谈营养素、ATP和中医营卫学说

季鸿崑

(扬州大学旅游烹饪学院,江苏 扬州 225009)

谈营养素、ATP和中医营卫学说

季鸿崑

(扬州大学旅游烹饪学院,江苏 扬州 225009)

中国近代营养科学是在鸦片战争以后,从西方传入的,这已是学界的共识,而体系相对完整,内容日臻完善的现代营养科学,中西双方几乎是同步前行的,但由于国力和队伍的差异,当现代营养科学研究深化到生物化学和分子生物学阶段时,我国的整体研究实力还是远远落后于西方的。至于在科学普及的层次上,许多与现当代营养科学密切相关的科学概念和科学理论,诸如ATP之类,在烹饪和食品界,还知之甚少。尤其在烹饪界,上世纪八十年代的“烹饪热”中,出于民粹心态的泥古情结,在没有认真研读中医经典古籍的情况下,竟然把古人推崇的食物结构当作中国传统的营养学说而大肆宣扬了几十年,至今在若干中医饮食保健或传统营养之类的书籍中,极少有系统介绍营(荣)卫学说的章节。对此,笔者过去曾发发表过相关议论,在本文中还要作进一步阐述,并对营卫学说作近代科学的解读。

营养素;ATP;《黄帝内经》;营卫学说

笔者本人的专业背景是有机化学和普通生物化学,但从1987年(实际任职是1988年)起介入烹饪高等教育后,按原有的专业知识看待烹饪学科,最为接近的便是营养学,营养学的理论基础除了生理之外,就是有机化学和生物化学了。可是当本人真正接触烹饪学科以后,发现指导烹饪的理论基础除了近代营养学以外,还有中医学理论,而这两者几乎没有共同的语言,想不到社会上的中西医学之争在烹饪教育中也有强烈的反映。在本人管理的烹饪系中,有好几位教师,直面质询本人提出的以近代营养科学作为烹饪的理论基础的主张,有一位中医教师还以当时流行的关于近代营养分析把菠菜的铁含量搞错为根据,根本否定近代营养科学。还有一位老先生对我说:你应该说以近代营养学和传统营养学为基础,这样就全面了。而我自己当时对中医经典很少接触,所以还做不到理直气壮的捍卫自己的学术见解,不过有一点是肯定的,我自己的观点绝对不是错的,因为科学精神指导下的直觉告诉我应该有这份自信。1994年,中国烹饪协会在黄山召开第二届中国烹饪理论研讨会,在我发言的时候,上海有一位美女代表冲我直呼:“请不要和我们说什么营养,那样会束缚住厨师的手脚”。说话的人自己也许已经忘了,但我这个听的人却铭刻在心,深感“烹饪热”中夹带的愚昧已经影响了中国烹饪学术的发展。作为一个科学工作者,我有责任说清楚这个问题。从那以后,我特别留意中国传统学术中“学”和“术”的关系。发源于古代“百工”技艺的许多技术奇葩(包括中医的方技和厨行的烹饪技艺)都是中国古代科技文化宝贵的遗产;而植根于古代中国自然哲学的阴阳五行学说,在光辉灿烂的近现代科学面前,不仅老态龙钟,而且千疮百孔、漏洞百出,是到了应该清理的时候了。从那以后,我认真研读了早期的中医典籍,并将自己的学习心得写成文章发表,以期求得学界的指导。1997年发表了《黄帝内经·素问和中国营养科学》(《中国烹饪研究》1997年4期),当时仅认识了中国传统医学主张的食物结构,实际上还没有认识到中医的营养理论。2001年又发表了《道家·道教养生思想源流和中国饮食文化》(《饮食文化研究》2001年1期),对从先秦道家到秦汉道家和魏汉道教,一直到明清时代为止的传统养生原理作了概括性论述,由于文中涉及对一些学者相关观点的评述而得罪了人,从而引起非议,不过我自己对传统的营养原理仍然没有完整的认识。2006年又发表了《中华民族食物和营养理论的历史演进》(《饮食文化研究》2006年4期),这次才正式确认中医的营卫学说是真正的传统营养理论。2013年又发表了《追溯中国饮食哲理的祖宗——碎片化的阴阳五行说》(《楚雄师范学院学报》食学研究专栏,2013年1期)又进一步阐述了营卫学说和阴阳五行说的源流关系。此外,近年还在多种场合明确确认这种关系,并且力图对营卫学说作近代营养科学的解读。为此,本文对此作更全面的阐述。

一、《黄帝内经》与营卫学说

众所周知,《黄帝内经》是中医最早的核心典籍,是中医学术的脊梁,没有《黄帝内经》,中医便没有任何学术体系可言。关于它的成书以及组成,学界比较一致的认识是:其《素问》部分大概诞生于春秋战国时期,秦汉时仍有人补充整理,以后有所散佚,直到唐代宗李豫宝应元年(762年)启玄子王冰才作了最后的整理,并且补写了其中的“运气”七篇“大论”,乃成现今的传世本。至于《灵枢》部分,肯定诞生于《素问》之后,向来传言为扁鹊所作,然扁鹊是战国时名医之代称,并不专指哪一个人。《史记·扁鹊仓公列传》说得很清楚,而作《灵枢》的扁鹊,即渤海郡的秦越人。一般医家都认为《素问》的价值在《灵枢》之上,但不管怎么说,《素问》和《灵枢》都是古代医学经典,通常所说的《内经》,都包括《素问》和《灵枢》。[1]

关于营卫学说,在《素问》和《灵枢》中都有阐述。但“营”这个字,古籍中与“荣”是通假的,不过也有不通用之处,即有时“荣”专指繁茂的意思,如《素问·五脏生成篇》的“其荣”;《素问·剌热篇》的“色荣”;《素问·气交变大论》《五常政大论》和《六元正纪大论》中的若干“荣”字,都属于这种情况,《录枢》部分也有类似的例证。同样,也有“营”不通于“荣”的实例,如《素问·玉机真藏论》:“冬脉如营”;《灵枢·经脉》:“脉为营”。这里的“营”都有营壘、通道的意思。上述这几例中的“荣”或“营”不属于营卫学说的范畴,而如下所列,基本上收录了《黄帝内经》中所有关于营卫学说的相关论述。

《素问》部分:

《生气通天论》篇:首先出于“卫气”,“卫外者也”。

《五脏生成》篇:“此皆卫气所留止”。

《平人气象论》篇:“脏气高于肺,以行荣卫阴阳也”。

《离合真邪论》篇:“荣卫散乱,真气已失”。

《热论》篇:“荣卫不行,五脏不通,则死矣”。

《逆调论:》篇:“营气虚。卫气实也。荣气虚则不仁,卫气虚则不用,荣卫俱虚,则不仁且不用,肉如故也,人身与志不相有,曰死”。

《疟论》篇:此篇即以荣气和卫气不调解释疟疾的起因。

《风论》篇:此篇以荣气和卫气不调解释中医所说的风疾。

《痹论》篇:“荣者,水谷之精气也,和调于五脏,洒陈于六腑,乃能入于脉也。故循脉上下,贯五脏,络六腑也。卫者水谷之悍气也,其气剽疾滑利,不能入于脉也,故循皮肤之中,分肉之间,熏于肓膜,散于胸腹。逆其气则病,从其气则愈,不与风寒湿气合,故不为痹”。

《气穴论》篇:“以溢奇邪,以通荣卫,荣卫稽留,卫散荣溢,气竭血著外为发热,内为少气,疾泻无怠,以通荣卫,见而泻之,无问所会”。

又:“荣卫不行,必将为脓,……积寒留舍,荣卫不居,……”。

《调经论》篇“取血于营。取气于卫”。

《灵枢》部分:

《寿夭刚柔》篇:“营之生病也,寒热少气,血上下行。卫之生病也,气通时来时去,怫忾贲响,寒热客于肠胃之中”。

《营气》篇:“营气之道,内谷为宝。谷入于胃,乃入于胃,乃传之肺,流溢于中,布散于外”。

《营卫生会》篇:“人受气于谷,谷入于胃,以传与肺,五脏六腑,皆受以气,其清者为营,浊者为卫,营在脉中,卫在脉外,营周不休,五十而复大会。阴阳相贯,如环无端。卫气行于阴二十五度,行于阴二十五度,分为昼夜,……”。此前尚有《五十营》篇,实际上也是这个“如环无端”。

《决气》篇:“壅遏营气,令无所避,是谓脉”。

《五乱篇》:“四时者,春夏秋冬,其气各异,营卫相随,阴阳已和,清浊不相干,如是则顺之而治”。

又:“清气在阴,浊气在阳,营气顺脉,卫气逆行,清浊相干,乱于胸中,是谓大悦”。

《胀论》篇:“卫气之在身也,常然并脉,循分肉,行有逆顺,阴阳相随,乃得天和,五脏更始,四时循序,五谷乃化,然后厥气在下,营卫留止,寒气逆上,真邪相攻,两气相抟,乃合为胀也”。

《本脏》篇:“人之血气精神者,所以奉生而周于性命者也;经脉者,所以行血而营阴阳,濡筋骨,利关节者也;卫气者,所以温分肉,充皮肤,肥腠理,司关阖者也;志意者,所以御精神,收魂魄,适寒温,和怒喜者也。是故血和则经脉流行,营覆阴阳,筋骨劲强,关节清利矣;卫气和则分肉解利,皮肤调柔,腠理致密矣;志意和则精神专直,魂魄不散,悔怒不起,五脏不受邪矣;寒温和则六腑化谷,风痹不作,经脉动利,肢节得安矣。此人之常平也”。

《卫气》篇:“五脏者,所以藏精神魂魄者也;六腑者,所以受水谷而行化物者也。其气内于五脏,而外络肢节。其浮气之不循经者,为卫气;其精气之行于经者,为营气。阴阳相随,外内相随,外内相贯,如环之无端”。

《天年》篇:“血气以和,荣卫已通,五脏已成,神气舍心,魂魄毕具,乃成为人”。此说人之始生,而“营卫之行”则是人正常生命活动所必须。至于“通调营卫”,则是天年百岁必具之前提。

《五味》篇:“谷气津液已行,营卫大通,乃化糟粕,以次传下”。

又:“谷始于胃,其精微者,先出于胃之两焦,以溉五脏,别出两行,营卫之道”。

《卫气失常》篇:叙“卫气之留于腹中”的不正常情况。

《动输》篇:“营卫之行”……。

《邪客》篇:五谷入胃以后,化为“糟粕津液宗气”后分为三路,一路即呼吸之气,而“营气者,泌其津液,注之于脉,化以为血,以荣四末,内注五脏六腑,以应刻数焉。卫气者,出其悍气之剽气之剽疾,而先行于四末分肉皮肤之间,而不休者也”。

《剌节真邪》篇:主要讲针灸的针法,也要“以通营卫”。

《卫气行》篇:主要讲卫气,在一日一夜之间的周行规则,用针时也要注意这个规则。

《岁露论》篇:讲卫气与秋天常见疾病之关系。

《痈疽》篇:痈疽与血脉营卫有密切关系。

以上所引原文,基本收罗了营卫相关的全部论述,从中可以看出,《素问·痹论》《灵枢·营卫生会》《灵枢·胀论》《灵枢·本脏》《灵枢·卫气》和《灵枢·邪客》诸篇,把营卫的基本概念说得非常清楚了,其中自然含有神秘主义的臆说,但更多的是对人的生理状态的客观描述,对后世中医学者有很强的说服力。所以也常以营卫学说解释《黄帝内经》,学者较为一致认为出于战国名医秦越人之手的《黄帝八十一难经》(或简称《难经》),在其第一难中就有“营卫行阳二士五度”的说法,其后的三十难、三十二难、三十七难、七十难、七十六难均有关于营卫的概念,尤其是三十难,与《素问·痹论》《灵枢·营卫生会》几乎一样,现录其全文如下:“三十难曰:荣气之行,常与卫气相随不?然,《经》(指《黄帝内经》)言:人受气于谷,谷入于胃,乃传五脏六腑,五脏六腑皆受于气。其清者为营,浊者为卫,荣行脉中,卫行脉外,营周不息,五十而大会,阴阳相贯,如环之无端,故知阴阳相随也。”[2](P21)

至此,我们可以将中医营卫概念作如下的归纳:

营(荣)、营气、水谷精气、行于脉中,清、取血于营、清气在阴。

卫、卫气、水谷悍气、行于脉外,浊、取气于卫、浊气在阳。

所以在秦汉以后,营卫之说成了人们在描述人体生理状态的常识语言,无论是神秘主义还是唯物主义都是如此。中国古代神秘主义之最的《周易参同契》是东汉时魏伯阳等所撰的炼丹经典,现在流传下来的各种古注本有四十多种,在其《耳目口三宝第六十六章》即有“离气内荣卫”一句,宋人俞琰对它作注时说:“离气内荣卫者,收目内视而光不露也”。这里的“离”指八卦中的离火,说的是人在闭目养神时,荣卫内敛的功夫。而元人陈致虚对它作注时也说:“离炁内荣卫,目光内照也”,这和俞琰的说法基本一致,只不过更显神秘而已。[3]

至于古代朴素唯物主义者若东汉的王充,在其代表作《论衡》的《幸福篇》中,[4]当讨论到人生痈疽的原因时,直言“荣卫之行,遇不通也”,就直接取之于《灵枢·痈疽》,这说明营卫学说已经非常流行了。而在秦汉以后的中医或内丹术的传承中,自张仲景、葛洪、陶弘景、孙思邈直到明清时代,几乎毫无例外地接受了营卫学说。奇怪的是到了上世纪八十年代以后,无论是得到政府提倡的中医学,还是异军突起的烹饪学,都没有人把营卫学说这个中华民族历史上真正的前科学时代的营养理论当回事,而当时的潮流是强烈的民粹心态的弘扬意识,竟然将《黄帝内经素问》的《藏气法时论》中的食物结构模型当作传统的营养理论。笔者当时也曾经跟着起哄,把“养助益充”当作永恒的文化遗产。其实,造成这种现象的源头缘自本草。成书于两汉的《神农本草》,其中绝无“营卫”的论述,迨至其后的陶宏景的《名医别录》等也是如此,人们奉为中华药学集大成者的明代李时珍的《本草纲目》,前面有专门的《百病主治》篇章,也未提及“营卫”,全书都没有“营卫”的字样。被科技史家和医史家们尊为中国第一部营养学专著《饮膳正要》(元代忽思慧撰),其中也绝不提及“营卫”。到是在唐代孟诜《食疗本草》(现仅存残缺辑佚本)的“棐子”(即香榧)条下找到“安荣卫”三个字。[5](P170)足见在各个时代的现实生活中,人们对医生的期待是看好疾病,并不要求他们作出什么理论解释,而看病的关键在于用药,即使是养生调理也只讲体质虚弱,补血补气。所以,在许多本草著作中,在每种药物和食物名称之下,通常都是用“补中益气”四个字说明其功用,而涉及营养本质的营卫学说,就成了可有可无的点缀,这是非常可惜的。然而,在西方诞生的近代医学,和我们中国传统医学的思维方式的确不同,讲求实证的科学方法使得他们对每个现象的解释都要言之有据,而且要反复证伪,这和中医中许多出于阴阳五行说的虚拟概念是完全不同的,本文下面就近现代医学中关于营养问题的理论阐述作简单介绍。

二、近现代营养科学的物质代谢原理[6]

在现代医学体系中,对人体饮食活动中相关物质摄入、消化、利用和废料排泄的直接干预,属于临床营养学或应用营养学而对这些物质在体内的运动和变化的研究,则属于生物化学或分子生物学的范畴,因此,有关物质代谢原理的研讨是生物化学的任务。

营养学的基本原理其实就是一条:平衡膳食原理;而生物化学的基本原理也只有一条:新陈代谢(metabolism)。包括一切生物活体的广义的新陈代谢是:生物体自外界摄取物质,即营养物质,以维护其生命活动。这些物质进入体内,转变为自身的分子以及生命活动所需要的物质和能量等等。营养物质在生物体内所经历的一切化学变化总称为新陈代谢。而狭义的新陈代谢则指特定的生命体(如人体)内物质代谢,我们这里所要介绍的营养学和生物化学中的新陈代谢概念,都是狭义的。

新陈代谢有分解代谢和合成代谢两个方面,分解代谢是指食物中的营养物质和人体自身的贮存的营养物质,在生命活动中首先要分解成分子量较小的结构比较简单的物质的过程;合成代谢也称生物合成,是指分解代谢过程中产生的小分子或大分子的结构元件造成自身大分子的过程,如以淀粉大分子为例,在分解代谢中首先分解为葡萄糖,然后再过一系列体内的化学反应转变成多种小分子并释放能量。而蛋白质则首先分解成ɑ—氨基酸,然后这些ɑ—氨基酸再经过一系列复杂的化学反应,转变成体内正常成分的大分子,替代已经老化失去生命活力的衰亡的大分子,完成人体器官和组织的新陈代谢。

在人体对食物的消化、吸收和利用过程中,物料变化主要有两种情况,一是在分子层次上的化学物质变化,即营养素的变化,目前营养学中已确认的营养素有糖类(碳水化合物)、脂肪类、蛋白质、维生素、无机盐(矿物质或微量元素)、膳食纤维和水分等七大类,还有很大一部分营养素(主要是糖类、脂肪和蛋白质)在复杂的化学变化后,生成了可以贮存能量的特殊化合物,这些高能化合物也有多种,但其中最重要的一种是三磷酸腺苷(也称腺嘌呤核苷三磷酸或腺三磷,adenosine triphosphate)。

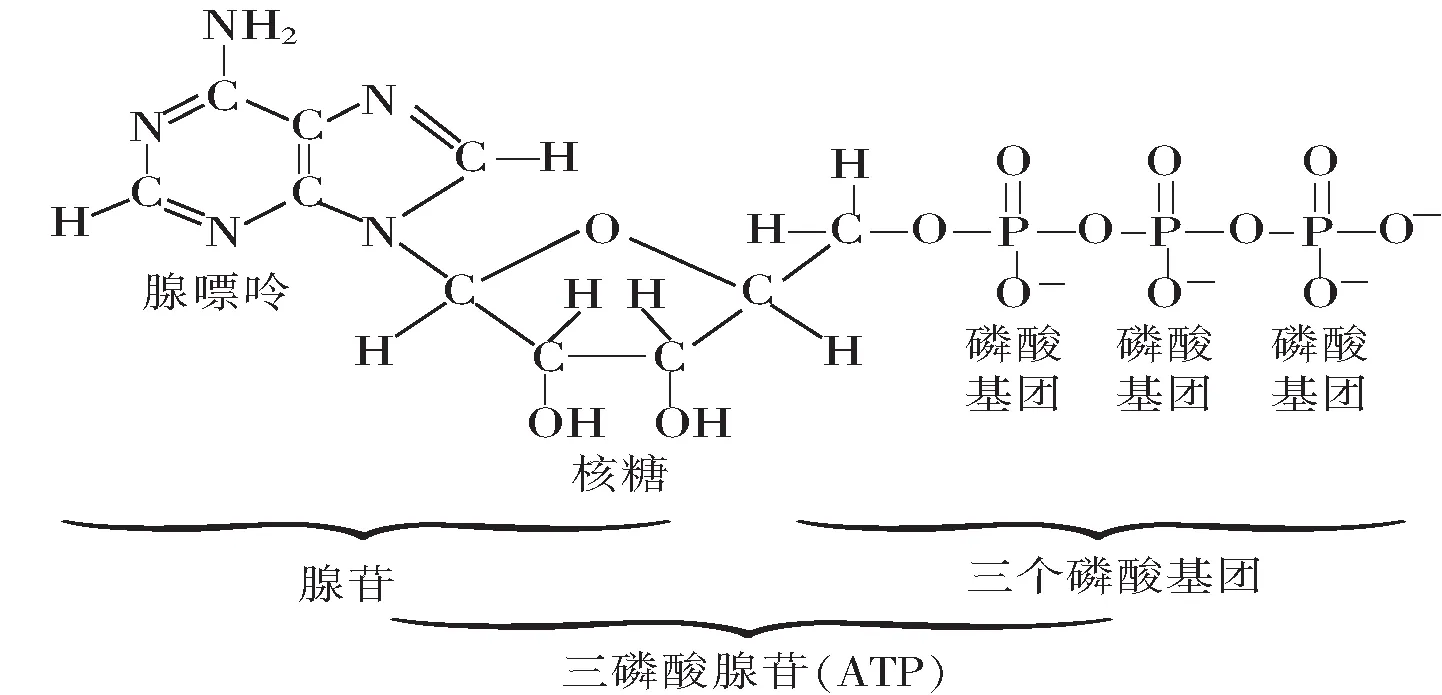

图1 三磷酸腺苷(ATP)的分子结构式

从结构上看ATP是焦磷酸(H4P2O7)和AMP(一磷酸腺苷)的酐键化合物,式中的O—P—O—P—O—P—O—骨架有特别高的电子云密度,可以贮存大量的生物能量,尤其是由前向后数的第一个磷原子和第二个磷原子之间的P—O—P键合组,是更高的生物能贮存单元,被称为高能磷酸键,而在第二和第三两个磷原子之间的P—O—P键也是高能磷酸键,但在生物体内的实际供能反应是ATP—→水解成ADP+磷酸,即ATP在水解时失去一个磷酸根,生成二磷酸腺苷(ADP),同时释放出能量。也就是说ATP的水解通常都只释放一个磷酸根。

营养物质在生物体内转变成ATP的过程,大体可以分三步:第一步是产热营养素的分解代谢如蛋白质降解为α—氨基酸,多糖降解为单糖,脂肪降解为脂肪酸和甘油等等,这一步没有ATP产生;第二步是由各种小分子进一步转化为某些共同的中间物,最典型的中间物是乙酰辅酶A,这一步基本上也不是营养物质化学能的释放过程,所以生产的ATP极少;第三步是由柠檬酸循环(也称三羧酸循环)和氧化磷酸化两个共同代谢途经构成,放出的化学能被贮存在高能物质ATP之中。

ATP以自由能的形式贮存能量,归纳起来以如下四种方式供应生物机体在生命活动中所需要的能量:①提供机体在合成代谢中所需要的能量;②生物机体活动如肌肉收缩之类活动所需能量;③供给营养物质在低浓度时跨越生物膜运输到细胞内时所需要的能量;④在DNA、RNA和蛋白质生物合成中,保证基因信息正确传递时所需要的能量。生物化学家们经过计算,一个处于安静状态下的成年人,24小时所需要消耗的ATP达到40千克之多,如果他作剧烈运动,每分钟就要消耗ATP 0.54千克,真是我们一声咳嗽就要断裂亿万计的高能磷酸键。当ATP释放能量变成ADP后,它又很快从体内捕获能量,重新又回到ATP的状态。所以从严格的科学意义上讲,ATP不能算是贮能分子,而是传递能量的分子。

需要说明,所有的生物化学反应,都是在特异性极强的生物催化剂——酶的作用下进行的;另外一切生物化学反应同样要遵守质能关系定律,其所涉及的能量变化也同样遵守热力学定律;再有生物化学反应中所涉及的各种物质,尤其是其中的有机化合物,都有很强的立体特异性,所以学习生物化学,立体化学知识是千万不可或缺的。

我们在这里对营养物质的新陈代谢原理,从生物化学角度作极粗浅的介绍,读者如有兴趣,至少要读懂综合性大学生物系的普通生物化学教科书,否则极易把愚昧当科学。

三、营卫学说的现代科学解读

2015年1月23日《光明日报》第10版《科学天地》栏,刊登了中国科学院大学教授李醒民先生的一段话:“科学精神是科学的生命,也是(科学)人的生命。科学精神以追求真理作为它的发生学和逻辑的起点,并以实证和理性精神构成它的两大支柱。在两大支柱之上,支撑着怀疑批判精神、平权多元精神、创新冒险精神、纠错臻美精神、谦逊宽容精神”。笔者非常赞赏这段话,当代的饮食文化乃至食学研究者,必须具有这种精神,但说说容易,要真的做起来,确实比登天还难。

营卫学说是中国古代医学的一个理论模型,从它诞生至今已经历了两千多年,在很长的历史年代,它实际是被冷落了的,人们宁肯用空泛无当的阴阳去统领一切,却不愿用有实际物质所指的营卫去阐述的营养原理,从来也没有人认定“水谷悍气”又是什么?即使是中医学界,在上世纪几乎没有人把“营卫”当回事。笔者对中医完全是门外汉,但斗胆在2006年作文提出营卫学说是中国真正的传统营养学理论模型,这个时间并不比中医界人士晚多少。十年后的今天,互联网可以检索到的相关论文当在百篇以上,但绝大多数离不开阴阳五行的影子,而山东临沂市中医医院的周东浩博士,是对中医现代化和营卫学说有独特见解的内行人士,他的见解值得我们关注。周东浩先生在营卫学说的现代解读方面,除了撰有专著[7]以外,还不停地发表相关的专题文章,他的思维方式和大多数中医学者并无区别,认为中医是“以阴阳五行为代表的朴素系统论”而西医则“以还原论为指导思想的”。说到还原论是许多传统文化学者批判近代科学的主要口实,在上世纪八十年代的“烹饪热”中,我们听得太多了。他们说,还原论力图把复杂的生命过程简化为物理化学变化,把复杂的生命现象的原因归结到低层次的细胞、基因、分子身上。此类说法跟我们所介绍的现代生化原理格格不入,他们力图证明由于思维方式的不同,对同一事物认识的结论,也可以完全不同,所以中医和西医永远找不到共同的语言。这一点是完全违反本节开始时引用的李醒民先生所说的科学精神的,他们的这种说法既违反了科学的实证精神,也不够理性。现在回到营卫学说本身上来,周东浩先生对中医忽视营卫学说的现象表示不满,他愿意对营卫学说作现代解读。他的专著中隐约接受了“营气”即“水谷精气”,即是现代营养学中的营养素,但“卫气”即“水谷悍气”是指人体对疾病的防卫体系,他把它简化为免疫系统。由此可见,周东浩不是在营养学意义上来认识营卫学说的,而是把它当作源出于阴阳五行学说的“中医系统论”的医疗模型,其范畴意味即指整个中医。

笔者不懂中医,但重视中国古典医籍中一些可以作现代解读的基本概念,诸如天年学说、天癸学说、“天人合一”食物结构、营卫学说等等。虽然古典说法和现代理论可能不能全合,但需要修正的应该是古典说法,而不是经过严格科学证伪的现代科学。古典说法中存在神秘主义因素是完全可以理解的,但用神秘主义反对现代科学的做法不足为训。基于这种认识,笔者认为把“水谷精气”解读为现代营养科学中营养素;“水谷悍气”解读为现代营养科学中的生物能量,该是顺理成章的事。我们既不要忽视营卫学说,也不必把它抬得太高。

中医把一切食物视为“水谷”,在现代科学水平下,这显然是前科学时期的误读,根本用不着评议。至于《素问·藏气法时论》中阐述的“养助益充”的食物结构,在今天看来也不过就是荤素搭配,均衡营养素而已,那是农耕文明下理想的食物模型,实际上完全按这个模型进食的人很少,我们无须回避这一点。假如我们今天仍按阴阳五行说来解释它,不仅愚昧,而且荒唐。我们中国人能有今天的平均预期寿命,不是靠的这个食物结构,而是靠整个社会的文明进步。

四、再评“以养为目的,以味为核心”

“以养为目的,以味为核心”的说法,最早出现在1997年日本的东京,在一次题为“中国人与道教国际学术研讨会”上,一位代表中国出席的人士,在宣读完自己的论文以后,有日本学者即席提问,中国烹饪的特点究竟是什么?他略加思考以后,脱口说出“以养为目的,以味为核心”。这个情节是他在回国以后,自己宣传的,他的这篇题为《道家、道教和中国烹饪》的论文,后来发表在《美食》1997年第6期上,对这篇文章的若干观点,笔者在《饮食文化研究》2001年第1期已经发表过看法,这里只谈“以养为目的,以味为核心”这个即席成章的宏论,在经过宣传以后,它成为中国烹饪界的一致认识,也的确迎合了行业人士的实际心态,其中“以养为目的”实际上是个幌子,因为古今中外的饮食,无不以摄取营养为目的,即便是纯礼仪性的饮食应酬,也逃不脱这个“养”(营养)字。至于“以味为核心”中的“味字”,纵贯古今,其真实含义,有各种不同指向的流变史,在中国文化中,“味”曾经是食物、营养、风味、风格、性格等等代称。但现代中国烹饪中的“味”,即日常口味中的味道,通常说的是美好的味道,例如赵荣光先生的诗句,“三餐有继不求味”即此谓也。我们中国人追求美好的味道,的确是一种国民性格,雀巢咖啡有一句广告词,“味道好极了”,真是掌握我们人民的饮食消费心理。所以从表面上这个提法没有什么错误,问题在于把中华饮食核心定为“味”,显然是偏离了“核心”。如果味像古代那样,泛指食物或者营养,则核心与目的重复,如果“味”指当代人们追求的饮食风味或口味,则歪曲了饮食的目的性。况且在全世界任何一个种族或民族,其饮食生活不讲究风味或口味恐怕是不存在的,我们古人就说过“适口者珍”,即味是引导人们食欲的一种手段。所以说,无论是“养”还是“味”,都不是一个国家、一个民族或一个地域的饮食特色,更不用说是什么“目的”和“核心”。说来说去,这是一句废话,等于什么都没有说。至于中国烹饪的确有它的技艺特色和文化特色,只不过目前我们还没有取得一致的认识,所以至今连个非物质文化遗产的申请都没有成功。

五、前科学时期学术遗产的研究思路

我国是世界上唯一没有断档的文明古国,又是造纸术和活字印刷术的发源地。甲骨文、金石文和简帛文古籍存书数量很大,所以留存了大量前科学时代的学术遗产,秦汉以后对这些学术遗产的整理注释工作基本上没有中断过,经过三千年的精炼淘洗,现代传世的先秦和秦汉的古文献,都是宝贵的文化遗产,《黄帝内经》就是其中之一。然而三千年前的学者智人,他们在当时堪称典范,但对照现代,他们的理论和见解就未必都算得上是真理。即以《黄帝内经》的营卫学说而言,跟当代营养科学的新陈代谢原理相比,其局限性是显而易见的。因此我们今天研究对照这两者,一方面要赞颂《黄帝内经》的伟大,另一方面又要明确认识其时代局限性,应当“取其精华,去其糟粕”。但如营卫学说,却也不能简单地以精华或糟粕对待,而是要正确地阐发古人的原意,体谅他们的不足。我们不能固守明显过时的经典,不承认古人在认识上的缺陷,反而怀疑甚至否定经过反复证伪的近代科学。例如把人类的食物统称为“水谷”,进而指责现代营养科学是什么还原论、机械论的产物,相反的正确态度应该是对古代经典作现代科学的解读。一家叫《医学捌号楼》的网站,近20年来一直在批判中国传统医学,他们强烈地主张彻底取缔中医,把一切古代医典都视为历史垃圾。他们的这种态度,笔者并不赞成,因为中医能治病,这是客观事实,当然有些病,中医不能治;同样,西医对有些病,也同样束手无策。至于他们否定所有的传统医学理论,也显得过于偏激。笔者以为:还是“古为今用”为好,即以营养学说而言,如果我们把“水谷精气”解读为营养素,“水谷悍气”解读为生物能量,则古代不可能认识的ATP之类,也有了合乎情理的祖宗。这就是笔者写作本文的基本目的。

[1]黄帝内经素问[M].北京:人民卫生出版社1056年;正坤编.黄帝内经·上、下册[M].北京:中国文史出版社,2003.

[2]扁鹊原著;吴柔编.黄帝八十一难经[M].呼和浩特:远方出版社.

[3]周易参同契古注集成[M].1990年清文渊阁《四库全书》影印本.上海:上海古籍出版社.

[4](东汉)王充撰.论衡[M].上海:上海古籍出版社,1990.

[5](唐)孟诜著;郑金生,张同君译.食疗本草译注[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[6]王镜岩,朱圣庚,徐长法.生物化学[M].北京:高等教育出版社,2002.

[7]周东浩.中医:祛魅与返魅——复杂科学视野角下的中医现代化及营卫解读[M].桂林:广西师范大学出版社,2008.

(责任编辑 陈 兰)

On Nutrients, ATP and Traditional Chinese Ying Wei Theory

JI Hongkun

(SchoolofTourismandCulinaryScience,YangzhouUniversity,Yangzhou, 225009,JiangsuProvince)

It is widely acknowledged that modern nutrition science was first introduced into China after the Opium War of 1840. As to contemporary nutrition science of comparatively complete system and content, both China and the West started at approximately the same time. When this science came to the era of bio-chemistry and molecular biology, China began to lag behind due to lack of comprehensive national strength and professional researchers. To people involved in food and cooking, the situation was worse as other ideas and theories of contemporary nutrition science, such as ATP, were even less known. A bad example was the “culinary rush” in the 1980s where ancient Chinese food structure was mistakenly regarded as traditional Chinese nutrition science due to lack of careful study of traditional medicine literature. This mistake lasted for decades and, as a result, a commonplace phenomenon today is lack of discussion of the ying wei theory even in books about food, nutrition and health. Regarding this topic I have published a few articles for the past years and in the present paper I will likewise devote some space to it in addition to my interpretation of the ying wei theory from the perspective of modern science.

nutrient; ATP;HuangdiNeijing; traditional Chinese ying wei theory

2017 - 03 - 12

季鸿崑(1931―2017),男,扬州大学旅游烹饪学院副教授,研究方向:中国烹饪科学技术理论、烹饪教育及饮食文化、食学体系与中国饮食文化。

R151

A

1671 - 7406(2017)04 - 0001 - 08

[主持人语]2017年3月13日11时10分,中国烹饪学科开拓者、烹饪高等科学化奠基人、食学国际知名学者季鸿崑先生因心力衰竭于苏州寓所书房思考中溘然长逝,享年87岁。食学界海内外同仁痛心悲悯这位坦荡无私、卓绝前导的智慧长者,他的逝世所造成的当代食学研究空洞将会长期存在。季老蘧去,哀悼怀念者风丛云涌,挚情至理之言,充斥网络,伟大、不朽绝非谀墓,实足盖棺论定。本刊一组文章有季老的绝笔之作,其夫人的追述文章,友好与后进的怀念,以志这一学界事件,告慰逝者、启沃后畏。

学科主持人简介:赵荣光(1948―),男,浙江工商大学中国饮食文化研究所所长、教授,博士生导师,研究方向:中国饮食文化。