运动表象训练对运动员视觉表象和运动觉表象的短时和长期效应

刘华 李洋 郭修兰 郭玉峰 杜艳艳 程钰琦 荣湘江

首都体育学院(北京 100191)

运动表象训练对运动员视觉表象和运动觉表象的短时和长期效应

刘华 李洋 郭修兰 郭玉峰 杜艳艳 程钰琦 荣湘江

首都体育学院(北京 100191)

目的:探讨运动表象训练对运动员视觉表象和运动觉表象的短时和长期效应。方法:选取首都体育学院运动训练专业的运动员20人为实验组,运动人体科学专业大学生20人为对照组,分别实施运动表象训练。两组分别在训练前、训练后10 min、训练后48 h采用运动觉和视觉想象问卷,评估各自的运动觉表象和视觉表象分数。结果:重复测量方差分析显示,视觉表象分数和运动觉表象分数均存在时间主效应[FVI分数(2,37)=7.57,P<0.01;FKI分数(2,37)=11.75,P<0.01],表现为训练后10 min分数最高,训练后48 h次之,训练前分数最低。视觉表象分数训练后提高明显,48 h视觉表象分数与训练前相比无显著性差异(P=0.175);训练后运动觉表象分数较训练前提高并且下降缓慢,48 h运动觉表象与训练前相比仍有统计学差异(P=0.009)。实验组和对照组的变化趋势相同,实验组在每一时间点的运动觉分数和视觉分数均高于对照组,但无显著性差异。视觉表象分数和运动觉表象分数无分组因素主效应,且时间因素和分组因素无交互效应。结论:运动表象训练能提高从未参与运动表象训练人群的视觉表象能力和运动觉表象能力,短时更明显;其对运动觉表象的长时影响更为显著。

运动表象训练;运动表象能力;运动觉表象;视觉表象

运动表象(motor imagery,MI)是指在没有明显运动的情况下,内心反复地模拟、排练某种运动,从而达到提高运动功能的目的[1]。在运动训练中,表象专项技术要领,在大脑皮层中留下“印记”,在练习中激活这些印记,完善技术动作,即为运动表象训练[2]。其操作简单,无需昂贵的设备,在运动和康复领域发挥了一定的作用[3]。运动表象包括运动觉表象(kinesthetic imag⁃ery,KI)和视觉表象(visual imagery,VI)两个维度。KI是表象自身实际做这项运动时的感觉,主要依赖本体感觉的信息传入,如肢体的空间位置和速度[4],从而感知关节的运动和活化肌肉,进一步形成动作的“印记”[5],因此,KI也被称为第一人称视角的表象(内在表象)。VI是表象其他人在做这项运动时的画面,主要依靠视觉感知运动,被称为第三人称视角的表象(外在表象)[5]。对于个体而言,不同的人有着不同的感知体验[6]。

马晓等[7]指出,有关表象训练的研究往往忽略训练后表象能力增长的测量。以往表象训练的研究多数采用主观描述运动表象能力,或者未区分视觉表象和运动觉表象。宋丽波等[8]应用表象训练技术提高了弱智儿童视觉表象的清晰度(主观感觉)。潘家礼[9]运用1982年Martens制订的运动表象能力问卷评估武术运动员的运动表象能力,发现持续28天的表象训练提高了运动员的运动表象能力。王丹丹[10]在综述表象训练实验设计变量控制的研究中提出,最客观检测表象训练的效果应该是生理指标测试配合相关问卷,但这些问卷大部分源于国外,国内的研究较少。本研究对运动员和非运动员进行运动表象训练,采用Malouin教授授权、刘华[11]翻译的运动觉和视觉想象问卷中文版(kinesthetic and visual imagery questionnaire,KVIQ),客观地、有区分地评估运动表象训练对VI和KI短期和长时的影响,为科学、规范地实施运动表象训练提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

所有受试者均志愿参加本实验,无视觉障碍,无心脑血管病史和近期无抑郁、焦虑等精神疾病史,否认服用影响精神状态的药物,否认近期有躯体疼痛史等。要求所有受试者实验前12 h内不食用或饮用任何含咖啡因的食品或饮料,保持充足的睡眠。所有受试者从未接受过表象训练,但经过前期的运动表象训练操作内容及成功案例的讲解,均积极要求参加本研究。在测试前采用KVIQ评估视觉表象和运动觉表象得分均在25分以上的受试者方能参与本研究。根据以上标准纳入首都体育学院运动训练专业的排球运动员20人为实验组;与之年龄、性别匹配的运动人体科学专业大学生20人为对照组。两组均签署知情同意书。实验组为具有运动专项,训练年限在4年以上,具有2级及其以上运动技术能力,并且目前还在继续进行运动训练的大学生。对照组为无运动专项及运动级别,每周运动训练次数在2次以下的大学生。

实验组男女生各10人,平均年龄20.40±1.14岁,平均VI得分为40.00±6.04分,平均KI得分为37.15±5.04分;对照组男生9人,女生11人,平均年龄21.90±0.71岁,平均VI得分为37.60±6.58分,平均KI得分为36.25±7.17分。两组年龄、性别、视觉表象得分和运动觉表象得分比较差异无统计学意义。

1.2 方法

1.2.1 运动觉表象和视觉表象评估方法

KVIQ具有良好的重测信度和效度,可用来评估受试者运动表象能力[12]。KVIQ-20包括两个维度,即运动觉表象和视觉表象,一共20个项目,其中运动觉表象10个项目,视觉表象10个项目。项目动作包括颈部屈伸、耸肩、肩前屈、屈肘、对指、躯干前屈、伸膝、髋关节外展、脚打拍子和足外旋。评估时受试者取坐位,依次按照以下步骤进行评估。第一步,检查者先示范项目动作1次如肩前屈,受试者按照检查者要求实际执行项目动作如肩前屈1次;第二步,受试者回到初始位置,以第三人称角度表象(VI)或者以第一人称角度表象(KI)刚才实际执行的项目动作1次如肩前屈,但身体实际无任何动作;第三步,根据受试者的主观描述,检查者按照5分制(1分表示无法表象,5分表示表象的画面十分清楚或感受十分强烈))评估VI的清晰度和KI的感受强度,记录VI得分(总分为50分)和KI得分(总分为50分)。

实验组和对照组年龄、性别和表象能力无显著性差异,具有同质性,所有受试者对分组盲。评估表象能力的人员对受试者的分组盲,并按照随机数字表随机选取两组受试者进行VI和KI的评估。KVIQ评估时优势侧和非优势侧上下肢交替进行。评估结束和表象训练结束,所有受试者不能讨论问卷内容并且不能自行评估和训练。有研究显示表象训练每周3次为宜[13],或者训练后48 h检测运动表象训练的效应[14,15]。 因此,所有受试者均于运动表象训练前、运动表象训练后10 min和运动表象训练后48 h这3个时间点接受VI和KI的评估。

1.2.2 运动表象训练方法

参照Simmons[16]制订的运动表象训练实施方法。运动表象训练包含运动表象编码期和运动表象训练期两部分。运动表象编码期是训练期的前提,编码期需要受试者实际执行动作,并在在大脑中形成一个“印记”。受试者取坐位,屈髋屈膝90°,按照检查者的要求伸展膝关节到指定位置,停顿5 s(感受运动的画面、速度和肌肉的知觉等),然后回到初始体位,此为一次练习。每个位置练习5次,共计15次。运动表象训练期,受试者取坐位,屈髋屈膝90°,按照检查者的要求表象编码期练习的动作,不实际执行这个动作,每个动作表象50次,共计150次。每个动作表象的时间和实际执行动作的时间类似,大约4~5 s,每完成50次动作表象中间休息1~2 min,运动表象训练期的总时间为10~15 min。训练期间观察受试者的情绪和询问受试者运动表象训练的耐受情况。

1.3 统计学方法

采用SPSS20.0软件进行统计学分析,计量资料采用均数±标准差(±s)表示。两组不同时间点VI和KI分数采用重复测量方差分析(组*时间;组:实验组和对照组;时间:运动表象训练前、训练后10 min和训练后48 h)和多重两两比较。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 实验组和对照组运动表象训练前后VI分数比较

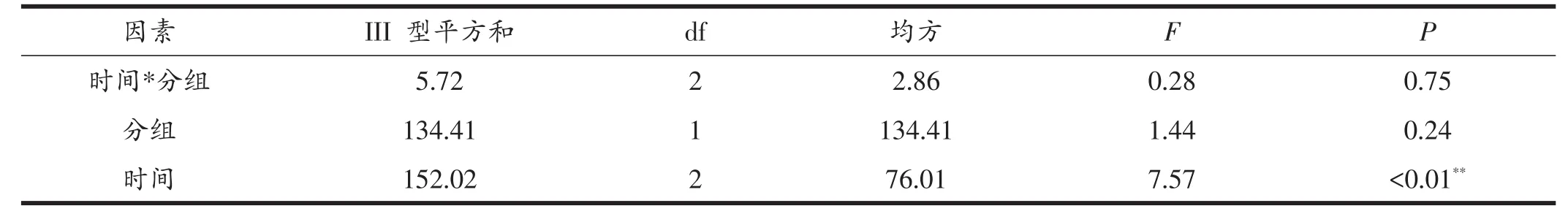

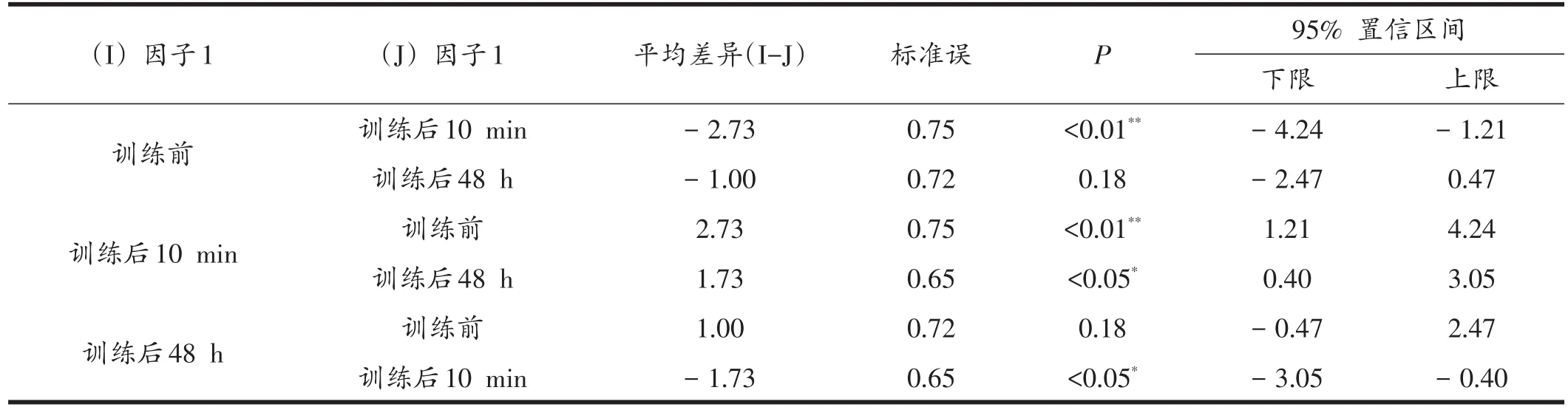

两组运动表象训练前后VI分数重复测量方差分析结果(表1)显示,运动表象训练前、运动表象训练后10 min和运动表象训练后48 h实验组VI分数(41.10± 1.25)高于对照组VI分数(38.98 ± 1.25),但无分组因素的主效应,FVI分数(1,38)=1.44,P=0.24。实验组和对照组VI分数存在时间因素的主效应,FVI分数(2,37)=7.57,P<0.01,运动表象训练后的VI分数均高于运动表象训练前,其中以运动表象训练后10 minVI分数(41.53±0.85)最高,运动表象训练后48 hVI分数(39.80±1.06)次之,运动表象训练前VI分数(38.80±1.00)最低。不同时间点VI分数多重比较分析(表2)显示,运动表象训练后10 min VI分数高于训练前,P<0.01,且高于训练后48 h,P<0.05;运动表象训练前VI分数与训练后48 h VI分数比较无显著性差异(P=0.18)。时间因素和分组因素无交互效应,FVI分数(2,37)=0.28,P=0.75。

表1 两组不同时间点视觉表象分数重复测量方差分析结果

表2 不同时间点视觉表象分数多重比较分析结果

2.2 实验组和对照组运动表象训练前后KI分数比较

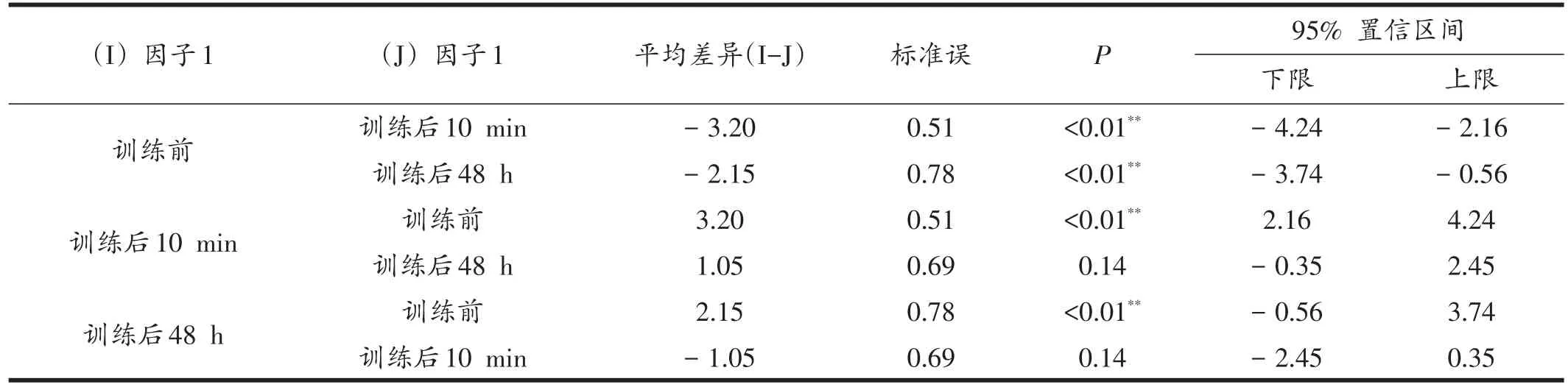

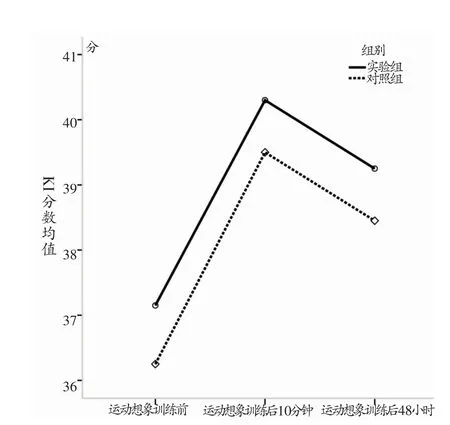

重复测量方差分析显示,不同时间点实验组KI分数(38.90 ± 1.22)高于对照组KI分数(38.07 ± 1.22),但无分组因素的主效应,FKI分数(1,38)=0.24,P=0.63。实验组和对照组KI分数存在时间因素的主效应,FKI分数(2,37)=11.75,P<0.01,运动表象训练后的KI分数均高于运动表象训练前,其中以运动表象训练后10 min KI分数(39.90±0.90)最高,运动表象训练后48 h KI分数(38.85±0.95)次之,运动表象训练前KI分数(36.70±0.98)最低。不同时间点KI分数多重比较分析(表3)显示,运动表象训练后10 min KI分数高于训练前,P<0.01;且高于训练后48 h,差异无统计学意义,P=0.14。运动表象训练后48 h KI分数高于训练前,P<0.01。时间因素和分组因素无交互效应,FKI分数(2,37)=0.004,P=0.99。两组不同时间点KI分数变化如图1所示。

表3 不同时间点运动觉表象分数多重比较分析结果

图1 实验组和对照组不同时间点KI分数

3 讨论

3.1 实验组和对照组VVII和KKII分数变化趋势相同

本研究结果显示,实验组VI分数和KI分数在运动表象训练前、训练后10 min和训练后48 h均高于对照组,均表现为训练后10 min分数升高后逐渐下降,但无组间的主效应。由此可见,运动表象训练能提高运动表象能力。潘家礼[9]也证实连续28天的武术专项表象训练提高了武术运动员的表象能力。组间比较无差异考虑与本研究的受试者之前从未接受表象训练,且两组在训练前的运动表象能力无差异,因此,两组很难在运动表象训练后48 h内显示显著的差异。陈腊安[17]提到,优秀的运动表象与机体动作能力建立自动化的联系,需要综合所有的表象经验而形成,并与实际技能水平密切相关[17]。因此,需要长期接受运动表象训练建立稳定的表象。另外,运动表象训练的效应与运动表象训练的任务有关[18]。专家级的跳水运动员相比无任何跳水经验的正常人,在表象有关跳水的专业技能时表现出海马旁回的激活,但在表象简单的运动技能时,专家与新手间未显示显著性差异[19]。KVIQ评估运动表象能力,采用的动作均为人体日常生活常见动作如肩前屈等,两组受试者很难在这些简单的运动技能上显示差异。

3.2 实验组和对照组VVII和KKII分数的变化

3.2.1 实验组和对照组VI和KI分数一致性的变化

本研究结果显示,运动表象训练后10 min、训练后48 h VI分数和KI分数都较训练前高。殷小川等[20]认为在初学动作时,学习者主要是用VI模仿在头脑中形成的动作图像,在经过多次重复再现这一表象,大脑中的图像逐渐完整,这时主要运用动觉表象。由此可以很好地解释,两组在运动表象训练后VI分数和KI分数的升高。受试者接受若干次的运动表象训练,逐渐熟悉表象的操作流程,相比之前完成一个动作后对动作过程的模糊记忆,经过表象训练后对完成动作的过程和时间分配就更清晰了[21]。

3.2.2 实验组和对照组VI和KI分数不一致性的变化

本研究结果显示,运动表象训练后48 h VI分数与训练前比较无显著性差异,但与训练后10 min比较有显著性差异。表象是在感知觉基础上形成的,可以促进记忆的提取[22]。视觉表象产生是用客体或场景的长时记忆的知识产生短时的、类似知觉的表象加工过程[23]。如果练习者对表象训练这项任务没有经验,视觉表象更有优势[24]。因此,运动表象训练后视觉表象的分数在短时出现上升。但表象对记忆的作用是双重的,视觉表象可能产生错误记忆[22]。一个单次的伸膝运动表象训练对视觉表象能力的影响在48 h不太明显,由此可见长时记忆的知识对于视觉表象能力还是起着关键作用,虽然表象训练对视觉表象产生和加工有一定的可塑性,但单次的影响无持续效应,可能需要多次的训练纠正一些错误的信息。

本研究结果显示,KI分数的变化与VI的变化略有不同,运动表象训练后48 h KI分数与训练前比较差异显著,但与训练后10 min差异不显著。动觉表象是指大脑中的动觉感受器所感知过的具体的技术动作肌肉感觉在脑海中进行重新展现的技术动作映像[25]。动觉表象是在多次、非机械性的重复练习中形成和完善的。本研究的运动表象训练内容为伸膝动作,在训练的编码期要求受试者观察伸膝起始动作,感受肌肉张力、速度等变化,150次的伸膝表象训练结束后,采用KVIQ评估时受试者均反馈肌肉感觉明显。运动表象训练可强化肌肉记忆[26],因此KI分数在表象训练后得到提升。张燕[25]采用运动想象问卷(movement imag⁃ery questionnaire,MIQ)评估经过7天运动表象训练的普通大学生,结果发现,无论是视觉表象分数还是运动觉表象分数都得到提升,并且训练前后比较有显著性差异,其中运动觉表象分数提升了1.625分,视觉表象分数提升了1.441分,运动觉表象能力提升更为明显,学生也反馈对表象的掌控有所提高。本研究结果显示,运动表象训练能提高从未参与表象训练人群的运动觉表象能力,这种效应持续到训练后48 h仍未消退,而高的运动表象能力又能促进学习新的运动技能[27]。缺少表象训练基础的运动员,至少要持续3周以上的表象训练才能获得较理想的肌肉工作稳定性[28]。因此,本研究发现,从未参与表象训练的新手在经过单次运动表象训练后短时KI分数迅速上升,48 h KI分数下降,但仍高于训练前。

本研究也存在一些不足。实验组选取的运动员,虽有一定的运动级别,但运动水平参差不齐,运动专项也存在一定的差异,因此需要扩大样本量进一步证实。运动表象训练对运动表象能力的可塑性应选取更多的时间点,尤其是长时的影响。此外,本研究实施的运动表象训练过程未仔细区分VI方式还是KI方式,未来的研究应详细区分某一方式单独进行研究。

4 总结

运动表象训练能提高从未参与运动表象训练人群的视觉表象能力和运动觉表象能力,短时更明显;其对运动觉表象的长时影响更为显著。

[1]Crosbie J,Mcdonough S,Gilmore D.The adjunctive role ofmentalpractice in the rehabilitation ofthe upper limb after hemiplegic stroke[J].Clin Rehabil,2004,1(18):60-68.

[2]Xie F,Xu L,Long Z,et al.Functional connectivity altera⁃tion after real-time fMRI motor imagery training through self-regulation of activities of the right premotor cortex[J].BMC Neuroscience,2015,16(1):29.

[3]章惠英,帕孜力亚,章雅青,等.运动想象疗法对脑卒中偏瘫患者步行功能的影响[J].上海交通大学学报(医学版),2013,33(9):1225-1230.

[4]Stins J,Koole S,Beek P.The Influence of Motor Imag⁃ery on Postural Sway:Differential Effects of Type of Body Movement and Person Perspective[J].Advances in Cognitive Psychology,2015,11(3):77-83.

[5]Stecklow M,Infantosi A,Cagy M.EEG changes during se⁃quences of visual and kinesthetic motor imagery[J].Arq Neuropsiquiatr,2010,68(4):556-561.

[6]Sunday M,Mcgugin R,Gauthier I.Domain-specific re⁃ports of visual imagery vividness are not related to per⁃ceptual expertise[J].Behav Res Methods,2016:1-6.

[7]马晓,张禹.表象测量方法述评[J].心理科学进展,2013,21(6):125-139.

[8]宋丽波,张厚粲,蔡文.应用表象训练技术提高弱智儿童表象清晰度和表象记忆实验研究[J].中国特殊教育,2003(1):77-83.

[9]潘家礼.表象训练对武术运动员运动表象能力影响的实验研究[J]. 四川文理学院学报,2011,21(5):112-114.

[10]王丹丹.表象训练实验设计变量控制的研究[J].哈尔滨体育学院学报,2009,27(3):132-135.

[11]刘华,周军,杨少峰,等.中文版运动觉-视觉想象问卷在脑卒中患者中的信度[J].中华物理医学与康复杂志,2017,39(4):259-263.

[12]Malouin F,Richards C,Jackson P,et al.The Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire(KVIQ)for Assessing Motor Imagery in Persons with Physical Disabilities:A Reliability and ConstructValidity Study[J].Journalof Neurologic Physical Therapy,2007,31(1):20-29.

[13]徐和庆,郭志峰,罗剑.速度、力量素质的表象训练的变量控制研究[J]. 哈尔滨体育学院学报,2001,19(3):83-87.

[14]王群龙.运动表象能力对高水平网球运动员接发球准确性的影响[J]. 山东体育科技,2012,34(04):56-61.

[15]Toussaint L,Blandin Y.Behavioral evidence for motor im⁃agery ability on position sense improvement following mo⁃tor imagery practice[J].Science Et Motricité,2013,82(4):63-68.

[16]Simmons L,Sharma N,Baron JC,et al.Motor imagery to enhance recovery after subcortical stroke:who might ben⁃efit,daily dose,and potential effects[J].Neurorehabil Neu⁃ral Repair,2008,22(5):458-467.

[17]陈腊安.优秀运动表象的品质及其培养[J].山东体育科技,1997,19(2):2-4.

[18]漆昌柱,徐培.表象训练的概念、理论及主要研究领域:现状与分析[J]. 体育科学,2001,21(3):76-80.

[19]Wei G,Luo J.Sport expert's motor imagery:Functional imagingofprofessionalmotorskillsand simplemotor skills.[J].2009,1341:52-62.

[20]殷小川,薛祖梅.表象训练在运动技能形成中的作用及研究存在的问题[J]. 首都体育学院学报,2005,17(5):51-53.[21]徐和庆,林峻.运动时间知觉的表象训练效果研究[J].成都体育学院学报,2006,32(1):107-110.

[22]张霞,刘鸣,张积家.视觉表象与错误记忆关系:范式与研究展望[J].华南师范大学学报社会科学版,2013,(3):38-42.

[23]宋晓蕾,游旭群.视觉表象产生加工的可塑性水平研究[J]. 心理科学,2011,34(1):7-14.

[24]宋修娟,何菊花.内部、外部视觉表象和动觉表象对运动成绩的影响[J]. 湖北体育科技,2004,23(3):325-326.

[25]张燕.视觉和动觉表象在健美操运动技能形成不同阶段对学习效果影响的实验研究[D].宁波大学,2015.

[26]李继刚,田宝.运动想象的理论模式生理机制与应用研究[J]. 武汉体育学院学报,2005,39(5):64-67.

[27]王群龙.运动表象能力对高水平网球运动员接发球准确性的影响[J]. 山东体育科技,2012,34(4):56-61.

[28]徐和庆,罗剑,郭志锋.肌肉工作稳定性的表象训练效果研究[J]. 北京体育大学学报,2001,24(4):467-469.

The Short-term and Long-term Effect of Motor Imagery Training of Athletes on Their Visual Imagery and Kinesthetic Imagery

Liu Hua,Li Yang,Guo Xiulan,Guo Yufeng,Du Yanyan,Cheng Yuqi,Rong Xiangjiang Capital University of Physical Education,Beijing 100191,China Corresponding Author:Liu Hua,Email:liuhua@cupes.edu.cn

ObjectiveTo investigate the short-term and long-term effect of motor imagery training on visual imagery and kinesthetic imagery of athletes.MethodsTwenty athletes majoring in the sports training of Capital University of Physical Education were selected into the experimental group,while 20 counterparts majoring in the human kinetic science were selected into the control group.All subjects

motor imagery training,and were assessed their visual imagery and kinesthetic imagery at three before the training,as well as ten minutes and 48 hours after the training.ResultsThe repeti⁃tive measurement and analysis of variance showed that the visual imagery and kinesthetic imagery scores had the main effect of time factor[FVI(2,37)=7.57,P<0.01;FKI(2,37)=11.75,P<0.01)],as the scores were the highest at ten minutes after training,the second highest at 48 hours after training and the lowest before training.The visual imaginary scores increased significantly after the training,but had no significant difference 48 hours after the training compared to that before the training.After the train⁃ing the kinesthetic imagery scores increased significantly and then declined slowly,and there were sig⁃nificant differences in the score before and 48 hours after the training(P=0.009).The experimentalgroup and the control group had the same change trend in the visual and kinesthetic imagery scores.The average scores of the former group were higher than the latter at the same time points but with⁃out significant differences.The visual and kinesthetic imagery scores had no main effect of group fac⁃tor,and there was no interaction effect of time factor and group factor.ConclusionMotor imagery training could increase the ability of visual and kinesthetic imagery of people never participating in mo⁃tor imagery training and the short-term effect was more obvious.The long term effect of motor imagery training was more significant on kinesthetic imagery than visual imagery.

motor imagery training,motor imagery ability,visual imagery,kinesthetic imagery

2016.12.17

北京市科技创新服务能力建设-科研计划课题(KM201610029001);首都体育学院科研基地建设-科技创新平台(15516017)资助

刘华,Email:liuhua@cupes.edu.cn