农民工务工地公共服务感知状况测度

刘迎君

(华中师范大学 中国农村研究院,武汉 430079)

农民工务工地公共服务感知状况测度

刘迎君

(华中师范大学 中国农村研究院,武汉 430079)

基于微观调查数据,运用模糊数学方法测度农民工对务工地公共服务的感知状况,并分析了异质要素对农民工公共服务感知差异的影响。研究显示,农民工务工地公共服务感知状况的总模糊指数为0.134,反映出该群体在务工地的公共服务体验较差,尤其是在就业服务、社会服务、社会保障上的感知体验仍远低于预期。同时,农民工群体内部出现了基于个体特征和经济地位区分而形成的公共服务感知上的分异。为此政策层面应客观认识农民工在不同维度公共服务上的差异体验,兼顾不同特征农民工的公共服务需求,推动针对这一群体在城市务工地的公共服务的有效供给。

农民工; 公共服务; 异质性; 制度保障

公共服务对于移民群体融入主流社会的关键意义已被诸多研究所证实[1-2],其在中国“乡—城”人口的流动融入过程中也扮演着愈发重要的角色[3-4]。伴随着新型城镇化“1亿左右农业转移人口落户城镇”的政策指向,相当一部分农民工的城市发展目标从“生存理性”逐步转向“融入城市并共享发展成果”,其在务工地的公共服务状况成为各方关注的焦点。农民工城市融入目标的实现有赖于以城乡劳动力身份平等、机会平等和权益平等为特点的新型城镇化的不断推动,而公共服务对这一群体的惠及则是其中的关键一环[5]。诸如城市就业服务网络、公共卫生服务体系以及社会保障安全网等对农民工的开放,不仅对其在城市的生存和发展具有不可替代的作用,也是促进这一群体实现城市融合的门槛条件和底线诉求。

正是由于“公共服务”对实现农民工城市融入以及“人的城镇化”的重要作用,这一名词也频繁出现在中国政府“促进农民工融入城市”的一系列政策文本中*主要指从2006年《国务院关于解决农民工问题的若干意见》到2016年《十三五规划建议》十年间政府层面针对农民工入城融城问题发布的一系列政策文本。。值得肯定的是,“以社会福利和公共服务均等化为宗旨的社会政策改革”的确改善了部分基于城乡户籍分割的制度待遇不公现状*诸如《劳动合同法》《就业促进法》《社会保险法》等将农民工群体普遍性的劳动就业及社会保障权益与“非农户口”相剥离,在一定程度上促进了权利平等。,但较之新型城镇化的最终目标而言,农民工在务工地公共服务领域的“破冰之旅”依然任重道远,尤其是建立在城乡分割之外的公共服务本地与非本地差异化供给机制,已然成为农民工融入城市过程中的更深层次的壁垒*当前来看,公共服务供给差别的主要根源可能不再是城乡户口的分异,而是本地与非本地户口的区分。在流动人口聚集的城市还有某些社会保障或公共服务依然将外来流动人口(包括外来农民工和城市间流动人口)排斥在外。主要表现为非正规就业流动人口较难在流入地享受内容公平的社会保险和就业服务,流动人口子女入学还有种种实际困难,以及不能申请某些类别的保障性住房等。。较多的研究发现,在涌入城市的大量农民工群体中出现了对于公共服务诉求强烈和实际公共服务体验较差相并存的现象,尤其是就业援助、医疗卫生、社会保障等基本公共服务项目,其在资源使用、需求表达、满意度等方面均处于较低水平[6-7]。而农民工在上述公共服务供给上所遭遇的差别化待遇,无疑将加剧其在对应项目上的消费支出,削弱他们改善生活质量、扩充社会资本的能力,增加农民工融入城市社会的成本。

当然,对于农民工公共服务惠及困境的分析还有赖于准确评估其在务工地实际感知的公共服务状况。目前多数文献对农民工务工地公共服务状况的评估大都建立在质性分析、描述性统计以及直接赋分等方法的基础上[7-9],同时在测度指标设计上存在着将城乡公共服务均等化与务工地公共服务惠及等概念交织使用的问题[10],在一定程度上影响了评价结果的信度和效度。因此,需进一步构建系统指标体系,采用科学方法测度农民工对务工地公共服务的感知状况,以有助于政策层面准确识别农民工在各维度公共服务感知上的关键短板,并推动针对农民工群体公共服务项目的精准供给。

那么,如何科学界定农民工务工地公共服务的内涵?如何准确测度农民工对务工地公共服务的感知状况?如何合理分析农民工群体内部公共服务体验的变动态势?基于上述问题,本研究在厘清务工地公共服务概念的基础上,拟针对一项微观调查数据,采用更适用于处理模糊性、主观性问题的模糊数学方法,测度农民工对务工地公共服务的感知状况,并分析农民工群体内部在公共服务感知上的差异,以归纳出本文的主要结论和政策含义。

一、农民工务工地公共服务的概念界定

在确定公共服务感知状况的测度思路前,需厘清农民工务工地公共服务这一研究对象的内涵及边界,这里引入“公民权理论”将公共服务按权利主体和内容进行基本分类[11]。公民权理论在社会保障及社会政策等研究领域提出了“社会公民资格”和“工业公民资格”的概念。其中,“社会公民资格”表达了一种脱离市场力量存在的公民基本权利,更多突出了城乡社会平等的原则[12];“工业公民资格”则主要是基于产业工人身份而形成的公民资格体系,其与流入地劳动力市场保护及相应的市场制度建设紧密相关。借鉴这一理论可以将基本公共服务划分为主要基于社会公民资格获得的公共服务和主要基于工业公民资格获得的公共服务两类[13]。基于社会公民资格获得的公共服务,其着眼点在于通过公共服务供给体系的动态调节与平衡,实现城乡居民享受公共服务的相对均等;基于工业公民资格获得的公共服务,其核心宗旨是保障进城农民工群体与绝大多数具有产业工人属性的城市居民享受平等的公共资源*当然这种公共服务的类别划分并不具有绝对性,农民工群体尤其是其家庭同样还面临着城乡基本公共服务不均的问题。只是伴随着户籍制度改革的推进,公共服务非均等化的根源可能主要是本地居民与流入居民享受具体公共服务项目上的差别,针对农民工群体的基本公共服务均等化改革已把过去的全国性城乡分割压缩到部分流动人口聚集城市的地域性政策。,显然,后者更契合“推进务工地公共服务惠及农民工群体”的政策设计思路。

以社会保障服务为例,基于社会公民资格的城乡基本公共服务均等化,同时推进了农村地区的“新农保”、“新农合”和城市职工(居民)养老及医疗保险的制度设计,并逐步推动了二者在筹资水平、保障力度以及转移接续等方面的相对公平;而基于工业公民资格的务工地公共服务惠及,则重点将农民工群体吸纳到目前具有相对较高保障水平的城市职工(居民)养老和医疗保险体系中*我国《社会保险法》规定,包括农民工在内的职工应当参加城镇职工养老保险和医疗保险,而《2014年全国农民工监测调查报告》显示,农民工参加城镇职工养老保险和医疗保险的比例都只有20%左右。2014年末农民工总量为2.74亿,这意味着剩下的80%即将近2.2亿人没有参加法定的养老和医疗保险,其中大多数只是参加了低保障水平的新农保和新农合。虽然目前政策层面正在推进新农保、新农合与城镇居民医疗养老保险等的并轨工作,但由于处在政策过渡期,相关保险项目的转移接续和待遇享受仍存在困境。因此本研究仍重点关注现阶段农民工群体在城市工作生活时相关社会保障项目的可及性。,只有这样才能有效防范其在城市工作和生活的经济社会风险。因此,本文主要基于工业公民资格将农民工务工地公共服务界定为农民工群体在城市务工地能够享受到的与本地居民相同的公共服务资源。

在明确务工地公共服务的内涵后,如何评估这些公共服务对农民工群体的惠及力度呢?从公共服务受众对公共服务的感知状况角度出发可能是一种较为合理的测度思路。相对于投入—产出的效率评价所过分强调的技术理性,公共服务感知绩效来源于服务受众(评价主体)对于服务获得的整体感受及其与自身期望的对比结果,相对更能体现公众需求与公共价值,也更具有解释力[14]。因此本文将重点测度农民工对务工地公共服务的感知状况。那么务工地的公共服务项目包括哪些?已有文献对公共服务项目的划分主要包括两个方面,一是就业、社会保险、子女教育、住房安排等普惠性的制度设置[15-16],另一是交通、通信、生活用水用电、医生和床位数量等公共服务设施[17]。一般而言,城市公共服务设施的使用具有较强的外部性,其对流动人口并未设置明显的差别准入门槛,因而农民工在务工地可感知的公共服务项目主要聚焦于城市空间内普惠性的制度安排,这与《国家新型城镇化规划(2014-2020)》中所明确的农村迁移人口应享有的城市基本公共服务内容(随迁子女受教育权利、公共就业创业服务、社会保障、基本医疗卫生条件和住房保障)是基本吻合的。但考虑到住房服务在当前我国大多数城市的公共服务政策中尚未有效惠及农民工群体,同时调查样本中有相当一部分不属于农民工随迁子女务工地接受教育的情形,为保证测度结果的客观性和可比性,本文未将住房和子女教育服务纳入测度框架中。

综上,本文将务工地公共服务项目界定为农村转移人口享有的与城市居民同等的五大类城镇基本公共服务,即就业服务、卫生服务、文化服务、社会服务和社会保障。就业服务主要涉及农民工在进城择业、就业以及再就业这一劳动力市场搜寻全过程中的配套服务,具体包括职业介绍、就业与用工指导、再就业培训、转业训练、失业救济五个操作指标;卫生服务主要涉及农民工健康医疗方面的服务项目,具体包括健康教育与咨询、健康档案、职业病防治、传染病宣传与防治四个操作指标;文化服务主要侧重农民工城市休闲娱乐服务体系的构建,具体包括公共健身器材、公共文化站与图书馆、公益电影、定期讲座四个操作指标;社会服务主要针对的是农民工群体遭受不公平待遇及心理失范困境时的干预,具体包括志愿者服务、法律援助、心理咨询三个操作指标;社会保障重点关注农民工群体现阶段在城市工作生活时相关社会保障项目的可及性,主要包括城市职工(居民)养老、医疗、失业和工伤保险四个操作指标。具体测度指标可参见表1。

二、农民工务工地公共服务感知状况的测度

(一)数据来源

测度数据主要基于华中师范大学中国农村研究院“百村(居)观察”项目2012年农民工专项调查。调查以在城市工作和居住的流动农民为对象,采取配额抽样和方便抽样相结合的方法选取调查对象。基于研究对象抽取了农民工务工地公共服务调查专题的问卷作为本文的分析样本,通过剔除存在关键遗漏项、明显逻辑错误和随机作答的无效问卷,最终获得有效样本2292个。

(二)农民工务工地公共服务感知状况的测度方法

问卷调查主要采取了受访者个人主观判断的方式回答“是否感知(享受)到具体公共服务”,对此采用模糊数学方法测度农民工对务工地公共服务的感知状况。

1.农民工务工地公共服务感知状况模糊函数及各指标隶属函数的设定

(1)

该种指标只有“是”和“否”两种情形,(1)式表明:“是”表示该指标对第i个功能子集的隶属度为1,反之则为0。

2.农民工务工地公共服务感知状况各指标及维度的加权计算

进一步加权计算各维度的隶属度,进而得到总体的公共服务感知状况,这里将涉及相关指标权重的设定。Cheli等认为应给予隶属度较低的指标和功能相对较大的权重,以保证在测算时兼顾受关注度偏低的指标和维度[18]。对于疏离“城市公共服务网”的农民工群体而言,将其低水平维度上的服务项目赋以更高的权重,有利于观测到这一群体公共服务“剥夺感”更为强烈的领域,也符合社会科学研究中对于权重设置的价值判断。相应的权重结构公式可以表示为:

(2)

在求出单个指标隶属度和权重的基础上,可运用Cerioli等提出的加总公式计算出公共服务感知状况各维度的隶属度[19],公式如下:

(3)

其中p表示在第i个功能子集中有p个具体指标。

在计算总体公共服务感知状况的隶属度时遵循同样思路,只是不再根据农民工单个指标的隶属度求得权重,而是根据各维度的隶属度求得相应权重,计算公式为:

(4)

(5)

其中q表示公共服务的不同维度。

(三)农民工务工地公共服务感知状况的结果分析

1.农民工务工地公共服务各维度感知状况的测度结果

农民工各维度公共服务感知状况的隶属度及权重计算结果见表1。农民工在城市务工地的公共服务感知状况的总模糊指数为0.134,参照“隶属度在0.4至0.6之间属于中间水平,小于0.4和大于0.6分属较差和较好状态”的标准,农民工对务工地公共服务的感知体验较差,也说明务工地公共服务对于农民工群体的惠及力度十分有限。

表1 农民工务工地公共服务感知状况各维度指标的隶属度及权重

注:为符合数学意义,将取值为0和1的虚拟变量分别改为0.001和0.999。

就业服务维度。农民工就业服务感知状况的隶属度为0.086,在各维度中得分最低。分项指标显示,职业介绍、就业与用工指导的隶属度在各指标中相对略高(分别为0.228和0.255),而再就业培训、专业训练、失业救济服务项目的隶属度分别为0.072、0.034和0.024,处于公共服务感知状况的较差状态。就业服务一直被认为是农民工需求最为强烈的服务项目[20],而务工地公共就业服务体系却保持着对农民工群体的低覆盖率,将直接影响农民工群体在务工地就业的稳定性。

卫生服务维度。农民工卫生服务感知状况的隶属度为0.251,在五个服务维度中相对而言最好。分项指标显示,传染病宣传与防治服务的隶属度为0.304,略高于健康教育与咨询(0.246)、健康档案(0.234)、职业病防治(0.232)三个服务项目。公共卫生服务与个体的工作及生活场域紧密相关,相较城市居民而言,农民工本就处在不利的工作条件和居住环境中,这些因素对其健康的影响可能超过其他社会经济因素[21],因此更应对这一群体的健康问题给予重视,以农民工聚集的厂区和社区为载体开展相应的公共卫生服务。

文化服务维度。农民工文化服务感知状况的隶属度为0.186,仍处于较差状态。其中公共健身器材服务的隶属度为0.336,在各指标隶属度中相对较高;公共文化站和图书馆、公益电影、定期讲座服务项目的隶属度分别仅为0.210、0.154、0.120。农民工作为弱势群体,其文化需求的实现程度更多依赖于社会、政府、企业、团体提供的公共消费品,公共供给的缺位无疑使其城市文化服务体验不佳[22]。

社会服务维度。农民工社会服务感知状况的隶属度为0.110,说明其社会服务体验不佳。同时,分项指标中农民工在志愿者服务、法律援助、心理咨询三个服务项目上的隶属度均集中在0.1左右。社会服务项目本应成为农民工群体应对城市不公待遇的主要手段,但在现实中却收效甚微,正如有调查显示,在受到不公平对待时大部分农民工(约60%)会采取消极逃避的方法,甚至少部分人选择恐吓事主(约15%)或破坏性泄愤(约9%)等非正规途径[23]。如果不进一步重视针对农民工的法律援助、心理咨询等社会服务体系的完善,极有可能引发部分农民工更严重的心理失范和情绪失调行为。

社会保障维度。农民工社会保障感知状况的隶属度只有0.101。其中工伤保险的隶属度为0.183,在各项指标隶属度中相对最高,值得关注的是,分项指标中务工地医疗和养老保险的隶属度分别仅为0.122和0.084,出现这种现象的原因可能是在具体测度时未将参加“新农保”和“新农合”的农民工计算在内,导致农民工在这两个指标上的隶属度低于预期,这也反映出参加城镇法定养老和医疗保险的农民工占比较低,将直接影响其在城市生活及长期定居的保障水平。此外,失业保险的隶属度为0.052,在各项保障指标中最低,对于处在高工作流动状态中的农民工群体而言,失业保障制度如果无法及时回应这一群体的实际需求,可能对其家庭消费乃至社会稳定带来更深层次的风险[24]。

2.农民工务工地公共服务感知状况各维度隶属度的分布情况

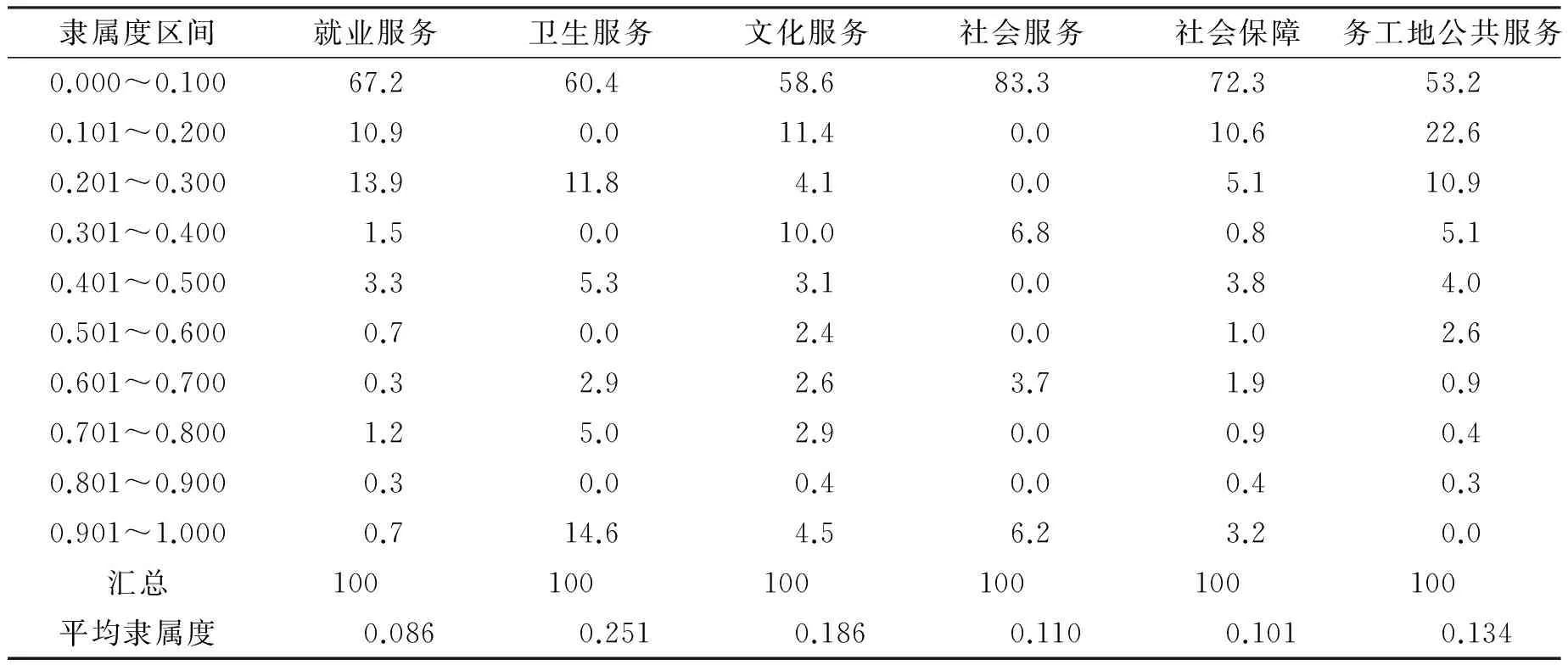

表2进一步汇报了农民工务工地各维度公共服务感知状况隶属度的分布情况。从总体来看,高达91.8%的农民工公共服务感知状况的隶属度集中在0.4及以下水平,隶属度达到0.6以上的农民工比例仅为1.6%,说明绝大多数农民工在城市务工地的公共服务体验较差。从分维度比较来看,农民工在卫生服务、文化服务、社会服务的感知状况上存在一定程度的区间分歧,基本上呈现出“两头大,中间小”的发展态势。如在卫生服务上分别有72.2%和22.5%的农民工的隶属度集中在较差(0.4及以下)和较好状态(0.6以上)区间内,处于中间水平(0.4~0.6之间)的仅占5.3%,而在社会服务上处于隶属度中间水平的农民工比例甚至出现了断层,反映出农民工在这些公共服务项目上的“获得感”出现了一定程度的群体分化。同时,农民工在就业服务、社会保障上的感知状况呈现明显的低水平集聚现象,分别有高达93.5%和88.8%的农民工的就业服务与社会保障隶属度处于0.4水平以下。从公共服务隶属度的区间分布可以初步看出,虽然农民工对务工地各项公共服务的感知均处于较差状态,但其群体内部的公共服务体验仍存在一定差异。

3.不同转换因素下农民工公共服务感知状况的初步分解

选取农民工的部分特征作为转换因素,结合均值比较和单因素方差分析方法,对其在城市务工地的公共服务感知状况进行初步分解。转换因素包括不同代际(T1)、不同性别(T2)、不同婚姻状况(T3)、不同收入水平*结合问卷调查时间,以《2012年全国农民工监测调查报告》中“外出农民工人均月收入水平2290元”为收入水平分界点,将样本划分为相对低收入水平和相对高收入水平两大群体。(T4),分解结果见表3。单因素方差分析结果可以看出F值大都通过了1%统计水平的显著检验,说明农民工在不同转换因素下的公共服务感知状况存在明显差异。

表2 农民工务工地公共服务感知状况各维度隶属度分布情况 (%)

表3 不同转换因素下农民工务工地公共服务感知状况的分解结果

注:*、**、***分别代表在10%、5%和1%的统计水平上显著;表中数据为均值(M)±标准差(SD),均值代表了转换因素不同程度下的公共服务感知状况,方差反映了数据内部的波动情况,即该组数据围绕均值波动的大小,表明均值代表性的强弱。

从代际划分来看,新生代农民工的公共服务感知状况要好于第一代(隶属度平均高出0.049),分项指标上两代农民工的公共服务感知状况在就业服务、文化服务、社会服务、社会保障维度上均差距明显,新生代比第一代农民工分别高出0.045、0.070、0.041、0.068。从性别来看,女性农民工在务工地的公共服务感知状况要显著好于男性,二者差距集中体现在就业服务(平均高出0.019)、文化服务(平均高出0.038)和社会保障(平均高出0.031)。从婚姻状况来看,未婚农民工的公共服务感知状况要明显好于已婚农民工(平均高出0.037),尤其是在就业服务、文化服务、社会服务以及社会保障上的公共服务体验相对较好。从收入水平上来看,高收入农民工群体在城市务工地的公共服务体验要比低收入农民工群体更好,这种差距主要由社会保障维度所贡献,高收入农民工群体在社会保障上的感知状况隶属度要比低收入农民工群体高出0.036。值得关注的是,在表2隶属度分布状况中,农民工在卫生服务体验上的区间分歧较为明显,而表3中各转换因素在不同水平下的卫生服务均值并无显著差异,对此,可能是由于转换因素的类别及其划分标准仍相对笼统,不利于准确把握农民工群体在公共服务体验上的个体异质性,也意味着需对转换因素进行更为细致的区分,以便观察不同特征农民工在城市务工地所感知的公共服务水平的真实差异。

三、农民工务工地公共服务感知状况的异质扩展分析

以上测度结果和分解事实初步表明农民工内部对公共服务的感知状况可能存在一定差异,这在某种程度上对“农民工正成为一个高度异质化的群体”等研究结论做出了基于公共服务体验视角的回应[25],但其在农民工特征变量的划分上还略显笼统,拟借鉴叶静怡等的方法[26],运用多元线性回归技术进一步系统分析异质要素对农民工务工地公共服务感知状况的影响程度。

一定意义而言,政府层面针对流动人口的公共服务政策具有一定的刚性特征[27],这也决定了流动人口公共服务的外部供给环境是比较稳定的,农民工内部对务工地公共服务的感知状况出现差异可能主要与其自身主观特征有关。因此,主要从个体特征差异和经济地位差异两个方面确定若干异质性变量:个体特征差异主要包括年龄、性别、婚姻和受教育水平,经济地位差异主要包括企业性质、岗位类别和收入分层。通过虚拟变量设置后分别为:年龄变量(以16~25岁为参照组)、性别变量(以女性为参照组)、婚姻变量(以未婚为参照组)、教育变量(以小学及以下为参照组)、单位性质变量(以无固定工作单位为参照组)、岗位类别变量(以普通员工为参照组)、收入分层变量(以1250元以下为参照组)。同时出于严谨,本文也考虑了务工地公共服务供给水平可能存在的地区差异,这里引入了区域分组变量(以西部为参照组)。具体回归结果参见表4。

个体特征差异方面,年龄区间上,“16~25岁”年龄段农民工的公共服务感知状况相对较好,“56岁以上”农民工的公共服务体验最差。分项指标看,“16~25岁”农民工在就业服务和文化服务维度上的感知状况明显好于其他年龄段的农民工,而在卫生服务、社会服务和社会保障维度上各年龄段农民工的公共服务体验并无显著差异。性别和婚姻上,女性和未婚农民工在务工地公共服务及其各维度服务项目上的感知状况均好于男性和已婚农民工,这与前文的分解结果以及杨昕的相关研究结论大体吻合[28]。教育区间上,“高中/专科”、“本科及以上”学历的农民工公共服务感知状况要显著好于“小学及以下”学历的农民工(分别高出5.26%和7.58%)。不同学历农民工的公共服务感知差异主要是由就业服务、文化服务、社会服务和社会保障维度所贡献的,其在卫生服务上的公共服务体验并无显著区分。务工地公共服务向高学历农民工群体的倾斜,可能与城市流动人口管理模式有一定关系,目前多数大城市对于流动人口施行的积分制管理大都附带“学历标准”或“技能门槛”,高学历农民工通常更容易达到积分标准并享受城市公共服务和福利。与此相反,低学历、非技能农民工群体往往成为公共资源相对短缺背景下的牺牲品,无法有效享受城市公共服务资源[29]。

表4 异质要素对农民工公共服务感知状况影响的多元线性回归结果

续表4

(0.0109)(0.0248)(0.0192)(0.0183)(0.0136)(0.0098)46~55岁-0.0367***-0.0233-0.0558***-0.0278-0.0190-0.0320***(0.0113)(0.0294)(0.0202)(0.0200)(0.0150)(0.0107)56岁以上-0.0604***-0.0395-0.0650**-0.0089-0.0030-0.0418***(0.0178)(0.0526)(0.0298)(0.0093)(0.0188)(0.0162)性别(以女性为参照组)男性-0.0169**-0.0011-0.0340**-0.0121-0.0316***-0.0185**(0.0084)(0.0187)(0.0139)(0.0144)(0.0117)(0.0076)婚姻(以未婚为参照组)已婚-0.0182*0.0004-0.0060-0.0015-0.0190-0.0451*(0.0100)(0.0217)(0.0173)(0.0167)(0.0136)(0.0289)教育(以小学及以下为参照组)初中0.0077-0.00080.0103-0.00920.0304***0.0085(0.0086)(0.0209)(0.0139)(0.0136)(0.0089)(0.0072)高中/专科0.0273**0.02170.0664***0.0428**0.0977***0.0526***(0.0115)(0.0265)(0.0198)(0.0202)(0.0158)(0.0108)本科及以上0.0360**0.00830.0753***0.0643**0.1706***0.0758***(0.0169)(0.0346)(0.0291)(0.0298)(0.0289)(0.0168)单位性质(以无固定工作单位为参照组)国有企业0.0483**0.0323*0.1412***0.0624*0.2301***0.0968***(0.0243)(0.0194)(0.0366)(0.0397)(0.0329)(0.0220)私营企业0.0053-0.1077**0.0361-0.02050.0527***0.0006(0.0187)(0.0428)(0.0258)(0.0263)(0.0167)(0.0151)岗位类别(以普通员工岗位参照组)基层管理人员0.0244**0.01210.0985***0.0654***0.0750***0.0558***(0.0120)(0.0243)(0.0209)(0.0208)(0.0191)(0.0118)中高层管理人员0.02190.01190.0356*0.0545**0.0569***0.0383***(0.0153)(0.0314)(0.0231)(0.0243)(0.0203)(0.0130)月收入水平(以1250元以下为参照组)1251~2500元0.0048-0.0280-0.0235-0.00240.0418*0.0067(0.0158)(0.0379)(0.0238)(0.0273)(0.0221)(0.0125)2501~3500元0.0069-0.0349-0.00820.01810.0715***0.0211*(0.0164)(0.0347)(0.0250)(0.0204)(0.0155)(0.0133)3501~4500元-0.0065-0.05580.01330.02650.0571***0.0546***(0.0180)(0.0399)(0.0294)(0.0264)(0.0191)(0.0143)4501元以上-0.0086-0.0508*0.01190.01470.0574***0.0100(0.0167)(0.0330)(0.0154)(0.0229)(0.0173)(0.0140)务工地划分(以西部为参照组)东部0.0329***0.03350.01420.0446***0.0287**0.0211***(0.0086)(0.0212)(0.0154)(0.0151)(0.0122)(0.0082)中部0.0282***0.01620.02430.0282*-0.00210.0156*(0.0078)(0.0221)(0.0162)(0.0148)(0.0121)(0.0086)adj.R-sq0.08690.06060.11030.08770.17800.1536

注:*、**、***分别表示通过显著性水平为10%、5%和1%的统计水平检验。

经济地位差异方面,单位性质上,“国有企业”农民工的公共服务感知状况要显著好于“无固定工作单位”和“私营企业”农民工,尤其是比“无固定工作单位”农民工高出9.68%。分项指标看,“国有企业”农民工在各维度公共服务项目上的感知状况均要好于其他单位性质的农民工,尤其是在社会保障和文化服务维度上分别比“无固定工作单位”农民工高出23.01%和14.12%,这可能是源于国有企业在劳动关系管理以及工会文化建设上的传统优势。应当注意的是,“私营企业”农民工的卫生服务体验甚至比“无固定工作单位”农民工群体低10.77%,虽然流动人口公共卫生服务的责任主体主要是流入地基层政府及社区,但私营企业作为进城农民工最主要的就业流向,其相对高强度、高压力的工作环境可能更易引发农民工的健康危机,应在农民工职业健康服务管理上承担相应的社会责任[30]。岗位类别上,处在基层和中高层管理岗位的农民工其公共服务感知水平比普通员工分别高出了5.58%和3.83%。分项指标看,基层和中高层管理岗位的农民工在就业服务、文化服务、社会服务和社会保障上的体验都要好于普通员工。月收入水平上,月收入在“2501~3500元”、“3501~4500元”的农民工的公共服务感知状况相对较好,尤其是“3501~4500元”的农民工对务工地的公共服务感知状况最好(高出“1250元以下”的农民工5.46%)。分指标来看,不同收入水平农民工在社会保障上的感知差异较为明显,月收入在“2501~3500元”、“3501~4500元”、“4501元以上”的农民工的社会保障体验相对较好,而整体来看他们在就业服务、文化服务、社会服务上的区别并不显著。值得关注的是“4501元以上”的农民工群体,回归结果显示他们的公共服务体验与“1250元以下”的农民工群体并无显著差别,在卫生服务上的感知水平甚至低于“1250元以下”的农民工,理论上而言收入水平越高的农民工更有资本和能力享受城市公共服务,出现这种现象的原因可能在于,当农民工的收入水平达到一定程度时,其对城市公共品的关注焦点不再局限于基本公共服务,而是寻求更为优质的服务体验,这就容易导致调研公共服务项目与其实际需求的服务项目发生错位,进而影响这一群体对自身公共服务体验的准确判断。

此外,区域分组变量实证结果显示,在东中部地区尤其是东部地区务工的农民工的公共服务感知状况显著好于西部地区农民工,这种差距主要体现在就业服务、社会服务和社会保障维度上。相对西部地区而言,东部地区在经济发展水平、财政支配能力等方面的优势可能有助于产生强烈的公共服务正外部效应,进而改善农民工的公共服务体验。

四、农民工务工地公共服务的有效供给

在界定务工地公共服务内涵及构成指标的基础上,运用模糊数学方法对农民工在城市务工地的公共服务感知状况进行了系统测度,并通过转换因素分解和多元线性回归初步分析了农民工公共服务感知状况可能存在的异质性。主要结论如下:第一,农民工务工地公共服务感知状况的总模糊指数为0.134,处于公共服务体验的较差状态,说明务工地公共服务惠及“距离”农民工群体依然较远。第二,总体上看,农民工在务工地五个维度上的公共服务感知状况都较差,其中卫生服务的隶属度为0.251,在各服务维度上已属较高水平;其次是文化服务(隶属度为0.186),而就业服务、社会服务和社会保障的隶属度分别只有0.086、0.110和0.101,客观反映出农民工务工地公共服务感知水平整体较低的情况下,部分类别公共服务的体验极差,尤其是作为农民工城市生活及长期定居所必需的就业服务和社会保障水平仍严重低于预期。第三,农民工群体内部的公共服务感知状况出现了一定差异:在个体特征上主要表现为“16~25岁”年龄段、女性、未婚以及受教育程度较高的农民工在务工地的公共服务感知状况相对较好;在经济地位上,单位为“国有企业”、岗位为“管理人员”、月收入在“2501~3500元”和“3501~4500元”水平上的农民工在务工地的公共服务体验较好,而月收入在“4501元以上”的农民工群体的公共服务感知状况相对不佳。

以上研究发现为进一步推动针对农民工在城市务工地公共服务的有效供给提供了若干政策反思。一方面,在构成农民工务工地公共服务的五个维度中,就业服务、社会服务、社会保障所占的权重相对较大且水平较低,说明这几项服务要素的任何改善对于农民工公共服务感知状况的影响度都将大于其他要素。这意味着相应的政策设计,不仅要统筹推进包括卫生服务、文化服务在内的各项公共服务项目的均等供给,同时还要准确把握现阶段农民工在各维度公共服务上的差异体验及关键短板,实现公共服务惠及机制的“靶向效应”。具体来看,现阶段要尤为注重提升农民工在就业服务、社会服务和社会保障上的服务体验。在就业服务上,应进一步将农民工就业纳入属地社区管理,推动城市各类公共职介机构免费向农民工群体开放,对其提供职业介绍、就业指导、合同管理、失业登记等服务;同时要以劳动力市场为导向、以提高就业能力为目标,结合农民工实际需求构建合理有效的培训体系,并坚持就业培训与技能鉴定相结合以提升培训实效。在社会服务上,可重点引入一些专业社工组织、公益服务组织入驻农民工聚集的社区和厂区,发挥它们在专业帮扶、社区干预等方面的优势,通过组织心理辅导、联谊会等活动,引导农民工走出心理困境,增强融入城市社区的信心。在社会保障上,可根据农民工的经济能力、发展意愿、实际需求,有步骤、分层次地将其纳入城市社会保障体系,对于在城市长期定居并有稳定收入来源的群体应积极引导其参加城镇职工养老和医疗保险等,对于跨区流动频繁、生活尚不稳定的农民工,在保障其基本劳动权益的同时,要细化与其相关的城乡居民相关保险项目的转移接续政策设计,以发挥出社会保障对不同类型农民工的针对性效用。另一方面,农民工务工地公共服务感知状况的异质特征也启示后续政策设计思路,应客观把握不同特征农民工对于务工地公共服务感知状况的差异性评价,兼顾农民工群体内部对各维度公共服务项目的需求程度及偏好次序可能出现分化的事实,进而针对性地提升这一群体的公共服务体验及城市融入预期。

[1]BAYOH I, IRWIN E G, HAAB T. Determinants of residential location choice: how important are local public goods in attracting homeowners to central city locations?[J]. Journal of Regional Science, 2006, 46(1): 97-120.

[2]DAHLBERG M, EKLÖF M, FREDRIKSSON P, et al. Estimating preferences for local public services using migration data[J]. Urban Studies, 2012, 49(2): 319-336.

[3]KNIGHT J, GUNATILAKA R. Great expectations? The subjective well-being of rural-urban migrants in China[J]. World Development, 2010, 38(1): 113-124.

[4]夏怡然,陆铭.城市间的“孟母三迁”——公共服务影响劳动力流向的经验研究[J].管理世界,2015(10):78-90.

[5]孙红玲,唐未兵,沈裕谋.论人的城镇化与人均公共服务均等化[J].中国工业经济,2014(5):18-30.

[6]GOODBURN G. Learning from migrant education: a case study of the schooling of rural migrant children in Beijing[J]. International Journal of Educational Development, 2009, 29(5): 495-504.

[7]徐增阳,翟延涛.农民工公共服务的现状与意愿——基于广东省Z市调查的分析[J].社会科学研究,2012(6):61-65.

[8]程名望,史清华,张帅.农民工大量占用城市公共资源了吗——基于上海市1446个调查样本的实证分析[J].经济理论与经济管理,2012(8):20-31.

[9]杜巍,杨婷,靳小怡.中国城镇化背景下农民工公共服务需求层次的代次差异研究[J].西安交通大学学报(社会科学版),2016(3):77-87.

[10]李梅香.基本公共服务均等化水平评估——基于新生代农民工城市融合的视角[J].财政研究,2011(2):58-60.

[11]MARSHALL T H. Citizenship and social class[J]. Sociology at the Crossroads, 1992, 4(2): 1245-1267.

[12]李志明.社会保险权的历史发展:从工业公民资格到社会公民资格[J].社会学研究,2012(4):221-240.

[13]侯慧丽.城市公共服务的供给差异及其对人口流动的影响[J].中国人口科学,2016(1):118-125.

[14]KELLY J M. The dilemma of the unsatisfied customer in a market model of public administration[J]. Public Administration Review, 2005, 65(1): 76-84.

[15]龚维斌.城市农民工的公共服务:问题与建议[J].中国行政管理,2001(4):7-10.

[16]杜旻.我国流动人口的变化趋势、社会融合及其管理体制创新[J].改革,2013(8):147-156.

[17]李拓,李斌.中国跨地区人口流动的影响因素——基于286个城市面板数据 的空间计量检验[J].中国人口科学,2015(2):73-83.

[18]CHELI B, LEMMI A. A totally fuzzy and relative approach to multidimensional analysis of poverty[J]. Economic Notes, 1995, 24(1): 115-134.

[19]CERIOLI A, ZANI S. A fuzzy approach to the measurement of poverty[M]// DAGUM C, ZENGA M. Income and Wealth Distribution, Inequality and Poverty, Heidelberg: The Springer Press, 1990: 272-284.

[20]黄振华.城镇化进程中的农民需求——基于7687位农民的实证分析[J].社会科学,2014(6):65-73.

[21]牛建林,郑真真,张玲华,等.城市外来务工人员的工作和居住环境及其健康效应——以深圳为例[J].人口研究,2011(3):64-75.

[22]张卫枚.农民工公共文化服务现状、问题及改善途径——以长沙市为例[J].城市问题,2013(7):64-68.

[23]王俊秀,杨宜音.中国社会心态研究报告(2012—2013)[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[24]冯虹,汪昕宇,陈雄鹰.农民工城市就业待遇与其行为失范的关系研究——基于北京农民工调查的实证分析[J].管理世界,2013(11):178-179.

[25]顾东东,杜海峰,刘茜.新型城镇化背景下农民工社会分层与流动现状[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016(4):69-79.

[26]叶静怡,王琼.进城务工人员福利水平的一个评价——基于Sen的可行能力理论[J].经济学(季刊),2014(4):1323-1344.

[27]吴伟平,刘乃全.属地化管理下的流动人口公共服务供需匹配优化研究[J].上海经济研究,2016(8):49-54.

[28]杨昕.影响农民工享有公共服务的若干非制度因素分析——以上海为例[J].社会科学,2008(10):88-94.

[29]陈景云,刘志光.流动人口积分制管理的效果分析——以深圳市为例[J].中国人口科学,2013(6):91-101.

[30]王彦斌.农民工职业健康服务管理的企业社会责任——基于企业战略性社会责任观点的讨论[J].思想战线,2011(3):33-36.

MeasurementofthePerceptiononMigrantWorkers’WorkplacePublicService

LIU Ying-jun

(InstituteforChinaRuralCentral,CentralChinaNormalUniversity,Wuhan430079,China)

Based on the microscopic survey data, this paper uses fuzzy mathematics method to measure the perception of migrant workers’ workplace public service, and analyzes the effect of heterogeneity elements on the public service experience. The total fuzzy index of public service perception is 0.134, indicating the public service experience of the group is poor;especially in the employment service, social service and social security, the perception experience were still lower than expected. Meanwhile the public service experience within the group of migrant workers show some differences based on individual characteristics and economic status. Policy level should be aware of the differences in the level of public services perception, taking into account the different characteristics of migrant workers of public service needs, so as to supply public services for migrant workers effectively.

migrant workers; public services; heterogeneity; institutional assurance

2017-05-01DOI:10.7671/j.issn.1672-0202.2017.05.005

教育部人文社会科学研究青年基金项目(15YJC810012)

刘迎君(1989—),女,河南郏县人,华中师范大学中国农村研究院助理研究员,主要研究方向为农村基层治理与农村经济。E-mail: liuyj_2013@126.com

C912.5

: A

:1672-0202(2017)05-0049-12