新农保对中国农村家庭收入的促进效应

秦昌才

(烟台大学 经济管理学院,山东烟台 264005)

新农保对中国农村家庭收入的促进效应

秦昌才

(烟台大学 经济管理学院,山东烟台 264005)

基于微观调查数据,对新农保制度能否促进农村家庭的收入进行了实证分析。研究表明:参加新农保和参保人数越多都会使得中国农村家庭的纯收入与人均收入显著增加。基于异质性考虑的研究发现,无论是纯收入还是人均收入,收入越低的家庭,参保对家庭收入的促进效应就越大;而且参加新农保缩小了不同收入家庭的收入差距。

新农保; 农村家庭; 纯收入; 人均收入; 异质性

一、社会保障及其保障效应研究

2009年9月,为了加强我国农村社会保障制度建设,我国政府开始了“新型农村社会养老保险”(简称“新农保”)的试点工作。随着新农保工作的推进,到2012年末新农保已经覆盖全国所有的县级行政单位,参保人口达4.6亿人,成为我国社会保障机制建设中的重要部分。理论上,社会养老保险应该属于国民收入再分配的范畴。党的十八大报告也明确提出,要建成覆盖城乡所有居民的全面社会保障体系,从而建立健全以社会保障等为主要手段的国民收入再分配机制。新农保能否达到设计的初衷,既能实现农村居民老有所养,又能达到增加收入、扩大消费的目标,这就需要基于全国范围内的微观家庭数据,利用科学的研究方法进行实证分析。

国内外有关社会保障对家庭影响的研究,大体上可以分为两个方面。其中一个方面是收入效应研究,即研究社会保障与家庭收入、消费、储蓄等关系的研究。比如采用“财富替代效应”与“引致退休效应”概念,建立扩展的生命周期理论框架来分析社会保障机制对微观个体收入的总体影响,从而进一步分析其对消费和储蓄决策的影响[1]。或者将预防性储蓄扩展研究,发现社会保险、政府最低家庭消费保障等措施有效的降低了未来收入及医疗支出的不确定性,有利于减少家庭储蓄和促进居民消费[2]。家庭资产特征不同、家庭成员受教育程度不同,社会养老保险制度对家庭收入的影响也存在差异[3]。基于中国数据的实证研究发现,参保会提升居民消费,但缴费数额的增加会带来居民消费的减少[4];基于湖北省内几十个县域的经济数据实证研究发现,新农保具有显著的扩大内需的效果[5];对全国所有31个省(市)的截面数据分析也发现,新农保支出对农村居民的消费行为会产生一定的乘数效应[6];新农保政策实施后参保农户的家庭日常费用支出显著高于未参保农户[7];新农保政策显著地提高了农村老年人的收入水平,一定程度上促进了家庭消费[8]。

第二个方面是保障效应研究,即社会保险机制的转移支付及对养老模式的替代研究。部分研究认为,公共转移支付显著替代了私人转移支付,特别是对发展中国家,养老保险等公共转移支付机制的替代效果应该是比较明显的[9]。对南非、墨西哥和台湾的研究都验证了上述结论[10-12]。对于中国的研究发现,新农保政策显著降低了家庭养老的可能性及成年子女的私人转移数额[13-14];新农保代表的“社会养老”模式对传统“家庭养老”存在一定程度的替代,不过效果相对有限[15];而且“家庭捆绑”式的制度设计让新农保对家庭代际经济转移的“挤出”效应及程度并没有那么强烈[16]。基于东中西部新农保试点地区的实地调查发现,政府的缺位使得广大农民未能将土地流转潜在的养老保障功能与新农保统筹考量[17]。养老保险等政策对社区土地流转比例的提高具有积极的促进作用,但微观农户的土地流转行为并不活跃[18]。相对于主要从事农业生产的农民,从事非农工作的农民转出农地的意愿更高;以新农保为代表的社会养老模式对土地养老保障功能的替代程度越高,农民转出土地的意愿就越高[19]。

现有研究存在两个方面的局限。一是有关新农保对农村家庭收入影响的研究不足,基于全国范围内的微观调查数据的实证分析更是不够充分。二是研究方法上没有克服新农保研究的内生性问题。由于参与养老保险的决策存在重要的个体自我选择,从而带有显著个体特征的不可观测因素会同时影响社会保险参与和家庭收入,这就会产生内生性问题,导致估计量存在偏误。基于此,本文可能的边际贡献是:首先,本文采用中国家庭追踪调查(CFPS)这一全国性的微观调研数据,覆盖范围上较为全面的估计了新农保的政策影响;其次,基于2010和2014两期面板数据,利用倍差分(DID)等计量方法来降低直接回归分析的内生性问题;最后,利用分位数回归方法考察了新农保政策的异质性效果,从而全面而稳健的研究了我国新农保制度对农村家庭的收入效应。

二、制度背景、模型构建与样本数据

(一)计量模型

2009年9月,国务院向社会发布了《关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》,也即国发(2009)第32号文件,这成为新农保制度正式实施的一个标志。首批试点范围包括全国320个县,2010年和2011年新增试点的县级区域分别达到518个和1076个。截止到2012年末,中国大陆2853个县、市、区全部实行了新农保制度,实现了“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的目标。新农保与城镇居民养老保险并在2014年2月并轨为城乡居民养老保险。由于新农保制度实施自愿加入的原则,因此从试点至全覆盖的过程中,农村居民存在着陆续参加新农保和始终未参加新农保两种情况。

将2012年新农保制度在全国的全覆盖视为一次自然实验,对全样本实施统一的实验组别虚拟变量和实验时点虚拟变量。定义参加新农保的农村家庭为新农保制度拟自然实验的处理组,而影响相对间接的始终未参加新农保的家庭定义为控制组。由于两组家庭除了新农保制度的政策冲击之外,其余各方面近乎相同或比较相似。因此,二者的选择满足同质性假设[20]。在随机性假设与同质性假设都符合的前提下,本文以2012年新农保制度全面实施作为政策时点变量,通过构建倍差法(DID)计量模型,比较参加新农保对两组家庭的影响差异,以解释新农保制度对农村家庭收入水平的促进效应。

借鉴Hoynes et al.的实证策略[21],本文的倍差法模型没有采用典型的面板双重差分,而仅将实验组别虚拟变量和实验时点虚拟变量的交叉项纳入回归模型中,重点检验交叉项的符号和显著程度。基本形式如下:

(1)

(二)数据说明

本文实证分析的数据来自北京大学“985”项目资助、北京大学中国社会科学调查中心执行的中国家庭追踪调查(CFPS)。北京大学的CFPS 选取全国范围内的典型样本进行微观入户调查。数据覆盖个体、家庭和社区等多个层面,非常完整的描述了我国社会、经济、人口、教育和健康的变化。CFPS的样本覆盖了二十五个省市区,2010年的基线调查涉及162个县、635个村庄(社区)的14798个家庭,采用的是分层多阶段抽样设计的方法,从而使得样本可以代表大约95%的中国人口[23]。每两年进行一次追踪调查,2012年和2014年CFPS对原有基线样本家庭进行了两次追踪。其中2016年12月对2014年的追踪调查数据做了更新。本文使用的就是2012年新农保全面覆盖前后的2010年基线数据和2014年追踪数据。由于研究对象为农村家庭,因此本文实证分析使用的样本只选择具有农村户籍的家庭。考虑到2010年与2014年两期数据的匹配问题,本文选取了其中的5818户农村家庭作为考察对象,剔除不适合本文数据处理的样本,最终考察对象是4738户。

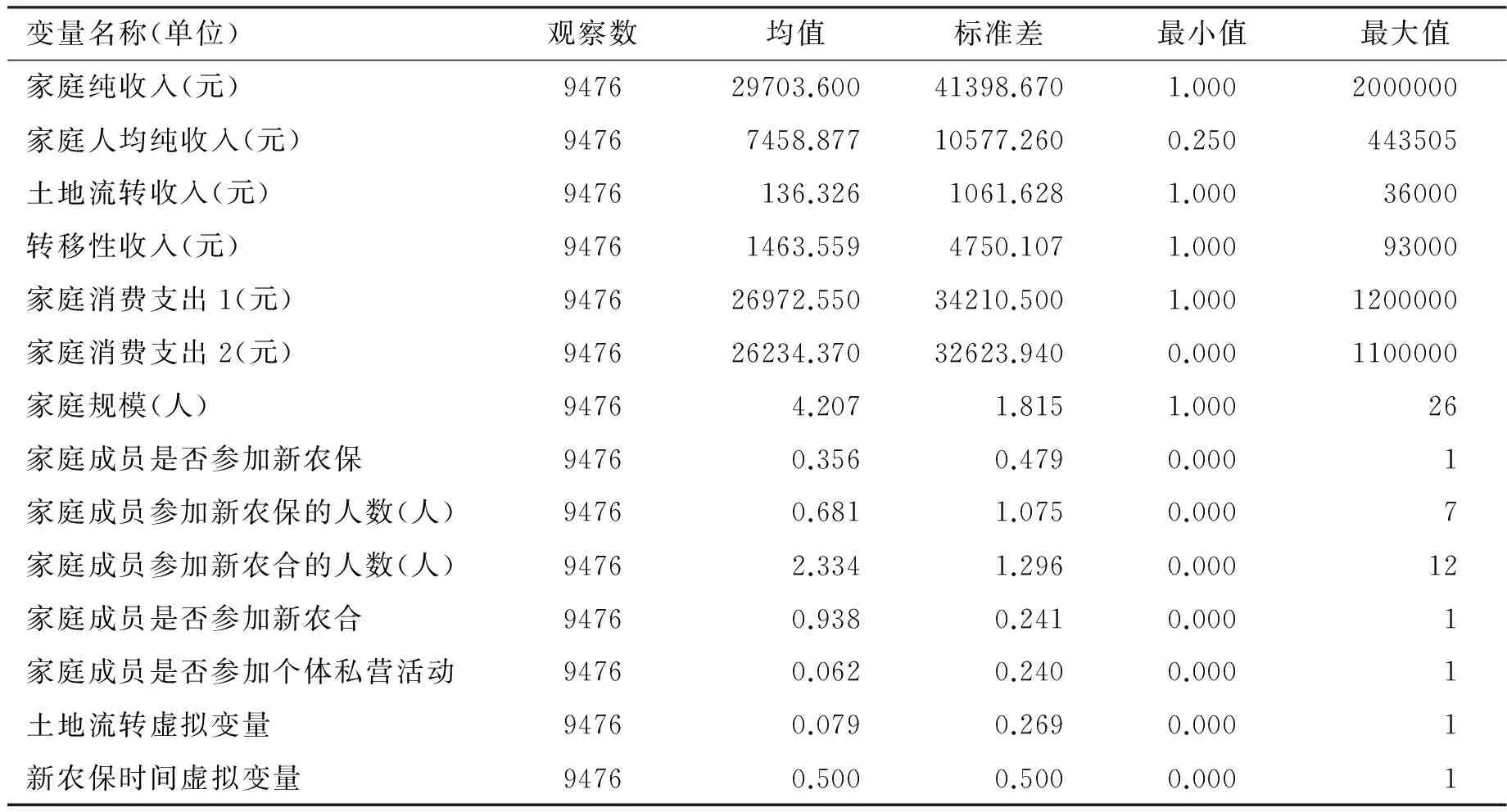

本文利用2010、2014两期9476个连续完整的样本数据建立平衡面板。文中所涉全部变量的描述性统计结果见下表1:

表1 变量描述性统计结果

对于新农保政策,本文采用两个变量来表示。其中之一采用“家庭成员是否参加新农保”这一概念。样本显示,2010年参加新农保的家庭仅为426户,占样本的8.99%;2014年参加新农保的家庭为2943户,占样本的62.11%。总样本中,处理组为3369户占35.55%。另一个是使用“家庭成员参加新农保的人数”。理论上,参加新农保的人数越多对家庭收入的影响越大。

对于中国农村家庭的收入水平,本文采用两个概念来衡量。一是CFPS问卷调查中“家庭纯收入”,衡量一个农村家庭的总体收入水平;另一个就是“家庭人均收入”,从人均意义上对农村家庭收入水平的衡量。

控制变量包括农村家庭土地流转收入、转移性收入的对数值、家庭消费支出1的对数值、家庭规模,以及家庭成员是否参加个体私营活动、家庭成员是否参加新农合等家庭特征变量。出于对结果稳健性的检验,本文同时引入了以上控制变量的替代变量:家庭是否有土地参与流转、家庭成员参加新农合的人数以及家庭消费支出2的对数值。其中,家庭消费支出2包括问卷调查中的食品支出、衣着支出、家庭设备及日用品支出、交通通讯支出、居住支出、文教娱乐支出和医疗保健支出等方面。而新农合变量则是衡量农村家庭成员的健康状况及对健康风险的重视程度。

三、新农保对中国农村家庭收入的影响

(一)基准回归结果

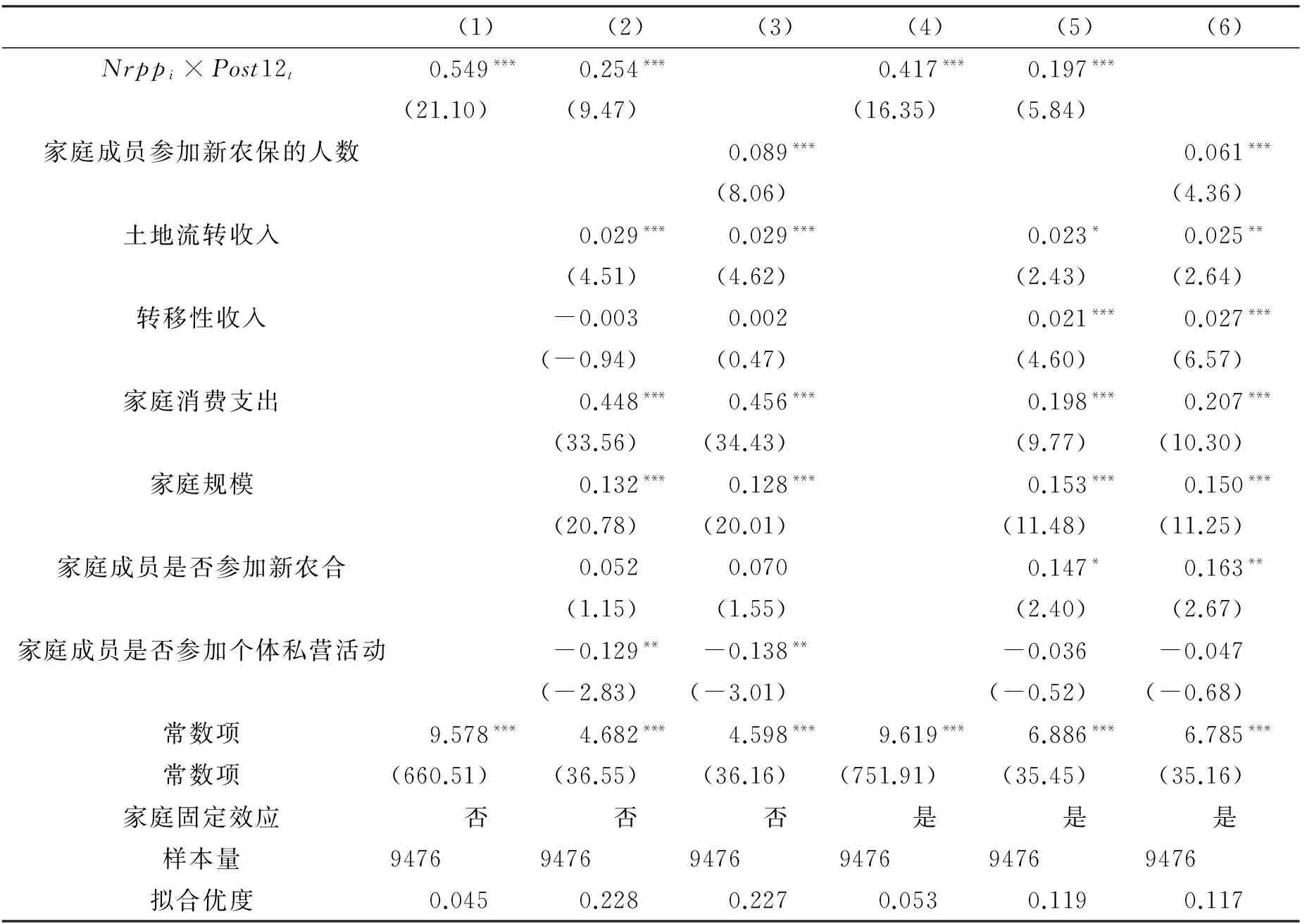

基准回归结果是基于计量模型(1)得到的,如下表2所示。本部分以家庭纯收入作为被解释变量,采用倍差法的基准计量结果如表中第(1)(2)(4)(5)列所示。为了多个角度观察参加新农保的影响,第(3)(6)列考察了家庭成员参加新农保的人数这一替代解释变量。其中第(1)至(3)列是根据OLS方法做出的估计结果,第(4)至(6)列是根据固定效应(FE)方法的估计结果。从回归结果来看,是否参加新农保与参保时间的交互项(Nrppi×Post12t)以及参加新农保的人数都是显著为正值,而且都是0.001水平上显著。这说明参加新农保显著提高了中国农村家庭的收入水平。从第(4)列可以看出,在不控制其他变量的情况下,参加新农保的处理组会给农村家庭收入增加幅度高达41.7%。从第(2)(5)列可以看出,在控制了土地流转收入、转移性收入、家庭规模、家庭成员是否参加个体私营活动及是否参加新农合等家庭特征的变量后,参加新农保依然带来家庭纯收入的显著增加,分别是25.4%和19.7%。而将主要解释变量换成参保的人数后,发现其系数仍是在0.001水平上显著。结果表明,参保人数每增加一人,家庭纯收入增加8.9%和6.1%,如第(3)(6)列所示。

可能的解释之一是,新农保制度直接增加了参保家庭特别是高龄农民家庭的收入。因为根据新农保的制度设计,当新农保政策实施的时点上,年龄已经超过60周岁并且没有享受过城镇职工基本养老保险待遇的农村户籍居民,不用缴费也可以按月领取全部的基础养老金。解释之二是,新农保制度2012年全面覆盖之后开始发挥对家庭养老的替代效果。新农保降低了农民的养老风险,弱化了土地的养老保障功能,从而将其与生产功能进行剥离,实现农村土地真正向生产资料的过渡,提高了农民流转土地的意愿,有效促进了土地的流转,增加了农民收入[19]。养老保险待遇有较强的收入效应,降低了农业劳动供给[24],促进了农村劳动力向城市的转移,通过务工等途径更快提高边际收入,增加了家庭收入。从表2也可以看出,控制变量的结果均符合理论预期。比如家庭规模越大,劳动力成员人数越多,家庭收入就越多。家庭消费支出、土地流转收入与家庭收入有较强的正相关性,因此变量的系数都显著为正。

(二)稳健性检验

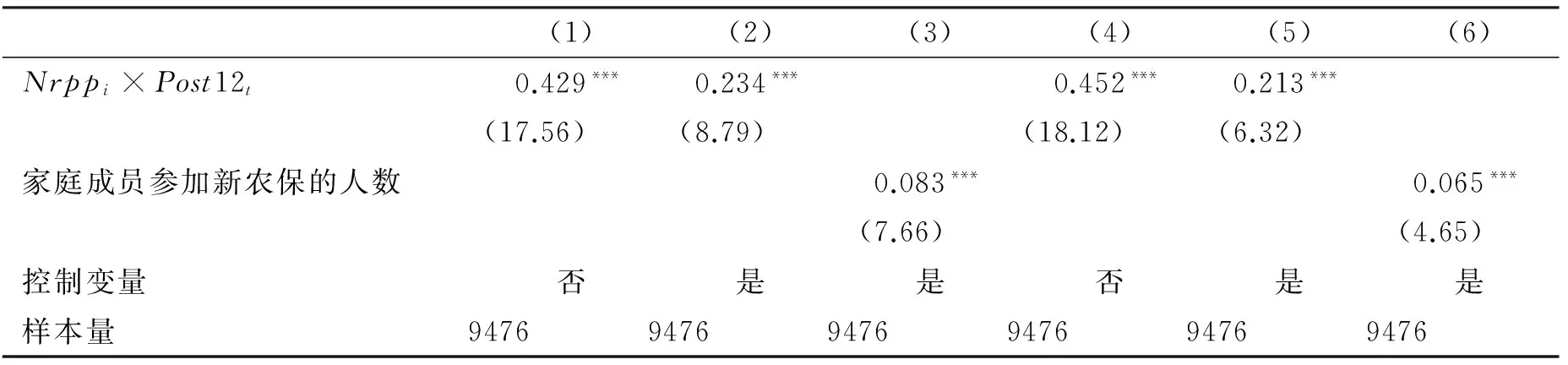

为了对上述结论的稳健性进行检验,本文将被解释变量替换为家庭人均收入,回归结果如表3所示。

表2 家庭纯收入的倍差法回归结果

注:***、**、*分别代表在0.001、0.01和0.05水平上是显著的,下同。括号内数值为t统计量;拟合优度为调整后的R2,其中固定效应模型汇报的是组内R2。本文实证分析软件为Stata 13。

表3 稳健性检验1

注:为便于与表2进行比较,(1)(2)(3)列为ols回归结果,(4)(5)(6)列为FE回归结果;本表所有未列的控制变量均与表2相同。

从上表可以看出,倍差分交互项及参保人数变量的系数仍是正值,且在0.001水平上是显著的,系数的大小也与表2近似,这说明新农保对家庭收入有较显著促进效应的结论是稳健的。

将控制变量中是否参加新农合替换为家庭成员参加新农合的人数,家庭消费支出1替换为家庭消费支出2(包括食品支出、衣着支出等在内的消费性支出),土地流转收入替换为家庭是否有土地流转,得到的结果如表4所示,仍然可以得到回归结果是稳健的结论。

表4 稳健性检验2

注:(1)(2)列为ols回归结果,(3)(4)列为FE回归结果。

四、新农保的异质效应分析

前文使用倍差法一定程度上解决了遗漏变量等带来的内生性问题,但DID估计识别的是政策的平均处理效应,要考察哪一个群体受到新农保政策的影响更大,就有必要对政策效果的异质性问题进行考察。而且,家庭特征的个体差异及家庭层面一些固有的不可观测因素,都会带来家庭收入的异质性。因此,接下来利用Koenker和Bassett[25]提出的分位数回归方法来分析家庭收入的异质效应。

采用家庭纯收入的分位数作为被解释变量,构建如下DID模型进行参保与非参保家庭的分位数倍差法检验:

(2)

其中,LnY_pxit为第i个样本在第t年的家庭纯收入分位数水平,x取值5、25、50、75和95,分别代表着5%、25%、50%、75%和95%的分位数。分位数越大,对应的收入水平越高。

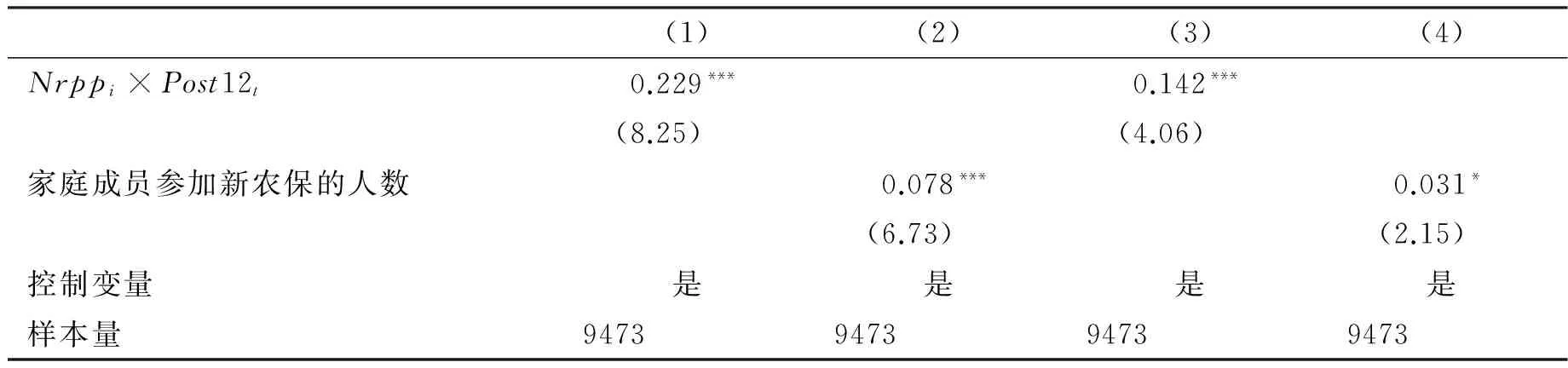

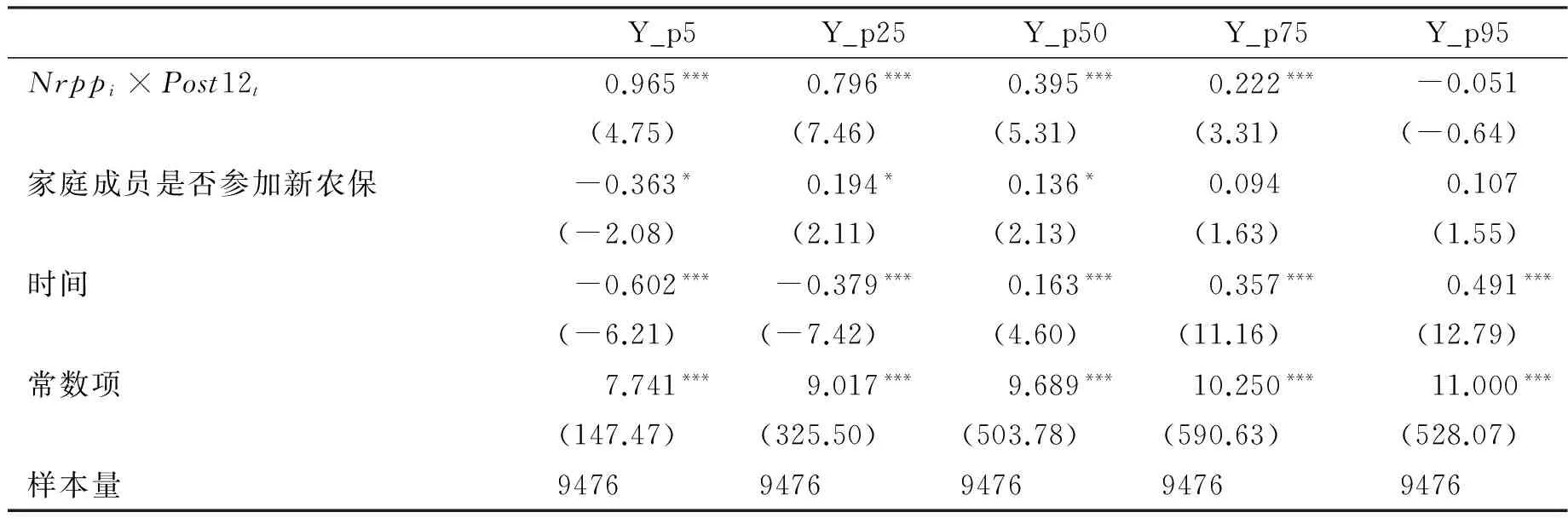

根据表5的回归结果可以看出,家庭纯收入水平越低,参加新农保带来收入水平的增幅越大。其中前5%分位数、收入水平最低的家庭,参加新农保会带来收入增加96.5个百分点。而对于后75%分位数的家庭,参加新农保带会使收入增加22.2个百分点。对于后95%分位数的家庭,参加新农保会带来收入降低5.1个百分点。不过,这个结论没有通过显著性检验。总体来看,参加新农保会使低收入家庭的收入增加幅度较大,而高收入家庭的收入增加幅度较小甚至减少。也就是说,参加新农保缩小了不同收入家庭的收入差异。这个结论通过家庭成员是否参加新农保这一解释变量的系数也能得到验证。从25%分位数到75%分位数的家庭,系数依次递减为0.194、0.136和0.094。

表5 家庭纯收入异质效应分位数回归 单位:亿元

可能的解释是,新农保给农民家庭带来收入的直接增加,对于低收入家庭边际意义更大。新农保其中一个特点就是采取个人缴费、集体补助和政府补贴三者相辅相成的筹资方式。经济条件较好的基层集体组织对参保家庭的缴费补助和政府对符合领取条件的参保家庭全额支付新农保基础养老金都直接提高了农村家庭的收入。这些收入数额虽然不大,但对于缺乏劳动力的高龄农民家庭为代表的低收入群体来讲,收入增加效果是非常明显的。根据有关数据统计,2004至2013年间,中国大陆农村居民获得的转移性收入(包括养老金收入在内),占农村户籍家庭总收入的比重,已从3.7%稳步上升到8.8%。这对农村居民人均纯收入的不断增加发挥了重要作用[26]。也就是说,新农保实行社会统筹与个人账户相结合的部分积累制模式,较好的发挥了国民收入再分配的作用。

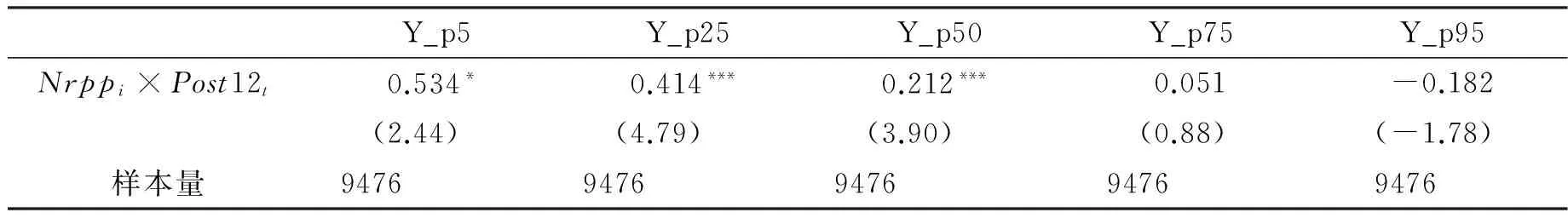

出于稳健性的考虑,把家庭纯收入换成家庭人均收入再进行分位数回归,如下表6所示。结果表明,人均收入越低的家庭,参加新农保对家庭收入的促进效应也越明显。

表6 家庭人均收入异质效应分位数回归

五、新农保对中国农村家庭收入的促进作用

本文视2012年中国新型农村社会养老保险的全覆盖为一次自然实验,基于中国家庭追踪调查(CFPS)2010和2014年的面板数据,控制家庭规模等特征变量,从家庭纯收入和家庭人均收入两个角度,使用倍差法分析了新农保政策对中国农村家庭收入的影响。结论表明,参加新农保促使处理组的农村家庭的收入水平与人均收入水平得到显著增加。用家庭成员的参保人数衡量新农保政策时,也得到收入显著增加的结论。将控制变量做了适当替换后的检验也证明了上述结论是稳健的。基于分位数倍差法的研究表明,家庭收入越低的家庭,参保对家庭收入与人均收入水平的提高越大。

基于本文的研究结论,相应的政策建议是应该加大新农保的政策宣传力度,使农村居民对其有更加全面深入的认识,对新农保的长期保障效果有更高程度的接受和信任。尽管新农保在2012年底就在全国县级行政区域做到了完全覆盖,但根据本文的研究样本和CFPS的原始数据,新农保的参与率尚未达到较高的水平。因此,应该鼓励低收入农村家庭积极加入到参保群体中来。另外,政府应该进一步加强新农保制度的完善工作,增强新农保的保障能力,提高农村家庭收入水平,从而更好的实现“精准扶贫”的政策目标。

[1]FELDSTEIN M. Social security, induced retirement, and aggregate capital accumulation [J]. Journal of Political Economy, 1974, 82(5): 905-926.

[2]GLENN H, JONATHAN S,STEPHEN P. Precautionary saving and social insurance[J]. The Journal of Political Economy, 1995, 103(2): 360-399.

[3]GALE W G. The effects of pensions on household wealth: a reevaluation of theory and evidence[J].Journal of Political Economy, 1998, 106 (4): 706-723.

[4]白重恩,吴斌珍,金烨. 中国养老保险缴费对消费和储蓄的影响[J].中国社会科学,2012(8): 68-71.

[5]刘远风. 新农保扩大内需的实证分析[J].中国人口资源与环境,2012(2):88-93.

[6]沈毅,穆怀中. 新型农村社会养老保险对农村居民消费的乘数效应研究[J].经济学家, 2013(4):32-36.

[7]岳爱,杨矗,常芳,等. 新型农村社会养老保险对家庭日常费用支出的影响[J].管理世界,2013 (8):101-108.

[8]张川川,John Giles,赵耀辉. 新型农村社会养老保险政策效果评估—收入、贫困、消费、主观福利和劳动供给[J].经济学(季刊),2014(10):203-230.

[9]COX D, JIMENEZ E. Social security and private transfers in developing countries: the case of Peru[J]. World Bank Economics Reviews, 1992(6):155-169.

[10]JENSEN R T. Do private transfers‘displace’the benefits of public transfers? evidence from South Africa[J].Journal of Public Economics,2003,88(12): 89-112.

[11]JUAREZ L. Crowding out of private support to the elderly: evidence from a demogrant in Mexico[J].Journal of Public Economics,2009, 93(3): 454-463.

[12]FAN E. Who benefits from public old age pensions? evidence from a targeted program[J].Economic Development and Cultural Change,2010,58(2): 297-322.

[13]陈华帅,曾毅. 新农保使谁受益[J].经济研究,2013(8):55-67.

[14]程令国,张晔,刘志彪. “新农保”改变了中国农村居民的养老模式吗?[J].经济研究,2013(8):42-54.

[15]张川川,陈斌开.“社会养老”能否替代“家庭养老”—来自中国新型农村社会养老保险的证据[J].经济研究,2014(11):102-115.

[16]宁满秀. 谁从“家庭捆绑”式的新型农村社会养老保险制度中获益?—来自CHARLS数据的经验分析[J].中国农村经济,2015(7):31-45.

[17]封铁英, 熊建铭.新型农村社会养老保险政策评估[J].公共管理学报,2012(1):33-43.

[18]赵光,李放.养老保险对土地流转促进作用的实证分析[J].中国人口·资源与环境, 2014(9): 118-128.

[19]聂建亮,钟涨宝. 保障功能替代与农民对农地转出的响应[J].中国人口·资源与环境,2015 (1): 103- 111.

[20]陈林,伍海军. 国内双重差分法的研究现状与潜在问题[J].数量经济技术经济研究,2015(7):133-148.

[21]HOYNES H, PAGE M, STEVENS A. Can targeted transfers improve birth outcomes? evidence from the introduction of the WIC programs[J]. Journal of Public Economics, 2011, 95(7): 813-827.

[22]ANGRIST J D, PISCHKE J. Mostly harmless econometrics: an empiricist’s companion[M]. Princeton University press, 2008.

[23]XIE Y. The user’s guide of the China family panel studies, Beijing: institute of social science survey[D]. Peking University, 2012.

[24]程杰. 养老保障的劳动供给效应[J].经济研究,2014(10):60-73.

[25]KOENKER R , BASSETT G. Regression Quantiles[J]. Econometrica, 1978,46(1):33-50.

[26]张红宇. 新常态下的农民收入问题[J].农业经济问题,2015(5):4-11.

StimulationEffectsofChina’sNewRuralPensionProgramonIncomesofRuralHouseholds

QIN Chang-cai

(SchoolofEconomiesandBusiness,YantaiUniversity,Yantai264005,China)

This paper investigates the impacts of China’s New Rural Pension Program (NRPP) on the income level of Chinese rural households using micro-survey data. The study finds that the participation of NRPP results in a significant increase in net income and per capita income of the rural family. Considering policy’s heterogeneity, the conclusions further find out that the lower net income or per capita income of the rural family, the greater impact of NRPP on rural family income; NRPP narrows the gap of income among different rural families.

New Rural Pension Program; rural households; net income; per capita income; heterogeneity

2017-05-10DOI:10.7671/j.issn.1672-0202.2017.05.004

山东省社会科学规划青年基金项目(13DJJJ22)

秦昌才(1980—),男,山东沂水人,烟台大学经济管理学院副教授,主要研究方向为数量经济、宏观经济。E-mail:qinchangcai@126.com

F323.89

: A

:1672-0202(2017)05-0041-08