论浙东地区非遗濒危剧种生态中的“一树两花”现象

徐雯怡

非物质文化遗产(简称“非遗”),指的是各族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式(如民俗活动、表演艺术、传统知识和技能,以及与之相关的器具、实物、手工制品等)和文化空间。[1]从2004年8月加入《保护非物质文化遗产公约》到2011年正式颁布《中华人民共和国非物质文化遗产法》,我国逐渐形成了较为完善的法律体系,可谓走过了非遗保护体制的创立期。自此之后,正式步入实践阶段。

得益于这样一个体制和环境,从2005年到如今,濒危剧种似乎有了第二春的趋势:一些被边缘化的剧种再次得到一定的关注与扶持;解散的剧团也纷纷重新成立;早已流散四方的艺人再次回到久别的舞台;众多传统剧目得以恢复排演,大量珍贵的资料得到及时抢救……然而,这些已经被“保存”下来的非遗剧种该如何继续发展,成了有关机构、各大院团的新难题。头顶非遗申请数量“四连冠”光环的浙江省似乎在这个问题上承载着更重大的责任。根据浙江省文化厅非遗处提供的资料统计,浙江省非遗剧种共40个。其中,没有剧团只有传承人的剧种有14个;剧团以“一树两花”模式存在的剧种有9个;仅存一个民营剧团的剧种有3个。[2]也就是说,仅有一半不到的剧团暂时能够处于独立发展的状态。同时,复杂多样的剧种发展模式又给决策者的管理增加了难度,这在浙东地区尤为典型。

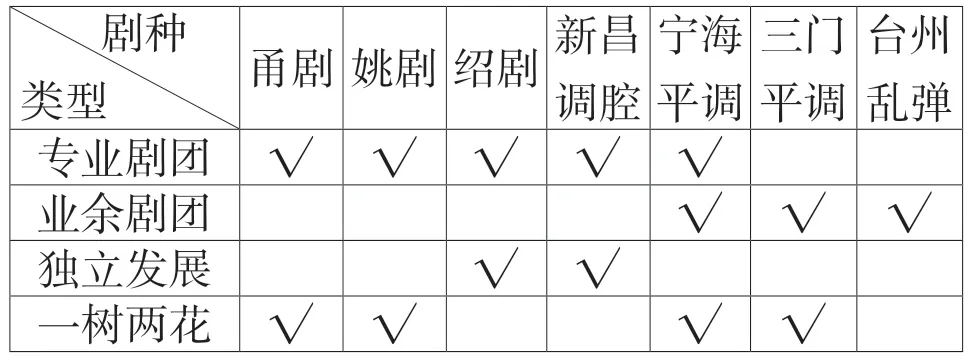

浙东(主要包括甬、绍、台三个地区)在戏曲史上一直是剧种的高产区。明时“四大声腔”之一的余姚腔、如今有“第二大剧种”之誉的越剧都出自此地,更别说当地的各色滩簧小调、乱弹杂戏。据统计,浙东地区现存非遗剧种共9个,除去拥有广阔市场的越剧和没有剧团的诸暨西路乱弹,面临着剧团发展困境的共有7个剧种。(见表1)

表1 浙东地区非遗濒危剧种(有剧团)发展类型

如表所示,由于不同的发展现状,7个剧种的发展模式也不完全相同。一部分剧团考虑到本剧种缺少资源占有机会、观众基础、专业演员、优质生源等情况,而选择将两个或两个以上剧种并在一个团内寻求双赢,即“一套班子,两块牌子”,从而走上了一条名为“一树两花”的剧团发展道路。这在浙东地区普遍表现为濒危剧种剧团与相对而言市场广阔、生命力旺盛的越剧团绑定,以谋求生存与发展。另有一些剧团却不愿意这般抱团取暖。对他们而言,在“一树两花”带来发展福利的同时,也使濒危剧种面临更大的威胁。因为从剧团经营的角度来看,这种模式的确扩大了所谓的“市场”,但与此同时调腔(或是其他濒危剧种)的生存空间便被压榨了。因此,即使路途艰险,这些剧团也还是“忍痛割爱”,抛弃“一树两花”,选择独立发展。但是,他们的“傲骨”似乎并没有为他们的“生存”赢得更大的空间,无论从演出价位还是演出年场次来看,剧团独立仅能使剧种勉强“活下来”。

那么,“一树两花”现象的出现对濒危剧种而言是救命稻草还是死亡预警?濒危剧种应该努力迎合市场还是乖乖地去当博物馆艺术?这些提问最终指向了濒危剧种正在面临的最大难题:我们该如何发展?

一、濒危剧种的生存与传承

(一)妨碍剧种完整保存的几种因素

面对濒危剧种的生存与传承,不管理论上是鼓吹“情怀”还是宣扬“理性”。在实践中,我们仅需回答一个问题:完整地保存(或封存)一个剧种,真的可能吗?在调查中,笔者发现实践中完整封存一个剧种的可能性几乎为零,这源于三类比较典型的“干扰”因素。

第一是演员的因素。在歌唱艺术的传承中,由于从艺人员的知识水平有限,普遍存在口传现象,而口口相传往往伴随着很大的随意性或创造性。这就导致了剧种不能完整而准确地保存。

第二是剧种本身的因素。有些剧种尚不成熟,如姚剧、甬剧等滩簧类剧种,它们的前身是说唱艺术,作为戏曲的生命还很短,总体来说还较幼稚,还需要广泛地吸收其他艺术形式的养分来获得自身的成长。

第三是新戏创作的因素。首先,为了刺激剧团发展与创新,一些市、省乃至国家级别的比赛都倡导、鼓励编排一些新创剧目,从而导致传统戏的演出机会相对减少。而濒危剧种要“创新”,首先要面对的就是当下新编戏市场由于缺乏本剧种专业创作人员而普遍呈现的“泛剧种化”现象。京剧、越剧等大剧种尚不能清醒地走出新编戏的“迷雾森林”,选择和大剧种一起蹚新编戏这趟“浑水”,无疑是对濒危剧种原本就不乐观的境况雪上加霜。

其次,虽然一些濒危剧种凭借着自己传统而具有特色的折子戏在杭州、上海等发达城市占得一席之地,但它们的市场终究是在农村。农村戏台对于戏曲的审美要求,使它们不得不放弃古旧,转而对LED屏、热闹的音乐开始热烈追求。新昌县调腔剧团的田敏副团长说,其实剧团里的折子戏也有二三十本,但要把这些折子戏推向市场去演出的话是没人看的。因此一定要对原来的音乐、舞美等做一些改革。

综上所述,要完整地保存一个剧种是不可能的。但若是退而求其次,实践中还存在不完整保存剧种的可能性。我们将这种不完整的保存定义为保持剧种“昔在,今在,以后也在”的状态。同时把保存的具体途径分为狭义保存法和广义保存法。

(二)狭义保存法与广义保存法

狭义保存法的对象是一些不曾有过严重传承断层的剧团,其目的在于尽可能地做到剧种的完整保存,以余姚市姚剧团和新昌县调腔剧团为例。对于它们这些未断层的剧种而言,现实是令人颇有几分无奈的。因为它们的濒危往往不是剧种本身的缺失所致。从两个剧团的发展情况表(表2、表3)便可以很清楚地说明问题。

表2 余姚市姚剧团发展情况表

表3 新昌县调腔剧团发展情况表

如姚剧团和调腔剧团这样的未断层剧种剧团都有一份漂亮而纯粹的发展史,它们几乎不曾向别的剧种屈服或者借力过,像姚剧团甚至还有一定的忠实观众。在采访中,姚剧团的寿建立团长表示,越剧只是在地域受众上占优势,但强龙压不过地头蛇,姚剧在本地依然很受欢迎。

①他们之所以被冠以“濒危”,第一是由于其唱念的方言性太强,局限了受众范围;第二是这些剧团在当地也称得上是“麻雀虽小五脏俱全”,但招生的相对困难和演出的相对缺乏还是使他们存在独立生存的困境。当然,这样的剧团能生存下来,本身就是一件值得欣喜的好事。而且,从这一代的生存与下一代的传承上看,这些未断层的濒危剧种剧团相较于已经出现断层的濒危剧种剧团还是存在一定优势的。

在传承问题上,首先,剧团没有断层就意味着带在人身上的表演艺术没有失去,演员的学习是可以通过活人,而不是录像来进行的。而通过活人学习的最大好处在于表演时动作能得到规范。其次,这一代的骨干演员们都是本剧种出身,从小就对剧种怀有很深的感情,并且在从艺过程中向老前辈学习,积累了不少传统戏剧目。另外,虽然生源一如既往地不多,但他们可以保持在一定年数内招收一届学生作为储备军。而且由于本剧种演员没有断层,他们的师资能够得到保障。从上一代得到师承经验的本剧种演员可以帮助下一代做到更好的传承。

总的来说,只要对这样的剧团维持恰当的经济补助,并能利用编制

②工资等优惠条件留住辛辛苦苦培养出来的演员,剧种想要延续“昔在,今在,以后也在”的状态不是难事,甚至有可能在逆萧条之大势中有所生长。

而对于另一些濒危剧种而言,要保持“昔在,今在,以后也在”的状态却不是一件容易的事。这些濒危剧种在接受非遗抢救时已经没有专业的国有剧团存在了,并且在“文革”中,它们被摧毁了大量的珍贵资料,丧失了大量的老艺人。它们就如同一出残本,要说这些剧种没有了,却依然还存在;要是说它们还存在,却已残破不全了。宁海平调就是这样一个典型的例子。

表4 宁海县平调(越)剧团发展情况表

从表4可以看出,宁海平调的发展之路充满着坎坷与艰辛:它经历过与越剧团的合并,改组过文宣队,甚至有长达十七年的时间是消失在县越剧团的光芒底下的。都说剧团是一个凝聚着人心的团体,但在人心涣散、剧团断层的绝境之下,濒危剧种是否还有柳暗花明的可能性呢?换言之,“残破”的他们应该如何保持“昔在,今在,以后也在”的状态呢?

二、“一树两花”

(一)“一树两花”现象的产生

1994年,民营性质的三门县青年越剧团因为收容了一批平调艺训班的学员而决定兼演三门平调,并注册了“三门县海棠平调”为剧团的新名称。在演出中观众反响不错,几乎每到一处基本都要加演平调,于是剧团保留了这种特殊的组团模式。

1998年,余姚市为了缓解越剧团和姚剧团在争取经费、剧场使用等方面的矛盾,市政府决定针对余姚市文化界进行一场“场团合并”,将越剧团、姚剧团和剧场合而为一,以便管理。

2002年,为了拯救濒临消逝的宁海平调,宁海县政府主动扮演“红娘”,为县小百花越剧团和宁海平调牵线搭桥,形成了“一套班子,两块牌子”的发展模式。

虽然出发点迥异,但它们都有一个共同的名字:“一树两花”。这是特指出于经济或文化管理上的某种原因而将两个剧种的剧团进行合并的现象,也衍指通过合并后的剧团发展模式。由于这种发展模式能够有效克服濒危剧种在发展时的“人力缺乏”等问题,所以颇受各大剧团的青睐。近几年来,随着非遗申报范围的扩大,浙江地区选择“一树两花”模式来实现发展的剧团越来越多。有趣的是,这种发展模式的威力颇为因“团”而异。这种因“团”而异,异在剧种的完整程度,即判断该剧种是否能够使用狭义保存法进行保存。

(二)狭义保存法下的“一树两花”

对于一些相对完整,并能使用狭义保存法进行保存的剧团而言,“一树两花”只能算得上是一种经营模式。它担负更多的是整合有效资源,防止不必要浪费的功能。下面是余姚市姚剧团所属的余姚市艺术剧院的结构图。

图1 余姚市艺术剧院结构(第一级)图

从结构图中,我们可以清楚发现:越剧团与姚剧团只是分属于余姚市艺术剧院下面的两个工作单位,他们在艺术上的交集并不大。两剧团之所以会进行合并,仅仅是考虑到资源共享、人戏齐用等相关因素。因此,“一树两花”的模式虽然给他们带来了资源上的高效利用,解决了姚剧团作为一个濒危剧团的生存困境,但对于姚剧本身的发展而言,狭义保存法下的“一树两花”却没有起到什么作用。从剧种生存的角度看,越剧团与姚剧团都有各自的当家花旦、小生,只是龙套会共用,但这也影响不了剧种质量。由于两剧团都存在各自的运营体系,他们一起出去演出的机会也十分少,可以说两剧团是相对独立的。而从剧种传承的角度看,余姚市姚剧团还在绍兴小百花艺校开设过姚剧班(三年前已毕业)。据介绍,这个班除了武功是由绍剧团武生教授之外,其他如唱腔等课程都由各自行当的老师教授,而这些老师都是姚剧团的在职演员。

由于狭义保存法下的“一树两花”模式所涉及的人员数量过于庞大,一般的民营剧团是无法负荷的,所以目前为止,仅有宁波市甬剧团、余姚市姚剧团等国有剧团使用此法。

(三)广义保存法下的“一树两花”

对于一些不能用狭义保存法进行保存的剧种而言,“一树两花”不但在剧团经营的问题上有影响力,甚至成了“操控”剧种发展方向的关键所在。

国有宁海县平调剧团和民营三门县海棠平调剧团,虽然在剧团性质、演员质量、剧团设备等资源上存在很大差异。但他们“一树两花”的发展模式却是相同的。从剧团生存的角度看,由于平调的市场十分萧条,因此剧团需要依靠像越剧这样观众喜欢的大剧种,用“越剧为主,平调搭车”的方法来缓解演出压力。据调查,除三门县海棠平调剧团于2015年排演的大戏《戚家军传奇》有演出记录之外,其他剧团基本是将平调作为小戏加演的。据统计,平调的演出率一般控制在年演出率的30%。虽然“越剧为主,平调搭车”的主角并不是平调,但起码也使得原本消沉、几欲灭亡的平调剧团有了重整旗鼓、焕发活力的机会。

同时,“一树两花”也对濒危剧种的生存与传承带来了一些意想不到的影响。首先,为了延续濒危剧种的生命,宁海县平调剧团要求原本在县小百花越剧团里唱惯了越剧的演员们重新学习平调,甚至还要求学习宁海平调的特色“耍牙”,以成为真正的传承人。无独有偶,为了能够有足够的演员演出平调,三门县海棠平调剧团等民营剧团也纷纷开始教授刚从越剧艺校中招来的毕业学生演唱平调。

这群“半路出家”的演员使濒危剧种的演绎产生了某种“变化”。面对“变化”,人们的态度各有不同。以平调为例,“平调变得不像了”,成了一些人口中的嗟叹。但还有一些人对平调的这种变化满怀有信心。像三门县海棠剧团的杨成将团长就认为,越剧才子佳人戏的套路和固定的唱腔容易使观众产生审美疲劳,观众也需要看一些非遗类的濒危剧种“换换口味”。何况现在的平调大多由越剧演员来演唱,这使平调在无形中拉近了与观众的距离,观众“搭着越剧就懂平调了”。更有一些对平调的变化表示应顺其自然,如宁海县平调剧团的陈涛,就认为演员状态变了以后,作曲状态自然而然就要改变;同样,观众审美变了,作曲审美也要改变。其次,从剧种的传承方面看,这种由断层导致的自我发挥式的“变化”有延续到下一代的趋势。如宁海县平调剧团就在2013年招收了15名平调学员委托绍兴小百花艺术学校培养。然而,据平调班的学员透露,他们在绍兴小百花艺校共求学三年,其中前两年全程由越剧老师教授,平调班的学员在入学的第二年甚至要求呈现越剧折子戏。到了第三年再由宁海县平调剧团夏团长亲自教授唱腔(小生、花旦一起教),而其他课程依旧是由绍兴小百花艺校的越剧老师教授。这一代原生演员的缺乏,导致了平调下一代的教学乏力。以至于要借大剧种越剧之力繁衍生息。但对于这群在学平调的艺校学生而言,平调、越剧共学这种教学方式无可厚非,甚至还带有着一点促进平调发展的曙光。他们认为“平调应该有所创新”“和越剧结合在一起会更好”。

宁海县平调剧团作为国有剧团,国家赋予了他们培养下一代的责任和能力。但向来自主经营、以商业收入为主要经济来源的三门县海棠平调剧团却没这么好的运气。他们一直为传承问题挂心。一方面,由于民营剧团的演员流动性很强,平调新戏的主要演员一旦流失,会导致新戏没法上演,这也意味着民营剧团要花费更多的精力去培养新的演员来替代。因此,很多民营剧团为了避免做“冤大头”而不愿意尝试创作平调新戏或大戏。另一方面,民营剧团一般只有在6月份休息,其他时间都要忙碌奔走于各个乡镇之间,紧张的时间也给他们的艺术传承带来很大的困难。

但国有剧团也有着自己的困难与迷茫。考虑到宁海平调缺乏剧团和传承人,宁海县政府于2002年决定通过“一树两花”的发展模式把小百花越剧团的人力变相“过继”给平调剧团。而作为国有剧团的宁海县平调剧团的问题就出在这“过继”二字上。越剧团在被“过继”的过程中似乎颇为不甘愿,而他们不甘愿的后果就是“挂羊头卖狗肉”。

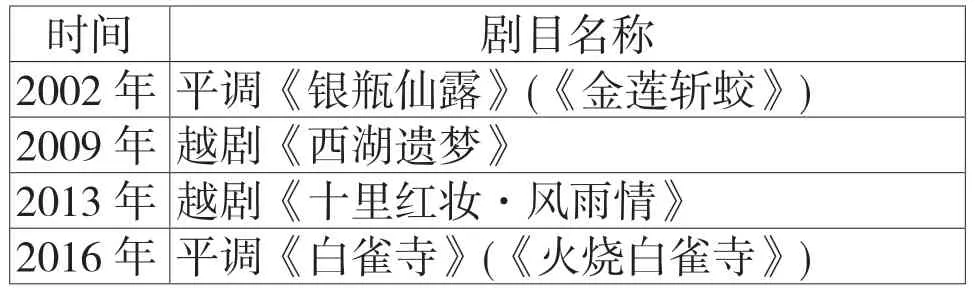

表6 宁海县平调(越)剧团新编大戏列表

从宁海县平调(越)剧团的新编大戏列表中,我们可以很明显看出剧团在平调和越剧的精力花费上有所偏倚。从表6中可知,宁海县平调(越)剧团从2002年正式挂牌以来,共排演过四部新戏,其中,平调《银瓶仙露》和《白雀寺》都是由传统老戏复排的,但越剧《西湖遗梦》与《十里红妆·风雨情》从编剧、导演到作曲、舞美都是原创。据悉,在排新戏间隔期内,剧团还复排着《五女拜寿》《天要下雨,娘要嫁人》《劈山救母》《双枪陆文龙》《吕布与貂蝉》等越剧老戏。做这样的决策,领导也有自己的苦衷。由于编制名额紧缺,宁海县平调剧团面临着僧多粥少的窘境,为了能给占半壁江山的“临时工”们发工资,剧团就不得不去演出创作能给剧团盈利的越剧。又由于两个团其实只有一批演员,要排越剧就意味着占有了这些已经被“过继”为平调的演员们保护传承、排演平调的时间。因此,平调剧团的生存与发展陷入了两难的境地。

三、濒危剧种的前途与戏曲的发展

(一)从生物的传承法则说起生物界对待育种传承一般有两种方法,一种叫作纯种繁育,另一种叫作杂交改良。

纯种繁育一法对选种非常看重,在繁育过程中,配种者需要选取符合本品种特征的动植物作为对象,并且将其放置在遗传性稳定的群体中。由于纯种繁育对于物种个体的要求非常之高,在无法达到其要求时,配种者会退而求其次,选择杂交改良一法给物种进行传承。

对于生物界而言,杂交是传承的最后底线。但杂交又有纯种繁育所没有的优势,这一点在物种濒临退化的时候尤为明显,因此,在家畜、庄稼的繁育过程中,科学家常用取长补短的办法将相近又不完全相同的物种进行杂交培育,得到保留了若干遗传基因,又比原物种更有生命力的衍生品种。

反观戏曲的发展道路,“杂交”其实也扮演着重要的角色,它们往往反“客”为“主”,不仅是戏曲传承的最后底线,而且成了戏曲传承的必由之路。纵观近代以来戏曲史上的“两下锅”现象,也足以说明这一剧种传承方法的普遍性与有效性。

(二)戏曲史上的“两下锅”现象

“两(三、五)下锅”这个概念应定义为:“两个或多个剧种(声腔)合在同一出戏中演唱。从声腔的角度上看,‘两下锅’并非自身的变异,而是多个声腔在保持各自独立情况下的相间运用。”[3]

“两下锅”现象,确切地说,只能称得上是戏曲剧种发生改变的一个过程。当然,“两下锅”现象也并非一定能产生新剧种。在历史上,“两下锅”现象可能造成三种结果。

第一种结果是两两合流成为新剧种。例如京剧。众所周知,京剧的形成源于徽、汉合流,而当时的徽班并非一个专一剧种的戏班,仅仅是一个地方性的班社,剧团中的声腔剧种可谓是包罗万象的。因此,京剧可以算得上是“两下锅”现象的产物。

同时,这种因为“两下锅”而形成的剧种,容易在自身的发展过程中(即半成熟状态)习惯性地“包容”其他剧种,反复出现“两下锅”现象,直至剧种的完全成熟。这就导致了第二种结果的产生,如京、梆“两下锅”。河北梆子与京剧同辉于19世纪70年代到20世纪20年代,这给京、梆“两下锅”现象的形成提供了契机。此现象造成了两个结果:第一个结果是形成广泛的剧目交流,例如《买胭脂》《翠屏山》《乌龙院》等都是经由相互借鉴、交流而形成的;第二个结果是表演上的交流,导致了后来的“二黄”见得到唱梆子腔的。虽然两个剧种在“两下锅”过程中均有收益,但却没有形成新的剧种,这使“两下锅”现象所产生的结果又多了一种可能性。

最后一种结果是大剧种的地方化。可以举昆曲的地方化为例。清中叶取缔家班后,昆剧为了生存便走上了与皮黄、梆子等声腔一起搭班的道路。受花部影响,昆剧风格渐渐趋于大众化和世俗化。形成彼此间风格差异很大的北昆、湘昆、甬昆、金华昆等地方昆剧。

值得一提的是,这种“两下锅”现象常见于新中国成立之前。到了20世纪50年代,随着原本飘零在江湖的剧团班社被国家收编、改制,进入了被保护的“春天”后,“两下锅”现象便淡出了戏曲的江湖。

(三)剧种分类传承法

综上所述,可见如今戏曲保护与发展中最重要的问题是没有做到良好的分类,只意识到“要像四川保护大熊猫一样,让保留下来的剧种成为地方特色”却忽略了剧种保护与生物保护根本理念上的不同,或是强调“推动传统戏剧演出更好地走向市场”,却不知戏曲的市场从20世纪50年代之后便态势危急,这样贸贸然走市场无异于带着一部分缺乏活力的已被抢救的剧种“集体自杀”……这些结果最终导致了不同情况的剧种被笼统地混为一谈,影响了一些剧种的最佳抢救时间。

如何对濒危剧种进行合理的分类呢?

首先,对于那些具有完整剧种特征,并且没有明显断层的濒危剧种而言,我们可以进行大熊猫式的保护,也即使用狭义保存法。如果有些相对完整的剧种实在没有活力,我们甚至可以将其进行“标本式”的保护,将剧种的生命留止在可观赏的价值上。但这是特殊情况,一般来说,剧种的生命毕竟在于演出。因此,笔者认为现在浙江省文化厅所鼓励的“送戏下乡”政策是十分合理的。“送戏下乡”归根到底就是政府掏钱请群众看戏,由于买单者是政府,所以演出剧种的强制性更大一些,可以适当加大濒危剧种的参与比重,缩小越剧等大剧种的演出比重。此法的益处在于,使得濒危剧种涉身于市场却不涉身于商业危境。

其次,对于那些以“残骸”的形式出现在人们面前的濒危剧种而言,我们应注意两点。第一点是摆正一个观念:越是濒危就越要“原汁原味”保护的想法是错误的。“新陈代谢”向来是活体生命的必经流程。旧的剧种老去,新的剧种崛起,从南戏产生以来,戏曲就一直在这种“新陈代谢”的规律中更替着走向欣欣向荣。但经历了20世纪50年代这场国家级的保护行动之后,戏曲的自然发展受到了一定意义上的“破坏”——演员们被滋养的惰性自不必讲,严重之处在于,剧种的惰性也日益增长。笔者一直认为,如今戏曲濒临危机的原因,并不是在于旧的剧种被淘汰,而在于新的剧种没办法及时产生。这对于那些仅剩“残骸”的剧种至关重要。因为这些剧种的当务之急甚至还不是演出,而是填充残缺的自身。如果按照惯例对他们进行大熊猫式的保护,一旦剧种被滋养的惰性腐蚀完了他们仅剩的躯壳,我们如今的“关怀备至”就会变得毫无意义。所以,那些不能够采用狭义保存法保存的剧种,比完整的剧种更有寻找“正道”的需要。也由于“残骸”剧种本身的“鸡肋”性,我们更有胆量也更有可能在它们身上做文章,迂回式地探索使剧种回归到自然的规律。

第二点在于提出一个问题:我们是否该使用“一树两花”的方式?

在笔者看来,“一树两花”现象的产生与流行不仅不是一件坏事,还是一件有利于剧种发展的好事。它有点像是“两下锅”的复出,尽管这两者的形成原因和目的有些不同:“两下锅”是两剧种自然选择的结果,而“一树两花”多少带有一些“联姻”的味道。但此一时彼一时,今时今日,当“国有”这个概念破坏了传统的自然生长模式之后,“一树两花”未尝不能是一条发展之路。

因此,我们应该支持“一树两花”模式,并根据其实际操作中产生的问题与弊端进弥补。首先,要大力支持民营剧团使用“一树两花”模式来保存濒危剧种的老戏。其次,要帮助濒危剧种在艺校多设立培训班。对于断层的剧种,我们或许可以在原班级的基础上,再招收有越剧基础但自愿改剧种的越剧班、京剧班等大剧种的学员,以此扩大濒危剧种的演员基数。第三,对于国有的濒危剧种剧团而言,我们可以忽略演员所唱和原来的剧种有些差别。但由于国有剧团的专业性,我们要坚定地以濒危剧种为主的发展道路,不能出现剧团“挂羊头卖狗肉”、排新戏“本末倒置”等对两个剧种都有伤害的情况。

最后,应该充分注意的是,分类并不是楚河汉界,在相对完整的未断层剧种难以保存的时候,同样应该使用“一树两花”的办法进行抢救。最重要的一点是,我们不要惧怕改变。剧团的发展或许就应该用剧种的“不像”来推动。就如三门县海棠平调剧团团长杨成将说的:

三门话的口音各地都不一样,宁海话也不是所有地区都相同,所以平调的歌唱规则要固定下来就很困难。我们唱越剧唱惯了,把一些越剧的咬词、唱腔吸收进去也很正常。这没什么好不承认的。五十年之后,一百年之后,我们嘴巴说了都没用,东西留下来才是真的。

三门平调如此,所有的剧种亦都如此。在戏曲发展史上,剧种声腔无时无刻不经历着被改变的命运。从南北曲的形成到余姚腔、海盐腔、青阳腔等南曲单腔变体和东柳、西梆等北方弦索腔的崛起,再到枞阳腔、襄阳腔等南北复合腔种的兴盛,甚至到后来京剧、婺剧等地方剧种的繁荣,无一不体现着“变则通,不变则壅”的道理。[4]戏曲理论家们也是因为懂得这个道理,才说出“世之声腔,每三十年一变”[5]这样的话。我们现在能看见的一切,都是由不能见者支撑着的。弋阳腔里藏着南北曲的骸骨;高腔腔系里又排列组合着弋阳腔的秘密……兜兜转转数百年,我们在调腔、川剧、滇剧、婺剧等多声腔剧种中仍然能看到高腔的遗音。

“两下锅”现象只是无数变化中被人们记录在册的小小一笔,它是戏曲变化大潮的缩影,它不仅照到了后面的影子,也照到了戏曲发展前面的路。20世纪50年代对戏曲的收编已经导致了戏曲传统生态的改变。因此,要让戏曲走几百年前的老路,一下子回归到自然的田野里,自然地进行新陈代谢就显得不合时宜了。但“往者不可谏,来者犹可追”,我们仍然可以在国家管理的状态下通过相对安全的方法来重置戏曲的新陈代谢。

声腔是一粒种子,种子这季开出的花会在秋天败落,甚至会和下季的模样有所不同。但为什么要介意这些呢?重要的是这颗种子依旧活着。