明代诗学与杜甫性情之争

张慧玲

(浙江越秀外国语学院 中国语言文化学院,浙江 绍兴 312000)

明代诗学与杜甫性情之争

张慧玲

(浙江越秀外国语学院 中国语言文化学院,浙江 绍兴 312000)

性情说是中国传统诗学的核心范畴,也是明代诗学以人为本、以诗观人的一种批评视角。较之明人上承唐前缘情诗说、复继唐诗主情一路来看,明代诗学对杜甫性情是否在杜诗中得以全面展现,以及通过何种形式来表现,同时又能否从杜诗中窥见一般人的性情都作了更深入的论争、更透彻的辨说。因此,杜诗与性情之间关系成了明代杜诗学的一大核心议题。明人对“性情”这一概念的认识与超越,最初体现在纵贯明代诗学发展各阶段中“性情”话语研讨之广泛、阐释之透辟,几近于向所鲜见的繁盛局面,更突出表现为明人是以诗之名义来言说性情,并透过性情而反观诗品、人品。

性情说;明代诗学;杜甫;性情之争

有明一代,普遍盛行以性情论诗人、辨诗品。譬如许应元总括曰:“自有诗歌以来,垂三千年,其为变极矣,而有弗可易者三,曰:性情、体要、尔雅也。三者有缺,其得为诗乎哉?”[1]已将“性情”作为不可更易的写诗必备要素,并置于明人论诗的首要之位。任意翻阅一部明人诗话,“性情”二字皆极多见,可知明人在远追唐风中格外重视对诗歌缘情达性一面的关注。而透过声律这种“有意味的形式”[2]来把握诗歌内部格调,进而体察诗人性情,不但成了明人实现其学唐复古的一大路径,更是整个明代诗学自觉立异于“宋人宗义理而略性情,其于声律尤为末义”[3]的重要特征。

一、明代盛行诗本性情说

“诗本性情”是明代诗学中最为流行的话题之一。不论是理学家将性情演绎成囊括宇宙自然天命和人类社会属性的宽泛概念,还是诗论家一味强调诗人内心的情绪激荡才直接产生了诗,甚至晚明性灵派极端化地把诗歌完全纳入个人情性的自由抒写,明代诗学的主流、别调均似从未离开过对“性情”说的热情阐释。

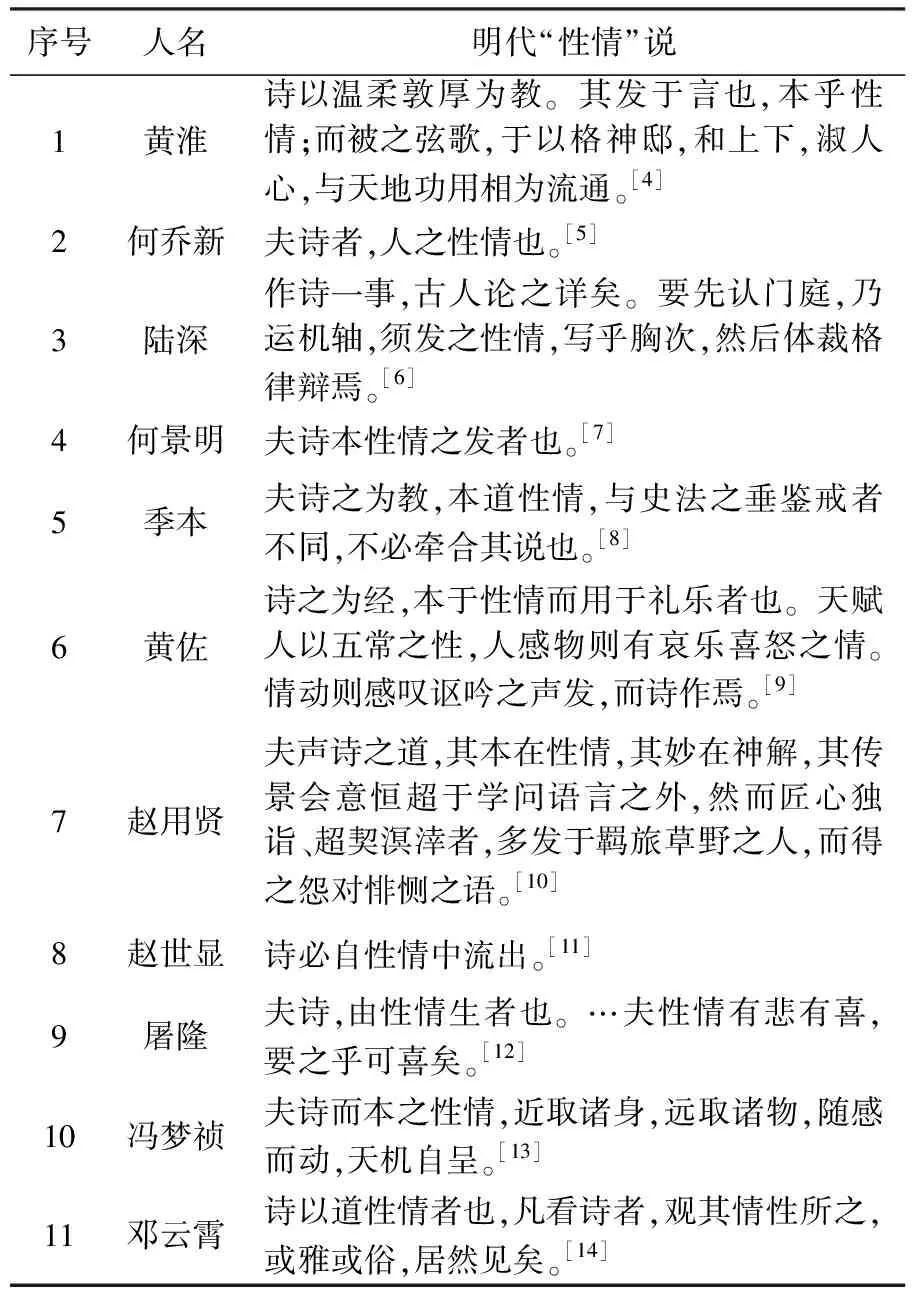

为了便于从整体上归纳明代“诗本性情”说的主要论点,同时比较个别观点之间的细微差异,笔者从明诗话中选取了十余条相对典型之论,大致按时间先后顺序胪列入表1以示:

表1 明代“性情”说代表性观点

序号人名明代“性情”说1黄淮诗以温柔敦厚为教。其发于言也,本乎性情;而被之弦歌,于以格神邸,和上下,淑人心,与天地功用相为流通。[4]2何乔新夫诗者,人之性情也。[5]3陆深作诗一事,古人论之详矣。要先认门庭,乃运机轴,须发之性情,写乎胸次,然后体裁格律辩焉。[6]4何景明夫诗本性情之发者也。[7]5季本夫诗之为教,本道性情,与史法之垂鉴戒者不同,不必牵合其说也。[8]6黄佐诗之为经,本于性情而用于礼乐者也。天赋人以五常之性,人感物则有哀乐喜怒之情。情动则感叹讴吟之声发,而诗作焉。[9]7赵用贤夫声诗之道,其本在性情,其妙在神解,其传景会意恒超于学问语言之外,然而匠心独诣、超契溟涬者,多发于羁旅草野之人,而得之怨对悱恻之语。[10]8赵世显诗必自性情中流出。[11]9屠隆夫诗,由性情生者也。…夫性情有悲有喜,要之乎可喜矣。[12]10冯梦祯夫诗而本之性情,近取诸身,远取诸物,随感而动,天机自呈。[13]11邓云霄诗以道性情者也,凡看诗者,观其情性所之,或雅或俗,居然见矣。[14]

明承宋世,以“性”与“天道”为核心的程朱理学最初建构了明人的群体人格及人生境界。然至明中叶后,以“致良知”为要义的阳明心学重构了世人的价值体系和价值观念。当主体意识不断得到弘扬,当个体情欲终于得以正视,明代文学便产生了摆脱礼教束缚而进入完全自由阶段的诉求,明代诗学也力图抵抗道学干扰而形成纯艺术的批评。故《诗法源流》谓“大抵诗者所以道性情,随所欲言,无不可者”[15]138即代表了明代性情说的要义。

同样是表达“诗本性情”的观点,永乐至洪熙年间的大学士黄淮,还深受理学思潮规约而仍以温柔敦厚作为发乎性情之诗的节制。这种既要体现诗人性情,又得顺应自然天道的性情说,即是儒家诗教一直以来追求天人合一的理想模式。从成、弘之际诗人出身的何乔新只字不提天道而惟以诗为人之性情的体现,到弘治末复古派领袖何景明指明诗是性情的自然外发,正德间黄佐将“情动”作为“诗作”的首要条件,再到万历以还屠隆、冯梦祯、顾起元、邓云霄辈,均只强调产生于诗人内心的情绪,或悲或喜、因人因物,才是促成诗歌或雅、或俗的唯一源泉。如此,朱熹所建构“性即天理”“心统性情”[16]的哲学理论即逐步被化入明以来盛行“诗本性情”说的诗学领域,甚至到晚明公安、性灵、竟陵诸派时俨然呈现出以情为体的崭新面貌。

当然,明代诗学力倡性情说,与有意鄙弃宋人为诗多缺乏性情息息相关。正嘉间人雷燮于《南谷诗话》中云:

诗才出于天分,不在读书;诗趣出于天兴,不在穷理;皆自人性情中来,虽不识字人,亦有天真,一句一咏,流出肺腑,可见自然境界。故唐人尚意兴,而理致在其中;宋人尚理致,而意兴或不足。此宋诗所以有不及唐者,元坐此也。[17]34

唐诗主性情,明人宗唐情绪浓重,不论是标举格调的复古派,还是不拘格套的性灵派,甚至强化性理的理学家,都将性情视为把握唐诗质性的不二法门,纵有方法之别亦非截然对立。胡应麟说“近体至宋,性情泯矣”[18],主理的宋诗在明人眼中远不如主情的唐诗,评价标准即在“诗本性情”。

二、明人杜诗根柢性情说

既然性情说是明代诗学的热门话题,杜诗又是明代宗唐诗学的首推典范,故明人对杜诗的艺术批评必然离不开性情主题。和宋人将杜甫塑造成忠君爱国的高大形象并以思想意识作为杜诗压倒一切的至上准则不同,明人有意打破这种意识形态化的价值定位,而独尊杜诗为兼备众体、表情达性的艺术楷模。这种杜诗根柢性情的说法,始于元末明初,兴盛于前后七子活跃的弘、正和嘉、隆年间,而消解于流派纷呈、各执己见的晚明时期。

明初,浙江诗派最早提出“诗本性情”说。历元入明的文士刘基,不啻诗艺卓绝一时,对杜诗精髓的体悟也颇为切近,其《项伯高诗序》曰:

予少时读杜少陵诗,颇怪其多忧愁怨抑之气。而说者谓其遭时之乱,而以其怨恨悲愁发为言辞,乌得而和其乐也?然而闻见异情,犹未能尽喻焉。比五六年来,兵戈迭起,民物凋耗,伤心满目。每一形言,则不自觉其凄怆愤惋,虽欲止之而不可;然后知少陵之发于性情,真不得已。而予所怪者,不异夏虫之疑冰矣。[19]

一般人认为杜甫最伟大的诗篇产生于动乱飘零之中,是因为这些诗在折射世情苦难的背后鲜活地传达出了杜甫忠爱之思的崇高可敬,这是最普遍一层的领悟。然生于元季的刘基,初以杜诗充满“忧愁怨抑之气”,所接受的传统解说仍是时乱忧愁一类外因探微。及同样身陷兵燹骚乱,直面世相满目疮痍,即恍悟杜诗乃是尽发不得已之情绪,这愁苦忧愤原为杜甫本心仁善所发,是由心生情性、情以得诗般向外发散出来的。所以说,杜诗发乎性情、关乎世教。

从江西诗派起,一直到明人大规模学唐而确立杜诗作为摹拟范本,世人往往耽溺于师法杜诗体调、声律等具体法度,却鲜有得其神髓者,应是性情使然。周叙曾称《蜀相》“气象深沉,全藉韵度,全藉性情,从容涵咏,感叹无穷。”[15]102后人即便是从诗法格调上解出杜诗用了多少笔力,也难敌杜甫“有情且赋诗”[20]1118、“即事会赋诗”[20]1564、“诗尽人间兴”[20]1474的真性情。有人说,“纵观杜甫一生,其专心于诗歌创作之呕心沥血远非同时人可比,他对待诗歌的立场也与时人颇为不同。诗歌创作既没有成为他进入仕途的手段,也不单纯是他交友娱乐的社交点缀,诗歌是他的人生需要,是其一生的严肃追求,尤其当他发现自己很难在政治上有所作为之后,他便甘当诗人,以更加积极的态度从事诗歌活动,用诗歌来表达自己对社会的关怀。”[21]的确,诗是杜甫的生命寄托,他自然是用生命情感来谱写诗史篇章。杨义将之概括为“诗史更重要的是一种心史”[22],以心明性、以心见情,诚为确论。

“末五子”之一的屠隆,一面追随格调派宗唐复古之论,一面却坚持脱口而出、援笔立就的创作方式。《明史》谓其“诗文率不经意,一挥数纸。”[23]因之,屠隆在评及唐人诗风乃至成因时就意见特别,道“襄阳萧远,故其声清和;长吉好异,故其声诡敫。青莲神情高旷,故多闳达之词;少陵志识沉雄,故多实际之语。诗本性情,写胸次捷于吹万肖于谷响,弗可循也。”[24]杜诗的“实际语”,表面看是源于广阔的社会生活,实为诗人透过观照外物而触发流露了真性情。郝敬《杜诗题辞》赞曰:“惟杜少陵在唐人中砥节固穷,忠义自许,故其为诗感慨忧时,根柢性情,非徒嘲风弄月而已也。”[20]2329诚如杨义所说“抒情主体的破裂感,使杜甫在以时事入诗之时,把叙事性强化到极致,从而导致社会忧患压倒个人抒情性。在著名的‘三吏’、‘三别’组诗中,战争把诗人抛掷到血泪原野,那里已经没有个人自赏自足的世界,而是面对着被战事的车轮压得流血呻吟的焦土,寻找着疮痍人生中的历史脉络。”[22]杜诗由性情而生,吐纳的却是超越一己悲欢的博大胸次,故师杜非徒技法可循。

晚明公安派的重要人物之一江盈科也于《雪涛诗评》中云:

诗本性情。若系真诗,则一读其诗,而其人性情,入眼便见。大都其诗潇洒者,其人必遵快;其诗庄重者,其人必敦厚;其诗飘逸者,其人必风流;其诗流丽者,其人必疏爽;其诗枯瘠者,其人必寒涩;其诗丰腴者,其人必华赡;其诗凄怨者,其人必拂郁;其诗悲壮者,其人必磊落;其诗不羁者,其人必豪宕;其诗峻洁者,其人必清修;其诗森整者,其人必谨严。……假如未老言老,不贫言贫,无病言病,此是杜子美家窃盗也。不饮一盏而言一日三百杯,不舍一文而言一挥数万钱,此是李太白家掏摸也。[15]2751

江盈科反对刻板地摹拟唐诗范本,极力主张写诗应直抒性灵、传达个人当时的真性情,使人读其诗而识其人。假若刻意师慕李杜技法而缺乏真情实感,反犹东施效颦、妍媸毕见。

尽管明人自始至终均有秉持以性情论杜诗,格调论者更是直接以格调高下作为探求杜诗有否真性情的标准,但明代毕竟纵跨了二百余年,特别是明中叶社会急剧转型,必然带来了政治、哲学、文化多方面的嬗变。因此,不同阶段明人发抒对杜甫性情的认识和理解是有区别的,他们评判杜诗的角度、立场也会因时而变、难以统一。

三、明人质疑杜诗性情说

绝大多数明人认为杜诗为源于性情之作,而杨慎为代表的少数人却依然坚持杜诗“拘于对偶”、“汨于典故”,即杜诗缺乏性情,这种观点直接影响了明人对杜诗的价值评判。

明前期理学思潮浓郁,创立白沙学派的陈献章,不但主张“论诗当论性情,论性情先论风韵,无风韵则无诗矣……性情好,风韵自好;性情不真,亦难强说”[25]203,还特别指明为诗当以自然见心性,须“受朴于天,弗凿以人;禀和于生,弗淫以习。故七情之发,发而为诗。”[25]11因而,艺术技巧上的刻意求工,反而会削弱诗人对社会人生及自然天道的关怀,更阻碍了诗人性情的流露。就此而言,唐人诗即便李杜亦有不足之处:

晋魏以降,古诗变为近体,作者莫盛于唐。然已恨其拘声律、工对偶,穷年卒岁,为江山草木、云烟鱼鸟粉饰文貌,盖亦无不于世焉。若李杜者,雄峙其间,号称大家,然语其至则未也。[25]11

倘若以“拘声律、工对偶”来指斥杜诗注重艺术技巧而损害了情感的自然表达,在某些诗中或许还能找到痕迹,而李白为诗则一向放任心性、不拘格套。只是如此不分究里地一同批驳,有失偏颇。

与陈献章师出同门的胡居仁,不独认为诗是“本乎天,根于性,发于情”“当其未发,而天地万物之理森然具于其中,而无朕兆之可见者,性也,心之体也。事物之来,惕然而感于内、沛然而形于外者,情也,心之用也”[26]33,还以之为标准来评价李、杜诗,曰:

世之谈诗者,皆宗李杜。李白之诗,清新飘逸,比古之诗温柔敦厚、庄敬和雅,可以感人善心、正人性情,用之乡人邦国以风化天下者,殆犹香花嫩蕊,人虽爱之,无补生民之日用也。杜公之诗,有爱君忧国之意,论者以为可及“变风”、“变雅”,然学未及古,拘于声律、对偶,《淇澳》《鸤鸠》《板》《荡》诸篇,工夫详密,义理精深,亦非杜公所能仿佛也。呜呼!后世王道不行,教化日衰,风气日薄,而能言之士不务养性情,明天理,乃欲专攻于诗,以此名家,犹不务培养其根,而欲枝叶之盛也,其可得乎?邵康节言删后无诗,其以此也。[26]34

胡居仁从《诗三百》创作原则出发,肯定李白诗出于性情感发,犹近古意、合乎天理,却无补于世道伦常;赞赏杜甫诗关怀现实人生,颇得风雅遗义,却不及古调自然,且以严密之声律、考究之偶对,伤害了诗之为诗所应根植于心性的“天地万物之理”。换言之,胡居仁以为杜甫之失,在于以技法的精湛取代了性情的自由发抒。

生活于正、嘉之际,以六朝文学为崇尚对象的杨慎,大约是明代诗学批评中对杜诗发出争议最多的一位。当崇唐一派纷纷称赞杜诗反映了真性情时,杨慎却从对仗、用典两方面加以坚决否定,再次将杜诗“乏性情”说抛掷于世,其《唐绝增奇序》曰:

予尝评唐人之诗,乐府本效古体,而意反近;绝句本自近体,而意实远。欲求风雅之仿佛者,莫如绝句,唐人之所偏长独至,而后人力追莫嗣者也。擅场则王江宁,骖乘则李彰明,偏美则刘中山,遗响则杜樊川。少陵虽号大家,不能兼善,一则拘乎对偶,二则汨于典故。拘则未成之律诗,而非绝体;汨则儒生之书袋,而乏性情。故观其全集,自“锦城丝管”之外,咸无几焉。近世有爱而忘其丑者,专取而效之,惑矣!”[27]

与成化时理学家胡居仁较笼统地批判杜诗缺乏性情是由于讲究声律、对偶不同,杨慎是在先确立唐人古体意近、近体意远的辨体前提下,承认唐诗诸体皆有偏长独擅而后世无可企及者,却又格外重视“诗学中实际可考的文化传统细节。”[28]再综合“备众体”和作诗传统两方面要素,以绝句为突破口来批评杜诗“不能兼善”、“而乏性情”之失。

关于杜甫绝句时被讥为律诗之截体、不够纯正的激烈论辩,林庚曾评说:“绝句就是这样自然流露而意味深长的一种诗歌形式。”[29]其纯粹性不容许过多地加工修饰,也无法容纳更多地故事叙述,所以是最见性情顿悟的一种诗体。至于“拘乎对偶”、“汨于典故”,则始于唐人重研习歌诗之声律、节奏,潜移默化中逐渐形成了格律化的写作惯性。以“诗是吾家事”[20]1477自矜的杜甫,自幼便深谙唐人写诗的各种规范,更兼“读书破万卷”[20]74,博涉世故而学养深厚,所以运用史事掌故可谓信手拈来。这种以才学为诗的做法,后来被宋人特别是江西诗派所汲取,并发挥到穷极造作的地步。清人黄生《诗麈》云:“自宋人尊老杜为诗史,于是填故实,著议论,浸入恶道,而诗人之性情遂不复见矣”[30],这是杜甫始料不及的。回归杨慎抨击杜甫写诗掉书袋而乏性情的出发点,一是直接劝诫时人学杜不可诗体不辨、瑕瑜不明,二是间接斥责宋人沿袭杜诗学问化的路子,终致宋诗强作老成,远不及唐诗浑然天成。

和杨慎同时代的雷燮,亦有《南谷诗话》云:“盖佳句自性情中流出,亦不必劳心思、惫精神而后有得也。”[17]44万历人郝敬传承这一思路,遂于《艺圃伧谈》中列举了杜诗中有损性情的“败笔”:

杜甫诗“一片花飞减却春、风飘万点正愁人”,又“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”,此等语势壮浪,人所脍炙,其实非雅音也。又如“王郎酒酣拔剑砍地歌莫哀,我今拔尔抑塞磊落之奇才”,与李白《蜀道难》《天姥吟》《北风行》等篇,皆险峭翕忽,如惊飚走石,霆火焚槐。温柔敦厚之意,性情之理,所损实多。故气格壮厉者,雅意浸微。[15]2905

郝敬是晚明时期重要的思想家,博通理学与经学,又深味心学知行合一,反对理学空疏之弊,而注重实践、崇尚诗教。因而,杜诗中举凡是任情恣性、气韵强劲、风格猛烈之作,皆被其视为尽失“温厚敦厚之意”、所损“性情之理”实多。由此表明郝敬对“性情”的定位仍是基于人性和天理,且限于雅正的范畴内。但他也并非全盘否认杜诗,而是一分为二地评判道:“杜甫、李白诗,佳者与性情合,多得之朴直,使儿童、妇女可观可兴。昔人谓‘眼前景致口头语,便是诗家绝妙辞’。必求言外之言,象外之象。雕巧过甚,流为艳冶谐谑,是宋元小词之滥觞耳。”[15]2911这里先是从正面肯定杜甫写得好的诗都是合乎性情、朴直可观的“口头语”,再从反面痛斥其也有刻意雕饰、秾丽戏谑之弊。

总的来说,明人深刻地认识到诗出于性情,在对杜诗的考察中所表现出来的纷争,也是由辨体意识过于强烈,又多抵触宋人以学问为诗的做法,所以在杜甫作绝句不够因任自然,近体追求对仗、喜好用典等体式要素上吹毛求疵,但都不足以撼动杜诗根柢情性的本质和杜甫以真情诗化人生的仁者情怀。

[1]许应元.陭堂摘稿[M]//续修四库全书:集部第1342册.上海:上海古籍出版社,2002:65.

[2]克莱夫·贝尔.艺术[M].薛华,译.南京:江苏教育出版社,2005:5.

[3]陆深.俨山集[M]//影印文渊阁四库全书:第1268册.上海:上海古籍出版社,1987:237.

[4]黄淮.介庵集[M]//四库全书存目丛书:集部第27册.济南:齐鲁书社,1997:78.

[5]何乔新.椒邱文集[M]//影印文渊阁四库全书:第1249册.上海:上海古籍出版社,1987:144.

[6]陆深.俨山续集[M]//影印文渊阁四库全书:第1268册.上海:上海古籍出版社,1987:726.

[7]何景明.大复集[M]//影印文渊阁四库全书:第1267册.上海:上海古籍出版社,1987:123.

[8]季本.诗说解颐[M]//影印文渊阁四库全书:第79册.上海:上海古籍出版社,1987:24.

[9]屈大均辑,陈广恩点校.广东文选[M].广州:广东人民出版社,2008:308.

[10]赵用贤.松石斋集[M]//四库禁毁书丛刊:集部第41册.北京:北京出版社,1997:100-101.

[11]陈广宏,侯荣川编校.稀见明人诗话十六种[M].上海:上海古籍出版社,2014:500.

[12]屠隆.由拳集[M]//四库全书存目丛书:集部第180册.济南:齐鲁书社,1997:525.

[13]冯梦祯.快雪堂集[M]//四库全书存目丛书:集部第164册.济南:齐鲁书社,1997:447-448.

[14]邓云霄.冷邸小言[M]//四库全书存目丛书:集部第417册.济南:齐鲁书社,1997:388.

[15]周维德集校.全明诗话[M].济南:齐鲁书社,2005.

[16]黎靖德.王星贤点校.朱子语类[M].北京:中华书局,1986:96.

[17]张健辑校.珍本明诗话五种[M].北京:北京大学出版社,2008.

[18]胡应麟.诗薮[M].上海:上海古籍出版社,1979:206.

[19]刘基.诚意伯文集[M]//影印文渊阁四库全书:第1225册.上海:上海古籍出版社,1987:188.

[20]仇兆鳌注.杜诗详注[M].北京:中华书局,1979.

[21]吴怀东.杜甫与六朝诗歌关系研究[M].合肥:安徽教育出版社,2002:3.

[22]杨义.杜甫的“诗史”思维(下)[J].杭州师范学院学报,2000(02)35-44.

[23]张廷玉,等.明史[M].北京:中华书局,1974:7388.

[24]屠隆.白榆集[M].台北:伟文图书出版社,1977:101-102.

[25]陈献章.陈献章集[M].孙通海点校.北京:中华书局,1987.

[26]胡居仁.胡文敬集[M]//影印文渊阁四库全书:第1260册.上海:上海古籍出版社,1987.

[27]杨慎.升庵诗话新笺证[M].王大厚笺证.北京:中华书局,2008:1173-1174.

[28]朱易安.中国诗学史(明代卷)[M].厦门:鹭江出版社,2002:115.

[29]林庚.唐诗综论[M].北京:商务印书馆,2011:111.

[30]诸伟奇.黄生全集[M].合肥:安徽大学出版社,2009:347.

责任编辑 张吉兵

2017-03-30

10.3969/j.issn.1003-8078.2017.04.15

张慧玲(1985-),女,安徽黄山人,浙江越秀外国语学院讲师,文学博士。

国家社会科学基金青年项目,项目编号:16CZW026。

I206.09

A

1003-8078(2017)04-0058-05