农村土地整治项目实施对“三农”影响的调查及对策

关江华,湛 丹

(黄冈师范学院 旅游文化与地理科学学院,湖北 黄冈 438000)

农村土地整治项目实施对“三农”影响的调查及对策

关江华,湛 丹

(黄冈师范学院 旅游文化与地理科学学院,湖北 黄冈 438000)

为研究农村土地整治项目实施对“三农”差异性影响,采取问卷调查和数理统计的方法,分析了农村土地整治项目对“三农”产生影响的原因。研究结果表明目前农村土地整治项目实施存在农户项目参与程度不高、工程质量监管有差异、项目中村庄整治投资比例不确定、农户房地权益受损及补偿不合理等问题。基于此提出要建立多渠道的宣传、参与模式,提高农民对项目参与程度和认知度;建立“五位一体”监管体系,严格把控土地整治工程建设进度和质量;加强各部门间的沟通协作,促进各类惠农项目与资金的管理、整合,并建立和完善土地整治项目实施中农户损失补偿机制,保障农户房地权益。

土地整治;“三农”影响;对策

随着我国工业化、城市化快速发展,对土地资源的需求越来越大,耕地不断减少、人地矛盾突出,如何实现土地资源的可持续利用成为目前研究的难点问题。作为土地利用规划的组成部分,土地整治是实现土地资源可持续利用的有效途径。当前在工业化、城市化高速发展背景下,我国的土地整理已经进入农村土地综合整治阶段。[1]农村土地整治有效地缓解了中国工业化、城市化和经济快速增长所带来的耕地保护、粮食安全和生态安全问题的压力,提高了耕地质量,改善了农村生产生活条件,成为解决“三农”问题、推进农村城镇化、建设美丽乡村的重要保障。近年来,党中央、国务院高度重视农村土地整治工作,在“十二五”期间,投入了6000亿元用于农村土地综合整治,在增加耕地数量、提高耕地质量、促进“三农”发展等方面取得了显著的成效,而《全国土地整治规划(2016-2020年)》,确定在“十三五”期间加大投资力争建成6亿亩的高标准农田。由此可见,国家将农村土地整治作为经济社会转型期统筹城乡发展、维护粮食安全、保护生态环境、推进农村土地管理制度改革的重要抓手。目前国内外在土地整治工程的理论、技术和方法等方面研究内容颇丰,涉及土地整治的理论、技术与模式、耕地数量与质量保障、效益评价、生态环境影响以及土地整治与新农村建设研究等方面[2],这些成果很少从农户视角、微观角度研究土地整治项目实施对“三农”的影响。为厘清农村土地整治项目实施对“三农”影响,课题组于2015年在湖北麻城市农村土地整治项目区开展调查,通过问卷调查及座谈走访的方式获得第一手材料,研究农村土地整治项目实施对“三农”产生影响的原因,并基于农户的意愿与需求,提出相关的对策和建议。

一、调查区域农村土地整治项目实施对“三农”影响现状分析

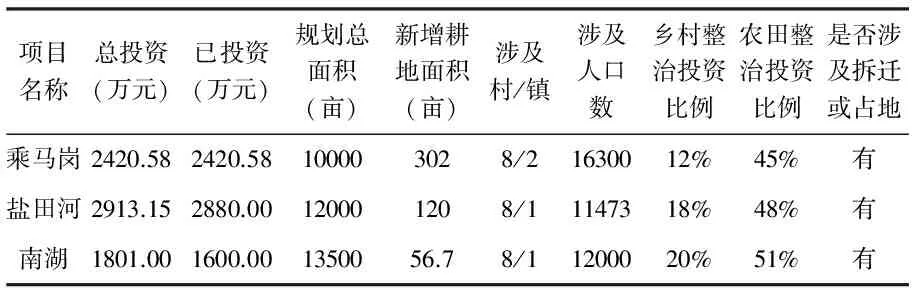

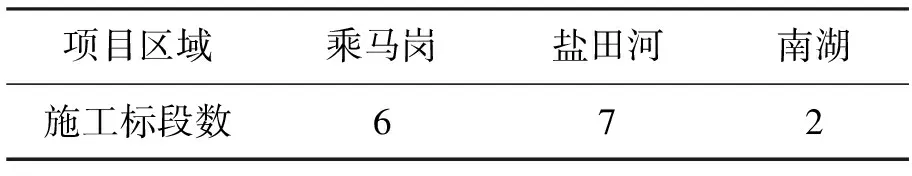

(一)调查区域农村土地整治项目开展基本情况 麻城市位于湖北省东北部,鄂豫皖三省交界的大别山中段南麓,属于革命老区。为保护耕地、促进经济发展,麻城市按照“高起点规划、高标准建设、高效能管理”的项目建设思路,自2011年以来,累计申报实施高标准基本农田土地整治项目15个,项目总建设规模22.2万亩,总投资4.5亿元。其中,已经竣工验收的项目7个,建设规模11.5万亩,投资1.95亿元;在建设的项目4个,建设规模4.5万亩,投资9500万元;拟实施的项目4个,建设规模6.2万亩,投资1.6亿元。本次被调查的项目主要包括乘马岗高标准基本农田土地整理项目区、盐田河高标准基本农田土地整理项目区和南湖高标准基本农田土地整理项目区,其中乘马岗项目建设已完成并准备验收,盐田河和南湖两个项目属于在建项目,三个项目的基本情况见表1。目前调查区土地整治项目的投资主要源于国家财政,投资大、土地整治实施涉及的农户、乡村多,整治内容包括农田整理、乡村整治、基础设施建设以及农村环境治理等工程;从投资比例来看主要投资于农田整理和乡村治理,平均占总投资的60%以上;在项目实施区域内都存在房屋拆迁或占用耕地(修建沟、路、渠需要占用)现象(见表1)。

表1 被调查农村土地整治项目建设基本情况表

(二)调查区域土地整治项目实施对“三农”影响分析 开展农村土地整治主要是增加有效耕地面积,提高土地质量和利用效率,改善农村生产,生活条件和生态环境,增加农户家庭收入。实施农村土地整治项目的核心在于“农民”,关键在于“农户家庭”能否得到实惠,能否增加农户的收入、改善农村环境以及提高农业生产条件。

1.调查区域被调查农户对项目实施影响家庭收入的认识分析。农村土地整治项目能帮助农户家庭增收,改变农民生产、生活方式,许多地方把土地整治项目与当前的精准扶贫、秀美乡村建设等工程相结合,有力地促进了农庄环境治理、实现了贫困农户的脱贫致富,使一部分农民真正分享到改革开放和城市化发展的成果,提高了他们的生活质量和水平。然而通过分析被调查农户对项目实施影响家庭收入的认识(见表2)表明:土地整治项目实施对农户家庭收入有影响,但是这种影响并不显著。从总样本来看,认为有影响的农户占总体样本的55%,从项目区样本来看,这种有影响认识的比例甚至低于或持平于没有影响的比例。

表2 调查区土地整治项目对农户家庭收入影响的分析

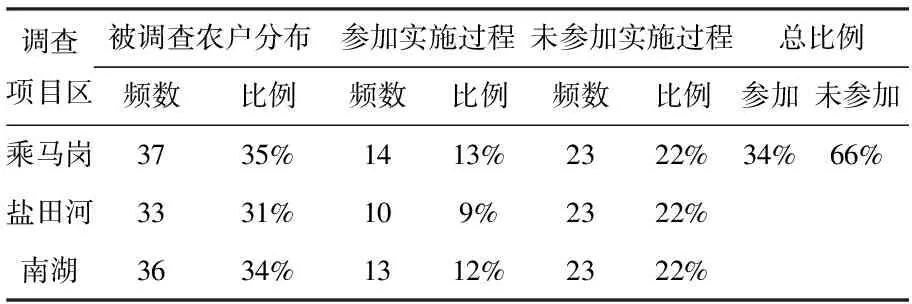

2.调查区域被调查农户参与项目施工情况分析。通过公众参与土地整治项目的施工,一方面,农户会把工程当成自己的项目,保障了工程的质量与进度;另一方面农户通过参与工程建设,短期内就近就业获得工资,直接增加家庭收入。但是,从调查区域被调查农户参与项目施工的调查中(见表3),分析出在实施项目过程中直接参加项目施工的农户仅占34%,从各个项目区农户参与情况来看,参与度都很低,参加项目施工的农户比例分别为13%、9%和12%,在调查走访过程中发现,农户参与项目施工的愿意度很高,但工程施工方对聘用本地民工存在一些顾虑而不愿意就地请人。

表3 农民是否参与土地整治项目实施的统计调查

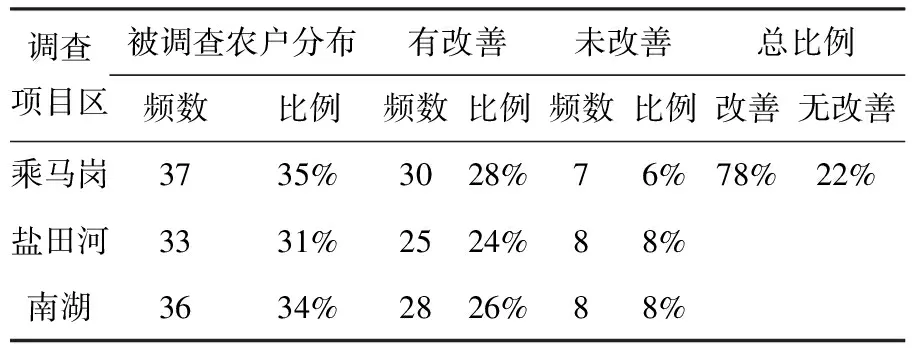

(三)调查区域土地整治项目实施对农业、农村影响分析 现代农村土地整治项目的实施对农业、农村是一次重大革命,对农业、农村由传统型向现代型转变、缩小城乡差距有着重要的现实意义。现代农村土地整治项目投资巨大,整治内容复杂,涉及房屋搬迁或占地等问题。调查表明在实施土地整治项目后,土地权属纠纷问题依然会存在,而这些纠纷的存在终将会影响村庄治理、农村发展与社会稳定。不过有高达78%的被调查农户认为,通过土地整治项目的实施,道路修到各村各户,方便民众出行和生产,改善了村庄环境,使村庄变绿、变亮(见表4)。由此可见现代农村土地整治项目,通过对农村基础设施的建设,为农户提供便利的富裕通道,改善了农民生产、生活的条件。

表4 农户对农村生产、生活环境改变认识的统计调查

二、调查区域土地整治项目实施对“三农”影响的主要问题

现代农村土地整治项目是一项综合性的民生工程,当前开展的项目多数是与农村经济发展和新农村建设相结合,能增加农户家庭经济收入,改善农村环境,实现农业的规模化经营。但是通过对调查区土地整治项目的调查分析,发现依然存在如宣传不到位、农户项目参与程度不高、工程质量差异性大、农户房地权益受损等问题,主要表现以下几方面:

(一)土地整治宣传不到位,公众参与机制不完善 当前土地整治公众参与的问题主要是农民缺乏参与积极性、缺乏土地整治公众参与平台及制度保障。公众参与机制的不完善,则无法保证土地整治过程中“最后一公里”难题的落实。[3]通过调查发现,土地整治宣传不到位主要表现在:项目区缺少必要的宣传载体,项目实施的动员大会和群众座谈开展较少,以及公众对项目实施的基本情况缺乏了解。这些内容的缺失导致了群众对项目不了解,对工程认可度较低,对项目建设的热情度和满意度也不高,很难调动当地群众积极参与到项目工作中。因而出现了项目建设前期群众无法提出相应的规划设计意见,而项目建设后期又对项目有颇多不满的情况。土地整治项目涉及参与的主体是多方面的,但是农村土地整治项目涉及的主体主要是农民。在调查中发现项目区参与或知晓土地整治项目的农民仅占36%左右(见表5)。

表5 调查区域被调查农户对土地整治项目了解程度调查表

(二)土地整治项目工程进度不统一,工程质量差异性大 土地整治项目投资大、工期长,土地整治项目通常被分成多个标段进行施工建设(见表6),调查区被调查项目分别被分成6个、7个和2个标段,并通过招投标形成由6个、7个和2个不同的施工单位完成施工。通过对实施的土地整治项目调查,发现影响土地整治项目进度和质量的原因主要是施工单位不统一、缺乏必要的民众监督机制和地方政府追求形象工程,盲目建设。这些工程质量直接影响项目区民众农业生产条件、农村生态环境的改善。

表6 调查区土地整治项目实施标段划分调查

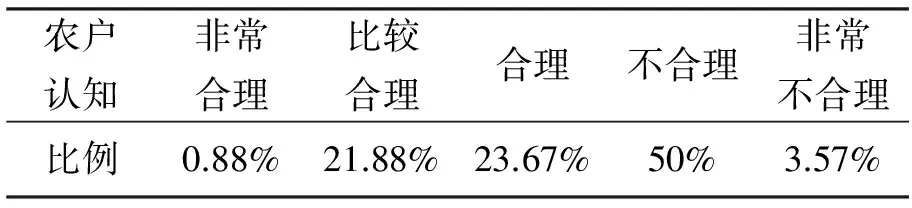

(三)惠农项目与资金分散,补偿不到位和农户权益得不到保障 目前土地整治项目主要是由国土部门组织实施,其资金来源主要靠政府投入,社会资金投入数量不大。但是在农村存在很多由部门开展的支农和惠农的项目和资金(农业部门、财政部门等),各部门支农惠农的项目和资金都由各部门自行管理实施,现实中有“各唱各的调、各吹各的号”的倾向,造成整体项目实施中的不同环节各行其是、相互掣肘,导致建设项目、投入资金分散,不能得到有效整合。另一方面,由于社会经济发展,项目实施过程中的社会成本不断增加,而土地整治项目建设的资金有限,使土地整治项目的效益在“三农”治理中不能充分发挥。 此外,有的地方政府实施了“整村推进”的整治模式,盲目扩大了增减挂钩的范围,无视农民合法的土地财产权益,在广大农村地区强拆农户住房,严重损害了农民的土地财产权益。[4]出于规划设计和建设需要,部分农民的住房或土地被搬迁或占用,理应对农户进行适当补偿,但由于土地整治的资金投入严重不足,规定的补偿标准明显过低,不能满足被搬迁农民的实际需要,造成对农民的补偿不到位,侵害了农民利益。表7是农户对土地整治项目实施过程中对房地权益损失补偿的认知,其中认为补偿不合理的占53.57%。

表7 土地整治项目区农户对房地损失补偿的认知调查

三、土地整治项目实施对促进“三农”发展的对策建议

农村土地整治项目政策性强、影响面广、敏感问题较多,在进行土地整治项目建设的过程中,必须强调规划的龙头作用,以规划引导建设,加强对土地整治项目宣传和管理,充分发挥土地整治项目对“三农”影响的力度,最大限度发挥土地整治项目的效益,使农民在土地整治项目中获得实惠,做到生态、经济和社会效益的协调统一。基于调查中存在的问题,提出如下相关对策:

(一)建立多渠道的宣传、参与模式,提高农民对项目实施的参与程度和认知度 土地整治作为一项“德政工程”、“民心工程”,是为农民办好事、谋实事的工程,要使这项“德政、民心”工程做得更好,更到位,公众参与是必不可少的环节。[5]促进公众参与就应采用多种方式和渠道,加大对土地整治项目的宣传力度,吸引农户对项目的关注和提高他们项目的参与程度。通过写标语、挂横幅、制作宣传彩页、媒体报道等多种方式广泛宣传土地整治项目,让广大民众充分了解土地整治相关法律、法规和政策,了解项目工程内容、投资方式、各种补偿(助)标准等,弄清项目以及农民自己的合法权益内容,充分调动项目区农民主动参与项目的积极性,努力营造开展土地整治的浓烈氛围。另外,土地整治公众参与机制是不可或缺的[6],我们要不断建立和完善类似农民耕保协会的机制,发挥农民在土地整治中的主体作用,切实维护农民的利益。其次,把完成较好的土地整治项目作为典型事例,加大典型示范村的宣传力度,使各级各部门不断增强土地整治的责任感和自觉性,提高项目区农户对项目实施的认知度。农村土地整治项目应将农民集体纳入项目管理体系中,区县土地整治机构作为技术机构,为农民集体提供土地整治技术服务和咨询,市土地整治机构负责规划管理办法、土地整治技术标准、土地整治补偿标准等相关办法和标准的制定,同时建立一个开放的农村土地整治项目交流平台,让所有利益各方都可以进行有效的协商和对话,使项目决策过程透明化,以确保公众参与的有效性。

(二)严格把控土地整治工程建设进度和质量,建立“五位一体”监督体系 建立政府、规划单位、施工方、监理单位及项目区农户“五位一体”的工程监督体系,严把质量关。土地整治工程项目的实施涉及规划单位、施工单位、监理单位及项目所在地的政府、村委会、村民等主体。要实现土地整治项目高质高量的顺利实施,必须要有完善的监督管理体系。在“五位一体”的监督机制中,政府的管理监督贯穿于项目的整个过程,监理单位是政府对项目实施监管的代理人,对施工环节的工程质量负全面监管与落实责任,监理单位要制定具体的工作细则,认真履行监理职责,对所有工程的建设投资、施工进度、工程质量进行监理,落实对项目前、中、后各阶段的全程监管,确保工序按设计质量与要求施工。同时施工单位对工程的实施是对规划单位的工程设计质量监督与检验。在项目实施过程中,全方位的公众参与可以提升农村土地整治项目监管绩效。[7]村民是土地整治项目实施的直接受益者,工程质量好坏直接关系到村民土地收益的高低。因此通过激励项目所在地的村委会或村民参与到对项目实施的监管,能进一步完善施工程序,防止施工时偷工减料,杜绝因工程质量问题出现的豆腐渣工程。

(三)加强项目与资金的管理与整合 农村土地整治项目是一项综合性强的民生工程,各级政府对“三农”问题的重视,促进了各级政府部门对农村土地整治的投资。但是农村土地整治项目工程浩大,设计部门众多,动用资金庞大,各部门如果未能明确划分权责,各自为政,将会导致投资重复且分散,大大降低资金的使用效率,造成巨额浪费。因此,要统筹安排涉农资金,建立起以地方政府为主导,国土资源部提供技术支持和交流平台,各部门协调合作的统一领导机制,明确各部门职责权限,形成部门合力,加强资金整合,提高资金的使用效率。首先,在严格落实项目配套资金的同时,要严格坚持“专账核算、专人管理、专款专用”的原则,对项目资金进行专项管理。在农村土地整治项目中要以土地整治专项资金投入为主,积极整合农业、林业、水利、电力、交通、村建设资金等各类涉农项目和资金集中投入。要探讨基于PPP项目融资模式的可行性,在土地整治项目引入PPP模式[8],鼓励企业参与土地整治工作,采取银行贷款、村企联合等多种途径,引入市场机制,扩宽融资渠道,优化人、财、物等资源配置,吸收广泛的社会和个人投资,实现产业化经营。其次,要对项目资金管理规则进行细化:在管理体系上建立和完善项目审批细则、项目变更审批细则、项目招投标实施细则、项目合同规范、项目资金使用规范、项目决算规程、项目验收等级标准、项目会计核算制度等作必要的规范,以实现项目管理精细化的要求。再次,要注意强化对项目资金的审计监管。加强具备土地管理方面专业知识的财务人员建设并注重内外审计的结合,在内部审计常规化的基础上补充外部审计。最后,要实现项目资金使用的公开化,建立定期资金使用情况公示制度,让各方面能够及时了解项目资金的使用情况,加强对资金使用的监管,以防项目资金挪为他用。

(四)建立和完善损失补偿机制,保障农户房、地权益 土地整治项目普遍存在搬迁或占地的现象。对项目区被搬迁或被占地的农户进行补偿,实际上就是对农户房、地财产权的维护,是对十八届三中全会提出的以人为本,赋予农户更多财产权益的落实。目前,对征地中的农户房屋拆迁、土地占用的补偿研究比较多,国家对征地补偿的内容、标准、方式有明确的法律规定,但是对于土地整治中存在的补偿问题研究不多,补偿标准、方式还缺乏依据,很多土地整治项目基本忽视对农户财产损失补偿的考虑。因此,要保障土地整治项目成为利国利民的工程,就必须建立和完善农户权益损失补偿机制,保障农户房、地权益。把以人为本作为实施土地整治项目的根本,建立公开、透明和公平的补偿机制,将项目选址、沟路渠规划设计以及房地占用安置方案、补偿内容、方式等事项进行公示,维护农民合法财产权益,促使村民的补偿安置落实。

[1]罗文斌,吴次芳.农村土地整理项目绩效评价及影响因素定量分析[J].农业工程学报,2014(22)273-282.

[2]王军,钟莉娜.中国土地整理文献分析与研究进展[J].中国土地科学,2016(4)88-98.

[3]石峡.土地整治公众参与机制研究[D].中国农业大学,2015.

[4]张勇,包婷婷.我国农村土地整治中农民土地财产权保护探讨[J].经济问题探索,2013(2)136-142.

[5]赵建宁,洪士琳.我国土地整治公众参与现状分析[J].江西农业大学报,2010(4)204-206.

[6]杨磊,郧宛琪.土地整治:公众参与机制不可或缺[J].中国土地,2012(8)8-9.

[7]孟展,刘斌等.农村土地整治项目监管绩效形成机理与评价[J].中国土地科学,2014(9)53-59.

[8]徐黎.基于PPP模式下的土地整治研究——D土地整治项目[D].重庆理工大学,2015.

责任编辑 周觅

2017-03-10

10.3969/j.issn.1003-8078.2017.04.24

关江华(1971-),男,湖北潜江人,黄冈师范学院旅游文化与地理科学学院副教授,博士;湛丹(1993-),湖北孝感人,黄冈师范学院旅游文化与地理科学学院2014级学生。

湖北省软科学,项目编号:2016ADC058。

F301.2

A

1003-8078(2017)04-0096-05