我国环境行政司法的功能与现状

——基于环境保护行政案件二十大典型案例的文本分析

鄢 德 奎

(1.重庆大学 法学院, 重庆 400045; 2.重庆大学 西部环境资源法制建设研究中心, 重庆 400045)

我国环境行政司法的功能与现状

——基于环境保护行政案件二十大典型案例的文本分析

鄢 德 奎1,2

(1.重庆大学 法学院, 重庆 400045; 2.重庆大学 西部环境资源法制建设研究中心, 重庆 400045)

环境行政诉讼是环境行政司法参与环境治理的主要手段。通过回顾最高人民法院公布的两批环境保护行政诉讼典型案例,得出当前环境行政司法表现为诉讼案由单一、上诉率高、原告败诉率高等特点。以功能主义视角分析,发现环境行政司法的实然功能是维护环保部门依法行政、解释环保相关法律法规和推动环保公共事务治理。尽管公众对环境行政司法有巨大的需求,但环境行政司法的实然功能并未发挥有效化解行政争议、充分救济公众程序性环境权利、审判监督环境行政的作用。因此,环境行政司法机制的完善路径主要是将错位的环境行政司法功能重新归位以发挥其应然功能,即增强环境行政司法的解纷功能,防止环境行政管制权怠用和滥用,确保公民环境权利救济的有效性。

环境行政司法;环境行政争议;环境权利;环境行政管理

一、问题的提出

环境行政司法是一个经常为学者所使用,但却未予以严格界定的词汇。环境行政司法作为环境司法的下位概念,主要关涉环境行政法律关系案件处理的专门活动。一般而言,环境司法是一个与环境相关的司法活动称谓,是指在国家现有法律结构框架之内公安机关、人民检察机关依据相应的法律职责以案件移送、立案侦查、提起公诉的方式以及民事诉讼和行政诉讼的原告、人民检察院以起诉和公益诉讼的方式,并通过人民法院的诉讼审判和受理、审査、执行由行政机关申请行政强制执行的非诉案件,使国家有关生态环境保护的法律得以及时、正确实施的司法活动[1]。吕忠梅[2]、李挚萍[3]、杨继文[4]等学者的研究基本上是在此种意蕴界定范畴下展开的。在此种语境下,可以将环境行政司法解读为人民法院受理环境行政案件和行政强制的非诉案件,并通过审判、执行等方式保障生态环境保护的法律得以及时正确实施的司法活动。

从已有的研究来看,与环境行政司法相关的诸问题同时也是环境法治的核心内容,现有研究主要从两个维度进行探析:一是国内外制度的比较借鉴分析;另一方面是以计量分析为研究方法的实证解读。前者,学界多通过域外制度的比较研究,提出本土化的借鉴思路,其中部分研究成果已为立法者所采纳,如公益诉讼制度等[5]。对于后者,最具代表性的当属吕忠梅教授对近千份司法裁判文书的解读,描绘了当前中国环境司法的现状[6]。然而,现有研究仍有不足之处。多数研究者仍强调制度层面的问题剖析,缺乏对环境行政司法实践样态的探究;或者将研究视角放在整个环境司法的场域内,缺少对环境行政司法这一重点领域的关注;或者只研究部分地区的环境行政司法实践现状,忽视了以个案研究为基石的全国范围内环境行政司法实践的整体情势状况。由于缺乏代表性案例的深入研究,中国环境行政司法制度建设面临闭门造车的危险。笔者倾向于从诉讼的角度理解环境行政司法,并通过对最高人民法院公布的20起环境保护行政典型案例文本进行法社会学的实证分析,试图以此为基础分析环境行政司法的功能与现状问题,为完善环境行政司法提供更多理论成果。

二、环境行政案件的案例回顾及其特征分析

最高人民法院分别于2014年12月和2016年3月公布了两批环保行政司法十大典型案例,这些作为环境行政诉讼的指导性案例为各级法院环境行政司法活动提供了裁判规则,有利于环境法律的统一适用[7]。与此同时,作为全国范围内遴选的二十大行政诉讼案例,因其典型性、代表性等特征,一定程度上反映了当下我国环境行政司法实务现状与局限,也为本文研究环境行政司法提供了重要素材。尽管因样本总量较少而无法得出统计学意义上的研究结果,但至少可借助这20起典型性环境行政诉讼案例探究当前环境行政司法的大体趋向以及获取司法部门对于环境行政诉讼裁判思路、裁判方法与裁判规则的认知。裁判文书是反映司法现状的重要介质,通过对环保行政司法二十大典型案例裁判文书的梳理,并就裁判文书涉及的诉讼当事人、案由、案件争论焦点、上诉率、结案方式、裁判结果等相关变量进行统计分析,描绘当前环境行政司法特征,以利于从深层挖掘其中的事实关系。

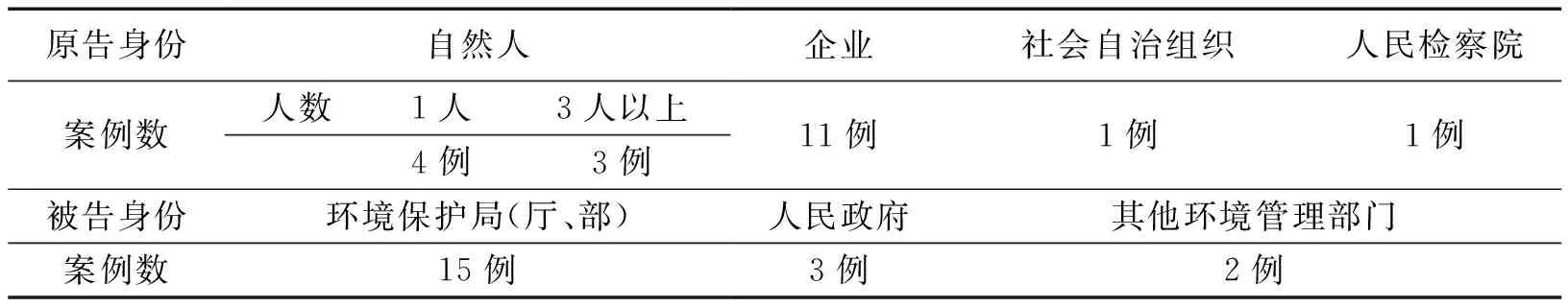

(1)诉讼当事人。如表1所示,关于诉讼当事人的身份,原告以企业为主,自然人和社会组织相对较少;被告多为环境保护局(厅、部),也包括人民政府与其他环境管理部门。由此可见,环境行政主管部门的规制对象多以企业为主,环境行政管理对于自然人的影响较小,这侧面反映了当前环境治理的主要对象是企业[8]。相对而言,对于个人环境保护课予的义务几近于无,这在新修订的《环境保护法》(2014年)法律责任部分中得以印证。

表1 典型案例的诉讼当事人原被告身份统计

(2)诉讼案由。根据《最高人民法院关于规范行政案件案由的通知》(2004年)的规定,行政作为类案件案由的结构为“管理范围+具体行政行为种类”,因此,可将上述20起环境行政司法典型案例的诉讼案由归结为环保行政处罚、环保行政许可、环保行政命令、行政不作为等4个类型。就各诉讼案由的案例数占比而言,环境行政处罚的诉讼案件达到50%,环保行政许可次之,其余类型的诉讼案例各占10%。由此可见,环保行政处罚在环境执法过程中出现了许多问题,当然这也与环境法律中责任处罚机制有关。因为当前环境末端治理的主要责任方式即为行政处罚,但环保行政处罚的基准并未统一,以至于行政相对人不服行政处罚的情况屡屡发生。

(3)上诉率。上诉是指一审的原告、被告或第三人对人民法院所作的、尚未发生法律效力的一审判决裁定不服,在法定期限内提请上一级人民法院重新审判的活动。在20起环境行政司法典型案例中有13例是上诉案件,其中包括1起一审第三人上诉,其余均为原告上诉。虽然不能以上诉率衡量一审裁判的质量,但一定程度上反映了诉讼当事人尤其是原告对一审裁判公正性的质疑。

(4)裁判结果。《行政诉讼法》规定的行政诉讼结案方式包括判决和裁定两种,其中最高法院所公布的环境行政司法二十大案例均是以判决的方式结案。在判决结案中,如表2所示,一审支持被告的有16例,包括驳回原告诉讼请求和维持被告行政行为;一审支持原告的共有4例,既有以撤销被告行政行为结案的,也有以责令被告履行职责裁判的。二审的14起上诉案件均已维持原判告结。就裁判结果而论,环境行政诉讼案件的原告胜诉率只占到20%,此比例与吕忠梅、河海波等学者的研究结论相一致,侧面反映了作为行政相对人权利司法救济的主要方式并未予其提供充分有效的帮助[9]。

综上所述,环境行政案件的原告类型分布,反映了我国环境管制的设计或执行皆以企业为对象的特征,侧面突显了“个人”作为污染主体并未在我国环境污染管制实践中获得应有的重视。在诉讼案由方面,环境行政案件多以行政处罚为主,不包括影响重大的环保标准的审查,使得法院只能影响到个案的行政处罚,对于环保标准的合理性并无审查。从较高的上诉率可以看出,法院在社会转型过程中应对环境纠纷的无力,这也与当前层出不穷的环境私力救济事件相互印证。

表2 典型案例的裁判结果统计

三、环境行政司法的实然功能

司法是社会矛盾化解的“解压阀”,行政诉讼案件原告上诉与否直接反映当事人对于司法救济认可的程度。而根据上文分析,在20起环保行政司法典型案例中,有13例为原告上诉案件且裁判结果均以原告败诉告终,原告上诉率高达65%。问题因而出现:对于环境行政案件类型单一、原告上诉率高、原告败诉率高等特征,环境行政司法究竟起到何种作用?对此,笔者试从功能主义的角度展开分析。

社会现象的解读不能仅限于其产生原因的归纳,还应说明其在确立社会秩序中的功能。换言之,功能主义视角下的系统组成部分存在只能用维持社会秩序的功能来解释。就法社会学而言,法律目的与法律功能(作用)的区别在于:“法律的实践作用,可能根本就与其原初设立的立法目的迥然有别。因此,社会制度可能具有的显著作用,只能根据其作为一个更广阔社会体系诸成分的地位来确定;这些作用也许完全不同于直接与它们维护的有关人所承认的目的。”[10]质言之,法律制度的功能可划分为应然功能与实然功能。就环境行政司法而言,应然功能是环境行政诉讼立法规定的作用;实然功能是环境行政诉讼活动在实际运行过程中得以呈现的效果。根据新修订《行政诉讼法》的规定,行政司法的应然功能包括解决行政争议、保护公民、法人和其他组织的合法权益、监督行政机关依法行使职权3方面。作为行政司法中的一个特殊领域,环境行政司法应当发挥上述3种应然功能。但环境行政司法的实践并未充分实现这3种功能,至少并未将它们作为主要功能对待。具体而言,环境行政司法的实然功能主要包括以下几项内容:

(1)维护环保部门依法行政。在生态文明建设的大背景下,为了解决环保执法“疲软”等难题,许多地方的司法机关与行政机关陆续建立起环境司法与环境执法配合衔接机制。在环境行政司法实践中,司法部门维护甚至偏袒行政机关的案例比比皆是。前述环保行政司法二十大案例是作为最高人民法院发布的指导性案例,并对阐明了每起案例所具有的典型意义。梳理这20起环境行政司法案例的文本内容,均可发现人民法院对于环保部门执法权威的维护和依法行政的支持。如在三英公司诉顺德区人民政府案中,人民法院对环境保护管理机关严格处罚污染物排放不达标的企业,依法予以坚决支持。

当然,司法作为社会正义的最后一道防线,有着重塑社会秩序之功能。环境行政司法通过环境行政诉讼裁判肯认环境行政管理工作,对于环境违法企业的震慑作用是不言而喻的。然而司法机关作为两造的仲裁者,过分强调“维护”行政机关依法行使职权,难免造成双方当事人的法律地位不平等,有悖司法的独立性和公平性。新修订的《行政诉讼法》第一条将“维护和监督行政机关依法行使职权”修改为“监督行政机关依法行使职权”,这一修法举动反映了立法宗旨的变化,即“维护环保部门依法行政”不应为环境行政司法的主要功能。

(2)解释环保相关法律法规。现代科技对于环境风险未知领域的研究有限,环保法律法规本身所具有的稳定性无法适应环境问题不确定性和复杂性特征。在环境行政诉讼中,需要法官对于复杂的环境法律术语做出解释,以确保法律的正确适用。20起环境保护行政诉讼典型案例作为指导性案例本身就具有的“准司法解释”的地位,最高法院通过“典型意义”的阐释说明赋予这些案例裁判文书以弱规范拘束力的裁判规则地位。[11]环保行政司法二十大案例中有两例关于法律规章适用的解释。一例是动感酒吧诉凉州区环境保护局案,人民法院在裁判书中明确了噪声相关标准执法适用范围,厘清了《声环境质量标准》《社会生活环境噪声排放标准》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》的法律性质和适用范围。另一例是弘盛公司诉晋江市环境保护局案,该案裁判文书中明确了污染物因形态不同而适用不同的法律,即废水的排放应适用水污染防治法,而对于“液态废物”的排放则适用固体废物污染环境防治法。

(3)推动环保公共事务治理。当前纷繁复杂的环境跨域公共问题大量涌现,既有跨域的大气污染,如华北地区的雾霾现象,也有跨流域的水污染等等。面对大量的跨区域环境公共事务,仅仅依靠政府难以解决。环境行政司法中法院作为环境治理的参与主体,其实现环境治理的手段主要有两种:一是提供公众参与环境治理平台;二是审查行政决定的合法性。在卢红等204人诉萧山区环境保护局案中,区环保局存在明显的程序违法情形,既没有对环境影响报告书进行公开公示,也没有履行基本的公众调查程序。法院基于其程序的严重违法,判决撤销被诉行政行为,这一方面彰显了程序公正,另一方面发挥了司法对行政权的监督作用。

近年来,在城市化的进程中,部分地方政府违反程序审批了一些有重大环境风险的建设项目,给公民的环境利益造成损失。人民法院作为环境治理主体之一,在环境行政诉讼中理应严格审查行政行为是否合法,是否保障了公民或当事人的知情权。法院有权对程序不当或违法的行政行为予以确认或撤销。在正文花园业委会、乾阳佳园业委会诉上海市环保局案中,一方面被告的环评报告审批时间超过了法定规定时间,这属程序瑕疵。另一方面被告在审批过程中以专家咨询会替代听证会、论证会等公众参与。而法院只认定前者属于程序瑕疵,通过狭义解释认定后者的专家咨询会符合公众参与的法定要求。尽管《环境影响评价法》规定了公众参与制度,但公众参与主体范围模糊,公众参与途径多限于征求公众意见,缺乏审查机制的公众参与对行政机关决策影响有限,共同导致了公众参与流于形式[12]。由此可见,作为实现公众环境权利的基本途径之一——公众参与,在环境行政司法中仍存在提升空间,选择性司法在上述两起环境行政案件中已有体现。

四、环境行政司法的需求与实际情况

正是基于环境行政司法的实然功能,我们需要对环境行政司法持最狭义的理解,并从整体上透视环境行政诉讼的运作状况。这种透视以求全面洞悉环境行政司法与环境保护之间的复杂关系,从而把握环境行政司法对生态文明建设需求的回应及其不足。依据近年《中国环境状况公报》公布的数据显示,环保举报案件数量呈逐年递增的趋势,其中2015年环境保护部通过“010-12369”环保举报热线受理的案件就多达38 689人次。这一数据侧面反映了民众不满意当前的环境状况,客观上也是对环境行政执法能力和效果的质疑。当然除了环保投诉举报情况的关注外,不应忽视环境群体性事件的现状。自1996年来以来环境群体性事件的年增速高达29%,“十一五”期间环境信访的件数高达30多万,环境访民成为了中国庞大访民队伍中的新类型。与之形成鲜明对比的是,2014年环境保护部共办理行政诉讼案12件。尽管2015年上半年环境保护部的行政应诉案件有所增加,但也仅有21件。

这一事实突出反映了环境行政诉讼应对社会矛盾的乏力,环境行政司法作为一种行政争议的解决机制,并未像一些论者所预期的那样,分流环境行政纠纷以缓解上访、集访给政府带来的维稳压力。针对环境行政纠纷,现阶段民众并不像“秋菊打官司”那个年代畏惧诉讼。但现实的制约使得民众更多地采取私力救济的形式解决此类纠纷,如邻避运动等。“人民群众对司法日益增长的需求与司法功能相对滞后的矛盾”[13],反映了环境行政司法机制的运作存在限制性因素。导致上述限制的最根本原因是:尽管法律赋予了法院解决行政争议、权利救济和审判监督的职能,但现有立法及其确立的行政审判体制,严重阻碍这3项职能的行使。

(1)行政争议无法有效化解。新修订的《行政诉讼法》将解决行政争议增设为行政诉讼的首要功能和基本功能。但环境行政诉讼的上诉率高、“案结事不了”的现象表明环境行政诉讼的解决纠纷功能并未充分实现。在海丽公司诉国家海洋局案中,海丽公司不服国家海洋局的处罚决定,申请行政复议。国家海洋局在2012年5月作出行政复议,以事实认定不清为由撤销行政处罚决定;但国家海洋局又于2012年7月仍以弧形护堤非法占用海域为名作出行政处罚决定,这里的处罚依据、具体内容与原处罚决定相同。这种针对同一违法事项,行政机关撤销了又重新处罚的,明显违背了《行政处罚法》(2009年修订)第二十四条的规定,即对当事人的同一违法行为,不得给予两次以上的罚款。在法理上也违背了“一事不再罚”原则。但人民法院依然判决驳回原告诉讼请求。此个案影射了当下法院的角色定位依然是“与行政机关合谋”共同实现环境保护管理,而非全力化解环境纠纷。

司法能力不足也是环境行政争议无法解决的重要原因。一方面由于环境问题的复杂化和环境法律规定的模糊性导致不具备一定环境知识素养的法官裁判时事实认定难、证据采信难。如正文花园业委会、乾阳佳园业委会诉上海市环保局不服环评报告审批决定案中,法院将专家咨询意见狭义的解释为公众参与,对原告做了不利的判决。另一方面由于环境司法体制依循民事、行政、刑事分立的架构,环境行政诉讼往往夹杂着相关利益主体的权利救济,也涉及民事诉讼部分,针对同一案件由不同的法庭来审判,环境行政诉讼与环境民事诉讼中相关证据认定不统一易导致司法权威的丧失。同时,在涉及环境专业问题和公共政策选择的问题时,承办案件的普通法官往往难以作出恰当的判断。

(2)限制公众行使环境诉权。《最高人民法院关于审理行政许可案件若干问题的规定》(法释〔2009〕20号)第3条“公民、法人或者其他组织仅就行政许可过程中的告知补正申请材料、听证等通知行为提起行政诉讼的,人民法院不予受理,但导致许可程序对上述主体事实上终止的除外。”换言之,只要行政机关没有明显的程序瑕疵,仅仅限制利害关系人的参与权,如在张小燕等人诉江苏省环境保护厅环评行政许可案中直接以110千伏变电站环境影响轻微依法不需要组织听证为由排除公众参与适用,利害关系人就无法获得司法救济。在20起环境行政司法典型案例中,有4起是公民以环评许可违法为诉由提起的行政诉讼,这4起案例中的原告并非行政许可的行政相对人,而是基于该项行政许可影响的第三人。从这些案例的裁判文书分析,司法机关对环境知情权受到侵害的救济相对而言比较完善,但对于公众程序性参与权受到侵害的救济非常有限。这4起案例的争讼焦点均包括环评过程中的公众参与问题,其中3起均以程序合法为由驳回诉讼,并强调尊重行政机关基于专业性的裁量所作的判断与选择。而近年来,各地邻避运动等私力救济的兴起恰恰是专家封闭决策,以科技专业为由阻碍公民参与导致的[14]。

公民的环境诉权限制也体现在立法方面:一是环境诉讼案件受案范围过窄。在20起环境行政司法典型案例中,诉讼案由主要是环境行政处罚和环境行政许可,对于行政机关作出的侵害相对人环境权益的抽象行政行为或怠于履行职权的行为,都未纳入环境行政诉讼范围。二是环境行政诉讼原告起诉资格过严。环境行政诉讼仍将原告受限于“是否与所诉行政行为有利害关系”,但并未指出“利害关系”的具体意涵,导致原告主体资格确定困难。环境作为一项公共产品,每个公民都有使用它的权利和保护它的义务,当环境受到来自公共部门所作出的行政行为的不利影响时,每个公民都应有权利通过行政司法救济消除其影响。但现实中,公民环境行政诉讼的起诉资格仍受到严重限制。在夏春官等4人诉东台市环境保护局环评行政许可案中,人民法院首先严格审查原告是否与环境保护局所作的行政许可有《行政许可法》第四条中规定的“重大利益关系”。

(3)行政审判监督能力不足。行政诉讼设计的初始目的就是预设行政机关有犯错的可能,因而行政诉讼的主要功能还应包括行政审判监督。换言之,行政机关在追求自身利益时,作出的行政管理决定违背了公共利益或公民个人合法权益,利益攸关方可藉助行政诉讼审判来纠正行政机关的违法行为。但是在现行诉讼体制下,环境行政司法审查范围限于具体行政行为且审查的范围和深度有限,只针对具体行政行为的合法性进行审查。而对于环境行政规划等抽象型行政行为,由于缺乏有效的公众参与机制,极易导致危害公众的环境权利,但这些并未纳入环境行政司法的审查范围。环境行政司法审查范围的限制导致行政审判监督机制无法全面发挥其应有的功能。

五、环境行政司法机制的完善路径

20世纪80年代以来,环境保护的相关法律相继制定,环保机关依法享有的管制措施趋于多元化,在环境行政管制的事务中往往引发许多争议。然而,相对于环境纠纷及环境损害赔偿多诉诸于私力救济或政治调解的模式解决,法院所能施展的空间相对有限。其中主要原因在于我国环境行政司法机制不健全。

环境行政司法机制存在的不足之处,主要是通过环境行政司法的应然功能与实然功能的差异进行揭示的。在生态文明法治建设背景下,环境行政司法机制的完善路径主要是将错位的环境行政司法功能重新归位。具体而言:

1.增强环境行政司法的解纷功能

环境行政司法有效解决行政争议、化解行政纠纷、实现“案结事了”的途径主要包括:(1)环境司法专门化。首先,制定专门的环境诉讼程序法,统一规定不同于传统诉讼程序的环境权利救济事项;其次,调整环境审判机构,设立行政诉讼、民事诉讼、刑事诉讼“三审合一”的专门审判庭,以便于有效解决我国环境行政司法中遇到的诸如民事诉讼与行政诉讼交叉等审判难题;最后,完善环境行政诉讼中事实认定与法律适用的裁判规则与裁判方法。(2)合理分配举证责任。为了避免环境行政诉讼中无理缠诉的行为,可以通过举证责任的合理配置有效抑制和化解。对于不同类型的行政行为,差异化分配举证责任,而非一律由行政机关举证。(3)提升法官整体环境司法能力。一方面对从事环境案件审理的法官定期进行环境法律专业知识培训;另一方面吸收专业人才,从环境领域的专业人士中选拔专家学者、律师进入法官队伍,或者建立环境资源审判专家库专门审查行政案件中的环境专业问题。通过优化审判资源,提升法官环境知识素养,是增强环境行政司法解纷功能的前提。

另外,为了使法院与社会在环境议题方面达到有效沟通的目标,法官在陈述判决理由时,应跳出形式法律理念的阐释,而应进一步在环境议题的政策内涵上做出论证。在某些的案例中,对于环境政策上的问题,无法通过个案判决解决的,法院也应积极的发挥作用,向其他权力部门(立法部门与行政部门)通报相关信息。

对于环保机构,应密切关注法院在环境行政司法判决中对环境法律的解释及裁判方向。对于环境行政司法判决的整体方向与论点更应作持续的把握,且能体现在环境执法过程中。由于环境采样与监测的公正性与可信度是当前诉讼的重点,环保部门应在行政程序方面寻求更为周延的执法。基于环保标准的公信力不断受到挑战,制定环保标准时没有相应的法律程序要求,加之行政程序法至今未通过立法许可,环保机构需自行强化环保标准的订立程序,力求兼顾公开透明与专业化以增加社会信任。

2.防止环境行政管制权怠用和滥用

环境行政本身具有浓厚的科技理性与利益衡量色彩,而法官普遍欠缺此类行政技术规制的专业知识,这往往造成法院介入此等事务的先天障碍。本文所分析的环境行政案件判决理由,大体上仍以传统法律语言与概念作为论述基础,并没有专门针对环境问题的特征或环境方面的专业作论述。但是,除了科技背景之外,环境行政仍需遵守依法行政原则以及现代法治国家的正当法律程序,此类事项均有赖于法院的积极审查。

司法发挥对环境行政权的控制作用,实现对行政决定进行实体和程序上的充分司法审查的具体举措可从以下几方面建构和完善,以防止环境行政审判权怠用和滥用:(1)建立环境行政公益诉讼。2015年1月,最高人民法院发布了《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》,将新《环境保护法》中的公益诉讼作了狭义解释,并未包括行政公益诉讼。环境行政公益诉讼指的是公众在环境受到或可能受到行政机关作出的行政决定侵害时,向法院提起诉讼并以维护环境公共利益为主要目的的活动。通过建立环境行政公益诉讼,鼓励公众参与环境保护,藉助公益诉讼审判监督环境行政机关的环境管理决定。(2)强化检察机关的法律监督。人民检察院应通过检察建议的方式对环境行政司法进行监督,以确保法律的准确适用。(3)建立环境行政起诉义务制度。在环境行政司法领域,应确立一定条件下人民检察院的起诉义务,确保环境行政机关的不当管理行为能通过行政诉讼有效制止和纠正。

3.确保公民环境权利救济的有效性

法官在环境行政诉讼案件中,把握公共利益与个人利益的利益平衡最为困难,但这不能作为忽视公民的环境权利救济的借口。具体而言,可从以下4个方面保证公民环境权利救济的有效性:(1)扩大环境司法的受案范围。环境作为一项公共产品,无法为公众分割享有,多数情况下只属于全民所有,很难将这种集体权利主体明确化。因此,环境行政司法的起诉条件以公民权利受损为标准是不科学的。在集体行动的逻辑下会导致无人诉讼,以环境争议发生为起诉要件一定程度上可纾解此瓶颈。除此之外,首先,拓展原告的起诉主体资格,即超越传统诉讼法中“无利害关系便无诉权”理论的桎梏,不同诉讼类型对于原告资格的限制亦不相同,应当注意区别情况,但前提是诉讼主体资格不应限定在“法律上的利害关系”, 当然也需要设置一定的程序防止滥诉。例如,公益诉讼的原告资格必须由单行法律明确规定才能提起;其次,将抽象行政行为的司法审查纳入行政诉讼的受案范围;最后,科学设定行政诉讼起诉期限,环境问题的潜伏性与复杂性导致6个月诉讼期限难以救助当事人的环境权利。(2)建立临时禁止令制度。由于环境损害发生后恢复难度与成本较大,因此,当环境行政争议发生时往往需要立即制止可能的损害环境管理行为。在环境行政诉讼中设立临时禁止令制度,经由诉讼当事人申请或法院认定可对危及环境的行政管理行为发布临时禁止令,要求停止环境管理命令。(3)合理建构环境行政审判体制。建构环境行政审判体制应弱化人民法院维护行政机关职权的功能,以破除地方干预、维护司法公正为主旨。(4)适度强化法院职权调查。在环境行政诉讼中,相对人处于弱势一方,特别是在环境问题举证能力方面,更是无法与具有调查权力的行政机构相提并论,因此,有必要强化法院的职权调查。

[1] 钱水苗. 论环境司法与执法协同保障的完善——以浙江省的实践为例[J]. 中国环境法治,2013,(1):1-20.

[2] 吕忠梅. 论环境纠纷的司法救济[J]. 华中科技大学学报(社会科学版),2004,(4):41-46.

[3] 李挚萍. 外国环境司法专门化的经验及挑战[J]. 法学杂志,2012,(11):112-119.

[4] 杨继文. 环境、伦理与诉讼——从技术到制度的环境司法学[M]. 北京:中国政法大学出版社,2015:23-41.

[5] 张旭东. 环境民事公益诉讼“三要件”研究[J]. 大连理工大学学报(社会科学版),2015,(4):106-111.

[6] 吕忠梅,张忠民,熊晓青. 中国环境司法现状调查——以千份环境裁判文书为样本[J]. 法学,2011,(4):82-93.

[7] 雷磊. 指导性案源法律地位再反思[J]. 中国法学,2015,(1):272-290.

[8] 鄢德奎,陈德敏. 《环境保护法》按日计罚制度适用问题研究——基于立法与执法视角[J]. 北京理工大学学报(社会科学版),2016,(6):146-152.

[9] 河海波. 困顿的行政诉讼[J]. 华东政法大学学报,2012,(2):86-97.

[10] 罗杰·科特威尔. 法律社会学导论[M]. 潘大松,等,译. 北京:华夏出版社,1989:79-80.

[11] 陈兴良. 我国案例指导制度功能之考察[J]. 法商研究,2012,(2):13-19.

[12] 黄云. 我国环境领域公众参与之法律探析[J]. 法学,2011,(10):98-107.

[13] 肖扬. 司法改革必须立足于满足人民群众日益增长的司法需求[N]. 人民法院报,2005-07-19(01).

[14] 鄢德奎,陈德敏. 邻避运动的生成原因及治理范式重构——基于重庆市邻避运动的实证分析[J]. 城市问题,2016,(2):81-88.

The Function and Status of Environmental Administrative Justice in China—— A Textual Review of the Twenty Typical Environmental Protection Administrative Cases

YAN Dekui1,2

( 1.Law School, Chongqing University, Chongqing 400045, China; 2.Research Center for West-China Environment and Resources Law, Chongqing University, Chongqing 400045, China )

Environmental administrative litigation is the main means for environmental administrative justice to be part of environmental governance. Through reviewing the two groups of environmental protection administrative cases published by the Supreme People’s Court, this paper has found that the current environmental administrative justice has three features, namely singular litigation cause, high appeal rate and high defeat rate on the part of the prosecutor. From the perspective of functionalist analysis, it has been found that the immediate function of environmental administrative justice is to guarantee law-based administration of the environmental protection department, interpret relevant environmental laws and regulations, and promote public environmental governance. Although the public has a huge demand for environmental administration judicature, the immediate function of environmental administrative justice fails to resolve administrative disputes, adequately relieve the public’s environmental right and judicially supervise environmental administration. Thus, the key to improving the system of environmental administrative judicature lies in restoring the misplaced environmental administrative justice to its expected functions, that is, to enhance dispute resolution of environmental administration judicature, prevent the idle state or abuse of environmental administrative control power, and ensure the effectiveness of the public’s environmental right support.

environmental administrative justice; administrative disputes; environmental right support; environmental governance

10.19525/j.issn1008-407x.2017.03.015

2016-06-26;

2016-11-15

中央高校基本科研业务费重大项目:“公共建筑碳排放权交易原理与制度研究”(CDJKXB14002);重庆市研究生科研创新项目:“环境风险视域下邻避冲突的法律规制研究”(CYB16051);中央高校基本科研业务费一般项目:“风险视阈下环境群体性事件的法律控制”(106112015CDJSK08JD07)

鄢德奎(1991-),男,河南信阳人,重庆大学法学院博士研究生,西部环境与资源法制研究中心研究人员,主要从事环境资源保护法学研究,E-mail:yandekui@cqu.edu.cn。

DF8

A

1008-407X(2017)03-0099-07