土地资源错配阻碍了产业结构升级吗?

——来自中国35个大中城市的经验证据

李勇刚,罗海艳

(1.安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030;2.安徽财经大学 文学院,安徽 蚌埠 233030)

土地资源错配阻碍了产业结构升级吗?

——来自中国35个大中城市的经验证据

李勇刚1,罗海艳2

(1.安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030;2.安徽财经大学 文学院,安徽 蚌埠 233030)

加快产业结构转型升级是新常态下中国经济保持中高速增长的有力支撑。文章讨论了土地资源错配对产业结构升级影响的内在逻辑机制,并利用中国城市和行业层面数据验证了相关假说。研究发现:(1)地方政府低价过度出让工业用地、高价限制性出让商业和住宅用地的“双二手”供地策略是土地资源错配的根源。(2)土地资源错配进一步强化了以中低端制造业为主导的产业结构刚性,抑制了产业结构从低级形态向高级形态的转变,这表明土地资源错配的确是制约我国产业结构升级的重要因素。(3)土地资源错配对不同产业和产业内部升级的影响存在异质性,其促进了制造业和生产性服务业的发展,但对生活性服务业和公共性服务业的影响并不显著。此外,土地资源错配对产业结构升级的作用效果呈现出明显的东、中西部区域分化以及显著的时序异质性,其中,对东部地区的影响显著为正,对中西部地区的影响则显著为负。

土地资源错配;产业结构升级;供地策略

一、引 言

民以食为天、国以土为本。土地作为人类赖以生存和发展的基本资源,是城市发展的第一要素,在中国经济增长中扮演了发动机的角色。在中国特有的土地征用和出让制度下,地方政府是土地一级供应市场的实际垄断者,其主导下的土地资源及其剩余收益的配置,为工业化和城镇化提供了强大的动力和保障。然而,由于中国市场化改革走的是一条“渐进式”的道路,政府干预和管制资源配置的现象仍较为普遍,特别是对土地资源的配置,非市场化或半市场化特征十分明显,导致土地资源配置中存在市场和政府双重失灵的现象。这种土地资源错配的直接结果就是导致我国制造业的超常规发展和产能的严重过剩,以及服务业的有效供给相对不足(刘志彪等,2015),造成中国产业结构升级步履迟缓,进一步加剧了经济结构的扭曲。当前,中国经济发展进入新常态,由高速增长转为中高速增长,所面临的发展环境正在发生深刻变化。新常态提供了中国从经济大国迈向经济强国的新机遇,但也面临着由增长乏力陷入多重危机的新挑战(高波,2016)。在此背景下,唯有合理配置资源尤其是土地资源才能有效应对诸多新挑战、全力保障供给侧结构性改革。因此,研究土地资源错配的根源及其对产业结构转型升级的影响效应,进而深入探究其对城市内部的行业发展特征和区域产业结构调整冲击的特别之处,对于提高土地资源的供给和产出效率、切实发挥土地在供给侧结构性改革中的要素作用、加快推动产业结构由中低端向高端迈进具有重要的现实意义。

二、文献综述

近年来,国外学者对该问题进行了深入研究。Midrigen和Xu(2010)、Buera等(2011)和Yang(2011)从理论和实证角度进行了深入研究,发现资源错配会带来生产率和总产出的损失,尤其会对全要素生产率产生负面影响。Restuccia和Rogerson(2008)、Wright和Sandleris(2011)的研究也得到了类似结论。Hsieh和Klenow(2009)使用微观企业数据研究资源错配对中国和印度制造业TFP的影响发现,若中国和印度资源配置效率提高到与美国一样高的水平,则中国和印度的TFP或GDP可以分别增加30%-50%和40%-60%;他们进一步指出,中国和印度与美国在总体全要素生产率上的差距主要源于严重的资源错配问题。Ziebarth(2013)利用美国大萧条时期的数据研究发现,资源错配导致TFP下降了5%到9%,而银行系统的崩溃是造成资源错配问题加剧的主要原因。

由于中国资源配置的市场机制尚未完全建立,在要素供求、资源价格等方面存在一定扭曲,资源错配现象仍较为严重,但国内学者中专门研究资源错配的不多,且多利用微观企业数据进行实证研究。姚战琪(2009)、陈永伟和胡伟民(2011)、袁志刚和解栋栋(2011)、朱喜等(2011)以及张钟文(2015)从劳动力错配、要素市场政策扭曲等视角探究了资源错配对全要素生产率和产出的影响。聂辉华和贾瑞雪(2011)利用1999-2007年中国全部国有及规模以上制造业企业数据研究发现,国有企业的低效是导致资源错配的主要原因。鄢萍(2012)基于中国制造业企业数据研究了金融资本错配的影响,发现企业间的利率差异是造成我国金融资本错配的最主要原因。

由以上分析可知,讨论土地资源错配问题的文献较少,且涉及土地资源错配的产业结构升级效应的研究文献则更少。Kula(1988)、Brandt等(2013)、Restuccia和Rogerson(2013)等少数学者的研究涉及了土地资源的错配问题,但多为理论分析,缺少实证检验研究。Duranton等(2015)使用印度数据进行实证研究,发现土地资源错配引起了用于农业土地开发的金融资源的错配,进而降低了农业的生产效率和产量。Restuccia和Santaeulàlia-Llopis(2015)使用马拉维地区农户调查数据,在控制一系列影响因素后,研究发现,农用地的错配对农业生产率产生了负面影响,进一步研究发现,当农用地被有效利用时,其生产率将提高2.6倍。Huang和Du(2017)利用中国2003-2012年城市数据研究发现,地方政府的财政激励和政治晋升激励加剧了土地供应结构的失衡。

由于土地的开发和出让是地方政府以地生财的主要手段(孙秀林和周飞舟,2013),在中国经济发展中扮演了发动机的角色(刘守英,2014)。加之中国土地资源严重紧缺,使得土地资源的配置成为中国生产率提高和经济增长的重要制约因素。因此,如何合理配置土地资源早已成为国内学术界和业界关注的焦点,但关于土地资源错配问题的研究仍然较少。陶然和汪晖(2010)指出,地方政府低价、过度供给工业用地以及高价、限制性出让商住用地带来了中国制造业的超常规发展,推动了房地产业部门的高速增长,使中国成为了世界低端制造业中心。黄忠华和杜雪君(2014)指出,现阶段地方政府煞费苦心和发展导向的土地经营活动最终造成了土地资源的低效率困境和再配置障碍。李力行等(2016)研究发现,对土地依赖程度高的行业受土地资源错配的负向影响更大。

以上文献系统探究了资源错配及土地资源错配问题,其中不乏真知灼见,对于我们研究土地资源错配的产业结构变迁效应无疑具有极其重要的参考价值。然而,现有研究并没有深入分析土地资源错配的根源及其影响,实证研究也较少。与现有研究土地资源错配的文献相比,本文的主要贡献在于:一是系统探讨了地方政府官员在晋升激励和财政激励的双重激励下的策略性土地出让行为,并提出了假说。二是从理论和实证上研究了土地资源错配对我国产业结构升级的影响,在一定程度上填补了土地资源配置扭曲对产业结构升级影响的研究空白。三是考察土地资源错配对我国第二产业和第三产业发展影响的异质性,以及对服务业内部细分行业发展影响的异质性,并深入分析了造成异质性影响的原因。

三、制度背景、理论分析与研究假说

土地资源错配对产业结构升级的冲击带有浓厚的地方政府行政干预和管制的制度色彩。1994年分税制改革后,中央的财政集权和事权下放打破了地方政府的财政收支平衡,极大地削弱了地方政府的财政收入自主权,由此所产生的巨大财政压力迫使地方政府寻求突破。在中国特有的土地征收和出让制度下,地方政府兼具国有建设用地所有者、供给者和垄断者“三位一体”的特殊身份,进而能够低价征用农业用地,高价、限制性出让商业和住宅用地以实现土地资本化,极大地缓解了地方政府的财政压力,开启了一个以土地开发为基础的“空间城市化大跃进”(陶然和汪晖,2010),形成了一种极具中国特色的经济增长模式,即“以地谋发展”。因此,土地资源错配主要是土地要素供给的角度,通过作用于不同生产部门间土地要素投入价格和规模的差异最终影响产业结构水平的高低和演进方向。

改革开放以来,我国干部考核标准发生了重大转变,官员任期内的经济绩效取代了过去的政治忠诚度(Li和Zhou,2005),逐步形成了以经济建设为中心的政绩考核指标体系和“唯GDP论英雄”的政绩观,使得地方政府官员的晋升与当地及邻近地区的经济增长情况紧密挂钩(罗党论等,2015),进而导致地方政府官员为经济增长而展开激烈竞争。为快速挤入职务晋升通道,地方政府官员产生了刺激经济短期增长的强烈动机(陈志勇和陈思霞,2014),会尽一切可能整合其所能控制和影响的经济与政治资源以推动本地区的经济快速增长(郑思齐等,2014)和财政收入的增加,以期在有限任期内获得更多政绩。而土地作为经济活动、产业布局和城市经济集聚的空间载体(邵朝对等,2016),为中国经济的持续稳定增长提供了强大动力和保障,也是地方政府谋求发展以应对区域发展竞争和政治晋升锦标赛的重要工具。

在财政竞争和以经济绩效为核心的政绩考核体系的驱动下,地方政府通过创建各类工业园区,廉价出让工业用地,竞相提高工业用地的协议出让面积占比(杨其静等,2014),以最大化招商引资,带动产业的集聚发展。然而,由于地方政府官员的任期较短,平均为3年(陶然等,2010),在“如此短暂”的任期内,地方政府官员在促进辖区经济增长中存在严重的短视行为,在垄断的土地市场上会策略性地设置土地出让价格和出让规模(王贤彬等,2014)。除了廉价过度出让工业用地外,还会高价限制性出让商住用地,即“双二手”供地策略,以最大限度满足其为增长而竞争的需要。但是,这种“以地谋发展”的模式也会对产业发展产生不利影响。一方面,地方政府官员积极推动工业用地的征用和过度扩张出让规模,使得低价供应工业用地的招商引资竞争越来越呈现出底线竞争的特征,推动制造业的超常规发展。另一方面,地方政府会有意识地选择“少出让、多抵押”的出让模式,达到高价、限制性出让商住用地以提高土地出让收入的目的,这将使得用地结构和要素价格产生错配,工业用地供应偏高,服务业用地供应相对不足,导致第三产业的发展相对滞后,从而进一步加剧经济结构失衡的矛盾,给经济社会发展带来一系列长期负面影响。

同时,地方政府过度出让工业用地促进制造业发展,除了可以推动经济快速增长之外,还可以获得增值税和营业税等预算内财政收入,而这种由制造业发展所带来的税收收入一旦产生,往往会保持稳定乃至上升的势头(陶然等,2009),因此,地方政府为实现财税收入最大化,偏好于低价协议出让工业用地以促进制造业的发展。此外,制造业劳动生产率高于服务业(谭洪波和郑江淮,2012),是经济长期稳定增长的原动力和必要基础,也是工业化和现代化的主导力量。与此相对的是,服务业具有无形性、产品不易于统计等特征,对经济增长的拉动作用相对较小。因此,为在区域竞争中胜出,地方政府强烈偏好于发展制造业,利用其在土地一级供应市场中的垄断地位,不惜通过“竞次式”的竞争,为制造业投资者提供低价土地和基础设施建设补贴,对当地制造业发展起到了重要的杠杆作用。然而,地方政府通过大量低价出让工业用地以促进制造业快速发展,尽管能够成功避开经济增长中因土地资源稀缺所导致的用地价格不断上涨问题(刘守英,2014),但也将导致地方产业结构“过度工业化”或重化工业化(李勇刚和王猛,2015)。基于以上分析,我们提出研究假说1。

假说1:土地资源错配促进了制造业及第二产业的快速发展,但对第三产业的发展产生了抑制作用。

由以上分析可知,降低工业用地的出让价格和扩大出让规模成为地方政府官员竞相招商引资以发展辖区制造业的重要手段。为了在政治晋升锦标赛中胜出,地方官员更为关心的是土地引资的规模而不是质量,因此,围绕工业用地出让的招商引资竞争,造成了旺盛的增量工业用地需求与存量工业用地利用效率低下现象并存。而地方政府通过降低工业用地出让价格、招商引资质量和产业准入门槛或先征后返、税收减免奖励等形式变相降低招商企业用地成本,对某些特定企业进行扶持或压制等,都会对土地资源的配置造成扭曲,从而带来严重的错配(Restuccia和Rogerson,2008),极大降低了土地资源配置效率。在地方政府竞相以低地价招商引资的过程中,大量生产率低的中低端制造业企业因用地成本低而得以进入园区投资,从而造成工业用地的粗放、低效率利用和隐性浪费,导致产业投资的低水平重复和结构的低水平雷同(曲福田等,2008),最终在稀缺工业用地上的投资形成了大量工艺落后、技术含量低、发展前景黯淡的中低端制造业产能(杨其静等,2014),使中国成为全世界中、低端制造业中心(陶然和汪晖,2010),进而阻碍了产业结构由以劳动密集型产业为主向以资本和技术密集型产业为主的转化,不利于高端制造业集聚。同时,由于中国经济发展具有典型的二元特征,区域产业发展差异较为明显。除了上海、深圳等东部沿海发达城市进入后工业化阶段之外,现阶段中国大部分城市尤其是中西部城市还处于城市发展初期,制造业整体上亦处于全球价值链的中低端,产品技术含量和附加值较低,核心竞争力不强,导致城市内部低端制造业的大规模集聚,且呈现出“锁定”状态,难以推动高端制造业和新兴产业的发展。在此情况下,地方政府“以地引资生税”培育形成的工业多以中低端制造业为主,对产业结构升级的整体带动作用相对有限,使得产业结构由低端行业向高端行业集聚的演变过程缓慢,进一步强化了以中低端制造业为主导的产业结构刚性。基于以上分析,我们进一步提出研究假说2。

假说2:土地资源错配进一步强化了以中低端制造业为主导的产业结构刚性,抑制了产业的多样化发展和产业结构的升级。

四、研究设计

(一)计量模型设定。通过以上理论分析得知,土地资源错配与产业结构升级之间存在内在的逻辑关系,但没有经典文献描述这两者之间的函数关系,不利于构建计量模型。为了准确捕捉土地资源错配对产业结构升级影响的动态变化特征,我们构建动态面板模型,具体形式如下:

(1)

其中,ISUit表示各个城市产业结构升级指数,LRMit表示土地资源错配程度,Controlit表示影响产业结构升级的一系列控制变量,主要包括:对外开放程度、基础设施状况、金融深化程度、政府资源控制程度、人力资本禀赋、自然资源禀赋和人口密度。LRMit、LRMit和ρWISUit分别表示不可观测的地区效应、时间效应和随机扰动项。

(二)变量选择。

1.被解释变量。产业结构升级(ISU)。借鉴汪伟等(2015)的方法,采用不同产业增加值占比数据,构造了包括第一、第二、第三产业在内的产业结构升级指数。计算公式如下:

(2)

其中,ISU表示产业结构升级指数,xi表示第i产业增加值占GDP的比重,ISU取值范围为1≤ISU≤3,当其值为1时,表示产业结构处于最低层次,国民经济中仅有第一产业;当其值为3时,表示产业结构服务化程度最高,国民经济中仅有第三产业;当国民经济中三次产业均有分布时,其值介于1到3之间。

同时,为了准确捕捉土地资源错配对城市内部不同产业发展的异质性影响,本文在基准模型的基础上,将第二产业增加值占GDP的比重(SIS)与第三产业增加值占GDP的比重(TIS)分别作为被解释变量加入计量模型中进行回归分析。此外,为了考察土地资源错配对制造业和服务业的影响,我们将制造业占比(MIP)、生产性服务业占比(PSP)、生活性服务业占比(CSP)、公共性服务业占比(PSSP)作为被解释变量,*按照服务对象将服务业划分生产性服务业、生活性服务业和公共性服务业。其中,生产性服务业包括交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,金融业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业。生活性服务业包括批发零售业,住宿和餐饮业,房地产业,居民服务和其他服务业。公共性服务业包括水利、环境和公共设施管理业,教育业,卫生、社会保险和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织。分别加入计量模型作了进一步回归分析。鉴于数据可得性,本文采用制造业、生产性服务业、生活性服务业和公共性服务业的就业人数分别占城镇总就业人数的比重衡量不同行业发展水平。

2.解释变量。土地资源错配(LRM)。借鉴范剑勇和莫家伟(2014)、杨其静等(2014)的方法,本文使用各地市协议出让土地面积占国有建设用地出让总面积的比值衡量土地资源在不同行业和用途间的错配程度。同时,由于2006年8月底国务院颁布实施了《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》,规定工业用地的出让必须采用招标、拍卖、挂牌等方式,使得工业用地的协议出让比例迅速下降,由2007的74%大幅下降到2008年的17.2%,而通过招标、拍卖、挂牌方式出让的土地中工业用地占比则达到了51%(雷潇雨和龚六堂,2015),这意味着,从2008年起协议出让土地面积已不能很好地代表工业用地出让面积。基于此,考虑到数据可获得性,并适当延长样本期增加样本容量以提高估计的精确度,我们除了采用协议出让土地面积占国有建设用地出让总面积的比重衡量2003-2008年土地资源错配程度之外,还将样本期延长到2014年,但对于土地资源错配程度的衡量则稍作修改。其中需要说明的是,对于2009-2014年土地资源错配程度的衡量,借鉴李力行等(2016)的方法,采用工矿仓储用地供应面积占国有建设用地出让总面积的比值衡量。

3.控制变量。对外开放程度(OP)。随着参与国际分工的深度不断延伸,实际利用外商直接投资、商品进出口将成为影响我国产业结构演进的最重要的外部因素。基于此,本文按照以年平均汇率换算成人民币价格的进出口总额占GDP的比值衡量各个地区对外开放程度。基础设施状况(INF),本文采用城市人均铺装道路面积衡量基础设施状况。金融深化程度(FDL),采用年末金融机构人民币各项贷款余额与GDP的比值衡量各市金融深化程度。政府资源控制程度(SRC),参考朱英姿和许丹(2013)的方法,用预算内财政支出与GDP的比值作为政府资源控制力的衡量指标。人力资本禀赋(HCE),使用每万人普通高等学校在校学生数衡量地区人力资本禀赋。自然资源禀赋(NRE),参考安苑和王珺(2012)的方法,用采矿业就业人数占城镇总就业人数的比重衡量地区自然资源禀赋。采用城镇人口密度(PD)衡量人口集聚程度及相应的市场规模。

(三)数据来源与描述性统计。考虑到数据可得性,我们选取中国2003-2014年35个大中城市的面板数据实证检验土地资源错配对产业结构升级的影响效应。*35个大中城市包括东部地区的北京、天津、石家庄、沈阳、大连、上海、济南、南京、杭州、福州、厦门、广州、深圳和海口等16个城市,中西部地区的太原、南昌、合肥、长沙、武汉、郑州、哈尔滨、长春、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、南宁、乌鲁木齐和呼和浩特19个城市。由于数据缺失问题,没有将拉萨包括进来。计量模型中各变量的数据主要来源于国研网统计数据库、《中国国土资源统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》以及各市历年《统计年鉴》和《国民经济和社会发展统计公报》。为了消除异方差的影响,对计量模型中的各变量数据均取自然对数。*限于篇幅,变量描述性统计结果未列出,如有需要可向作者索要。

五、实证结果分析

(一)基准模型估计结果。本文将采用两步系统GMM估计法,通过分步依次添加控制变量的方法对土地资源错配与产业结构升级之间的关系进行实证检验。在模型1至模型8中,由残差自相关检验AR(1)和AR(2)的P值可知,不能拒绝模型中残差无自相关性的原假设;由Sargan检验的P值可知,不能拒绝工具变量联合有效的原假设,这表明本文选择的工具变量和滞后阶数是有效的,计量模型回归结果较为理想。由于本文主要研究土地资源错配的产业结构升级效应,因此我们重点报告模型8的估计结果。

由表1的模型1至模型8可知,依次加入控制变量后,我们所关心的土地资源错配的估计系数均显著为负,系数大小变动不大,且各控制变量的系数和显著性亦相差不大,这意味着估计结果具有较高稳健性。其中,产业结构升级指数滞后一期值的估计系数显著为正,表明上一期城市产业结构的升级对当期值具有显著的正向影响。工业用地出让面积占比的估计系数为负,且在5%的水平上显著,这表明土地资源错配显著抑制了产业结构升级,亦说明土地资源错配是导致我国整体产业结构升级迟缓、产业结构高级化和服务化程度较低的重要因素,这个结果也支持了研究假说2。以GDP为导向的发展目标和政绩考核要求,使得地方政府官员产生了强烈的出让辖区土地以促进经济增长的动机。各级地方政府通过竞相降低工业用地价格和产业准入门槛,扩大辖区工业用地供应规模,将土地资源优先用于能够带来更多GDP和财税收入的密集型制造业等行业的发展,阻碍了土地资源向高端制造业和服务业的流动,进而导致土地资源的不合理配置,挤占了高端制造业和现代服务业等行业的发展空间,进一步强化了以中低端制造业为主导的产业结构刚性,不利于产业结构升级。

控制变量中,对外开放程度的估计系数显著为负,表明对外开放程度的提高并未带来产业结构的升级。原因可能是我国政府为更好发挥劳动力资源的禀赋优势,大力扶持劳动密集型出口企业,虽然促进了制造业的发展,但参与国际贸易的国内企业的生产效率并没有得到显著提升,因此,对外开放并未对产业结构高级化起到促进作用。基础设施状况的估计系数显著为正,表明基础设施的改善促进了产业结构升级。在要素能够自由流动的情况下,基础设施的外部经济性特征较为明显,存在正向空间溢出效应和“蒂伯特选择”机制,进而促进了产业结构优化升级。金融深化的估计系数显著为正,表明金融深化程度的提高促进了产业结构升级。原因可能是金融深化程度提高,有助于改善企业和产业发展的金融环境,有利于企业扩大生产规模,提高劳动生产效率,进而促进产业结构转型升级。政府资源控制程度的估计系数显著为负,表明政府资源控制程度的提高显著抑制了产业结构的升级。原因可能是地方政府对辖区资源的控制程度越高,能够调动的资源数量也越多。出于政治晋升的需要,地方政府官员将辖区土地资源过度配置到基础设施建设和影响力较大的制造业发展项目上,从而造成土地资源配置失衡,进一步导致了产业结构的扭曲。自然资源禀赋的估计系数显著为负,表明丰富的自然资源对产业结构升级产生了抑制作用。原因可能是资源越丰裕的地区,在社会经济发展过程中对自然资源的依赖程度也就越高,加之资源型产业价值链较短和行业进入门槛较高,容易形成“一业独大”的产业格局,对其他产业尤其是现代服务业的发展易产生挤出效应,从而陷入资源优势陷阱,阻碍了产业结构优化升级。人口密度的估计系数显著为正,表明人口密度的提高对产业结构升级产生了正向促进作用。这可能是因为随着人口密度的提高,对服务业产品的需求也相应增加,进而扩大了服务业的发展空间,由此促进了服务业的快速发展以及产业结构的高级化。人力资源禀赋的估计系数不显著,表明现阶段我国人力资本积累的产业结构升级效应尚未大范围显现。

表1 全国层面基准模型回归结果

注:(1)括号内为相应的z值;(2)***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著;(3)AR(1)、AR(2)和Sargan检验值的括号内为相应的P值。下表同。

(二)稳健性检验。考虑到地方政府土地资源错配行为与当地产业结构调整之间可能存在双向因果关系,会降低估计结果稳健性,我们分别使用三次产业就业占比计算得到的产业结构升级指数(ISUR)、第三产业增加值占比与第二产业增加值占比的比值(IS)作为被解释变量的替代变量;同时,在不改变被解释变量情况下,采用商业用地价格与工业用地价格的比值(CIR)和住宅用地价格与工业用地价格的比值(HIR)作为土地资源错配的替代变量,进行稳健性检验。此外,考虑到劳动力迁移、投资和技术溢出等因素均可使得一个地区的产业结构升级受到相邻地区的影响,产业结构升级可能存在很强的空间联动性,本文采用空间面板数据模型进行稳健性检验。由稳健性检验结果可知,各模型解释变量的估计系数均显著为负,且大部分控制变量估计系数的显著性和符号均未发生较大改变,与基准模型估计结果基本一致。*限于篇幅,此处未详细报告稳健性检验的结果,感兴趣的读者可向作者索取。

以上稳健性检验结果进一步表明本文基准模型的估计结果具有较高的稳健性。

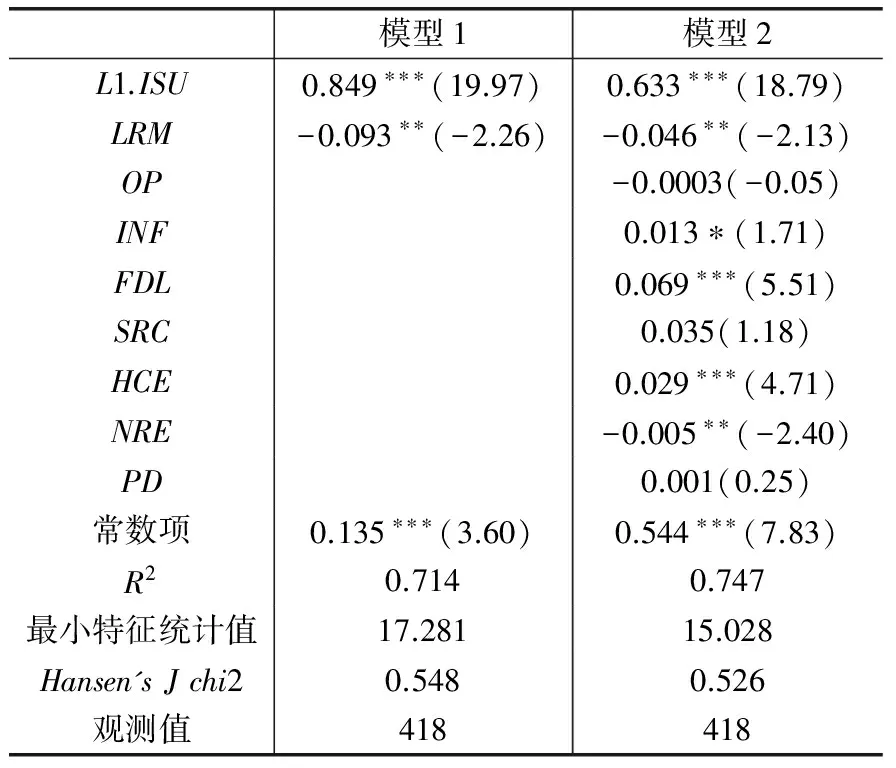

(三)内生性问题。在本研究中,土地资源错配与产业结构升级可能存在双向因果关系,加之遗漏重要变量或变量的测量误差等问题,有可能产生内生性问题。基于此,我们采用工具变量法进行回归分析。在工具变量选择上,参考李力行等(2016)的做法,采用市委书记任职年数和市委书记年龄作为土地资源错配的工具变量进行回归分析,估计结果如表2所示。模型1和模型2中的最小特征统计值分别为17.281和15.028,均大于10,可知模型不存在弱工具变量问题;过度识别检验的P值分别为0.548和0.526,可知模型的工具变量均为外生,与误差项不相关,上述结果表明本文所选工具变量是合适的。与基准模型估计结果相比,土地资源错配的估计系数仍然显著为负,表明在校正了可能存在的内生性问题后,土地资源错配对产业结构升级的影响仍显著为负。采用工具变量法进行回归并未显著改变基准模型的估计结果。

表2 工具变量法回归结果

六、进一步分析:土地资源错配对产业结构升级影响的异质性

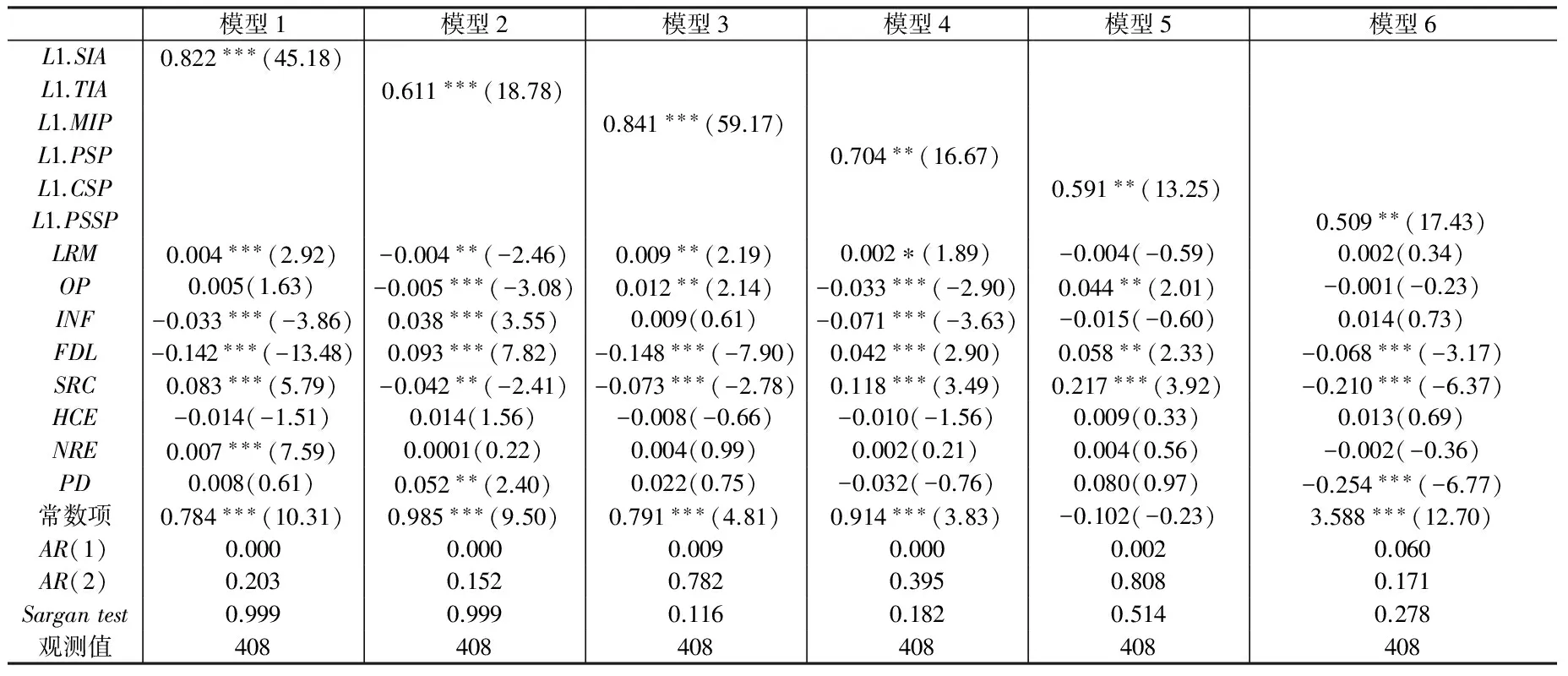

(一)产业异质性。前一部分我们已从城市产业总体层面验证了土地资源错配对产业结构升级的影响效应,考虑到土地要素在三大产业之间的配置比例事关产业结构的调整,因此,有必要进一步探究土地资源错配对城市产业内部结构的影响,即对第二产业和第三产业的增加值占GDP比重的影响,从而对土地资源错配与产业结构升级之间的关系进行更加细致和纵深的解读,估计结果如表3的模型1和模型2所示。其中,模型1和模型2对应的分别是以第二产业和第三产业增加值占比作为被解释变量的估计结果。

由模型1和模型2估计结果可知,土地资源错配对第二产业的估计系数在1%的水平上显著为正,对第三产业的估计系数在5%的水平上显著为负,这说明土地资源错配对第二产业的发展产生了显著的正向促进效应,对第三产业的发展则产生了抑制作用。这表明在不同产业层面上,土地资源错配并未导致产业发展“由二进三”现象,这个结果支持了研究假说1。

(二)细分行业异质性。为了考察土地资源错配对服务业内部的细分行业和制造业的影响效应,以及土地资源错配是否导致服务业内部由生活性服务业向生产性服务业的升级,我们进一步分析了土地资源错配对制造业、生活性服务业、公共性服务业和生产性服务业的影响效应,以探究土地资源错配对服务业发展的异质性影响效应,估计结果如表3的模型3至模型6所示。其中,模型3至模型6对应的分别是以制造业就业占比,生产性服务业、生活性服务业和公共性服务业的就业占比作为被解释变量的估计结果。

由模型3可知,土地资源错配的估计系数在5%的水平上显著为正,表明土地资源错配促进了制造业的发展,有利于提高制造业集聚水平,这也表明土地供应中暗含的地方政府对制造业的偏好被经验研究进一步证实。由模型4可知,土地资源错配对生产性服务业发展的影响显著为正,即土地资源错配促进了生产性服务业的发展,这可能是由于制造业的发展与生产性服务业需求关联度较高,当土地资源过度配置到制造业部门,在促进制造业发展的同时,对中间性服务投入的需求也越来越多,进而扩大了生产性服务业的市场空间,因此,制造业的发展对生产性服务业的发展起着非常重要的作用。从估计系数来看,土地资源错配对生产性服务业的促进作用远远小于对制造业的促进作用。由模型5和模型6可知,土地资源错配对生活性服务业发展的影响为负,对公共性服务业发展的影响为正,但均不显著,这可能是由于生活性服务业和公共性服务业在增加财税收入、促进经济增长方面所起的作用相对较小,地方政府官员为了在晋升锦标赛中胜出,配置到这两个行业的土地资源较少,从而重点发展制造业,但也抑制了其他服务业的发展。以上结果表明,土地资源错配在一定程度上诱发了服务业由低端向高端的演进,在服务业内部结构上表现为从生活性服务业和公共性服务业转向生产性服务业的趋势。由以上分析可知,土地资源错配促进了第二产业、制造业和生产性服务业的发展,但对第三产业和生活性服务业的发展则产生了抑制作用。

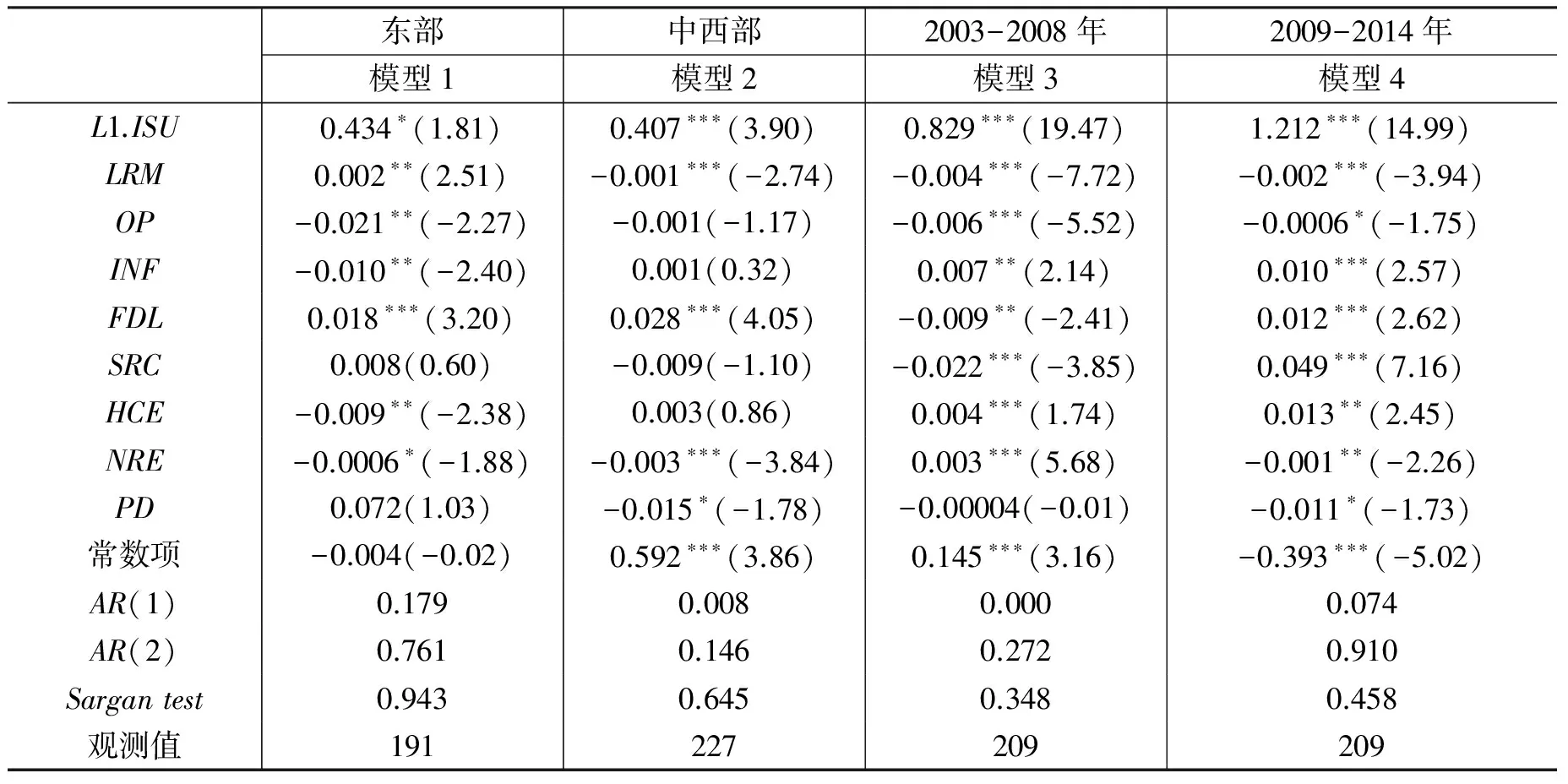

表3 土地资源错配对不同产业和细分行业的异质性影响

(三)区域异质性。为考察土地资源错配对产业结构升级的区域异质性影响,结合中国传统的地域划分,本文将35个大中城市划分为东部与中西部地区,回归结果如表4的模型1和模型2所示。由估计结果可知,土地资源错配对产业结构升级的影响存在显著的区域异质性,呈现出梯度差异特征。其中,对东部地区产业结构升级的影响在5%的水平上显著为正,对中西部地区的影响则在1%的水平上显著为负。这表明土地资源错配显著促进了东部地区产业结构升级,但抑制了中西部地区产业结构升级。原因可能是:第一,东部地区经济较为发达,资源配置的市场化程度较高,土地资源错配程度较低,对产业结构升级的负面作用较小。第二,东部地区制造业分工程度、生产技术和产业层次均远高于中西部地区,居高不下的房价及土地出让价格使得居住成本、土地和劳动力成本大幅上涨,进而促使增长粗放、附加值低的中低端产业逐渐向中西部地区扩散,使得该地区高端行业的集聚程度逐渐提高,从而促进了产业结构向高级化的演进。第三,东部地区居民收入达到较高水平,对服务业产品的需求呈现出多元化和高端化特征,加之制造业价值链向中高端攀升过程中也需要与之相匹配的生产性服务业,这就“倒逼”东部地区的地方政府在出让土地时适度向服务业倾斜,从而使得服务业在该地区尤其是一线和部分二线重点城市呈现出更为明显的集群化发展趋势。

(四)时序异质性。考虑到中国经济在2008年出现重大转折,加之2008年以后我国协议出让土地中工业用地占比大幅下降,这一比重从2007年的59%降到2008年的20%以下,低价出让工业用地行为得到了有效控制。因此,本文以2008年为分界点,将样本期划分为2003-2008年和2009-2014年两个阶段。估计结果如表4的模型3和模型4所示。由估计结果可知,2003-2008年和2009-2014年期间,土地资源错配的估计系数显著为负,其绝对值从0.004降为0.002,表明2003年以来土地资源错配对产业结构升级的负面影响程度下降,即呈现出一定的时序差异。原因可能是土地出让行为的进一步规范,有效解决了建设用地总量增长过快、低成本工业用地过度扩张等问题,工业用地低价协议出让面积下降,因此,2009年以来,土地资源错配程度下降,对产业结构升级的负面作用也随之降低。

表4 土地资源错配对产业结构升级的区域和时序异质性影响

七、结论与启示

本文基于土地资源配置视角,系统探讨了土地资源错配对产业结构升级的影响机理,并采用两步系统GMM估计法对中国2003-2014年35个大中城市的面板数据进行实证分析,以考察土地资源错配对产业结构升级的影响。研究结果发现:(1)为在政治晋升锦标赛中胜出,地方政府低价过度出让工业用地、高价限制性出让商住用地的“双二手”供地策略,导致了土地资源在不同产业部门间的非均衡配置及配置效率的损失,说明地方政府主导的土地供应策略行为是土地资源错配的根源。(2)土地资源错配显著抑制了中国产业结构从低级形态向高级形态转变,这表明土地资源配置的扭曲确实是制约我国产业结构升级的重要因素,即地方政府通过对工业用地的偏向性配置进一步强化了以中低端制造业为主导的产业结构刚性,抑制了城市产业结构向多元化和高级化发展。(3)深入不同产业和制造业,以及服务业内部的细分行业后,发现不同产业之间和产业内部的升级效应存在异质性。其中,土地资源错配对第二产业发展产生了显著的正向促进效应,对第三产业发展则产生了抑制作用。进一步分析发现,土地资源错配对制造业和生产性服务业产生了正向促进作用,对公共性服务业发展产生了负向作用,表明土地资源错配有助于优化第三产业内部结构,但产业结构调整还未形成以先进制造业和现代服务业为主的升级格局。(4)土地资源错配对产业结构升级的作用效果呈现出明显的东、中西部区域分化以及显著的时序异质性。

本文的政策启示主要体现在:一是完善政绩考核体系。淡化GDP在政绩考核中的重要性,增加经济发展质量、党的建设、生态文明建设和安全生产等指标的比重,减少地方政府在土地资源配置中的短视和扭曲行为。二是深入推进分税制改革。优化地方政府财权和事权的匹配程度,合理确定中央与地方收入分享比例,缓解地方政府财政压力,降低其对土地财政的依赖程度。三是适时改革土地出让和征用制度。进一步转变土地资源配置方式,由政府主导转变为市场主导,提高土地利用效率。同时,建立工业用地和商住用地出让价格的协调机制,消除地方政府扭曲土地出让价格的动机,优化土地出让结构,从而加快经济结构调整、助推产业结构转型升级。当然,本文的研究还存在一些不足,在后续研究中可以尝试将分税制体制纳入分析框架,以进一步探究土地资源错配的深层次体制性因素。

[1]陈永伟,胡伟民.价格扭曲、要素错配和效率损失:理论和应用[J].经济学(季刊),2011,(4):1401-1421.

[2]陈志勇,陈思霞.制度环境、地方政府投资冲动与财政预算软约束[J].经济研究,2014,(3):76-87.

[3]高波.新常态下中国经济增长的动力和逻辑[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2016,(3):31-42.

[4]雷潇雨,龚六堂.基于土地出让的工业化与城镇化[J].管理世界,2014,(9):29-41.

[5]李力行,黄佩媛,马光荣.土地资源错配与中国工业企业生产率差异[J].管理世界,2016,(8):86-96.

[6]李勇刚,王猛.土地财政与产业结构服务化——一个解释产业结构服务化“中国悖论”的新视角[J].财经研究,2015,(9):29-41.

[7]邵朝对,苏丹妮,邓宏图.房价、土地财政与城市集聚特征:中国式城市发展之路[J].管理世界,2016,(2):19—31.

[8]杨其静,卓品,杨继东.工业用地出让与引资质量底线竞争——基于2007~2011年中国地级市面板数据的经验研究[J].管理世界,2014,(11):24-34.

[9]袁志刚,解栋栋.中国劳动力错配对TFP的影响分析[J].经济研究,2011,(7):4-17.

[10]Buera F J, Kaboski J P, Shin Y. Finance and development:A tale of two sectors[J].American Economic Review,2011, 101(5):1964-2002.

[11]Hsieh C, Klenow P. Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J].The Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(4):1403-1448.

[12]Huang Z,Du X. Government intervention and land misallocation:Evidence from China[J].Cities, 2017, 60(2):323-332.

[13]Li H, Zhou L.Political turnover and economic performance:The incentive role of personnel control in China[J].Journal of Public Economics,2005,89(9-10):1743-1762.

(责任编辑 石 头)

DoesLandResourceMisallocationHindertheUpgradingofIndustrialStructure?EmpiricalEvidencefromChinese35LargeandMedium-sizedCities

Li Yonggang1, Luo Haiyan2

(1.SchoolofEconomics,AnhuiUniversityofFinance&Economics,Bengbu233030,China; 2.SchoolofLanguagesandMedia,AnhuiUniversityofFinance&Economics,Bengbu233030,China)

To speed up the transformation and upgrading of industrial structure is the strong support for the maintenance of rapid economic growth in China under the new normal. This paper discusses the internal logic mechanism of the influence of land resource misallocation on industrial structure upgrading, and then uses the Chinese urban and industry level data to verify the hypotheses. It comes to the following conclusions: firstly, the local government “double second-hand” land supply strategy which excessively sell the industrial land by low prices and then is restrictive to sell the commercial and residential land by high prices is the root cause of land resource misallocation; secondly, land resource misallocation further intensifies the industry structure rigidity dominated by low-end manufacturing industries, and inhibits the transition of industrial structure from junior form to more advanced form, showing that land resource misallocation is an important factor restricting industrial structure upgrading in China; thirdly, land resource misallocation has heterogeneous effects on different industries and internal industry upgrading, and promotes the development of manufacturing and producer services, but has no significant effects on life and public services. In addition, the effect of land resource misallocation on the upgrading of industrial structure shows obvious regional bifurcation in East China, Central China and Western China, as well as significant temporal heterogeneity; the impact on East China is significantly positive, and the impacts on Central China and Western China are significantly negative.

land resource misallocation; upgrading of industrial structure; land supply strategy

2016-01-10

国家社会科学基金青年项目(14CJY028)

李勇刚(1980-),男,广西桂林人,安徽财经大学经济学院副教授,硕士生导师; 罗海艳(1982-),女,贵州凯里人,安徽财经大学文学院讲师。

F062.9;F321.1

:A

:1001-9952(2017)09-0110-12

10.16538/j.cnki.jfe.2017.09.009

——以杭州为例的实证研究