唐代碑志所见非汉民族房兆家族人物考订

张海艳

(重庆图书馆 特藏文献中心,重庆 400037)

唐代碑志所见非汉民族房兆家族人物考订

张海艳

(重庆图书馆 特藏文献中心,重庆 400037)

清理出土的唐代碑志,发现房氏族姓的碑志中多有族源为非汉民族——高车族屋引氏所改而來的,这些房氏人物多称河南房氏。谛视其中一些非汉民族改姓房氏人物的碑志,在著录籍贯与家族等关键信息时,会冒籍汉族房氏后裔,从而造成非汉族房氏与汉族房氏家族人物混淆不别的现象。今清理出新出土的房德墓志和早前出土的房宝子、房仁愻、房基等四通墓志,发现它们均是出自非汉民族屋引氏所改的房兆家族后裔,而且,根据这些墓志还可以将史籍中缺载、误载的房兆家族从南北朝延续到唐代的世系连接起来,系联出比较清晰明确的人物谱系。一方面丰富了唐代非汉族的人物面貌,得出《新表》中房严一支就是房庆(房兆之父)一支的不同结论;同时又做到了对《隋书》、两《唐书》等史书中阙漏、讹误予以纠正。

唐代碑志;非汉民族;房兆家族;考订

一、前言

如果把丰硕的唐代碑志按人物姓氏全部梳理出来,可以发现同姓氏碑志中因为所属籍贯和记载的家族人物谱系有相同之处,有些碑志是可以联系起来成为一个共同家族支系或者民族的。清理现已出土的唐代房氏碑志20余通,从其著录郡望籍贯看,主要有清河和河南2处,还有零星的著籍为常山,或者未明确记载籍贯。而在这20余通碑志中,可以区分出有汉族和属于高车族的非汉族两大类不同族源的房氏。这早在《北朝胡姓考》就被前贤学者指出了端倪。

但因为《北朝胡姓考》研究的重点在北朝的史籍记述中发现问题,并且当时所据史料有限,特别是碑志不如今日之多,对于唐代的实际情况并未作出深入的研究。目前,已有的对中古房氏家族的新研究成果虽然有所增加,但又多以位高权重的清河房玄龄、河南房琯两个重大历史人物为主,多是对已出房氏碑志作个案的考释,考释成果比较零散。相对完整些的硕士论文《中古房氏家族研究》,虽然讨论了清河房与河南房的世系,纠正了《新唐书·宰相世系表》(以下简称《新表》)中的一些谬误,补充了《新表》中的一些不足,还根据所见碑志重新排例了房氏几支家族成员的世系,对其仕宦、文化、婚姻、经济等进行了相关研究[1],但仍然相对考证清河房氏较详,考论河南房氏的世系则比较薄弱,仅罗列了房谟、房庆两支。特别是在考证房庆这一支系时,仅以房宝子和房仁愻两通墓志为材料,不仅材料单薄,也缺乏细致分析,所列世系也过于简单。原因在于《新表》中河南房氏所列人物并未明确记载房庆家族支系,又当时所见碑志不充分,所以《北史》中仅简略记载的房兆家族一支从南北朝至唐代的世系脉络则无法串联起来。

现今,通过将西南大学汉语言文献研究所石刻文献中心新近收藏的唐麟德二年《房德墓志》(此墓志《中古房氏家族研究》未见),与早已出土的永徽六年《房基墓志》[2]211、龙朔元年《房宝子及妻王氏墓志》[2]347、麟德二年《房仁愻墓志》[2]419等房氏墓志系联,可以得出的新的发现。这四通墓志均为非汉民族屋引氏改姓的房兆家族后裔的墓志,并且据墓志还可以发现《新表》中的房严一支就是房庆(房兆之父)一支这个前人所未得出的结论,从而将南北朝时期的非汉族房庆、房兆一支延续到唐代的世系连接起来,系联出比较清晰明确的家族人物谱系。与此同时,还可以根据碑志本身的史料记载,校补出史书的不少阙误,梳理出一些相关的史料。祈请方家指正。

二、河南房氏为高车族屋引氏刻意改姓

关于房氏的族源问题,可以从《魏书·官氏志》(简称《官氏志》)、《新表》《元和姓纂》(简称《姓纂》)、《通志·氏族略》(简称《氏族略》)、《古今姓氏书辨证》(简称《辨证》)等历代姓氏书中勾稽。不过,其中的记载多有矛盾之处。比如据《北朝胡姓考》的考证,正史中最早、最明确记载非汉民族大规模改汉姓历史的《魏书·官氏志》称“屋引氏,后改为房氏”[3]3011,《宋本广韵·一屋》[4]428、《氏族略·二》“房氏”条下引用《官氏志》同[5]68,又有《北史·房谟传》《隋书·房兆传》等列传的“代人也,本姓屋引氏”为证。而《新表》却记载:“河南房氏,晋初有房乾,本出清河,使北虏,留而不遣。虏俗谓‘房’为‘屋引’,因改为屋引氏。乾子孙随魏南迁,复为房氏,而河南犹有屋引氏。”[6]2399同时文献的《姓纂》除了“贺遂改房”的记载有误之外,卷十“屋引”条下也未记载有清河房乾使北后改姓之说,只载:“屋引,代人,随魏南徙。河南。后魏行台右仆射屋引业,生通。通生容。容生浴。浴生永达,唐梁王府统军。”[7]1451那么,房氏到底全部都是汉族的清河房氏的后裔,只是曾经使北留虏改屋引氏,又再改回原姓;还是本身有一部分就是非汉族的屋引氏,其中部分改姓成为河南房氏呢?

《北朝胡姓考》认为,房乾既然是晋代之人,但《晋书》中却不载房乾北使之事,其他所有的史籍也都不记载此事,可见此事系河南房氏的房琯因官至宰相,为自高门第,自托出身于汉族清河房氏这样的世家大族,从而不被他人认为是异族的伪撰之说。并且《魏书·高车传》载“弥俄突遣其莫何去汾屋引叱贺真贡其方物”,其中“莫何去汾”是高车大官之号,位在“俟斤”之上,因此可以确定屋引叱贺真应该是高车贵族才会居此显职[8]172;[3]2311。屋引氏的族源应该就是高车族。此族自西秦到唐代都代有显宦,如西秦时的右相屋引出支[8]3115、刺史屋引破光[9]3620。稽核史籍,发现还可以补充的有《资治通鉴·晋纪三十四》中的屋引阿洛[9]3513,而碑刻文献中目前记录最早的屋引氏,应该是和平二年《皇帝南巡之颂》碑阴题名第三列存的“骁骑将军、殿中给事、武原子屋引立真”[10]79-86。总之,如姚氏所论可取,屋引氏和后来的河南房氏均属高车族的族源就可以确定。

代北高车族的屋引氏,北魏太和十九年随孝文帝南迁,定籍洛阳,在改姓政策下,遂以将鲜卑语意译的方式,改复姓“屋引”为单姓“房”,且以河南为郡望,称为“河南房氏”。这样的论证,相比《新表集校》“疑屋引氏或非源出中原”但未明确指出其出自哪个民族的结论则更加确凿[11]159。只是《北朝胡姓考》指出“屋引”改姓“房”系意译而非音译。但更详细地考证其改姓理据,我们认为“屋引”之“屋”原本是译音符号,没有具体含义,但在思维联想作用下,与房屋的“屋”相联系,而汉语“屋”与“房”又同义,于是建立关系,恰巧“房”又是汉族本有的清河房氏这样的大姓,于是非汉族的屋引氏便改成了房氏。所以,在开始改姓之初,也许就存在改复姓为单姓时用字不同但表义相同的情况,有的用“屋”,有的用“房”。所以,《氏族略·五》会记载“屋引氏,本居玄朔,随魏南迁。孝文改为屋氏。唐洪仁府统军屋引丰,生封,渭原县公,贯盩厔”[5]76,《辨证》也说“屋引改屋”[12]537。关于北魏孝文帝汉化改革时的改姓理念的探讨也有许些成果,《我国古代少数民族姓氏汉化》指出,少数民族汉化是汉民族和少数民族不断融合同化的历史过程,少数民族姓氏的汉化是在文化上的具体表现,在其姓氏汉化的过程中,主要有两种情况:一为赐姓;一为改姓,而且每种情况又表现为不同的具体形式。改姓有以国为姓、因尊某姓氏而改姓、以官职为姓、以父字为姓、以母姓为姓、以养父姓为姓、以名为姓、以原姓氏中的一个音节谐音为姓、出于政府的要求大规模改姓[13]111-114。又《浅谈南北朝时期改姓之类型》归纳总结列出10种改姓类型:为安抚降将和笼络功臣而赐姓、因贬斥而赐恶姓、由婚姻、抚养关系变动而更改姓氏、因避讳而改、因避难而改、因迷信而改、因当时社会风尚而改、被统治者心血来潮而改、因归依佛门而改、被多数人以讹传讹而改[14]。而《北朝碑刻胡姓改化姓氏词初探》讨论了改汉姓的方式有直接减字、任取一同音或近音字、以急读同音字替代、意义转译、无任何音义联系直改其姓、子孙以王父名、字为氏、复姓未变、简化用字等等,代北复姓后来几乎都被汉化为单一的与汉族相同的姓氏[15]46-53。但关于详细的改姓理据则没有深入探究了,但是由非汉族房氏改姓过程就可以明确看出其端倪。

屋引氏改姓房氏的时间在北魏迁洛之后,北魏的北镇将房杖、太守房谟、北齐大夫房元都是原为高车族人的屋引氏后裔。北周时期虽有短暂的恢复民族旧姓,但房氏并未恢复,或者是有部分恢复。从北周刺史房庆、隋代房兆、刺史房恭懿,宰相房融、房琯和一些未改姓者云麾将军屋引弘、统军屋引丰生、渭南郡公屋引封等看,在隋唐时期存在所属同一民族但用不同姓氏名号并行的现象。特别是到了唐代,姓房氏者已经不称自己为代北后裔,甚至也不标明是河南房氏了,更多的是只要姓房就称出身具有更高地位的清河郡望。那么,非汉民族的房氏就以“清河房氏”之名而湮没在了历史的长河中。考查这种现象的原因,可能是有主动原因:在尊王攘夷的大背景下,后人修家谱,高攀汉族房氏的远祖,修改了谱系;又有被动原因:在民族同化的过程中,因族源湮没,无据可考,只能随从大流,改称清河房氏。故而唐代之际,房氏有两个不同的族源混淆不别在一起:一支为汉族的清河房氏,乃世家大族,在唐代因宰相房玄龄而世系显赫,史书记载也非常多;另一支为非汉族的屋引氏所改的河南房氏,最早可以追溯到房谟的祖父房伦,《新表》载其历官后魏殿中尚书、武阳公。然而,遍查南北朝史籍却不见著录房伦之事迹,不知《新表》何据而来。史料湮远,不可稽核,但房谟及其子嗣在《北史》卷五十五有传,谓:“房谟,字敬放,河南洛阳人也。其先代人,本姓屋引氏。”[16]1991其他族人则多湮没无闻。

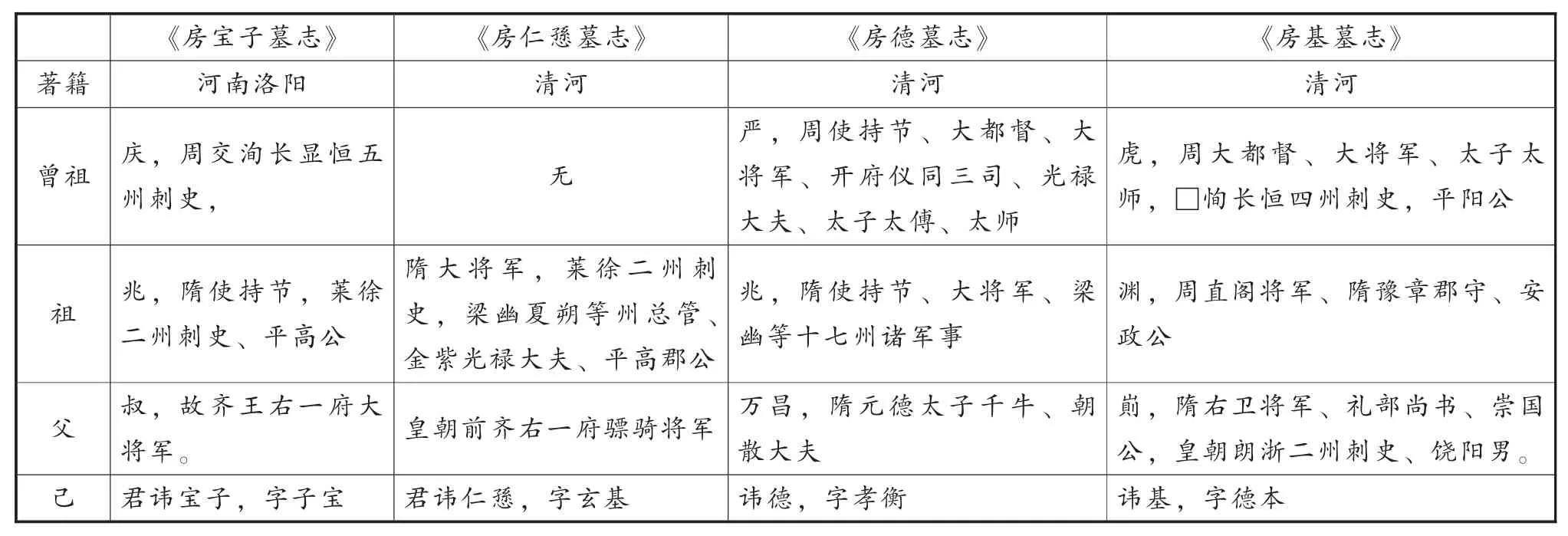

三、房兆家族祖辈考证:房严、房虎、房庆为同一人,房兆之父

同属于非汉族屋引氏的房兆,仅附传在《北史·刘方传》下,称:“开皇中,有冯昱、王标、杨武通、陈永贵、房兆,俱为边将,名显当时……兆,代人,本姓屋引氏,刚毅有武略。频为行军总管击胡,以功位至柱国、徐州总管。并史失其事。”[16]2527《北史》以“并史失其事”一笔带过,而两《唐书》更无相关记载,于是其父祖子嗣便皆不可考,房兆一支随之堙没。所以,利用其他史料来梳理出河南房氏房兆家族的历史脉络、人物关系就特别有必要。所幸的是,根据出土的碑志,可以让房兆家族一支的的面貌更加清晰,并且能探索出家族人物脉络,对史籍的记载能补史阙、证史明、纠史误。下面系联墓志和史书,以列表谱系、考证史实、校补史书等方法来展开深入考证。对比本文采用的4通墓志家族谱系中关于先祖的记载(见表1)。

表1 4通墓志家族谱系关于先祖的记载

4位志主,除了房宝子著籍河南外,其他3人均是著籍清河。尽管著籍不同,但根据他们的家族谱系中所记载父、祖辈的名讳、历官等信息的相同或相似之处,可以确定四位志主的家族人物是有关联的。特别是,4个不同的家族谱系中存在着交叉相重的重要人物——房兆。房兆,在《北史》已有简略传记,且已确定本姓屋引氏,上文已经说明。既然四通墓志同以房兆为其共同的先祖,那么,不论著籍“河南洛阳人”,又称“汉司空植之□”,铭辞又称“□唐余庆,因封启姓,司空积猷,累映累映”的房宝子,还是著籍为清河人的房仁愻、房德、房基,均应是伪攀远祖,篡改原籍,都是掩盖族姓改称汉族清河房氏的非汉民族的河南房氏罢了。这正印证了前面关于房氏不同的族源改姓的问题。

很快就开学了,扒锅街的孩子只有那一座学校可去,刘佳他爸在学校门口教育他不要跟同学学坏了,我知道他这是在拐弯末角地说我呢,不过我不怕,等他一走,我立刻拉着刘佳去玩了。

最重要的是,墓志所记载的房兆家族的人物谱系和历官在交叉的同时又有不同。《房仁愻墓志》大抵是因避讳不载曾祖信息和祖辈、父辈的名字,不过其父祖辈官职与《房宝子墓志》大同小异。“平高公”即“平高郡公”的省称;“隋使持节”与“隋大将军”并不矛盾,“使持节、大将军”是各称其一;“皇朝前齐右一府骠骑将军”与“故齐王右一府大将军”也仅文字小异,实为同一职官。因此房仁愻之祖为房兆,父为房叔无疑,房宝子与房仁愻实为亲兄弟。《房德墓志》祖父为房兆,历官与前两通墓志交叉相同。但其父为房万昌,不是房叔,则房万昌与房叔为亲兄弟,均为房兆之子。

房德与房宝子、房仁愻的祖父同为房兆,不同父,则3人应该为堂兄弟。《房基墓志》载其祖为房渊,父房崱,名字与其他墓志均不同,看似无法与之系联。但《房基墓志》的“曾祖虎,周大都督、大将军、太子太师,□恂长恒四州刺史,平阳公”与《房德墓志》“曾祖严,周使持节、大都督、大将军、开府仪同三司、光禄大夫、太子太傅、太师”,历官多处相同。又与《房宝子墓志》“曾祖庆,周交洵长显恒五州刺史”,所刺州郡也几乎相同。由此则知,虽然房基、房德、房宝子的曾祖名字不同,但其历官却彼此相同。任“□恂长恒四州刺史”的房虎,应该就是“周交洵长显恒五州刺史”的房庆。但是这样一来,房兆的父亲就有三个名字:房庆、房严、房虎。检索三通墓志的拓本,确实是3个不同的名字。考察其原因,或许是房虎之名与唐高祖李渊之父李虎同名,为避讳而改字“庆”或者“严”。至于房渊与唐高祖李渊同名,而墓志未避讳,可能与武周时期可以不避唐讳相关。

再将此4通墓志的记载与《新表》系联,用墓志中记载的历官和谱系补正《新表》。《新表》仅载“严,周平阳公”“崱,朗州刺史”,中间还断代一层[6]2403。今可据《房基墓志》的曾祖虎、父崱系联,房严就是房虎;中间所断一代,应是房渊。

还需要说明的是,从《新表》的排列看,房严与房谟同行弟,其上父辈不知。《辩证》卷13载:“后魏殿中尚书武阳公伦,生北齐侍中吏部尚书谟,谟生广深、恭懿。”[12]190房伦,除《新表》外,遍查南北朝典籍,不见记载。《北史·房谟传》载房谟之子房恭懿历仕北齐、隋,房兆也活动于隋代,时间上有交集,应该是同族不同支,但绝对不是子嗣关系。目前据墓志还无法系联,只能待考。所以《辩证》直接将房伦定为房谟之父,很可能是误排。

房虎(又名房庆、房严),封平阳公,史书不载。据墓志补充其历官为:房虎,周交洵长显恒五州刺史、周使持节、大都督、大将军、开府仪同三司、光禄大夫、太子太傅、太子太师,平阳公。其下有子房兆、房渊。

房兆,仅见于《北史·刘方传》,《新表》等其他史书也不载,墓志对于补充史书的价值很大。《刘方传》载,刘方仕周,以战功拜上仪同,后从韦孝宽破尉迟迥于相州,以功加开府,赐爵河阴县侯。文帝受禅,进爵为公。开皇三年,从卫王爽破突厥于白道,进位大将军。后历甘、瓜二州刺史。仁寿中,交州俚人李佛子作乱,刘方为交州道行军总管,大败之。后授驩州道行军总管,佐尚书右丞李纲平定林邑。大业元年败林邑王梵志,刻石纪功而还。刘方在道遇患,卒。赠上柱国、卢国公。《玉海》卷194存目有《隋林邑刻石纪功》,惜原石不存,不见所载内容。《刘方传》又附载冯昱和杨武通二人,“昱多权略,有武艺。文帝初为丞相,以行军总管与王谊、李威等讨平叛蛮,拜柱国。开皇初,又以行军总管屯乙弗泊备胡,每战常大克捷。”“武通,弘农华阴人。性果烈,善驰射。数以行军总管讨西南夷,以功封白水郡公,拜左武卫将军。时党项羌屡为边患,朝廷以其有威名,使镇边。历岷、兰二州总管。”[16]2527而房兆开皇中与冯昱、杨武通、陈永贵等同为边将,边将应该是其初期历官,或是起始官职,后“频为行军总管击胡”,可能就是参与了其中的平蛮讨夷战事。史书载其“以功位至柱国、徐州总管”,但不载“平高郡公”,知其应为赠官而已。据以上墓志,可将房兆在《北史》传记中的历官补充得更详细,即:隋使持节,大将军、行军总管、徐州总管、柱国、莱徐二州刺史、梁幽夏朔等十七州诸军事、金紫光禄大夫,平高郡公。

房渊,与房兆为兄弟,历仕周、隋两朝,而房兆在开皇中历官边将,应是房渊年长于房兆。房渊历仕两朝,与其父房虎同仕北周,应该是北周后期官员,任北周直阁将军。直阁将军,即直合将军,《魏书·官氏志》列为从第三品下,《隋书·百官志》左右卫府下有“直阁属官,有朱衣直阁、直阁将军、直寝、直斋、直后之属。”[17]758房渊入仕隋朝后,任豫章郡守,《旧唐书·地理三》:“洪州,上都督府,隋豫章郡……钟陵,汉南昌县,豫章郡所治也。隋改为豫章县,置洪州。炀帝复为豫章郡。宝应元年六月以犯肃宗讳改为钟陵。”[18]1604安政郡公,史书所见只有史宁一人。《周书·史宁传》载:“史宁,字永和,建康袁氏人也……初茹茹与魏和亲,后更离叛,寻为突厥所破,杀其主阿那瓌,部落逃逸者,仍奉瓌之子孙抄掠河右,宁率兵邀击,获瓌子孙二人,并其种落酋长。自是每战破之,前后获数万人,进爵安政郡公。”[19]465据《隋书·地理志上》载,安政郡即雕阴郡大斌县,为西魏所置,隋开皇初废[17]811。房渊入隋历官仍为旧称,表明其在开皇初就亡殁了。今可据墓志补房渊历官:周直阁将军,隋豫章郡守、安政公。

四、房兆家族的后裔人物及史料考订

房兆一族父祖辈人物,多处于南北朝隋唐初战乱之时,因其为非汉民族,勇武善战而立下战功,官职还多显赫。而在唐代,安宁生活中的非汉民族后裔,却在历史浪潮中退色了。从四通墓志的记载来看,初唐时期的房兆族人所任还是以武职居多,后裔人物史书几乎不载,只能借出土的碑志来史海钩沉。

(一)房兆之子房叔一支

据藏石于河南开封博物馆的《房宝子墓志》与千唐志斋《房仁愻墓志》知,房叔最少有二子:房宝子、房仁愻。两人卒年先后为显庆五年九月和麟德二年二月,房宝子春秋六十余,房仁愻春秋卌有六,两人年龄差约20岁。

房宝子,墓志载“固无筮仕,且有怀于藏用”,知其无历官,仅称“唐故处士房君”。其妻王氏,不知出自谁家,“以贞观十八年六月廿三日卒于家”。房宝子“以显庆五年九月廿日终于私第,春秋六十□□”。因阙字无法知其具体年寿,但可推其生年约在576-584之间。夫妻二人“以龙朔元年岁次辛酉十月癸亥朔十一日癸酉,合葬于河南县平乐乡王村之东北一里半之原”,从卒年和合葬年看,其间相距十七年。

房仁愻,墓志载:“起家晋府执乘,俄而洊雷通响,重离啓耀。公抟(《汇编》误作“搏”)风博望,附翼归昌。”知房仁愻曾任时为晋王的李治王府的执乘。亲王府执仗、执乘、亲事等卫官,秩正第八品上阶。洊雷、重离,语出《易经》,代指帝王或太子。此指李治升为太子,房仁愻“改授东宫千牛,除左翊勋二府校尉,又除右卫勋一府校尉。公韫彼三端,兼兹五校”。即升任李治太子府的官员。“三端”指东宫千牛、左翊勋、右卫勋。“五校”,所指应该是“五府校尉”的简称。五府,《旧唐书·职官三》左右卫条下载“左右卫将军之职,掌统领宫廷警卫之法,以督其属之队仗,而总诸曹之职务。凡亲勋翊五中郎将府及折冲府所隶,皆总制之……亲府、勋一府、勋二府、翊一府、翊二府等五府……校尉五人”[18]1899。《新唐书·百官四上》载“武德五年,改左右翊卫曰左右卫府”[6]1279,“亲卫之府一:曰亲府。勋卫之府二:一曰勋一府,二曰勋二府。翊卫之府二:一曰翊一府,二曰翊二府。凡五府”[6]1281。房仁愻所除左翊勋二府校尉,又除右卫勋一府校尉,即指的是此五府中的左翊勋一府、勋二府,以及右卫勋一府等三府。亲勋翊卫校卫为正六品上。房仁愻以“麟德二年二月十二日遘疾,终于洛州河南县永泰乡行修里之第,春秋卌有六。即以其年二月廿五日殡于邙山之原,河南县平乐乡之界”。据此推知其应生于武德三年。永泰乡,史书不载。行修里,《增订唐两京城坊考》载正平坊次北行修坊,有奉国寺等[20]296,但未补出房仁愻宅,今可续补。

(二)房兆之子房万昌一支

房万昌,为房兆之子。《房德墓志》载其历官隋元德太子千牛、朝散大夫,元德太子见于《隋书·炀帝三子》,文云:“炀帝三男,萧皇后生元徳太子昭、齐王暕。萧嫔生赵王杲。元徳太子昭,炀帝长子也。子燕王倓,越王侗。”[17]1435那么,房万昌应是杨昭府官员。据《旧唐书·职官三》,太子千牛,不登官品;朝散大夫,秩从五品下[18]1902。

房德墓志与其他三通均出土于河南的墓志不同,是于陕西省西安市郊新出土的,西南大学石刻研究中心最近收藏。志文39行,满行40字,正书,有纵横界格。石横断成两块,经黏合,文字稍损。志盖缺。房德起官“诏从齐王元吉,以宣力用……累捷戎场,勋庸频著,以功授柱国”。其先从齐王李元吉,与房叔所历职官“故齐王李元吉右一府骠骑将军”在同一时期。后任“东宫虞候率府长吏”,即太子左右清道率府,《旧唐书·职官三》载太子左右清道率府长吏,秩正七品上[18]1912。后“授彭王府仓曹参军”,此时彭王应该是高祖第十二子李元则,贞观七年封彭王,除遂州都督,寻坐章服奢僭免官,永徽二年薨[18]2428。房德任职彭王府,且兼遂州都督府功曹参军,应该就在贞观七年可以确定,其秩正七品上。后又转“太子门大夫”,即太子宫宿卫,时间约是在李元则被免之后。《汉书·百官公卿表》上:“太子太傅、少傅,古官。属官有门大夫。”[21]733此时太子应是李承乾,因为其在贞观十七年之前为太子。若自贞观七年彭王李元则免官后另授太子门,则应该只能是太宗长子李承乾。李承乾在贞观十七年因系参与齐王李祐谋反被贬于黔州,十九年卒于该地。房德“后任右屯卫长史”是太子东宫的卫官,右屯卫为十六卫之一,即左右威卫,秩从六品上。

但房德之后所任的司农寺丞,可能是在太子被废之后贬官了。司农寺,为九寺之一,主要负责仓储和农林园苑的管理,司农寺丞,有6人,秩从六品上。官品虽然一样,但是所司职务就不是武职了。之后又历任四州司马:贝州司马、雅州司马、茂州都督府司马、夔州都督府司马。《唐代官制》指出:“实际上,司马、别驾基本上只是优游禄位的闲职,因其品高俸厚而无职事,所以一般用以安排贬退大臣和宗室、武将。”[22]122墓志首题“大唐故夔州都督府司马上柱国房府君墓志铭并序”表明终官最高者为夔州都督府司马,柱国是勋官,由此知房德还是以武职闲终。

房德以“麟德元年七月廿九日春秋六十九,终于夔州都督府”,推知其生于开皇十六年,并“以麟德二年二月卅日,合葬于神和原”,葬地“神和原”亦作“神禾原”,在唐长安城南30里处,樊川和御宿川之间的高地,是关中重要葬地,出土墓志甚多。《关中胜迹图志》:“神禾原在咸宁县南三十里,《县志》:‘下临樊川,其原南起竹谷东南北行三十里入长安,为潏水界断,其南为御宿川。’《长安志图》说:‘原上有莲花洞,唐郑驸马所居。’杜甫诗:‘主家阴洞细烟雾’即此。”[23]35据出土墓志,神禾原应跨长安县和万年县各一部分。唐《戴希晋墓志》称“雍州乾封县神和原”,《苏玉华墓志》称“京兆神和原”,《韦军妻李瑶墓志》称“万年县北山乡长元里神和之原”,《杨瓌孟氏墓志》称“长安县神和原”。《赵智偘及妻宗氏墓志》称“长安县神禾原”,《裴婴妻崔氏墓志》称“万年县神禾原”,等等。故《房德墓志》出土于西安市郊,与所收拓本的地点一致。

(三)房渊之子一支房崱

房崱,房渊之子,历仕隋、唐二朝,史书仅载与李密战一事。《隋书·炀帝下》:(大业十三年)“庚寅,贼帅李密、翟让等陷兴洛仓。越王侗遣武贲郎将刘长恭,光禄少卿房崱击之,反为所败,死者十五六。”[17]92《房基墓志》载房崱历官“隋右卫将军、礼部尚书、崇国公,皇朝朗淅二州刺史、饶阳男”,《新表》只载“崱,朗州刺史”,那么“饶阳男”的爵号可能是战殁后所赐。房基作为其子,承袭父爵,故墓志称“大唐故翼城令饶阳男房府君”。《新表》房崱下也未载房基,今据墓志可补《新表》所阙。

房基,墓志载:“隋大业七年,任国学生。既预宾贡,策应甲科,授宣议郎,未之超擢。”“贞观元年,授右卫仓曹,袭封饶阳男。五年,授普州司仓。俄迁乐陵令。十七年,万寿令。永徽元年,转翼城令。”《旧唐书·职官一》载宣议郎为文散官,从第七品下阶。房基由隋入唐后,“一为州佐,三临县宰”,指以司仓参军佐任普州,历任乐陵令、万寿令、翼城令三县,历官阶品均不高。房基“以永徽五年八月廿三日薨于翼城县馆舍,春秋六十有一。以六年岁次乙卯二月辛丑朔廿日庚申,嗣子永窆于河南县平乐原”。知其生于开皇十四年。

房基的葬地平乐原,在洛阳北邙山,文献多见。《文苑英华》卷967《崔少尹夫人卢氏墓志》:“有唐河南少尹清河崔府君讳征从先大夫于北邙山平乐原”[24]5082,《金薤琳琅》卷九《唐故洛州洛阳县令郑府君碑》:“迁窆于洛阳北邙山之平乐原。”[25]2225而《房宝子墓志》的葬地是平乐乡,又见于《张燕公集》卷十九《大周故宣威将军杨君(令一)碑》:“假葬于合宫县平乐乡之北阜郭门十里邙山西”[26]168,《旧唐书·礼仪二》载:“(垂拱四年)改河南县为合宫县。”[18]862可知杨令一与房宝子的葬地“平乐乡”是同一处,那么“平乐乡王村之东北一里半之原”可能就是指平乐原。《房仁愻墓志》葬地也是河南县平乐乡。可见,此地应该是河南房兆一支的家族墓地。但房德不在此地,而是与夫人合葬在关中的神和原。大概是因为房德本是房万昌的子嗣,不是房叔的子嗣。隋唐之际的房兆族人,已经分家居住,可以不用归葬祖茔。

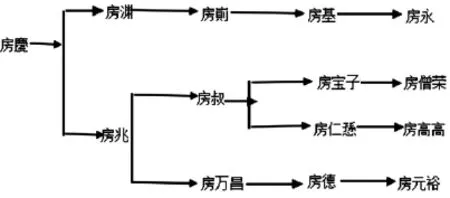

今系联四通墓志,行第可知:房宝子在众兄弟中最年长的,依次应是:房基、房德、房仁愻。墓志所载墓主后嗣人物,房宝子有一子僧荣,房基嗣子房永,房德嗣子房元裕,房仁愻有一子房高高,史书均不载。整理其谱系,如图1所示:

图1 房氏家族谱系

五、小结

总之,房氏碑志中不管著籍是“河南”还是“清河”,其中都有混淆和冒认汉族同姓的非汉族屋引氏后裔的可能性,房兆家族也不例外。两《唐书》等史籍的阙误,特别是《新表》中的房严一支原来因为史料不全未能清晰记录的人物谱系,可以通过出土文献材料来不断地纠正和扩充,房严一支就是房庆(房兆之父)的结论可以为全面清理非汉民族房兆家族一支的史实奠定更准确的基础。利用唐代碑志中的非汉民族文献,在浩淼的历史人物长河里识别出非汉族族属的后裔,这对于研究民族迁徙、融合、清理宗族谱系具有重要的参考价值。

[1]房春艳.中古房氏家族研究[D].西安:陕西师范大学,2007.

[2]周绍良,赵超,等.唐代墓志汇编[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[3]魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[4]陈彭年,丘雍,等.宋本《广韵》[M].北京:中国书店,1982.

[5]郑樵.通志二十略[M].王树民,点校.北京:中华书局,1995.

[6]欧阳修,宋祁,等.新唐书·宰相世系表[M].北京:中华书局,1975.

[7]林宝.元和姓纂附四校记[M].岑仲勉,校证;郁贤皓,等,整理.北京:中华书局,1994.

[8]姚薇元.北朝胡姓考[M].北京:中华书局,2007.

[9]司马光.资治通鉴[M].胡三省,注.北京:中华书局,1976.

[10]张庆捷.北魏文成帝《南巡碑》碑文考证[J].考古,1998(4):79-86.

[11]赵超.《新唐书宰相世系表》集校[M].北京:中华书局,1998.

[12]邓名世.古今姓氏书辨证[M].王力平,点校.南昌:江西人民出版社,2006.

[13]吴洪琳.我国古代少数民族姓氏汉化[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2003(3):111-114.

[14]任玮.浅谈南北朝时期改姓之类型[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2010(4):42-44.

[15]王盛婷.北朝碑刻胡姓改化姓氏词初探[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版),2008(4):46-53.

[16]李延寿.北史[M].北京:中华书局,1974.

[17]魏征.隋书[M].北京:中华书局,1973.

[18]刘呴,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[19]令狐德棻.周书[M].北京:中华书局,1971.

[20]李健超.增订《唐两京城坊考》[M].西安:三秦出版社,1996.

[21]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[22]张国刚.唐代官制[M].西安:三秦出版社,1987.

[23]毕沅.关中胜迹图志[M].张沛,点校.西安:三秦出版社,2004.

[24]李昉,等.文苑英华[M].北京:中华书局,1982.

[25]都穆.金薤琳琅[M]//南京:江苏古籍出版社,1998.

[26]张说.张燕公集[M]//上海:上海古籍出版社,1992.

(笔者论文曾得到导师毛远明教授的悉心指导,先生系西南大学汉语言文献研究所二级教授,博士生导师,汉语言文字学与碑刻文献学著名专家。不幸操劳成疾,于2017年3月23日仙逝。学生不才,无以为念,仅以此文志之。)

[责任编辑:庆 来]

K877.42

A

1674-3652(2017)04-0082-08

2017-06-25

2016年度重庆市社会科学规划项目“巴蜀碑刻存佚研究”(2016BS018)。

张海艳,女,河北承德人。博士,馆员。主要从事古典文献学、图书馆理论与实践研究。