古建筑古文化在城市发展中的保护与传承

西安市南门广场

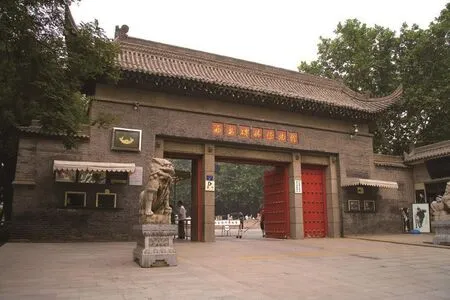

碑林博物馆

西安书院门地处古城墙南门与文昌门之间,挨着碑林博物馆,包括关中书院、宝庆寺华塔,附近有湘子庙,加之其又是古玩一条街,不仅历史悠久,文化底蕴更是深厚。“碑林藏国宝,书院育人杰”,这里有古韵悠悠的牌匾楹联,琳琅满目的书画墨迹,规格齐全的文房四宝及品种繁多的民间工艺,书院门就这样飘散着历史文化的醇香。

然而,近几年,书院门的景象并非像从前那般繁盛。

“曾经是车水马龙、人来人往、熙熙攘攘、摩肩接踵、热闹非凡的繁华景象,如今却荡然无存了,一片萧条让人心寒。”家住西安市文艺北路的诗人、画家刁先生说道。书院门曾是刁先生最常去也最爱去的地方,现在也没有兴致去了,人气儿没了,文化味儿淡了,建筑也变得灰头土脸了。刁先生究其缘由,是市场管理者为了“更好”地整治文化市场,把原来统一制作摆放在路中和路两旁的木亭摊铺全部赶走了,没了人气。“所谓规范管理,可规范也得科学,繁荣文化市场得靠人气,没了人气怎么繁荣发展?”刁先生无奈的说。

古建筑是一座城市的记忆,是城市历史的见证者,它承载着这座城市的文化积淀;古文化是一座城市宝贵的精神荟萃,是教育子孙后代的最后教材,它怀揣着这座城市的明天与希望。作为十三朝古都西安为省会的陕西省来说,古建筑、特色建筑数不胜数。而如今,就连书院门这样具有900多年历史,全国闻名的书画古玩文化市场,都遭遇了如此的冷落,所谓的城市记忆在哪里?文化如何能传承?随着城市的持续发展和变迁,如何更好地保护古建筑、传承古文化已经成为城市发展亟需解决的问题。

现状:建筑的消失 文化的消亡

我国著名建筑学家梁思成说过,一个东方老国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己的艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。

据住房和城乡建设部统计数据显示,我国在1985年12月12日加入《保护世界文化与自然遗产公约》的缔约国行列以来,截至2015年年底,经联合国教科文组织审核被批准列入《世界遗产名录》的中国世界遗产共有48项,其中世界文化遗产30项、世界文化景观遗产4项、世界文化与自然双重遗产4项、世界自然遗产10项,世界遗产名录国家排名第二位,仅次于拥有51项世界遗产的意大利。

近期,笔者作了一项关于西安市古建筑古文化保护情况的问卷调查,结果显示,有42%的民众对西安古建筑背后的文化内涵非常感兴趣,58%的民众有一些兴趣,有70%的民众表示会经常注意保护古建筑。

书院门门楼

近年来,随着新型城镇化的大力推进,城镇在发展和建设中对传统和特色建筑保护力度不够,陕西省一些极具历史文化风貌的建筑被破坏,体现地方传统特色的名镇名村逐渐消失,特别是不少见证现当代发展的优秀建筑遗存被拆除。

三年前,位于西安市城南的兴教寺拆迁事件,曾一度引起社会及新闻媒体的轩然大波。西安兴教寺距今已有1300多年历史,因为埋葬着玄奘灵骨,被列为全国重点文物保护单位。2012年7月,由于兴教寺因历史深厚、影响深远,同汉长安城未央宫遗址、唐长安城大明宫遗址、大雁塔、小雁塔等五处遗产点被国家文物局列入“丝绸之路中国段首批申遗名单”。然而,正是因为申遗的需要面临大规模拆迁。

此事件能引起社会与媒体的如此关注,说明了民众对古建筑古文化的保护意识非常强烈。通过舆论的白热化,管理部门提出解释:需拆迁的并非兴教寺本体,是靠近兴教寺本体比较近的寺内上世纪90年代建起来的仿古建筑。

国家文物局重点科研基地主任、中国古迹遗址保护协会副主席陈同滨,针对此事件指出:“申遗的标准是什么,就六个字:真实性、完整性,不管申遗成不成功,能对兴教寺做出更好的整治,更好的保护和管理是一件好事。”

分析:体制不健全 方法不科学

“保护性破坏”,是近几年在建筑行业兴起的一个词,是指在城市建设和历史文化保护利用中,对文化遗产超载开发或错位开发。比如盲目清理文物建筑周边环境,文物历史环境氛围丧失殆尽;比如周围建筑风格与古建筑严重不协调,破坏了古建筑独特空间环境;比如追求“整饰一新”,甚至“拆真文物,造假古董”,破坏了历史信息,损害了文物完整性和真实性。凡此种种,其危害并不比屡遭批评的“建设性破坏”小。

从现状分析,古建筑古文化保护出现的众多问题,主要因素有五方面:

一是认识上的问题,古建筑古文化保护的重要性认识不够深刻,尤其是部分城市的决策者和管理者。

二是方法上的问题,主要表现在政府部门在如何协调“保护”和“利用”,两者关系的认识上不到位,在狭隘的地方、部门、小团体甚至个人利益的驱动下,在制订政府策略时本末倒置,导致出现了许多旅游发展过头、历史文化遗产原真性丧失、居民利益受损等结果。

三是管理上的问题,主要表现在管理部门职能不清。中央部门管理和地方政府管理权限重叠,规划局、建委、文管会、房地局之间互相责权不明,由此产生政出多门、矛盾百出等问题。

四是规划上的问题,主要表现在传统的保护规划偏重宏观控制,缺乏操作性,缺乏和管理手段的衔接,缺乏进一步实施的具体技术指导。

五是技术上的问题,主要表现在对各种风格和类型的建筑的维护、修复、整治,缺乏研究和实践,出现许多画蛇添足、修旧如新的案例。

对策:发展中保护 保护中发展

一个城市有一个城市的生命与历史。作为一个大城市而言,其存在的文化根基就在于它的个性。举凡巴黎、伦敦、罗马、东京,无不在高楼大厦中留存着历史的步履和文化的印痕。伦敦与巴黎之所以不同,乃是因为它们的历史不同,文化不同,体现在那些古老建筑上的风格自然也不同。罗马更是避开老城单独建设了一个新城。如今罗马人可以骄傲地告诉游客,你看到的罗马古城仍然保持着它的千年风貌,当年的皇帝们就是在那里建立了他们的丰功伟绩,全世界找不出第二个相似的地方。

自古以来,城市的建设发展与古建筑古文化的保护一直都存在着冲突。据笔者调查显示,77%的民众认为两者肯定会有冲突,但是只要协调好之间的关系就行,但如何协调好,61%的民众认为主要在于政府管理部门的机制建设和规划设计。

首先要提高认识。“提高认识,领导是关键。”城市主政者、基层领导者必须深刻认识古建筑保护、文化传承的意义和价值,还要学文化、懂文化,用“文化”来管理文化。

其次要建章立制。“建章立制,法规是依据。”城市古建筑的保护,必须依赖法律法规的保障。于1982年实施的《中华人民共和国文物保护法》是我国文化领域内的第一部专门法律,该法对我国的文物保护工作发挥着巨大的作用,后经修订首次确立了“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的十六字方针。陕西省2013年年底出台的《陕西建筑保护条例》,提出要对古建筑实行保护与开发并重,同时规定了法律责任。有了法规依据,就该依法遵循。

第三要健全机制。“健全机构,组织是保障。”古建筑古文化保护,是一项长期的艰难的工作,因此需要健全的机构和完善的机制,职权分明,保护发展才有推力。

最后要宣传教育。管理部门应通过多种方式宣传古建筑的文化内涵,同时教育市民,使“为城市的长远发展保护历史文化建筑、为子孙后代留下宝贵的历史文化遗产”成为民众意识。

古建筑的消失,不仅仅是一幢幢具体建筑的消亡,更是其所承载的丰厚历史和传统文化的消亡。加强古建筑古文化的保护与管理,秉承优秀历史文化遗产,才能看到城市未来发展的曙光。