世界自然遗产景区消费对区域经济的综合乘数效应与扩散路径研究

刘 益 张梦帆

世界自然遗产景区消费对区域经济的综合乘数效应与扩散路径研究

刘 益 张梦帆

旅游业的产业地位不断上升,但各地在旅游发展模式方面却缺乏创新。门票经济思维依然主导着绝大多数地区旅游业的发展。如何评估景区消费对旅游目的地的综合经济效应,尚存在不足。在此背景下,以世界自然遗产地广东丹霞山为案例,运用投入产出分析方法,引入旁侧效应理论,构建景区消费乘数效应结构树模型,深入揭示自然遗产景区门票消费对区域经济的乘数效应与扩散路径。根据景区消费乘数效应结构树模型,自然遗产景区消费乘数效应包括内生路径传导的产业波及效应和外生路径传导的旁侧效应,两种路径分别通过直接效应和间接效应的作用最终体现为景区消费的综合乘数效应。丹霞山景区案例测算结果表明: 景区门票消费每创造1个单位的增加值,可通过内生路径即产业波及效应带动国民经济其它部门0.82个单位的增加值;此外,通过外生路径即旁侧效应直接和间接带动当地国民经济12.75个单位的增加值。外生路径乘数效应是内生路径乘数效应的15.5倍,可见自然遗产景区消费带来的旁侧效应是极其巨大的。依据研究结果,为公共旅游资源景区目的地政府科学选择旅游发展模式,合理制定景区价格政策提出相关建议。

世界自然遗产景区消费; 旅游乘数效应; 旁侧效应; 扩散路径; 丹霞山景区

一 引 言

随着我国居民旅游需求的持续增长以及旅游产业规模的不断壮大,旅游业发展受到各级政府和社会各界的普遍重视,已发展成为一个多层面、多维度的综合性现代产业,对国民经济贡献大幅提升,不但对经济增长而且对促进社会消费、就业及相关产业发展都发挥着越来越强的拉动作用。

虽然旅游业的产业地位得到不断提升,但各地在旅游发展模式方面却缺乏创新,门票经济思维依然主导着绝大多数地区旅游业的发展。每隔几年,各地景区都会掀起一股涨价风潮,一些世界遗产类景区门票价格之高已远超发达国家,并广受社会诟病。与此形成鲜明反差的是,杭州西湖2002年10月开始免费对外开放,并在之后的十几年间给杭州旅游业带来了巨大的经济效益和社会效益。但这种西湖免费模式,在国内其它旅游目的地却鲜有效仿。如何评估景区消费在资源依托型旅游目的地的综合经济效应?学术界对此一直缺乏深入研究,以至于无论是门票经济模式还是西湖景区免费模式都未能得到旅游经济理论方面的支持,使得政府在对遗产类旅游景区的价格政策制定方面长期缺乏理论指导。

本文将从理论上阐释景区消费产生的旅游经济效应作用机制及传导路径,并定量研究景区消费对目的地经济所产生的综合乘数效应,以期在理论方面进一步拓宽旅游乘数效应的研究领域,将旅游乘数效应研究的关注点从旅游业整体延伸到旅游特征产业当中,从更深层次揭示旅游乘数效应的作用机制,同时为公共旅游资源景区目的地政府选择合适的旅游发展模式,制定合理的景区价格政策,实现目的地经济社会效益最优化提供理论参考。

二 文献回顾

乘数(Multiplier)是经济学的一个基本概念。乘数理论反映了现代经济的特点,即由于国民经济各部门的相互联系,任何部门最终需求的变动都会自发地引起整个经济中产出、收入、就业等指标水平的变动,后者的变化量与引起这种变动的最终需求变化量之比即是乘数。现代旅游乘数理论主要是沿着凯恩斯乘数模型和里昂惕夫投入-产出模型两大主线发展而来的。但由于凯恩斯乘数模型在现实当中较难测算边际消费倾向,实际应用得很少。学术界关于旅游乘数的研究基本上都是在投入产出模型基础上衍生演化而来。

国外对于旅游乘数效应的研究起始于20世纪70 年代,研究对象主要集中在酒店行业,代表性的研究学者是英国经济学家Archer(1977)[1]。20 世纪90 年代后,旅游乘数效应的研究开始兴起,研究对象主要集中在旅游目的地的经济影响上,Wall(1997)[2]对这一期间旅游乘数效应研究进行了归纳分析。

进入21世纪以来,国外对于旅游经济效应的研究热点开始转向旅游消费与经济增长的关系研究,除了投入产出模型外(Archer,1995[3];Archer和Fletcher,1996[4];Sun,2007[5];Romero和Tejada,2011[6];Yee-Lee et al.,2013[7];Meng et al.,2013[8]),可计算一般均衡(CGE)模型等新的模型也不断应用到旅游业的经济影响研究中(Dwyer et al.,2004[9];Pratt,2011[10];Pratt,2015[11]),而对于旅游乘数效应的研究则趋于平淡。

总的来说,在西方国家旅游业蓬勃兴起时期,旅游乘数效应研究成为一个热点课题。但由于旅游乘数效应研究成果主要是为政府服务,而西方发达国家主要依赖市场经济机制,政府对于旅游业发展基本采取不干预的态度,因此使得旅游乘数效应的研究逐渐趋于平淡。在旅游乘数效应研究成果中,多以酒店或者旅游目的地作为研究对象。由于国情不同,诸如自然遗产类公共旅游资源在西方国家基本上是作为公益事业来发展,因而鲜见公共旅游资源景区乘数效应方面的国外研究文献。

由于我国一直实行的是政府主导型的旅游发展模式,国内对于旅游经济理论研究的主要着眼点是为制定旅游产业政策服务。20世纪80 年代末期旅游乘数研究开始引起我国学者的注意。张凌云(1988)[12]发表的《旅游业乘数效应的几个问题》,是我国旅游乘数研究的早期成果。匡林(1996)[13]在国内较早介绍了旅游乘数类型及相关测算模型。左冰(2002)[14]测算了我国的旅游产出乘数和国内旅游就业乘数、国际旅游就业乘数、我国旅游综合就业乘数以及云南省就业乘数。李银兰( 2004)[15]、何佳梅等(2005)[16]进行了基于统计原理与方法的旅游乘数测算模型研究。师守祥(2007)[17]则对当前旅游乘数研究的不足进行了辩证分析。

进入21 世纪以来,更多学者将注意力放在旅游产业关联和产业波及效应的研究上,投入产出分析方法在旅游经济影响研究中得到了广泛的应用。李江帆等(2001)[18]对广东旅游业的产业关联和产业波及效应进行了定量研究,刘立秋等(2005)[19]、宋增文(2007)[20]、刘晓欣等(2011)[21]、吴三忙(2012)[22]先后对我国旅游业的关联效应进行了研究,乔玮(2006)[23]利用投入产出模型测算了上海的旅游产出乘数和旅游收入乘数。张滢和宋岭(2006)[24]、李为科等(2006)[25]、王燕和王哲(2008)[26]、崔峰和包娟(2010)[27]分别对乌鲁木齐市、重庆市、新疆、浙江旅游业的产业关联与产业波及效应进行了分析。黎洁和连传鹏(2009)[28]采用投入产出分析和社会核算矩阵测算了江苏省的旅游乘数。刘益(2010)[29]采用投入产出分析方法定量比较了我国旅行社业、酒店业与景区管理业的产业波及效应水平。王琪延和徐玲(2014)[30]从产业融合角度分析了旅游业与会展业的产业关联作用。程瑞芳和王文红(2015)[31]对这一时期国内旅游产业关联效应研究进行了综述。

美国经济学家罗斯托(1988)[32]阐述了主导产业扩散效应的方式,并首先提出了产业关联的旁侧效应概念。刘起运(2003)[33]认为,目前在投入产出乘数分析中存在一些问题,要么夸大了乘数作用,形成虚假经济繁荣,要么低估了乘数作用,遗漏了某些应考虑的因素,使模型计算出现较大误差。为了全面、正确地回答上述现实经济问题,就必须从投入产出乘数的基本原理入手,理清投入产出乘数倍加作用的传导机制,并且应将最终产品间的旁侧效应考虑在内。

旁侧效应指的是某种消费品(或投资/出口)的增加,可能导致另一种消费品(或投资/出口)的增加,例如景区门票消费可以引发住宿、餐饮的消费。旁侧效应概念的提出为产业关联研究开拓了新的思路,但由于国民经济投入产出表中没有旁侧效应研究所需的现成数据,以及各产业部门的产业特性也各不相同,导致目前产业经济学研究领域一直未对产业部门间的旁侧效应开展深入研究。目前对于旁侧效应的研究,更多的还是停留在对其某些特性的描述(陈效珍等,2014)[34]。虽然旁侧效应的研究未得到广泛开展,但由于旅游业是一个典型的综合性消费产业,因此相对于波及效应来说,旁侧效应实际上更能体现旅游业的综合产业属性,尤其是作为旅游吸引物的景区门票消费带来的旁侧效应更加明显。而目前关于旅游乘数效应的研究中尚未涉及景区门票消费旁侧效应,这对于全面深入了解景区消费乘数效应的作用机制不能不说是一个很大的缺陷。

综上所述,国内学者对于旅游乘数效应的研究兴趣要大大高于国外,研究方法比较多样化,但大部分学者采用的是成熟规范且易于量化研究的投入产出分析方法。研究内容基本是以旅游业为研究对象,而对于旅游业内部各特征产业的乘数效应水平缺乏深入分析,尤其是从景区消费角度研究乘数效应的成果尚未见到。另外,目前对于旅游乘数效应扩散路径的研究,还是局限在产业波及效应这一单一路径方面,而尚未将旅游消费、尤其是景区门票消费的旁侧效应纳入研究视角。因此,本文以世界自然遗产地广东丹霞山为例,采用投入产出分析方法,从投入产出乘数的视角,引入旁侧效应理论,从内生路径和外生路径两方面深入揭示景区消费对区域经济的乘数效应及作用机制。

三 模型构建与研究设计

(一)模型构建

如前文所述,旅游业作为一个典型的综合性消费产业,景区消费所带来的旁侧效应比波及效应更能体现旅游产业的综合属性。因此,在分析景区消费的乘数效应时,不应只考虑景区部门自身的波及效应,还应考虑景区消费所带来的旁侧效应。鉴于旁侧效应的相关研究极少,尚未有成熟的旁侧效应测算指标体系可供借鉴,本文在旅游乘数理论和投入产出理论的基础上,结合景区消费的旁侧效应特点,构建景区消费乘数效应结构树模型,阐释景区消费所产生的乘数效应的作用机制及传导路径。

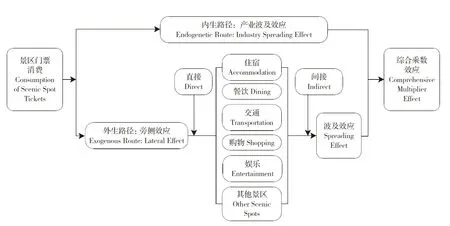

本文研究视角着眼于景区消费的乘数效应,这里定义的景区消费首先是景区门票消费,由于世界自然遗产景区是核心吸引物,景区门票消费会引发住宿、餐饮、购物等相关消费(即旁侧效应),各类消费又分别通过投入产出乘数效应对旅游目的地经济产生影响。因此,景区消费乘数效应结构树模型包括内生路径传导的产业波及效应和外生路径传导的旁侧效应。内生路径侧重于产业部门之间的内部联系,表现为景区管理业自身通过产业关联而产生的产业波及效应。外生路径侧重于旅游消费之间的外部联系,表现为景区门票消费引发的旁侧效应。两种路径分别通过直接效应和间接效应的作用最终体现为景区消费的综合乘数效应(如图1)。其中,内生路径的直接效应即为景区门票消费,间接效应则是景区部门通过产业波及效应引发的国民经济产出变动;外生路径的直接效应是景区门票消费引发的相关消费,本文将其定义为直接旁侧效应。间接效应则是各相关消费通过产业波及效应引发的国民经济产出变动,本文将其定义为间接旁侧效应。

图1 景区消费乘数效应结构树模型

(二) 研究设计

1.研究对象

本文选择了广东丹霞山世界自然遗产地作为研究案例,主要是考虑世界自然遗产景区具有典型的旅游吸引属性,有助于排除非景区因素对旅游行为的影响,得出的研究结论对于资源依托型旅游目的地科学选择旅游发展模式更具参考价值。同时,由于自然遗产景区和文化遗产景区在投入产出表中分属于不同部门,为便于测算,因此将研究对象界定为世界自然遗产景区。

2.研究方法

根据景区消费乘数效应结构树模型,景区消费乘数效应的测算内容包括内生路径传导的产业波及效应和外生路径传导的旁侧效应及其产业波及效应。产业波及效应根据统计部门最新编制的投入产出表,采用投入产出分析方法进行测算,这一领域的研究成果较多,研究方法相对成熟;旁侧效应的研究是旅游经济效应研究领域中的新课题,包括直接旁侧效应和间接旁侧效应的测算。直接旁侧效应的测算需要确定景区门票消费引发的其它旅游消费结构比例,本文采用游客抽样调查方法加以解决。间接旁侧效应的测算与产业波及效应测算方法一致。

景区消费综合乘数效应的测算也是旅游经济效应研究的新课题,本文构建了景区消费乘数效应结构树模型,通过测算首次勾画出广东丹霞山景区消费乘数效应结构树,并引入相关部门产业影响力指标进行直观比较,以确定丹霞山景区产品开发以及优化游客消费结构的发展方向。

3.数据来源与说明

本文数据来源包括游客抽样调查数据及官方统计数据。游客抽样调查数据主要是为了调查丹霞山游客的旅游消费结构,作为测算直接旁侧效应的基础数据。游客抽样调查数据来源由两部分组成,一部分来自广东省旅游局统一部署的景区游客抽样调查(丹霞山景区样本)2015年度数据,共110份有效问卷,其中团队游客占16.25%,散客占83.75%。调查时间覆盖了9月、10月、11月三个月份,问卷内容包括样本基本统计信息和消费结构。消费结构包括交通(飞机、火车、汽车、轮船、自驾油费和路桥费、市内交通)、住宿、餐饮、娱乐、购物、邮电通讯、付给旅行社的费用,此外还包括了游览其它景区的数量和名称;另一部分游客抽样调查数据来源于本文课题组的补充调研。由于官方提供的样本问卷数量较少及购物消费结构不明确,课题组于2016年3月12日至4月3日在丹霞山景区做了补充问卷调查。补充问卷设计与官方抽样调查问卷基本一致,但补充了购物消费种类明细,结合丹霞山景区购物商品的特点,将购物消费细分为农产品、农副产品、工艺美术品三类。调研对象包括团队游客和自助游散客,共派发问卷300份,收回有效问卷226份,有效问卷率为75.3%。其中,团队游客占23.45%,散客占76.55%。

官方统计数据主要分为两类。一类是广东省统计局最新编制的2012年139部门广东省投入产出表;另一类是丹霞山景区提供的2015年景区接待游客人数及团队游客和自助游客的比例。2015年,丹霞山共接待游客2728551人次,其中团队游客372752人次,占比13.66%,自助游客2355799人次,占比86.34%。

另外需要说明的是: 首先,由于本文着眼于研究景区消费通过乘数效应对区域经济的影响,而抽样调查得到的各项消费均属于总产出的性质,这些消费(包括其波及效应)并不能真实反映对国民经济(GDP)的贡献。因此,为直观真实地反映景区消费乘数效应的作用路径和强度,本文对于投入产出乘数的测算均以增加值为计量指标,各项总产出指标均根据2012年广东省投入产出表折算成增加值指标;其次,在336个有效数据样本中,有23%的游客不是专门来到丹霞山游玩,而是出于其他目的来到韶关,顺便到丹霞山游览。因此,这部分样本的长途交通花费并不能算作是丹霞山景区消费所带来的旁侧效应。同样,有5.4%的游客选择不在景区附近或者韶关市内居住,这部分样本的住宿花费未对当地经济产生影响,同样不能算作丹霞山景区消费对区域经济所带来的旁侧效应。本文在做相关数据测算时,已把这两部分数据予以剔除。

四 数据分析

(一) 内生路径: 产业波及效应乘数分析

1.分析方法

产业波及是指在国民经济产业体系中,某产业的变化会按照不同的产业关联方式引起与其直接相关的产业的变化,然后导致与后者直接和间接相关的其他产业的变化,依次传递,乃至影响力逐渐消减的过程。产业波及对国民经济产业体系的影响,就是产业波及效应(苏东水,2000)[35]。

波及效应的测算涉及投入产出分析中完全消耗的概念。在国民经济核算的投入产出分析中,直接消耗系数用aij表示,说明j部门生产单位产品对i产品的直接消耗数量,直接消耗系数矩阵用A表示,即A=(aij);完全消耗系数用bij表示,说明j部门生产单位最终产品对i产品的完全消耗,完全消耗系数矩阵用B表示,即B=(bij)。可以证明,A和B的关系可以表达为:B=(I-A)-1-I,其中I是单位矩阵,(I-A)-1是里昂惕夫逆矩阵。

利用完全消耗系数矩阵,可以计算出由于景区直接产出量的增加,需要国民经济各部门增加的完全产出量X,也就是景区直接产出所引发的对相关部门产品的完全消耗量。计算公式如下:

X=(I-A)-1C

(1)

其中C=(c1,c2, …,cn)为景区直接产出所需的中间投入列向量。在各部门的完全产出量X计算出来后,就可以利用增加值公式计算景区通过对国民经济相关部门的完全消耗所产生的增加值。

(2)

其中IVA为景区通过对国民经济相关部门的完全消耗所产生的增加值(Indirect Value Added,缩写为IVA),X=(x1,x2, …,xn)为景区直接产出所引发的相关部门产品的完全消耗行向量,Z=(z1,z2, …,zn)为各部门对应的增加值率列向量。

由此,可以计算出景区消费通过内生路径直接引发的产业波及效应乘数。

(3)

其中M内是景区消费直接引发的内生路径产业波及效应乘数,可以反映景区消费的产业波及效应,其含义为景区最终产品生产增加1个单位可以带动国民经济其它部门最终产品增加的程度。IVA是景区通过对国民经济相关部门的完全消耗所引发的增加值,ΔI是景区直接产出增加值。

2.内生路径产业波及效应乘数分析结果

自然遗产景区在投入产出表中属于公共设施管理业,根据2012年广东省投入产出表的相关数据以及公式(1)、(2)、(3),本文测算了丹霞山景区通过对国民经济相关部门的完全消耗所产生的增加值IVA以及相应的内生路径产出乘数。根据丹霞山景区官方提供的接待人次数据以及抽样调查得出的人均消费数据进行核算,2015年丹霞山景区的直接产出为38767.9万元,对应的增加值为21072.4万元,通过产业波及效应所引发的间接增加值为17185万元,其内生路径产出乘数为0.82,也就是说景区每增加1个单位的增加值,将拉动国民经济其它产业部门增加0.82个单位的增加值。

(二)外生路径: 产业旁侧效应乘数分析

1.直接旁侧效应乘数分析

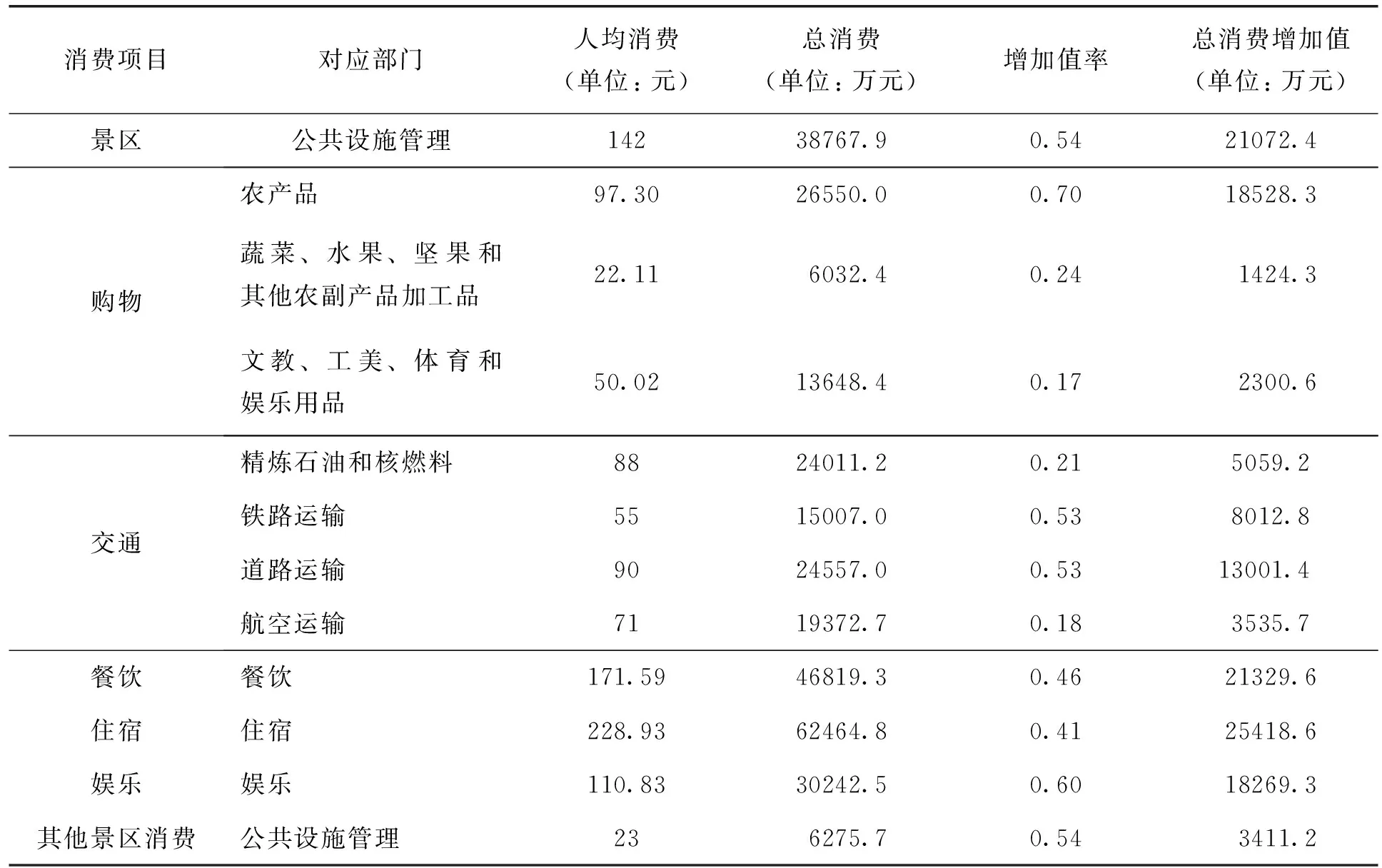

首先测算丹霞山景区消费所引发的直接旁侧效应。通过对丹霞山游客消费结构的实地调研,景区消费可以引起餐饮、住宿、购物、交通、娱乐以及其他景区的消费。通过抽样调查,可以得到丹霞山游客人均各项消费及消费结构。由于散客与团队游客的消费结构不尽相同,本文根据丹霞山官方提供的关于散客与团队游客比例的二手数据进行了加权计算。同时根据丹霞山景区提供的2015年游客总量以及2012年广东省投入产出表中各部门的增加值率,计算出了2015年丹霞山游客的各项总消费以及对应的增加值,具体数据如表1所示。

表1 2015年丹霞山景区消费相关数据

由表1可知,景区消费可带动多个其他相关部门的消费,且所带动的部门中属交通、住宿行业的消费最多。2015年,丹霞山景区直接消费38768万元,带动购物消费46231万元,交通消费82948万元,餐饮消费46819万元,住宿消费62465万元,娱乐消费30243万元,其他景区消费6276万元。为了更加直观地反映景区消费对其它部门的带动作用,需要计算景区消费对每个部门的直接旁侧效应乘数以及综合直接旁侧效应乘数。根据直接旁侧效应的定义,各部门直接旁侧效应乘数计算公式如下:

(4)

其中Kj为j部门的直接旁侧效应乘数,ΔI景为景区直接产出增加值,ΔIj为第j部门游客总消费对应的增加值。

景区的综合直接旁侧效应乘数则为各个部门的直接旁侧效应乘数之和,计算公式如下:

(5)

其中K为景区消费的综合直接旁侧效应乘数,ΔI景为景区直接产出增加值,ΔIj为j部门游客总消费对应的增加值。

根据式(4)、(5),计算出景区消费对各个部门的直接旁侧效应乘数以及综合直接旁侧效应乘数,测算结果如表2所示。

表2 丹霞山景区消费引发的相关部门及综合直接旁侧效应乘数

丹霞山景区消费对购物、交通、餐饮、住宿的直接旁侧效应乘数均大于1,也就是说景区消费所引起的购物、交通、餐饮及住宿消费对国民经济的贡献已经超过了景区消费本身。其中对交通和住宿部门的直接旁侧效应乘数最高,分别达到1.41和1.21。在购物消费中,农产品消费的直接旁侧效应乘数相对较高,为0.88,占比达到83%;而景区消费对娱乐部门以及其它景区消费的直接旁侧效应乘数较低,分别为0.87和0.16,均没有超过景区消费本身对国民经济的贡献度;景区消费的综合直接旁侧效应乘数达到5.72,也就是说景区每增加1个单位的增加值,可以通过旁侧效应直接带动国民经济其他相关部门增加5.72个单位的增加值,说明景区消费的直接旁侧效应是非常显著的。

2.间接旁侧效应乘数分析

除了直接旁侧效应之外,景区消费所引起的其他部门的消费也都会有相应的产业波及效应,这是景区消费引发的间接旁侧效应,也是景区消费外生路径乘数效应中不可忽视的一部分。间接旁侧效应同样分为相关部门间接旁侧效应和综合间接旁侧效应,由上述分析,根据式(1)-式(5)可类推计算出每个部门相应的总消费增加值,直接产出所引发的间接增加值,以及相应的产业波及效应乘数即间接旁侧效应乘数,计算结果如表3所示。

表3 丹霞山景区消费引发的相关部门及综合间接旁侧效应乘数

由表3可知,丹霞山景区消费对购物、交通、餐饮、住宿的间接旁侧效应乘数均大于1,也就是说景区消费所引起的购物、交通、餐饮及住宿消费对国民经济的间接贡献同样超过了景区消费本身。其中对交通和住宿部门的间接旁侧效应乘数最高,分别达到2.45和1.70;在购物消费中,工艺美术品的间接旁侧效应乘数最高,达到0.51,超过了农产品的贡献。在交通消费中,石油部门的间接旁侧效应乘数最高,达到0.89,超过了道路运输部门的贡献;同时,景区消费对娱乐部门以及其它景区消费的间接旁侧效应乘数同样较低,分别为0.56和0.13,没有超过景区消费本身对国民经济的贡献度;景区消费的综合间接旁侧效应乘数高达7.03,也就是说景区每增加1个单位的增加值,可以通过间接旁侧效应,带动国民经济其它相关部门增加7.03个单位的增加值。由此可见景区消费的间接旁侧效应同样显著,并且超过了直接旁侧效应。

(三)综合乘数效应分析

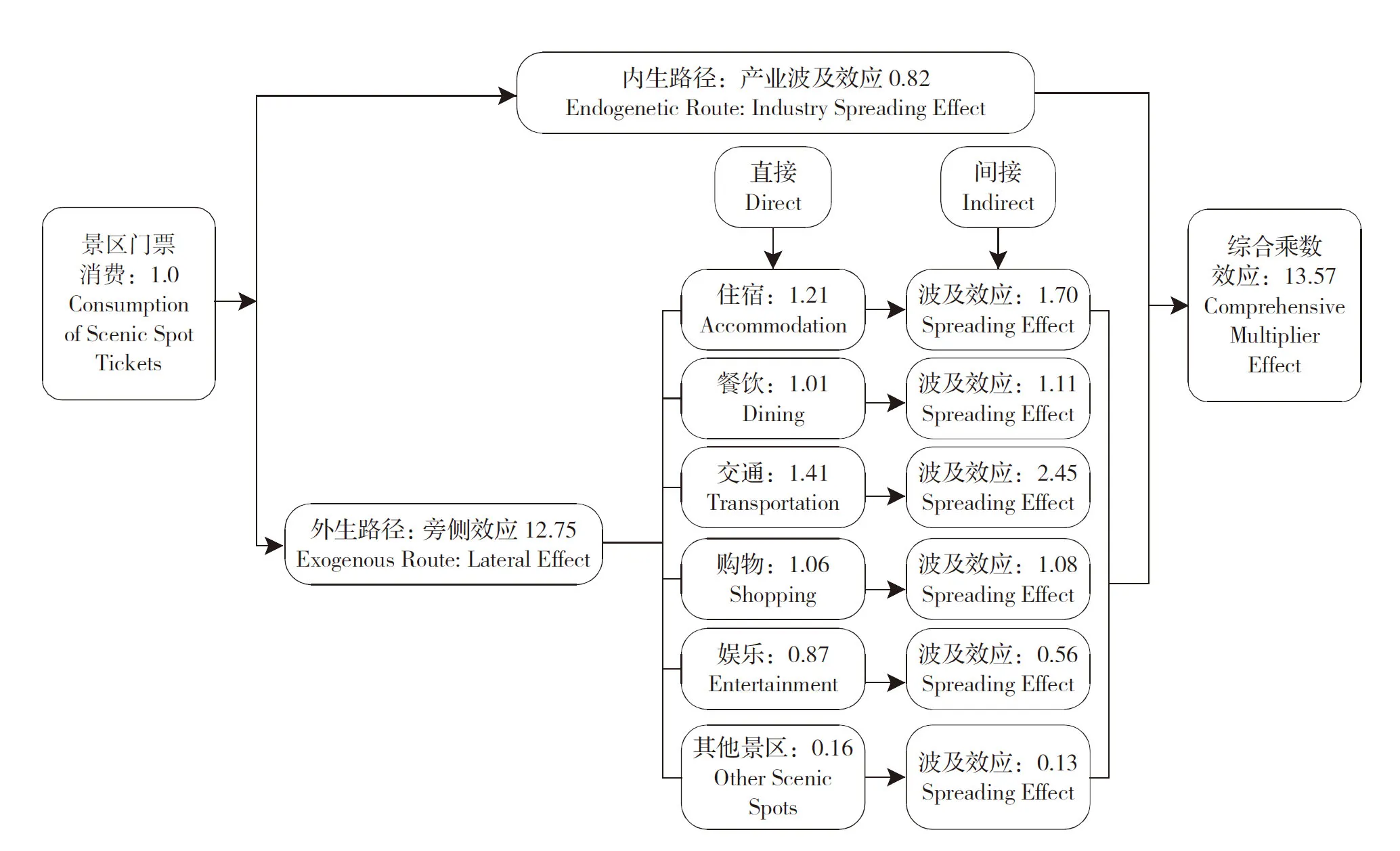

综上分析,本文一开始构建的景区消费乘数效应结构树模型,通过对丹霞山案例地的研究,在景区消费乘数效应的传导路径与传导强度方面得到了具体而直观的展示(如图2)。

图2 丹霞山景区消费乘数效应结构树

由图2可知,丹霞山景区消费的乘数效应可分为内生路径传导的产业波及效应和外生路径传导的旁侧效应。1个单位的景区直接产出增加值通过内生路径只能带动国民经济其它部门0.82个单位增加值。同时,景区门票消费通过外生路径传导的旁侧效应直接和间接带动当地国民经济12.75个单位的增加值。外生路径乘数效应是内生路径乘数效应的15.5倍,可见丹霞山景区消费带来的旁侧效应是极其巨大的。在旁侧效应中,对地方经济影响最大的消费类型分别是交通(3.86)、住宿(2.91)、购物(2.14)、餐饮(2.12),四类消费的旁侧效应乘数均大于2。而丹霞山景区的综合乘数效应更是高达13.57,说明作为世界自然遗产景区的丹霞山,对于地方经济的带动作用是显著的。

为了进一步说明自然遗产景区消费乘数效应对区域经济的作用特征具有普遍意义,本文以景区消费乘数效应结构树模型(图1)为基础,测算分析我国自然景观型A级旅游景区的综合乘数效应的表现特征。根据国家旅游局《2015年中国旅游景区发展报告》,2015年,全国自然景观型A级旅游景区全行业的消费构成数据为: 门票消费占26.53%,购物消费占14.78%,餐饮消费占22.65%,交通消费占13.04%,住宿消费占20.28%,观看演艺表演消费占1.72%,其它消费占1%。运用这一基础数据,假定全国自然景观型A级旅游景区交通消费、购物消费的细分结构均与丹霞山景区相同,测算我国自然景观型A级旅游景区的综合乘数效应结构为: 通过内生路径产生的产业波及效应乘数同样为0.82,通过外生路径产生的旁侧效应乘数为4.95,外生路径乘数效应是内生路径乘数效应的6倍,景区消费对区域经济所产生的综合乘数效应为5.77。

与全国自然景观型A级旅游景区全行业平均综合乘数效应值5.77相比,世界自然遗产丹霞山景区的综合乘数效应值为13.57,两者看似相差较大,但实际上这是由于丹霞山景区门票花费占比较小(仅为12.35%),而作为世界自然遗产地的丹霞山景区内部及周边接待设施配套比较齐全,游客其它消费占比较高,使得丹霞山景区消费的旁侧效应更加突出,因而两者的综合乘数效应值也差距较大。但不管是全国自然景观型A级景区还是丹霞山世界自然遗产景区,景区消费带来的综合乘数效应都远远大于景区部门自身的直接贡献,并且景区消费的乘数效应主要是通过外生路径实现的,旁侧效应在综合乘数效应中占主导地位。

(四) 景区旁侧效应消费结构优化分析

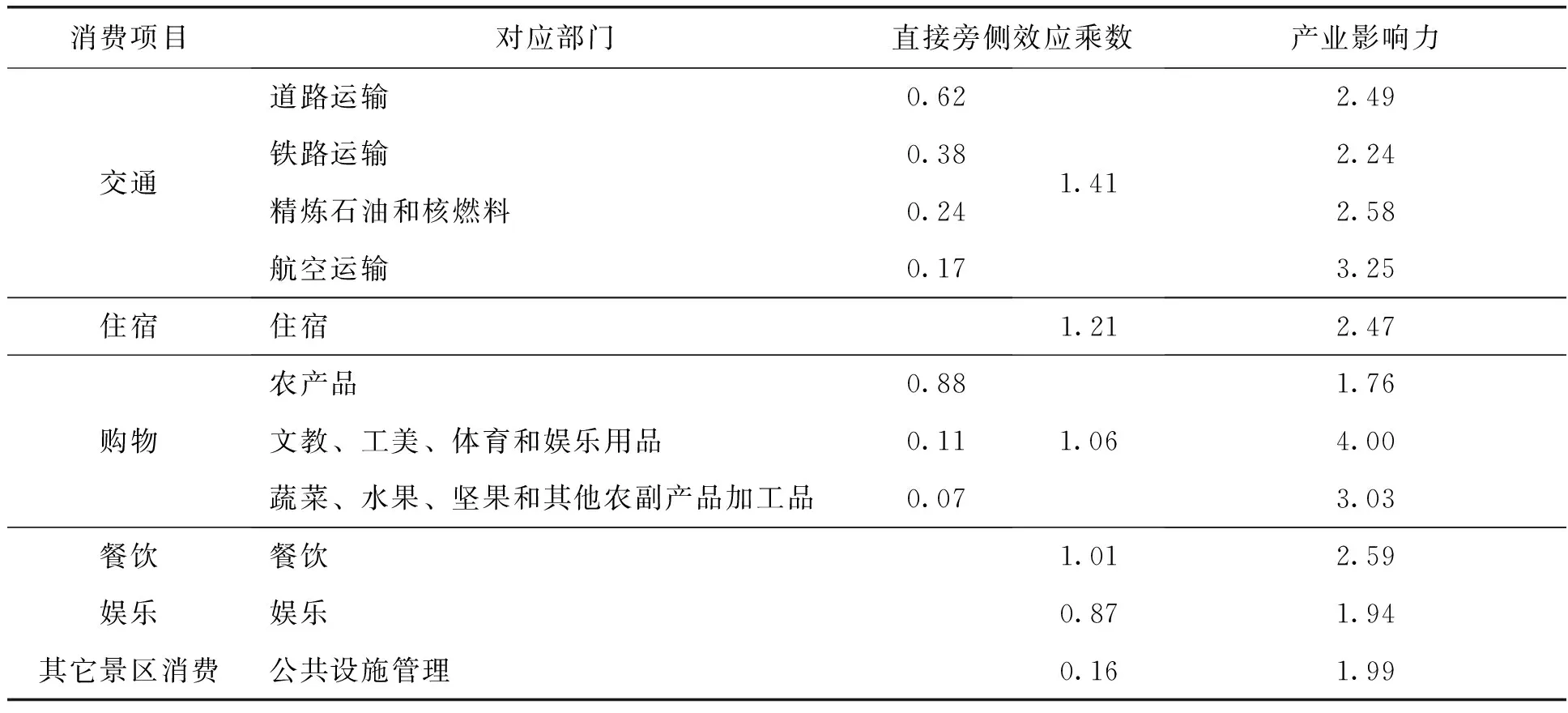

通过丹霞山景区消费乘数效应结构树(图2),可以直观地比较景区门票消费乘数效应在各个路径上的传导强度大小。但需要说明的是,景区消费引发的各部门旁侧效应乘数大小,并不代表各部门自身对国民经济的推动能力大小,而仅与景区消费引发的直接旁侧效应消费结构有直接关系。因此,根据各相关部门产业带动能力大小,科学优化旁侧效应消费结构,可以有效促进景区消费的综合经济效应最大化。为进一步揭示丹霞山景区旁侧效应消费结构的提升潜力所在,本文引入产业影响力指标,将相关部门的直接旁侧效应乘数与该部门的产业影响力进行对比分析。

产业影响力反映的是该产业对国民经济发展的推动能力,某一产业的影响力反映了该产业最终产品的变动对整个国民经济总产出变动的影响能力。例如,某产业的影响力为3.6,意味着该产业每增加1单位的最终产品,将会推动整个国民经济增加3.6个单位的产出。其计算公式为:

(6)

其中,Ij表示j产业的影响力,bij是里昂惕夫逆阵中纵列第j列的数值。根据式(4)计算出的各部门直接旁侧效应乘数和根据式(6)计算出的各部门产业影响力对比结果如表4。

表4 景区消费引发的各部门直接旁侧效应乘数和产业影响力对比

由表4可以看出,丹霞山景区消费引发的各部门直接旁侧效应乘数大小与该部门产业影响力大小并不存在序列上的匹配关系。因此,从综合经济效应最大化着眼,景区旁侧效应消费结构还存在很大的优化空间。

在各类相关消费中,交通消费基本属于刚性消费,进一步挖掘的潜力较小。而住宿、餐饮、购物、娱乐、其它景区消费均属于弹性消费,可通过优化消费结构,促进景区消费综合乘数效应的最大化。其中,购物中的工艺美术品(文教、工美、体育和娱乐用品部门)和农副产品(蔬菜、水果、坚果和其他农副产品加工品部门)的产业影响力相对最高,分别达到4.00和3.03,而其直接旁侧效应乘数仅分别为0.11和0.07,在各类消费中处于最低水平。因此,工艺美术品和农副产品的人均消费水平不仅具有很大提升空间,而且对于促进景区消费综合乘数效应最大化具有重要意义。此外,住宿部门和餐饮部门的直接旁侧效应乘数不仅大于景区部门自身,而且两个部门的产业影响力也大大高于景区部门,提升住宿和餐饮消费水平,对于扩大景区消费综合乘数效应也具有非常积极的意义。根据表4测算结果,在6个主要消费部门中,景区部门的产业影响力是相对较低的,仅略高于娱乐部门,说明景区部门自身对区域经济的推动能力并不强,应积极提高购物、餐饮、住宿消费在景区旁侧效应消费结构中的比重,才能更加有效地发挥世界遗产景区对地方经济的带动作用。

五 结论与启示

(一)研究结论

本研究以世界自然遗产地广东丹霞山为例,通过实地调研,运用投入产出的分析方法,对世界自然遗产景区消费对区域经济的乘数效应与扩散路径进行了定量研究,并得到以下结论:

第一,景区门票消费的乘数效应首先是通过内生路径即产业波及效应对地方经济产生影响的。丹霞山景区消费通过内生路径的产出乘数为0.82,也就是说景区每增加1个单位的增加值,将拉动国民经济其它产业部门增加0.82个单位的增加值。因此,仅仅依靠景区门票消费,对于当地国民经济的推动作用是十分有限的。

第二,景区门票消费的乘数效应还可通过外生路径即旁侧效应带动其他相关产业的消费,继而通过产业波及效应间接推动国民经济增长。旁侧效应分为直接旁侧效应和间接旁侧效应。测算结果表明: 丹霞山景区的综合直接旁侧效应乘数为5.72。其中,交通(1.41)、住宿(1.21)、购物(1.06)、餐饮(1.01)四类消费项目对国民经济的贡献均超过了景区门票消费自身;丹霞山景区的综合间接旁侧效应乘数为7.03。其中,贡献最大的依次是交通(2.45)、住宿(1.70)、餐饮(1.11)、购物(1.08)消费,四个部门的产业波及效应也均超过了景区部门自身;景区门票消费引发的总旁侧效应乘数高达12.75,也就是说景区每增加1个单位的增加值可以通过旁侧效应带动国民经济其它相关部门增加12.75个单位的增加值,说明世界自然遗产景区消费的旁侧效应是极其巨大的。

第三,本研究构建的自然遗产景区消费乘数效应结构树模型深入揭示了景区消费乘数效应对区域经济影响的扩散路径和作用强度。扩散路径包括内生路径传导的产业波及效应以及外生路径传导的旁侧效应。丹霞山景区通过内生路径传导的产出乘数为0.82,通过外生路径传导的旁侧效应乘数为12.75,外生路径乘数效应是内生路径乘数效应的15.5倍。由此可见,景区消费的乘数效应主要通过外生路径实现。而丹霞山景区的综合乘数效应更是高达13.57,说明世界自然遗产景区对地方经济有显著带动作用。

第四,从综合经济效应最大化考虑,丹霞山景区的游客消费结构还不尽合理。购物消费主要还是集中在产业影响力较低的农产品部门,而在产业影响力较高的工艺美术品部门和农副产品部门则消费较少。此外,住宿、餐饮消费的弹性较高,虽然两个部门的产业影响力均明显高于景区部门,但在丹霞山景区旁侧效应消费结构中占比仍然偏低,两个部门对于国民经济的推动作用没有得到很好地发挥。娱乐部门的产业影响力虽然略低于景区部门,但考虑到产品的互补性,仍然可以作为景区的配套项目来发展。因此,优化丹霞山景区旁侧效应的消费结构,优先支持产业影响力较大的部门产品开发,科学引导游客消费,对于充分发挥自然遗产景区对地方经济的推动作用,促进景区消费综合经济效应最大化具有重要意义。

(二)研究启示

以上研究结论为公共旅游资源景区目的地政府科学选择旅游发展模式,合理制定景区价格政策,实现目的地经济社会效益最优化提供了理论依据,并得到以下几点管理启示:

第一,自然遗产地应合理控制景区门票价格,逐步摆脱门票经济思维。根据研究结果,自然遗产景区门票消费所带来的旁侧效应对国民经济的贡献要远远大于景区门票消费本身。而从产业波及效应来看,景区部门自身对当地国民经济的推动作用并不明显,且远远低于产业平均水平。因此,提高自然遗产景区的门票价格并不能够有效促进当地国民经济的发展。相反,门票价格的大幅度提高可能会使游客减少购物、餐饮、住宿等其它方面的消费,从而不利于拉动国民经济的增长。因此,自然遗产景区相关管理部门要控制景区门票价格过度增长,必要时应适当降低门票价格,以促进游客对于购物、餐饮、住宿等其它项目的消费,更好地拉动地方经济发展。

第二,自然遗产地应大力支持当地特色住宿、特色美食、特色购物的发展,积极提升景区消费的旁侧效应。研究表明,自然遗产景区消费对地方经济的贡献主要通过旁侧效应起作用。但旁侧效应中的旅游交通消费基本属于刚性消费,游客对于交通工具的选择并不受景区控制。因此,为了更好地促进当地经济发展,自然遗产地景区管理部门及目的地政府旅游管理部门应制定积极政策,大力支持开发具有地方特色的住宿、美食和购物产品,为游客提供丰富多样的产品选择,提高游客的人均消费水平。旅游购物尤其要鼓励特色农副产品和特色纪念品的开发,以更加有效地发挥购物对当地国民经济的带动作用。

第三,自然遗产景区管理部门可结合多种促销手段,积极优化游客消费结构,促进景区消费的综合经济效应最大化。研究表明,景区消费引发的乘数效应大小与游客的消费结构有直接关系。景区管理部门应着眼于全局利益,逐步降低景区门票价格水平,通过各种促销手段,将更多的资源用于提升游客的购物、餐饮、住宿消费,优化游客消费结构,以最大限度地发挥各产业部门对当地国民经济的带动作用。

[1] Archer, B..Input-outputAnalysis:ItsStrength,LimitationsandWeaknesses[M]. Travel Research Association, 1977.

[2] Wall, G.. Scale Effects on Tourism Multipliers[J].AnnalsofTourismResearch, 1997, 24(2): 446-450.

[3] Archer, B.. Importance of Tourism for the Economy of Bermuda[J].AnnalsofTourismResearch, 1995, 22(4): 918-930.

[4] Archer, B., Fletcher, J.. The Economic Impact of Tourism in the Seychelles[J].AnnalsofTourismResearch, 1996, 23(1): 32-47.

[5] Sun, Y. Y.. Adjusting Input-output Models for Capacity Utilization in Service Industries[J].TourismManagement, 2007, 28(6): 1507-1517.

[6] Romero, I., Tejada, P.. A Multi-level Approach to the Study of Production Chains in the Tourism Sector[J].TourismManagement, 2011, 32(2): 297-306.

[7] Yee-Lee, C., Eng-Heng, L., Dao-Siang, J. M. L., et al.. Indirect Economic Effect of Tourist Spending on the Tourism Industry in Penang——A Justification of the Post-positivism Approach[J].InternationalJournalofAcademicResearch, 2013, 5(1): 181.

[8] Meng, X., Siriwardana, M., Pham, T.. A CGE Assessment of Singapore’s Tourism Policies[J].TourismManagement, 2013, 34: 25-36.

[9] Dwyer, L., Forsyth, P., Spurr, R.. Evaluating Tourism’s Economic Effects: New and Old Approaches[J].TourismManagement, 2004, 25(3): 307-317.

[10] Pratt, S.. Economic Linkages and Impacts across the TALC[J].AnnalsofTourismResearch, 2011, 38(2): 630-650.

[11] Pratt, S.. The Economic Impact of Tourism in SIDS[J].AnnalsofTourismResearch, 2015, 52: 148-160.

[12] 张凌云. 旅游业乘数效应的几个问题[J]. 南开经济研究, 1988, (3): 41-44.

[13] 匡林. 关于旅游乘数理论的几个问题[J]. 华侨大学学报(社会科学版), 1996, (3): 39-43.

[14] 左冰. 中国旅游产出乘数及就业乘数的初步测算[J]. 云南财贸学院学报, 2002, (6): 30-34.

[15] 李银兰. 关于旅游产出乘数效应测算方法的探讨[J]. 统计与决策, 2004, (3): 10-11.

[16] 何佳梅, 贾跃千, 周昌军. 旅游收入乘数的测定和区域间比较[J]. 经济师, 2005, (5): 144-145.

[17] 师守祥. 旅游业乘数研究辨正[J]. 旅游学刊, 2007, (10): 30-34.

[18] 李江帆, 李冠霖, 江波. 旅游业的产业关联和产业波及分析——以广东为例[J]. 旅游学刊, 2001, (3): 19-25.

[19] 刘立秋, 赵黎明, 王连叶. 我国旅游业的关联效应及发展对策[J]. 天津大学学报(社会科学版), 2005, (3): 196-199.

[20] 宋增文. 基于投入产出模型的中国旅游业产业关联度研究[J]. 旅游科学, 2007, (2): 7-12, 78.

[21] 刘晓欣, 胡晓, 周弘. 中国旅游产业关联度测算及宏观经济效应分析——基于2002年与2007年投入产出表视角[J]. 旅游学刊, 2011, (3): 31-37.

[22] 吴三忙. 产业关联与产业波及效应研究——以中国旅游业为例[J]. 产业经济研究, 2012, (1): 78-86.

[23] 乔玮. 用投入产出模型分析旅游对上海经济的影响[J]. 经济地理, 2006, (S2): 63-66, 86.

[24] 张滢, 宋岭. 乌鲁木齐市旅游产业关联和产业波及分析[J]. 新疆大学学报(哲学社会科学版), 2006, (1): 10-13.

[25] 李为科, 刘金萍, 郭跃. 基于投入产出分析法的重庆旅游业产业波及效应分析[J]. 南京晓庄学院学报, 2006, (4): 96-100.

[26] 王燕, 王哲. 基于投入产出模型的新疆旅游业产业关联及产业波及分析[J]. 干旱区资源与环境, 2008, (5): 112-117.

[27] 崔峰, 包娟. 浙江省旅游产业关联与产业波及效应分析[J]. 旅游学刊, 2010, (3): 13-20.

[28] 黎洁, 连传鹏. 基于投入产出表和社会核算矩阵的2002年江苏旅游乘数的比较研究[J]. 旅游学刊, 2009, (3): 30-35.

[29] 刘益. 旅游业对扩大我国最终消费的影响评估及对策分析[J]. 旅游学刊, 2010, (9): 27-31.

[30] 王琪延, 徐玲. 基于产业关联视角的北京旅游业与会展业融合研究[J]. 现代管理科学, 2014, (12): 9-11.

[31] 程瑞芳, 王文红. 国内旅游产业关联研究: 文献综述[J]. 经济论坛, 2015, (3): 98-103.

[32] 罗斯托, 贺力平译. 从起飞进入持续增长的经济学[M]. 成都: 四川人民出版社, 1988: 32-56.

[33] 刘起运. 正确认识和使用投入产出乘数[J]. 中国人民大学学报, 2003, (6): 89-95.

[34] 陈效珍, 赵炳新, 肖雯雯. 产业旁侧关联网络研究[J]. 中国管理科学, 2014, (11): 122-130.

[35] 苏东水. 产业经济学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000: 264-267.

A Study on Comprehensive Multiplier Effect upon Regional Economy and Diffusion Paths Caused by Consumption of the World Natural Heritage Scenic Spot

LIU Yi ZHANG Meng-fan

Despite the rising status of tourism industry, most scenic spots are lack of innovation in tourism developing model, and thought of tickets economy still dominate most of the region’s development of tourism. But how to evaluate the comprehensive economic effect of scenic consumption to tourism destination? The relevant issue is seldom studied both at home and abroad. In this background, taking world heritage site Danxia Mount as an example, using input-output analysis method, introducing the theory of lateral effect, this paper has build structure tree model for multiplier effect of consumption in scenic spot, and has deeply revealed multiplier effect and diffusion paths of ticket consumption for the natural heritage scenic spot on regional economy. According to the tree model, multiplier effect of consumption in natural heritage scenic spot include industry spreading effect transmitted by endogenetic route and lateral effect transmitted by exogenous route, and the function of two routes have reflected to comprehensive multiplier effect of consumption in scenic spot through direct effect and indirect effect. Through the case study of Danxia Mount, it turned out that when consumption of the scenic spot create every unit of value added, firstly it can drives other departments of national economy 0.82 units of value added through endogenetic route. In addition, it can also directly and indirectly drive other departments of national economy 12.75 units of value added through exogenous route. The multiplier effect of exogenous route is 15.5 times that of endogenetic route. This shows that the lateral effect of consumption in natural heritage scenic spots are enormous. On the basis of research results, this paper makes suggestions for governments of public tourism resources scenic destination about how to choose appropriate tourism development pattern and make reasonable price policies of scenic spot.

consumption of the scenic spot; multiplier effect; lateral effect; diffusion paths; input-output

2017-03-09

教育部人文社会科学研究规划基金一般项目“世界自然遗产地景区消费对区域经济的影响机制研究: 旅游乘数的视角”(项目编号: 16YJA790032,项目负责人: 刘益);国家社会科学基金项目“投入产出乘数效应视角下世界自然遗产景区门票定价理论研究”(项目批准号: 17BJY230,项目主持人: 刘益)。

刘益,暨南大学管理学院教授,研究方向: 旅游经济与产业政策;张梦帆,暨南大学管理学院硕士研究生,研究方向: 旅游产业经济。

F592

A

1674-8298(2017)04-0110-13

[责任编辑: 伍业锋]

10.14007/j.cnki.cjpl.2017.04.010

方式]刘益, 张梦帆. 世界自然遗产景区消费对区域经济的综合乘数效应与扩散路径研究[J]. 产经评论, 2017, 8(4): 110-122.