性诱剂和赤眼蜂防控水稻螟虫效果初探

杨凌峰 (江苏省南通市通州区植保站 226300)

性诱剂和赤眼蜂防控水稻螟虫效果初探

杨凌峰 (江苏省南通市通州区植保站 226300)

为减少化学农药使用量、全面控制水稻螟虫为害,在江苏省南通市通州区石港镇应用性诱剂和赤眼蜂开展了水稻螟虫适期防治技术研究。结果表明,性诱剂用于测报和防治水稻二化螟的效果均较好,前期不仅诱蛾量多且蛾量高峰明显;用赤眼蜂防治水稻一代二化螟效果较好,但对二代二化螟和四代稻纵卷叶螟的防治效果不太理想。

性诱剂;赤眼蜂;二化螟;稻纵卷叶螟;测报;防效

近年来,随着耕作制度的改变,水稻螟虫发生量在江苏省南通市通州地区迅速回升,严重影响了水稻的产量与质量。2016年,笔者在江苏省植保站的安排和部署下,在通州区石港镇应用性诱剂和赤眼蜂开展了水稻螟虫适期防治技术研究,以期减少化学农药使用量,全面控制水稻螟虫为害,现将相关研究结果报道如下。

1 性诱剂测报和防治二化螟试验

1.1 材料与方法

试验时间为5月16日至9月2日。测报试验每667 m2放置1个诱捕器(配置性诱剂诱芯,诱芯及诱捕器均由宁波纽康生物技术有限公司提供),共放置50个,每月更换1次诱芯。防治试验设性诱区、防治区和对照区3个处理,不设重复,性诱区面积6.67 hm2、防治区面积0.33 hm2、对照区面积33.33 m2。性诱区每667 m2放置1个诱捕器(配置性诱剂诱芯,诱芯及诱捕器均由宁波纽康生物技术有限公司提供),每月更换1次诱芯,诱捕器高度为高于作物20 cm左右;防治区采用常规用药防治,在二化螟卵孵高峰期每667 m2用20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂10 mL进行防治;对照区不进行防治。防治区与对照区距离性诱区200 m以外。

1.2 结果与分析

1.2.1 防治用性诱剂诱捕二化螟蛾量

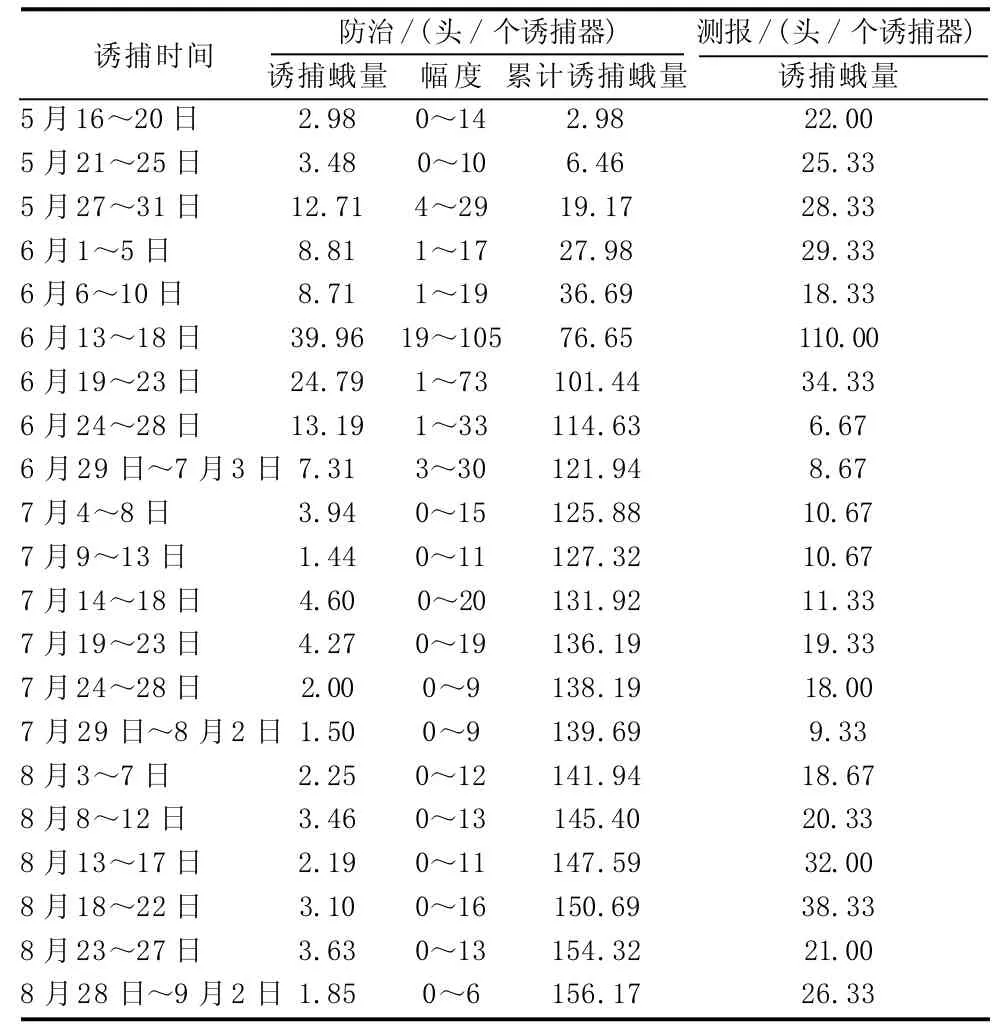

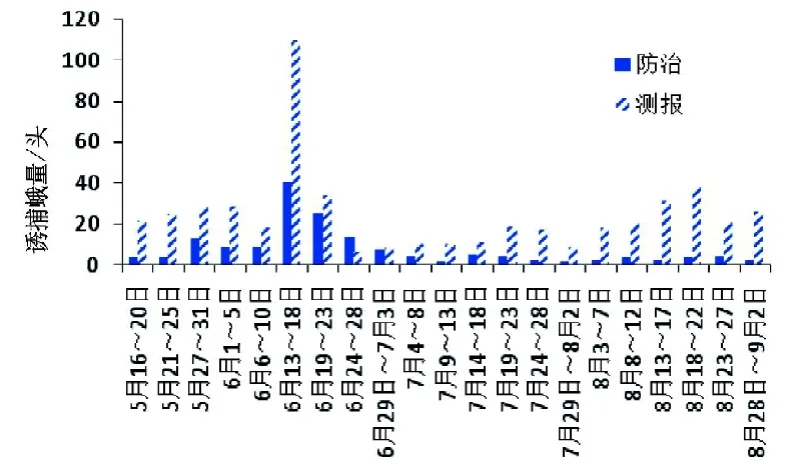

由表1、图1可知,防治用性诱剂诱芯于5月16日~9月2日诱捕二化螟平均累计诱捕二化螟蛾量156.17头/诱捕器,7月中旬前累计诱捕二化螟蛾量131.92头/诱捕器,占整个诱捕期诱蛾量的84%以上,前期共出现2个明显的诱蛾高峰,后期不仅数量显著减少,且高峰也不明显。

1.2.2 性诱剂测报和防治二化螟诱蛾量比较

由表1、图1可知,性诱剂诱芯在前期对一代二化螟的诱捕蛾量高、高峰明显,防治和测报的蛾高峰同步;但一代二化螟以后,防治用性诱剂诱芯诱蛾量显著减少,且高峰不明显,测报用性诱剂诱芯虽然诱蛾量也显著减少,但蛾高峰依然可清晰判断。

表1 性诱剂测报和防治二化螟诱蛾量分析

图1 性诱剂测报和防治二化螟诱蛾量比较

1.2.3 性诱剂对一代二化螟的防治效果

由表2可知,性诱区、防治区的一代二化螟虫害率均明显低于对照区,性诱区较防治区保苗效果低11.35%、杀虫防效低3.33%。

表2 性诱剂对一代二化螟的防治效果

2 赤眼蜂防治水稻螟虫试验

2.1 材料与方法

试验设放蜂区、防治区和对照区3个处理,不设重复,放蜂区面积3.33 hm2、防治区面积1 333.33 m2、对照区面积333.33 m2。放蜂区在蛾始盛期开始放赤眼蜂蜂卡,尽量做到赤眼蜂的羽化期与二化螟产卵高峰相吻合,一代二化螟第1次放蜂时间为6月21日(以成虫羽化高峰期作为初次放蜂指标)、第2次放蜂时间为6月28日,二代二化螟第1次放蜂时间为8月13日、第2次放蜂时间为8月20日。稻纵卷叶螟第1次放蜂时间为8月20日,第2次放蜂时间为8月27日。每667 m2稻田设5个放蜂点,均匀分布,先根据水稻植株高度,用竹竿将一次性纸杯固定好,然后将赤眼蜂蜂卡贴在纸杯内侧,杯口向下,置于离水稻叶片顶部5~10 cm高处。防治区位于放蜂区相邻稻田,采用农民自防方式,于8月18日每667 m2用20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂10 mL防治1次。对照区距离放蜂区与防治区50 m,不用药防治。各处理水稻栽培方式、品种、播栽期和生育期、农事操作均保持一致。

于二化螟、稻纵卷叶螟危害稳定后进行调查,每处理分别调查3个点,随机连续调查100穴,记载枯鞘、枯心、虫伤株、白穗及虫量,并进行防效计算。

2.2 结果与分析

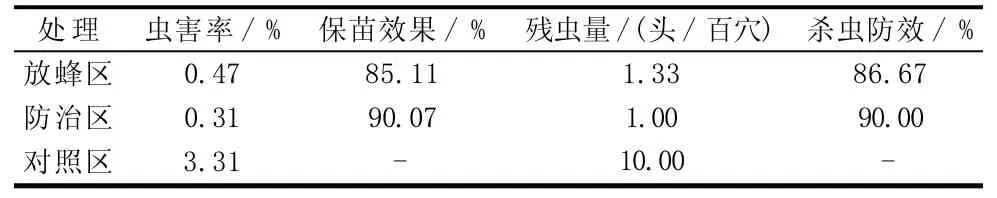

2.2.1 赤眼蜂对二化螟的防治效果

由表3、4可知,赤眼蜂对一代二化螟有较好的防治效果,杀虫防效达86.67%、保苗效果为85.11%,均略差于防治区,但差异不大;赤眼蜂对二代二化螟的防效较差,杀虫防效和保苗效果均在40%以下。

表3 赤眼蜂对一代二化螟的防治效果

2.2.2 赤眼蜂对稻纵卷叶螟的防治效果

表4 赤眼蜂对二代二化螟的防治效果

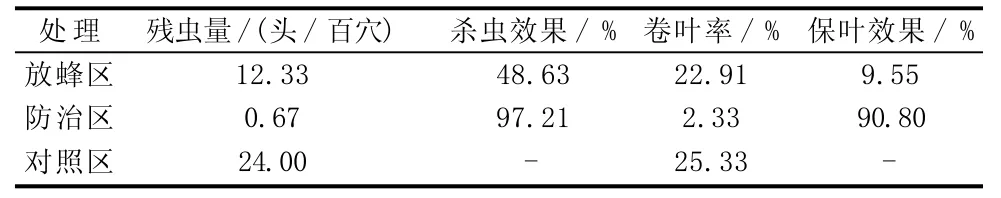

由表5可知,赤眼蜂对四代稻纵卷叶螟的防治效果不理想,杀虫效果在50%以下,保苗效果不到10%(见表5)。

表5 赤眼蜂对四代稻纵卷叶螟的防治效果

3 小结与讨论

试验结果表明,性诱剂用于测报和防治水稻二化螟的效果均较好,前期不仅诱蛾量多且蛾高峰明显,一代二化螟可通过在田间放置性诱剂诱捕器进行测报与防治;对二代二化螟来说,防治用性诱剂诱芯的诱蛾量显著减少,且高峰不明显,而测报用性诱剂诱芯虽然诱蛾量也显著减少,但蛾高峰依然可清晰判断,故今后可用于螟虫测报,作为卵孵高峰预测的依据。

试验结果表明,赤眼蜂对水稻一代二化螟的防治效果较好,但对二代二化螟和四代稻纵卷叶螟的防治效果不太理想,这可能与8月中下旬气温高、蜂卡在路途中就孵化有关,其具体原因还需进一步试验明确。但这也从侧面说明用高温寄生性天敌防治害虫的不确定性因素较大,不太适宜用于大面积防治。

本试验仅为明确水稻螟虫单项防控技术的效果,各单项试验均在不同试验田进行,要明确技术集成在水稻田中的效果还需继续试验。

2017-01-20