自媒体对司法权运行的影响及司法独立的坚守路径

原新利 续圆圆

(1.东南大学法学院博士研究生,兰州理工大学法学院副教授,硕士生导师;2.兰州理工大学法学院硕士研究生)

自媒体对司法权运行的影响及司法独立的坚守路径

原新利1续圆圆2

(1.东南大学法学院博士研究生,兰州理工大学法学院副教授,硕士生导师;2.兰州理工大学法学院硕士研究生)

大数据时代,自媒体的高度自由性及即时性为公民参与司法提供了更广泛的渠道。司法的“公民参与性”已经成为自媒体时代不可逆的事实,在揭露事实、维护权利、监督司法公正的同时,影响了司法的公正审判。典型案例揭示了自媒体介入司法审判的特征,公民参与司法活动具有正负效应,对司法权运行有影响。

自媒体;公民参与;司法权;司法公正

作为现代社会定纷止争的核心机制,司法权威离不开国家强制力的保障,将裁判权授予专门的司法机关和专职人员(如法官)来行使,也是人类社会政治文明的产物。[1]然在网络媒体一路高歌猛进的时代,司法权威除了属于强制的国家行为之外,还不得不接受民众对具体案件裁判的关注,特别是在大数据背景下,网络自媒体在网络数字信息技术的变革下不断发展,而且这些应用彼此之间可以互相融合,并在其基础上研发自己的特有应用和功能。目前,一个微信、一条微博都可能引起网民广泛的关注。这种民间群体的自我发声能力的效果惊人,往往会直接对民众对于司法公正和权威产生极大的心理影响。正是从这个意义上讲,司法的“公民参与性”已经成为大数据及自媒体时代不可逆的事实。那么在自媒体高度关注司法的背景下,如何能够在公民参与和司法独立之间获得最大限度的调和?树立司法权威是法学学科不可回避的话题。

一、公民通过自媒体参与司法的具象分析

自媒体时代,公民参与司法的事项日益呈现多样、多元化,不论是影响甚大的“呼格案”、“药家鑫案”,还是旷日持久的“夏俊峰”案,都可以看到公众网络参与的范围越来越广,日渐深入。为了应对网民对于个案公正司法的参与热情,全国审判执行数据每5分钟自动更新一次,90%以上的法院开通并完善门户网站,通过互联网直播庭审案件,便于人民群众了解、参与并监督司法。[2]最高法院也在网上开通“大法官留言”专栏,提供网上信访、网上投诉监督等在线服务,调动了群众参与司法的热情,官方微博也通过粉丝评论了解群众的反映,收集社会公众的意见及诉求,督促法院及时发现、解决问题,公民通过自媒体参与司法过程占参与社会事务的比例呈指数式增长的趋势,越来越多的公民参与到司法个案的讨论中。

(一)自媒体参与司法过程的特质——以辽宁“夏俊锋案”(以下简称夏案)为分析样本。

辽宁“夏案”所引起的媒体争战较为突出,目前也是在国内首先利用自媒体形成的“三方对垒”局面的案件。虽然该案以夏俊峰伏法而尘埃落定,但从2009年案发到2013年夏俊峰被执行死刑,历时4年,夏家与社会、网络舆论为一方,法院为一方以及刑法学者和专家组成的第三方不断对该案进行争论,而三方都主要以网络媒体为信息表达渠道——社会公众通过网站消息对案件进行关注,夏俊峰妻子也开通微博、微信与社会公众讨论,就连法院也是通过微博向公众发布案件的实质性进展。在这场旷日持久的拉锯战中,以自媒体关注案件为代表的新的公民参与司法审判的方式逐渐呈现。回顾夏案,公民通过自媒体不仅对案件本身的法律问题进行探讨,对该案聚焦的社会矛盾进行评论,而且通过对事实的深入分析,对案件当事人的境遇表示同情及并进行普遍的关注,综合起来主要表现在以下方面:

1.参与案件法律事实。案发后,夏俊峰的妻子不断通过微博、微信对事件过程进行陈述,从案发、一审、终审再到处决,形成了与法院审判时证人证言迥然不同的事实陈述。社会舆论从案发时,夏俊峰遭到殴打并被执法人员拽上执法车带走,到一审“夏俊峰与两名城管都是受害者。中科院教授冯有为感叹,‘他们都是制度的牺牲品’。这是执法者权力无限度扩张、老百姓的权利得不到保障的恶果”[3],到终审时,有证人愿意出庭作证证明夏俊峰被打,但未获准出庭。而法院则持与其截然相反的审判意见:从案发时,认为夏俊峰在与城管人员发生冲突后,持刀猛刺,致使城管2人死亡、1人重伤,逃离现场后被警察抓获,到一审判决时,做出“夏俊峰构成故意杀人罪,判处其死刑并剥夺政治权利终身”[4]的决定,到终审时法院采纳的观点:双方拽、夺的肢体接触,不属于殴打行为,且夏俊峰的伤痕符合双方拉扯形成的状态,再到处决后最高人民法院院长周强的意见“对于一些重大敏感案件,法院要敢于坚持、敢于担当,并称不杀夏俊峰这种人就非常危险”[5]。上述关于事实及审判细节的描述无不体现社会、网络舆论与法院观点的对立。

2.参与讨论案件的主要证据。“夏俊峰案”定罪的争议焦点在于夏俊峰的行为是否构成正当防卫,根据我国《刑法》的相关规定,正当防卫的起因条件是首先必须有不法侵害行为的发生。夏俊峰持刀捅刺的行为是否构成正当防卫,就在于被刺城管是否对其进行了足以严重伤害人身权益的行为。其次,不法侵害行为通常应是人的不法行为。夏俊峰与被刺城管之间的冲突行为是城管在依法履行职权过程中,还是城管刻意对夏进行侮辱和人身攻击,当是质证的焦点。最为关键的部分:正当防卫是出于防卫的目的,事实行为有必要的限度,如果过当就构成了防卫过当。夏案中,在城管是否实施殴打,夏俊峰持刀捅刺行为的故意性等关键问题上,当事人陈述与法院所采纳的证据截然不同。以下从三个方面分析夏妻与社会舆论和城管方面的证言在质证上的焦点问题:第一、城管在查处摊位时是否打人;前者称,“夏俊峰曾被执法人员手打脚踢”[6],而城管方面的证言却是当天他们绝对未打人,夏俊峰是主动上车的。第二、在执法局夏俊峰是否遭受了殴打;夏俊峰称,“申凯和张旭都曾打他”[6],而死者同事却坚持,申凯和张旭东没有打夏俊峰。第三、夏俊峰持刀捅刺行为的正当理由;夏俊峰称“自己急了眼,掏出刀乱扎”[6],而在城管方面,证人陶冶(城管司机)的证言未能证实存在殴打,此节只有被告人供述,认定证据不足,检方的证据及重要的证人证言也不能完全消除律师的质疑,存在着漏洞。

3.量刑环节形成讨论焦点。辽宁省高院终审判决后,夏是否应当适用死刑又一次成为热议的焦点,从一审到死刑复核,同样形成了在量刑环节上的观点对峙。网络舆论普遍倾向于同情夏俊峰,如一审时,腾讯评论称,“由于对夏俊峰杀人的动机不甚明了,因此对其是否‘恶极’存在争议”[7]。二审终审时,人民网的评论《质疑与期待:夏俊峰案的舆论走向》及腾讯评论“公正必须看的见,‘执法过程发生冲突、办公室里有争吵’,被害人很可能具有重大过错”[8]等等,致使“夏俊峰案”话题相关舆情热度出现爆发式增长。死刑复核时,天涯社区的《最高院的死刑复核:没有悲悯之心的判决》以及各个论坛相继刊载名为《夏家的最后5小时》等追踪报道。对夏的辩护意见:本案据以定罪量刑的主要事实不清,正当防卫的基本事实不能排除;认定夏俊峰故意杀人证据严重不足;审判程序也存在违法的情况,应该出庭的客观证人被限制出庭,旁听席上的证人被违法作证,而法院却判决采信;故意杀人罪名定性错误。[9]而人民法院的量刑意见却恰恰相反,如一审时的“夏俊峰故意杀人犯罪,致二人死亡、一人重伤,手段残忍,罪行极其严重”[7]。二审意见“一审判决依据本案的具体事实、情节及后果对上诉人量刑并无不当”[8]。死刑复核时,法院的审判意见“夏俊峰犯罪情节极其恶劣,手段极其残忍,后果特别严重,应依法惩处,其故意非法剥夺他人生命的行为已构成故意杀人罪。虽对已经发生的冲突,被害人负有一定的责任,但夏俊峰也负有相应的责任,其罪行特别严重,不足以从轻处罚”[10]。

从上述对案件的对比不难看出,无论是涉案事实的证据认定,还是行为判断的定罪和量刑,社会舆论与司法权威每每发生对撞。而网络则成为双方表明观点、质疑对方、获得支持的阵地和载体。尤其是社会舆论利用自媒体平台表达观点、引发讨论往往更为及时,而代表国家司法权威的法院在数次对阵中未能表现出应有的果断和明智,特别是在关键证据环节上未能给出令公众满意的答复,以至于社会媒体舆论出现一边倒的情势,在一定程度上挑战了司法权在个案上的权威。因此,自媒体对于司法审判是一把“双刃剑”,一方面,起着揭露事实真相、促进司法公正、维护司法权威的监督作用,另一方面,其对司法审判过程的消极影响也应值得我们深思。

(二)公民通过自媒体参与司法活动过程的正负效应分析。

自媒体的发展给公民社会公共参与权的实现提供了更为广阔的空间,公民参与的自由度更大,参与的主体也逐渐增加,权力内容也有所扩大,网民间的交流速度也大为提高,可以通过网络平台直接表达自己的意愿诉求,提出自己对社会公共事务的建议,海量的建议、观点等网络数据信息日渐汇聚逐步演变为网络舆论,对政府部门的管理活动及司法机关的审判行为产生影响。

1.参与主体平等性的正负效应分析。网络的开放性使得政府更容易听取公众的观点、意见,网络参与的平等性可以实现不同背景、不同职业、不同文化、不同地位的人之间的平等交流。其平等性体现在如下几个方面:一是参与主体资格和身份的平等,二是参与主体行使话语权的平等。网络的开放平等性使得公民直接参与政治生活的愿望最终得以实现(如表1)。

表1. 参与主体特点与效应的分析

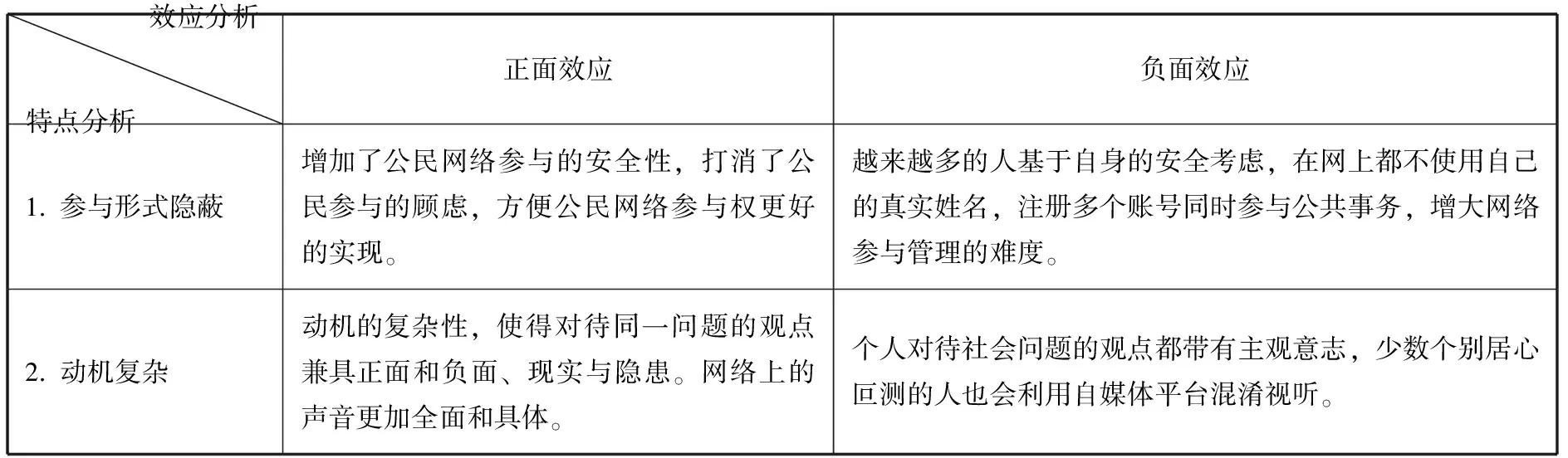

2.参与形式隐蔽性与动机复杂性的效应分析。基于网络的虚拟性,很多网站都不需要实名注册实行匿名制,现实生活中的年龄、职业、学历、性别等情况在互联网上都可以被隐藏,方便公民以隐形人的身份更快更好地进行网络参与、监督政府权力的运行。就以“夏案”来说,除了知名专家、学者对该案的分析和阐述以及某些演艺名人的公开活动,更多的网民对该案司法审判过程的介入都是以匿名的形式参与,在网络上进行褒贬时弊也都不公开身份。参与形式上的隐蔽性与动机上的复杂性暗中的相互影响力不可低估(如表2)。

表2.参与形式与动机特点与效应的分析

3.参与内容、方式的广泛多样性及效应。自媒体为公民创造了公平、自由、开放、虚拟的参与空间与参与平台,网民间表达观点的方式与途径也逐渐多样化(如表3)。

表3.参与内容与方式的特点及效应分析

二、自媒体参与司法审判的阶段及与司法公正的冲突

(一)自媒体参与司法过程的节点。

自媒体又称“公民媒体”或“个人媒体”,是在网络数字信息化时代用电子等高科技手段向特定或者不特定人发送、传递信息的新媒体,其既是时间性又是媒介性的概念,是伴随网络技术发展跨越传统媒体及新媒体之后的又一新兴媒体传播形式。自媒体使得资讯的传递速度更快,人民取得咨询更为容易,因此形成舆论的时间缩短,而且自媒体的“转发”与“点赞”功能容易形成对特定舆论的渲染,使舆论如滚雪球般越滚越大,形成庞大的舆论压力。一般而言,媒体对于案件关注包括报道、评论及传播,因此自媒体对于案件的关注往往都是“客观事实+媒体传播+观众理解”的综合结果。[11]根据自媒体对司法案件审判过程的影响可将其分为三个阶段:

1.审判前。审判前指的是检警还在侦查阶段,尚未正式起诉的这段时间。自媒体参与司法在此阶段发挥的影响力最大,因为一切都是未知数,且公众对该案件尚未有清晰的轮廓,所有的资讯都依靠媒体提供,因此自媒体的参与一开始的立场就会带有个人评论及意见。

2.审判中。审判中指的是检察机关提起公诉后由人民法院对案件进行审理的过程,包括一审、二审阶段。侦查机关正式终结案件侦查、检察机关提起公诉,人民法院进行实体审判,但尚未宣判结果。在该阶段,媒体关注会逐渐偏向行为妨碍,即通过采访有关领域的专家或者教授,提出对该案的学术看法或见解,进而影响法官对案件事实性质的判断,以及适用法律方面的考量。

3.审判结束至判决结果公布之前。此阶段为案件终审结束,合议庭进入对案件的合意阶段,对于一些在社会范围内影响重大的案件通常会择日宣判。这段时间媒体会持续追踪报道,比如采访案件当事人及其近亲属、社会公众对案件判决的预期等等,在个人手机用户端会看到一些公众号的持续关注——或以小篇幅报道案件结果,或夹杂记者个人观感的报道。

(二)自媒体参与对司法公正的影响。

1.影响侦查人员对案件事实证据的客观性收集。现代法治国家一般奉行侦查阶段不擅自对外公开案情、暴露犯罪嫌疑人基本情况和资料,嫌疑人案发前的社会背景、人品性格、受教育程度等等,皆不应该影响在特定案件中证据的收集。办案人员应该从证据的收集——案件事实的复原,而不是从案件认定或者当事人的同情——证据的收集。自媒体通过各种公众号平台,有可能对当事人家庭背景等进行“褒贬不一”的报道,不可避免地对侦查人员造成干扰,影响了对案件证据的客观性认知和收集。

2.在案件审判阶段影响法官的独立审判。我国宪法第126条规定独立审判原则:人民法院依照法律规定独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。[12]嫌疑人是否有罪,应由司法院执掌的司法系统处理,媒体或舆论并没有审判的权力。但媒体对案件的前期评论和渲染以及刻意对一些情节的淡化,往往容易引导社会公众对案件的认知,而媒体臆测作案动机或对犯罪嫌疑人可能要面对的刑期做预测,皆会影响法官或陪审员自由心证的形成,不论是让被告限于有利或不利的局面,还是对受害人的打抱不平,都会影响公平审判。

3.出现“未审先判”,有违正当刑事法律程序的进行。当媒体公审发生时,也就是某案件在判决结果出炉前,社会对被告是否有罪已经有所谓的“共识”,或在多数人心中已有“结论”,形成了所谓的群众的“心理公审”,一旦司法机关审判结果与社会群众的心理认定相差较远,就会造成人民对法律权威和司法专业的质疑、对司法公正和司法权威的损害。

三、自媒体参与下坚持司法独立与公正的路径选择

自媒体对于司法审判是一把“双刃剑”,网络舆论对司法人员的公正审判也会产生一定影响。一方面,它起着揭露事实真相、促进司法公正、维护司法权威的监督作用及维护公民的言论自由、知情权、参与权等各项权利实现的积极作用。但另一方面,其对司法审判工作的消极影响也值得我们广泛关注与思考,特别是在数据、信息到处充斥的大数据时代,公民更容易被误导从而做出不理性的举动或者行为,有序理性的参与是推动司法公平公正的动力,一旦公民的网络参与缺乏理性,便有可能导致事与愿违、适得其反的结果,《刑法修正案(九)》[13]也明确将公民利用微信、微博等自媒体平台发布虛假消息列入刑事处罚的范围,最高可获刑7年,种种迹象表明国家日益重视网络信息的安全、有效并营造和谐的网络环境及氛围,日益规范网络信息的发布及传播行为并为其规定了一定的法律底线,从而使得公民知晓触犯法律的后果及代价,在一定程度上能够提高公民守法意识。各自媒体平台也应通力协作,形成立体化、多层次、多平台、多领域的普法信息传播,使越来越多的公民充分了解法律,减少网络参与失范行为,公众也应该提高自身的辨别、分析能力,明辨是非,支持并尊重司法人员的工作,不干预司法的公正审判。

(一)保持司法中立。

1.自媒体影响下司法中立遭遇的困境。司法中立不仅是现代司法理念的重要内容,也是实现司法公正及社会主义法治的必然要求,更是司法权法理存在的核心和灵魂。司法权主要指审判权、裁判权,从一定程度上来讲是判断权,司法过程也是一种判断过程,司法中立的最终价值目标是追求司法的公平、公正。司法机关往往由于受到社会各方不正当干涉,无法保障其公正裁判权的有效行使。而各大自媒体的出现使信息的传递、交流更为透明,公众更乐意通过微博等自媒体平台参与到公共事件、热门事件的讨论当中,一方面有利于公民各项权利的实现,监督司法机关的审判;但另一方面,爆发式增长的网络评论很容易形成网络舆论,其与具体热门事件的结合,往往会形成势均力敌的对垒格局,亦可能影响司法机关及法官的独立审判,严重干扰司法机关的独立审判,破坏司法的中立性。在自媒体时代网络主导信息传播的状态下,我们应该尊重司法机关审判的独立性、中立性,不干预司法审判工作的有序进行,维护司法的公正与权威。

2.自媒体背景下司法中立的坚守路径。司法权作为一种技术性的判断权力,只有中立方能做到公正。在现行体制下,司法机关受到的干预和牵制客观上仍存在,一旦某个案件被自媒体挖掘出来,社会舆论便群起参与,导致自媒体引发的网络舆论持续发酵,司法机关很容易受到干预和牵制,司法人员的理性思维及判断力也容易受到干扰及影响,司法审判在一定程度上变成了“媒体审判”、“网络审判”。因此,司法权力应本着尊重事实、遵守法律、保障当事人权利、为社会传递正能量信息的原则,坚持司法独立,这不仅是司法权威的重要性,也是维护社会公序良俗、达成社会共识的正当路径。只有做到司法在尊重事实方面的客观公正、在适用和解释法律方面的科学有效,才能保证社会秩序和法律观念不受偶发不良倾向的影响。

(二)坚持司法公正。

1.审判细节公开透明。司法审判细节的公开透明是现代法治社会主流信念及价值,也是自媒体时代网络舆论监督对司法审判的必然要求。丹宁勋爵曾言,“正义不但要实现,而且要以看得见的方式实现”[14]。因此,实现司法的公平正义应兼顾司法审判过程的透明合法与结果的公开公正,只有以看得见的方式实现的正义才能体现司法公正的价值。著名刑法学家贝卡利亚在《论犯罪与刑罚》中指出,“审判应当公开,犯罪的证据应当公开,以便使或许是社会唯一制约手段的舆论能够约束强力和欲望”[15]2。目前,我国司法公开应当遵循全面、具体的基本原则,通过自媒体将案情、证据、法理、法律等向社会公开,让公众坚信司法审判过程的公平公正性。再者,还应从监督者接受监督的视角出发,以透明、公开促公正的思想推进审判公开,做到“阳光执法”。[16]

2.提高司法机关回应舆论的能力。现阶段,司法机关应提高对网络舆论的引导和疏导能力,创新司法机关新闻宣传的方式,向社会公众广泛传播司法信息,拓宽服务群众、接受监督的渠道。自媒体时代,网络舆论对案件的关注度往往很大,司法权在面对这一公共“压力”的情势下,不应总是采取对抗的态度,而应更多地采取协调和平衡,在保持相当的理性和自律的前提下,有效缓解和平衡社会舆论与审判结果的关系,不失一种明智的选择。近年来倍受社会媒体瞩目的许霆案、药家鑫案等等都表明了司法回应引领舆论,消除“偏激共振”,实现“理性共鸣”。网络舆论参与司法的监督,然“公众陪审”舆论意见表达的失范与群体行为的极化则会导致网络舆论裹挟着一定的非理性因素。因此,司法通过审判公开及回应,积极引导公众理性、全面、深度的思考和评价,使舆论在理性、有序的状态下参与到司法过程当中,而且公民在对司法的判断、评价过程中应尽量剔除非理性的因素,消除“偏激共振”,实现“理性共鸣”。[17]

3.延期审理。延期审理是通过拖延审判开始的时间,让社会公众及媒体对此议题的注意力下降,避免陪审员或法官过度心理压力,以确保嫌疑人接受公平审判。简言之,就是以时间换取当事人接受公平审判的空间。根据Kramer等学者的研究发现,延期审理12天左右可以消除媒体公开与事实有关的內容所造成的偏见,但是若媒体公开的內容情绪性色彩较浓,则延期审理的时间就应该适当延长。

4.坚持法院权威性与保持司法理性并重。坚持法院权威性与保持司法理性并重是社会法治建设的必然要求,自媒体平台给公民提供了参与司法更快捷、有效的渠道,推动了司法公开、司法权威的实现,但也可能导致舆论审判等负面影响。为此,法院在审判过程中,一方面,应和各种网络平台达成共识,依法接受公民、社会及媒体的监督,依法独立行使审判权,提高司法的公信力,树立法院的权威性。另一方面,应秉持法治理念和精神严格司法,坚持司法的公平和公正,保持应有的司法理性,提升司法能力,准确适用法律并作出公正的裁决,实现裁判的“法律效果和社会效果的统一”。如天津法院加强三级法院互联网门户网站、官方微博、网络视频直播法庭建设,自从开通以来,全市法院在2014年上半年当庭裁判率同比上升4.38个百分点,法官人均结案数达到81.91件,同比提高4.41%,一审服判息诉率达到92.39%,同比提高1.48个百分点。[14]同时,公众应在更大程度上了解国家的法律规范和司法程序,以一种理性的态度来看待司法,摒弃错误的观点或者理论,充分理解现代法律制度的基本内涵,尊重司法裁判的权威性。

法院坚持司法的公平与公正,保持司法中立,以看得见的方式实现司法的公正,充分利用各类自媒体平台,主动发布法院的工作动态、向公众全方位、多角度地公开司法审判过程及裁判文书等相关信息,也可以通过网络视频直播法庭,将社会关注度较高、典型、有教育意义的案件作为视频直播案件进行庭审全程直播或录播,使得公众能够近距离地了解、参与并监督司法过程,从而使法院的审判工作更加公开透明,让公众能够在第一时间全面地了解案件信息,从而对法院的审判工作能够有一个客观、理性的评价。再者,在大数据时代背景下,法院应该将现有的自媒体平台及相关应用软件系统进行无缝对接,解决信息鸿沟等信息拥有不平等问题,从而实现各个法院系统之间信息数据的统一与共享及各类司法数据的集合,并且通过大数据分析处理技术对审判、执行中的各种数据进行有力的探索与分析,将一些能够反映社会发展趋势的规律性、预测性问题或者信息向有关部门或者社会公众予以公开,以此提高司法公开的力度。最后,法院应保持司法理性并提高回应网络舆论的能力,坚持司法独立及公正,充分利用自媒体及司法大数据的优势,通过程序设计将网络信息与数据自动输入到网络新闻编辑后台生成新闻或者热门话题,并推送到各大自媒体平台如官方微博、微信平台等,从而提高法院新闻的准确及时性,让公众更容易参与到司法过程中去,让社会公众在司法的审判中感受到司法的公平和正义。●

[1]林华,朱智毅.协商民主视角下的人民陪审制度研究[J].经济社会体制比较,2014,(04).

[2]中国网.新闻中心[EB/OL].http://news.china.com.cn/live/2015-04/28/content_32491678.htm.

[3]王石川.“夏俊峰案”拷问城管制度[EB/OL].http://news.ifeng.com/opinion/society/detail_2011_05/10/6279253_0.shtml.

[4]腾讯网.刺死城管小贩夏俊峰被执行死刑[EB/OL].http://finance.qq.com/a/20130926/000649.htm.

[5]周强.法院要敢于坚持敢于担当[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/politics/2014-03/12/c_126253054.htm.

[6]人人网.夏俊峰刀刺城管案始末[EB/OL].http://blog.renren.com/share/222815264/6521589776/0.

[7]腾讯网.夏俊峰是否罪大恶极[EB/OL].http://www.360doc.cn/article/6791042_317151548.html.

[8]腾讯网.夏俊峰案:公正必须看得见[EB/OL].http://view.news.qq.com/a/20110523/000021.htm.

[9]夏俊峰案死刑复核审辩护词[EB/OL].http://www.scxsls.com/bianhuci/201309/97010.html.

[10]沭阳网.最高法:夏俊峰罪行特别严重手段残忍 不足以从轻处罚[EB/OL].http://www.shuyang.tv/news/china/2013-09-25/92338.html.

[11]罗梦蝶.论媒体自由与司法公正的实现[J].法制博览,2016,(12).

[12]中华人民共和国宪法(全文)[EB/OL].http://news.newsxc.com/folder696/2014-12-04/200429.html.

[13]中华人民共和国刑法修正案(九)[EB/OL].http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2015-08/31/content_1945587.htm.

[14]天津法院网.大数据背景下推进司法公开的理性思考[EB/OL].http://tjfy.chinacourt.org/article/detail/2014/11/id/1935028.shtml.

[15]贝卡利亚著.论犯罪与刑罚[M].黄风译.北京:大百科全书出版社,1993.

[16]甘延享.自媒体时代坚守司法公正的路径选择[J].公民与法(法学版),2013,(03).

[17]正和博弈:司法审判应对网络舆论的成功之道[EB/OL].http://bzbcqfy.sdcourt.gov.cn/bzbcqfy/374640/374686/451597/index.html.

(责任编辑:朱海波)

D916.2

A

1003-7462(2017)04-0088-07

10.13977/j.cnki.lnxk.2017.04.015

本文系2013年甘肃省哲学社会科学项目《社会管理创新视阈下甘肃省替代性纠纷解决机制研究》(编号:13YD060)和2014年甘肃省高等教育研究项目《自媒体技术赋权背景下公民网络参与权研究》(编号:2014A—039)的阶段性研究成果之一。