粤港澳大湾区城市群经济外向拓展及其空间支持系统构建

林先扬

(中共广东省委党校校刊部副教授、博士)

粤港澳大湾区城市群经济外向拓展及其空间支持系统构建

林先扬

(中共广东省委党校校刊部副教授、博士)

城市群经济的迅速崛起正日益改变着我国传统的城市经济区格局,已经成形的京津唐、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群被视为未来中国最具有辐射力和影响力的全球城市地区,决定着中国经济发展的未来。新一轮的投资浪潮将改变粤港澳大湾区城市群原有的产业和城市空间,也会促进其经济外向拓展。粤港澳大湾区城市群经济外向拓展为近域拓展、远域拓展与泛域拓展,相应地需要构建产业链网络、基础设施网络、城镇网络、创新网络等空间支持系统,进一步提升其综合竞争力。

粤港澳大湾区城市群;经济空间;外向拓展;空间支持系统

城市群具有动态性、空间网络结构性、内外连接性和开放性以及集聚与扩散辐射性等特点,其的发展深刻影响着国家的国际竞争力,对国家持续稳定发展具有重大意义。[1]2-3中国目前已经形成的京津冀、长江三角洲和粤港澳大湾区城市群被视为未来中国最具有辐射力和影响力的全球城市地区,是我国经济发展的风向标。其中,粤港澳大湾区城市群(指广州、深圳、珠海、佛山、江门、惠州、肇庆、中山、东莞、澳门和香港等11个核心城市组成的城市群体)正面临着更加全面开放,并向纵深化发展。[2]广东省第十二次党代会明确指出,广东携手港澳共同建设粤港澳大湾区城市群,畅通三地人流、物流、资金流和信息流,发展具有全球影响力和竞争力的湾区经济。[3]由于其交通网络枢纽功能强大、湾区资源环境优良和产业集聚效应等优势,使其外向发展的战略地位日显突出。如何通过经济外向拓展获得更加高效持续的发展空间,是未来粤港澳大湾区城市群提质扩容发展必然选择,也是重大的战略命题。

一、全球湾区城市群发展崛起与粤港澳大湾区城市群形成

1.湾区城市群发展历程及其特征。

湾区(bay area)是指由一个海湾或相连的若干个海湾、港湾、邻近岛屿及海域共同组成的区域,是海岸带的重要组成部分,按尺度类型划为小、中、大和超大四大类型,面积从5平方公里到100万平方公里不等,它集海洋、生物、环境资源和独特的地理、生态、人文、经济价值于一体。湾区是城市与区域空间的重要形式,是大城市发展到一定阶段后出现的空间现象。显然湾区具有显著的地理区位优势,全球湾区经济发展是全球化下区域一体化经济的重要空间现象,由于的重要拥有重在的交通区位条件,同时良好的发展条件。此时同时,湾区城市群作为新的全球经济和信息社会的出现创造了空间发展的新形式。[4]

湾区城市群经济作为临海型网络化城市地区,已经成为全球经济转型升级发展的重要空间载体。由跨国公司主导的全球生产关系网络“构建”或“生产”出来的地方与地方之间的关系网络就主要表现为全球湾区城市群,也成为是当今全球化经济网络的核心。作为湾区城市群发展过程中不断的产业、物流、科技、金融和贸易等资源高度集聚,使其拥有区域创新高地、金融服务枢纽、综合交通枢纽、国际影响力的大都市群体、超级大港口群和强有力的产业集聚(见图1)。

图1. 湾区城市群内部核心功能构成表1. 不同类型的湾区城市群发展特征

由于湾区优越的地理环境与交通条件,大量不同的产品源源不断地生产出来,同时工资也将相应地增加,湾区在地域中变得更加具有吸引力,从而促使人口向湾区迁移,这种趋势由于累积循环因果作用将会不断增强,最终会导致人口和企业在湾区高度集中(见表1)。湾区城市群核心城市的部分职能逐步分散到了这些新的增长中心之中,从而减轻了大都市区的压力:另一方面,又逐渐形成了若干专业化城市节点。[5]

2.湾区城市群的发展崛起。

基于流动空间的城市群竞争优势可以称之为全球城市网络优势,即城市群在全球城市网络的节点、路径、流等决定着城市群的发展。[6]45-60一个有竞争力的湾区城市群更多地取决于其全球城市体系网络优势地位,而不仅是其所在区域中的地方据点优势。湾区城市群处于宏观经济与微观经济结合部、城市经济与农村经济连接点,因此,一个完整的湾区城市群经济包括中心城市、发展腹地和发展网络(市场网络、交通网络、信息网络、技术网络、产业网络)。全球60%的经济总量集中在入海口,世界上75%的大城市、70%的工业资本和人口集中在距海岸100公里的湾区。事实上包括制度基础、地方生产联系网络以及区域创新环境等在内将会深刻影响着湾区城市群在全球城市体系中的地位。[7]30-45正是湾区城市群的开放性、创新性、宜居性和全球化,极易吸收并形成新理念、新制度、新技术、新产业和新商业模式,自然而然成为带动全球经济发展增长的重要引擎和引领技术创新的标杆地区(见表2)。

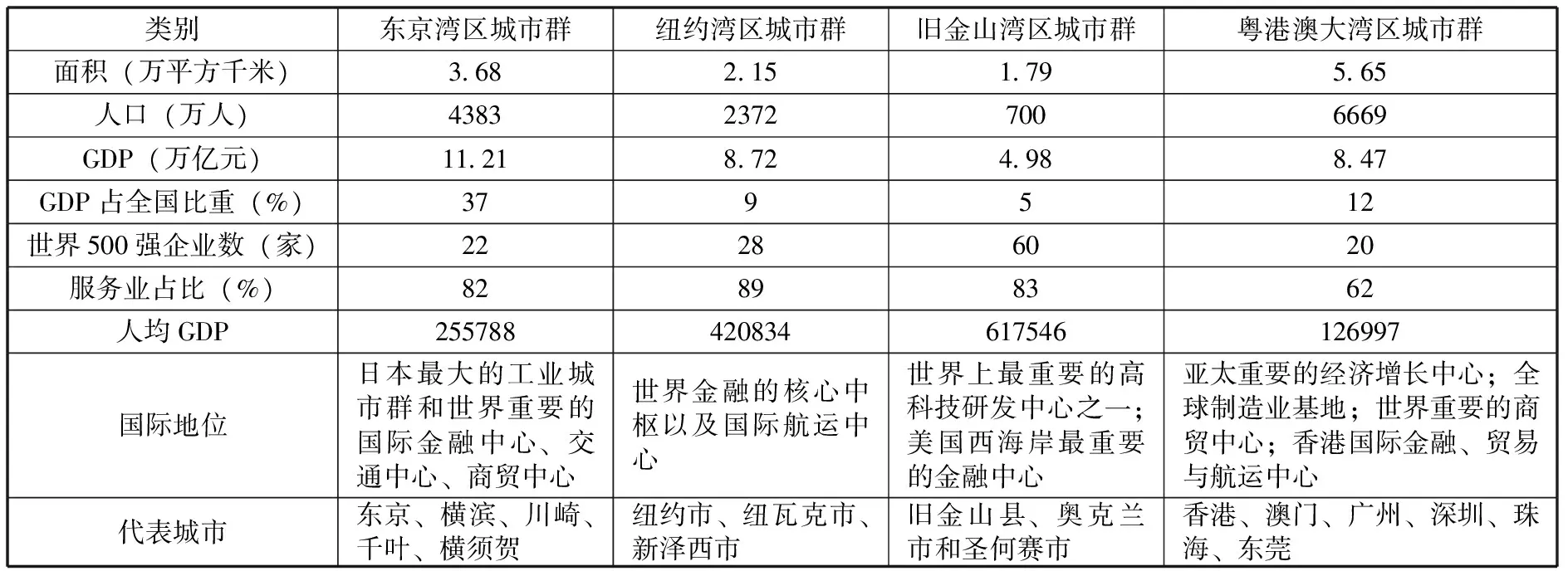

表2. 粤港澳大湾区城市群同其他三大湾区城市经济发展一览表(2015年)

资料来源:根据日本国土交通省、日本统计局、美国统计局、广东统计年鉴(2016)、香港统计局、澳门统计局资料整理而得。

3.粤港澳大湾区城市群的形成与发展。

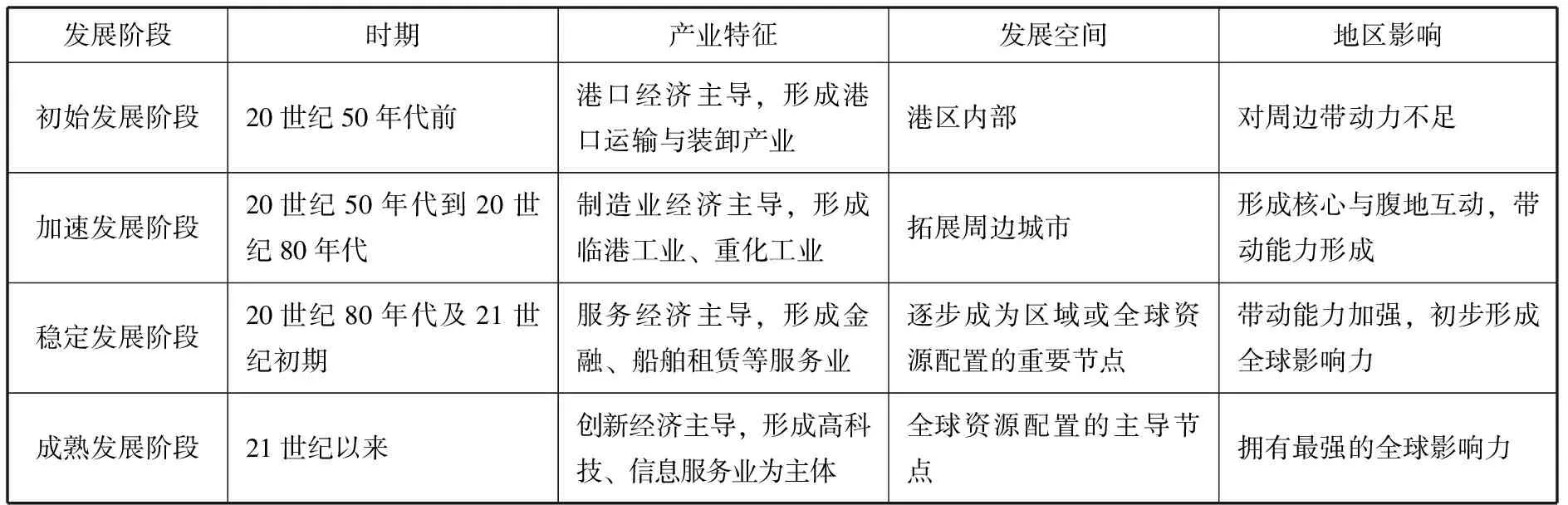

经济全球化引导下的生产要素流动自然流向能够效益最大化的区域,全球湾区城市群具有地方嵌入性和全球网络性,总体上经过初始发展、加速发展、稳定发展和成熟发展四大阶段(见表3)。在广大沿海湾区地带,湾区城市群经济的迅速崛起正日益改变着传统的城市经济区格局,伴随着港口城市的兴起,并以之为典型枢纽,配合交通路线网络,形成枢纽——网络结构,这也可以被视为湾区城市群发展的独特空间形态。[8]

表3. 全球湾区城市群经济发展阶段与特征

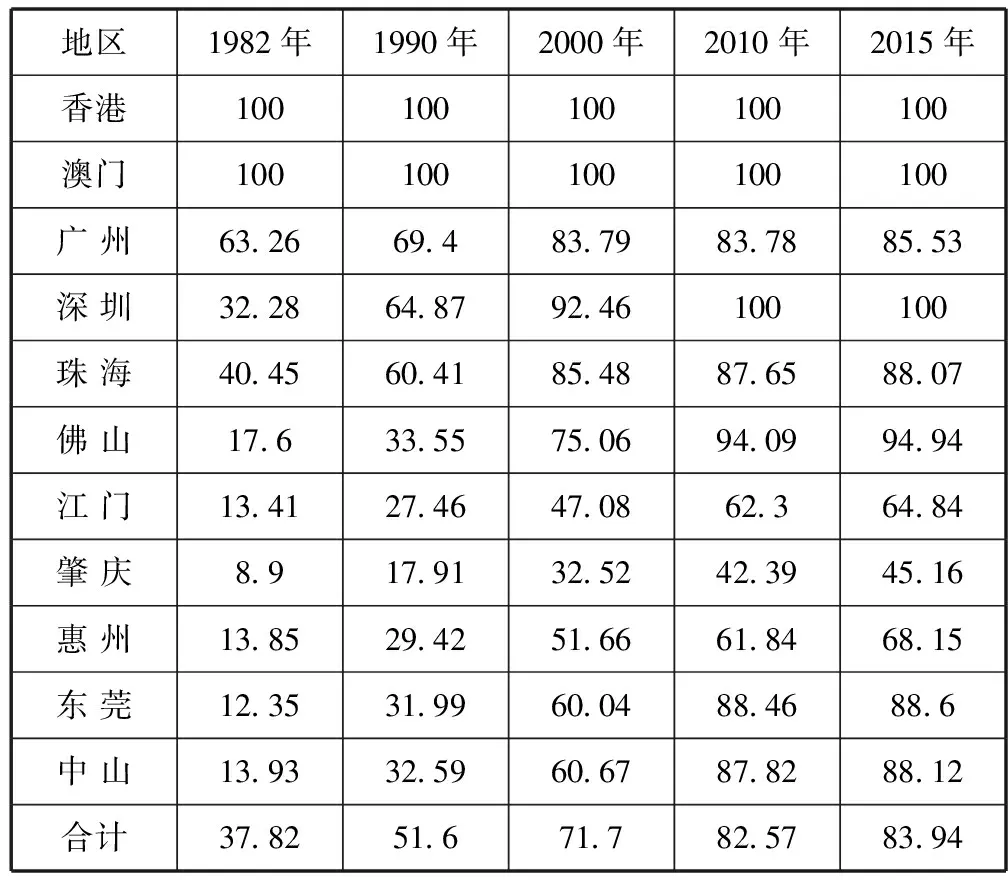

表4. 粤港澳大湾区城市群及各核心城市城市化率变动表

资料来源:广东统计年鉴及联合国统计数据整理。

在经济全球化与我国改革开放政策的双重作用下,我国新型工业化与新型城镇化进程加快,城市群发展战略上升为国家战略。[9]20-25粤港澳大湾区城市群正是借助得天独厚的区位和历史基础,积极发展外向型经济,驱动城市群经济的飞快发展,同时城市群的投资环境得到改善,形成的现代化交通网络联系更是加强了城市群产业的集聚与扩散,区域城镇间有形和无形的经济联系更加强化,推动了区域城镇规模化发展,这种快速城市化的背后,也反映了城镇的人口与产业集聚效应正在不断地增强(见表4)。

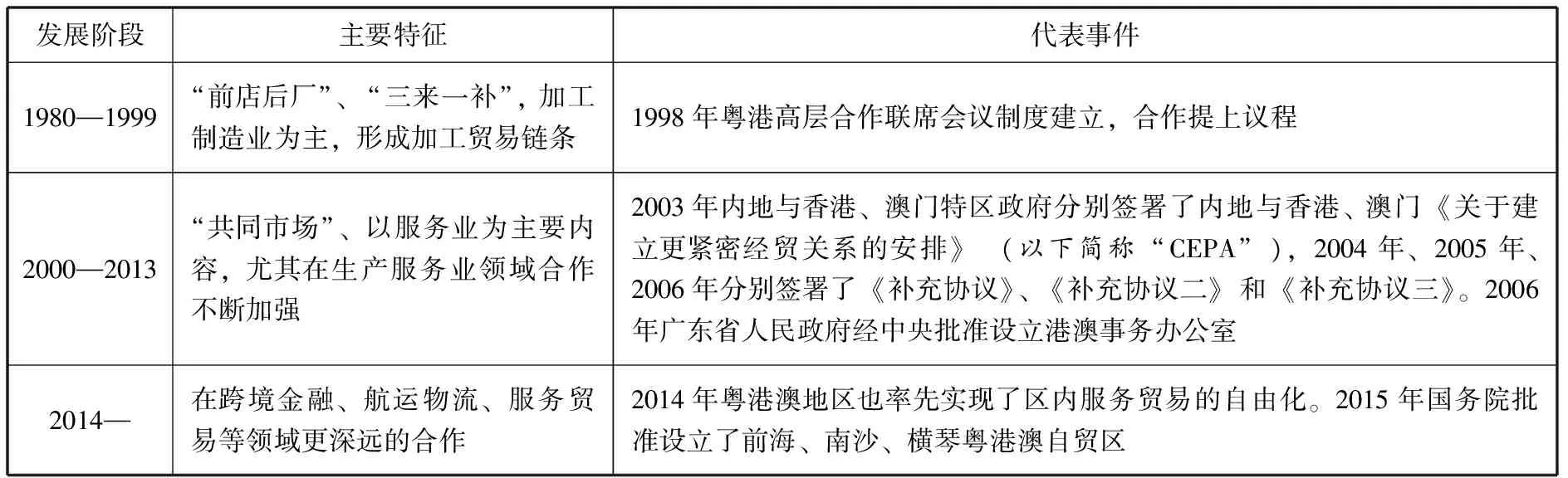

作为广东省辖范围内,加上港澳主权的回归,经济联系强化引起的行政联系弱化无形之中带来了核心城市之间各种经济联系的密切,特别是城市间各种要素流双向流动,推动了地区城市化发展进程。[10]在国家深化粤港澳合作的战略推动下,粤港澳三地在经济、贸易、产业发展等众多领域开展了深入合作与发展,也极大地促进了粤港澳大湾区城市群成为全球城市地区(见表5)。到2015年粤港澳大湾区城市群初步实现了以不到全国0.6%的土地和不到5%的人口,创造全国约12%的经济总量,并且内部整合态势越来越明显与强化。

二、粤港澳大湾区城市群经济外向拓展的空间诉求

新一轮的投资浪潮将改变粤港澳大湾区城市群原有的产业和城市空间,催生新的产业的发展,与新产业的发展相伴而生的是新的产业空间与城市空间,再加上新产业对土地、交通、环境和文化的要求,粤港澳大湾区城市群经济将因内外部的优越条件而在新一轮发展中扮演重要的角色。其经济外向拓展在协调、调控和约束的基础上,强化城市群内外部之间相互作用、相互影响、相互博弈,从而使得城市群整体实现对内融合发展与对外的控制发展。[11]

表5. 粤港澳大湾区城市群合作与发展阶段特征及代表事件

1.环境与空间约束下增长面临新挑战。

粤港澳大湾区城市群经济发展形成的以“两头在外”、“大进大出”的出口导向发展模式正受到严重挑战。[12]同时,粤港澳大湾区城市群除去农业保护、水源保护等不可建设用地,可建设用地总量相当有限,加上人口的迅猛增长和城市土地的不断开发利用,发展空间越来越局促。在土地成本、人力成本、交易成本、资源耗费成本等不断上升形势下,投资“报酬递减”和产业比较优势势必下降。粤港澳大湾区城市群产业发展相匹配的矿产资源与能源相对匮乏,需要从外部大量输入,而粤港澳大湾区城市群空港、铁路站线、港口资源的统一规划与整合还没有付诸实践,这与粤港澳大湾区城市群产业发展与空间发展不相适应,经济空间成长挑战巨大。另外,由于受地价、劳动成本以及税收政策等因素的影响,粤港澳大湾区城市群正通过大力发展生产服务业和先进制造业来推动产业结构高级化和提高区域竞争力,然而高素质的人力资源成为区域经济持续发展中最重要的生产要素。实际上粤港澳大湾区城市群自身的专业技术人才供应不足,需向外大量引进人才。为了吸引这些人力资本,粤港澳大湾区城市群的创新创业环境如融资渠道、知识产权保护、企业登记注册、学习和生活环境等等与高品质发展需求还不匹配。

2.经济外向拓展的强大空间需求。

从现实来看,粤港澳大湾区城市群本身的空间过度竞争会制约内部产业的成长。对于粤港澳大湾区城市群具有比较优势的制造业,在粤港澳大湾区城市群内形成的服装纺织业和消费类电子工业,不仅有劳动力成本的优势,而且有生产技术和产品质量的多重优势。基于原有的品牌,进一步加大产业的组织程度,通过跨境地区和国家的外部空间拓展,使之尽快成长为具有国际竞争优势的全球性产业,推动与之相关联的产业的发展空间更进一步的拓展。对于具有巨大国内市场和竞争优势的制造业如电器机械及器材、电子及通讯设备、仪器仪表及文化办公机械制造业可努力与周边地区企业采取总部与基地建设的方式,利用国内市场与资源进行扩大占有率。对于具有巨大国际市场和竞争优势的制造业如汽车、重大装备、石油化工、钢铁和半导体、计算机及通讯等产业,它们拥有极有高成长性和较大市场空间,共同建设更多国际合作平台,[3]将国外先进技术和资本吸引过来,也需要同国外先进技术和自主创新结合起来,实现粤港澳大湾区城市群产业的跨国发展。随着我国一路一带战略推进,粤港澳大湾区城市群参与全球分工的程度将不断加深,也有机会有能力在更广的地域范围内整合资源,发挥扩张力而成为全球分工与竞争的重要节点。[13]

3.处在全面外向拓展的战略机遇期。

我国经济发展进入“新常态”,处于探索经济增长新动力的孕育期,产业发展面临着发达国家和发展中国家的严峻挑战,亟需以创新为突破,促进产业转型升级,推动经济稳健发展。我国相继提出创新驱动发展战略,须将创新作为国家发展全局的核心,建设促进创新的体制架构,推动新技术、新产业、新业态发展,实施“互联网+”行动计划。同时要推进“一带一路”建设,推进国际产能和装备制造合作,打造陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局。[14]另外,国家大力实施海洋强国战略,加快推进南海油气资源开发以及21世纪海上丝绸之路建设战略,粤港澳大湾区城市群紧邻国际航道,沿海的港口及城市都是作为古代海上丝绸之路的重要驿站,如今更是我国大南海战略与国家21世纪海上丝绸之路重要中转,粤港澳大湾区城市群可以发展成为为中国南海油气勘探开发的支持基地、国家石油战略储备基地和远洋渔业及综合补给服务基地,全面助推国家经济转型与升级。这些为粤港澳大湾区城市群外向拓展提供了新的机遇,也使其整体处在这个战略机遇区段。可以预见利用战略机遇来推动全新的产业分工和产业链条的形成与发展,必将提升城市群的整体经济竞争能力。[15]

三、粤港澳大湾区城市群经济外向拓展的空间取向

城市群将迎来新一轮的城市与产业增长,也需要通过空间拓展形成自身的国际影响力。[16]在经济全球化的背景下,粤港澳大湾区城市群经济外向拓展是资源优化配置与产业分工协作的过程,在制定自身发展战略的时候,需要结合考虑外部发展的互补与协同发展要,共同提升区域的综合竞争力。随着市场化、全球化、信息化浪潮的推进,生产要素的空间流动性大大增强,打造自我封闭和各自为政,从内部的核心区向边缘区拓展的同时,也要充分利用综合影响力,通过近域拓展外围区、远域拓展泛域外向拓展影响区,最终形成超越行政区域的发展及空间组织是必然趋势(见表6)。

表6. 粤港澳大湾区城市群内外经济空间拓展边界

1.近域外向拓展的空间取向。

作为环粤港澳大湾区城市群的清远、韶关、阳江、云浮、河源、汕尾、汕头、揭阳、潮州、湛江、茂名等地区是粤港澳大湾区城市群直接腹地,这些地区发展也会考虑主动融入粤港澳大湾区城市群。从广东区域协调发展趋势看,有必要由粤港澳大湾区城市群以飞地式的城市经济技术开发区和工业园区作为切入点带动近域外向空间的产业协同和专业化分工发展,这些新的产业集聚平台形成了产品配套程度更高的企业群和产业群。特别是可以采用与港澳“共同开发、共同受益”合作新模式,在这些环粤港澳大湾区城市群的外围地区探索推进若干个粤港澳紧密合作的创新示范区建设,快速形成产业与人口集聚,也促进产业、人口、技术、资本与这些地区的合作与发展,形成基于3小时生产配套与优质生活圈,共同构筑互动发展的新空间。

2.远域外向拓展的空间取向。

从发展机遇看,由于粤港澳大湾区城市群所处的地区获得外资、外国先进技术和信息的机会增加,有利于加快该地区经济全球化进程。远域外向拓展以泛珠三角合作为重要基础,辐射范围约占全国约20%的国土面积、30%以上的经济总量和人口。显然粤港澳大湾区城市群已经进入了工业化的提升阶段,而周边8个省区相继进入类似于广东20世纪90年代高速工业化的发展时期,因此,粤港澳大湾区生产性服务体系的支撑,是9个省区实现工业化的重要条件,这也是粤港澳大湾区城市群在“泛珠三角”中不可或缺的重要作用。因此在全面参与“泛珠三角”的合作,除于将低层次的加工企业和劳动密集企业以及现代服务业沿南广高铁、贵广高铁、武广高铁、厦深高铁、深茂高铁等拓展到全国以获得更大的经济腹地。

3.泛域外向拓展的空间取向。

泛域外向拓展则是体现了粤港澳大湾区城市群外向拓展向更高层次、更深领域、更广范围进行,其半径更将延展“一带一路”沿线国家与地区甚至是全球。事实上,粤港澳大湾区城市群同“一带一路”沿线国家与地区联系密切。据不完全统计。2013—2016年,广东与“一带一路”沿线国家签订经贸合作项目超过1000个,协议金额接近1000亿美元;对沿线国家进出口总额超过5000亿美元。[17]未来可以通过经济整合培育与发展面向全国与全球的金融合作新平台,扩大粤港澳大湾区城市群金融市场要素双向流动、开放与链接。在粤港澳大湾区城市群由工业经济向服务业型经济转型时期,在对粤港澳大湾区城市群的产业体系空间结构规划时,要重视经济全球化背景下城市群内外产业体系的空间联系。如今粤港澳大湾区城市群已具备了现代综合交通运输网络以及发达的通讯网络,特别是其航空网络可于5小时内飞抵全球半数人口居住地,连接全球超过190个航点,与超过100家航空公司有业务来往,这些将会加强经济空间联系。另外港澳的国际市场营销、管理和金融中心的能力,还有对欧洲和美洲形成的采购的能力的优势以及突出的商贸流通体系优势,必将提高粤港澳大湾区城市群的国际营销能力,提升在全球范围内经济辐射力和影响力。

四、粤港澳大湾区城市群经济外向拓展的空间支持系统构建

城市群的外向拓展是基于所在区域与城市经济发展内外需要所形成,它是伴随着城市群发展要素诸如人口流、技术流、信息流、物质流和资金流的区际流动形成密集的网络从而实现复杂的空间分工,相应地也就需要构建产业链网络、基础设施网络、城镇网络、创新网络等。[18]91-125粤港澳大湾区城市群核心地带的溢出效应会促进各种要素进行空间的重组,包括一些传统粗放产业会向城市群外围区扩散,与此同时进行的一些更高级别的产业类型会被吸引进来实现产业更替,包括城市群核心区会对高新技术产业、企业以及和高级人才产生更大的吸引力,从而形成基于城市群框架的高技术产业集群以及跨区域跨部门的创新体系,从而实现粤港澳大湾区城市群从传统加工制造业为主的工业基地转向高新技术产业和生产服务业集聚区域。

1.产业链空间支持系统构建。

粤港澳大湾区城市群经济联系与合作需要突破行政区,建立起复杂多样的协作分工体系,形成产业链、技术扩散链和市场分工链,使城市群产业的成长与发展空间得到不断拓展。目前,粤港澳大湾区城市群因产业链和市场链的作用在功能上已形成一个关联度极高的经济体。从粤港澳大湾区城市群发展趋势来看应当寻求经济发展的统一规划和配合,鼓励企业跨区域的有序合作与竞争,共同提高产业衔接和配套水平,培育有国际竞争力的跨国公司来形成城市群经济竞争力。未来粤港澳大湾区城市群需要重点推进广州南沙港区、深圳前后海地区、深港边界区、珠海横琴区、珠澳跨境合作区、大广海湾经济区、环大亚湾经济区等7个粤港澳创新发展跨境合作发展的重点地区,打造世界级的创新发展平台。

粤港澳大湾区城市群必须通过优势产业协同发展来影响和控制周边地区发展。在近域空间上粤港澳大湾区城市群发展企业总部、研发设计、培训以及营销、批发零售、商标广告管理、技术服务等环节,近域拓展区侧重发展高技术产业、加工制造业和零部件生产,形成高端产业集聚于大湾区城市群的核心地带,其生产基地集聚于各个外围节点城市,形成大总部和生产基地的产业链分工与协同发展。特别是把临港新增长中心建设成为粤港澳大湾区国际性现代物流中心,突出港口集货、存货、配货特长,以临港产业为基础,以信息技术为支撑,以优化港口资源整合为目标,发展具有涵盖物流产业链所有环节特点的港口综合服务体系。通过综合物流服务体系,为临港工业的贸易和流通提供支持,并以此来带动腹地经济的快速发展。我国入世后参与全球分工的程度将不断加深,粤港澳大湾区城市群具备了最具规模的产业体系,也逐渐发展成为潜力巨大的消费品以及服务业市场。未来可以通过建立全球生产网络导向的信息产业集群、现代装备制造业集群和家电产业集群,同时,这些产业集群也支撑起泛域影响区市场为切入点引领金融、贸易、交通、信息为代表的现代服务业集群的发展壮大,共同形成制造业与服务业共同发展的格局。值得一提是粤港澳大湾区城市群可以鼓励核心企业主导兴办工业园区,这样不但使更多相关中小企业集聚,满足企业与企业之间的专业化分工和协作化生产要求,推动产业内外技术、信息、人力等经济资源共享,最终达到优势互补与联合,创造强势竞争力。

2.基础设施空间支持系统构建。

以通讯干线、高速公路及高速铁路、水路及空中航道、能源运输(包括水电输送)体系所构成的区域性基础设施网络,其中发达的快速交通设施构成了粤港澳大湾区城市群内外部空间结构的骨架。粤港澳大湾区城市群同外部空间的资源对流,需要加强与周边高速公路、快速连接线以及轨道建设。在 “十三五”期间乃至更长一段时间内,粤港澳大湾区城市群在继续加大基础设施建设的投入上不断完善内部的立体交通网络,如完善港珠澳大桥、深茂铁路、深中通道、南沙港铁路等,增建包括广深港、高铁香港段在内的铁路线路、香港机场跑道、跨境跨海隧道、粤港澳口岸建设等在内的跨区域重大基础设施的建设,同时一批对外重点交通基础设施项目的规划建设,如着重建设广州白云机场、深圳机场、香港机场、澳门机场和惠州机场形成的空港枢纽群。最终形成以机场枢纽群、高铁枢纽群、港口枢纽群以及高速公路、城市主干道系统和市际轨道快速交通网,从而构筑以海、陆、空全方位的对外交通通道。依托这些强大的枢纽与交通网络,粤港澳大湾区城市群可以便捷同内陆地区及欧亚大陆桥相连接以及“一路一带”沿线国家与地区相联系,进一步拓展发展腹地。未来粤港澳大湾区城市群企业与产业需要将其企业与产业依托交通干线以及枢纽地区向外进行扩散与转移,将会提升粤港澳大湾区城市群嵌入全球生产网络的程度。

3.城镇空间支持系统构建。

粤港澳大湾区城市群的核心城市如今都集聚了相当的人口规模,特别是在核心城市经济发展上,香港、澳门、广州、深圳、珠海、佛山等完全具备了大都市区化的条件,势必成为粤港澳大湾区城市群在都市区化的领跑者。未来粤港澳大湾区城市群发展采取多中心多级城市体系发展策略,通过促进区域性中心(主中心与副中心)、地区性中心(主中心与副中心)以及地方性中心等多层次的节点的建设,以点突破,形成面上的发展多中心,多层次的城镇空间体系,从而使产业体系与城镇体系在空间层面上实现对接。着重消除城市群整合的体制性与制度性障碍,构建由港深莞惠都市圈、广佛肇都市圈和澳珠中江都市圈,并且突出分散集中的空间发展模式,加强三个都市圈及内部中心之间便捷的交通联系,形成网络化的开敞空间体系。对于粤港澳大湾区核心地区,严格控制工业区和住宅区的开发以限制建设用地的无序增长,保护自然生态环境,保护开敞空间,保护原有的生态聚落结构,并注意生产、服务、基础设施和文化设施的建设。对于大湾区城市群外围拓展区,从自然生态和经济发展的角度考虑,重视这一地区的城镇产业与人口的集聚发展,提供大量新的工业用地和就业岗位及相应的居住发展用地,从而形成互补发展的局面。

4.创新空间支持系统构建。

粤港澳大湾区在香港和广州粤港澳大湾区城市群拥有8个国家级高新园区,16个863基地,对利用内资,吸收外资以及扩大城市经济效益与经济规模,发挥着非常巨大的作用。同时,拥有多所国际或国内知名大学。粤港澳大湾区城市群依托港澳国际化城市,具有较高基础科研水平,完善的法治和知识产权保护制度,能够为创新型产业发展链接到海内外优质研发机构和高端人才。可以试点推动粤港澳大湾区城市群可共同打造“古洞北科研发展区——落马洲河套港深创新及科技园——福田保税区——深圳南山科技园——深圳前海地区科技金融区——东莞松山湖高新技术园区——广州科学城”的跨境创新核心走廊。同时,结合珠西战略、珠江西岸先进装备产业带规划与建设以及深圳东进战略等,在粤港澳大湾区城市群及外围区共同建设粤港澳大型合作园区,以新能源、新材料、大型装备制造、研发创新产业发展等为主,形成国际一流高科技创新产业集群和国际级创新平台,引领创新发展新格局。

五、结语

经济全球化和区域经济一体化使得湾区城市群经济发展日益成为影响全球经济发展的重要地区。这些全球城市地区需要外向拓展来提升其经济资源聚集与整合能力。粤港澳大湾区城市群通过近域、远域与泛域的外向拓展,将进一步扩大发展空间,走上经济多元和持续发展的道路。为了更好地促进外向拓展也需要构建相应的产业链网络、基础设施网络、城镇网络、创新网络等空间支持系统,推进整体融入全球城市经济体系轨,参与全球更高层次的合作与发展。●

[1]姚士谋等.中国城市群新论[M].北京:科学出版社,2017.

[2]李克强.政府工作报告[EB/OL].中国政府网,http://www.gov.cn/premier/2017-03/16/content_5177940.htm.

[3]中共广东第十一届委员会.广东省第十二次党代会报告[EB/OL].南方网,http://news.southcn.com/gd/content/2017-05/31/content_171695544.htm.

[4]Batten D. Network Cities: Creative Urban Agglomerations for the 21st Century[J]. Urban Studies,1995,(02).

[5]Robert Lang & Paul K. Knox.The New Metropolis: Rethinking Megalopolis[J].Regional Studies, 2009, (06).

[6]Castells M . The Rise of the Network Society[M]. Cambridge,MA : Blackwell Publishers,1996.

[7]Amin Ash & Thrift Nigel. Globalization,Institutions and Regional Development in Europe[M].Oxford: Oxford University Press,1996.

[8]van de Klink H A . The pork network as a stage in port develop-ment: the case of Rotterdam[J]. Environment and Planning,1998, (01).

[9]方创琳,宋吉涛, 蔺雪芹.中国城市群可持续发展理论与实践[M].北京:科学出版社,2010.

[10]阎小陪,郭建国,胡宇冰.穗港澳都市连绵区的形成机制研究[J].地理研究,1997,(06).

[11]王士君,高群,王丹.城市相互作用关系的一种新模式[J].地理科学,2001,(06).

[12]粤港澳大湾区雏形已具 将成为地区发展主引擎[N].南方日报,2017-03-14.

[13]关家明:粤港澳大湾区发展 要因地制宜和因时制宜[EB/OL].央广网,http://www.cnr.cn/gd/gdtt/20170424/t20170424_523723040.shtml.

[14]习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲[EB/OL].新华网,http://news.xinhuanet.com/politics/2017-05/14/c_1120969677.htm.

[15]林江.粤港澳大湾区建设的着力点[N].南方日报,2017-03-20.

[16]周沂,沈昊婧,贺灿飞.武汉城市群经济整合及其影响因素[J].经济地理,2013,(02).

[17]广东全球共结友城175对[N].广州日报,2017-05-10.

[18]Hall P&Pain K. The polycentric metropolis: learning from mega-city regions in Europe[M]. London:Routledge Press, 2006.

(责任编辑:韵力)

本文系国家社会科学基金项目《城市群发展对中国人口分布的影响研究》(编号:17BRK010)的阶段性研究成果。

F124.1

A

1003-7462(2017)04-0025-08

10.13977/j.cnki.lnxk.2017.04.006