不同C-NCAP版本侧面碰撞车辆结构响应特性

侯延军 杨帅 李根

(中国汽车技术研究中心)

汽车侧面碰撞事故约占事故总数的30%,仅次于正面碰撞,而在造成死亡和重伤的事故中,侧碰事故约占35%。汽车侧面是整车中相对薄弱的部位[1]。侧面碰撞的安全性研究主要包括结构安全性和乘员安全性研究。其中结构安全性是乘员保护的基础,可提供给乘员足够的生存空间,是汽车安全设计中首要关注的项目[2]。现阶段,很多国内科研机构和高校均对侧面碰撞工况的车身结构耐撞性及乘员保护性做了不同程度的研究开发,取得了显著的改善成果[3-4]。但是,以上分析及研究工作是基于现有的侧面碰撞工况,如欧标的AE-MDB、国内的MDB[5]及侧面柱状壁障等展开的。由于2018版C-NCAP[6]侧碰工况对壁障及假人均进行了调整,对新型侧碰壁障及碰撞假人的研究工作尚无机构开展。基于现状,文章针对2个版本侧碰工况的车身结构响应进行了研究,确定了针对2018版C-NCAP的车身侧面结构开发方法。

1 不同版本C-NCAP侧碰工况解析

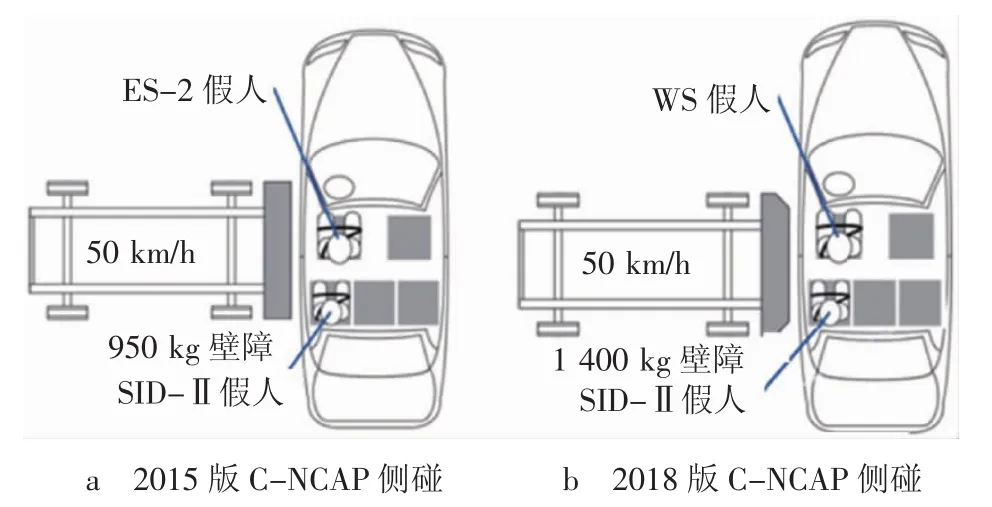

在2015版C-NCAP和2018版C-NCAP标准中,侧面可移动壁障碰撞工况的设定,如图1所示。

图1 可移动壁障侧碰工况对比

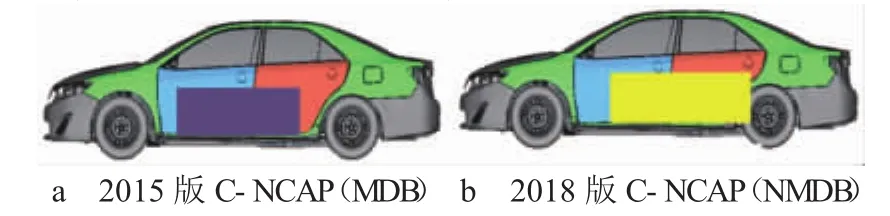

为了便于描述,将2015版C-NCAP侧碰工况简称为 MDB,2018版 C-NCAP侧碰工况简称为 NMDB。NMDB壁障碰撞位置与MDB壁障差异较大,其初始碰撞能量较MDB提升了47.4%。2种壁障和某车按试验方式定位后,壁障与车型的位置关系,如图2所示。

图2 不同壁障与某车型位置关系示意图

由图2可以看出,MDB壁障和车身接触区域主要包括前门、B柱、后门及门槛,而NMDB采用大壁障进行测试,其和车身接触区域已延伸至C柱下部区域。此外,由于NMDB的离地高度较MDB高50 mm,使得NMDB壁障同门槛搭接的区域大大减小。

2 车身结构对不同版本C-NCAP侧碰响应的一般规律

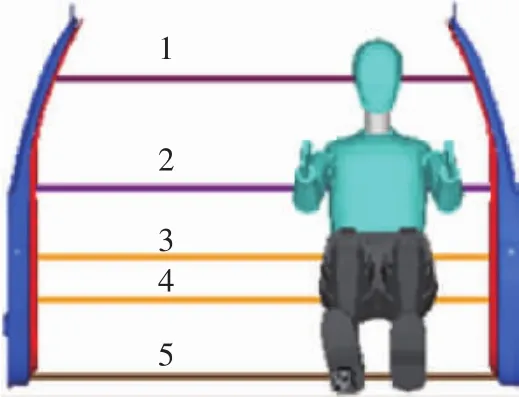

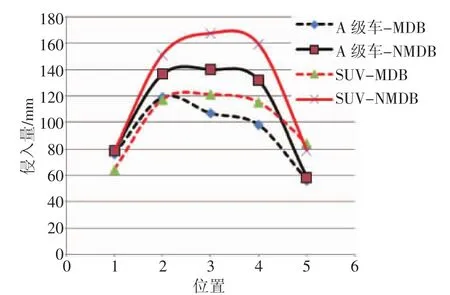

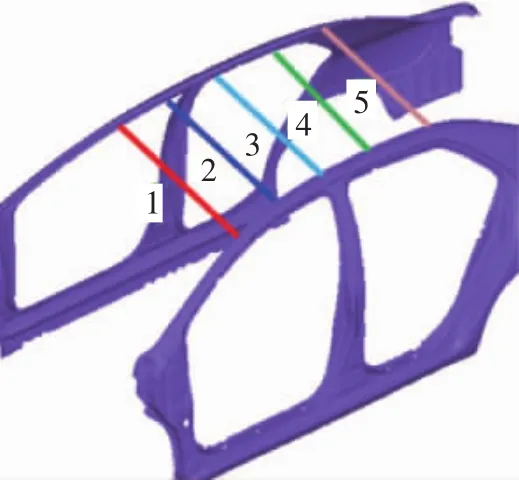

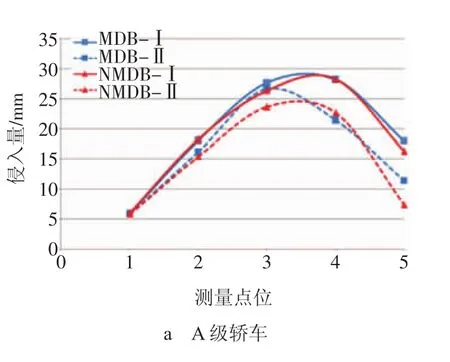

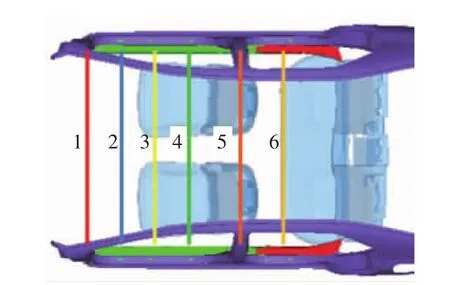

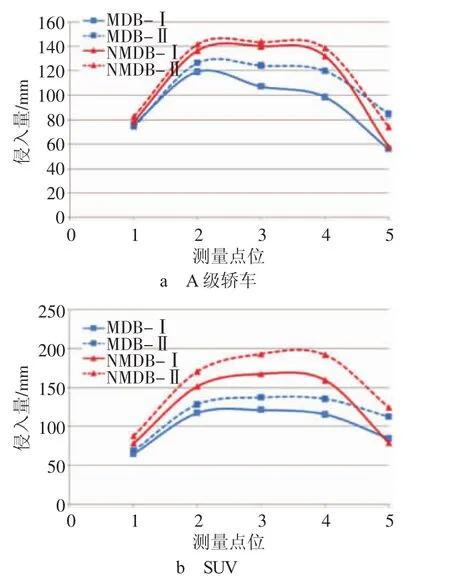

为研究车身结构在不同侧碰工况中的响应,采用了具有市场代表性的A级轿车和紧凑型SUV车型,分别建立了MDB与NMDB的可移动壁障侧碰模型。图3示出侧碰试验中B柱测量位置示意图。2种车型在MDB和NMDB工况下的B柱侵入曲线对比,如图4所示。

图3 侧碰试验中B柱测量位置示意图

图4 2种车型B柱侵入结果曲线对比

由图4可以看出:对于SUV车型,采用NMDB壁障较采用MDB壁障的车型,B柱由中间向两端侵入的幅度有不同程度的增加,增幅最大达到38%,出现在B柱中下位置处;对于轿车来说,采用NMDB壁障较MDB壁障的B柱上部侵入量增加不多,但在中部及中下位置侵入量大幅增加,增幅达34%。对于NMDB壁障碰撞,2款车型的B柱呈梯形侵入分布。

2款车型在MDB和NMDB工况碰撞后前后车门内板的变形对比,如图5所示。

图5 2款车型在不同侧碰模式下车门内板变形对比

从图5可以看出:MDB碰撞工况下,SUV车型和A级轿车侧围结构变形均较小,车门防撞梁凸痕明显;NMDB碰撞工况下,车门及门槛变形更为严重,车门防撞梁严重内凹,后门至后轮胎区域也发生严重溃缩变形,后车门的严重变形将大大降低车身对后排乘员的保护性。

对于同种碰撞工况,SUV车型较轿车车型的侧碰结构耐撞性要强。SUV车型离地间隙高于轿车车型,其在MDB和NMDB工况中,门槛和壁障接触区域较轿车车型要大一些,这是SUV车型在侧碰工况能保持较好侧碰耐撞性的原因之一。

由以上分析可知,在2种侧碰工况中,不同类型车身结构的响应是不同的,所以在汽车结构设计中,应根据不同车型的碰撞响应特征,针对不同的碰撞工况,分别对不同位置或部件进行设计与优化。

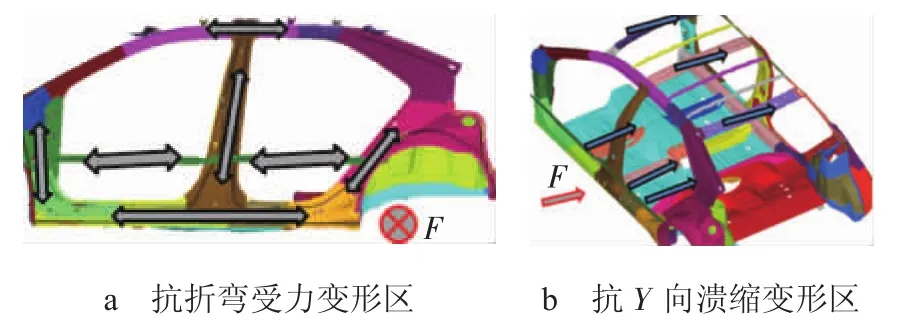

3 车身侧碰关键结构的确定及其对不同侧碰工况的影响

为保证不同侧面壁障碰撞下车身结构的耐撞性,并提高侧碰车身结构安全性设计的效率,有必要对侧面车身结构关键变形区域及关键件进行确认。对某SUV和A级轿车车型MDB和NMDB碰撞的CAE结果进行分析,统计车身变形区域主要包括:A柱、B柱、C柱、门槛、侧面上边梁、座椅横梁、前后地板、顶棚横梁及前后车门等。车身侧面结构受力分为2种模式,如图6所示:一种是抗折弯变形,包括A柱、B柱、C柱、车门防撞梁、门槛及顶棚纵梁;另一种是抗Y向溃缩变形,包括前后地板、座椅横梁及顶棚横梁。此外,由于门槛和碰撞壁障为非完全重叠接触,所以其还将承受弯扭变形(侧向翻转)。

图6 车身侧面主要变形及承力结构示意图

侧碰工况中为保障驾驶员及后排假人的生存空间,需要控制侧面结构的侵入量。MDB结构开发中,一般重点关注的是B柱及前后车门的侵入量。NMDB工况可以参考MDB工况对关注的指标进行定性分析。此外,NMDB工况采用大壁障及壁障碰撞位置靠近后排假人,需额外关注C柱结构的变形及侵入量。

3.1 B柱强度对侧面碰撞结构性能的影响

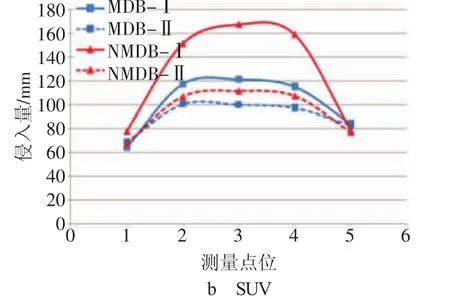

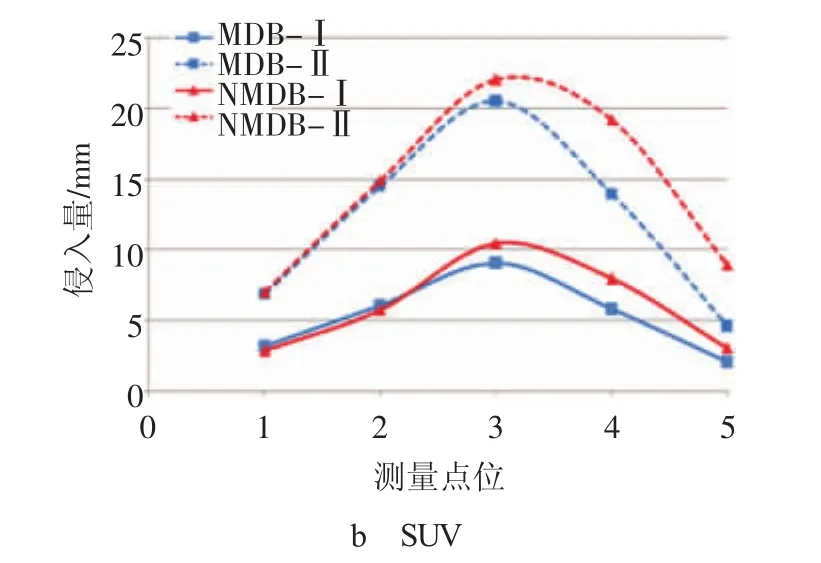

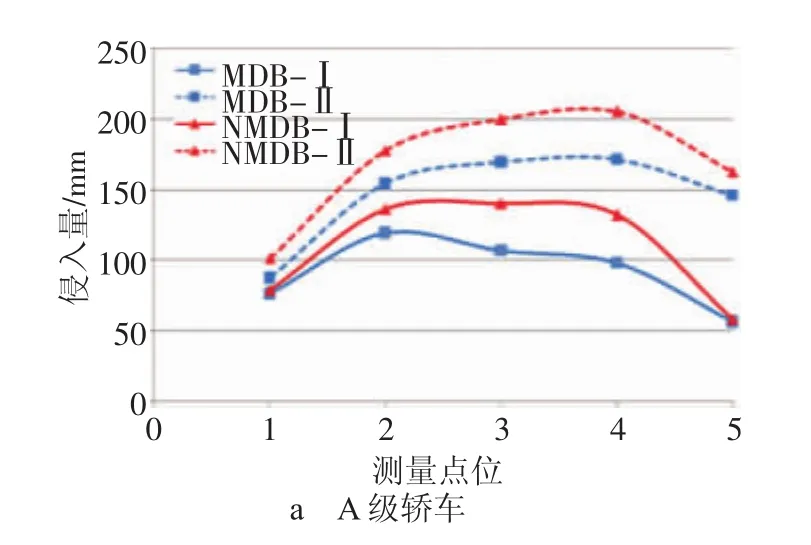

为比较2种工况下B柱强度对车身侧面结构侵入量的影响,在保证车顶横梁不发生较明显弯折的前提下,分别采用了2种不同强度的B柱进行计算,其中II号B柱强度要强于I号B柱。2种车型不同强度B柱的侵入量对比,如图7所示。

图7 2种车型不同强度B柱的侵入结果对比

由图7可见:对于A级轿车而言,2种碰撞工况中,加强B柱对其中上段侵入量有明显改善,MDB工况的B柱加强后,其侵入量降为原来的74.7%,NMDB工况的B柱加强后,其侵入量降为原来的79.4%;对于SUV车型而言,B柱的加强对B柱整体侵入量均有明显改善,MDB工况B柱侵入量降为原来的82%,NMDB工况B柱侵入量降为原来的64%。

图8示出侧碰试验中汽车顶棚测量位置示意图。B柱加强前后,顶棚纵梁侵入结果,如图9所示。从图9可以看出:对于某款A级轿车,B柱加强后,2个工况顶棚纵梁Y向侵入均有不同程度的降低;但对于某SUV车型而言,B柱强度增加,顶棚纵梁Y向侵入量增大,在B柱正上方位置增幅最大,达到100%。在SUV车型侧面碰撞安全结构设计中,需要考虑B柱强度对顶棚的影响,以保证侧气帘正常展开,完成其对车内乘员的保护。

图8 侧碰试验中汽车顶棚测量位置示意图

图9 不同B柱强度下顶棚纵梁侵入结果对比

3.2 座椅安装横梁强度对侧面碰撞结构性能的影响

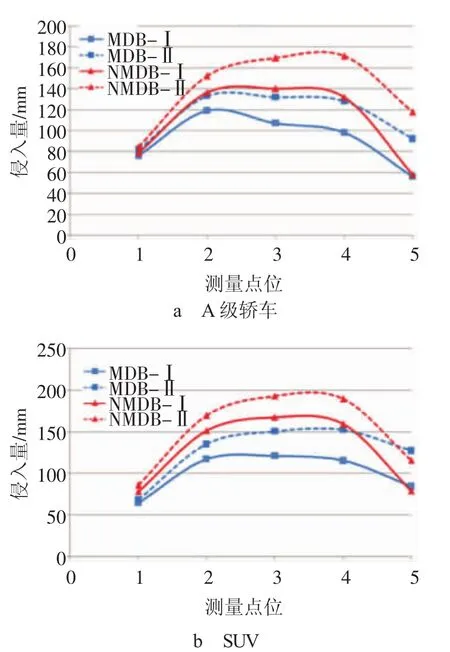

为研究汽车座椅安装横梁强度对侧面结构的影响,分别采用了2种不同强度的座椅安装横梁进行计算,设置座椅前后横梁的强度相当。其中I号座椅安装横梁强度要强于II号座椅安装横梁强度。经CAE分析的B柱侵入量对比,如图10所示。从图10可以看出:在NMDB和MDB工况下,座椅安装横梁对2款车型的B柱侵入量均有较大的影响,尤其影响B柱中部至下部区域的Y向侵入;同种碰撞工况下,轿车的座椅横梁对B柱侵入控制的贡献要高于SUV车型。

图10 不同座椅安装横梁强度下的B柱侵入结果对比

调整座椅安装横梁强度前后,顶棚纵梁侵入结果,如图11所示。从图11可以看出:对于某A级轿车车型,2种碰撞工况下,降低座椅安装横梁强度,可以适当降低顶棚横梁的Y向侵入量;对于SUV车型,2种碰撞工况下,由于座椅安装横梁强度降低,导致顶棚纵梁Y向侵入量大幅增加,增至原来的200%。

图11 不同座椅安装横梁强度下顶棚纵梁侵入结果对比

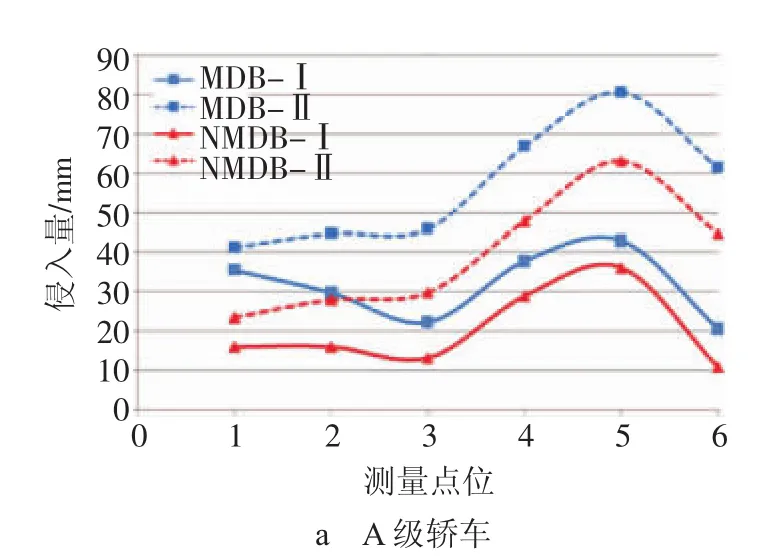

3.3 车门防撞梁对侧面结构性能的影响

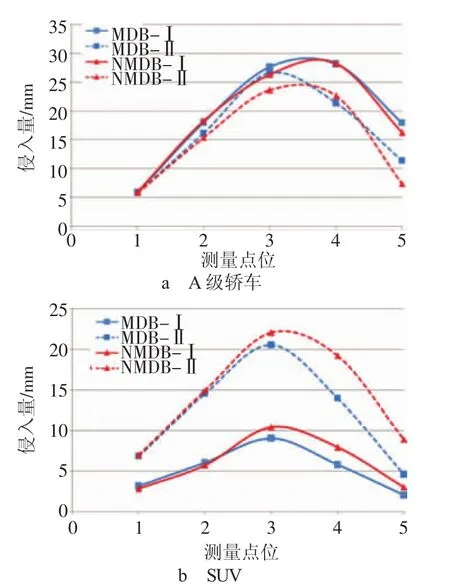

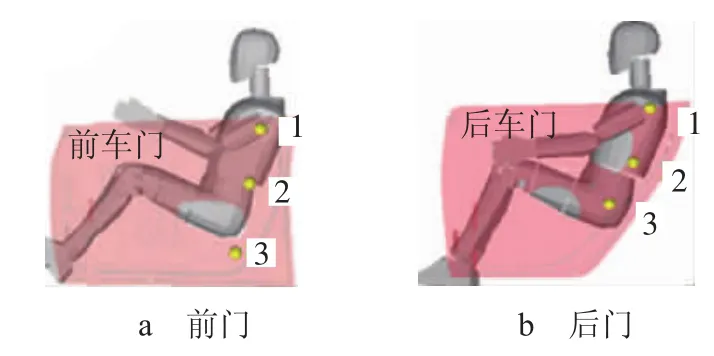

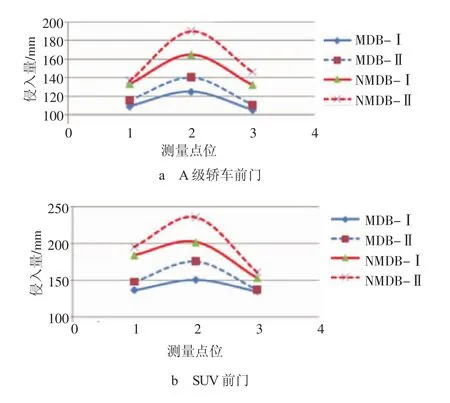

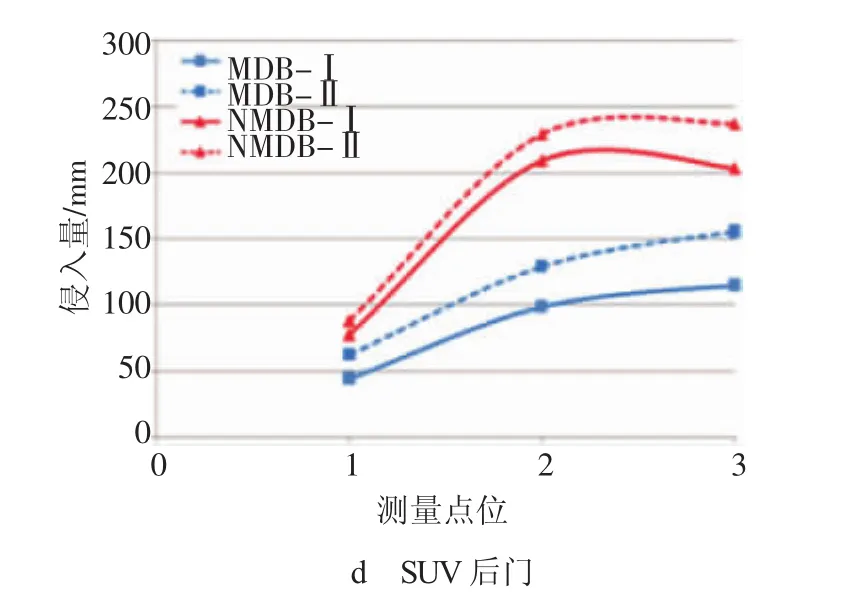

为研究车门防撞梁强度对车门侵入量的影响,分别采用了2种不同强度的车门防撞梁进行计算,设置前后门防撞梁强度相当。其中Ⅰ号防撞梁强度要强于Ⅱ号防撞梁强度。图12示出侧碰试验中车门测量位置示意图。车门防撞梁加强前后,车门内板侵入量对比,如图13所示。

图12 侧碰试验中车门测量位置示意图

图13 不同车门防撞梁强度下车门内板侵入结果对比

从图13可以看出:对于A级轿车而言,2种碰撞工况下,车门防撞梁能够很有效地控制车门内板的Y向侵入,车门防撞梁加强后,在2点测量位置前门内板侵入量降至原来的88%,后门防撞梁对后门侵入的控制贡献较小;对于SUV车型而言,前门防撞梁强度增加后,内板侵入量降低至原来的85%,NMDB工况下后门防撞梁对控制后门内板侵入贡献要强于MDB工况。

3.4 门槛强度对侧面结构性能的影响

为研究门槛强度对侧面结构的影响,分别采用了2种不同强度的门槛进行计算分析。其中I号门槛强度要高于II号门槛强度。经CAE分析的B柱侵入量对比,如图14所示。从图14可以看出:对于A级轿车车型,门槛强度对B柱侵入影响较为敏感,在测量点5位置MDB和NMDB工况下,门槛强度增强后,B柱侵入量分别降低至原来的58%和40%;对于SUV车型,门槛强度对B柱侵入影响更为敏感,在测量点5位置MDB和NMDB工况下,门槛强度增强后,B柱侵入量分别降低至原来的40%和43%。

图14 不同门槛强度下B柱侵入结果对比

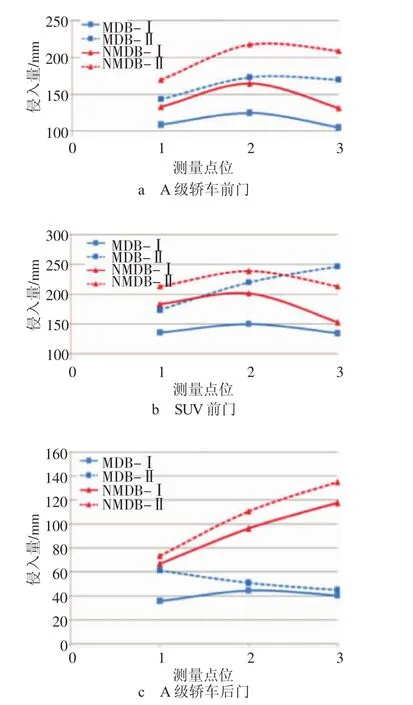

门槛加强前后,车门内板侵入量对比,如图15所示。2种碰撞工况下,门槛梁能够很有效地控制车门内板的Y向侵入。从图15可以看出:对于A级轿车而言,门槛梁加强后,MDB和NMDB工况下在测量位置3处侵入量分别降至原来的71%和75%,后门位置3处侵入量分别降至原来的86%和87%;对于SUV车型而言,门槛梁加强后,MDB和NMDB工况下在测量位置3处侵入量分别降至原来的54%和71%,后门位置3处侵入量分别降至原来的74%和86%。从图15还可以看出,MDB工况下的门槛对车门侵入的贡献要优于NMDB工况。

图15 不同门槛梁强度下车门内板侵入结果对比

图16示出侧碰试验中门槛测量位置示意图。门槛梁加强前后,门槛本体侵入量对比,如图17所示。从图17可以看出:对于MDB工况,2款车型的门槛强度对门槛本体Y向侵入影响较大;对于NMDB工况,A级轿车门槛强度增强可有效降低门槛本体Y向侵入量,而SUV车型门槛侵入变化不大。

图16 侧碰试验中门槛测量位置示意图

图17 不同门槛梁强度下门槛侵入结果对比

3.5 C柱及后地板强度对侧面结构性能的影响

为研究C柱及后地板区域强度对侧面结构的影响,分别采用了2种不同强度的C柱及后地板进行计算分析。其中I号C柱强度要高于II号C柱强度。经CAE分析的B柱侵入量对比,如图18所示。从图18可以看出:对于A级轿车车型,在MDB工况下,C柱及地板强度对B柱中部至下部区域侵入影响较大,NMDB工况由于壁障撞击到了后轮区域,因此C柱强度降低对B柱侵入并无太大影响;对于SUV车型,在MDB及NMDB工况的C柱强度均对B柱侵入有较大影响,C柱加强后B柱下部侵入变化最大,分别达到75%和64%。

图18 不同C柱及后地板强度下B柱侵入结果对比

C柱及后地板加强前后,门槛侵入量对比,如图19所示。从图19可以看出:2种碰撞工况下,2种车型的C柱及后地板强度对门槛侵入的影响较大,尤其影响门槛后段的Y向侵入;由于C柱及后地板的支撑不足导致门槛后段的侵入量增加,将影响到后排假人的生存空间,不利于对后排乘员的保护,NMDB工况下SUV车型更为明显。

图19 不同C柱及后地板强度下门槛侵入结果对比

4 结论

通过对MDB和NMDB工况的比较及2种工况下不同类型车身结构响应的分析可知:

1)NMDB碰撞工况对车身结构耐撞性的要求要明显高于MDB工况,同款车型NMDB碰撞侧面结构变形明显差于MDB工况。

2)基于NMDB碰撞工况的结构耐撞性开发同MDB工况结构耐撞性开发既有一致性特点也有不同之处。2种工况下相同侧面关键结构件包括B柱、门槛、座椅安装横梁及车门防撞梁。NMDB工况下C柱及后地板强度对后排假人空间侵入影响更为敏感。

3)NMDB工况下,门槛强度对SUV车型结构变形影响较A级轿车更为敏感,B柱强度对A级轿车结构变形影响高于SUV车型。

4)2种碰撞工况下,车门防撞梁强度提升可有效降低车门内板的侵入。在NMDB工况下,车门防撞梁降低车门内板侵入的效果更为明显。