最后的食草猴

克雷格?·韦尔希

清晨,一头毛发浓密的雄性狮尾狒在东非大裂谷上方的悬崖向上攀援,中途停顿。在中埃塞俄比亚高原的这块高地上,数百只世界唯一的食草猴类昌盛繁衍。这里的村民数百年来致力于植被保护。

雌狮尾狒从一小股水流上方跃过,幼仔(除尾巴外都被挡住)紧贴在它背部。狮尾狒仅生活在埃塞俄比亚,但它们已经灭绝的同类曾占据南非、南欧以及向东远至印度的领地。

雄性狮尾狒的特大号犬齿并非用于狩猎,而是打斗、恐吓其他雄性,或是在食肉动物面前保护自己。它们特殊化的臼齿与其他现存灵长类有别,用于磨碎草叶。

海拔3300米的破晓时分,脚下某处,猴群开始骚动。

阿德马苏·盖塔内沿着埃塞俄比亚高原中部一块高地边缘行进,穿过开花的香草植物和厚密的青草,身上的卡拉什尼科夫步枪反射着晨光。在他脚下,玄武岩棱柱向下直插入东非大裂谷。很快,随着数百头灵长类动物从悬崖边的沉睡中醒来,一种不似人间的怪叫将会响起,它们手撑脚跳地跃入高原,如同一支长毛马戏兵团。但盖塔内并非为看此奇观而来。

身着迷彩装备的盖塔内显得矮小瘦弱。他转过身子,背向悬崖,举起望远镜。“这样我就能查看一切动静。”他解释道。狮尾狒,或称红心狒狒,可能吸引不到他的注意,但他的存在却是这些猴类得以家族昌盛的原因。

在近五百年间,这里的乡间执法者都在断断续续地做着他今天从事的工作:在逾一百平方公里的高地草原——曼兹-瓜萨社区保护区(简称瓜萨)巡逻。盖塔内作为退伍兵和雇佣枪手,任务是确保无人偷盗或损毁野草。

要捍卫世界唯一的食草猴类,从保护野草着手是个不错的开始。但盖塔内的祖先本不是为了狮尾狒而巡逻。他们是为了保护自己。高原上,原生植被意味着一切:柔长而坚韧的草茎被串成屋顶草盖,男人将其编成草绳,妇女和儿童将草叶、叶鞘和草茎结成扫帚和火把,还可以将长草塞入床垫,多刺的草杆甚至能驱除跳蚤。

在埃塞俄比亚80%人口定居的薄雾笼罩的高原上,草原、草场、灌丛、湿地和沼泽都在退化成乱石与恶土。人口正爆炸式增长(据估计埃塞俄比亚约有一亿人口,在非洲仅次于尼日利亚,是人口第二多的国家)。农场在潮湿肥沃的土地上扩张,取代有助于保持土壤湿润的原生植物。每年有15亿吨的表土在侵蚀下流失,迫使勉为生计的农夫迁向更加边缘的地带。农场动物践踏土地。埃塞俄比亚拥有4900万牧牛和4700万绵羊与山羊,牲口数量超过其他任何非洲国家,颠覆了原生植物与啮齿动物间的微妙平衡,使从埃塞俄比亚野兔到肉垂鹮的一切物种损失食源。

狮尾狒在曼兹-瓜萨社区保护区里吃得很好,这要归功于植被的多样化。当过兵的阿德马苏·盖塔内在这一地区(简称瓜萨)巡逻,监管非法放牧的农民和偷盗草木的窃贼。

这样的模式正在埃塞俄比亚各地上演——似乎无所不至,仅除瓜萨。在瓜萨波动起伏的长草中,火炬花与巨型翠蝶花得以长命延年。这里不是公园,由当地村民管理。复杂的公社系统决定了牧畜在哪里吃草、谁可以割草、什么时候割,让这片面积为内罗毕六分之一的土地,成为东非最健康的草原之一。埃塞俄比亚特有的哺乳动物中有近四分之一在此栖居。约有二十来头身披红皮的埃塞俄比亚狼,跻身于世界最濒危犬科动物之列。瓜萨还是山羚、灵猫、非洲狼和斑鬣狗的家园。与该国其他任何地区不同的是,八百来头吵吵闹闹的狮尾狒仍过着延续了数千年的生活。

这虽小型但令人叹为观止的动物保护成功故事,实为一场可喜的意外。我来埃塞俄比亚本是为了查看瓜萨可否被当作保育典范,目睹到的却是日新月异的开发,让人不得不担心,瓜萨的猴群和农夫能否安然应对即将降临的压力?

在会见盖塔内的几周前,我们逃离首都亚的斯亚贝巴的人群和尘土,在云雾中向着瓜萨盘旋攀升。我与科学家兼摄影师杰弗里·克尔比路过旱田和石屋,看到妇女牵着满载干草的驴子,男人用长棒赶羊。埃塞俄比亚让人想到的可能是骆驼与荒芜盐磐的景象,但其实大部分是山区。青尼罗河的第一股细流始于高地。我们向着非洲的屋脊行进,克尔比是那里进行的一个长达十年的狮尾狒研究项目的参与者,该项目由加利福尼亚州立大学富勒顿分校的人类学家彼得·法兴和阮娥发起和主持。

我们攀上最后一个山坡。焦热的土地和树木转换为葱郁鲜绿的绒毯。几乎就在同时,主人公现身了。三头狮尾狒跑跳著跃过大路,最小的一头做着有节律的半幅侧空翻。一头停在三米开外的石头上,目光随我们的经过而移动。草黄色的鬃毛从它的肩头披下,臂膀和拳头仿佛戴着黑色晚宴手套,看起来仪表堂堂。

狮尾狒作为非洲高山草原的旗舰物种之一,仅存于埃塞俄比亚高地。它们是数百万年前从南非扩展到西班牙和印度的狮尾狒属的最式微遗族,该属曾是最显赫的灵长类之一,其中一种体形堪比大猩猩。它们可能是由于气候变化、难敌更善于适应的狒狒的竞争,以及人类祖先的屠戮而灭绝。今天,狮尾狒属下仅有狮尾狒一个种,为窥探由人类先祖占领的远古世界提供了虽不完美但有价值的线索。它们在动物世界占有独一无二的地位。

抵达科考营数小时后,我和克尔比一同出发。65头狮尾狒坐在草中。空气里飘着百里香的芬芳。趟过草从时,它们都没有抬头关注。有只幼仔四仰八叉地躺着,一头成年狮尾狒梳理它的面容,另一头爱抚它的腿。“那孩子在享受超豪华服务呢。”克尔比开玩笑说。

狮尾狒最显著的特征是胸口無毛处的绯红斑块。雌性的红色会变化,斑块边缘细小的囊内充斥液体,常常是它们做好交配准备的指示。雄性头领的粉红色会变深。其他灵长类通过臀部发出交配信息,但狮尾狒一天中的大部分时间都蹲坐在地上,大口嚼食。大部分灵长类爬到树上觅食树叶和果实,狮尾狒则利用对生拇指拔起草叶和香草植物。和斑马一样,它们用臼齿磨碎食物。克尔比说,从理论上讲,“灵长类不该吃草”。从营养角度来说,草中的能量很低,需要花费大量时间和精力才能满足所需,这样的低效率难以支持大脑的进化。这也许可以解释,当向狮尾狒展示玩具娃娃或橡胶球时,它们的求知欲低于博茨瓦纳的豚尾狒狒等猴类。但那不代表狮尾狒不狡狯。

我和克尔比蹲伏聆听。空气中充满咀嚼草叶的吱吱声。一头狮尾狒发出海鸥鸣叫般的喉音。我听到仿佛吵闹的乌鸦发出的尖叫。一头雌性发出“哦,哦,哦”的叫声,克尔比说基本上可以翻译成:“嗨帅哥,我在这儿哪。”狮尾狒组成移动的城池,以数百头为一群。它们使用除人类以外的灵长类中最大的语音系统之一进行交流。其咂嘴发出的颤音甚而可提供面部杂音是人类语言先驱的佐证。科学家们为记录狮尾狒的行为和家族演变,为它们取了别开生面的名号,这让高地上的生活不时显得象一出日间肥皂剧。

例如,瘦小的艾斯托爱挑起争斗,猛击更大的同类,然后躲到母亲奥特姆身后,活脱脱一个被宠坏的刻薄女孩。莉迪娅不是洛贝莉亚的称职母亲,因此莉迪娅的姐姐洛克斯不时插手。当莉迪娅把女儿抛到脑后时(这种情况常常发生)洛克斯就让洛贝莉亚骑在它身上。

雌性们组成姊妹帮,与一头或数头雄性形成繁殖团队,共同进退。狮尾狒不是一夫一妻制,因此两头雄性的对峙常常发生。就拿洛夫乔伊牧师来说吧,这头以卡通剧《辛普森一家》中的角色命名的领头雄性,在茂盛的长草中发现了对头的幼仔,发出尖叫。它翻动眼皮,掀起嘴唇,露出匕首般的吓人犬齿。狮尾狒的犬齿不是为了狩猎,而是用来示威和打斗。洛夫乔伊牧师冲向年幼的小猴,想吓跑对方,但它的对头猝然出手。它俩隔着几厘米互相对峙,吹须瞪眼,直到对头退下。

食草猴中的幸存者

埃塞俄比亚高原上的狮尾狒常被误认为狒狒,但实际上是它们是自己专属的狮尾狒属的最后一个现存种。作为世界唯一的食草猴类,它们独特的形态、食谱和行为有助于科学家搜寻关于灵长类进化的线索。

来自埃塞俄比亚和其他国家的研究者在瓜萨对近五百头狮尾狒的日常生活进行跟踪。他们监视狮尾狒的活动,研究它们的关系,记录出生和死亡。在研究其对死亡的反应时,他们观察到幼仔塔瑟克在死去母亲特斯拉身旁哭泣,而猴群消失在远处的场景。他们破解了一些谜题。尽管狮尾狒在大部分食肉动物经过时会逃跑或呆住,却不在乎狼的存在。而与其猎取幼仔而吓跑猴群,狼也发现狮尾狒的打扰会令啮齿类动物一哄而出,实际上能让狼获取更多的食物。

要捍卫世界唯一的食草猴类,从保护野草着手是个不错的开始。

但狮尾狒的许多方面尚属未知。1974年俄塞俄比亚叛军推翻海尔·塞拉西一世的统治后,内战为野外工作增加困难。20世纪90年代早期,反对派清除当政的德格党,科学家重返岗位。到今天,仍不清楚有多少狮尾狒幸存。几十万头?几万头?该国大部分地区都被转化为耕地,农场太多,侵蚀太严重,无法供养种类繁多的野草。瑟门山的狮尾狒数量较多,但那片北部地区家畜泛滥,许多自然天敌都已消踪灭迹。科学家在高地上找到一些小群狮尾狒,尽管它们在农地的包围下仍然幸存,但还能维持多久?

瓜萨与众不同。食肉物种数量充沛。狮尾狒的标准食谱是90%的草,但在这里,它们食用60种以上的植物,草类只占二分之一强,很可能类似于某种早期人亚科祖先。科学家借助狮尾狒研究人类祖先鲍氏傍人——曾被误称为“坚果钳人”——其实可能靠近似狮尾狒的食谱为生。“在这里研究狮尾狒有别于其他地区。”克尔比说,“此处仿佛窥探往昔的视窗。这样的时间机器已经所剩无几了。”瓜萨刚好具备这些条件。

飘逸的披毛从这头成年雄性的双肩泻下。科学家猜测,这些毛发和它胸前裸露的红色皮肤一样,可能是性信号,向雌性展示它的阳刚气概,或是在其他雄性面前耀武扬威。互相梳理毛发(下)不仅可以摘除寄生虫,也利于强化家庭纽带,舒缓紧张情绪。

盖塔内冲着我耐着性子、别有用心地微笑。我、他和克尔比正一同巡山。在小山丘之间忽上忽下,在矮树丛间跋涉,搜寻窃贼。我们必须马不停蹄,因为有近20公里的范围需要巡查。

盖塔内是瓜萨保育办公室的负责人,确保草地不受侵害。瓜萨区内无人居住,但4.5万山民聚居在其边界。村民种植大麦、小扁豆、土豆,有时还包括小麦。他们蓄养牛羊,焚烧畜粪,制作风味独特的埃塞俄比亚薄饼“英吉拉”。监察土地的代表由各乡选举。管理者关闭牧场数月或数年,直到羊茅草——瓜萨得名的物种——足够繁荣茂盛,可供收割。但这无法阻止所有人。手持长柄镰刀的窃贼流窜山野,非法斩下野草,贩往远至德卜勒伯尔汉的地区。偷盗者还挖掘开花植物的根茎,用以生火。盖塔内有时会派出侦察队伍追踪歹徒。侦察队常在没有他参与的情况下巡逻。他独自行动时,总是悄无声息,像是个凶猛的幽灵。

瓜萨的土地使用规范根植在历史掌故和教会传承里。据口传历史所云,1600年代晚期,两名科普特正统教徒阿斯布和格拉偶然发现了瓜萨,两人都要求得到它的所有权。于是他们各自上马疾驰,在先倒下的骏马身旁划分领地。社区分化为教区,尊从推选的首领,不惜一切保护草地。缺乏强化管理的共享资源常导致个人中饱私囊。在瓜萨,朋辈压力和与教会的关联似乎起到有效作用。保护土地几乎成了一种神圣责任,村民以这样的职责而自豪,放牧季节甚至以宗教节日为终止。(“通常,当这类共有财产挂靠神圣体制时,它们本身也变得神圣。”埃塞俄比亚学者、瓜萨专家泽力勒姆·塔费拉·阿谢纳菲指出。)而当这一切都靠不住时,还有盖塔内这样的人来支撑。

我们坐下听他讲故事:有一次侦察一名盗草贼时,他悄然上前,用武器轻敲对方后背。受惊的窃贼转过身来,一看是盖塔内,立马吓尿了。盖塔内边讲边笑。但他的工作也伴随着危险。时有索马里匪徒经过,贩卖内战或是与厄立特里亚交战中剩下的军火。他曾受枪击,也曾被投石攻击,一名手持匕首的盗贼曾向他发起挑衅,附近默哈勒梅达酒吧里的醉鬼们发誓要干掉他。

这里的生态系统历经侵略、饥荒和腐败而幸存,寿命长过国家的政体。

现在,偷盗会导致罚款或入狱。但这里的记忆绵长,历史也从不遥远。数个世纪以来,处罚非常严酷,用以威慑众人。罚金须用狮子皮或卷心菜种的方式偿付,而两者都无法在瓜萨找到。因此掌权者拷打罪犯,或将其逐出教会。非法放牧的牛遭到屠宰,牛皮抻开,送给教堂做鼓。用偷来的草盖顶的房屋被付之一炬。

我们继续徒步。行约一公里后,盖塔内指向一个新挖的土坑,坑边的土已烧焦。有人在这里燃烧石南,制造木炭。还发现了些碎草。盗贼曾经过此处。盖塔内攀上高处,扫视高原。“他们不在这里。”他说。我问他是否能抓到窃贼。他耸了耸肩,坐了下来,从前胸口袋里掏出一块路上找到的头骨,可能是小羚羊的,不过巴掌大。假如无人监视,他说,盗草贼会肆无忌惮。家有病牛的农夫会溜入关闭的草场。随着草原的缩水,猴群会从农场上偷取更多的食物,那就会导致更多的猴子死于非命。

绕过转角,一只棕色鹧鸪栖在一片金丝桃附近的岩石上,注视着山谷对面。埃塞俄比亚全国的原始高地植被只剩下一小部分,但瓜萨仍生态富足,这里的生态系统历经革命、侵略、饥荒和腐败而幸存,寿命长过国家的政体。在条件适当的情况下,地方保育起到了作用。但生态系统非常脆弱,德格的统治以及随之而来的微妙变迁,都显示出这一切能多么轻而易举地破灭。

狮尾狒并不能取悦于瓜萨的农夫。村民们容忍它们。机灵的猴子爬上新割的麦堆大快朵颐。农夫们驱逐掠取营养丰富的作物的饥饿猴子。当草地得到良性管理,人和狮尾狒都有足够的食物。一些村民说,德格党当政时,草地完全没有得到合理监管。

一天早晨,我和克尔比冒着小雨沿陡峭滑溜的路径周折下山,去见塔索·乌蒂玛金。农夫乌蒂玛金是瓜萨狮尾狒研究项目的侦察员。他曾目睹瓜萨的变迁,自己也经历脱胎换骨。

在石头和泥巴建成的房子里,乌蒂玛金的妻子在火焰上煮着咖啡。我们在墙边坐下,头顶上糊着撕下的杂志页面,展示世界各地的风情——棒球比赛、微笑的儿童、静美的海滩。乌蒂玛金从小憎恶狮尾狒,并认为德格党让土地国有化、解散瓜萨的监管队,煽动了这种仇恨。放牧和割草活动增加了,很多农夫认为草地面积缩小了。随着更多人类侵占猴类的天然进食领地,狮尾狒更加频繁地劫掠农场。五六岁时,乌蒂玛金试图吓走它们。孩子们冲着狮尾狒叫嚷,投掷石块。但狮尾狒露出利齿,吓跑孩子。长大后,他开始设置陷阱,用一种名为杜拉的埃塞俄比亚杖头殴打它们。

小狮尾狒通过打闹嬉戏可以锻炼和了解自己的力量。幼仔与母亲保持频繁接触。小狮尾狒可能会骑在妈妈背上搭便车,藏在它身后和其他同类玩躲猫猫,或在母親胸脯下找到安乐窝(下)。

狮尾狒会互相簇拥取暖。从青草、其他草本和种子中获取卡路里需要付出大量努力,因此狮尾狒一天中的大部分时间都蹲坐在地上挪动身体,这让它们能够腾出手来拔更多的草。

幼仔出生时,瓜萨原本高度群居的狮尾狒会单独行动,以避免同类的攻击性行为,同时悄无声息地躲开掠食者。

现在的他对虐待狮尾狒的往事感到不好意思。“我当时的想法是错的。”他说。如今瓜萨的监管制度到达顶峰,但社区正经历着变动。产权制度改换了,曾经基于教会、仅限于开创者后代的管理制度变得更加世俗,对没有历史牵连的外来者更加开放。能让地方保育措施生效的基础动力是一种同舟共济的共识。而现在,嫉恨在萌芽,占有欲侵蚀人心。

随着拖拉机和电力线的到来,这些猴类能适应即将面临的困境吗?

乌蒂玛金承认自己有时会望着墙上的照片萌生渴望。那些杂志描绘着“更美好的地方”,他说。他想要搬到城市,赚更多钱,让孩子受到更好的教育。这是一种普遍的状态——人们想要过上自己眼中他人的生活。

在令人精疲力尽的九小时跋涉之后,我、盖塔内和克尔比走到了瓜萨的尽头。我们搭车去往默哈勒梅达。路上一番不同的风景铺陈眼前:一公顷接着一公顷的起伏农田和破碎的土壤,犁过的土地相依相连,形成没有间断的农耕汪洋。克尔比说,大部分其他地区的高地都是这样的情景。

瓜萨能避免这样的命运,部分原因是它由当地人掌控,规则明确,监管严格,使用者从中受益。诺贝尔奖得主埃莉诺·奥斯特罗姆发现类似策略在环境迥异的瑞士农庄、日本山林和新英格兰的龙虾渔场都取得了成功。纳米比亚也在采取类似措施保护野生动物。但瓜萨在数百年间受到海拔高度和偏远位置的庇护,将外来者拒之门外。现在新的压力从四面八方袭来。德格党倒台了,但该国其他地区再次挣扎在政治不稳定的局面中。气候变暖使得高地更加适合农耕。到2050年,埃塞俄比亚的人口可能比1950年翻十倍,增至1.88亿,国土面积不到得克萨斯州两倍大,却会承载近七倍的人口。收入在上升,但仍有三分之一的国民生活在极度贫困之中。

返回瓜萨的途中,我看到一片被獅尾狒青睐的草地。黄色的拖拉机和铲土机正沿草地边缘铺设土路。人工机械捣毁着营养丰富、植被繁茂的湿地。电线、电信塔以及一座简陋度假屋已在过去十年间建成。为什么不呢?这里的生活那么艰苦,机会那么稀缺。开发建设、生态旅游、与更多的市场衔接,也许能让人们从贫困中解脱,实现经济现代化。但这一切对于这一地区以及当地的猴群都形成了挑战。

回到营地,临走前的一天傍晚,我和克尔比跟着狮尾狒,看它们在夕阳下以紧凑的队形前进。伴随着尖叫和哼声,它们一个接一个地翻过陡峭的悬崖,返回狭窄的岩石边缘,在这里它们会依偎在一起,直到黎明。这延续千年的传统能让熟睡的猴群躲过鬣狗和其他夜行掠食者的攻击。当我注视落后的狮尾狒疲惫地拔步小跑,很难打消心头的不安。进化让我们的灵长同类们具备应付许多挑战的能力,但在人类即将抛出的难题面前,它们将会无处可逃。

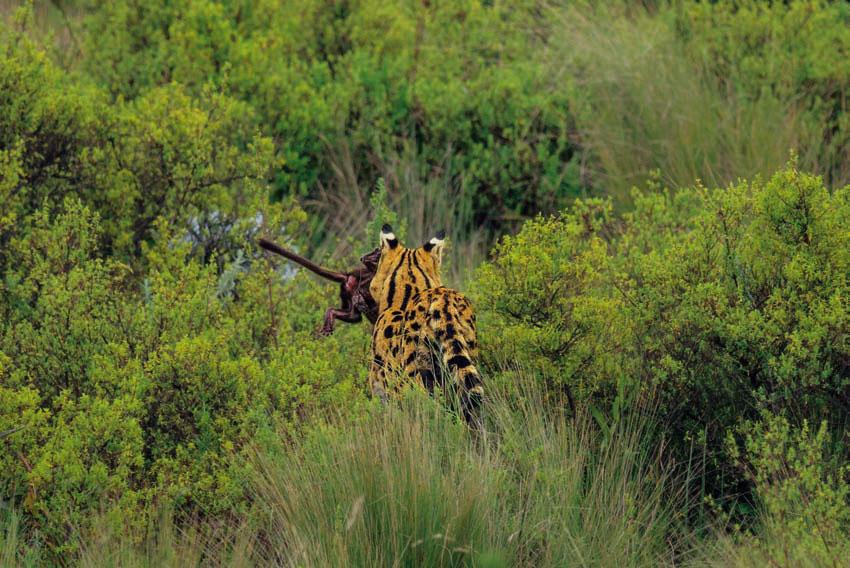

一些小狮尾狒会因为疾病或被好斗的单身雄性残杀而丧生。母狮尾狒可能接连数周带着死去的幼仔。薮猫(下)掠走刚出生的小猴子,脐带和部分胎盘还连在身上。受惊的猴群跑向平地,而薮猫消失在金丝桃灌丛里。

夜色降临瓜萨,狮尾狒群开始奔下山坡,去往过夜的悬崖。它们会整夜蹲踞在狭窄的岩石边缘,希望借此躲开豹子、鬣狗和野狗的袭击。

两头雄性成年狮尾狒眺望着经历变迁的大地。农业霸占了埃塞俄比亚的草原,而气候变暖让高地更适合耕种。面临各种压力,瓜萨这类保护区有望幸存吗?