书法意临对风格生成的意义

尚天潇

一、意临的文化根源及等级划分

(一)意临的文化根源

王昌龄《论文意》中说:“凡属文之人,常须做意。凝心天海之外,用思元气之前,巧运言词,精炼意魄。”中国诗书画印发展至今,其生生不息的精神内核在于“意”。许慎《说文解字》:“意,志也,从心察言而知意也,从心,从音”。可见,“意”与人内心的所想所思有关。

“意”是一种发自内心的感思,是凝聚精神的想象,是心灵与事物的中介,架起感觉与表现之间的桥梁。诗词与书法都是心灵的艺术,文思、心境与笔意交融,进入物我两忘与心手双畅的自由书写场域。这样的“写”是直抒胸臆。让生命的瞬间呈现出一种永恒的艺术形态。艺术创作的关键在于审美品质的孕育、心理模式的构建以及对奇妙意象的驾驭。意象的重构与折叠往往是创作新艺术作品的契机和源泉。

《列子·说符》中九方皋相马的故事,寓意是对待人、事、物的时候,要抓住本质特征,不能为表面现象所迷惑。这则故事用通俗的语言简述如下:“秦穆公请伯乐找一匹千里马,伯乐推荐了相马的高手九方皋。三个月后,九方皋回复说,‘我在沙丘上找到了千里马,是一匹黄色的母马。牵来后,秦穆公看到的却是一匹黑色的公马,很不高兴。伯乐告诉穆公说:‘九方皋相马的境界已经胜过自己无数倍了,他所观察的是马内在的精神气质,忽略了马外在的表象特征;九方皋只留意他所需要观察的核心因素,对无关本质的次要因素往往视而不见。九方皋的相马术包含着比相马本身更有价值的道理。事实证明,九方皋所选的马果然是一匹世间少有的千里马。”

意临的书法作品,不是要求酷似范本,而是根据自己的所需选取其中的部分形式要素,与个人的笔性特征相融合。正如前人所言,“刊市其意不在迹象间也”。又如沈颖《画谨》中所说:“目意所结,一尘不入。似而不似。不似而似”。一言以蔽之,仿法帖的笔意以写出自家的书法风貌。

在“师古”与“创新”的问题上,董其昌提出极其精辟的论点。他曾多次借用“那吒拆骨还父,拆肉还母”以及佛家的“八还义”来阐述“继承”和“创新”的辩证关系。继承古人法帖的精华为己所用,正是书家所为,也即董其昌所说:

书家妙在能合,神在能离。所欲离者,非欧、虞、褚、薛诸名家伎俩,直欲脱去右军老子习气,所以难耳。那吒拆骨还父,拆肉还母。

可以看出其时董其昌的艺术无论从创作到理论上,都趋于成熟,尤其是董其昌亦关注艺术作为意识形态本身的许多美学方面的问题。董其昌在从事艺术创作的同时。也始终注重理论研究,这些观点都收录在他的《容台别集》和《画禅室随笔》两部集子和一些书画题跋中。

清代龚自珍由“万喙相因”的“馆阁体”引发了他对书法本质的思考,他认为根据不同的文化底蕴和学书方法可以把书家分为三等:

书家有三等:一为通人之书,文章学问之光,书卷之味,郁郁于胸中,发于纸上,一生不作书则已,某日始作书,某日即当贤于古今书家者也,其上也。一为书家之书,以书家名,法度源流,备于古今,一切言书法者,吾不具论,其次也。一为当世馆阁之书,惟整齐是议,则临帖最妙。夫明窗净几,笔砚精良,专以临帖为事,天下之闲人也。吾难得此暇日。偶遇此日,甫三四行,自觉胸中有不忍负此一日之意,遂辍弗为,更寻他务,虽极琐碎,亦苦心耗神而后已,卒之相去几何?真天下之劳人,天下之薄福人也。

龚氏认为内外兼修的“通人之书”是第一等书法,备有古今法度的“书家之书”是第二等書法,只为献媚于世俗和官场的“馆阁之书”是第三等的书法。在某种程度上,龚自珍说出了书法的真谛和学习的康庄大道:“腹有诗书气自华”。当胸中汇聚了万千气象的时候,书法作品才能超尘脱俗。众所周知。天下三大行书皆文先书后、书文并茂,有感而发肺腑之言,写之遂成千古法帖,其关键是书与文在精神意象层面上的高度统一。换言之,一切人类的艺术美感都与脑海中的意象有关。

唐代李世民在《论书》中言:

今昔临古人之书,殊不学其形势,惟在求其骨力,而形势自生耳,吾之所为,皆先作意,是以果能成也。

宋代赵构在《翰墨志》中曰:

余自魏、晋以来至六朝笔法,无不临摹。或萧散,或枯瘦,或道劲而不回,或秀异而特立,众体备于笔下,意简犹存于取舍。清代傅山在《傅山论书》中称:

盖优孟衣冠,虎贲典型,良有所不屑也。观我书者庶几如九方皋之相马,得之牝牡骊黄之外乎!若求诸形模,则失之矣。

其它书法意临的重要书论如:

临帖如骤遇异人,不必相其耳目、手足、头面,而当观其举止、笑语、精神流露处。庄子所谓目击而道存者也。

临帖不在得其形,而在得其神;欲得其神,先得其意,意得,神斯得矣!否者终属优孟衣冠。

临摹用工,是学书大要。然必先求古人意指,次究用笔,后像形体。

苇间先生每临帖多佳,能以自家性情合古人神理,不似而似,所以妙也。

真正的书法临摹不是描头画足,也不是炫奇斗巧,而是顺乎个人的天性。这与中国诗词所追求的境界是一致的。优秀的书法作品超越技法而能直击心灵深处,情感的抒发和意象的传达才是书法艺术的真谛。正如潘天寿所言:“有至大至刚至中至正之气蕴蓄于胸中,为学尽其极,为事必得齐全。旁及艺事,不求工自能登峰造极。”经典之作往往依赖于作者胸中所蕴藏的至高境界,在不计工拙中顺其自然地把美的意象通过笔端流淌出来。

据《说文解字》解释:“写,置物也。谓去此注彼也。《曲礼》曰:‘器之溉者不写。其余皆写”。《注》云:“写者,传己器中乃食之也。《小雅》曰‘我心写兮。《传》云:‘输写其心也。按凡倾日写。故作字作画皆曰写。俗做泻者、写之俗字。《周礼》以浍写水”。“意,志也。志即识,心所识也。意之训为测度、为记。训测者、如论语毋意毋必不逆诈,不忆不信,忆则屡中。其字俗作忆。训记者、如今人云记忆是也。其字俗作忆。《大学》曰:‘欲正其心者,先诚其意。诚谓实其心之所识也。如恶恶臭,如好好色。此之谓自谦。郑云谦读为慊。慊之言厌也,按厌当为从‘心音。会意。于记切。一部。古音入声。于力切。‘察其言而知其意也说从音之意。”

“写意”一词最早出现于《战国策·赵策二》,文曰:“忠可以写意,信可以远期。”其在句中的意思,可解释为“公开表达心意是一种忠诚的方式。”唐李白所作《扶风豪士歌》曰:“原尝春陵六国时,开心写意君所知。堂上各有三千士,明日报恩知是谁?”所以说,“写意”的原本之意就是作者通过个人独有的方式恰当的表达出自己心意。中国艺术中的书法正是写意艺术的最佳代言者。书写的笔触落于宣纸之上,即是书法品格的视觉体现,也是书家整体生命状态的视觉展现。“字如其人”的标识不容掩饰。

中国书法临摹中的笔“意”追求,除了书家的气质禀赋之外,还包括对法帖范本中神韵意趣的体悟和领会。“意临”不仅是书家的审美理想及追求,也是化古意为己意的技法锤炼。中国的书画一理,唐代张彦远在《历代名画记》中也明确提出了“本乎立意而归乎用笔”、“意存笔先,画尽意在”、“笔不周而意周”等言说。

中国书法的临摹进入高级阶段,即是“意临”。这里最值得重视的是“作意”,所谓“作意”,是指写字时先有一个精神主张,即意在笔先,而形势自然随意而生,强调主观体验到的精神气骨在书法中的决定性作用。这种临摹并不追求范本外表的酷似与逼真,而是注重直觉的感受,强调挥运之际的瞬间表达,追求气韵的生动和心性的流露。这来源于中国人的审美追求和意匠的表达方式。毫无疑问,“意临”的书法作品不是刻舟求剑,而是临摹的超越,更是进入书法堂奥的必经之路。

(二)意临的等级划分

书法“意临”,应建立在“工临”的基础之上才能凸显其意义。换言之,掌握书法的本体规律和熟练驾驭毛笔的能力是意临的前提条件。书法“意临”,不以“形似”范本为旨归,而是根据个人的审美取向,或部分攫取形式要素,或宏观效其意象神韵,亦或是援引经典而启发自运的媒介。这种临摹摆脱形似上的羁绊,追求个性的渗入与表达。

意临是传承与创新的纽带,也可看成是个性的注入与个人风貌的确立。但在进入意临阶段之前,必须打好深入传统法帖的基本功,否则将会欲速则不达,沾染一身习气。正如书论所云:

凡临摹须专力一家,然后以各家纵览揣摩,自然胸中餍饫,腕下精熟。久之眼光广阔,志趣高深,集众长以为己有,方得出群境地。若未到此境地,便冀移情感悟,安可得耶?“”

米元章、董思翁皆天资清妙,自少至老笔未尝停,尝立论临古人书不必形似,此聪明人欺世语,不可贮以为训也,吾入学力既浅,见闻不多,而資性又复平常,求其形似尚不能,况不形似乎!譬如临《兰亭序》,全用自己笔法,亦不用原本行款,则是抄录其文耳,岂遂谓之临古乎!

凡欲学书之人,功夫分作三段:初段要专一,此段要广大,三段要脱化。

书道妙在性情,能在形质,然性情得于心而难名,形质当于目而有据。

通常对意临层级的界定比较模糊,现根据临作中所保留范本形式要素的多少,划分为三个层级:仿书、改编与创临。三者之间亦有交融现象,主要侧重于主观倾向。

1、仿书

关于书法临摹中“仿书”的界定:虽以个人书写的“动力机制”临摹范本,但能明确判断出所临范本的出处,保留了范本中某些具有“辨识度”的形式要素。如董其昌临摹的多数作品。(图1-图5)

董其昌在《容台集·论书》中有多次论述:

《兰亭序》最重行间章法,余临书乃与原本有异,知为聚讼家所诃。然陶九成载《禊帖考》尚有以草体当之者,正不必规规相袭,今人去古日远,岂在行款乎?

赵文敏临《禊帖》无虑数百本,即余所见亦至夥矣。余所临,生平不能终篇,然使如文敏多书,或有入处。盖文敏犹带本家笔法,学不纯师。余则欲绝肖此为异耳。

余书《兰亭》皆以意背临,未尝对古刻,一似抚无弦琴者。余此书学右军《黄庭》、《乐毅》,而用其意,不必相似。米元章为“集古字”已为钱穆父所诃,云须得势,自此大进。余亦能背临法帖,以为非势所自生,故不为也。

余每临怀素《自叙帖》皆以大令笔意求之。黄长睿云:米芾见《阁帖》书稍纵者,辄命之旭。旭、素故自二王得笔,一家眷属也。旭虽资性颠逸,超然不羁,而楷法精详,特为真正学狂草者从此进之。

余尝临颜书,今日临柳公权、杨少师帖,以于蕃赏音者,不欲自藏其技,所谓寡和之曲须为和人奏之。

赵宦光在其著述《寒山帚谈》中,对“仿”书做了十分精彩的阐释:

仿帖不是不记前人笔画,又不得全泥前人笔画,比量彼之同异,生发我之作用,变化随意,始称善学。若钞取故物,佣奴而已。即不失形,似屋下架屋,士君子不取。字字取裁,家家勿用,方得脱骨神丹。苟不精熟,势必纪念旧画,杂乱系心,何由得流转不穷之妙,求成就不可得也?

仿书时不得预求流转,预求流转不得其形似,反弄成卤莽。亦不可不预知流转,不知流转,到底不能生发,竟成描写佣工。

仿书与临帖,绝然两途,若认作一道,大谬也。临帖,丝发惟肖无论矣;仿书,但仿其用笔,仿其结构。若肥瘠短长,置之牝牡骊黄之外,至于引带粘断,勿问可也。若留心于所不当留,枉费一生力气。皎若太阳升朝霞,灼若芙蕖;出绿波,于美人何有,而远近皆以为比,固知人情在阿堵中。

常言“仿大作小,仿小作大”,为仿书要诀。更进乎须仿纵逸帖为修整书,仿修整帖为纵逸书。以至篆、隶、真、草悉相为用,乃是善学。善学者师其意,不师其迹,迹蹂便落野狐中。

仿书胜临摹者,心目不敌故也。先泛观后研察者,神貌不敌故也。流览得其精神,摹勒得其形似。得神遗形者高,得形遗神者卑。形失易革,神失难知。为学似倒,成功反顺。

2、改编

关于书法临摹中“改编”的界定:为了顺应个人的笔性特征或审美诉求,在范本的基础上,有明显的主观改造或夸张变形的成份,但范本的重要特征和精神面貌依旧保留,类似现代歌曲的改编。如伊秉绶、赵之谦等人的部分临作。

米芾是集古出新的高手。其临古几近乱真。《书史》上有记载,他早岁临摹的颜真卿《争座位稿》,过了二十年后,竟被人误以为真迹。他除了是个造伪的高手,更是一个改编的行家。再好的改编,也无法完全掩盖住个人用笔的动力特征。

曹宝麟在《中国书法史》指出《中秋帖》是米芾节临的王献之《十二月帖》,但是二帖之间在风格上有所差异。《中秋帖》全文为:“中秋不复不得相还为即甚省如何然胜人何庆等大军”,共计22字。《十二月帖》全文为“十二月割至不?中秋,不复不得相。未复还,恸理为即甚,省如何?然胜人伺庆等大军”,共计32字。米芾在内容上没有通临原帖,而是改编原帖的内容,从第一行下端“中秋”二字开始书写,中间部分也是有选择的临写。内容的改编势必也会牵涉到形式的改变。不管是内容还是形式因素的改编,都应该属于改编式的临摹。

下面要举的几个例子,是关于改编形式要素的临摹作品:

吴让之临孙过庭《书谱》(图6),伺绍基临张迁碑(图7),陆维钊临《张猛龙碑》(图8),文徵明临《兰亭序》(图9),伊秉绶临《张迁碑》(图10),赵之谦临《瘗鹤铭》(图11),朱耷临《半截碑》(图12),赵之谦临《峄山碑》(图13),林散之临《淳化阁帖》(图14),林散之临《麓山寺碑》(图15),这些临作是对范本部分的形式要素进行改造变形或加以改编整理,使得临摹的作品既保留范本某些特征,又像自己的风格特色。

3、创临

关于书法临摹中“创临”的界定:除了范本文字内容的依据之外,看不出临作的出处,与个人创作如出一辙。

传为王羲之《笔法论十二章》有言:

夫纸者阵也,笔者刀矟也,墨者兵甲也,水研者城池也,本领者将军也,心意者副将也,结构者谋策也,飏笔者吉凶也,也入者号令也。屈折者杀戮也,点画者磊落也,戈旆者斩斫也,放纵者快利也,著笔者调和也,顿角者蹙捺也。始书之时,不可尽其形势,一遍正脚手,二遍少得形势,三遍微微似本,四遍加其遒润,五遍兼加抽拔。如其生涩,不可便休,两行三行,创临惟须滑健,不得计其遍数也。

在古代书论中,这是第一次出现的“创临”一词。从“三遍微微似本”一句可以看出属于书法临摹,但是从“创临惟须滑健,不得计其遍数也”,可以推断出此处的“创临”含有强调主观性临摹的意思。

郑板桥的临摹观念则更为极端,其跋自临《兰亭》说:

黄山谷云:“世人只学兰亭面,欲换凡骨无金丹”。可知骨不可凡,面不足学也。况《兰亭》之面失之已久乎!板桥道人以中郎之体,运太傅之笔,为右军之书,而突出以己意。并無所谓蔡、钟、王者,岂复有《兰亭》面貌乎!古人书法入神超妙,而石刻木刻千翻万变,遗意荡然。若复依样葫芦,才子俱归恶道。故作此破格书以警来学,即以请教当代名公亦无不可。

郑板桥的《兰亭序》临本现今仍可看到刻本,完全是其破格“六分半书”的风格。客观来说,郑氏书法的格调不是很高,但是强调发扬个性的精神值得肯定。他可能也是想用这种愤慨的方式来警示后来学书者。

下面举几个关于创临作品的例子:

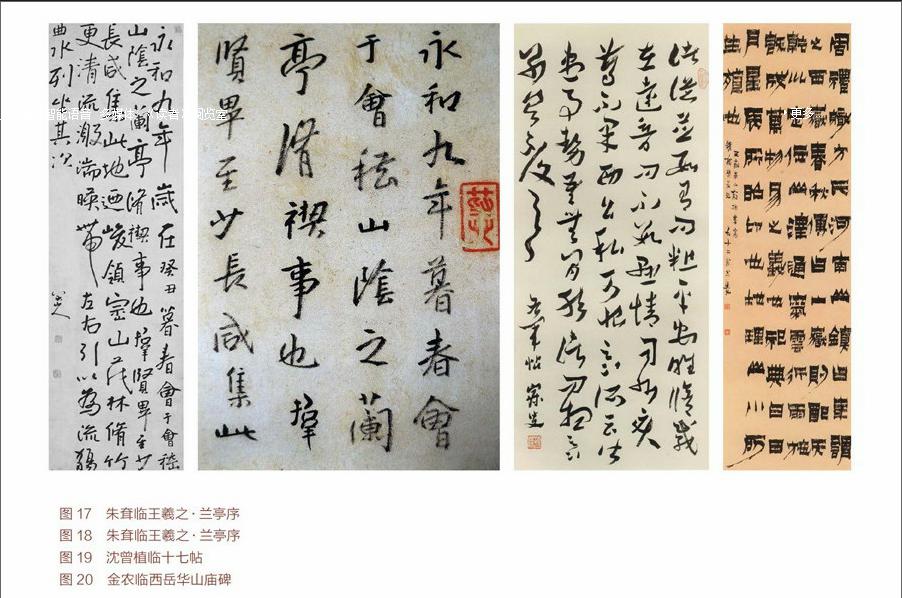

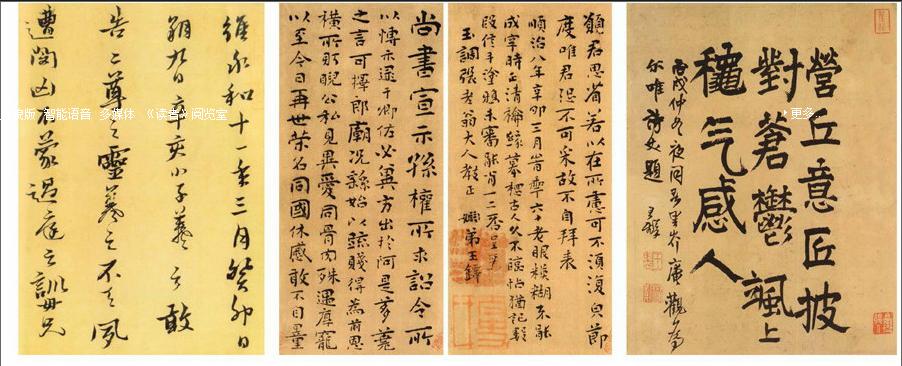

王铎临褚遂良《家侄帖》(图16),朱耷临《兰亭序》(图17、图18),沈曾植临《十七帖》(图19),金农临《西岳华山庙碑》(图20),黄道周临王羲之《誓墓文》(图21),在形式语言上,上述临摹作品可以说与范本完全不同,乍一看就是书者的个人书风。因此说,类似这样的临摹作品可以称为创临,基本上等同于作者的创作。

二、意临对风格生成的具体作用

(一)意临与风格生成的内在关系

18世纪法国学者布封Buffon(1707-1788年)有一句名言:“风格即人”。这是一句乐观的话,它暗示了人对风格的控制能力,或至少暗示了人对风格自由选择的能力。

黄宾虹论书道:

故自羲、献而下,世无善书者,惟智永能寤寐家法,书学中兴,至唐而盛。宋家三百年,惟苏、米庶几。元惟赵子昂一人,皆师资晋唐,所以绝出流辈。董其昌论书自言:吾书与赵文敏较,各有长短,行间疏密,千字一同,吾不如赵;若临仿历代,赵得其十一,吾得其十七。赵书因熟得俗态,吾书因生得秀色;赵书作意,吾书往往率意。当吾作意,赵书似逊一筹,第作意者少耳。观此可知书法南宗,莫不重帖。终明一代,能书者多。降清乾嘉,董书盛行,渐入柔弱浮滑。包世臣师邓石如之法,著《艺舟双楫》,倡言北宗,崇尚六朝碑志,矫其流弊,学风甚畅。然南宗雅正,未可偏废,尤在善临摹者有以抉择之已。‘。‘钱钟书先生言:

风气会影响到书法家对临摹题材、风格的取舍,给予他机会,同时也限制了他的范围,一个时代的风气、思潮是影响和制约人们进行行为选择和价值判断的重要因素。

毋庸讳言,中国书法史就是在因循传统的基础上缓慢的往前推进。书法继承传统的就是临摹前人的真迹范本或法帖碑刻。毫无疑问,所有的范本首先都是个体的书家创作出来的,其中包含了书法之所以延续的共性和作者不断形成的个性。书家个性的形成是十分复杂的系统,其中无法回避地渗透了时代的审美趣味、个人的先天禀赋和后天的修养阅历。因此说,书法临摹是有阶段性的,入门阶段必须掌握书法的共性,诸如执笔和运笔的方法,结构和章法的规律等。

当然,选择适合自己喜好并符合个人笔性的范本也是不容忽视的,选帖的相对吻合将会使初学者事半功倍,否则可能会费时耗日而难见成效。从某种意义上来说,工临的学习阶段会抑制或扼杀个性的发展。换言之,多数初学者没有真正明确临摹的目的究竟伺在?往往只是描摹范本的表象而触及不到被书家个人风格所裹挟的共性规律。书法里所有的共性规律都伴随着书家的个性特征同时出场,只有剥离书家的个性成份方可窥知书法共性的真面目。经历了书法共性的基础阶段之后,书法临摹又将何去何从?这是此章节主要想阐明的问题。纵观书法史上的书法大家,他们不约而同地寻求到临摹通往创作的渠道,即意临。

书法史上颇有建树的书家,其代表作品都有其独特的风格。从传世可考的临摹作品可以看出。千人一面各不相同,且皆带有鲜明的个人气质和特色。这就抛出一个问题即:临摹的取舍问题及书家之所以如此取舍的思想根源。

(二)意临与创作之间的互动

意临是风格生成的有效途径,学问修养是意临品格的基本保障。“书家妙在能合,神在能离”,“能合”是共性的相融,“能离”则是个性的绽放。书法临摹的目的是为了“法古开今”,而不是要成为“泥古不化”的书奴。“那吒拆骨还父,拆肉还母”,是临摹升华为创作的要义。书法意临在临摹与创作,本体的共性与书家的个性之间架起了一座桥梁。它不仅是个性渗入传统的改编,而且它本身就可以成长为创作。

1、王铎的意临与创作

根据王铎一生所留下的书论和文论,笔者按照一定的条理和逻辑关系将其概括为三条,目的是让读者对王铎的审美倾向、艺术观点和临摹观念一目了然,进而根据具体作品去体会,他是如何实现从意临到个人风格生成的过渡,具体如下:“一、予书独宗羲献,模范钟王;极力摹写,有法而后合;如灯取影,拓而为大;法兼篆隶,纵而能敛;二、淳化帖与逸少书玄微浑化,深奥奇变;吾临帖皆本古人,手画心摹,贵得古人结构,善于使转;不离古但不泥古,矩阴阳于羲献,不规规摹拟;每书当于谭兵说剑,自出胸臆,苍郁雄畅,险劲沉着。三、五十以后解脱二王,无一定法;极势尽态,成局于胸;不主故常,恨古人不见我;愈峻以旷,更加淬砺;生以气晕,境界奇创;狠鸷深刻,大力神鳌,目怖心震,怪破鬼胆。”

王铎身为明代遗民。内心本以焦灼不堪,同时又受到明末个性解放思潮的影响,故而表现出惊世骇俗的审美倾向。临帖成为王铎宣泄情绪的最佳方式,同时,也成为构建其书法风格的重要渠道。

钱谦益在《王铎墓志铭》中说:

秘阁诸帖,部类繁多,编次参差,蹙衄起伏。趣举一字,矢口立应,覆而视之,点画戈波,错见侧出,如灯取影,不失毫发。

其中,“如灯取影,不失毫发”,形象地说明了王铎临摹《阁帖》所达到的形神兼备的效果。

薛龙春在《王铎临帖活动研究》中统计出王铎存世的临帖作品和临摹范本的数量(图22)如下:

在笔者搜集到的王铎较为可靠的书画(包括刻帖)中,临帖作品有246件,超过总量的1/4。这样的数量与比例,王铎以前的书家无出其右。

据笔者搜集到的王铎较为可靠的临摹作品(包括王铎的墨迹与刻帖)进行统计,这些临作涉及古代书家93人(包括碑刻、集字、无名氏),295帖,计临715次。

我們对王铎传世的临帖作品进行一个统计:王铎所临法帖5次以上的,王羲之7帖,王献之5帖,柳公权4帖,张芝、唐太宗分别3帖,褚遂良2帖,张旭、虞世南、郗愔、王筠、王徽之、王操之及六朝无名氏分别1帖。但是,统计立轴与商卷等大字临摹作品,单帖临摹6次的为张芝《冠军帖》、柳公权《辱问帖》、王筠《至节帖》、王羲之《不审定何日帖》、《敬和帖》,临摹5次的为褚遂良《家侄帖》、柳公权《伏审帖》、《奉荣帖》、王羲之《小园帖》。王羲之3帖,都是与他帖合临,而没有单独临写的作品。

从临帖的数量上我们可知王铎临摹传统法帖所花的精力。在王铎所临范本中,《阁帖》占绝对多数。(图23、图26一图31、图34、图36、图37、图39)所临书在《阁帖》卷本中,卷四占40次为最多,卷五为9次为最少,可知王铎对卷四的喜好。又此两卷大都为唐人法帖,所临书时间大致在50-59岁,同时也是他人生中临帖最多的时期,可以看出王铎在这段时间内更多地向唐人学习。

王铎在临摹实践中使用“拓大”和“不规规摹拟”的方法。“拓大”,不是简单的放大,而是为了适应中堂大轴的创作,主观地对范本中的笔意与笔势进行夸张强化,以此达到强烈的视觉效果。正如他在《跋柳书》中说:柳诚悬用《曹娥》、《黄庭》小楷法拓而为大,力劲气完。

王铎在《拟山园选集·文集》中所提及的“不规规摹拟”,就是指不去规规矩矩的临摹,而是根据主观审美所需,有意地改动临摹对象的某些元素和特征,充分的展示自我个性的临摹方法。这个意思就是他在《跋米芾吴江舟中》所说:

米芾书本羲、献,纵横飘忽,飞仙哉。深得《兰亭法》,不规规摹拟,余为焚香寝卧其下。

王铎五十岁以前仍然写得十分狂怪,全以力胜。如其所临的《宋拓米芾帖》。正像黄道周所说:“行草近推王觉斯,觉斯方盛年,看其五十白化,如欲骨力嶙峋,筋肉辅茂,俯仰操纵,俱不由人。”事实正是如此,基本上到了五十五岁左右,王铎的书风才开始逐渐收敛,表现出清雄刚健的面貌。

对于王铎来说,他把临摹当成创作来对待。所以我们在看王铎的临摹作品时,往往会误以为它就是创作的作品,尤其是他晚年临摹,如果不考证内容,临作和创作几乎没有太大的差别。另外。从王铎创作的楷书和隶书作品中,我们能够非常清晰地看到他“尚奇求变”的审美倾向。通过王铎的临摹和创作我们可以得出明确的结论,意临是其通向创作的桥梁。王铎通过即临即创的书法实践完成了他独具魅力的书法人生。换言之,在具备一定基础的前提下,在临摹的过程中充分发挥自己的个性,对于个人风格的生成至关重要。

2、林散之的意临与创作

在中国艺术家的谱系中,林散之(1898-1989)是集诗、书、画为一身的传统美学的集大成者,他在书法上的成就尤为突出。我从中学时代就开始喜欢他的书法,读他的自作诗集《江上诗存》,并背诵他的书法集自序,时常被他的求艺经历和执着坚韧的人生所感动。纵观林散之的艺术人生,有两次重要的转折:第一次就是1930-1931年间,在沪上师从黄宾虹研习书画,并辅助黄先生编纂《画史编年表》。黄氏指出他的书画小具才气,但是用笔似从珂罗版出,缺少笔墨的生命。艺术上唯有俗病难医,“读万卷书,行万里路”是治愈媚俗、进入艺术殿堂的唯一途径。林散之总结了黄宾虹对自己的教导,重点如下:“君之书画,略有才气,不入时畦,唯用笔用墨之法,尚无所知,似从珂罗版学拟而成,模糊凄迷,真意全亏。”黄宾虹的当头棒喝和谆谆教诲让林散之幡然开悟。黄氏“五笔七墨”的用笔用墨理论深深地植根于林散之的骨髓,为林散之在书法史上的光辉绽放奠定了坚实的基础。

对于林散之来说第二次重要的艺术转折,就是抛妻别子、壮游祖国的名山大川。1934年,时年林散之37岁,为了师法造化、践行黄宾虹的教诲,他自制行囊,只身游历山河名胜,途经十个省,历时八个月,行程约一万八千里,得写生画稿八百余幅、诗词一百六十四首,游记约五万字。他不但饱游饫看了壮丽山川的造化之美、得“师法造化”的切身经验,而且经历了生死考验的身心苦旅、开启了“中得心源”的原创力。

林散之在艺术人生上的两个转折点,看似与书法临摹关系不大。其实恰恰相反,艺术的生成与生命的成长息息相关、甚至是浑然一体的。没有生命的深刻体悟和思考,书法临摹只会沦落为技术的复制,永远无法冲破“写字匠”的藩篱。在个人书法艺术生命的成长过程中,虽然临摹是“不二法门”、甚至终生相伴,但是临摹的终极目的并不是拷贝别人的艺术风格。如果不能把个人独有的生命体悟和个性特色与书法临摹相融合,书法创作风格的形成亦将是痴人说梦、永远无法实现。换句话说,书法史上优秀的临摹作品多是明显带有书家的个人面目,有些临摹作品甚至与书家的个人创作水乳交融、难分彼此。董其昌、王铎、何绍基、吴昌硕等人皆是也,不胜枚举。

林散之书法的临摹之路亦是终生相伴,从唐宋到魏晋,从汉碑到草书,他广泛涉猎。(图41-图46)终其一生,每日晨起必临碑帖、练太极,尤其是对汉代隶书的临摹,孜孜不倦、从不懈怠,以至于目前可见到林氏所临的各种汉碑结集出版、恩泽后世。一九八五年,时年八十八岁的林散之,在《林散之书法作品选》自序中,记述了八十年书法学习的临摹经历:

余初学书,由唐入魏,由魏入汉,转而入唐、入宋、元,降而明、清,皆所摹习。于汉师《礼器》、《张迁》、《孔宙》、《衡方》、《乙瑛》、《曹全》;于魏师《张猛龙》、《敬使君》、《爨龙额》、《爨宝子》、《嵩高灵庙》、《张黑女》、《崔敬邕》;于晋学阁帖;于唐学颜平原、柳诚悬、杨少师、李北海,而于北海学之最久,反复习之。以宋之米氏,元之赵氏、明之王觉斯、董思白诸公,皆力学之。始称右军如龙,北海如象,又称北海如金翅劈海,太华奇蜂。诸公学之,皆能成就,实南派自王右军后一大宗师也。余十六岁始学唐碑;三十以后学行书,学米;六十以后就草书。草书以大王为宗,释怀素为体,王觉斯为友,董思白、祝希哲为宾。始启之者,范先生,终成之者,张师与宾虹师也。此余八十年学书之大路也。

林散之隶书临摹的特点:一、点画道劲坚韧、力透纸背,集点成线、笔笔送到,内涵丰富、刚柔相济,笔断意连、铁画银钩;二、结体外部严密、内部空灵,质朴方正、端庄典雅,静中有动、重心平稳;三、章法停匀有致、疏朗清幽,远近有度、疏中有密。林氏临摹的隶书在基调上很严谨、一丝不苟,虽然主观上基于工临,但是具体的临作却在不经意间显示出他独具的个人趣味和艺术特质,成为汉隶临摹作品中的经典之作。具体体现在以下几点:第一点是中国太极拳的发力方式,在用笔遣锋的过程中将似柔实刚的内劲贯注于笔尖,边行边提、节节推进,连绵不断的寸劲使得点划笔笔到位、力透纸背。很多书家以为林氏这么硬挺坚实的线条必定为硬毫所书,其实恰恰相反,其所用的是长锋羊毫。正如林氏自己所说,只有柔毫才能写出真正的硬字。林散之隶书临摹的线条质感,除了坚实硬挺之外,还有朗姿蕴藉、浑厚道逸之美,这种视觉呈现是硬毫很难表达的线条质感。晚年的林散之,隶书多临习《孔庙碑》和《礼器碑》,林氏从中J晤出用笔方圆的辩证关系。林氏说,“汉隶看其下笔处、出锋的地方,境界高,章法美。”

纵观林散之一生的临摹实践,用功最深的就是隶书。他从隶书中探索自己的用笔特质,然后把这种赋有金石韵味的线条质感移植到对其它书体的临摹上。林散之认为学书必须积诸家之长方能酿成自己的书体。不论是楷书、行书还是草书,都对它们进行线条质感的改造。其最终的成果反映在他的草书创作上,其草书线条独特金石审美意蕴具有开创的意义。

时至当下,人们越发自觉地从艺术的深层因素来审视书法的创新,那么临摹中个性的渗入已经成为我们必须面对的基本问题。表面上看,书法临摹史是一部关于书法继承的历史,其实任伺时代的书法创新都与临摹观念的变迁息息相关。不论是书体的演进还是书风的改变,也不论是时代潮流的嬗变还是客观环境的差异,对于书法这门艺术来说,每走一步都离不开模仿前人或是临摹范本。不管是守成派还是创新派,其成长的土壤不能脱离对范本的临摹。那么为何同样都是临摹,而结果却是千差万别呢?这也就是本文所要论述的重点:意临对风格生成的意义。

古今之法帖范本可谓数以万计,全部临上一通,恐怕一生也难以穷尽,即便能够临完,恐怕也难通书法之道。石涛给仇英《秋江待渡图》作跋,“呕血十斗,不如啮血一团。”书法之临摹乃技术层面的训练,不可或缺,但仅有技法是不行的。尤其不能为技法所拘缚,而背离了书法所内涵的文化精神。因此,应如陆九渊所说的“先立乎其大而小不可夺焉”。即是说,凡为学者固应注重知识的积累,但又要基于“大”的胸怀、志趣和对“道”的体悟而在知识层面上有所超越。这种超越,大约就是老子所说的“为道日损”了。对于书法这门艺术来说,就是要在书法临摹的实践中逐渐抛弃那些有碍于体悟书法本体的“众说纷纭”。所谓的“无法之法方为至法”。换言之,化技为道,通透圆融而无所关碍。心中无“法”而仅对书法范本的表面形式盲目操练,便入所知障,又怎能临古出新,綻放个人的艺术风采呢?书法的精神又以经典范本为载体存留在那儿。不临摹法帖又怎么能进入书法的领域?因此说临摹法帖的目的是为了法古开今,而不是要成为“泥古不化”的书奴。只是去一味临帖便是进入了“匠人”的行列。

所谓临摹,主要是述与习之功。述就是继承,继承则是把古圣前贤的章法技艺等传习下来,这就要通过临摹来完成。临摹非徒习古圣前贤之形迹,而是要效其意。这种效法又须自家受用,受用了就能将古圣前贤的经验与智慧内化为自己的潜能,并渐而养育成建扎于深厚的书法文化传统根基上的自己独特的个人风格,然后再据之有所创作。显然,书法临摹与风格的生成这一话题涉及到的首先是个“述”与“作”的关系问题。孔子自谓为述而不作者,但事实上,他寓作于述,藉述而作,从而述而且作。这是很有智慧的文化思想。此一思想又传达出了文化发展中的规律性信息,这就是作须以述为前提。无述之作终会因其为无本之木无源之水而缺失生机,无作之述则终会因其拘于陈袭守于旧规而缺失活力。有述有作,既述且作,在述的基础上创新性地去作,必然万古之树长青,生机盎然,显现出活泼泼的生命力。文化就是这样累积性地不断向前发展。这实际又是个集古含今的过程。

董其昌说:“书家妙在能合,神在能离”,“能合”是共性的相融,“能离”则是个性的绽放。自董其昌、王铎以来,“临摹不再仅仅是学习和继承伟大传统的途径,它还成为创作的手段,换言之,它本身就可以是一种创造”。对于习书者来说,要广阅博览,大量临摹历代碑贴,以增广自己的见闻,多见多临,摹而习之,逐渐养出自己的眼力,然后才能“顺乎天性”的选择范本。择善又非仅袭其技,而贵者取其意效其神,确立个人的临摹观,最终达到“得鱼忘荃”之境。