人类学视野下的霍去病墓及其石刻

庄家会

渭河以北的咸阳原,是西汉帝王(后)最集中的陵墓区,史称“五陵原”。其中位于最西边的汉武帝陵东部1km处,有一处山丘,其上巨石林立,在众多坟墓当中尤为显眼。当地人称之为“石岭子”,不知始于何时,人们在其最高处及北坡中下部、山脚下分别修建了3座小庙宇,现仅存山脚下的一座(2004年重修而成),香火不断,于是乡人更习惯于称此山为“石岭庙”。1776年,兴平知县顾声雷在山南侧立一石碑,将其定为“霍去病墓”。20世纪初,日本学者首先“发现”霍墓石刻,其后,欧美学者将它们纳入艺术史研究视野,引发中外学者持久的研究兴趣。至今,霍墓石刻的研究已有百年历史,正式发表专题论文百余篇,相关言论数不胜数。但是,几乎所有研究都是在承认顾知县所认为的石岭子为霍去病墓的前提下开展的,直到2009年,著名学者贺西林著文质疑,提出此山丘可能不是霍去病墓而是一座“仙山”。一石激起千层浪,这篇文章引起学界的广泛关注。一旦此观点成立,以往纪功性、象征性等普遍的看法将面临尴尬处境。

在《“霍去病墓”的再思考》一文中,贺西林提出3点质疑:姚察、颜师古二人凭什么说列竖石、存石雕的那座小土丘就是霍去病墓?证据是现茂陵博物馆内还有一块更早的康熙二十六年立的石碑,明确指出霍墓位置:同为抗击匈奴英雄的卫青墓,没有竖石、石刻,相距咫尺的两墓为何形制大异?在前两个疑问基础上,提出“霍去病墓”这一概念的生成是否存在以讹传讹的可能?进而支持水野清一的看法,认为小丘酷似博山炉,与其说是祁连山,不如说是一座仙山。其主旨是“通过建构一个虚拟的神仙世界,以此来表达不死和永生的观念”。

虽然贺西林先生的一系列疑问,尚缺少足够的证据来推翻石岭子是“霍去病墓”的观点,但是,却是引人深思的。带着疑问,笔者先后进行了3次田野调查,采访了附近村庄十多位年长的村民,同时,仔细阅读相关考古资料及文献,认为霍墓的地望确实值得怀疑,姑且下文称其为“石岭子”,质疑的理由有3点:

1.石岭子在茂陵陵区中位置的特殊性

石岭子是茂陵陵区的一个部分,不管其是不是霍去病墓,都脱离不了茂陵陵区的总体规划,因此将它纳入陵区来考察是首要的一步。1962年至2008年初,考古工作者先后进行了3次较全面的茂陵陵区考古调查与勘探工作,解决了石岭子在整个陵区中的确切位置。它位于茂陵陵园东围墙、茂陵邑西壕沟之间的狭长地带,东司马门道北侧(图1)。

在这东西宽度不到400m的地带集中布置几座大型墓葬,其空间分布明显局促,较大的卫青墓及石岭子均为南北长方形,这恐怕与空间紧张有关。更值得注意的是,这个狭长地带恰是连接生者与死者的过渡区域。那么,在這样的空间内,所有人工物更可能与生死主题有关,包括屈指可数的陪葬墓,应该是符合某个主题才被纳入。

仔细观察可以发现,石岭子恰好处于6座陪葬墓的中心位置(图2),似乎陪葬墓有意环绕石岭子有序排列。北侧靠近茂陵东墙处,还有一陪葬墓,墓道向南,明显偏北,似故意与这组墓葬拉开距离。如果石岭子果真为霍去病墓的话,其他5座陪葬墓则应对其具有“拱卫”作用。但是,用卫青墓来拱卫霍去病墓,等于长辈位卑于晚辈,这明显不符合常理。那么,这些现象表明,以石岭子为中心的墓葬布局,可能是为某种特殊目的而建,石岭子具有特殊功能,而不一定是霍墓。从时间顺序来看,应该是先有茂陵陵园和茂陵邑,再有石岭子,然后才陆续加入配饰或护卫石岭子的陪葬墓。

2.石岭子与周边墓葬遗存形态的空间关系

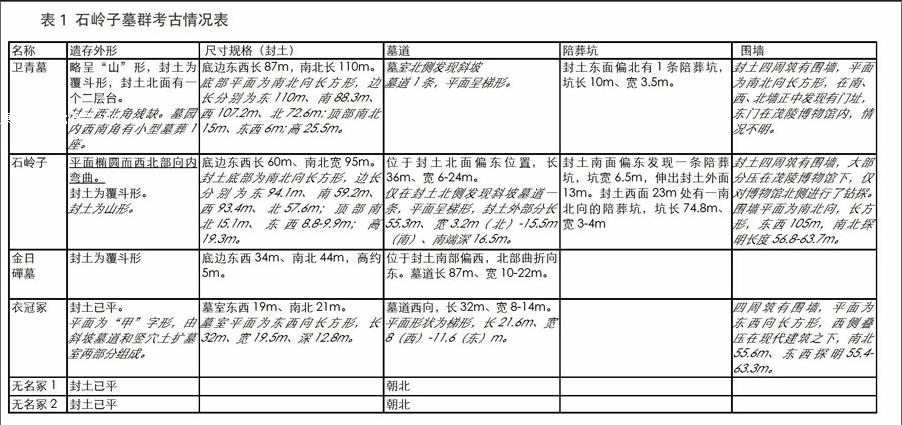

上文采用考古报告中的平面图,尽管考古学学科本身要求客观,但毕竟为人工绘制,难免有误差。接下来,让我们换个角度,运用卫星地图进行俯视观察(图3)。从左至右,依次为卫青墓、石岭子、金日磾墓:从上至下,则依次为衣冠冢、石岭子、无名冢。根据考古工作者勘查、测量,具体数据见下表:

单纯从列表考古勘探数据显示的情况来看,石岭子北侧偏东有一条墓道、西部、南部有两条陪葬坑、北侧有围墙,这些完全符合一座墓葬的特征。问题出在石岭子与卫青墓的距离上,它们异常的接近,考古测量两者距离为50m,考虑到历经两千多年的自然侵蚀及人工破坏,它们的原始距离可能更近。如果考虑到原来的围墙、祠堂等地面建筑以及墓植树习俗需要一定空间,两座墓葬可能会发生冲突。鉴于古人对阴宅同样需要有一定的空间范围,所谓“兆域”,一旦有其他死者进入坟茔区域,即被认为从属于墓主。那么,怎么来解释卫青墓与石岭子的紧密靠近,甚至会重叠的现象?

笔者认为有两种可能:它们共用一座围墙:两者本来就是一个共同体。如果石岭子是一座墓葬,两座非夫妻或直系亲属关系的墓葬共用一座围墙,现考古资料中没有先例,恐怕不符合古代陵墓制度,那么,两者必有一个不是墓葬,而是某种建筑或景观,它们才可能共存,依次逻辑,石岭子从外部特征来分析,更可能不是墓葬。值得强调的是,茂陵园区多处建筑遗址勘探也有围墙存在,且与陵墓共用围墙的现象,如刘彻墓内陵园北侧的6、7号建筑遗址的南围墙就是帝陵陵园的北围墙。同时,我们也可以怀疑所谓“卫青墓”也可能并不是卫青的墓,实际上,在未考古发掘前,除帝陵可以确定以外,其它所有墓葬主人都仅是传说。笔者认为,“卫青墓”也很有可能是霍去病墓,一是《史记》多处显示武帝更为亲近霍去病:二是霍墓较早进入茂陵,故理应位置离陵园更近。那么,石岭子是一座神山的形象化,具有升仙或通灵功能,或早于实际霍墓,与其合为一体。其他墓葬理论上应与神山有相关性,如假设北侧的“衣冠冢”肯定是有关的;“金日磾墓”,陈直先生认为是“李息墓”,都与源自西方的仙山有关:南北的两座无名冢也应在此体系内。这样,众墓拱卫神山就可以解释。

另外,上述是建立在目前墓群形制基础上的一种推测,未考虑自然或人为对墓葬原始形状的破坏。正如考古学家焦南峰所言:“关中地区的秦、西汉帝王陵历史上遭到多次盗扰,经过多次修复,加之两千余年农林水产活动及风霜雨雪的侵蚀,故现存的封土与始建原貌必然会有所差异。”事实的确如此,笔者发现近百年这个特殊墓群发生了迅速的形变,例如:1914年谢阁兰考察霍墓时,衣冠冢封土尚存部分:1933年冬,马子云去拓石刻时发现“霍墓较其它墓高大”;1962年第一次茂陵考古勘察认为霍墓平面为椭圆形:据当地村民宇文生明口述,打围墙时地基中出土一石虎,在墓脚东约两丈,(原文:原来这里有一斜坡与墓脚相连。)靠近墓东南角。遗憾的是,这些可能与原始环境接近的情况都不复存在了。因此,我们在离原境愈来愈远的情况下,更应该谨慎推测、解释。

以上是笔者通过实地考察,结合考古资料及卫星拍摄的地图,从空间角度观察获得的两点新发现。下面,根据先后几个版本的《兴平县志》考察此山丘名称的变化,揭示石岭子是如何演变为霍去病墓的,同时,通过口述材料寻找石岭子更为可能的功能属性。

3.地方志及村民口述中的石岭子

前文提到,茂陵附近的村民一直称现在的霍去病墓为“石岭子”。1934年冬,滕固先生踏查霍墓时听当地人称其为“石连山”,这似乎是祁连山的谐音,未引起学者的重视。针对地方村民如何看待与称呼这个怪异的山丘,笔者于2015年7月下旬专门走访了附近的5个村庄,先后采访了策村的董明元、董桂成、董建春、冯友道,张里村的滕建有、滕子莲,井王村的王怀仁、王笃民、王勤,史村的王孝成,道常村的张鹏敏。接受访谈的这些老人年龄从60岁到82岁,平均年龄近72岁。在他们的记忆中,人们确是把山丘称之为“石岭子”或“石岭庙”,而把山北的一个现在已平掉的墓葬叫做霍去病的“衣冠冢”。更有意思的是,策村的董桂成据其叔父讲,在山南约100m以前还有一墓葬,墓南也立有一碑,上刻有文字,大致说是霍去病墓,附近村民认为北边的是霍去病衣冠冢,南边的是霍去病墓。这使得霍墓真假问题变得更加扑朔迷离。

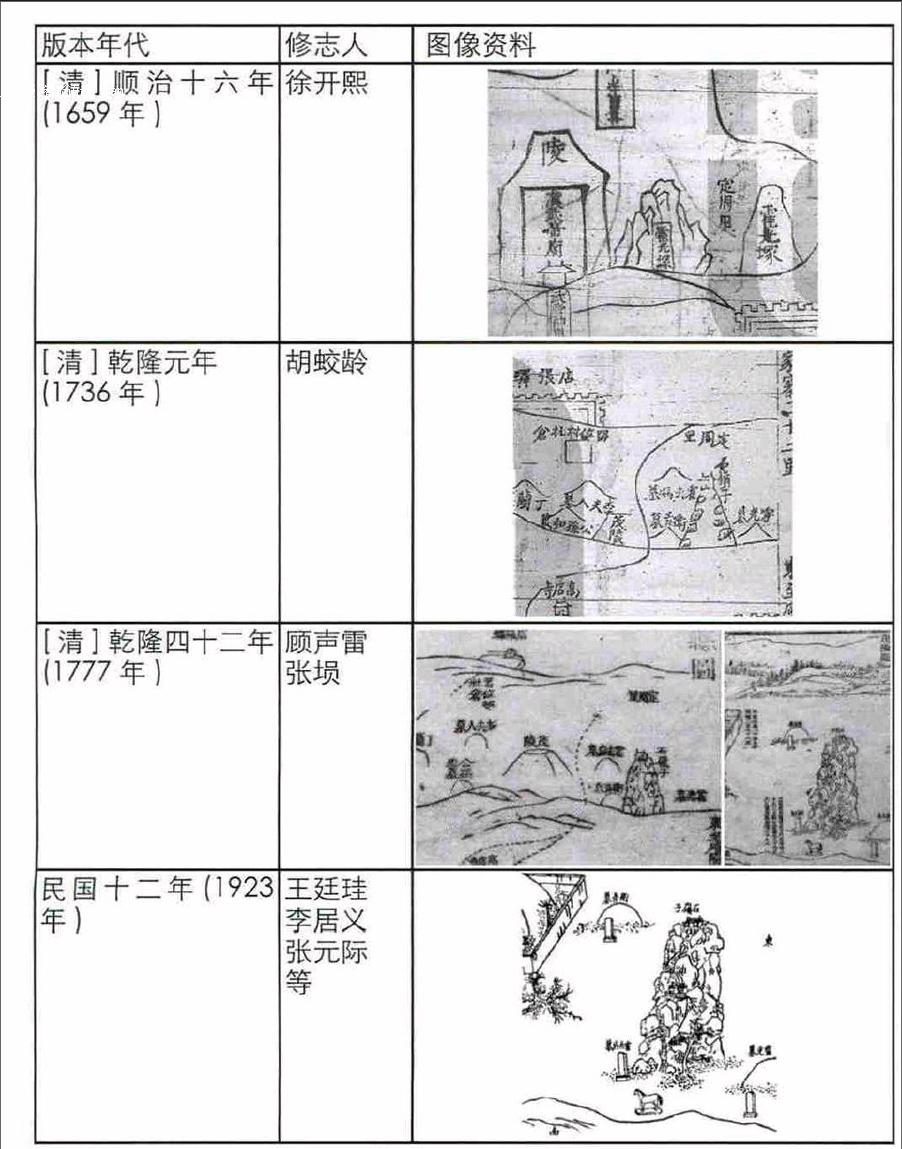

《兴平县志》是目前所见的与石岭子直接相关的文献材料。经过整理可知,兴平编志始于明代兴平知县章评。已知的兴平旧志共有10种,明代2种,清代6种,民国2种,其中明代刻本基本失传且无关石岭子的记录,清顺治刻本开始出现石岭子的图像,为便于比较说明问题,列表如下:

稍微留意就会发现,徐本县志相关区域只标出两座墓葬位置,且都命名为“霍光冢”,从外部形象判断,左侧墓葬为石岭子无疑。而70余年后再次修订的胡本则简单绘出4座墓,分别是霍去病墓、卫青墓、石岭子、霍光墓,石岭子山顶小庙依稀看见。两图对照说明清前期的人们对山丘的认识模糊,后来再修定县志时根据山丘的特殊形制确定为“石岭子”,而非某人的墓葬,可见,“石岭子”的称呼源自其外形特征。乾隆四十二年顾声雷再修县志(其县图明显是承袭了胡本),而茂陵图企图修正霍墓的地望,并增加了明确的石马形象,将石岭子正式确认为霍墓,但他还是墓上在标出“石岭子”字样,或许是出于对当地民俗的尊重。后来的各种版本县志都是遵循顾本,山丘从此由“石岭子”慢慢地转变为“霍去病墓”,且现今已经成为“常识”。贺西林先生提醒我们注意茂陵图中,“卫青墓”与“霍去病墓”位置进行了交换,因此,他质疑石岭子非霍墓。笔者认为大家也应该留意石岭子在多个图中始终保持一样的形态,即如马子云所描述的霍墓比其它墓高大。稍微比较便可知,石岭子挺拔、高耸,有庙宇、小路,与现在从北坡登山所见极为相似。古代的堪舆图非现代的地图,缺少精确的测量,图纸仅仅凭肉眼所见或记忆,大致勾画而成,但不能否认,在清代或更早的古人眼中“石岭子”就是如此。石岭子人为的破坏程度可能远远超出我们所能想象的。两千多年来,它实在是一个不断被改变的人造假山,原属于它的巨石、石刻,也远不止目前的一百五六十块,其高度或它原本的视觉形象,也非目前的状况。调查过程中,笔者发现多数村民门口至今摆放着石质的碾子、碌石、磨盘等,它们是上世纪70年代以前家家户户必备工具,现已经闲置不用,其中部分就是花岗岩制品;另外,据策村董明元说,他就曾从“压石冢”上运走石块,改制为井盖。从而间接佐证了笔者的推测。

回顾关于霍墓及石刻的最早记录,为南朝姚察“冢在茂陵东北,与卫青墓冢并。西者是青,东者是去病。冢上有竖石,前有石马相对,又有石人也。”唐代颜师古的“在茂陵旁,冢上有竖石,冢前有石人马者是也。”这也许就是顾声雷修正霍墓位置的依据。林通雁认为,从文字表述上看,颜师古是参考了姚察的文字,非实际考察所得。而据水野清一、顾铁符考证,姚察是实地进行了考察。那么,正如贺西林所质疑的姚察对卫青墓和霍墓的判断从何而来?结论很可能是在考察过程中,听信了某一当地百姓的一面之词而无暇深究。南朝经过两汉末期的农民起义、北方游牧民族的入侵,茂陵陪葬墓墓主估计已经很难确定。至唐宋时期,情况也可能顺应姚、颜的判断,如唐代诗人薛逢有诗一首《汉武宫辞》写道:“茂陵烟雨埋冠剑,石马无声蔓草寒。”估计也是他在茂陵凭吊古人时触景生情,有感而发。唐代《元和郡县图志》卷二中也提到:“卫青墓,在县东北十九里,起冢象庐山。霍去病墓在县东北十九里,起冢象祁连山。”这些是现存文献所能查到的,可以视为官方看法。至于当时的民间看法,已无从考证。那么,为什么古人偏偏在坟墓之上建庙宇?这又明显不符合中国人之习俗,建庙的前提是基于当地民众认为石岭子是“山”,而非墓葬。

王志杰先生将相关民俗整理为:“相传茂陵有‘表忠义‘敬汉柏等古迹传说,又有早先苏武祭奠茂陵时手植‘合掌柏数株,岁久已不可考,传至清代中叶,尚余汉柏一株屋宇三座,皆依附霍去病墓冢北坡(当地称‘石岭子)。现今礼敬古柏与‘赶庙会等内容已转化成‘贺岁稔,祝康宁,向霍去病将军顶礼,踏歌焕采欢慰视听的游观俗尚,后演变为每年农历正月十七日、六月初一日民间文化活动的古会。儿童妇女这天头上插上柏叶以祈福平安吉祥。”其中,“表忠义”“敬汉柏”及苏武植柏皆无从考证,但从谢阁兰1914年3月6日考察所拍照片,邓以诚1928年拍摄的照片,(图4)民众崇拜的柏树极有可能就是山顶小庙西北侧的一棵大树,只是1928年它已经枯死。调查过程中,笔者请当地村民辨認该树是否为柏树,结果意见不一致,有人说是国槐。道常村张致敏听其父说,石岭子南边以前有一棵大柏树,民国十八年遭饥荒被伐掉。3座古庙在图片中也相当清晰,山顶一座庙门向北,功能不详,1985年坍塌:山腰一座较小,北向,当地称为“娘娘庙”,目前无存:山脚一座最大,北向,现称为“柏灵山庙”,目前尚存,只是庙内供奉的神主已由“柏神”转为“霍去病”。1933年冬,马子云先生在墓顶砖台西北处发现一石碑,碑文写道:“万历二十三年(1 595)十一月初一日发心人董仲仓。”此外,山顶附近的“三窝石”也有大量信奉者。加之以上庙宇信息可以肯定的是,石岭子长期以来,在当地就是一座多神崇拜的“神山”,其中包括柏树信仰、送子娘娘信仰、巨石崇拜等,恰恰是关于霍去病的英雄崇拜却出现很晚。

结论

民俗材料是一把双刃剑,一方面有可能存在以讹传讹的现象:另一方面又具有持久的稳定性,对正史有补充作用。鉴于石岭子长久以来为当地民俗所覆盖,成为方圆几十里村民至今膜拜的神山,石岭子归属问题理应充分考虑到民俗因素,一旦我们逼近真实,“霍去病墓石刻”的艺术问题将打开新的局面。以上论述,是笔者采用人类学田野调查的方法,结合考古实物及文献,获得的几点新看法。笔者认为人类学强调田野工作及整体论的研究方法,对霍去病墓及其石刻的研究十分有借鉴意义。多次的调查工作,使得笔者越来越觉得这一课题的确需要运用交叉方法和多角度进行再思考。同时笔者认为,所谓的石岭子,极有可能是茂陵陵区陵墓园林设计的一个组成部分,这一观点有待在日后调查与研究过程中,进一步加以证实。