初中数学教学总结与反思

王晶晶

在初中数学教学的探索之路上,我已摸爬滚打六年。虽然与经验丰富的老教师相比,时间并不算长,但在工作中,我也收获了很多。现与大家分享两个具体案例,一个是教学中方法的总结,一个是真实课堂后的反思。

一、方法总结——握手问题

记得刚开始初一的数学教学时,我们常常见到这样的问题:“一次派对共有10人参加,规定每两个人之间要握一次手,问所有人总共要握多少次手?”

这个问题,我把它称为“握手问题”。它是这样解决的:每个学生都假设我自己是这十个人中的一个(记为1),那么我就要和剩下的9个人(记为10-1)握手,共握手9次(记为(10-1)次)。我握了9次,自然每个人都是握了9次,共10个人,所以共10×9次。但这里出现了一个问题:甲和乙两个人握了一次手,而计算时甲和乙都计算了这同一次握手,因此每一次握手都被重复计算。所以,最后的结果应该是(10×9)÷2=45次,更详细的算式为[ 10×(10-1)]÷2=45次。

根据上面的分析,假设派对共有n个人参加,类似的可以分析出共握手n·(n-1)/2次。

按照这样的方法求解,每个同学可以设身处地的将自己放在情境中,自然就好求解了。

后来在学习几何问题时,见到了这样的问题:

如图,线段AB上随机分布了3个点,问这个图形中共有几条线段?

有的同学用数的办法解决,但当点的数量较多时,数起来容易出错。想一想,我们还能怎么解决呢?其实,它也可以看成是“握手问题”。将这里的五个点看做是五个人,每两个点构成一条线段看成是每两个人握一次手,那问共有几条线段就相当于问5个人共握几次手。显然,我们可以算出(5×4)÷2=10条。

还有类似的问题:如图,在角O内部引出3条射线,图中共有几个角?

这个问题也可以用“握手”原理解决:将每条射线看做一个人,每两条射线组成一个角看成是每两个人握一次手,那问有几个角就是在问5个人总共握了几次手,也可以很快算出共有(5×4)÷2=10个角。

这样的问题还很多,都可以看做是“握手”原理的直接应用,这里就不一一列举了。但在广阔的数学知识中,还有一些问题可以变化的运用“握手”原理来解决,下面的例子就是。

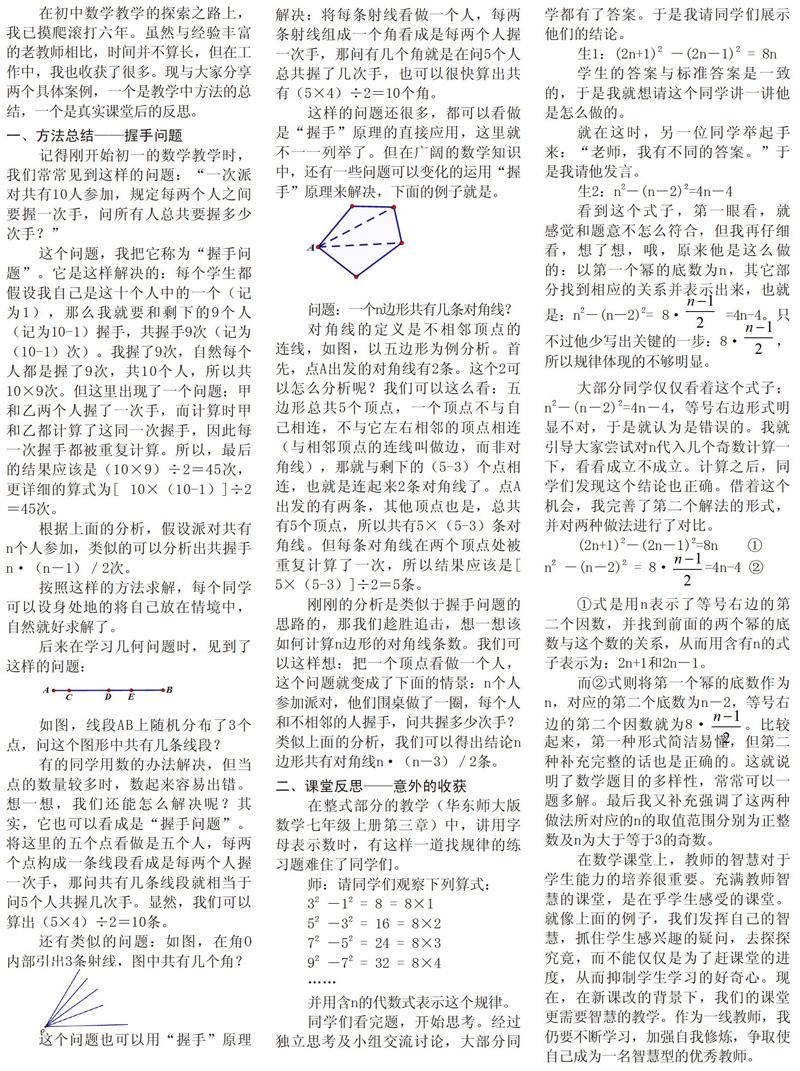

问题:一个n边形共有几条对角线?

对角线的定义是不相邻顶点的连线,如图,以五边形为例分析。首先,点A出发的对角线有2条。这个2可以怎么分析呢?我们可以这么看:五边形总共5个顶点,一个顶点不与自己相连,不与它左右相邻的顶点相连(与相邻顶点的连线叫做边,而非对角线),那就与剩下的(5-3)个点相连,也就是连起来2条对角线了。点A出发的有两条,其他顶点也是,总共有5个顶点,所以共有5×(5-3)条对角线。但每条对角线在两个顶点处被重复计算了一次,所以结果应该是[ 5×(5-3)]÷2=5条。

刚刚的分析是类似于握手问题的思路的,那我们趁胜追击,想一想该如何计算n边形的对角线条数。我们可以这样想:把一个顶点看做一个人,这个问题就变成了下面的情景:n个人参加派对,他们围桌做了一圈,每个人和不相邻的人握手,问共握多少次手?类似上面的分析,我们可以得出结论n边形共有对角线n·(n-3)/2条。

二、课堂反思——意外的收获

在整式部分的教学(华东师大版数学七年级上册第三章)中,讲用字母表示数时,有这样一道找规律的练习题难住了同学们。

师:请同学们观察下列算式:

32 -12 = 8 = 8×1

52 -32 = 16 = 8×2

72 -52 = 24 = 8×3

92 -72 = 32 = 8×4

……

并用含n的代数式表示这个规律。

同学们看完题,开始思考。经过独立思考及小组交流讨论,大部分同学都有了答案。于是我请同学们展示他们的结论。

生1:(2n+1)2 -(2n-1)2 = 8n

学生的答案与标准答案是一致的,于是我就想请这个同学讲一讲他是怎么做的。

就在这时,另一位同学举起手来:“老师,我有不同的答案。”于是我请他发言。

生2:n2 -(n-2)2 = 4n-4

看到这个式子,第一眼看,就感觉和题意不怎么符合,但我再仔细看,想了想,哦,原来他是這么做的:以第一个幂的底数为n,其它部分找到相应的关系并表示出来,也就是:n2 -(n-2)2 = 8· n-12= 4n-4 。只不过他少写出关键的一步:8·n-12,所以规律体现的不够明显。

大部分同学仅仅看着这个式子:n2 -(n-2)2 = 4n-4,等号右边形式明显不对,于是就认为是错误的。我就引导大家尝试对n代入几个奇数计算一下,看看成立不成立。计算之后,同学们发现这个结论也正确。借着这个机会,我完善了第二个解法的形式,并对两种做法进行了对比。

①式是用n表示了等号右边的第二个因数,并找到前面的两个幂的底数与这个数的关系,从而用含有n的式子表示为:2n+1和2n-1。

而②式则将第一个幂的底数作为n,对应的第二个底数为n-2,等号右边的第二个因数就为8·n-12。比较起来,第一种形式简洁易懂,但第二种补充完整的话也是正确的。这就说明了数学题目的多样性,常常可以一题多解。最后我又补充强调了这两种做法所对应的n的取值范围分别为正整数及n为大于等于3的奇数。

在数学课堂上,教师的智慧对于学生能力的培养很重要。充满教师智慧的课堂,是在乎学生感受的课堂。就像上面的例子,我们发挥自己的智慧,抓住学生感兴趣的疑问,去探探究竟,而不能仅仅是为了赶课堂的进度,从而抑制学生学习的好奇心。现在,在新课改的背景下,我们的课堂更需要智慧的教学。作为一线教师,我仍要不断学习,加强自我修炼,争取使自己成为一名智慧型的优秀教师。