众声喧“华”中的微音:试论翻译的华语文学

晚近有关华语文学(Sinophone literature)的探讨已然成为显学,主要由于史书美(Shu-mei Shih)与王德威(David Der-wei Wang)两位学者的论述与大力提倡,激发了热烈的讨论。两位学者主要以语言为基础,各自提出了重要的论点与理据,最大的差异在于范畴的界定。要言之,王德威固然将华语文学的论述重点置于中国大陆之外,但也将中国大陆的中文写作视为华语文学的一部分,指出“华语文学提供了不同华人区域互动对话的场域,而这一对话应该也存在于个别华人区域以内。以中国大陆为例,江南的苏童和西北的贾平凹,川藏的阿来和内蒙古的张承志都用中文写作,但是他们笔下的南腔北调,以及不同的文化、信仰、政治发声位置,才是丰富一个时代的文学的因素”。[1]史书美则借鉴于英语语系文学(Anglophone literature)与法语语系文学(Francophone literature)等语系的历史背景、文化意涵与文学生产以及后殖民论述的思维,主张“所谓‘华语语系指的是在中国之外以及处于中国及中国性边缘的文化生产网络,数百年来改变并将中国大陆的文化在地化”。[2]张锦忠在2013年7月《中山人文学报》的“华语语系文学论述”专号的前言中,对于这两位华语语系文学的主要倡议者有如下言简意赅的描述:

不管是史书美颇具战斗性地独纳非汉语母语中国大陆作家的条款,还是王德威将中国大陆“包括在外”与将以华语为沟通的主体包括在内的对话想象,华语语系文学论述都比以往更为正视“华文文学”与“中国文学”这两个文学复系统之间的“系际关系”;因此华语语系的“系”,除了语系之外,也是复系统的“系”。

有关中国大陆学者对于王德威与史书美两人的评论,可以朱崇科为例。他显然比较接纳王德威的论点,而对史书美的看法有所批评。他并提出“华语比较文学”一说,将以往着重于异语文之间研究的比较文学,转用于不同地域

的华语文学比较研究。[3]

然而在两人以及有关华语语系文学的论述中,极少论及自外语翻译为华语的作品。以近年出版的两本论文集为例,此二书都和王德威与石静远(Jing Tsu)于2007年12月在哈佛大学举办的“全球化现代华文文学:华语语系与离散写作”(Globalizing Modern Chinese Literature : Sinophone and Diasporic Writings)国际研讨会相关。石静远与王德威合编的《全球华文文学论文集》(Global Chinese Literature: Critical Essays)收录了12篇论文,其中涉及翻译的只有讨论阿来一篇中的寥寥数页。史书美、蔡建鑫(Chienhsin Tsai)与贝纳子(Brian Bernards)合编的《华语语系研究批评读本》(Sinophone Studies: A Critical Reader)收录了史书美的绪论与28篇论文,内容更为多元而丰富,堪称截至目前为止此一领域最具代表性的批评文本,然而全书仅有4处提及翻译,其中3处只是一笔带过,另一处则从多媒体的角度讨论高行健,以一些例证说明他的作品如何尝试藉由翻译探究语言的限制,并将语言推至、甚至超越其极限。

史书美在该批评读本绪论中开宗明义指出:“华语语系研究将自身置于许多不同的学术论述与领域之交会处,这些学术论述与领域以往不是未曾彼此关联,就是未曾置于具有生产效应的关系与比较”。[4]她接着列出三种相关的学术领域:“由英语语系与法语语系研究所引领的针对先前或当今殖民地的殖民语言文化(colonial language cultures)之研究”;[5]“在所謂的离散研究中,有关帝国语言文化(imperil language cultures)散播世界各地之研究”;[6]“族裔研究或弱势研究”。[7]本文则试图循此加以拓展,将华语语系研究连结上翻译研究,亦即在其跨国的(transnational)、语文的(lingual)面向中,增添翻译的(translational)、跨语文的(translingual)面向。另一方面企盼这种努力也可为翻译研究增添新的视野与可能性。

任何文化都难以孤立而持久,而是在与异文化的交流与互动中得到养分,转化成长。众所周知,中华文化史上有三个重要时期藉由翻译广纳外来资源,为自身增添活力,开展新页:东汉以来的佛经翻译,明末清初的西学翻译,以及清末民初的翻译。[8]所译介的许多观念、思维与表达方式都已融入中华文化与人民的日常生活,甚至习焉而不察。在翻译研究中,易文-左哈(Itamar EvenZohar)倡议复系统(polysystem,或译“多元系统”,此二用语在本文中互通)之说,在本国文学与翻译文学之间,强调翻译文学的地位。他在《翻译文学在文学复系统中的地位》(“The Position of TranslatedLiteraturewithin the Literary Polysystem”)一文中指出,在下列三种情况下,翻译文学可能会在文学复系统中居于首要或中心位置:(一)文学处于“青嫩”(“young”)期或正在树立的过程中;(二)文学处于“边缘”(“peripheral”)、“弱势”(“weak”)或两者皆是的情境下;(三)文学处于“危机”、转捩点或真空状态。[9]易文-左哈对于翻译文学的强调自有其用意与效应,令人重新省思翻译的重要性,以及翻译与本国文学之间的关系。

张南峰在《多元系统翻译研究:理论、实践与回应》一书中对于易文-左哈的理论多所阐发与补充。他将多元系统与一般的系统论对比,表列出多元系统的特色,认为“文化这个大多元系统,可视为由多个互相重叠、互相交叉的多元系统组成”,并指出六个主要的多元系统:“政治、意识形态、经济、语言、文学、翻译”。[10]在他心目中,“把翻译现象放在整体文化的语境下来观察,就不单能发现所涉及的各种因素的相互关系,而且能看到翻译相对于其他移植现象而言的共性与特性”。[11]他对于多元系统理论未能充分发挥就出现没落的现象、“开始了离心运动”觉得惋惜,认为“这个理论应能继续对翻译和文化研究作出贡献,因为它至今仍是唯一一个能够全面地、客观地探讨翻译与其他文化领域的关系的理论框架”。[12]尽管我们对此一理论不易如此断言并高度评价,但它毕竟提供了一个较为宏观的视角来探索翻译现象,因此不禁寻思,如果挪用复系统的观念于跨国的华语文学研究中,那么翻译文学的处境与意义如何?彼此之间可能激荡出什么思维?产生什么结果?

华语文学当今作家辈出,盛况有目共睹,十五年以内更有两位华人作家获得举世瞩目的诺贝尔文学奖,绝非处于“青嫩”、“边缘”、“弱势”、“危机”或“真空状态”。然而华文世界的翻译文学却出现了一种吊诡的现象:一方面,在每年的出版品中,翻译文学占了相当程度的比例,有一定的市占率与接受度;另一方面,翻译文学除了少数例外,并未得到学界的重视,原因在于外文学界着重直接以原文阅读原典,强调以“原汁原味”的方式赏析文学,往往视阅读译本为“投机取巧”,而本地文学则着重以本国语文原创的文学作品,对于翻译文学置若罔闻。唯独从事翻译研究的学者正视并深入研究翻译文学的现象与意义。因此,华语文学甚罕把翻译文学纳入讨论的范畴既是事出有因,也是查有实据。然而这种漠视的现象本身便值得检视。

要言之,晚近有关华语文学的论述甚嚣尘上,引发中文、外文、比较文学甚至电影研究、视觉研究等学界的瞩目,各自从不同的角度切入,提出不同的见解。然而这些讨论大都集中于世界各地的华人以华语原创的文学作品,甚少涉及自其他语文翻译成华语的文学作品,包括台湾作家以日文创作的文学作品之汉译。其实,不论就中华文学史与文化史,翻译研究的复系统理论,或者时下华语世界的整体文学现象,都不宜忽视翻译文学可能具有的地位与意义。一如史书美在《视觉与认同》(Visuality and Identity)一书结论时所指出的:“随着华语语系这个专有名词的流通,新的意义将会被分派、被归类、被创建。随着学界愈来愈常运用这个专有名词,华语语系概念的发展也更加朝气蓬勃”。[13]因此,本文拟从文学复系统的角度切入,针对笔者认为最具代表性且复杂性的例子之一———美华作家哈金英文作品的汉译现象———探讨相对于目前众声喧哗的华语文学的论述,有如微音般的翻译文本的现象以及可能具有的意义,藉以提出另类甚至对位的观点,以期将翻译文学置于华语语系文学的版图上,拓展彼此的观念与范畴。

细思之下,“哈金”一名似乎暗喻了这种“异例”(anomaly)的现象。此名简洁宏亮,看似道地的中国名字。深入考量这个名字的由来,原先的理所当然便化为迟疑甚至质疑,因为现今华语世界响亮的这个名字,其实是英文笔名“Ha Jin”的汉译。而按照英文名字中译的惯例,“Ha Jin”应译为“金哈”或“哈·金”。[14]换言之,现今通行于华文世界的“哈金”一名不仅是翻译,而且是英文的姓与名颠倒的翻译或误译,颇有以音害义的意味。此名汉译的商榷多少隐喻了往来于中英双语之间的语文转换中,原有的中华文化关联与渊源,可能使得译本出现了比单纯翻译非华人的外文作品更为复杂的现象。这也是为何前文称哈金的汉译现象为最复杂的例子之一,期盼透过对此个案的探讨,检视翻译文学与华语语系文学之间可能的关系,并试图将其摆在华语语系文学研究的版图上。

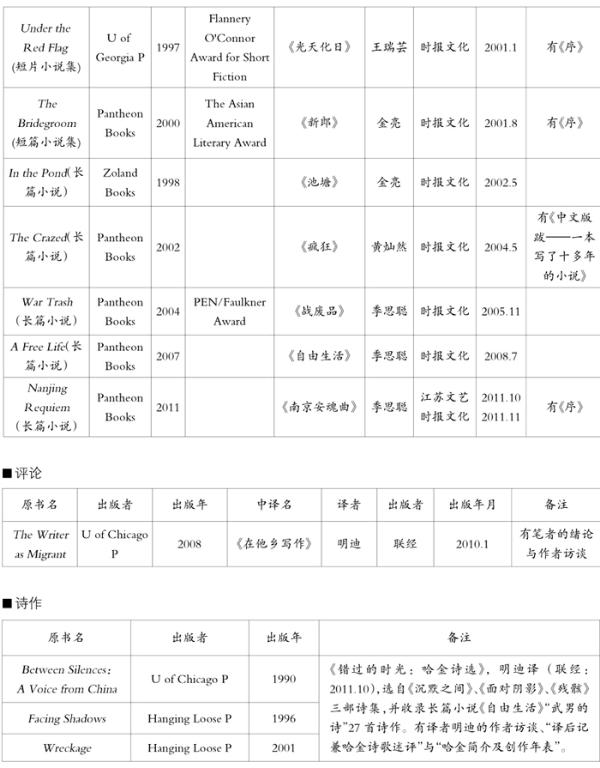

在以外文创作的作家中,像哈金般在海峡两岸产生悬殊影响的作家实不多见。在他所有出版的英文长篇小说、短篇小说集、诗集、评论中,除了诗集是从三本选译为一本之外,其他都有全译本在台湾出版(详见下文附表)。相形之下,哈金的书在中国大陆除了少数几本得以出版,如获得美国国家书奖(National Book Award)的《等待》、描写南京大屠杀的《南京安魂曲》和描写美国华人移民的《落地》,其他都没有出版社感兴趣。余华以下的说法既见证了两岸对于哈金汉译作品的不同接纳态度,也显示了台湾的文学生产在华文世界中的重要地位:“有趣的是,除了《等待》和《南京安魂曲》,哈金其他的小说我阅读的都是台湾出版的中文繁体字版,现在继《南京安魂曲》在大陆出版后,哈金的另外四部小说《等待》、《新郎》、《池塘》和《好兵》也将在大陆出版,终于等来中文简体字版了”。[15]然而,余华在欣喜之余也不免对于其他未出版的作品表示遗憾:“虽然《疯狂》、《战废品》和《自由生活》的暂时缺席让人遗憾,这也是第一次在中国大陆开始展示哈金的叙述之路了”。[16]这些既印证了哈金现象的复杂性,也多少显示了张锦忠所提到的(即使涉及翻译文学)华文文学与中国大陆文学之间微妙的“系际关系”。

前文指称就华语语系文学的脉络中,以英文创作的华美作家哈金是最具有代表性与复杂性的例证之一,并指出其中文笔名“哈金”暗喻了这种往复于中英文之间的复杂性。而他的作品全都有中译,印证了他在《流放到英文》(“Exiled to English”)结语所说的:“如果我的作品好而且有意义,应该就会对中国人/华人有价值。”[17]综观哈金的作品便可发现,他的创作体现了华人作家在他乡以异语写作的情境,相关论述见于他唯一的评论集《The Writer as Migrant》,中译名为《在他乡写作》,可明显看出在面对不同语文的读者时的不同强调:英文书名着重于“作家”的“移民”状态与处境,中译名则着重于地理的“他乡”与“写作”之举。而且他的所有创作,不论是早先以中国为题材,或晚近以美国华人社群为对象,都具现了这种情境。由于哈金是以非母语的英文在移居之地美国写作与故国和华人相关的作品,在题材的处理上便涉及了文化翻译,也就是将一方风土人情、历史文化、社会环境、政治氛围、典故事件等等以另一种语文呈现,而在一些语言的表達方面,有时也运用上若干中文表达方式的翻译、甚至直译,以增添其文字特色,进而形成其特殊的风格。

最早讨论哈金的中式英文风格论文之一的,就是2002年张涵(Hang Zhang,音译)从双语创造性(bilingual creativity)的角度讨论《池塘》。她指出作者为了形塑作品的“中国性”(Chineseness),运用了一些语言技巧与修辞策略,将哈金的语言创新归纳为8类,并一一举例说明:诅咒与淫秽用语(curse words and obscenities)、称呼用语(address terms)、专有名词(proper names)、中国独有的词汇(vocabularyitems of uniquely Chinese reference)、政治意味言说(political-loaded discourse)、比喻与谚语(metaphors and proverbs)、本地化的言说策略(nativized discourse strategies)、正规书面言说(norms of written discourse)。[18]她认为这些特色反映了中国的意识形态、政治、社会、文化与语文背景。晚近龚浩敏(Haomin Gong)更指出,哈金作品中的若干用语直接翻译了中文“字面之意”(the literal),这种“翻译的风格”(translational style)形成其英文创作的特色,产生了陌生化、幽默甚至荒谬的效果。[19]他甚至称之为“翻译文学”(translation literature),并认为哈金的作品“促使我们反思在这个带有种种越界特色的时代中的文学生产”,[20]也松动了“这位作家的移民身份”,“使他摆脱了语言与意识形态的限制”。[21]然而也有批评者挑剔他的英文不道地或有违语法(solecisms)之处。至于文化翻译的部分则涉及再现中国,有时被批评为是将中国他者化(othering)、异己化甚或自我东方化(self-Orientalizing),以换取自己在国外文坛的地位。这类批评在中国大陆经常出现,不胜枚举。根据哈金本人的说法,有些人甚至根本没看过他的作品,只是道听途说,便加入了批评的行列。而且一旦定调之后,就很难翻转。换言之,在哈金的英文创作中便已出现了语文翻译与文化翻译的现象,并引发不同的讨论与评价。

因此,相较于其他非华人的外文作品汉译,哈金的英文作品汉译涉及上述的语文翻译与文化翻译,而译者的重要工作与挑战之一便在尽量“还原”这些原先来自中华文化与中文语言的成份。此外,哈金的作品汉译还涉及两大因素———译者与附文本(paratexts)———這些都构成其作品汉译的特色。就汉语译者而言,由于目标语言(target language)是作者的母语,因此相较于哈金作品的其他语文译本,他的角色颇为不同,不再只是一个被翻译成自己不懂的语文的原作者,在翻译过程中毫无置喙之处。职是之故,在哈金的作品汉译中出现了三种现象:他译、合译与自译。相应于这种翻译现象,哈金分别扮演了三种角色———介入者、合译者与自译者———并往返穿梭于英语/华语之间。再就附文本而言,哈金经常为其作品汉译本撰写序或跋,虽然篇幅都很简短,往往只有两三页,却透露了不少重要的讯息,是原文文本所没有的。下文针对译者与附文本相关之处加以讨论。

原作者通晓译入语,对于任何译者都是很大的挑战,因为作者随时可以检视译文,评断到底有没有忠实充分传达原文之意。此外,原作者在翻译过程中也可能有不同程度的介入。以下将哈金的全部汉译作品依他译、合译、自译加以列表:

从以上列表的资料中可以看出,哈金作品之所以受到瞩目并且译介入华文世界,与获得美国的文学奖项密切相关,尤其是《等待》一书获得美国国家书奖更是引起媒体的报道与华文世界的瞩目,连带注意到他早先的短篇小说集《好兵》与《光天化日》也曾获得美国短篇小说专业奖项。[22]因此,《等待》于英文本出版次年就由时报文化出版中译本,并且打铁趁热于五个月后出版中译本《光天化日》。此后哈金的作品在华文世界中,除了最早的短篇小说集《好兵》在原书出版七年之后才有中译本(由哈金与太太卞丽莎合译,原因详见下文)、长篇小说《池塘》在原书出版四年之后才有中译本之外,其他小说作品都是在原作出版一年、至多两年便有中译本出版,《南京安魂曲》甚至与原作于同一年出版,而且破例地是简体字版在正体字版之前问世。就一位不是市场取向的严肃小说家而言,哈金的长篇小说和短篇小说能在如此短的时间之内全部有中译本的确甚为罕见,由此可见华文世界对他的青睐。除了起始的得奖效应,以及前后数度得奖具有的加分效用之外,哈金与其他外国作家和一般美华作家最不同之处在于,他早期的小说创作都是以他熟悉的中国为题材,以他所推崇的俄国小说为目标,结合他本行的英美小说的技巧。[23]他的评论集《在他乡写作》也是在原书出版两年后便有中译本出现。

其实,哈金最早是以英文诗人的身份出现于文坛,于1990年便出版诗集《沉默之间》,但较不为英文读者、遑论中文读者留意,一直要到他以小说家的身份在华文世界打下了稳固的根基、有了一定的读者群之后,才选译他的三本诗集,连同长篇小说《自由生活》中男主角武男的全部诗作,于2011年出版《错过的时光:哈金诗选》,距离他的三本诗集《沉默之间》、《面对阴影》、《残骸》出版各有21年、15年与10年之遥,距离《自由生活》出版也有4年,足见相较于小说,诗的读者更为小众化,但总算让华文读者有机会看到哈金文学生涯的起始以及另一重要的文学创作面向。此处无法讨论个别译者与译作的手法与呈现,仅能就本文的方向与哈金中译本的附文本所涉及者加以讨论。

首先,对于译者而言,原作者通晓译入语固然是一项挑战,但译作出版通常也表示通过了编辑与作者的双重关卡,在品质上理应更有保障,何况哈金在中文版的序与跋中,往往在最后一段针对翻译表示自己的看法。哈金的译者都出身于中国大陆,现居于美国或香港,对所翻译的内容与用语较能掌握。一般读者对于这些译本的印象是文字通顺流畅,有些口语、方言、成语、俗谚与文字表达方式颇为道地,再加上内容与中国社会和华人处境相关,相较于其他的外国文学翻译,哈金的作品汉译让人觉得格外亲切,甚至有如在阅读中文的原文创作。

相较于原著,作者的序与跋是这些汉译本特有的附文本,哈金在其中除了表达自己的一些文学看法、创作理念、书写过程等等之外,往往在文末对翻译有所着墨。《光天化日》的《序》写道:“我很高兴,王瑞芸的准确生动的译笔能将这些故事呈现给台湾读者。不管它们令你悲哀、震惊或沮丧,这里所描叙的不过是千百万大陆上的中国人曾经经历过的生活”。[24]《新郎》的《序》也对译者与读者有如下的说法:“我看得出金亮是带着欢娱之情来译这些故事的。他的健壮、活泼的译笔重现了一个热闹的世界。愿台湾的读者们从这本书中得到的不光是叹息,而是更多的微笑”。[25]《疯狂》的《中文版跋———一本写了十多年的小说》则提到:“这是一本沉重的书,又是一本文气十足的书。感谢黄灿然先生精细的译笔给了它一个汉语的声音。感谢时报出版社给了它新的生机———在中文中找到读者”。[26]至于《南京安魂曲》的序言主要描述写作此书的艰辛,虽然未对季思聪的译笔表示任何意见,但由最近三部长篇小说《战废品》、《自由生活》与《南京安魂曲》都由同一译者执笔,可见其译笔得到作者与编辑的肯定与信任。因此,尽管我们无法得知作者、译者、编辑之间互动的详情,但综合以上这些中译本的序与跋,哈金分别以“准确生动”、“健壮、活泼”、“精细”来形容这几位译者的译笔,可见是相当肯定的。

然而,在介入程度更深的合译甚至自译时,便可看出哈金对于翻译的要求。如《好兵》的台湾版《自序》不仅透露了自己介入金亮和王瑞芸的翻译的程度,说明了合译的过程,更表达了翻译的艰辛:

《好兵》由丽莎和我合译,她先翻译出初稿,然后琢磨之功基本由我来做。以前金亮和王瑞芸翻译的书我也有所介入,但最多只能改两遍。这本书由自己捉刀,主要是因为这些故事之间的风格差别很大,每篇的语气都有所不同,而且行文简约,实在难译。几年前,有位热心的朋友試译过,效果不理想,只得作罢。这回丽莎和我力求再现英语原文的面目,但囿于时间和能力,很难达到目的。我身为英文教授,在美国用汉语写作是件奢侈的事情,只能在食居无忧的前提下进行。马上就要开学了,所以《好兵》的译稿不得不就此杀青。我必须开始写英文,读英语书。如果开学后每天还在写汉语,我会在课堂上情不自禁地吐出汉语的字句来。[27]

由此可见,由于中英文的特性,加上原作风格的差异与语气的多样,曾有人试译《好兵》却知难而退。即使作者与家里最亲密的人分工合作翻译自己的作品,但合译者“力求再现英语原文的面目”的目标显然太高,以至过程困难。纵然原作者在汉译上有心琢磨(一定远高于为他译者修改的两遍),依然不满意。若非美国大学开学在即,惟恐汉语影响授课,很可能还会一改再改(他的英文作品曾修改高达三四十遍)。

一直要到自译的《落地》,哈金才在《序》中进一步表明自己的文学信念、翻译策略与过程。这段文字蕴涵丰富的讯息,值得长篇引述:

虽然这些故事是用英语写成的,但我相信它们也能在汉语的读者中引起共鸣。我一直坚持可译性是创作的准则,因为文学的价值是普世的。细心的读者会发现,这些故事的汉译文是一句一句按原文硬译下来的。在译文中我只加了一句话:“人穷志就短。”(《两面夹攻》)因为这个玩笑实在没法在英语里开。当然了,一些移民的英语口音和误用无法完全在汉语中再现,但汉译文仍有鲜活的一面———我下笔时仍可以感到整个汉语的分量,而在英语中我却很难找到这种感觉。在不同的场合中我说过选择英文写作是我个人的悲剧,这主要是指写作过程中的劳动量。比如,《落地》的译文最多用了我花在英语原文上的百分之五的功夫。我常想如果把同样的精力花费在汉语上,也许我能写出更好的作品。不过,那只是想入非非。英文写作的确使我变得独立和坚强,还给了我一个意外的机会,就是在别的语言中找到读者。[28]

此段引文至少透露了下列的重要讯息。首先,作者对于文学价值的普世性(universality)的信念,导致在创作时坚持以可译性(translatability)为准则。其次,此一信念与创作准则影响到译者——即使是自译者———的翻译策略,使得他在翻译时不像有些原作者兼译者,如张爱玲和余光中,运用自己身为作者(author)的权威(authority),针对不同语境的读者灵活转换,甚至大幅改写,而是“一句一句按原文硬译下来的”,但这些地方惟有仔细对照原文的中英双语读者才会发现哈金的翻译策略与用心之处。第三,然而可译性并未因为硬译的翻译策略而得以充分达到,亦即,其文学信念、翻译理念与翻译策略难以完全落实,此事涉及翻译中与生俱来的不可译性(untranslatability),尤其显现于涉及两个语言的特征时,如笑话、口音、误用等,因此译者不得不用上添译等手法试图加以补足。第四,源始语言(source language)的地位也未必一定高于目标语言,因为自译者坦言其母语(汉语)的鲜活感在其创作时所使用的第二语言中难以找到;换言之,在翻译中不尽是失(lost in translation),也有所得(gained in translation),然而身兼原作者与自译者的哈金偏重于翻译中之失,很少谈及翻译中之得,或者原先以英文写作时涉及华语世界的语文与文化翻译(以及其中的翻译之失———故在中译时出现了补足之举)。最后,哈金比较了以英语和汉语创作的难度与劳动量,并表现出对于以非母语创作的矛盾情怀———既是“个人的悲剧”,也是“意外的机会”,让他得以先在英文世界中打出一片天地,再以中译返回甚至荣归华语世界。

由此可见,哈金对于翻译的理念与实践基本上采取的是作者与原文至上的态度,身为译者———即使是原作者本人———必须力求忠实于原文,因此采取的是“一句一句按原文硬译下来的”方式,甚至全书只增加一句、五个字也要向中文读者清楚交代,其负责严谨的态度甚至超过一般翻译他人作品的译者。然而此处的“硬译”二字很容易误导,让人联想到鲁迅的翻译理念,以及他笔下令人难以卒读、如今只成为学者专家研究的译文、甚至负面教材。细读《落地》一书便会发现哈金的译文颇为流利通顺,读来完全像是中文原作,这主要来自四个原因:(一)白话文经过多年演化,兼以吸纳外文表达方式,已更成熟灵活;(二)哈金本人的创作理念重视普遍性与可译性;(三)他的英文风格朴实淡远,而且若干表达方式原本就是中文之英译,其翻译其实是回译(back translation),还原成具有中文特色的表达方式;(四)哈金在翻译时并未完全执著于英文字面,即使在其所谓“硬译”中,依然很重视作品的可读性。换言之,虽然哈金的翻译理念与实践有别于晚近翻译研究中的“译者转向”,即强调译者的角色、重要性与翻译策略,然而身为原作者的他采取这种方式本身就是对于译者角色的认知与抉择,而其翻译成品则为具体呈现。至于其中译的可读性高,让人读来有如华文原作,则显然有别于鲁迅所主张的“宁信而不顺”[29]、以期“输入新的内容”和“输入新的表现法”[30]的“硬译”。

以上讨论主要针对语言的面向,其实就哈金而言,翻译也涉及心理的面向,如在最近自译的短篇小说集《落地》《序》之末,哈金指出(以母语)翻译与思乡之间的关系。他坦言:“这回亲自译这本书还有一份私心。我过去一直强调思乡是一种没有意义的情感,因为人应当面对已经造就的世界,必须往前走”[31]。这种“建筑家园的地方才是你的家乡”(“your homeland is where you build your home”)的落地生根、把握当下、展望未来的心境,既见于《自由生活》中男主角武男的诗作,[32]也见于《在他乡写作》中哈金本人的论述。然而,随着年事渐增,他的观感也随之转变(“现在我已经五十多岁了,开始对思乡有不同的理解,有时也真地很想家”)。[33]他进一步说明其私心之所在是由于“找不到故乡”,所以只得将以母语翻译作为自己暂时安身立命之处。至于故乡之难觅,虽然哈金提供的是个人家庭的理由(“我父亲是军人,从小我们就到处搬家,所以无法说哪里是家乡”)[34]。面对“难以压抑”的思乡之情,“找不到故乡”的哈金“就把这份心绪的一部分倾注到《落地》的译文中,以在母语中建立一个小小的‘别墅。这也算是在漫长的旅途中的一个停歇之处”。[35]此处以“别墅”暗喻有别于家乡的“本宅”,并且当成其漫漫旅程中暂时的歇脚处,而《落地》在大陆出版,也成为另一种形式的返乡,对原作者/自译者哈金而言,这种文字与文学的返乡必须仰赖汉语翻译方能达成,而台湾出版界的中介发挥了关键性的作用。

或许由于华文圈本身文学的壮大声势压缩了翻译文学在华语文学复系统中的地位,以至其影响与效应在当前并不彰显,使得众人在建立有关华语语系文学的论述时忽略了翻译文学。而且这种现象可能造成恶性循环。藉由哈金英文作品汉译的讨论,可以让我们进一步省思翻译文学在华语语系文学中的地位与意义,不再完全视若无睹。哈金作品的他译、合译与自译,以及其兼具被译者、合译者与自译者的三重角色,称得上是华语语系文学中最为特殊的案例之一,展现了其中的复杂性,而哈金的汉语译本之附文本则提供了原文所无的许多资讯,让论者可据以进一步探索。

王德威在讨论华语语系文学时曾提到哈金的例子。在他心目中,选择到“英文语境”并迭有佳作的哈金,理所当然是个“英语语系作者。但是有鉴于他自觉的中国背景、他的小说的中国题材,还有他行文若隐若现的‘中国腔,我们是否也可以说,他也是个华语语系作家?虽然他以英文创作,但是‘发声的位置是中国的。如此,他赋予华语语系文学一个极有思辨意义的例子”。[36]由此可见,王德威已经意识到哈金现象中潜藏的与华语语系的关系,却又因为其以英文创作而有些犹豫,故有此试探之问。而龚浩敏也不无遗憾地表示,“哈金的英文作品在这个重新装修的文学大厦中持续被拒绝一席之地”。[37]然而,对于哈金本人以及熟悉他的文学理念、批评论述与创作立场的人而言,恐怕对其“‘发声的位置是中国的”之说会有不同的意见与诠释,而比较能够接受其为在他乡以非母语写作的华人作家/文字劳动者。尽管以英文创作的哈金在以语言为特征的华语语系研究中难以被定位为该语系的作家(其英语语系作家的身份显然毫无疑问),但是从翻译研究(尤其是复系统)的角度来看,他的作品中译已使他成为不折不扣的华语语系作家。

如果翻译作品在华语文学中有如一道光谱,那么构成光谱的因素至少涉及写作者的族裔(是否为华人)、写作题材(是否与华人有关)、语文能力(通不通晓华文)、翻译过程中介入的程度。这四项因素可以有不同的排列组合,形成光谱中的不同位置。哈金所代表的可说是光谱的一端,因为他既是(来自中国的)华人,写作的内容与(中国或海外)华人相关,通晓华文,并且在他作品的汉译中有着不同程度的介入———从完全的自译,到与太太合译,到(至少全文经原作者修订过的)他译。

质言之,光谱的一端是类似哈金这般华人自己汉译、与华人相关的作品,几乎与华文原创的文学作品不分轩轾。无怪乎余华在论及哈金时会“毫不见外”地说:“在我眼中,哈金永远是一位中国作家,因为他写下了地道的和有力的中国故事,虽然他使用了我所不懂的语言”。[38]然而透过汉译,华文世界的读者有机会读到哈金的作品,展现了“一个作家的力量”,甚至在必须透过汉译来阅读他作品的余华看来,哈金比一些中国本地作家所写的中国故事更能切中肯綮。他对于《等待》的评价便是一个典型的例子:而我,一个中国人,读到自己同胞的小说时,却是一部翻译小说。可是这部名叫《等待》的翻译小说,让我如此接近中国的历史和现实,近到几乎黏贴在一起了。很多生于中国,长于中国,甚至从未离开过中国的作家写出来的小说,为什么总让我觉得远离中国的历史和中国的现实?当我读到太多隔靴搔痒的中国故事之后,远离中国的哈金却让我读到了切肤之痛的中国故事。换言之,至少在余华看来,哈金这本他人汉译的小说比许多中国作家以中文创作的中国故事更令他“接近中国的历史和现实”。

至于光谱的另一端则是不通晓华文、未介入翻译过程的非华人笔下与华人无关的文学作品,这类作品占了汉译文学作品的大宗,其中许多是基于市场考量的通俗文学,只有很少数成为翻译研究的对象。至于在两端之间的则是四种因素———族裔、内容、华文能力、介入程度———各种不同的排列组合。这些都有待进一步的个案研究或类型研究来加以铺陈。笔者认为,尽管这些翻译作品难以胜数,性质殊异,良莠不齐,毕竟也是华语文化资本的一部分,在不同时空脉络下不乏具有文学与文化意义及影响力的文本,宜采纳更宽广的胸怀,将其纳入华语语系的范畴,兼容并蓄以成其大。如此可广为拓展华语语系研究的视野,向内可结合目前主流的华语文学與文化研究,向外可扣连其他语系的文学与文化研究,竭力探索各种可能性。总之,本文从晚近广受重视的华语文学论述出发,藉由翻译研究的文学复系统之观点,指出在相关论述中所忽略的翻译文学可能具有的意义,并以英文创作的华美作家哈金的汉译作品为例,进行个案研究,指出在翻译的华语文学中可能存在的光谱与其中的因素,期望华语文学论者能将眼光扩及翻译文学,严肃看待翻译文学在华语文学中可能具有的地位与意义。即使如此可能使得华语文学“门户洞开”,甚至引发若干争议,但对于原先便主要以语言为基础(language-based)、包容性广(inclusive)自许的华语文学,此一另类看法即使有如众声喧哗(华)中的微音,却依然存在,也企盼此一以往听而不闻的“希声”,有可能成为华语文学论述中另一种“希望之声”。

注:

[1]王德威,《文学行旅与世界想象》,《联合报·联合副刊》2006年7月8日,E7版。

[2] Shu-meiShih,Visuality and Identity: Sinophone Articulations across the Pacific(Berkeley: U of California P, 2007)。

[3]朱崇科,《华语比较文学———问题意识及批评实践》(上海:上海三联,2012年),页6-13。

[4] Shu-mei Shih, "Introduction: What Is Sinophone Studies?" in Sbu-mei Shi, Chien-hsin Tsai, and Brain Bernards,eds., Sinophone Studies: A Critical Reader(New York: Columbia UP, 2013): 1。

[5] Shu-mei Shih , "Introduction:WhatIsSinophone Studies? " :。

[6] Shu-mei Shih, "Introduction: What Is Sinophone Studies ? " :3。

[7] Shu-mei Shih , "Introduction: What Is Sinophone Studies? " : 6。

[8]参阅马祖毅,《中国翻译史(上卷)》(武汉:湖北教育出版社,1999年)与《中国翻译简史--五四以前部分》(北京:中国对外翻译出版公司,1984年)。

[9]参阅Itamar Even-Zohar, " The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem," in Lawrence Venutied., The Translation Studies Reader(London and New York: Routledge, 2000): 192-97。有关易文-左哈此一理论的阐扬与补充,可参阅张南峰的《多元系统翻译研究:理论、实践与回应》(长沙:湖南人民出版社,2012年)。他将该理论家的姓氏译为“埃文-佐哈尔”。

[10]张南峰,《多元系统翻译研究》,页218。

[11]同上,页82。

[12]同上,页227。

[13] Shu-mei Shih, Visuality and Identity: Sinophone Articulations across the Pacific(Berkeley: U of California P,2007): 191.史书美著;杨华庆译,《视觉与认同:跨太平洋华语语系表述·呈现》,页276。

[14]哈金在接受笔者访谈时表示,此英文名是其诗作被《巴黎评论》(Paris Review)接受后所取的笔名,“金”是他的本姓,“哈”则纪念他的出生地哈尔滨,而他的中文本名“金雪飞”是因为出生时大雪纷飞。单德兴,《辞海中的好兵:哈金访谈录》,哈金著;明迪译,《在他乡写作》(台北:联经,2010年),页161-62。

[15]余华,《一个作家的力量》,《录像带电影》(台北:麦田出版,2013年),页135。

[16]同上,页135。

[17] Ha Jin," Exiled to Eng- lish," New York Times, 31May2009 : 9。

[18] HangZhang,"Bilingual Creativity in Chinese English: Ha Jins In the Pond," World Englishes 21.2(2002): 307-13。

[19] Haomin Gong(龚浩敏),"Language, Migrancy, and the Literal: Ha Jins Translation Literature,"Concentric:Literaryand CulturalStudies40.1(March 2014): 148-49, 156。

[20] Haomin Gong(龚浩敏)."Language, Migrancy, and the Literal: Ha Jins Translation Literature": 149。

[21] Haomin Gong(龚浩敏)."Language, Migrancy, and the Literal: Ha Jins Translation Literature": 151。

[22]参阅单德兴,《美国·自由·生活:哈金访谈录》,《印刻》129期(2014年5月),页106。

[23]参见哈金著、王瑞芸译,《光天化日》(台北:时报文化,2001年),页6。

[24]哈金著;王瑞芸译,《光天化日》,页7。

[25]哈金著;金亮译,《新郎》(台北:时报文化,2001年),页6。

[26]哈金著;黄灿然译,《中文版跋———一本写了十多年的小说》,《疯狂》(台北:时报文化,2004年),页300。

[27]哈金著;卞丽莎、哈金合译,《台湾版自序》,《好兵》(台北:时报文化,2003年),页9。

[28]哈金著;哈金译,《序》,《落地》(台北:时报文化,2010年),页6。

29]鲁迅,《关于翻译的通信》,《二心集》,《鲁迅全集(第四卷)》(北京:人民文学出版社,1973年),页376。

[30]同上,页377。

[31]哈金著;哈金译,《序》,《落地》,页7。

[32] Ha Jin , A Free Life(New York: Pantheon, 2007): 635;哈金著;季思聰译,《自由生活》(台北:时报文化,2008年),页591。

[33]哈金著;哈金译,《序》,《落地》,页7。

[34]同上,页7。

[35]同上,页7。

[36]王德威,《文学地理与国族想象:台湾的鲁迅,南洋的张爱玲》,页21。

[37] Haomin Gong(龚浩敏), " Language ,Migrancy,andthe Literal : Ha Jins Translation Literature " : 153。

[38]余华,《一个作家的力量》,《录像带电影》,页135。