I类手术切口抗菌药物预防性应用管理效果评价

王思尧 王传清 王艺 黄国英 钱慧敏 包轶琰 武娜娜

I类手术切口抗菌药物预防性应用管理效果评价

王思尧 王传清 王艺 黄国英 钱慧敏 包轶琰 武娜娜

目的 评价我院落实国家卫生和计划生育委员会有关I类手术切口抗菌药物预防性应用相关规定的效果。 方法将2015年~2016年抗菌药物专项整治后外科I类手术切口病例与2012年~2014年的同类病例监测数据进行比较,监测数据包括外科I类手术切口预防性应用抗菌药物比例、 I类手术切口抗菌药物预防性应用时间小于24小时比例、I类手术切口术前预防性应用抗菌药物使用时机合格比例、I类手术切口抗菌药物预防性应用种类选择合格比例、I类手术切口感染率。结果 I类手术切口抗菌药物预防性应用比例由专项整治前的41.0%降低到26.4%,术后预防使用抗菌药物时间小于24小时比例由64.0%上升到98.0%,抗菌药物品种选择合理比例由专项整治前的90.0%提高到100.0%。使用手术麻醉系统实时监测后,2016年预防性应用抗菌药物使用时机合格比例达到72.0%。专项整治活动后I类手术切口感染率有所下降。结论 专项整治活动有利于改善I类手术切口抗菌药物预防性应用各项指标。I类手术切口抗菌药物预防性应用的管理离不开领导的重视、科学的管理方案以及持续的监测与改进。

I类手术切口;目标性监测;抗菌药物;效果评价

众所周知,细菌正以惊人的速度对临床使用的抗菌药物产生耐药。2011年世界卫生组织提出“如果今天不行动,明天就无药可用”的警告,以此提醒人们对细菌耐药现状的重视。

我国是细菌耐药率高发地区[1],为防止细菌耐药,保证医疗质量及保护现有的抗菌药物,我国于2004年在全国范围内推广《抗菌药物临床应用指导原则》 ;2008年汪复教授主编的《抗菌药物临床应用指南》一书正式出版[2];2011年原国家卫生部推出了《卫生部办公厅关于做好全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知》[3]。为配合这一专项整治活动,上海市卫生局在2011年6月份颁布了 《2011年上海市抗菌药物临床应用专项整治活动方案》[4]。在抗菌药物专项整治活动中,围手术期抗菌药物预防性应用,尤其是I类手术切口抗菌药物预防性应用是专项整治的重要内容之一。我院为贯彻落实原国家卫生部及上海市卫生局有关抗菌药物专项整治活动号召,在全院范围内开展一系列管理及考核措施。本文就专项整治活动开展前后我院I类手术切口抗菌药物预防性应用各项指标的变化做一比较分析。

1 管理办法

1.1 建立组织管理架构

我院有关手术切口抗菌药物预防应用组织管理采用三级管理模式,行政院长亲自在全院进行抗菌药物专项整治活动内容介绍及活动意义解读,宣布成立抗菌药物专项整治活动的领导小组及工作小组,医疗副院长具体指导抗菌药物专项整治系列活动有序开展,医院感染管理科具体监督指导I类手术切口抗菌药物预防性应用各项管理措施在外科各专业科室的具体落实,并将落实情况反馈至专业科室、医院质量管理考核办公室及医务科,由医院质量管理考核小组讨论后进行绩效考核。

1.2 制定操作规范

为正确落实I类手术切口抗菌药物预防性应用的各项指标,根据《抗菌药物临床应用指南》[2]以及原国家卫生部提出的关于I类手术切口抗菌药物预防性应用的4项指标要求[3],医院感染管理科制定了复旦大学附属儿科医院围手术期抗菌药物预防性应用操作规范,并通过会议传达及医院网络两种方式进行传达,要求各外科专业遵照执行。关于I类手术切口抗菌药物预防性应用的4项指标要求包括:①I类手术切口抗菌药物预防性应用时间应控制在术前0.5小时~2小时内静脉使用;②I类手术切口抗菌药物预防性应用比例不超过30%;③I类手术切口抗菌药物预防性应用术后用药时间不应超过24小时,个别可延长到48小时;④预防性抗菌药物使用品种要合理。

1.3 专项整治措施

针对原国家卫生部提出的4项指标,对所有外科I类手术切口病例进行调查,计算I类手术切口抗菌药物预防性应用比例、术前2小时内预防应用抗菌药物的比例、抗菌药物品种选择合理比例(参照操作规范)以及I类手术切口感染率。效果评价指标计算方法如下:①I类手术切口抗菌药物预防性应用比例=使用抗菌药物预防的I类手术切口病例数/所有I类手术切口病例数(%)。②术后预防应用抗菌药物时间小于24小时比例=使用时间小于24小时的病例数/所有预防应用抗菌药物的I类手术切口病例数(%)。③术前2小时内预防应用抗菌药物的比例=术前2小时内预防应用抗菌药物的病例数/所有预防应用抗菌药物的I类手术切口病例数(%)④I类手术切口感染率=I类手术切口病例中发生医院感染的病例数/所有I类手术切口病例数(%)。

我院从2012年起经历了3个阶段的持续改进。

第一阶段:2012年1月~12月,医院开展每年2次所有I类手术切口抗菌药物预防应用督查,督查数据及时向部门及医院感染管理委员会反馈,并参照原国家卫生部指标,对不合格部门提出整改。

第二阶段:2013年1月~12月,为每月抽查阶段,由第一阶段的每年2次督查改为每月抽查,抽查范围为全院所有外科,抽查方法为系统抽样。先按照手术名称分层抽样,比例较少的手术放在一起进行随机抽样,这样保证按照手术后感染危险度的高低进行抽样,同时保证每个手术种类都可能被抽到。抽样比例为每个手术科室开展的I类手术切口病例的20%,对抽样后的I类手术切口手术病例进行统计分析,得出监测结果。根据各专科特点设立不同阶段性目标,采用PDCA管理及绩效考核方法使我们的阶段目标不断接近原国家卫生部制定的目标。

第三阶段:从2014年起是信息化管理阶段。我院感染管理科与信息公司共同研发了一套具有儿科特色的感控管理软件,其中一个模块为抗菌药物预防使用管理模块,该模块实现了实时数据提取,做到了过程中及时提醒,真正实现了过程化管理。在2015年末,医院的手术麻醉管理软件系统上线,使得抗菌药物使用时机的监测数据更客观准确。

1.4 提出精细化管理考核方案

针对儿科患者生理特点及不同外科手术特点,医院感染管理科依据不同手术设定了个性化预防用药管理考核目标:不限制具有预防使用药物指征的手术使用抗菌药物预防,但对不具有预防使用抗菌药物指征的手术则不得使用。该考核目标的实施其结果是临床依从性得到提高。

骨科考核方案的制定:首先,医院感染管理科对骨科以往手术进行统计,列出所有骨科手术名称清单,即由骨科对是否需要预防使用抗菌药物的手术逐一分清后列出清单。医院感染管理科审核清单后,如对部分手术是否需要预防用药有争议,双方协商决定,最终达成一致。院感染管理科考核时会参考该清单,分析骨科手术类型后进行考核。

对普外科及神经外科的考核思想与骨科大致相同。某一类型的手术是否预防用药由医院感染管理科与普外科主任及主治医生共同协商决定。针对每一个手术类型是否用药达成一致意见,最终大致结果为:普外科I类手术切口手术一般不预防使用抗菌药物,神经外科类手术一般可以预防使用抗菌药物。医院感染管理科在考核时针对不同类型的手术分别统计,对普外科手术及神经外科手术分开考核,实现精细化管理。

2 管理效果

2.1 I类手术切口预防性应用抗菌药物比例

医院感染管理科对医院2012年I类手术切口病例进行抗菌药物预防性应用调查,结果显示,专项整治前I类手术切口预防性应用抗菌药物的比例为41.0%,经过一系列的专项整治活动后,2015年I类手术切口预防性应用抗菌药物的比例下降至26.4%,2016年略有升高,但总体比例低于国家卫生和计划生育委员会要求的30%。见图1。

图1 2012年~2016年全院I类手术切口预防性应用抗菌药物的比例

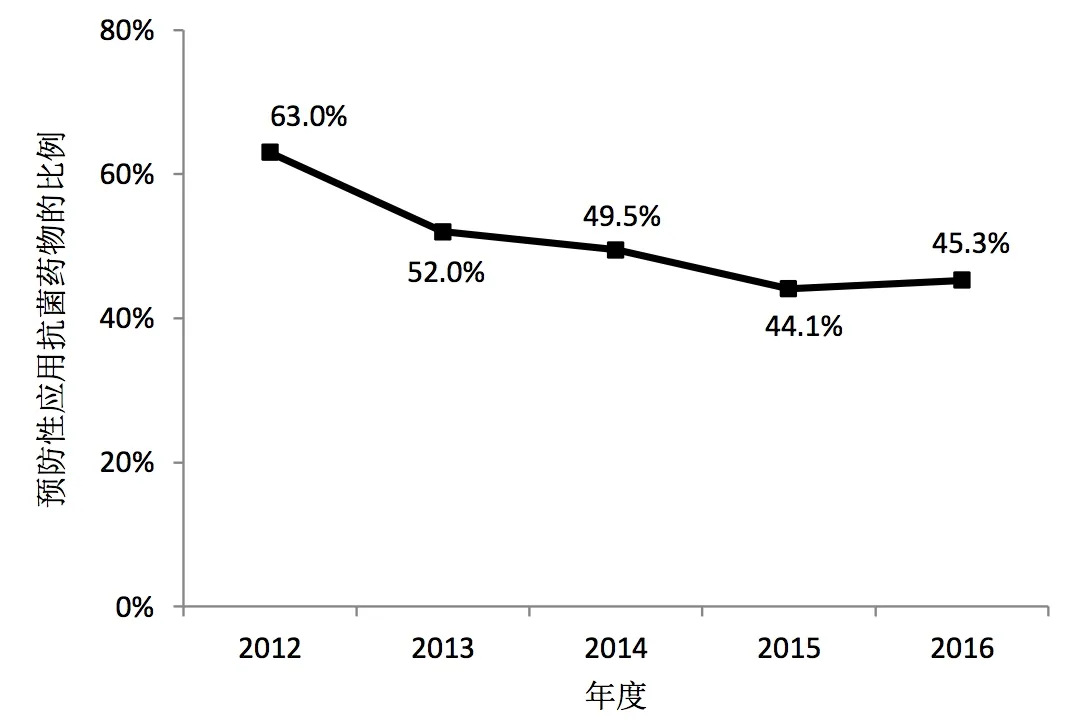

专项整治前,骨科I类手术切口预防性应用抗菌药物的比例为63.0%,经过一系列的专项整治活动后, 2014年I类手术切口预防性应用抗菌药物的比例下降至49.5%。2015年我们提出了单病种精细化管理考核方案,通过1年的改进,I类手术切口预防性应用抗菌药物的比例下降至44.1%,2016年该比例为45.3%,与2015年度基本持平。见图2。

图2 2012年~2016年骨科I类手术切口预防性应用抗菌药物比例

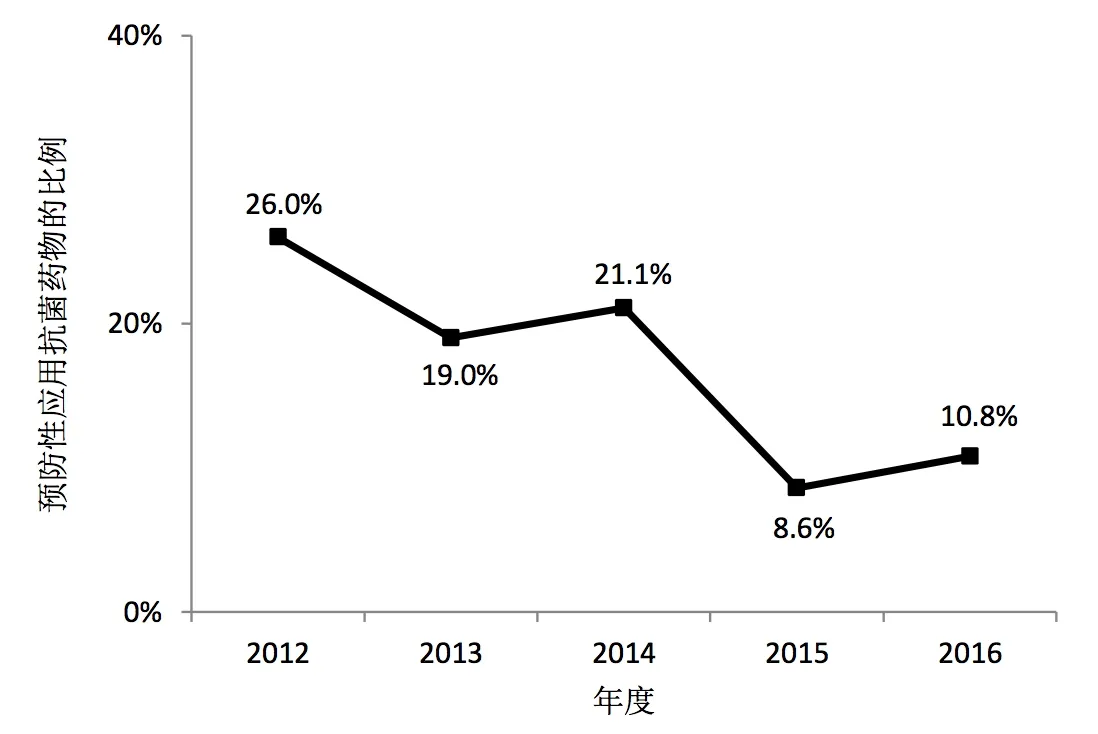

专项整治前,普外科I类手术切口预防性应用抗菌药物的比例为26.0%,经过一系列的专项整治活动后, 2014年I类手术切口预防性应用抗菌药物的比例下降至21.1%。2015年我们提出了单病种精细化管理考核方案,通过1年的改进,I类手术切口预防性应用抗菌药物的比例下降至8.6%,改进效果十分明显,2016年该比例为10.8%。见图3。

图3 2012年~2016年普外科I类手术切口预防性应用抗菌药物比例

2.2 I类手术切口抗菌药物预防性应用时间小于24小时比例

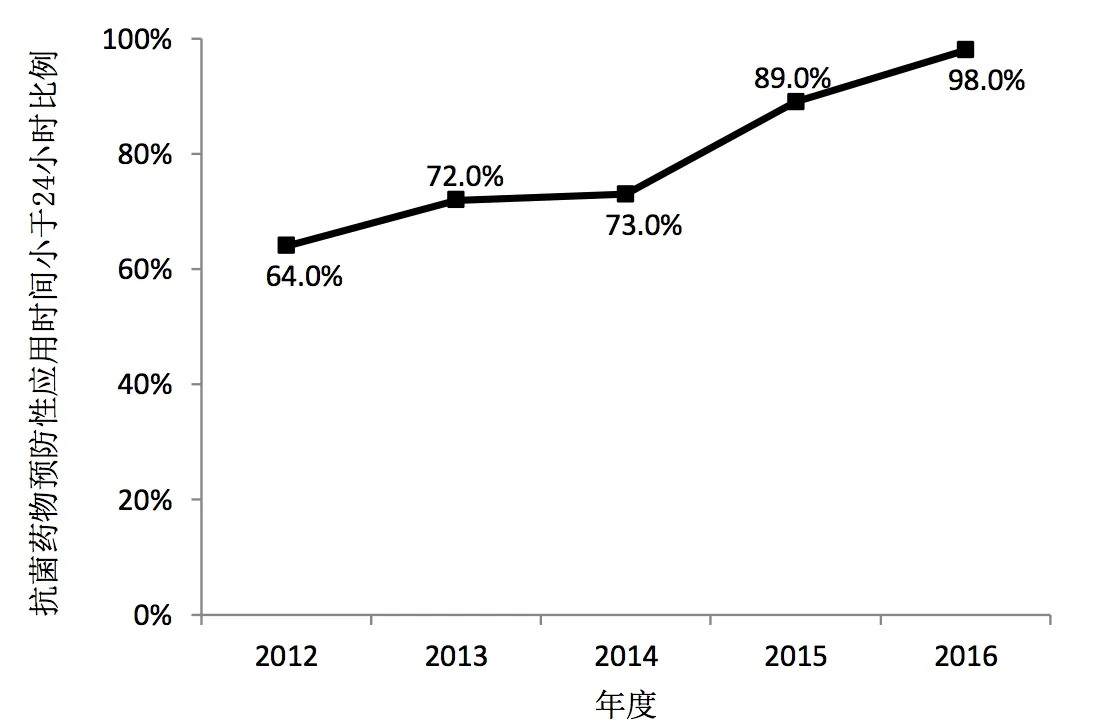

2012年外科I类手术切口抗菌药物预防性应用时间小于24小时比例为64.0%,专项整治活动后该比例逐年升高,2016年该指标提高到98.0%。见图4。

图4 2012年~2016年I类手术切口抗菌药物预防性应用时间小于24小时比例

2.3 I类手术切口抗菌药物预防性应用种类选择合格比例

2012年外科I类手术切口抗菌药物预防性应用种类选择合格比例为90.0%,专项整治活动后该比例逐年升高,2015、2016年该指标提高至100.0%。见图5 。

2.4 I类手术切口术前预防性应用抗菌药物使用时机合格比例

我院于2015年起使用手术麻醉系统实时统计,2016年预防性应用抗菌药物使用时机合格比例达到72.0%,距离100.0%目标还有一定差距,这是我们今后需进行持续改进的项目之一。

图5 2012年~2016年I类手术切口抗菌药物预防性应用种类选择合格比例

2.5 I类手术切口感染率

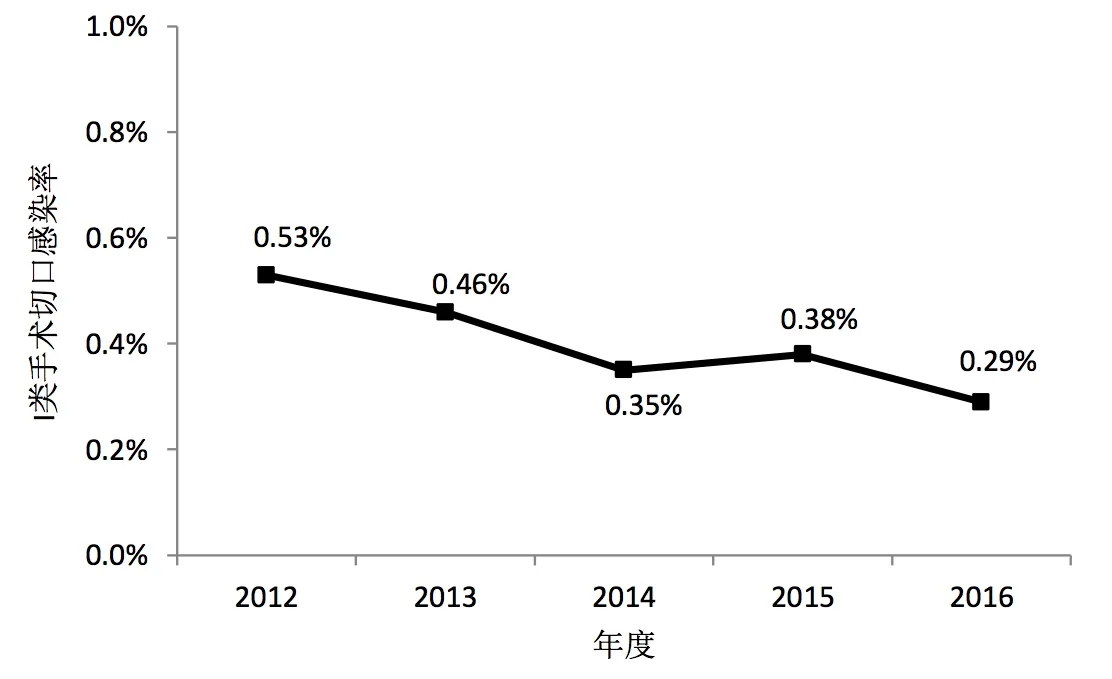

通过专项整治活动,I类手术切口抗菌药物预防性应用各项指标均得到明显改善。同时,随着各项感控措施的实施,I类手术切口感染率略有下降,未见其他不良反应。见图6。说明专项整治活动在改善I类手术切口抗菌药物预防性应用各项指标的同时较好的控制了I类手术切口感染率,且未引起其他不良反应。

图6 2012年~2016年I类手术切口感染率

3 讨论

经过3个阶段持续改进,我院在医院感染管理委员会、医院感染管理科及全体外科医务人员共同努力下,I类手术切口抗菌药物预防性应用各项指标均得到改善,而且较好地控制了I类手术切口感染率,并未见引起其他不良反应,说明专项整治措施取得了良好的效果。I类手术切口抗菌药物预防性应用比例由专项整治前的41.0%降低到26.4%,术后预防使用抗菌药物时间小于24小时比例由64.0%上升到98.0%,抗菌药物品种选择合理比例由专项整治前90.0%提高到100.0%。使用手术麻醉系统实时监测后,2016年预防使用抗菌药物时机合格比例达到72.0%,距离100.0%目标还有一定差距。在改进过程中我们探索了一条分阶段、分层次、单病种精细化管理考核方案,促进了I类手术切口抗菌药物预防性应用的规范化管理。

从这几年对I类手术切口抗菌药物预防性应用的管理中我们总结到一些经验,认为做好I类手术切口抗菌药物预防性应用的管理有3个关键。

3.1 领导重视

医院行政院长及业务副院长亲自参与抗菌药物应用管理,并根据各科室特点签署责任状,不搞一刀切,既体现对各专业的尊重和重视,又督促、提醒各专业科室应对抗菌药物管理高度重视,为做好抗菌药物预防性应用奠定基础。

3.2 精细化及信息化科学管理

医院感染管理科对专项整治前后的调查数据进行比较,并提出了分阶段、分层次、单病种精细化管理考核方案,该方案在医院感染管理科、外科科室、考核办公室及院领导共同讨论认可后正式作为绩效考核办法,旨在督促外科各专业科室进行持续的质量改进。同时,医院逐步推进信息化管理,数据采集由原来的人工采集转为信息化采集,不仅提高了采集效率,还提高了数据的准确性和及时性,为医院的总体管理提供了很多便利。

3.3 监督及持续改进

科学的操作规范是引导管理向上的行为准则,依据《抗菌药物临床应用指南》及国家卫生和计划生育委员会提出的I类手术切口抗菌药物预防性应用的4项考核指标,医院制定了围手术期抗菌药物操作规范。

监督是实现管理目标必不可少的一步。儿童尤其是婴幼儿免疫功能尚处于发育阶段,抵抗力低于成人,其临床抗菌药物应用有其特殊性,因此,在抗菌药物临床治疗专项整治活动的开始,外科专业特别是骨科及心胸外科专业负责人存在较大疑虑,担心缩短抗菌药物预防应用时间会增加手术切口及手术部位的医院感染率,为此我们对干预后的3个月数据进行调查,结果证实干预措施并不增加医院感染率。相反,由于静脉用药时间缩短,反而使医院感染率有所降低,同时减少了患儿的住院费用,减少了细菌耐药产生的机会。通过这项研究,不但能了解干预的效果,同时也能消除顾虑,增强信心。

在持续质量改进过程中,我们根据各外科专业的特点以及完成4项指标的难易程度提出了分专业及分项目考核方案,方案中不同专业完成目标的时间点有所不同,不同考核项目要完成的阶段性目标也不相同,同时有针对性的提出了按病种、按手术类型考核的精细化考核方案,取得了明显的管理效果,同时外科也对这种考核方案给予良好的评价,外科的依从性也相应得到了提高。

[1]汪复,朱德妹,胡付品,等. 2009年中国CHINET细菌耐药性监测[J].中国感染与化疗杂志,2010, 10 : 325-334.

[2]汪复,张婴元.抗菌药物临床应用指南[M]. 北京:人民卫生出版社,2008.

[3] 国家卫生部.卫生部办公厅关于做好全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知[S]. 卫办医政发〔2011〕56号.

[4]上海市卫生局. 2011年上海市抗菌药物临床应用专项整治活动方案.2011[S],沪卫医政[2011]067号.

[5]吴红梅,陈少红,熊建华,等. I类切口手术的目标性监测分析[J].中华医院感染学杂志,2012, 22 : 2536-2538.

[6]李荣明,李春凤. I类切口手术的目标性监测[J]. 中国消毒学杂志,2013, 30(11) : 1081-1082.

Effect evaluation on the preventive application and management of antibacterial drugs for type-I surgical incisions

Wang Siyao, Wang Chuanqing, Wang Yi, et al. Infection Management Department, Children's Hospital of Fudan University, Shanghai City 201102, China

Wang Chuanqing, Email: chuanqing523@163.com

Objective The paper aims to evaluate the effect of the hospital's implementation of relevant provisions of the National Health and Family Planning Commission of China on the preventive application of antibacterial drugs for type-I surgical incisions. Method The monitoring data of type-I surgical incision cases after the special rectification of antibacterial drugs during 2015 -- 2016 were compared with those of cases of the same kind from 2012 to 2014; the monitoring data included the proportion of the preventive applications of antibacterial drugs for type-I surgical incisions, proportion of the preventive applications of antibacterial drugs less than 24 hours for type-I surgical incisions, proportion of the preventive applications of antibacterial drugs at an appropriate time for type-I surgical incisions before operation, proportion of the rational variety selections of antibacterial drugs preventively applied for type-I surgical incisions, and infection rate of type-I surgical incisions. Result The proportion of the preventive applications of antibacterial drugs for type-I surgical incisions decreased from 41.0% before special rectification to 26.4%; the proportion of the preventive applications of antibacterial drugs less than 24 hours after operation rose from 64.0% to 98.0%; the proportion of the rational variety selections of antibacterial drugs was increased from 90.0% before special rectification to 100.0%. After the real-time monitoring of operation anesthesia system was implemented, the proportion of the preventive applications of antibacterial drugs at an appropriate time reached 72.0% in 2016. There was a decrease in the infection rate of type-I surgical incisions after special rectification. Conclusion The special rectification is conducive to improving various indicators of the preventive application of antibacterial drugs for type-I surgical incisions, and the management over the preventive application of antibacterial drugs for type-I surgical incisions is inseparable from leaders' attention, scientific management scheme, and persistent monitoring and improvement.

Basic medical reform; Basic medical service; Medical and health system reform; Shunyi District

2017-04-17)

10.3969/j.issn.2095-7432.2017.04.011

201102 上海,复旦大学附属儿科医院感染管理科

王传清, Email:chuanqing523@163.com