公平·正义·民主·规则:投票规则的价值取向

陈建先

(中共重庆市委党校 公共管理学教研部, 重庆 400041)

公平·正义·民主·规则:投票规则的价值取向

陈建先

(中共重庆市委党校 公共管理学教研部, 重庆 400041)

规则研究专家维克多·J·范伯格认为,没有规则的选择和没有选择的规则都会使公共选择陷入困境;公共选择理论专家丹尼斯·C·缪勒认为,民主即以正式投票做出并推行选择的过程。投票是按照一定规则进行的一种选择,也是民主选择的一种体现,而投票规则涉及价值取向问题,主要包括投票规则的本质——公平正义、投票规则的理念——有限民主、投票规则的程序——规则公平。

公平正义;民主规则;投票规则;价值取向

投票,实际上是一种社会选择,是实现民主的基本方式,也是现实社会不同利益、不同诉求、不同偏好的公平均衡。投票规则的价值取向在于公平、正义、民主、规则,更为具体地体现在3个方面:一是其最为核心、本质的东西是要体现公平正义,这是投票规则的基础;二是其最为重要的观念理念是要体现民主原则,这种民主是一种有限的民主,这是投票规则的核心;三是其程序原则、程序公正要充分体现规则的公平性,这是投票规则的重点。

一、投票规则的本质——公平正义

正义,就是对自由、平等、财富、权力等基本的善的公平分配。在投票过程中所体现的真正正义,其精髓不在于少数服从多数,而是体现为社会的宽容和谐、多元开放、程序公平、规则正义;真正正义不仅是把少数和多数的数量关系颠倒过来,尤其要重视如何避免暴政。

(一)投票中的公平与正义

约翰·博德利·罗尔斯(John Bordley Rawls)把正义理解为“作为公平的正义”[1]。这里的公平包括两层含义:一是前提公平,即正义原则处于一个公平的原始初级形态,被给予原则性肯定;二是目标公平,即依照公平契约得出一个公平结果。梭罗曾提出关于“某种完全公平的政治是可能的吗?”这一问题,阿罗不可能定律给了我们一个并不乐观的答案启示[2]109。

1.投票公平正义的内涵

投票规则公平与否,涉及到投票公平正义的3个方面:一是公平是规则的(个体)导向。公平是个体构成要素间的权利平等、机会平等,每个个体都有存在与发展的可能与机会。马克思认为,个体成为“现实有生命的个体”,是整体存在与发展的重要基础[3]。公平导向是现代规则的必然导向,也是规则的稳定导向。二是投票规则是否正义。约翰·罗尔斯在《正义论》中讲到:“正义是社会建制的首要德性”,而“社会建制”是一个公开的规则体系[4]。罗尔斯认为,“正义”与“规则”有着密切的内在关系,即“正义”是规则体系的基本原则,是规则的前提;规则是正义原则的具体实现形式。正义注重批判,那些为某些人获取更大利益的行为必然剥夺另一些人的自由和权利,如希特勒通过制宪方式(相对多数规则)屠杀犹太人,其前提条件就是在其暴政环境下进行的所谓多数决投票。这种情况不仅无须谈论其公平性(少数服从多数)问题,而且十分缺乏合理性。三是投票形式是否正义。罗尔斯认为正义的核心,在于社会中所有公民拥有平等且不受侵犯的自由权利。所有公民都遵循那些即便是借社会公共利益之名亦不可侵犯的正义原则,如运用多数决投票方式选举“小偷”,其投票形式就是侵犯人的基本平等权利,实属荒唐之举。

2.投票公平正义的合理性

其实,多数并不一定代表真正公平、合理正义,投票是否公平涉及一个非常重要的概念——正义。所谓正义规则,即选择程序的形式特征,要用这种程序的公平性来确保正义原则的正当性[5]。首先,在选择正义原则的程序上要保证其原始形态是公平的,即道德上平等;其次,选择正义原则要坚持两个原则:一是确保所有公民享有与他人同样的自由,二是以机会均等、最差境况为前提的平等条件,并且第一原则优先于第二原则。罗尔斯非常看重“选择正义原则的程序”。从前文的经典投票案例可知,由于选择公平投票的前提有问题,选择正义的程序有问题,那么用投票方式抉择就是一个错误。

(二)投票中的少数与多数

人类历史的发展,经历了从专制到民主、从独裁到多元的抉择演绎过程。同时,投票规则从少数到多数,投票形式从自上而下到自下而上,投票方式从独裁专制到公平正义。

1.绝对多数规则

获胜者超过投票人数一半以上(50%+1%),从表面上看是很民主公平的投票规则。但是,在现实社会中也会发生一些特殊情景。从古至今,投票中有几个经典案例:古希腊时期,苏格拉底被多数决投票方式“处死”;近代时期,波拿巴·拿破仑在资产阶级革命后,以公决投票方式“称帝”(开历史倒车);现代时期,希特勒通过多数决投票方式制定宪法屠杀犹太人(人类历史耻辱);当代社会,我国某地方学校用多数决投票方式选举出“小偷”(制造荒唐之事)[6]。这些都是由多数规则导致了不公平、不符合民意、不正义的结果,实际上有可能反对者要占49%的比例,他们也不是“少数”。

2.相对多数规则

获胜者在投票人数中位居第一(可以小于50%)。从表面上看也是比较民主公平的投票规则。但是,在实行“选举人团制度”的美国,其总统的选任过程就充分暴露出“赢家通吃”的缺点。选举人制度类似于NBA篮球赛,不是按各场比赛中累计赢球数计总分(类似于不按照全国公民人头计分),却是按照获胜场次来计总分(类似于以选举获胜州的数量计分),以此决定胜败。NBA一个赛季打下来,如总共100场,它不以每场比赛获得总积数来评判输赢,却是以比赛获胜“场次”为评判标准,获胜场次最多即为胜者。在美国总统选举中,曾经出现过4次“错误的人当选”(“赢家通吃”现象)[7]92-109:1824年,昆西·亚当斯以30.5%的选民票战胜了拥有43.1%选民票的杰克逊;1876年,海斯以48%的选民票战胜了拥有51%选民票的提尔登;1888年,哈利森以47.9%的选民票战胜了拥有48.6%选民票的克利夫兰;2000年,布什以47.87%的选民票战胜了拥有48.38%选民票的戈尔。在这4次异常现象中,1824年由国会最终裁决,1876年由选举委员会最终裁决,1888年在选举时没有大的争议,2000年由最高法院裁决[7]93-112。这4次选举投票结果出现的异常现象,充分说明了相对多数投票规则存在弊端。

3.最小多数规则

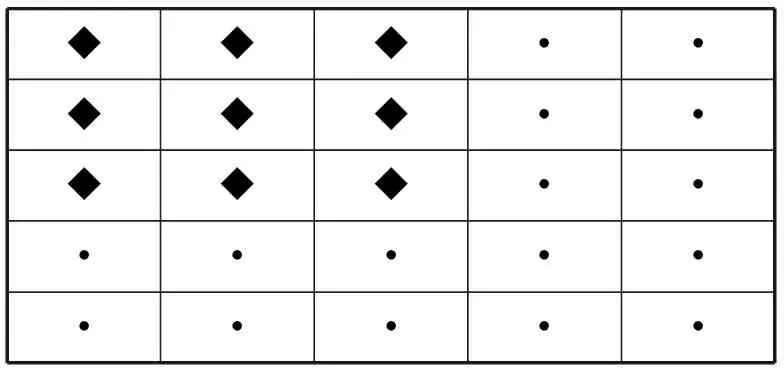

获胜者在投票人数中所占的最小比例。1986年诺贝尔经济学奖获得者——詹姆斯·布坎南(James M.Buchanan)在其直接投票模型中提到“39 601 的25.25%”比例即可获胜;同时,他还提出了一个间接投票模型,即在25人群体中仅有9人为赞成者,如何依据“少数服从多数”原则确保你获得通过[7]156-160?这是一个看似不可能的事情,因为如果按照传统的思维方式——直接选择,不会获得成功,但如果运用间接投票将会得出满意结果(见表1)。因为少数服从多数的形式主要有两种,即直接方式和间接方式。在选择公共政策、公共服务时,可以采取前者,也可以采取后者。究竟哪种形式更能代表民意,哪种形式更为有效?这在现实社会中很难有对错之分。

表1 投票分组情况

4.第三者的影响

在多数规则投票过程中,往往会出现“第三者”对投票结果产生间接的影响,即因为他的参与使投票分配的比例发生了一些微妙的变化,从而使得不可能的投票结果出现。陈水扁的从政生涯即与其经历的3次选举“奇迹”中的“第三者”有关:第一次选举奇迹是1994年12月的首届台湾省市长竞选活动,陈水扁与新党候选人赵少康竞争,黄大洲(国民党人)参选,充当了“第三者”,使陈水扁获胜;第二次选举奇迹发生于2000年的台湾地区民选总统,4个党派、4人(连战或宋楚瑜其中一人充当“第三者”)参与竞选,最终民进党通过39.3%的选票比例获胜;第三次选举奇迹是2004年3月19日,陈水扁在参与选举时制造突发事件,绝大多数军警奉命执勤,缺席投票选举,自己因此而获胜。

投票过程中的多数与少数,是一个相对概念,不能说通过多数规则的结果就是公平、正义、合理的,反之亦然。原因在于:其一,投票过程中少数与多数的变化,涉及到自上而下或自下而上的问题。很显然,自上而下是体现少数人(统治者)意志的一种投票方式,即传统习俗、独裁权威的抉择方式;自下而上是较能反映民意的一种少数服从多数的投票方式,这是人类历史发展中的一大进步。其二,投票规则中最能充分反映民意的是全体一致,但全体一致成本高、往往很难达成一致,所以,在现实社会中往往更多地采取多数规则,即少数服从多数,人们认为这是最为民主的一种投票方式。然而,少数服从多数规则在现实社会中的运用也存在着许多弊端,可以称为多数决困境,如以上探讨的绝对多数规则、相对多数规则、最小多数规则,以及“第三者”规则影响等。

传统观念认为,衡量投票规则公平与否,取决于是否反映了少数服从多数的原则。但是,历史告诉我们,许多少数服从多数的投票案例没能真正地体现公平正义原则,真正的公平正义在于体现遵从真理、程序公平、合规合理、避免暴政。

二、投票规则的理念——有限民主

现代著名投票理论专家戈登·塔洛克(Gordon Tullock)在其代表作《论投票——一个公共选择的分析》中提到民主投票:不管在什么地方,只要一个决策是通过投票作出的,高于最低标准的投票人数在平等自愿状态下投票,从某种程度而言就是民主[8]。

(一)投票规则的有限民主

投票中的民主原则即多数规则(少数服从多数),是社会比较公认的原则,而现代著名投票理论专家阿罗认为:所有能想到的民主选举,都有产生不够民主结果的可能[2]110。民主投票只是相对公平、相对合理。

1.有限理性与有限民主

1978年诺贝尔经济学奖获得者——赫伯特·西蒙(Herbert A.Simon),对“理性”(用评价行为后果的某个价值体系去选择较为满意的备选方案[9])这个概念进行分析得出:要达到“完全理性”应同时符合4种基本条件,即保持信息完全充分、能够穷尽所有可能的方案、良好的决策环境与理性投票抉择思维。这从理论上讲是可以到达的,但在现实中是无法实现的,因为现实中的人不可能是完全理性的,而只能是“有限理性”。由此西蒙获得了诺贝尔经济学奖。

从有限理性思考可以看出,投票中的民主也是一种“有限民主”。因为要实现完全的投票民主,应达到一定的基本条件:第一,大家都按照投票规则进行思考,即采取全体一致规则或者协商一致规则,但如果事事都采取这种规则,在现实社会中是无法实现的。因为全体一致规则不仅成本高而且容易出现策略性投票,即极少数人利用该规则达到自己利益的最大化;第二,投票民主原则,即少数服从多数原则,这也仅仅是相对公平规则,如果采取多数投票规则则可能会出现各种意外情境,如“多数人对少数人的专政(苏格拉底之死)”“相对多数的误区(赢家通吃)”“间接民主中的少数(布坎南选择)”和“第三者对投票结果的影响(小三现象)”等,以至于可能导致投票悖论、投票困境和投票异化等现象。

2.不可能定律的证明

对于投票民主问题的研究,最为经典的分析应该是1972年诺贝尔经济学奖获得者——肯尼斯·阿罗(Kenneth J.Arrow),在《社会选择与个人价值》中以“不可能定理”破解了孔多塞悖论:每个体系,如果在无独裁的情形下想要对3个及以上的方案做出集体选择,那么不可能存在加总社会成员偏好的方法,社会也没有一种客观地反映群体偏好的方法。某个偏好能否彰显出来关键在于其采用的民主规则,如果换成另一个规则将可能得到不同结果[2]111。同时,每个能想到的民主选举都有获得不民主结果的机率。萨缪尔森对此进行了评价,即在研究完全民主的历史中,那些伟大想法实则是一个逻辑层面的矛盾体,是在分析一个妄想。现实中绝不存在一个社会选择机制,能够以多数票规则加总社会成员个人偏好从而转化成社会偏好。一个偏好是否得以彰显,主要取决于其民主投票规则[10]。

(二)有限民主与有限规则

18世纪政治学家亚历山大·汉密尔顿(Alexander Hamilton)曾讲:把所有权力赋予少数人,他们就会压迫多数人(独裁获胜联盟);把所有权力赋予多数人,他们亦就此压榨少数人(相对获胜联盟)[11]。以投票方式进行决策的情景也是如此。运用一些投票方式,可能会出现少数人压迫多数人的结果;运用另一些投票方式,也可能会出现多数人压迫少数人的结果。

1.少数人压迫多数人的投票模型

人们往往热衷于探讨投票时是属于多数者或少数者,多数规则投票通过,即民主、公平、真理;否则,不民主、不公平、虚妄。其实,他们不知少数票也可能战胜多数票。布坎南在《同意的计算》中分析经典投票模型:在一个39 601人的社会模型中,只要10 000人赞成,方案即可获得通过(“39601/10000”模型);而接近4万人(39 601)的社会中,仅仅只占25.25%(10 000)的人,就会成为多数群体,那么在25人中只有9人认同,又如何成为多数呢(“25/9”模型)[7]156-170?前面分析探讨的美国历史上出现的4次“以少胜多”的投票案例、陈水扁从政过程中3次选举胜出的投票案例,以及投票经典假设理论“39601/10000”模型、“25/9”模型等,从投票实践到投票理论的经典案例或假设模型都说明:投票规则体系中的简单多数规则、间接投票规则等,都可能会出现少数人压迫多数人的情况。

为什么不避开这些投票规则(简单多数规则、间接多数规则),而采用更为民主、合理、有效的投票规则——全体一致规则?因为投票规则选择除了要考虑时间、地点、人数、背景等因素外,最为重要的是成本因素:一是外在成本,即每个投票者在进行投票过程中所需承担的成本,在全体一致规则下,如果每个人的投票偏好与其他人的偏好一致,则外在成本应为“零”,而只要有一人偏好不一致,则外在成本将大于零;二是时间成本,即投票过程所需耗费的时间,在全体一致规则下投票时间成本最大,在“独裁者”规则下时间成本最小、近似于零。

2.多数人压迫少数人的投票案例

投票民主,即少数服从多数。但是,少数服从多数不一定能体现真正的民主结果,因为真理不一定掌握在多数人手中,也就是说,少数服从多数原则也可能出现“多数人对少数人的专政”。如:历史上苏格拉底被多数决“处死”(“评审团”500人,最终以280∶220票判其有罪),并不一定是正确、合理的决策;拿破仑在法国大革命胜利后,公投为“资产阶级的皇帝”(1 900万人投赞成票),显然是“开历史倒车”;希特勒通过制宪的方式(立宪须多数决投票)屠杀犹太人,显而易见不符合人性的基本道法;我国某地方学校进行投票选“小偷”(全校投票,选出6名“小偷”),成为当代社会“多数人压迫少数人”的荒唐案例;2016年英国对于“脱欧”进行公开投票表决(“脱欧”,短期看好而长期不利,更多老年人赞成,更多年轻人不赞成),是与非只有让历史去检验。历史上5次经典的“多数决”投票案例,以及投票经典假设理论“相对多数”“绝对多数”“间接投票”等都印证了这样的道理。

全体一致规则虽然非常民主、公平,但是成本太高,在现实社会中很少采用;相反,“独裁者”规则,虽然成本很低,但它无法体现人们追求的民主、公平,在现实社会中人们往往拒绝采用这种投票规则。因而,人们更青睐于多数投票规则,成本相对较低、相对民主。

西蒙的有限理性原则、阿罗的不可能定律、历史投票经典案例等都说明,投票规则的民主只是一种相对的民主、有限的民主。因为投票规则的绝对民主、绝对合理,在现实社会中不具有其基本条件,投票规则的民主原则只是追求一个相对公平、相对规范、相对合理的状态。

三、投票规则的程序——规则公平

投票是揭示社会群体中投票者偏好的经典方式,但投票的结果取决于投票的逻辑结构(投票程序及其选择)。不同的投票程序可能会得出不同的投票结果;投票程序选择是否合理,对于投票结果影响非常大。

(一)投票程序决定投票结果

投票顺序决定投票结果,这是一个经典投票理论,出自18世纪著名的投票理论家——孔多塞。

1.孔多塞悖论的抉择

18世纪最为著名的投票理论专家——马奎斯·德·孔多塞(Marquis de Condorcet)提出“投票悖论”:甲、乙、丙代表3个人,A、B、C代表3个决策方案,每个人“偏好”不一[7]92-99。依据民主投票规则,3人中仅需2/3以上成员投票赞成就可获胜。偏好情况:甲:A>B>C,乙:B>C>A,丙:C>A>B。在第一轮的第一次选择中,A与B相比,B被淘汰,A胜出;在第二次选择中,胜者A与C相比,A被淘汰,C胜出。在第二轮的第一次选择中, A与C相比,A被淘汰,C胜出;在第二次选择中,胜者C与B相比,C被淘汰,B胜出。在第三轮的第一次选择中, B与C相比,C被淘汰,B胜出;在第二次选择中,胜者B与A相比,B被淘汰,A胜出。

2.孔多塞悖论的启示

依照一定的投票程序就会产生一定的规律,即某个方案若要成为获胜方案,应在第一轮投票时避免进入投票程序,在第二轮投票时进入就能达成预期投票结果,这种形成循环的选择结果,称为投票悖论。孔多塞悖论表明:投票规则相同,但是投票顺序不同,投票结果就会不同,即不同的投票程序会产生不同的投票结果。也就是说,当你需要通过某个方案,就应该将这个方案最后放入投票之中。萨缪尔森指出,不依照议事程序的多数决定规则,且能保障投票效率与个人偏好的投票规则是不存在的。

(二)投票程序决定公平正义

投票过程中,存在着程序正义与结果正义的博弈。也就是说,投票程序缺乏正义,最终结果也就缺乏正义。

1.投票程序选择涉及公平正义

2.经典投票案例论证公平正义

前面提到的“投票选小偷”以及苏格拉底被多数决“处死”、拿破仑公投“称帝”、希特勒立宪“屠杀犹太人”等荒唐案例,即是由于缺乏程序正义而导致投票结果的非正义性。从程序正义来讲,不能选择投票方式进行选举“小偷”,因为这种方式缺乏程序正义,出现不公平结果就成为必然,就如同分蛋糕一样,首先从程序上确定谁分蛋糕和谁最后选蛋糕。从结果正义来讲,通过投票选出的“小偷”,未必一定是真正的小偷。投票过程中的公平正义,意味着体现所有人的意愿,而不是“多数人的意愿”,更不是相对多数人的意愿。应该尽量寻求投票者的均衡、和谐,尽量避免出现将多数人的意志强加给少数人。

孔多塞悖论(程序决定结果)、相对多数悖论(10000/39601投票模型)、复选投票悖论(申奥经典案例)、少数服从多数悖论(苏格拉底被“多数决”处理)等等,都说明这样一个问题,即就某项投票规则而言都是规范的、合理的、公平的,但在不同的环境和条件下所产生出的投票结果大相径庭。

[1] 罗尔斯.正义论[M].何怀宏,何包钢,廖申白,译.北京:中国社会科学出版社,2009:30-85.

[2] 白波.图说博弈论[M].哈尔滨:哈尔滨出版社,2009.

[3] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第1、3卷[M].2版.北京:人民出版社,2002.

[4] JOHN RAWLS.A theory of justice[M].revised edition.出版地:The Belknap Press of Harvard University Press,2000.1.

[5] 陈建先,王超.主题·问题·难题·破题:公共政策制定中的利益表达机制研究[J].重庆理工大学学报(社会科学),2015(8):78-82.

[6] 何聪.安徽亳州怪事:抓不住小偷,学生投票选[N].人民日报,2004-05-14(5).

[7] 陈建先.博弈的乐趣[M].北京:中国言实出版社,2013.

[8] 戈登·塔洛克.论投票—— 一个公共选择的分析[M].李政军,杨蕾,译.成都:西南财经大学出版社,2007:14.

[9] 安宝生,徐联仓.决策行为分析[M].北京:北京师范大学出版社,1998:13.

[10]白波.博弈[M].哈尔滨:哈尔滨出版社,2005:110.

[11]汉密尔顿,杰伊,麦迪逊.联邦党人文集[M].程逢如,译.北京:商务印书馆,1980:331.

[12]卢梭.社会契约论[M].何兆武,译.北京:商务印书馆,1980:7.

(责任编辑 邓成超)

Fairness, Justice, Democracy and Rule:The Value Orientation of Voting Rules

CHEN Jianxian

(Teaching and Research Department of Public Administration, Party School of Chongqing Municipal Committee of CPC, Chongqing 400041, China)

Viktor. J. Vanberg, an expert in rule study,pointed out that whether choice without rules or rules without choice will make the public choice into a dilemma. Dennis C.Mueller,an public choice theory expert, pointed out that democracy is the process of making and implementing selection with formal vote. Voting is carried out in accordance with the rules of a choice, also an embodiment of democratic choice. Value orientation is one of the important contents of voting rules involving. Fairness and justice is the essence of voting rules;limited democracy is the idea of voting rules; rule fairness is the process of the voting rules.

fairness and justice; democratic rule; voting rule; value orientation

2016-10-19

国家社会科学基金项目“现代投票规则的博弈研究”(14BZZ082)

陈建先(1956—),男,广东番禺人,教授,研究方向:管理博弈论、公共管理学、公共经济学。

陈建先.公平·正义·民主·规则:投票规则的价值取向[J].重庆理工大学学报(社会科学),2017(7):67-72.

format:CHEN Jianxian.Fairness, Justice, Democracy and Rule:The Value Orientation of Voting Rules[J].Journal of Chongqing University of Technology(Social Science),2017(7):67-72.

10.3969/j.issn.1674-8425(s).2017.07.009

C935

A

1674-8425(2017)07-0067-06