唐代社会盗窃犯罪的治理

王旭

(南开大学历史学院,天津300350)

唐代社会盗窃犯罪的治理

王旭

(南开大学历史学院,天津300350)

唐代政府在处理盗窃案件时,以发放“公验”的方式保护受害人的利益,以格、律相结合的刑罚制度对盗窃犯进行严厉地惩罚。但由于社会经济、政治环境的变化,自唐肃宗、德宗对平赃规则以及盗窃罪刑罚进行改变以后,引发了唐后期盗窃罪刑罚不一、治理混乱的局面。此外,在契约中约定“寒盗”文句也是治理盗窃犯罪的措施之一,在一定程度上可以抵制销赃,保护善意购买人的权益。

唐代,盗窃,犯罪,刑罚,治理

盗窃是古今社会中常见的一种犯罪行为,这类犯罪损害了公私财产与社会安定,因而李悝著《法经》,“以为王者之政,莫急于盗贼,故其律始于《盗》《贼》”。①(唐)房玄龄:《晋书》卷30《刑法志》,北京:中华书局,1974年,第922页。中国文物研究所、新疆维吾尔自治区博物馆、武汉大学历史系编:《吐鲁番出土文书》(第6册),北京:文物出版社,1986年,第462~463页。《法经》所说的“盗贼”并不专指盗窃,唐人贾公彦说:“盗贼并言者,盗谓窃取人物,贼谓杀人曰贼。”②(汉)郑玄注,(唐)贾公彦疏:《周礼注疏》卷35《朝士》,北京:北京大学出版社,2000年,第1104页。贾氏所谓的“盗”,只是就盗窃而言。然而,唐律规定“公取、窃取”,“皆名为盗”,③(唐)长孙无忌:《唐律疏议》卷20《贼盗律》,北京:中华书局,1983年,第379页。将“盗”分为“强盗、窃盗”。④《唐律疏议》卷5《名例律》,第109页。以威胁或暴力的方式强取财物的行为谓之强盗,以“潜形隐面”等隐秘的方式窃取财物谓之“窃盗”。⑤《唐律疏议》卷19《贼盗律》,第356~358页。20世纪80年代,学界对中国古代盗窃罪已有初步探索。⑥参见陆惠芹《盗窃罪小考》,《河北法学》1984年第3期;孙力《〈唐律〉窃盗罪初探》,《政法学刊》1988年第4期。程喜霖和刘俊文先生在考释吐鲁番文书时亦略有涉及,并就盗窃案件中的“公验”先后提出“索赃凭证”说、⑦程喜霖:《唐代的公验与过所》,《中国史研究》1985年第1期。“追捕证明”说,⑧刘俊文:《敦煌吐鲁番唐代法制文书考释》,北京:中华书局,1989年,第536页。两种见解。90年代后,学者们对中国古代盗窃罪概念的形成发展、惩治的特点、共犯的处罚、退赃制度、平赃制度与处罚原则等问题做了通史性的宏观研究,⑨参见钱大群《中国古代盗窃罪研究》,《南京大学学报》(哲学·人文·社会科学)1992年第2期;刘柱彬:《中国古代盗窃罪的产生、成立及处罚》,《法学评论》1996年第6期。近年来有关唐宋盗窃罪刑罚演变的考察,⑩魏殿金:《唐宋“窃盗”的法定刑演变考证》,《思想战线》2014年第1期。丰富了本课题的研究。然而就唐代而言,不仅争议性的问题尚存,而且在涉及刑罚、量刑等问题时,着眼于长时段考察的论著往往注重唐律,以及唐后期敕令对量刑的影响;却忽视了盗窃罪刑罚制度中的格、律结合以及唐代平赃制度的多次变化所导致的量刑与物价变化之间的关系。本文借助传统文献与敦煌吐鲁番文书,拟就当前研究中存在的争议与问题,通过探讨“公验”、刑罚、平赃量刑、契约中的“寒盗”文句,以窥探唐代对盗窃犯罪的治理。

一、“请给公验”:

盗窃案中“公验”的作用辨析

吐鲁番出土文书《唐麟德二年(665)张玄逸辩辞为失盗事》(66TAM61:22(a))、①(唐)房玄龄:《晋书》卷30《刑法志》,北京:中华书局,1974年,第922页。中国文物研究所、新疆维吾尔自治区博物馆、武汉大学历史系编:《吐鲁番出土文书》(第6册),北京:文物出版社,1986年,第462~463页。《唐永淳元年(682)坊正赵思艺牒为勘当失盗事》(64TAM29:89(a)),①中国文物研究所、新疆维吾尔自治区博物馆、武汉大学历史系编:《吐鲁番出土文书》(第7册),北京:文物出版社,1986年,第77页。展示了唐代两桩盗窃案的调查情况,两案中的失主均提出“请给公验”的请求。“公验”是由官府开具的证明文书,学界一般把它与“过所”联系起来讨论,②程喜霖:《唐代的公验与过所》,《中国史研究》1985年第1期。无论是从经济、交通、旅行的角度,还是从唐代与日本的比较史角度,均有深入研究,③〔日〕砺波护:《过所公验研究小史》,砺波护、韩昇编:《隋唐佛教文化》,韩昇、刘建英译,上海:上海古籍出版社,2004年,第155~167页。但是从盗窃案件角度的探讨不多。“公验”在盗窃案件中起到什么作用呢?程喜霖先生认为:“失主请求给予曾经失盗的证明文件,以便它日访得盗踪时,作为追索盗赃的凭证。”④程喜霖:《唐代的公验与过所》,《中国史研究》1985年第1期。此后,刘俊文先生在考释《唐麟德二年张玄逸辩辞为失盗事》时解释道:

张玄逸告盗不得实,意欲“更自访觅”,然唐制,凡非官司所遣,皆不得擅追摄人。《唐律疏议》卷二五“诈称官捕人”条云:“诸诈为官及称官所遣而捕人者,流二千里。为人所犯害,(注云:犯其身及家人、亲属、财物等。)而诈称官捕及诈追摄人者,徒一年。(注:未执缚者,各减三等。)”是故,张玄逸乃请给公验,以便自行访觅盗者。⑤刘俊文:《敦煌吐鲁番唐代法制文书考释》,第536页。

概言之,刘氏认为若不申请“公验”而自行访觅,则违反唐制及唐律“诈称官捕人”条的规定。可见刘氏与程氏的观点不尽相同,但刘氏的解释有如下两点疏忽。

首先,唐代并非所有案件都是“凡非官司所遣,皆不得擅追摄人”。如《唐律疏议》卷28《捕亡律》“邻里被强盗不救助”条议曰:

邻里被窃盗,承告而不救助者,从杖一百上减;闻而不救助者,从杖九十上减;官司承告不即救助者,从徒一年上减。⑥《唐律疏议》卷28《捕亡律》,第531、528页。

可见,当发生盗窃犯罪时,法律规定邻里之间有相互救助的义务,并不需要事先请示官司,相反,若“闻而不救”还将会受到杖罚。不仅邻里可以帮助捉拿窃贼,即使是素不相识的路人亦可在不经官司委派的情况下帮助捉拿盗贼。前书同卷“被殴击奸盗捕法”条云:“诸被人殴击折伤以上,若盗及强奸,虽傍人皆得捕系,以送官司。”⑦《唐律疏议》卷28《捕亡律》,第531、528页。可见在诸如窃盗、强盗、强奸等案件中,官司派遣并非追捕的必要条件,唐律允许自行捉捕窃贼。《朝野佥载》记载唐代怀州人董行成捉捕偷驴贼一事便是生动的例证。现将这段史料抄录如下:

怀州河内县董行成能策贼。有一人从河阳长店盗行人驴一头并皮袋,天欲晓,至怀州。行成至街中见,嗤之曰:“个贼住,即下驴来。”即承伏。人问何以知之,行成曰:“此驴行急而汗,非长行也;见人则引驴远过,怯也。以此知之。”捉送县,有顷驴主踪至,皆如其言。⑧(唐)张鷟:《朝野佥载》卷5,北京:中华书局,1979年,第109页。

董行成在街中偶遇偷驴贼,此事原本与其无关。但当董行成识破盗贼之后,在未报告官府的情况下当即将贼人捉获并送往县司。这一细节描写恰好印证了唐律规定的事关盗窃犯罪,“虽傍人皆得捕系”。

其次,“诈称官捕人”条,属《诈伪律》,构成此罪的前提条件必须是诈称官人或官府派遣。换言之,若不诈称官捕人,就不违反该法律。至于是否可以追捕,则并不属于该法所管辖的范畴。况且《唐律疏议》解释道:“此条注云‘犯其身及家人、亲属、财物等’,谓非折伤以上、盗及强奸之色,而诈称官捕,合徒一年。”⑨《唐律疏议》卷25《诈伪律》,第464页。即这条规定不适用于盗窃犯罪。因此,刘氏引该法来论证“凡非官司所遣,皆不得擅追摄人”,有些欠妥。

如果毫不相关的“傍人”都可以捉捕窃贼,那么“公验”作为“官司所遣”的追捕证明的意义就不大了,至少应该还有其他作用。笔者比较赞同程氏的“索赃凭证”说。《唐律疏议》卷19《贼盗律》“强盗”条讨论了在“绝时”前后的追捕行为对案件性质所产生的影响:

问曰:“据《捕亡律》:‘被盗,虽傍人,皆得捕系。’未审盗者将财逃走,傍人追捕,因即格伤,或绝时、不绝时,得罪同‘强盗’否?”

答曰:“依律:‘盗者,虽是傍人,皆得捕系以送官司。’盗者既将财逃走,傍人依律合捕,其人乃拒伤捕者,即是‘先盗后强’。绝时以后捕者,既无财主寻逐,便是不知盗由,因相拒格,唯有‘拒捕’之罪,不成‘强盗’。”①《唐律疏议》卷19《贼盗律》,第357页。(宋)王溥:《唐会要》卷40《君上慎恤》,上海:上海古籍出版社,2006年,第841页。

从一问一答中可知,在“绝时”以前追捕,若窃贼拒捕,案件性质由窃盗变为强盗,依强盗之法仍可追赃。但是在“绝时”以后追捕,若盗贼拒捕只构成拒捕罪,拒捕罪无追赃的规定。判定盗窃案是否“绝时”,②所谓“绝时”,《唐律疏议》卷21《斗讼律》“斗殴杀人”条:“谓忿竞之后,各已分散,声不相接,去而又来杀伤者,是名‘绝时’。”(第388页)此“绝时”是指忿争已经结束后的时间段。然而盗窃案不同于纷争,往往是窃贼得手之后,失主才发觉财物被盗。如果以窃贼作案后离开作为“绝时”,那么就损害了受害人的权益。关键要看有无财主寻逐,即有无“盗由”。若无人寻逐或无“盗由”则为“绝时”。“公验”就是证明有“盗由”的官方凭证,③“公验”在交通往来中可作为“来由”“行由”的凭据,如《唐贞观二十二年(648)庭州人米巡职辞为请给公验事》(73:TAM 221:5)6-7行:“恐所在烽塞,不练来由。请乞公验”(《吐鲁番出土文书》,第7册,第9页。)又如《圆珍台州温州公验》:“恐所在州县镇铺,不练行由,伏乞公验,以为凭据。”(〔日〕砺波护:《入唐僧带来的公验和过所》,《魏晋南北朝隋唐史资料》1996年第16期。)小野胜年指出:“公验”泛指官方证明文书,旅行证明书也是“公验”的一种(参见氏著《山東にぉけゐ圓仁の見聞》,塚本博士頌壽記念會編:《塚本博士頌壽紀念佛教史學論集》,塚本博士頌壽記念會刊,昭和三十六年[1961年]版,第185页)。既然“公验”起到证明凭据的作用,那么其在盗窃案中未尝不可作为证明有“盗由”的凭据。也是日后索赃的凭证。在“请给公验”之后,加上“更自访觅”四个字,意思就是:“请官司开具‘盗由’证明,失主还要继续寻逐窃贼,不放弃追赃。”由于史料中并未明确记载“公验”在盗窃案件中的作用,因此还有待通过考古发现来进一步验证。但是从文书所反映的情况来看,申请“公验”应是盗窃案件侦破环节常见而又重要的程序之一。

二、“格律结合”:盗窃犯罪的处罚

按照唐代司法程序“盗物获赃,然可科罪”。④中国文物研究所、新疆维吾尔自治区博物馆、武汉大学历史系编:《吐鲁番出土文书》(第8册),北京:文物出版社,1987年,第107页。如敦煌P.3813《文明判集残卷》记载法官判曰:“行盗礼合计赃,定罪须知多少。多少既无匹数,不可悬科。更问盗赃,待至量断。”⑤刘俊文:《敦煌吐鲁番唐代法制文书考释》,第438页。可见,若未能缴获盗赃,即使捉获盗贼也不能对其定罪。唐律规定:“诸窃盗,不得财笞五十;一尺杖六十,一匹加一等;五匹徒一年,五匹加一等,五十匹加役流。”⑥《唐律疏议》卷19《贼盗律》,第358页。有时候学者习惯将此规定作为唐前期一般盗窃罪的法定刑罚,⑦魏殿金:《唐宋“窃盗”的法定刑演变考证》,《思想战线》2014年第1期。而忽视了唐代法律包括律、令、格、式,唐律中的规定并非唐代惩罚盗窃犯罪的全部法律。

以一般盗窃犯罪为例,唐代实行依律处罚与“律外决杖”相结合的刑罚制度。《通典》记载:

总章二年五月,上以常法外先决杖一百者,多致殒毙,乃下诏曰:“别令于律外决杖一百者,前后总五十九条,内有盗窃及蠹害尤甚者,今量留十二条,自余四十七条,并宜停废。”⑧(唐)杜佑:《通典》卷170《刑法八》,北京:中华书局,1988年,第4413页。

据此可知,所谓“常法外先决杖一百”即“律外决杖一百”。在唐代早期的刑罚中原本共有59条罪行适用于“律外决杖一百”,唐高宗鉴于决杖多致犯人死亡,因而在总章二年(669年)下令只保留12条罪行适用于此法,其中就包括“盗窃及蠹害尤甚”的犯罪行为。虽然史籍对这12条罪行并无详细记载,但是敦煌出土的《神龙散颁刑部格》残卷(P.3078,S.4673)中规定:“盗计赃满一匹以上,及詃诱官私奴婢,并恐喝取财,勘当知实,先决杖一百,仍依法与罪。”⑨刘俊文:《敦煌吐鲁番唐代法制文书考释》,第249页。这恰好与总章二年停废“常法外先决杖一百”条目之时,特别保留“盗窃”等条目的史实相印证。可见唐前期对盗窃犯罪一贯继承了“律外决杖”的惩罚制度。《散颁刑部格》规定执行“先决杖一百”的前提条件是“盗计赃满一匹以上”。⑩刘俊文:《敦煌吐鲁番唐代法制文书考释》,第249页。所谓“仍依法与罪”是指先执行“律外决杖”再依据唐代法律定罪量刑,说明盗窃罪须分别执行《格》《律》所规定的刑罚。这种刑罚制度应该在总章二年以前就已经形成。盗窃犯罪“先决杖一百”的制度直到唐玄宗开元十二年(724年)才有所改变,其年四月敕曰:“比来犯盗,先决一百。虽非死刑,大半殒毙。言念于此,良用恻然。今后抵罪人合杖,敕杖并从宽,决杖六十。”①《唐律疏议》卷19《贼盗律》,第357页。(宋)王溥:《唐会要》卷40《君上慎恤》,上海:上海古籍出版社,2006年,第841页。“先决杖一百”导致多半犯人未犯死罪却死于杖刑之下,鉴于此,唐玄宗将决杖一百减少为决杖六十,刑罚有所减轻。

唐德宗时盗窃罪的刑罚中开始出现死刑,建中三年(782年)敕曰:“窃盗赃满三匹以上者,并准敕集众决杀。”①(宋)王钦若:《册府元龟》卷612《刑法部·定律令第四》,南京:凤凰出版社,2006年,第7071页。但在这一时期,唐德宗也对“律外决杖”的适用条件进行了修改。贞元八年(792年)十一月诏曰:“比者所司断罪,拘守科条,或至死刑,犹先决杖,处之极法,重此伤残,非恻隐也。自今罪至死者,勿决先格。”②《册府元龟》卷612《刑法部·定律令第四》,第7071页。按:《册府元龟》卷612《刑法部·定律令第四》,文渊阁四库全书本载:“自今罪至死者,勿先决杖。”《宋本〈册府元龟〉》记作“勿决先格”(北京:中华书局,1989年影印本,第1901页)。凤凰出版社点校同宋本,今从之。可见唐后期虽然不再对死刑犯执行“先决杖”之法,但是“律外决杖”制度并未废除。

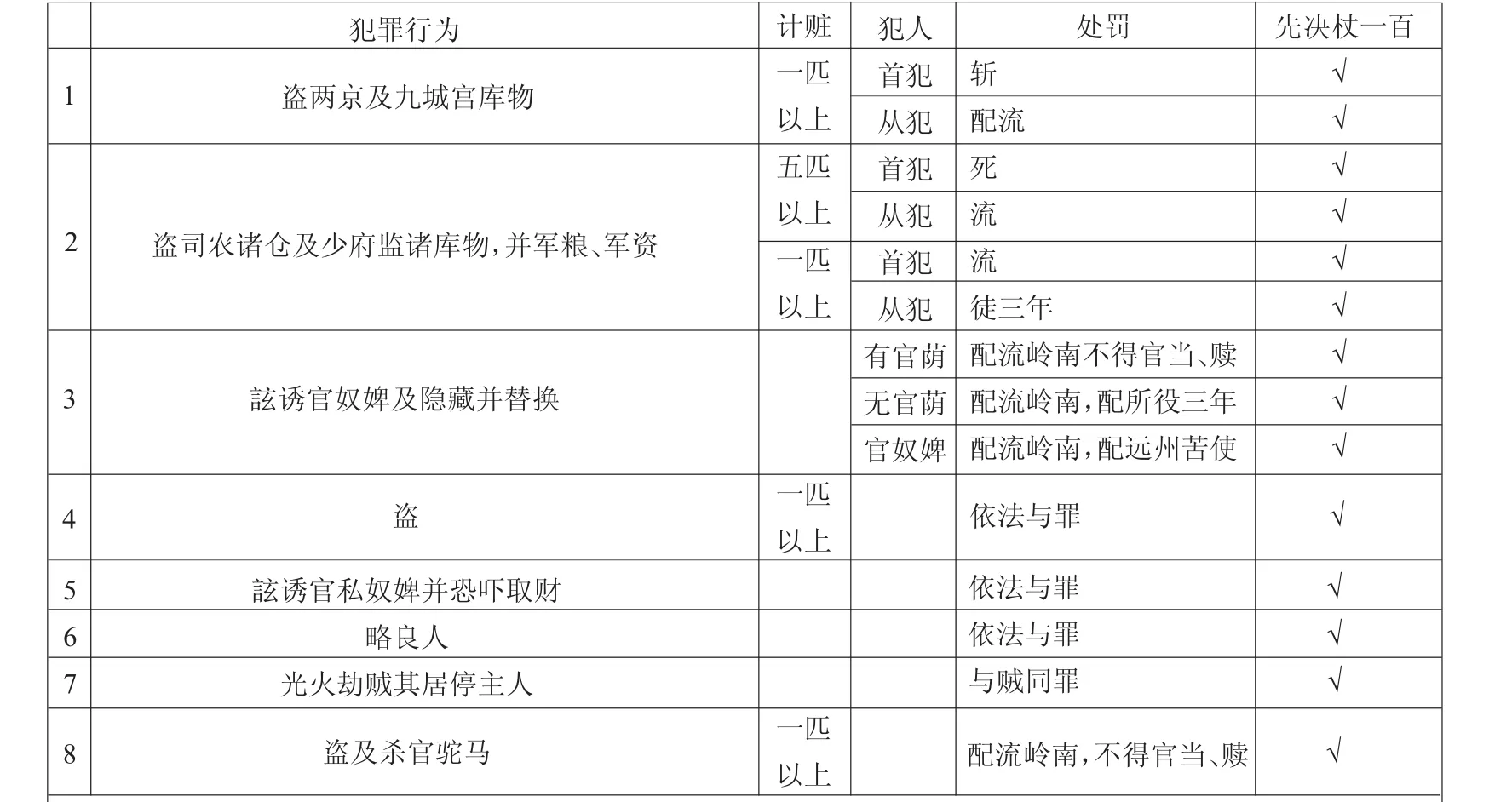

《神龙散颁刑部格》除了对一般盗窃犯罪增加“律外决杖”刑罚以外,也对唐律《贼盗律》中其它类型盗犯的惩罚进行了补充和修改。下表据《神龙散颁刑部格》残卷整理,简要论述如下。

表1:《神龙散颁刑部格》残卷中对盗犯的处罚规定

补充和修改主要表现在以下三个方面:一是仅对唐律规定的刑罚进行补充。如一般性窃盗、强盗、略良人等,仍然依唐律定罪,只是增加“先决杖一百”这种刑罚。二是补充唐律没有明确记载的犯罪内容,并增设相应的刑罚。如盗取包括军资、军粮在内的两京及九城宫、司农、少府库物,光火劫贼其居停主人等,③参见刘俊文:《敦煌吐鲁番唐代法制文书考释》,第248、251页。居停有留宿客人和存放货物两种意思(参见〔日〕加藤繁:《中国经济史考证》,吴杰译,北京:中华书局,2012年,第401页)。故《神龙散颁刑部格》中的“居停”应该是指留宿犯人及存放赃物。这些行为及其刑罚均是对唐律的补充。三是对唐律规定的犯罪内容进行部分补充,并修改唐律中已有的刑罚。如唐律规定:“诸略奴婢者,以强盗论;和诱者,以窃盗论。各罪止流三千里……隐藏者减一等坐之”,④《唐律疏议》卷19《贼盗律》,第371~372、356页。其中没有“詃诱”及“替换”的处罚规定。《散颁刑部格》“詃诱官奴婢及隐藏并替换”条,对此作了补充,并将刑罚一律改为“配流岭南”。⑤刘俊文:《敦煌吐鲁番唐代法制文书考释》,第248、252页。又如“盗杀官驼马”条,在唐律只有“诸盗官私牛马而杀者,徒二年半”的规定,⑥《唐律疏议》卷19《贼盗律》,第371~372、356页。“盗杀官驼”是对犯罪内容的补充,同时将刑罚改为“配流岭南”,并“先决杖一百”。⑦刘俊文:《敦煌吐鲁番唐代法制文书考释》,第248、252页。

三、“平赃量刑”:物价与量刑的联动

盗窃罪的定罪需要以盗赃为依据,进行平赃量刑。唐律规定:“诸平赃者,皆据犯处当时物价及上绢估。”⑧《唐律疏议》卷4《名例律》,第91页。刘柱彬先生认为,“这里‘平’是取公平之意”,进而又指出“《宋刑统·名例律》中规定为:‘犯处,当时,中估’,即把唐律的‘上绢估’改为‘中绢估’,即取上、中、下三等绢中之中等,这样一来,就显得更为公平”。①刘柱彬:《中国古代盗窃罪的产生、成立及处罚》,《法学评论》1996年第6期。(后晋)刘昫:《旧唐书》卷50《刑法志》,北京:中华书局,1975年,第2150页。然而“平”除了有公平之意以外,又可以与“评”字通假,有评估、估价之意。《唐会要》引《名例律》时,则将“平”写作“评”,即“评赃者,皆据犯处当时物价及上绢估”。②《唐会要》卷40《定赃估》原载:“评赃者,皆据犯处当时物价,及上绢估评功庸者。计一人一日为绢三尺……”(上海:上海古籍出版社,2006年,第851页)按:此处断句有误,“评赃者”与“评功庸者”各为一事,故应在“评功庸者”之前以句号断开。《唐会要》卷40《定赃估》,第850~851、851页。《钦定礼记义疏》曰:“平,评也。谓评其贾也。”③《钦定礼记义疏》卷48《少仪第十七》,文渊阁四库全书电子版。按:“贾”通“价”。故“平”取评估、估价之意,应更为恰当。此外《宋刑统·名例律》仍沿袭唐律,并未将“上绢估”改为“中绢估”。④(宋)窦仪:《宋刑统》卷4《名例律》,北京:法律出版社,1998年,第74页。宋代规定:

国朝之制,凡犯赃者,据犯处当时物准上估绢平赃。如所犯赃去见禁处千里外及赃已费用者,皆于事发处依犯时中估物价约估,亦依上估绢平赃。⑤(清)徐松辑:《宋会要辑稿》刑法3之1,北京:中华书局,1957年,第6578页。

所谓“中估”是指当赃已费用或离犯处较远时,取事发处中等物价估值,但平赃仍以上绢估。

《唐律疏议·名例律》对平赃规则有详细解释,疏曰:

赃谓罪人所取之赃,皆平其价直,准犯处当时上绢之价。依令:“每月旬别三等估。”其赃平所犯旬估,定罪取所犯旬上绢之价。假有人蒲州盗盐,嶲州事发,盐已费用,依令“悬平”,即取蒲州中估之盐,准蒲州上绢之价,于嶲州断决之类。纵有卖买贵贱,与估不同,亦依估价为定。⑥《唐律疏议》卷4《名例律》,第91页。

唐律规定盗窃罪是以绢匹的多少计赃量刑,因此,盗窃所得的赃物一般需要按其价格换算成绢匹。由于不同成色的绢,在不同时间、不同地区价格会有所不同,为了统一标准,唐代规定以犯处当旬的上等绢之价折算。平赃的方式可分为“对平”与“悬平”。“赃若见在犯处,可以将赃对平”,⑦《唐律疏议》卷4《名例律》,第91页。即在犯处缴获赃物就地折算成绢匹数。“悬平”是指在别处缴获赃物,依据犯处的上等绢的价格折算。上等绢的价格必然高于中、下等绢的价格,因此,同样的赃物自然是以上等绢折算出的绢匹最少。实际上用“上绢估”相比于用“中、下绢估”量刑相对较轻,更有利于对犯人从轻处罚。

虽然唐律统一以上等绢为平赃标准,但现实问题是不同地区的上等绢也存在价格相差悬殊的问题,从而导致不同地区刑罚轻重不一。为此朝廷采用李林甫的建议,统一全国定赃的绢价,规定每匹绢的价格为五百五十钱,以此来解决各地刑罚轻重不同的问题。《唐会要》载开元十六年五月三日,御史中丞李林甫奏:

天下定赃估,互有高下,如山南绢贱,河南绢贵。贱处计赃三百即入死刑,贵处至七百已上方至死刑。即轻重不侔,刑典安寄?请天下定赃估,绢每匹计五百五十价为限。敕:依。其应征赃入公私,依例程。⑧《唐会要》卷40《定赃估》,第850~851、851页。

倘若参考开元十三年,“绢一匹二百一十文”,⑨《通典》卷7《食货七》,第152页。天宝五载(746年),“绢一匹钱二百”,⑩(宋)欧阳修:《新唐书》卷51《食货一》,北京:中华书局,1975年,第1346页。可知统一后的绢价(后文称“统一价”)总体上高于一般地区市场价格,这意味着用统一价平赃,则折算出绢的数量相对较少。因此,开元十六年这次统一平赃标准,客观上减轻了盗窃罪的量刑。开元二十二年,户部尚书李林甫又受诏改修格令。①刘柱彬:《中国古代盗窃罪的产生、成立及处罚》,《法学评论》1996年第6期。(后晋)刘昫:《旧唐书》卷50《刑法志》,北京:中华书局,1975年,第2150页。“绢每匹计五百五十价”这条定赃标准,很有可能在此时被编入格中。故而唐肃宗在上元二年(761年)正月敕:

先准格例,每例五百五十价,估当绢一匹。自今已后,应定赃数宜约当时绢估,并准实钱,庶叶从宽,俾在不易。②《唐会要》卷40《定赃估》原载:“评赃者,皆据犯处当时物价,及上绢估评功庸者。计一人一日为绢三尺……”(上海:上海古籍出版社,2006年,第851页)按:此处断句有误,“评赃者”与“评功庸者”各为一事,故应在“评功庸者”之前以句号断开。《唐会要》卷40《定赃估》,第850~851、851页。

唐肃宗在宣布停止执行开元时期制定的每匹绢统一以五百五十钱平赃的同时,又规定以时价和实钱计赃,并在敕文中说其目的是“庶叶从宽,俾在不易”,意思是希望从宽处罚,不改变宽仁的政策。然而如前所述,唐玄宗实行统一价平赃,相当于是提高了入罪门槛,已然是对犯人从轻发落。为何肃宗说废止该法的目的也是从宽处罚呢?前后政策看似矛盾,实则并不矛盾。这是因为上元二年正值安史之乱期间,由于战争、灾害等原因,导致社会经济遭受严重破坏。此时物价急剧上涨,每匹绢的价格已远高于唐玄宗时期规定的统一平赃价。杜甫作于广德二年(764年)的《忆昔》诗云“岂闻一绢直万钱”,①(唐)杜甫著,(清)仇兆鳌注:《杜诗详注》,北京:中华书局,1979年,第1164页。《唐会要》卷40《定赃估》,第852页。便是对社会现实状况的反映。物价上涨会间接地作用于平赃量刑的结果,对此宋朝人曾有颇为精辟的总结:

承平之日,物价适平,以物准钱则物多而钱寡,故抵罪者不至遽罹重法。迨今师旅之际,百物腾踊,赃虽无几而钱价以多,一为盗窃,不下徒罪,情实可悯。②《宋会要辑稿》刑法3之6,第6580页。

唐宋两代历史虽有不同,但物价规律基本相同。在安史之乱期间统治者希望通过推行宽宥的政策来安抚民心,但由于当时物价已高出开元时期很多,恰如宋人所说“赃虽无几而钱价以多”,若仍以统一价平赃,则算出的绢匹数肯定比开元时期多,这样量刑起点必然会提高,刑罚会相对较重。反之,若以时价平赃,量刑起点会相对较低,这才符合肃宗“庶叶从宽”的意愿,故而颁布上述敕令。可见盗窃罪的量刑标准虽未做修改,但通过改变平赃规则同样可以达到影响量刑轻重的效果,这就是唐代物价与量刑之间的联动关系。

唐德宗建中三年,朝廷颁布敕令对盗窃罪的刑罚进行了调整(下文简称“建中三年敕”)。该敕节文在元和四年(809年)京兆府奏状中援引如下:

准建中三年三月敕节文,当府界内捉获强盗,不论有赃无赃,及窃盗赃满三匹以上者,并准敕集众决杀。不满匹者,量事科决补充。所由犯盗人,虽有官及属军等,一切并依此例处分。③《册府元龟》卷612《刑法部·定律令第四》,第7071页。

据节文可知,盗窃罪的量刑标准与唐律相比有了明显变化,赃满三匹以上即决杀,并且将死刑作为盗窃罪最高刑罚,而在唐律中三匹以上仅为杖刑,且并无死刑。清人沈家本评曰:“窃盗五匹徒一年,五匹加一等,五十匹加役流,无死罪,此三匹即决杀,亦可谓重矣。”④(清)沈家本:《历代刑法考》,北京:中华书局,1985年,第949页。沈氏所谓的“重”是与唐律进行比较,若与建中以后相比,则此时刑罚尚属较轻。唐德宗建中元年开始实施两税法,由于该法实行之初,曾一度导致物重钱轻的局面,加之与藩镇作战的影响,此时绢的价格在整个唐代都属于一个比较高的时期。如元和十五年李翱在《疏改税法》中称:

自建中元年初定两税至今四十年矣,当时绢一匹为钱四千……今税额如故,而粟帛日贱,钱益加重,绢一匹价不过八百。⑤(唐)李翱:《李文公集》卷9《疏改税法》,上海涵芬楼借江南图书馆藏明成化乙未刊本影印。

可知在两税法施行之初,一匹绢价值四千钱,以时价平赃,则大约相当于开元时期统一价的七倍多。但是与肃宗的“庶叶从宽”政策不同,自建中二年卢杞担任宰相以后,受其影响,德宗的施政风格由“务崇宽大”转变为“以严刻御下”。⑥(宋)司马光:《资治通鉴》卷227“唐德宗建中三年四月壬午”条,第7329页。建中三年敕的颁布难免不是受这种施政风格改变的影响,因而刑罚比此前有所加重。

自唐肃宗取消用统一价平赃后,绢价浮动关乎量刑轻重,然而更严重的问题是,各地绢价差异使得平赃量刑亦有差异。唐德宗将死刑纳入盗窃犯罪的刑罚中,又与唐律所定刑罚相冲突,所谓“窃盗本无死刑,遂使刑法不一”。⑦《唐会要》卷39《议刑轻重》,第834、834、835页。这些法律的改变是导致唐后期盗窃犯罪治理混乱的重要原因。开成五年(840年)十二月十四日中书门下的奏状中就反映了此问题:

“准律,窃盗五[十]匹以上,加役流。”今自京兆、河南尹,逮于牧守,所在为政,宽猛不同,或以百钱以下毙踣,或至数十千不死。轻重既违法律,多以收禁为名,法自专行,人皆异政。⑧《唐会要》卷39《议刑轻重》,第834、834、835页。

鉴于此,唐武宗企图通过以钱计赃的方式统一计赃标准,解决帝国治内刑罚不一的问题,但他下令“窃盗计赃至钱一贯以上,处极法”,⑨《唐会要》卷39《议刑轻重》,第834、834、835页。又过于严厉。因而唐宣宗大中四年(850年)采用刑部奏请,恢复“窃盗赃满三匹已上决杀”之法。⑩《旧唐书》卷18下《宣宗纪》,第627页。两年后,又针对各地平赃标准不一的问题,按照中书门下的建议:

州府绢价,除果、阆州外,无贵于宋、亳州。上估绢者,则外州府不计有土绢及无土绢处,并请一例取宋、亳州上绢估,每匹九百文结计。①(唐)杜甫著,(清)仇兆鳌注:《杜诗详注》,北京:中华书局,1979年,第1164页。《唐会要》卷40《定赃估》,第852页。

这次并非简单地恢复以统一价平赃,而是考虑了地域差异后有所区分地实施统一价平赃,并进一步规定:

如所取得绢已费使,及不记得当时州土色目,即请取犯处市肆见货当处中估绢价平之。如不出绢处,亦请以当处见货杂州中估绢价平之。①②《唐会要》卷40《定赃估》,第852页。黄怀信:《小尔雅汇校集释》,西安:三秦出版社,2002年,第50页。

从量刑的角度说,“取犯处市肆见货当处中估绢价平之”要比用上绢平赃的量刑略重,但前提条件是赃物已被挥霍使用,或“不记得当时州土色目”。②(东汉)班固:《汉书》卷48《贾谊传》,北京:中华书局,1962年,第2244页。被盗物灭失导致客观上已难以平赃,同时也给失主带来更大的损失,因此以中绢平赃具有加重量刑的意义。每匹绢以九百钱计赃,在唐后期应该算是比较适中的价格。③全汉昇:《唐代物价的变动》,《历史语言研究所集刊》(第11册),北京:中华书局,1987年,第130~131页。中国文物研究所、新疆维吾尔自治区博物馆、武汉大学历史系编:《吐鲁番出土文书》(第9册),北京:文物出版社,1990年,第34页。窃盗赃满三匹决杀之法至五代时期仍被沿用,如后唐时大理寺奏:“所用法书窃盗条,准建中年赃满三匹以上决杀,不及三匹量情决杖。”④(宋)王溥:《五代会要》卷9《定赃》,上海:上海古籍出版社,2006年,第153~154页。〔日〕仁井田升:《中国法制史》,牟发松译,上海:上海古籍出版社,2011年,第245页。

纵观唐后期平赃制度的变化,唐肃宗取消统一价平赃在当时看来是一种宽仁之举,但随着绢价的变动,唐后期盗窃犯罪治理之混乱亦与此关系甚大。宣宗根据当时物价及地区差异重新设定统一的平赃绢价乃是解决平赃标准混乱的理性之举,是以北宋初年还基本维持着宣宗时期的量刑尺度。⑤宋太祖建隆二年(961年)规定:“自今犯窃盗,赃满三贯文坐死,不满者节级科罪”(参见《宋会要辑稿》刑法3之1,第6578页),即盗窃三千文钱处死,这与唐宣宗时期二千七百文决杀的标准差距不大。《唐律疏议》卷20《贼盗律》,第375页。

四、拒绝“寒盗”:交易环节抵制销赃

在敦煌吐鲁番契约文书中,经常出现“寒盗”一词。关于其含义学界已有许多解释,⑥张小艳:《敦煌社会经济文献词语论考》,上海:上海人民出版社,2013年,第394~399、394页。其中颇受认可的一种解释是:“同诃盗,诃斥对方(拥有之物)乃偷盗所得。”⑦张小艳:《敦煌社会经济文献词语论考》,上海:上海人民出版社,2013年,第394~399、394页。邓文宽先生在此解释的基础上又提出“‘寒盗’一词的正写似应作‘譀盗’”。这类观点主要是基于音韵和语境上的推测,“尚未从文献中获得书证”。⑧邓文宽:《“寒盗”或即“譀盗”说》,《敦煌研究》2014年第3期。王启涛先生据《小尔雅·广诂》记载“寒”有“略、掠,取也”之训,将“寒盗”释为“强抢”,至于《小尔雅》是否吸取了“寒”在唐宋的用法与意义,王氏亦不太肯定。⑨王启涛:《吐鲁番出土文书词语考释》,成都:巴蜀书社,2004年,第174~176页。其实唐人已有训解,只是以往研究中有所忽视。

据唐代的《六臣注文选》卷34《曹植·七启》:“寒芳苓之巢龟,脍西海之飞鳞。”其中唐代的五位大臣在“寒”字下注曰:“寒作搴。”吕向又在句末注曰:“搴,取也。”⑩(梁)萧统编,(唐)李善等注:《六臣注文选》,北京:中华书局,1987年影印本,第644页。可见“寒”在唐代有“取”之意。清人王煦亦曾有“寒当与搴通”的推断。①②《唐会要》卷40《定赃估》,第852页。黄怀信:《小尔雅汇校集释》,西安:三秦出版社,2002年,第50页。再联想到贾谊《策》云:“盗者剟寝户之帘,搴两庙之器。”②(东汉)班固:《汉书》卷48《贾谊传》,北京:中华书局,1962年,第2244页。则“寒”“搴”“盗”之间应存在关联,三者含义有相近之处。因此“寒盗”可直译为“盗取”。但在唐律中“盗”包括“强盗”和“窃盗”,也包括“公取”和“窃取”。故“寒盗”一词亦应涵盖上述含义,不宜片面强调“偷盗”或“强抢”。比如《唐开元二十一年(733)唐益谦、薛光泚、康大之请给过所案卷》(73TAM509:8/4-1(a),8/23(a),8/4-2(a)):“前件马并是唐长史家畜,不是寒盗等色。”③全汉昇:《唐代物价的变动》,《历史语言研究所集刊》(第11册),北京:中华书局,1987年,第130~131页。中国文物研究所、新疆维吾尔自治区博物馆、武汉大学历史系编:《吐鲁番出土文书》(第9册),北京:文物出版社,1990年,第34页。“寒盗”在这里既可以理解为偷盗而来,也可以理解为强抢得来,不便苛求以何种方式的盗取。

文书中含有“寒盗”一词的语句也被称为“追夺担保文句,在唐代家畜买卖契约中也屡屡见到”,“如果有关买卖的标的物的来历受到来自第三者的争竞、追夺的话,卖主应负有防卫和赔偿的义务”。④(宋)王溥:《五代会要》卷9《定赃》,上海:上海古籍出版社,2006年,第153~154页。〔日〕仁井田升:《中国法制史》,牟发松译,上海:上海古籍出版社,2011年,第245页。这类语句出现在契约中,一方面说明在当时社会中这类犯罪的发生率较高;另一方面也是由于法律禁止买受盗赃的行为。唐律规定:

诸知略、和诱及强盗、窃盗而受分者,各计所受赃,准窃盗论减一等。知盗赃而故买者,坐赃论减一等。⑤宋太祖建隆二年(961年)规定:“自今犯窃盗,赃满三贯文坐死,不满者节级科罪”(参见《宋会要辑稿》刑法3之1,第6578页),即盗窃三千文钱处死,这与唐宣宗时期二千七百文决杀的标准差距不大。《唐律疏议》卷20《贼盗律》,第375页。

在法律的驱动下,人们在日常经济生活中逐渐形成了法律保护意识,客观上增加了盗赃流入市场的难度。实践中买受人至少有如下三种方式规避因“寒盗”或“盗窃”所带来的不利后果。

第一,由本主一人承担法律后果。例如《唐乾元二年(759)康奴子卖牛契》(73TAM506:4/33):“如立契以后,在路上有人寒盗认识者,一仰牛主康奴子知。”①中国文物研究所、新疆维吾尔自治区博物馆、武汉大学历史系编:《吐鲁番出土文书》(第10册),北京:文物出版社,1991年,第241页。《未年(803)尼明相卖牛契》(S.5820, S.5826):“如后有人称是寒道(盗)识认者,一仰本主卖(买)上好牛充替。”②唐耕耦、陆宏基编:《敦煌社会经济文献真迹释录》(第2册),北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990年,第33页。可见,若牛是“寒盗”,则有可能被失主找回,因此要求让卖方须以“好牛充替”来补偿买方的损失。

第二,由本主和保人共同承担法律后果。《唐咸亨四年(673)西州前庭府杜队正买驼契》(64TAM35:21):“若驼有人寒盗□□者,一仰本主及保人酬当,杜悉不知。”③中国文物研究所、新疆维吾尔自治区博物馆、武汉大学历史系编:《吐鲁番出土文书》(第7册),第389页。契约约定若有“寒盗”,本主和保人要赔偿杜队正的经济损失。在奴婢买卖中如触犯律法,亦由本主与保人承担罪责。如《唐开元二十年(732)薛十五娘买婢市券》(73TAM509:8/4-3(a)):“又责得保人陈希演等五人款,保上件婢不是寒良詃诱等色,如后虚妄,主、保当罪。”④中国文物研究所、新疆维吾尔自治区博物馆、武汉大学历史系编:《吐鲁番出土文书》(第9册),第29页。聂志军先生认为:“‘寒良’应是指‘寒约’与‘压良’。”⑤聂志军:《〈吐鲁番出土文书词语例释〉辨正》,《敦煌研究》2012年第4期。但是若比较《唐垂拱元年(685)康义罗施等请过所案卷(三)》(64TAM29:107):“其人等不是压良、詃诱、寒盗等色以不?”⑥中国文物研究所、新疆维吾尔自治区博物馆、武汉大学历史系编:《吐鲁番出土文书》(第7册),第91页。可知“寒良詃诱”各有所指,“寒”应是“寒盗”一词的省略。唐律规定:“略奴婢者,以强盗论;和诱者以窃盗论。”⑦《唐律疏议》卷20《贼盗律》,第371页。

第三,在典身契中约定被典卖人承担法律后果。如敦煌P.3946《乙未年(935)赵僧子典儿契》:“若有畔上及城内偷却〔劫?〕高下之时,仰在苟子祇当。”⑧唐耕耦、陆宏基编:《敦煌社会经济文献真迹释录》(第2册),第50、51页。苟子即赵僧子之儿。又如P.3150《癸卯年(943)吴庆顺典身契》:“或若到家被恶人构卷,盗切〔窃〕他人牛羊园菜麦粟,一仰庆顺祇当,不干主人之事。”⑨唐耕耦、陆宏基编:《敦煌社会经济文献真迹释录》(第2册),第50、51页。这两份契约都约定若被典卖人犯下盗窃罪,则由其自行承担法律后果,与买受人无关,对被典卖人来说也是一种约束。

在契约中以书面担保的形式承诺所卖之物来路正当合法,若有“寒盗”相关人将付出沉重的代价,这既是对法治的维护,也有利于在一定程度上堵住销赃渠道,从而期望达到治理盗窃犯罪的目的。

综上所论,唐代在制度和实践中已形成了比较成熟的治理盗窃犯罪的机制,其在管治百姓,维护社会、经济秩序等方面发挥了一定的作用。如在盗窃案侦破阶段,有时需要申请“公验”,“公验”是官府开具的追赃凭证,也是证明存在“盗由”的重要凭证,表示失主不放弃寻逐。在惩罚盗窃犯时,实行格、律结合,除唐律外,还有“律外决杖”制度。体现了唐代法律《格》《律》互补,形成了较为完备刑罚体系。在交易环节抵制销赃,契约中经常出现的“寒盗”文句,正是民众法律意识的体现。这些制度的形成正是中古时期法律在社会治理中发挥重要作用的表现。唐后期治理盗窃犯罪的法令多以敕的形式颁布,唐肃宗、德宗对平赃以及盗窃罪刑罚的改革,起初都适应各自时代的社会经济状况,但由于一些关键法律未能随着社会变化而适时合理地更新,从而导致后期出现了刑罚不一的局面。这也正是以敕改律的两面性,敕虽更具有针对性,但特定环境下的敕令也容易与固有法律制度相冲突。

【责任编辑:杜敬红】

K24

A

0457-6241(2017)12-0010-08

2017-04-03

王旭,南开大学历史学院博士研究生,主要从事隋唐五代制度文化史研究。