美国政治自由主义的回撤

——基于美国宪法第四修正案隐私权抗辩诉讼数据的分析

王 芳

美国政治自由主义的回撤

——基于美国宪法第四修正案隐私权抗辩诉讼数据的分析

王 芳

自由主义是美国政治国家的基石和信仰,在其政治制度中,法治的价值就在于保障个人的自由和权利,以对抗政府和公权力的侵害。“9.11”事件成为美国自由主义发展的转折点。观察美国宪法第四修正案的隐私权抗辩诉讼可以发现,“9.11”事件之后,“安全价值”在美国政治国家和民众群体层面逐渐取得绝对优势,司法理性也谨慎地回应着安全主义浪潮,自由主义在现代美国政治领域呈现趋势性回撤状态。

自由主义;隐私权;安全价值;司法理性;美国宪法第四修正案

特朗普击败希拉里当选美国总统,在全球范围内掀起轩然大波。有学者惊呼,这是“新自由主义的终结”①陈平:《特朗普上台和新自由主义的终结》,《经济导刊》2016年第12期。。虽然这一论断主要着眼于经济领域,但即使放眼政治层面,自由主义也面临重重危机。历史的钟摆,正在由自由主义至上的一端摆向另一端,特朗普的当选,恰恰标示了当下历史钟摆摆动的方向和轨迹。

作为“自由民主和资本主义社会的典范”与“自由主义的最佳提倡者”,美国人“把自由主义当作信仰”的传统评价并不为过。在美国政治制度中,法治的价值就在于保障个人的自由和权利,以对抗政府和公权力的侵害。但在经历了经济衰退、中东反恐未果等种种危机后,美国人的自由主义价值观开始动摇,对安全的渴望战胜了对自由的追求。在这一背景下,如果说特朗普的当选是一个标志“点”,那么,个人自由与权利的兴衰就是一条趋势性的“线”,完整地诠释出自由主义在个人权利乃至整个政治领域的进退。因此,本文选取“隐私权”这一项最具代表性的个人自由权利展开研究,尝试从一个微小的视角追寻历史钟摆运行的方向和轨迹。

一、背景:宪法性隐私权的确立和自由主义的胜利

现代自由主义国家政治理论认为,即使国家权力行使的目的是良善的,权力的行使亦应受到严格控制。正是基于这样一种“控权”思路,宪法性隐私权在美国得以确立,并首先在突出体现公民个体与国家之间紧张关系的刑事领域予以运用。因此,虽然隐私权是一项完全基于个人人格尊严的公民权利,但其核心使命并未局限于防范来自其他个体的侵犯,而是更侧重于防范来自政府公权力的侵犯。在“控权”过程中,法院作为平衡公民个人自由与国家刑事司法权力的中间力量,把隐私权作为美国宪法第四修正案“不被非法搜查与扣押的权利”的核心抗辩事由,通过违宪审查与司法审查令状主义,实现权利与权力的对抗与平衡,而启动这一司法程序的按钮就是基于“合理的隐私期待”的隐私权抗辩。

(一)“合理的隐私期待”标准的提出

1967年Katz v. United*Katz v. United States, 89 U.S. 347 (1967).判决确立了隐私权在宪法第四修正案“不被不合理搜查与扣押的权利”*Amendment Ⅳ to the United States Constitution: “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the person or things to be seized.”中的基础地位。本案中,卡兹(Katz)因被指控用电话在不同州之间传送赌博信息违反了联邦法律而被宣告有罪。联邦调查局在公用电话亭外安装了电子窃听记录装置,窃听卡兹的电话对话内容。地方法院审判时采纳了这些证据。案件诉至上诉法院,上诉法院驳回卡兹关于联邦调查局获取录音的方式违反了第四修正案的主张,维持原判。案件诉至联邦最高法院,主审大法官斯图尔特(Potter Stewart)“打破了传统的宪法保护框架,强调第四修正案保护的是人而不是场所,将被告人对其隐私是否拥有正当合理的依赖作为判断的核心”*David M. O’Brien, Privacy, Law, and Public Policy, 58. “Instead of the traditional formulation based on constitutionally protected areas, Justice Stewart emphasized that the Fourth Amendment protects people rather than places and then focused on whether Katz justifiably relied on his privacy.”,判定所涉警察行为是对隐私信赖的侵犯,属于非法搜查和查封行为,违反了宪法第四修正案。在判决理由中,斯图尔特大法官首次提出了“合理的隐私期待”(reasonable expectation of privacy)理论,认为第四修正案保护的是人民对隐私权的期待,而非保护人民的财产权。

随后,在United States v. White*United States v. White, 401 U.S.(1967)案中,美国联邦最高法院哈兰(John M. Harlan)大法官对“合理的隐私期待”理论进行了修正,把个人主观的隐私期待与社会客观上对这些隐私期待的认可结合起来,提出隐私主张的合理性必然与涉及个人期待的搜查所进行的时间和地点有着逻辑上的关联,并且最终依赖于社会的判断,才能成为“合法”的隐私期待。自此,“合理的隐私期待”原则得以确立,并为抽象的个人自由提供了具体化的可能。

(二)“合理的隐私期待”的司法运用逻辑

在基于隐私权抗辩的违宪审查案件中,政府搜查行为的漏洞并非无故搜查,而是无证搜查。凭证搜查的令状主义原则要求司法部门在政府搜查侵犯到个人隐私之前即先行介入,对警察搜查行为进行合理性审查并决定是否批准搜查证。“合理的隐私期待”的司法运用逻辑即蕴含在这种严格的令状主义原则之中。令状主义原则的具体执行标准在其后的司法过程中不断变化,但依据“合理的隐私期待”标准对政府行为是否合宪作出判断这一基本逻辑,并未发生根本性的变化。

这一司法逻辑具体表现为:搜查证许可范围内的搜查行为合宪,搜查证许可范围外的,或者无证搜查行为是否合宪,要经过“合理的隐私期待”原则的判断。搜查证许可范围外的,或者无证搜查行为侵扰了属于个人合理的隐私期待范围内的事项(判断依据不仅为个人主观是否对该项隐私持有期待利益,还包括社会在客观上是否认可其合理性),即为非法搜查行为,违反宪法第四修正案。依据“非法证据排除规则”,以非法方式实施搜查、扣押所获取的证据将不得作为认定被告有罪的证据。

可以看出,这一基于隐私权抗辩的三方主体、三方参与、三方制衡的制度设计,是自由主义和法治原则的现实实践,它为“小人物”和“少数派”提供了对抗国家权力的可能性,也因此被视为自由主义的伟大胜利,成为美国人对其自由民主制度自信的重要证据。

二、基于美国宪法第四修正案的隐私权抗辩诉讼的数据分析

本文即以此7031件诉讼及判决为基础数据,对上述A、B、C、D四方利益关系进行分析,发现美国政治自由主义的三种发展变化趋势。

(一)在行政国家层面,自由主义全面回撤

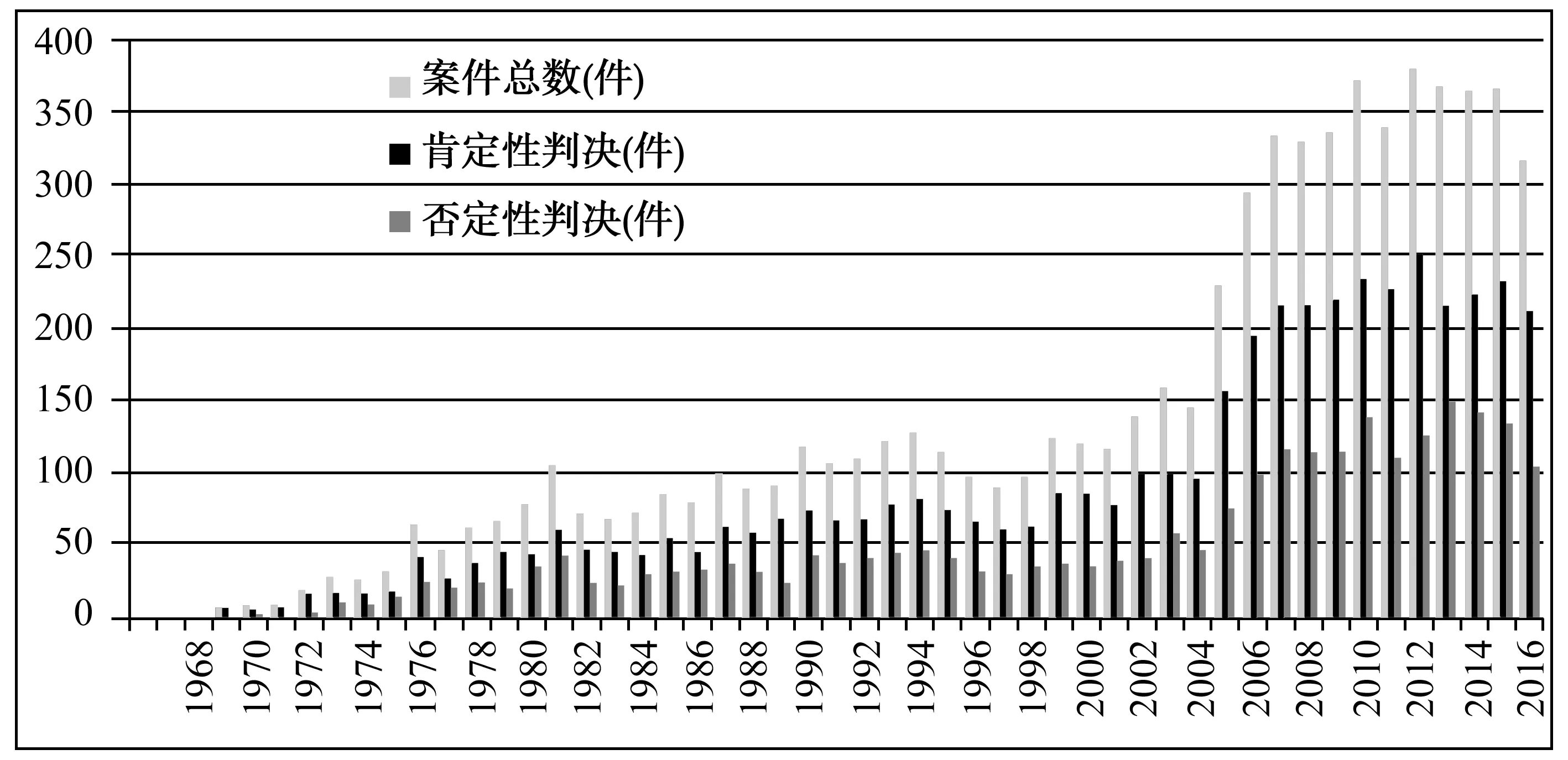

表1为自1967年至今,美国基于宪法第四修正案的隐私权抗辩诉讼数量的年度变化曲线。其中,2016年12月份诉讼数据不完整,略微影响该年度数据,但对趋势性变化的影响可忽略。可以看出,自1967年美国联邦最高法院卡兹案(Katz)判决确立“隐私的合理期待”作为判断搜查行为合宪性标准以来,相关诉讼数量变化基本呈现为三个阶段。

表1 1967年至今基于宪法第四修正案的隐私权抗辩诉讼数量年度变化曲线*肯定性判决是指,肯定公民个人的“合理的隐私期待”并判定政府搜查行为违宪的判决;否定性判决是指,认定公民个人对诉讼事项不具有“合理的隐私期待”并判定政府搜查行为合宪的判决。

第二阶段是20世纪90年代至21世纪初。其中,“9.11”事件之后、《爱国者法案》颁布实施之初的2002、2003、2004三年诉讼数量略有增长,但并未发生实质性变化。

第三阶段是2005年至今。诉讼数量激增,年诉讼量维持在300件以上,比自由主义繁荣时期增加三倍有余。

诉讼即为冲突。我们可以从诉讼数量的变化大致看出诉讼双方冲突关系的变化趋势。第一阶段和第二阶段,诉讼总量温和变化,国家和政府公共权力与公民个人之间关系稳定缓和。2005、2006两年发生急剧转折,诉讼数量激增,政府与公民个人的冲突骤然加剧。这两年,正是“9.11”事件后美国政府安全主义政策效果显现期的起点。“9.11”事件,成为政府与个人冲突关系的转折点。

2001年“9.11”事件之后,以反恐为由的国家安全调查范围大肆扩展,电话监听、邮件监控、公共监视等侦查手段广泛运用,“国家安全”这一例外条款变得不再例外。2001年10月通过的《爱国者法案》为这一大规模监控提供了合法性依据。为迅速便捷地搜集外国情报并提高执法效率,法案在跟踪与截获通讯方面赋予联邦执法人员以更大的权力。国家安全局、联邦调查局等机构可以在不向被调查人出示搜查许可证的情况下对其住所和人身先行搜查,事后补充申请搜查证。国家安全局、联邦调查局等机构只要需要,就可以监听嫌疑人的固定电话与移动电话,获得公民的驾驶执照、租房合同、图书借阅记录等特定商业信息,跟踪“单兵策划恐怖袭击”的外国嫌疑人*这三项核心条款合称“反恐监视权”,是《爱国者法案》赋予中央情报局、联邦调查局等政府机构的三项特权。。行政国家层面的隐私政策在反恐时代发生了明显转向,政府在维持国家与公民安全的“正当目的”下的执法行为,已经可以在相当的深度与广度上“合法地”侵犯个人隐私。《爱国者法案》最初有效期仅五年,但经过两次获准延长期限,《爱国者法案》实际执行至2015年5月31日,有效期达15年。2001年至2005年,是《爱国者法案》的第一个有效期。美国人还深陷在“9.11”所带来的恐惧中,对安全的渴望战胜了对自由的需求,对政府充满了期待。因此,诉讼的数量仅略有增长,变化并不明显。2005年年底,美国国会批准《爱国者法案》核心条款效力延长至2011年。也正是在2005年,《纽约时报》披露国家安全局在无搜查令状的情况下窃听了数千部家庭电话,引发了民众的强烈抗议。另外,据“维基解密”后来公布的文件,2006年,美国国安局甚至开始对别国元首、政府高官和大财团高管实施监听,监听规模进一步扩大。反恐无果,加之政府丑闻不断,《爱国者法案》第一个有效期内累积的矛盾在2005、2006年集中爆发,诉讼数量激增。

面对舆论的压力,2011年《爱国者法案》再度获准延长时,国家安全局的监听权限受到了一定限制,国家安全局须经联邦法院许可后才能调用公民个人的通讯资料。但事实上,美国国家安全局在具体执行时早已超越了《爱国者法案》的红线。美国情报机构前雇员爱德华·斯诺登2013年披露,美国国家安全局实施的秘密监控计划,在未经授权的情况下存储了上千万美国公民的私人信息。这一行为涉嫌违反《爱国者法案》和宪法第四修正案,使美国政府成为众矢之的。2015年5月31日,《爱国者法案》到期失效并且未能获准成为永久性法律。6月2日,美国参议院以67张支持票对32张反对票通过了《美国自由法案》。该法案要求国家安全局在6个月内逐步将大规模电话元数据收集项目转给电信公司,由电信公司负责收集和存储这些数据,国安局在确认某人或某个组织有恐怖活动嫌疑的时候才能向电信公司索取相关数据。即便如此,对公民个人数据的收集和存储仍可以进行,只是主体由国家安全局变为电信公司,对个人数据隐私的威胁并未消除。

可见,在“9.11”后的十六年里,行政国家理性在自由与安全的价值选择中明显偏向(国家)安全,政府之手不断深入公民个人的私人领域,以牺牲个人自由的方式换取国家安全,自由主义的声音被高涨的安全主义所覆盖。政府与作为少数派的公民个人的冲突加剧,公民个人只得求助于第三方司法机构,导致诉讼数量激增。

(二)在民众群体层面,自由主义屈从于安全需要

在民主制度下,政策选择和行政决策应当体现“民意”,即大多数公民的意愿。因此,一般情况下国家政策与民众群体的意愿相符合。根据皮尤研究中心2015年前半年的两次全美调查,美国民众似乎并不介意为了国土安全牺牲一些宪法赋予的权利,56%的民众认为国家安全局追踪监听电话的做法合乎情理,45%的人甚至认为政府应当监控所有人的电邮来往。2006年民众支持反恐调查的比例为65%,2010年为68%,2013年为62%。从群体意愿来看,安全的渴望大于自由的需求,自由主义的需求彻底屈服于对安全的需要。有趣的是,在民众的大多数支持反恐调查的同时,隐私权抗辩诉讼的数量却同步激增。民众群体与公民个人分离,民众选择不等于个人选择。

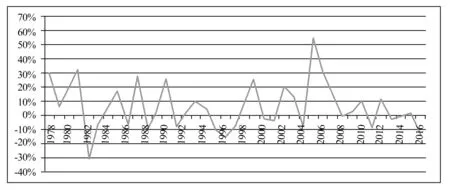

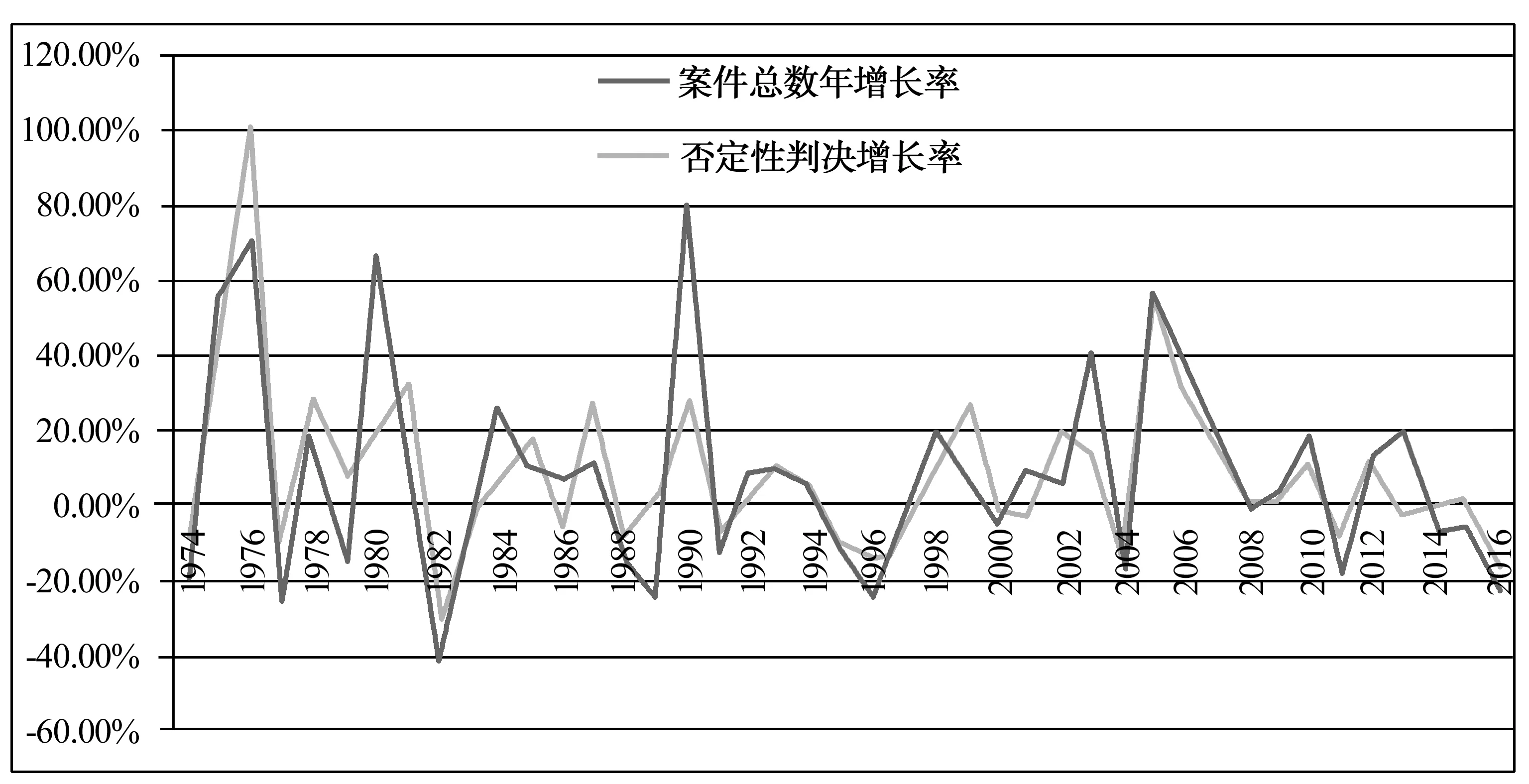

表2 1977年至2015年美国联邦法院基于宪法第四修正案“隐私的合理期待”的判决年增长率*年增长率=(本年诉讼数量-上年诉讼数量)/上年诉讼数量。

表2是1977年至2015年美国联邦法院基于宪法第四修正案“隐私的合理期待”的判决年度增长率。可以看出,2001年“9.11”事件后,基于宪法第四修正案的隐私权抗辩诉讼增长率在2006年左右形成峰值。这一数据与前述民意调查结果形成了鲜明对比。一方面,在恐怖主义的阴影下,民众对安全的强烈渴望使其选择支持反恐调查而放弃部分个人自由;另一方面,当反恐调查逐渐深入、日益广泛,却效果不彰时,公民个体的权利意识又重新被激发出来,并通过诉讼的形式予以表达。站在利益衡量的角度,群体民主的结果往往是牺牲少数人的利益以换取更大多数人的利益。但在每个个体作出民主选择的时候,他们又往往本能地把自己放在了“大多数”的那一边。因此,在有关反恐的民意调查和《爱国者法案》颁布实施之时,不特定的大众群体所感受到的仅仅是一种抽象的心理不适感,这种不适在恐怖袭击所带来的恐惧面前几乎可以忽略不计。但当警察据此搜查和逮捕时,民众个体对自由的信仰就变得具体化了。美国人民在这一过程中扮演了非常矛盾的角色:当权利的剥夺面向不特定人群时,民众倾向于认同以部分的自由换取安全;但是当权利侵害具体到个体时,其权利意识又变得无比清晰,急切地渴望司法对自由的庇护。可以推测,在民意调查和投票时,民众所选择的这种所谓同意“为了国土安全牺牲一些宪法赋予的权利”,实际上是同意为了国土安全牺牲宪法赋予的其他人的一些权利,当权利被剥夺的现实发生在自己身上时,大多数人的选择就成了“否”。

事实上,个体在整个国家的政治格局中不可避免地处于弱势地位,个体的选择相对滞后。在一个政治稳定、物质充足的文明国家,个人理所当然地要求更多的权利和自由,渴望无所拘束的生活。但在一个经济崩溃、局势动荡、安全不可期的危机社会,人们一定更倾向于一个威权主义的政府。20世纪30年代的德国、目前的俄罗斯,都是例证。但群体的需求并不能完全替代个体需求,当个体权利受到实际侵害时,人们对自由和权利的渴望又会被重新激发出来。这是一种矛盾而现实的存在。

(三)在司法理性的象牙塔中,自由主义谨慎、缓慢地回撤

1.联邦法院对政府保持警惕,总体上仍以保护少数派的自由权利为主旨。

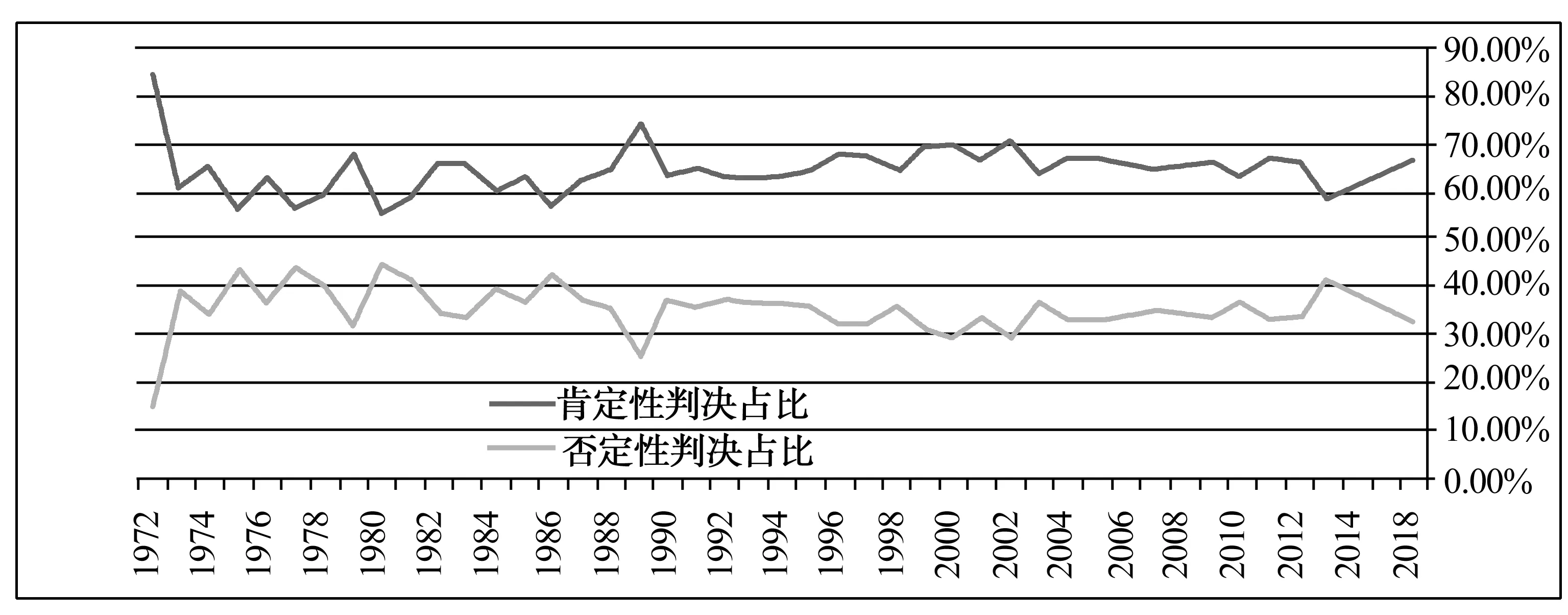

美国政治制度设计的初衷,就是把司法权打造为少数派的保护者,打造为制约多数派不理性行为的利器。表3和表4可以在一定程度上说明美国司法的这一特点。

表3 1967年至今美国联邦法院基于宪法第四修正案“合理的隐私期待”判决结果数据

表3表明,自1967年“合理的隐私期待”被确立为政府搜查行为违宪审查的标准以来,肯定公民个人的隐私抗辩并判决政府搜查行为违宪的案例,一直明显多于否定性判决。司法理性对政府权力一直保持着谨慎、警惕的制衡态度,保护个人的自由和权利仍是大法官们的主导思想。

表4 1972年至今美国联邦法院基于宪法第四修正案“合理的隐私期待”判决分类比*19671971年每年的诉讼数量分别为1、2、6、9、8件,数据量小,可忽略。因此选取1971年之后的数据进行分析。

自由主义象牙塔里培养出来的大法官们本能地抗拒政府调查权限的无限制扩大,理性对抗犯罪控制的思维惯性,促使他们反对仅仅从犯罪控制和公共安全的角度衡量法律在协调警察与公民个人关系问题上的作用。民众渴望安全,但也需要自由,因而司法必须站在更高层面上理解自由与安全的关系,至少,以安全为目的的自由限制手段必须建立在“法律保留原则与对个人自由的基本认可”*A. Barak, “Foreword: A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy,” Harvard Law Review 116(1)(2002), 148. “Nonetheless, it has the upper hand. Preserving the rule of law and recognition of individual liberties constitute an important component of its understanding of security.”的基础上。

在《爱国者法案》的特别授权下,实施监控的多属于秘密项目,“国家安全”成了不死金牌。可以推测,美国联邦法院受理的隐私权抗辩诉讼仅为实际发生此类情况的冰山一角,绝大多数秘密监控并不为人所知。因此,联邦法院所代表的司法理性成为了绝对的“少数派”。司法理性在这一“少数派”的阵地上,保持着对政府权力一贯的警惕。这是司法理性与大众理性的对立,是少数派与多数派的对立。这种对立把现代社会自由与民主的互博、国家左手与右手的互博表现得淋漓尽致。

2.联邦法院司法判断相对稳定,缓冲着狂热的安全主义浪潮。

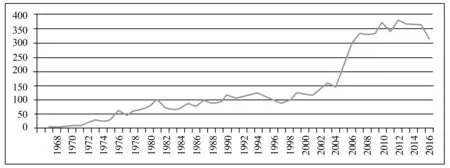

表5显示了1967年至今美国联邦法院受理的基于宪法第四修正案的隐私抗辩诉讼数量的年度变化。表6显示了肯定性判决与否定性判决的比值变化,这一比值变化可以反映联邦法院对个人自由与政府权力之间关系的态度变化。对照表5和表6可以发现,联邦法院的判决态度与诉讼总量之间并没有明显关联,相较于诉讼总量的激增,联邦法院在判决中表现出的态度基本稳定。尤其是在诉讼总量激增的2006年左右,判决态度反而较其他时间段更为稳定。

表5 1967年至今基于宪法第四修正案的隐私抗辩诉讼数量变化

这种稳定的司法判断应当归因于自由主义象牙塔的培养和熏陶。大法官们当然知道,在自由与安全的较量中寻求价值平衡非常困难。一方面,公民的安全不得不依赖于政府,依赖于健全、专业化的执法机构;另一方面,公民又渴望个人信息最大限度地保持私密状态,维持安宁自由的生活状态。“警察权与个人自由之间的平衡使个人自由获得更多的尊重,也使警察在犯罪控制与维持和平方面面临着更大的困难。在某些情况下,要求警察必须在切实紧急危险时才可以限制个人自由,会使警察在阻止犯罪这个问题上显得无力。”*Brown v. Durham Regional Police Force, 1998 O.J. No.5274, 21 C.R. (5th) 1 (C.A.). “The balance struck between common law police power and individual liberties puts a premium on individual freedom and makes crime prevention and peacekeeping more difficult for the police. In some situations, the requirement that there must be areal risk of imminent harm before the police can interfere with individual rights will leave the police powerless to prevent crime. The efficacy of laws controlling the relationship between the police and the individual is not, however, measured only from the perspective of crime control and public safety. We want to be safe, but we need to be free.”在犯罪控制的目标下,警察总会倾向于扩大权力,反恐斗争中这种倾向则更甚。但自由主义的基因发挥着强大的作用,告诫司法理性应当保持中立,跳出犯罪控制的思维惯性,维持个人自由和政府权力间的平衡关系。“这正是民主国家的宿命,因为它不能无限制地使用所有(反恐)手段,即使敌人所使用过的手段它也不能全部拿来回击。有时候,民主必须反锁一只手与恐怖主义斗争”。*A. Barak, “Foreword: A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy,” 148. “This is the fate of democracy, as not all means are acceptable to it, and not all methods employed by its enemies are open to it. Sometimes, a democracy must fight with one hand tied behind its back.”因此,当《爱国者法案》赋予国家安全局和联邦调查局多项特权,急切地扩大政府执法权力以提高刑事调查效率并实现犯罪控制的目的时,美国联邦法院对隐私权抗辩的态度并没有明显的趋势性变化,天平的左右两端仍然维持着自由主义繁荣时期所创立的相对平衡。相较于行政国家层面安全主义的风起云涌,相较于政府与个人之间冲突的急剧加剧,美国联邦法院的表现则相对平静得多,缓冲着狂热的安全主义浪潮。

表6 1967年至今基于宪法第四修正案的隐私抗辩诉讼判决结果中否定性判决与肯定性判决的比值变化

3.联邦法院判决逐渐倾向扩大政府搜查权,自由主义谨慎、缓慢地回撤。

表7 1974年至今基于宪法第四修正案的隐私抗辩诉讼年增长率*年增长率=(本年诉讼数量-上年诉讼数量)/上年诉讼数量。对比

可见,司法理性并不能独立于政治而存在,它不创造社会运动,而是谨慎地回应社会运动和潮流。因此,司法的态度更为稳定,其变化一般不会比社会运动的变化更快,反而总是试图站在多数派与少数派的中间位置,减缓过于狂热的社会运动倾向。但这种“慢一拍”的表现,并不等同于逆向而为。“合理的隐私期待”范围随着社会运动的发展一直在不断变化,联邦法院在总体上坚持保护个人自由的基础上,倾向于缓慢扩大政府权力,肯定政府执法行为的合宪性。这一趋势在“9·11”事件后表现得更为清晰。可以推论,在司法理性这一自由主义最后的象牙塔中,自由主义也在谨慎、缓慢地回撤,其速度明显低于行政国家和民众层面的回撤,但方向趋于一致。

三、结 语

通过上述对基于美国宪法第四修正案隐私权抗辩诉讼的分析,我们至少可以得出以下结论:

第一,“9·11”事件是美国政治国家领域自由主义发展的转折点。“9·11”后,恐惧战胜了对自由的需求,甚至弱化了党派的差别,所有人都急于表现与全体“美国人”站在一起。在自由与安全的价值选择问题上,以政治国家为代表的行政理性和以民意为标志的民众群体毫不犹豫地倾向于安全价值优先,政府的手不断深入公民个人的私人领域,以牺牲个人自由的方式换取国家安全,自由主义的声音被高涨的安全主义所覆盖,崇尚个人自主和权利的自由主义全面回撤。政府与作为少数派的公民个人的冲突加剧,公民个体只得求助于第三方司法机构,导致诉讼数量激增。

第二,作为群体的公民与作为个体的公民,在对待个人自由的态度上发生了明显的不对等和偏离,群体的安全需求并不能完全替代个体的自由需求。由于信息的不对称和预见能力的差别,公民群体的反应表现出明显的滞后性和不稳定性,始终处于弱势和被动的地位。公民个体在整个国家的政治格局中处于弱势地位,易于受到国家政治状态和社会物质情况的影响。在安全无忧的状态下,个人理所当然地要求更多的权利和自由,渴望无所拘束的生活。但在一个经济崩溃、局势动荡、安全不可期的危机社会,人们更倾向于威权主义的政府。但群体的需求并不能完全替代个体需求,当个体权利受到实际的侵害时,人们对自由和权利的渴望又被重新激发出来。这是一种矛盾而现实的存在。

第三,自由主义的基因,促使联邦法院以保护公民个体的自由和权利为主旨,试图缓冲狂热的安全主义浪潮;同时,司法理性并不能独立于政治而存在,联邦法院也在谨慎、温和地回应来自民众群体的安全主义需求,逐渐趋于扩大政府权力、限缩个人自由,自由主义呈现缓慢的、趋势性的回撤。这一趋势虽然缓慢,但其影响将比民众群体甚至行政国家层面的回撤更为深远。如果说民众群体和行政国家层面的价值选择是易于拨动的琴弦的话,那么,作为自由主义根基的司法理性就是一颗难以撼动的巨大铁球,但是推力一旦达到临界点并使之开始滚动,惯性就会让它走得很远。

值得注意的是,自由主义在美国的回撤,恰好与中国传统价值观的自我修正方向一致。在当代中国,传统价值观正在接受着新的审视和反思,其忽视个体,压制创新,否定法治,过分强调国家主义、集体主义的倾向逐步得以修正,个人隐私得到国家意志认可即为其突出表现之一。个人隐私保护纳入法律体系,甚至在最为严格的刑事法中,“非法搜查罪”、“非法侵入住宅罪”、“侵犯通信自由罪”、“私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪”业已入刑。2009年颁行的《中华人民共和国刑法修正案(七)》更是增设“出售、提供个人信息罪”和“非法获取个人信息罪”。2015年颁布的《中华人民共和国刑法修正案(九)》,进一步将修正案(七)增设两罪的犯罪主体,变更为一般主体,扩大了个人信息的范围,并提高了法定刑。法定的保护,意味着国家意志对隐私的认可和尊重,这是一个更加复杂的课题。但不可否认的是,在美国自由主义回撤和中国传统价值观自我修正这两条脉络之间,我们依稀可以看到一种趋势:如果说自由主义和中国传统价值观分别居于一条线段的两端的话,在当今时代背景下,它们正在向着线段中间的某一点位趋近。这个点的精确位置何在,将是中西方文化对话与交流的重大课题。

[责任编辑 刘京希]

王芳,山东大学儒学高等研究院博士后科研人员(山东济南 250100)。

本文系中国博士后科学基金(2016M602115)、山东省博士后创新项目基金(201602016)的阶段性成果。论文与美国隐私权问题相关的基础理论借鉴了作者博士学位论文《美国刑事诉讼法对隐私权的保护》(2012年)的研究成果。