民族地区旅游演艺创新发展

李广宏,葛 君

(桂林理工大学 旅游学院,广西 桂林 541004)

民族地区旅游演艺创新发展

李广宏,葛 君

(桂林理工大学 旅游学院,广西 桂林 541004)

民族旅游演艺产品在民族地区旅游发展中地位越来越突出,且国家宏观政策上一直鼓励其发展,但是国内鲜有对此进行单独研究。在此背景下,本文通过分析民族旅游演艺发展现状,以及存在的有量无质、模式化、主题混乱、监管缺失等问题,提出了民族旅游演艺创新发展对策,以期为其发展提供一点参考。

民族;旅游演艺;创新

目前,中国文化产业发展中,有两个市场达到了30%的增速,一个是电影产业,一个是旅游演艺产业。旅游演艺在旅游产业中扮演越来越重要的角色。我国旅游演艺最早始于1980年上海和平饭店的老年爵士乐,专为外来旅游者尤其是外国旅游者演出,名气不大而规模不小[1]。

我国是多民族国家,民族文化丰富多彩,随着旅游演艺产品的蓬勃发展,民族地区颇具民族地方特色的旅游演艺崭露头角。我国最早的民族旅游演艺产品,可以追溯到1987年云南丽江古城的“纳西古乐”[2]。之后民族地区陆续推出了具有本地区文化特色的旅游演艺产品,如《梦幻漓江》、《云南映像》、《魅力湘西》等。随着旅游演艺业的不断发展,民族旅游演艺逐渐成为一个独立的文化景观,2004年,大型山水实景演出《印象·刘三姐》的推出,对国内旅游演艺的发展具有里程碑意义,也掀起了民族旅游演艺的高潮。此后民族旅游演艺得到了空前的发展,《印象丽江》、《多彩贵州风》、《天域天堂》等相继问世并且发展成为知名品牌。历经30年的发展,民族旅游演艺涌现出了多部优秀的演艺作品,但也由于文化挖掘程度不够、创意不足等原因,部分民族旅游演艺发展举步维艰。可以说,民族旅游演艺已经进入动态转型迭代进化的阶段。在此背景下,民族地区的旅游演艺鲜见深入系统的论述,本文拟探讨民族旅游演艺创新发展策略。

一、民族旅游演艺发展现状

1.发展迅速,遍地开花

据不完全统计,目前在少数民族地区旅游城市和旅游景点定时定点上演的旅游文化演出已逾80台,一大批高投入、大制作、格调高雅、场面精美的演出涌入大家视线,旅游演艺成为民族地区近年来发展旅游业重点培育的产业,并逐渐发展为景区核心竞争力的重要因素。短短十余年,民族地区的旅游演艺继《印象刘三姐》大获成功后,各地纷纷竞相模仿,利用本地特色资源打造民族特色的旅游演艺,比如云南的《印象丽江》、九寨沟的《藏迷》、湖南张家界的《天门狐仙》、宁夏的《月上贺兰》等等,整个民族地区内满面开花,呈现一片繁荣景象。

2.内容丰富,形式多样

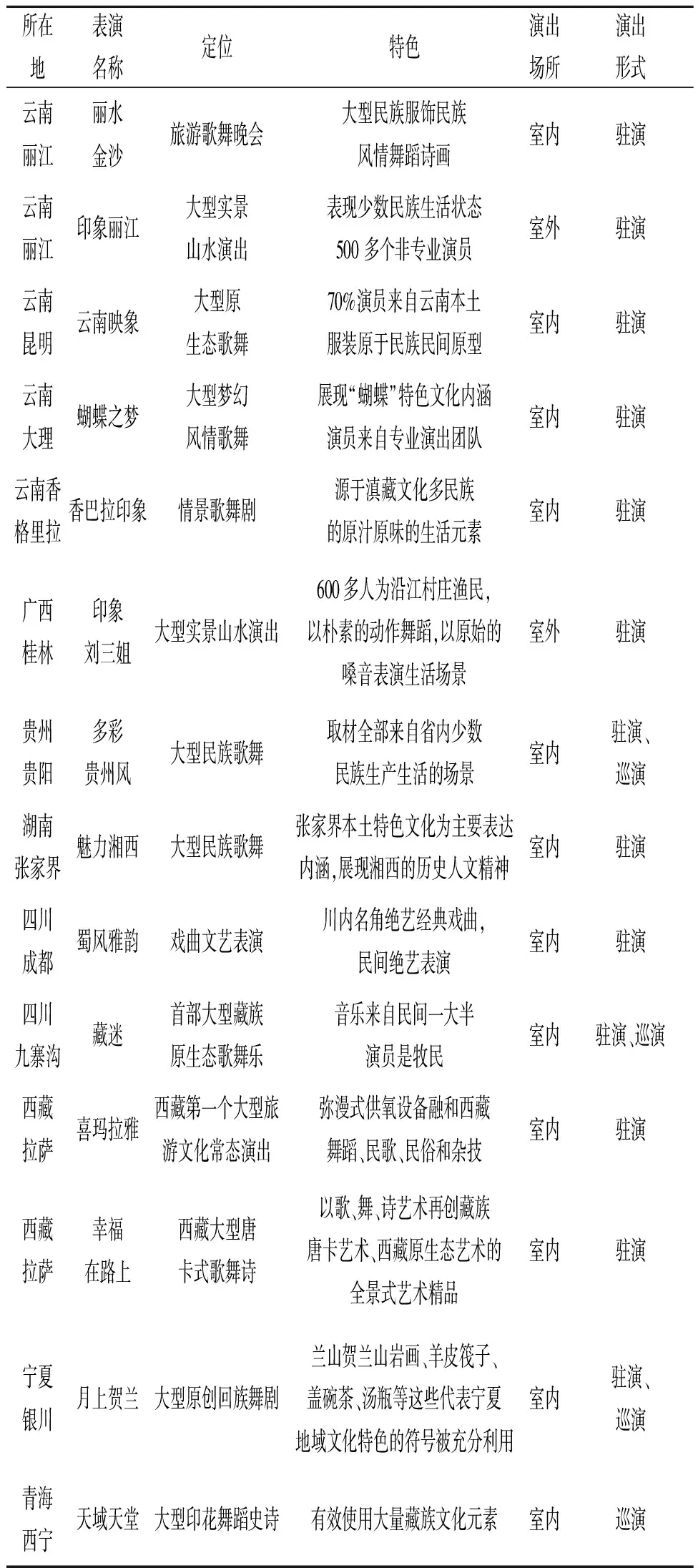

民族地区是我国各民族文化交融的主要区域,民族文化成为旅游演艺创作灵感的重要源泉。民族旅游演艺产品主要以民族风情和山水实景为主,并形成了一批旅游演艺的著名品牌(如表1),由此可以看出民族旅游演艺内容之丰富,形式之多样。从演出内容来看,这些演艺分别表现了不同的民族文化与地域文化,包括广西壮族刘三姐歌圩文化、西藏藏族的唐卡式艺术文化、湘西的土家族文化等,具体体现在民族音乐、民族舞蹈、民族语言、民族服饰、民族生产活动及宗教信仰等方面,同时,演艺产品大都运用声、光、电、影等手段创新组合地域差异性元素来展现民族文化。从演出形式上看,主要分为三种演出形式,即驻场演出、巡回演出、驻场+巡回演出,不同形式,各有优点。从演出场所来看,主要为室内演出和室外实景演出;室内演出不受天气影响,但室外实景演出给人的视野更宽广,真实性更强。丰富多彩的旅游演艺增强了民族地区旅游产品的文化内涵和档次,提升了旅游目的地形象和知名度,成为旅游目的地竞争力的核心要素。

二、 民族旅游演艺发展存在的问题

1.量的增加未带来质的提高

在民族旅游演艺的开发热潮中,虽然项目不断增加,但似乎是停留在量的提高方面,在质的方面并没有根本性的提升。相反,盲目模仿、一味追求大制作及高投入、片面炫耀舞台效果等问题较为突出,文化遗漏、文化错位、文化霸权以及人文精神缺失等现象层出不穷[3]。比如,在民族旅游演艺开发方面存在较为严重的趋同化现象,业界“跟风”现象明显,即某一地区出现“亮点”项目之后,其他地区会马上蜂拥而上,不会过多考虑地方实际,从而导致重复建设、资源浪费。所以,如果不重视旅游演艺产品开发过程中存在的问题,旅游目的地的经济效益、社会效益甚至生态效益都会遭受不同程度的损伤。

2.“模式化”成为民族旅游演艺的枷锁

每一个旅游演艺企业都有各自不同的运营模式。众所周知,宋城演艺是以演艺产品为产业链的核心,并借助其在文化演艺行业的丰富经验和竞争优势延伸文化产业链,布局O2O平台、影视行业等领域。而其他旅游演艺企业,更多是不断复制的“模式化”运营,这也使得旅游演艺行业的投资者在激进过后初尝了市场的残酷。海南印象文化旅游发展有限公司开发的《印象·海南岛》,总共投资1.8亿,上映2年之后就亏损运作,于2014年停演,究其原因是没有对当地黎族文化进行深入挖掘,同时忽略了精确的市场认证,只追求大牌制作,“印象系列”的“模式化”运作最终造成停演的结局。

表1 民族地区知名旅游演艺品牌

(资料来源:根据网络资料整理)

3.区域联动不强,缺乏主题整合与互补

民族地区多数旅游演艺区域联动性弱,难以进行主题整合和互补。比如鄂西圈内的旅游演艺项目大多是“另起炉灶”式的开发,例如《夷水丽川》、《江山美人》和《西兰·卡普》虽然艺术风格有区别,但都表现的是土家族风情文化,造成了几个演出在市场互换和要素协同上的困难[4]。另一个方面,区域联动不强还体现在区域外的合作上,各个省域的旅游演艺项目的开发较少有省外的集团和企业承担,未形成区域外旅游演艺的换血与再造优势。

4.监管缺失,缺乏投资管理

目前国家出台了很多旅游演艺方面的支持政策,但是没有适当有效的限制,导致泛滥。近年来,云南省为了给景点宣传造势,汲取客源市场,计划在全省的主要旅游城市和景点布置文艺演出。于是各地纷纷响应,投入大量的人力、物力、财力筹备大型且上档次的旅游专题民族歌舞演出基地,如今仅大型歌舞定点演出在昆明就有五六家,加上丽江、大理、西双版纳等地就已近10家。但是,各台演出在总体构思和节目创意等方面大同小异,明显表现出创意不足,不够脱颖而出。这种投资热潮,致使旅游者的有效需求小于旅游演艺市场的供给,必然出现争夺客源、无序竞争的局面。所以政府应该加强对旅游演艺项目的有效监管以及投资管理,以避免“潮涌”风险[5]。

三、 民族旅游演艺创新发展的对策分析

1.内容常换常新,表演形式多样化

旅游演艺项目的创新性能够激起旅游者的好奇心而持续吸引其眼球,带来源源不断的客流。因此,民族旅游演艺项目要获得长远发展需在实践中不断创新,适时投入资金进行改进,促使项目与时俱进,转换升级。第一,定期更新节目内容,通过深入挖掘文化内涵,结合外界发展形势,不断创造项目亮点,为旅游者带来更多不一样的身心体验,从而不断扩大市场的占有率。第二,表演形式上的创新,无疑能给整个演艺带来活力,给游客带来新鲜感。比如《又见平遥》和其他演艺表演形式完全不同,它是行进式的,游客边走边看,既是观众也是演员,这种形式让游客体会到参与其中的乐趣。所以表演形式要利用高科技与新技术打破过去的空间界限,多层次表现联动,让游客获得多元化的审美享受和新的消费者体验模式。

2.业态创新有效化

有效的业态创新不仅可延长民族旅游演艺的产业链,并且能够扩大产业规模,均衡市场压力。业态创新是围绕着旅游演艺产品的生产、经营和流通等各环节上的具体方法和过程的创新,具体可通过产业融合和产业集群两种方式达到。第一,民族旅游演艺可与文化产业(音像制品业、新闻出版业、影视制作业、艺术教育业等)融合来延长产业链,丰富产业业态。宋城演艺是典型的产业融合范例,其通过收购整合,实现旅游、演艺、娱乐等多行业的融合,使公司从单纯的旅游演艺公司逐步向文化综合集团转型升级[6]。第二,以旅游演艺为核心,围绕其将食、宿、行、游、娱、购组成一个旅游服务体系,相互之间密切联系、协同工作,创新旅游服务,提高目的地竞争力。

3.运营模式本土化

“模式化”的旅游演艺一次次遭到市场冷遇,迫切需求运营模式的创新转变。选择一个适合自身的运营模式,是民族旅游演艺生存的切实保障。比如,宋城演艺最先发展主题公园,逐步衍生出“主题公园+旅游演艺”模式,通过“千古情”系列演出带动了整个主题公园的发展,被业内奉为运营经典;而作为老牌的旅游演出《金面王朝》,利用三星堆文明打造首部“演艺+博物馆”概念的产品,将建立一个概念性的博物馆,观众可在观看演艺之余近距离地参观三星堆展品;另外,港中旅集团旗下的天创国际是国内旅游演艺走出去较早的企业,其发展路径是在国内演出成功后便走出去,2013年,《马可·波罗传奇》在美国8个月演了102场,在拉斯维加斯演了20场。三种不同的运营模式,都找到了适合自身发展的道路,分别取得了成功。所以结合景区的发展目标、发展轨迹以及当地市场环境,走出一条“本土化”的运营模式是民族旅游演艺走向成功的重要途径。

4.区域联动主导化

根据区域旅游合作理论,区域旅游合作可以实现树立整体区域旅游形象和增强区域旅游竞争优势的目的[7]。所以为避免出现市场恶性竞争,造成两败俱伤的场面,民族地区要在优势互补、协调发展的基础上对演艺主题进行整合开发,尤其在民族文化相近的地域,旅游演艺主题可从文化的不同角度、不同的历史背景进行创作,总体上实现旅游演艺的升级,促进民族旅游演艺的和谐共同发展。另外,要加大区域外的联动发展,加强与长三角、珠三角、京津冀旅游圈的合作与联系,引进民族地区之外的投资集团或优秀创作团队,带来资金的注入与文化创作的新鲜血液。通过民族地区内外的联动发展,实现特色旅游资源的整合开发和产业要素的优化配置,推动区域旅游演艺产业快速、健康、可持续发展。

5.监管机制常态化

为保证民族旅游演艺实现有序、健康发展,监管机制需常态化,且落到实处。第一,政府部门要出台相关政策,在用地、投资、人才引进、基础设施配套等方面出台相关政策与措施,协调统筹,促进民族地区旅游演艺产业的发展。第二,建立健全相关法律法规及相关政策,加强旅游演出产品版权保护、强化旅游演出经营主体及中介机构行为规范,保护旅游演艺产业知识产权和合法权益。第三,政府部门成立旅游演艺项目投资管理机构,对于项目的可行性要根据市场需求进行严格审查,避免区域内出现同类型的旅游演艺。第四,鼓励民族地区成立民族旅游演艺协会,充分发挥行业组织的自我管理功能,建立相关行业标准体系,促使旅游演艺产业标准化发展。

[1]朱立新.中国当代的旅游演艺[J].社科纵横,2010,25(4):96-99.

[2]李广宏,席宇斌. 论民族旅游演艺产品的开发战略[J]. 学术交流,2011,(6):136-139.

[3]侯建娜,杨海红,李仙德. 旅游演艺产品中地域文化元素开发的思考——以《印象·刘三姐》为例[J]. 旅游论坛,2010,(3):284-287.

[4]黄鑫.鄂西旅游演艺产品创新开发探究[J].商场现代化,2016,(16):129-131.

[5]陈敏.基于“潮涌现象”机理对中国旅游演艺发展的思考[J].商业文化,2011,(10):216-217.

[6]刘稚亚. 文化消费在旅游演艺市场的机遇和挑战[J]. 经济,2015,(10):110-112.

[7]朱斌,王学典.区域旅游合作的理论基础、模式与策略——以辽宁省为例[J].环渤海经济瞭望,2016,(3):49-51.

责任编辑:胡栩鸿

Research on Tourism Performing Innovation Development in Ethic Minority Areas

LI Guang-hong, GE Jun

(College of Tourism,Guilin University of Technology,Guilin Guangxi 541004, China)

The position of minority tourism performing products is becoming significant,and our country has been encouraging its developmentby macro policies. However, there is few researches on it in China. Againstsuch backdrop, the article puts forward innovation development countermeasures for minority tourism performing by analyzing its present situation and existing problems in order to provide reference for its development.

minority; tourism performing; innovation

2017-02-20

李广宏(1966-),男,河南睢县人,副教授,硕士,研究方向旅游规划与开发。 葛 君(1992-),女,山西交城人,硕士研究生,研究方向旅游规划与开发。

F590-05

:A

:1674-344X(2017)4-0063-04