“三易”观与辩证理路:《管子》“轻重”论经济哲学思想发微

缐 文

“三易”观与辩证理路:《管子》“轻重”论经济哲学思想发微

缐 文

《管子》“轻重”论蕴含着“简易”“变易”和“不易”的辩证哲学思想,其要义是:经济事物在“轻—重”之间的运动、转化,使经济社会呈现出“变易”的特质,人的有为性能够依据具体的情势以“简易”之法驾驭经济,动态地实现宏观经济“不易”的调控目标——“衡”(“准”)。这一认知模式又以民本为“不易”的德性原则,致力于寻求经济社会的协调发展。“轻重”论式下的“三易”观是《周易》“阴阳”“中和”本体论在经济领域的哲学表达,而“常平仓法”则是“轻重”论的“体”与“理”在“用”中的典型呈现。中国经济传统的这一“辩证范式”,在当代新历史条件下并未隐没,它与西方主流经济学的“原子范式”存在着显著的差异,彰显出中国经济思维的本质特色。

“轻重”;“三易”;“衡”;辩证思维;《周易》

引 论

《管子》“轻重”论是中国古代经济思想史在先秦时期的一座高峰。*《管子》的断代问题在学术界存有多种不同意见,最早者将《管子》的成书追溯到管仲及春秋末年,最晚者则认为是新莽时期的作品,而《管子》可能出于战国时期稷下学士之手应为较合理的判断。胡寄窗先生称其理论体系之周密、分析之深入和运用上之灵活达到了惊人的水平。*胡寄窗:《中国经济思想史》(上册),上海:上海财经大学出版社,1998年,第334页。“轻重”论内涵丰富,涉及经济领域诸多方面,相关研究从书文校勘到思想析论数以百计,可谓洋洋大观。*这其中有代表性的系统研究包括马非百《管子轻重篇新诠》,北京:中华书局,1979年;巫宝三《管子经济思想研究》,北京:中国社会科学出版社,1989年;赵守正《管子经济思想研究》,上海:上海古籍出版社,1989年;胡寄窗《中国经济思想史》(上册),上海:上海财经大学出版社,1998年,第288~377页;任继亮《管子经济思想研究:轻重论史话》,北京:中国社会科学出版社,2005年。检索这些文献会发现,作者们从多样的视角分析了“轻重”思想的“天才闪耀”(胡寄窗语),揭示出这一先秦经济思想形态的丰富内涵与独特价值。不过,透过“轻重”论的文字、文本,由表及里地对其背后经济哲学思想的辩察仍少有文献涉足。“轻重”论的作者秉执何种本根的思维方式呈现其经济思想?他们的经济哲学观念是什么?像这样的问题域仍是亟待开拓的研究方向。事实上,对经济思想本体论的探讨一直是中国经济思想史研究中较为薄弱的环节,而只有从文本之中解读出经济思想更为本质的世界观和方法论,中国经济思想史的研究才能在前人的基础上走向深入,并有助于对积淀深厚的中国经济传统进行创造性转换。有鉴于此,本文尝试以“三易”观,即“简易”“变易”与“不易”为切入点,来认知与把握《管子》“轻重”论的辩证思维特质,以期深入探索中国古代经济思想的哲学取向与本质内涵。*巫宝三先生认为,《管子》“轻重”论与《管子》其他篇章的思想有着继承和发展的关系,两者同属于一个体系,(参见巫宝三《管子经济思想研究》,北京:中国社会科学出版社,1989年,第254~276页)故本文将《管子》“轻重”论嵌在《管子》整体思想之内予以考察。

一、“简易”之法:以“轻重”御万物

就一种思想或理论而言,“简易”并非一般所讲的简单、容易,它所指向的是理解和把握复杂世界所包含的内在秩序性和规律性,并意图从复杂的现象中梳理出最基本的原理,以便在实践中善加把握,易知易从,以简驭繁。事实上,科学理论与科学定律最为重要的逻辑规范就是简易性。《管子》“轻重”论虽出现在两千多年前,但它同样遵循了这样的原则,并体现出独有的思维特质。

《管子》成书的历史时期,以小农经济为基础的传统经济结构已形成,商品、货币、市场以及因农业生产波动而引致的经济波动都成为典型、普遍和周期性的经济现象。这些现象本身以及它们之间相互叠加、影响与作用后所呈现出的经济问题,已然是一个相当复杂的社会存在。对于《管子》“轻重”篇的作者而言,如何将具象的“繁杂”转换为抽象的“简易”,以便对经济社会加以深刻地认知,无疑是需要面对的首要问题。当然,我们知道,“轻重”论将经济现象与经济问题皆简易地化约为以“轻重”相对待的经济关系或经济范畴,并构建了一套超越了经验化理解的“轻重”理论体系。有关“轻”“重”的经济学内涵,一般的理解是关于供求与价格的原理,既有的研究对此已有大量的分析,为方便讨论,兹以下图予以简要说明。

图1:“轻重”规律

从微观局部考察,“轻重”的理论抽象似乎大大简化了对经济事物的认知。但从微观转至宏观,“轻重”分析并不是“简易”的,因为“万物”会生成大量支离的、不能被简单加总的“轻重”关系,这样的“轻重”分析对于宏观治理而言并无多少价值和意义。不过,“轻重”论者并未纠缠于此,而是将注意力放在了“轻重”关系的结构层面,并抽绎出其中的主要矛盾。他们发现,“谷独贱、独贵”。*黎翔凤:《管子校注》(下),《乘马数》,北京:中华书局,2004年,第1237页。粮食,作为一种特殊的不可替代性商品,它的“轻重”不仅取决于自身的产量和供求,而且还能进一步影响和左右其他商品的“轻重”——“谷重而万物轻,谷轻而万物重”。*黎翔凤:《管子校注》(下),《乘马数》,北京:中华书局,2004年,第1237页。这样,在众多的“轻重”关系中论者抓住了要害,将复杂的局部轻重问题转换为以粮食为纲目的一般轻重问题,“轻重”论由此而被引入到宏观层面。

在宏观视角下,“轻重”论重点围绕粮食的调控而展开。“轻重”论认为,“五谷食米,民之司命也”,*黎翔凤:《管子校注》(下),《国蓄》,北京:中华书局,2004年,第1259页。“凡五谷者,万物之主也”。*黎翔凤:《管子校注》(下),《国蓄》,北京:中华书局,2004年,第1272页。“轻重”论由此推知,粮食供求和价格变化与整个经济系统的波动是高度一致的,如果粮食产量出现丰歉变动进而造成粮食在“轻重”之间转换,那么宏观经济也就随之而波动,若丰歉变动超过了一定范围,其对经济社会的负面影响就会被放大,即所谓“岁适美,则市粜无予,而狗彘食人食。岁适凶,则籴釜十镪,而道有饿民”。*黎翔凤:《管子校注》(下),《国蓄》,北京:中华书局,2004年,第1269页。那么,在粮食供求难以形成长期稳定关系的情况下,大幅的波动如何能够被有效地平抑呢?在理论层面论者发现,虽然国家难以左右粮食生产,但掌控着一种重要的经济工具——货币。货币是“通施”“通货”“沟渎”,且遵循“币重而万物轻,币轻而万物重”*黎翔凤:《管子校注》(下),《山至数》,北京:中华书局,2004年,第1342页。的规律。“刀布藏于官府,巧币万物轻重皆在贾之”,*黎翔凤:《管子校注》(下),《山至数》,北京:中华书局,2004年,第1342页。这就为通过调节货币与粮食之间的“轻重”关系,进而调控经济提供了路径,其中的一条基本原则就是“以重射轻,以贱泄平”,*黎翔凤:《管子校注》(下),《轻重乙》,北京:中华书局,2004年,第1269页。意即贱则(稍)高其价买之,贵则(稍)低其价卖之。例如,丰收之年,粮食大量有余,市场就会形成“谷轻—币重”进而“谷轻—万物重”的关系。此时,国家投放货币收购余粮(“以重射轻”),随着市场上粮食供求关系的变化,“谷轻—币重”“谷轻—万物重”的关系就会得到调整。反之,在凶荒之年粮食严重歉收之时,市场就会形成“谷重—币轻”进而“谷重—万物轻”的关系。此时,国家以低于市场的价格抛售粮食(“以贱泄平”),“谷重—币轻”“谷重—万物轻”的关系亦会发生转换。统合两种情况,国家是以货币的收放来调控粮食的“轻重”,并进一步联动万物的“轻重”,从而保证经济发展的总体稳定。

基于上述分析,“轻重”论给出的政策方案是建立粮食缓冲储备机制:政府在丰收之年收购粮食,在凶荒之年抛售粮食,粮食的供求与价格因此被控制在一个合理的区间之内,从而有效地避免了因供给冲击而导致的粮价大起大落。由于“轻重”论者发现了粮食与万物之间“轻重”的纲目关系,所以他们事实上确立了一种纲举目张的粮食“本位”政策,并通过建立“本位”的缓冲储备机制,向经济社会施放收敛波动的稳定力。也就是说,粮食缓冲储备作为“价格锚”和“供求锚”,锚定了总供给和总需求,将经济波动稳定在一定的范围之内,发挥出经济“稳定器”的作用。这样,“轻重”论就发展出了以货币调控粮食“轻重”,再以粮食“轻重”调控万物“轻重”的宏观经济思想,此正如论者所指出的:“人君操谷币金衡而天下可定也。”*黎翔凤:《管子校注》(下),《山至数》,北京:中华书局,2004年,第1342页。

“轻重”论这一重要理论认识在西汉演变为耿寿昌创设的“常平仓法”,“边郡皆筑仓,以谷贱时增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓”。*班 固:《汉书》卷24上,《食货志》,北京:中华书局,1962年,第1141页。由于“常平不惟能平米价,……故常平仓者,兼平百物者也。……惟平米谷,则他物自平”。*俞 森:《荒政丛书》卷8,《常平仓考》,台北:台湾文海出版社,1985年。所以,“常平仓法”自汉代创设以来,逐步发展成为后世(尤其是唐以降)所依赖的重要经济调控制度。

以上分析是“轻重”论简易之法的一个典型案例。论者基于“轻重”之理,将经济事物置于相互关联的系统中加以把握,但他们并未因此而纠缠于复杂的联系之中,而是紧扣主要矛盾,并以此为抓手确定基本法则,由繁至简,驾驭整个经济系统。正是这种简易的思维方式,决定了“轻重”思想具有显著的宏观取向。同时由于论者始终关注强国富民,其经济分析因此而多围绕着“顶层设计”而展开,能够从整体观的大视野出发认知经济社会。像“人君操谷币金衡而天下可定也”这样高度凝练的表达所体现出的,正是“轻重”论以简易原则实现事少而功多的治理效果,可以说,它给出了中国最早的宏观经济调控模型。纵观中西经济思想史,直至20世纪30年代,凯恩斯在《货币论》的短期价格理论中(theory of short-period prices)才以方程式的形式(p·q=x·y)阐释了缓冲储备的经济学内涵。*对该理论和方程式的讨论参见缐 文《广义缓冲储备:凯恩斯宏观经济思想新解读》,《思想战线》2013年第1期。

二、“变易”与“不易”:动态平衡与德性原则

《管子》认为一切事物都处于变易演化之中,“天地不可留,故动,化故从新”。*黎翔凤:《管子校注》(中),《侈靡》,北京:中华书局,2004年,第726页。“轻重”论继承了这一思想,在《轻重乙》中有对言:“桓公曰:‘天下之朝夕可定乎?’管子对曰:‘终身不定。’”*黎翔凤:《管子校注》(下),《轻重乙》,北京:中华书局,2004年,第1443页。以此推展,经济社会同样也是“终身不定”。从原理来看,“终身不定”源自于经济事物在“轻—重”之间无止境的运动与转化。“轻重”论在《揆度》篇就有这样的问答:“桓公问于管子曰:‘轻重之数恶终?’管子对曰:‘若四时之更举,无所终。’”*黎翔凤:《管子校注》(下),《揆度》,北京:中华书局,2004年,第1380页。虽然变化无所终结,但并非无所目标,“轻重”论在变易观的基础上进一步提出了一个重要的范畴——“衡”。围绕着“衡”论者设计了如下一番讨论:

桓公问于管子曰:“衡有数乎?”管子对曰:“衡无数也。衡者使物一高一下,不得常固。”桓公曰:“然则衡数不可调耶?”管子对曰:“不可调。调则澄,澄则常,常则高下不贰,高下不贰则万物不可得而使固(用)。”桓公曰:“然则何以守时?”管子对曰:“……岁有四秋,而分有四时。已得四者之序,发号出令,物之轻重相什而相伯。故物不得有常固。故曰衡无数。”*黎翔凤:《管子校注》(下),《轻重乙》,北京:中华书局,2004年,第1467页。马非百认为原文“万物不可得而使固”应作“使用”,(马非百:《管子轻重篇新诠》(下),北京:中华书局,1979年,第618页)从马说。

“轻重”论认为,经济社会在“终身不定”之中存在着一种“衡”状态。提出“衡”的范畴,是“轻重”论的重要理论创见,这里的“衡”有(价格)相对平衡与稳定的含义,是一种有利于经济发展的良好态势。*“衡”有多种解释,马非百、巫宝三先生曾综合各家之说专论之。(马非百:《管子轻重篇新诠》(下),北京:中华书局,1979年,第616~617页;巫宝三:《管子经济思想研究》,北京:中国社会科学出版社,1989年,第297~299页)“衡”有以币衡物之轻重的含义,但“轻重”论所说的“衡”应是币与物之间特殊的轻重关系。“轻重”论有“准衡”“国衡”的用法,因此宏观意义上的价格(总)水平相对平衡与稳定当为“衡”的核心内涵。由于经济社会总处于变动之中,这种态势因此而呈现出“非遍历性”的特征,也就是说在不同时期“衡”的内涵是不同的,*参见马非百《管子轻重篇新诠》(下)对“分有四时”的解释,北京:中华书局,1979年,第619页。所以针对“衡有数乎”这样的提问,“轻重”论的回答是“衡无数也”,并进一步指出,“衡者使物一高一下,不得常固”。在论者看来,“衡”是须要置于动态的时间流程中加以把握的范畴。这里,我们可透过上文所讨论的粮食缓冲储备加以分析。如果政府基于具体的情势,利用缓冲机制将粮食的供求与价格调控于有利于经济发展的状态点(设为E1),那么这就是“衡”。但由于“衡”中仍有“轻重”,有“轻重”就会有变化,所以此一“衡”仅仅是短期内相对有利的经济态势,随着情势的变动以及新的不平衡的出现,下一个“衡”就很可能不会再落到E1点,而是反映出有利于新情势的另一衡状态E2点。由此推开,在时间轴上,“衡”是由E1、E2、E3……构成的发展历程。需要强调的是,“轻重”论所说的“衡”并不是一个稳定的、自然而然的平衡状态和平衡序列,而是在变易这一基本前提之下,通过不断调整去实现的动态平衡,即“衡”寓于“变”中。论者特别强调,若非要借助人为之力调出一个绝对的衡状态,经济系统就会因静止而僵化,这种状态被称为“澄”,“澄”则“常”,“常”则“高下不贰”,“高下不贰”则“万物不可得而使用”。在无“轻重”变化的状态下,“举国而一则无赀(利润)”,*黎翔凤:《管子校注》(下),《轻重丁》,北京:中华书局,2004年,第1504页。经济也就失去了发展的动力。

从以上分析不难看出,“轻重”论容含着辩证思维的特质:它首先将经济事物化约为“轻—重”论式,并以经济事物在“轻—重”对待之间无止境地运化来阐释经济系统的恒久运动。认识到经济系统的变易性并不难,但困难在于,如何用一种简易的论式解释它,并进一步借此确立促进经济发展的基本原则。《管子》“轻重”论在这里无疑做出了创造性贡献,这就是在“轻—重”促动的变易之中利用“轻”“重”来协调“轻重”,进而达至有利于发展的“衡”。由是观之,“轻重”论的思维是一个由一而二——物中有“轻重”,再由二而三——“轻重”中有“衡”的逻辑过程。“衡”虽然是理论上的理想状态,但“衡”不是静态的,在“轻重”论看来经济社会是一个从“轻—重—衡”到“轻—重—衡”不断演化的过程。同时,在这一过程中,“衡”又是不可事先决定的,即“王数不可豫致”,*黎翔凤:《管子校注》(下),《国准》,北京:中华书局,2004年,第1397页。论者显然已认识到“不确定性”是变易的一个基本属性,在历史时间而非逻辑时间的历程中,根据具体的“时”以“权”就成为达至“衡”状态需要考量的关键因素,故有所谓“视时而立仪”,*黎翔凤:《管子校注》(下),《国准》,北京:中华书局,2004年,第1392页。“时至则为,过则去”。*黎翔凤:《管子校注》(下),《国准》,北京:中华书局,2004年,第1397页。在“轻重”论看来,充满机变的境遇使得“衡”不可能被简单地描述,它随“时”、因“势”应对,甚至允许偏颇(如主张“侈靡”),具有全面展开的“在场”的特点。

需要说明的是,“轻重”论中还提出了一个与上述“衡”的含义大体相同的概念——“准”,其间的差异在于“准”主要运用于讨论经济政策,而“衡”则更多的是一个理论范畴,所以“衡”不如“准”在“轻重”篇中出现的频次高。不过,我们从“准”大量的动词用法可以确知,“衡”的状态在“轻重”论看来是难以自发形成的,论者因此而强调有组织的行动需要相机抉择,用“御”来“调”出“衡”。具体而言就是“物发而应之,闻声而乘之”,*黎翔凤:《管子校注》(下),《轻重甲》,北京:中华书局,2004年,第1398页。“轻重调于数而止”。*黎翔凤:《管子校注》(下),《揆度》,北京:中华书局,2004年,第1381页。唯此才可以“守四方之高下,国无游贾,贵贱相当”,从宏观的角度看,“此谓国衡”。*黎翔凤:《管子校注》(下),《揆度》,北京:中华书局,2004年,第1378页。由此可见,“轻重”论中的“衡”需要人的有为性的参与,“衡”有使之为衡,以之为衡的内涵,因此“衡”与“准”都是既表状态的名词,又表行为的动词。

结合以上所论,当我们将“轻重”论的“衡”与西方经济学中的均衡思想相联系与比较,就会发现它们之间的显著差异。“轻重”论认为,变易是第一位的,“衡”是第二位的,“衡”更多的是通过“御”“调”或“准”实现的动态、相对的平衡,它注重有组织的力量(政府)和自发力量(市场)的协调——既要用“御”“调”发挥人的主观能动性,又须用“因”“乘”顺应市场规律。而西方经济学一般则认为,经济系统在自由市场条件下可自发地达至均衡,这一状态是经济系统的本真面目,是优良的“自然秩序”,人为的干预或调控则会破坏这一秩序。特别地,在以新古典为代表的当代西方主流经济学中,这一认识被进一步强化,有组织的外生调控力量往往被视为均衡稳态的扰乱者和破坏者。

以上分析说明,在“轻重”论的视界里,经济社会处于恒久的变化之中,故需用人的主观能动性来引导、调节变化,从而使经济社会动态地保持良好的发展趋向。但吊诡的是,除了“变易”观,“轻重”论还有一层“不易”的认知。既然“轻重”论认为经济社会主变,何以又言“不易”呢?这里所讲的“不易”是指基本规律和原则的“不易”,包括以下两层意涵:

其一,经济社会处于永无止境的变化之中,并表现为经济事物在“轻重”之间的消长,这是一条“不易”的规律;与此同时,在变化之中经济需保持“准平”,而不能“失准”,这是政府“不易”的调控目标,即所谓“万物之满虚,随财(时)而准平而不变。衡绝则重见。人君知其然,故守之以准平”。*黎翔凤:《管子校注》(下),《国蓄》,北京:中华书局,2004年,第1269页。“财”应作“时”,参见马非百《管子轻重论新诠》(上),北京:中华书局,1979年,第237页。

其二,“轻重”论认为,在经济社会中有一对重要的“君—民”关系。如何处理好这一重大关系?“轻重”论引入了儒家民本的治世原则,并使其成为经济政策的出发点和归宿点。通读文本,不难发现《管子》包含着大量爱民、安民、富民的民本论说。在“轻重”语境之下,论者在君与民孰轻孰重的问题上选择了一条“不易”的德性原则:民重君轻、民重万物轻,故有所谓“出实财,散仁义,万物轻,数也”。*黎翔凤,《管子校注》(下),《山至数》,北京:中华书局,2004年,第1334页。

民本之所以能够成为《管子》思想体系的经济伦理基础,在于作者们从社会整体观、演化观出发,视君、民为一体,治国以忧患。站在这样的高度上,他们十分谨慎地对待君民关系,深刻地揭示了其间的规律,《枢言》篇有论:“王主积于民,霸主积于将战士,衰主积于贵人,亡主积于妇女珠玉,故先王慎其所积。”*黎翔凤,《管子校注》(上),《枢言》,北京:中华书局,2004年,第243页。《山至数》篇亦说“王者藏于民,霸者藏于大夫,残国亡家藏于箧”。*黎翔凤,《管子校注》(下),《山至数》,北京:中华书局,2004,第1333页。这里的“积于民”“藏于民”就是“民为本”“民为重”,那么如何做呢?从经济角度而言就是要在积极发展生产的同时“调通民利”,*黎翔凤,《管子校注》(下),《国蓄》,北京:中华书局,2004年,第1264页。“散积聚,调高下,分并财”,*黎翔凤,《管子校注》(下),《轻重甲》,北京:中华书局,2004年,第1432页。意即调节分配,给予人民利益保障。

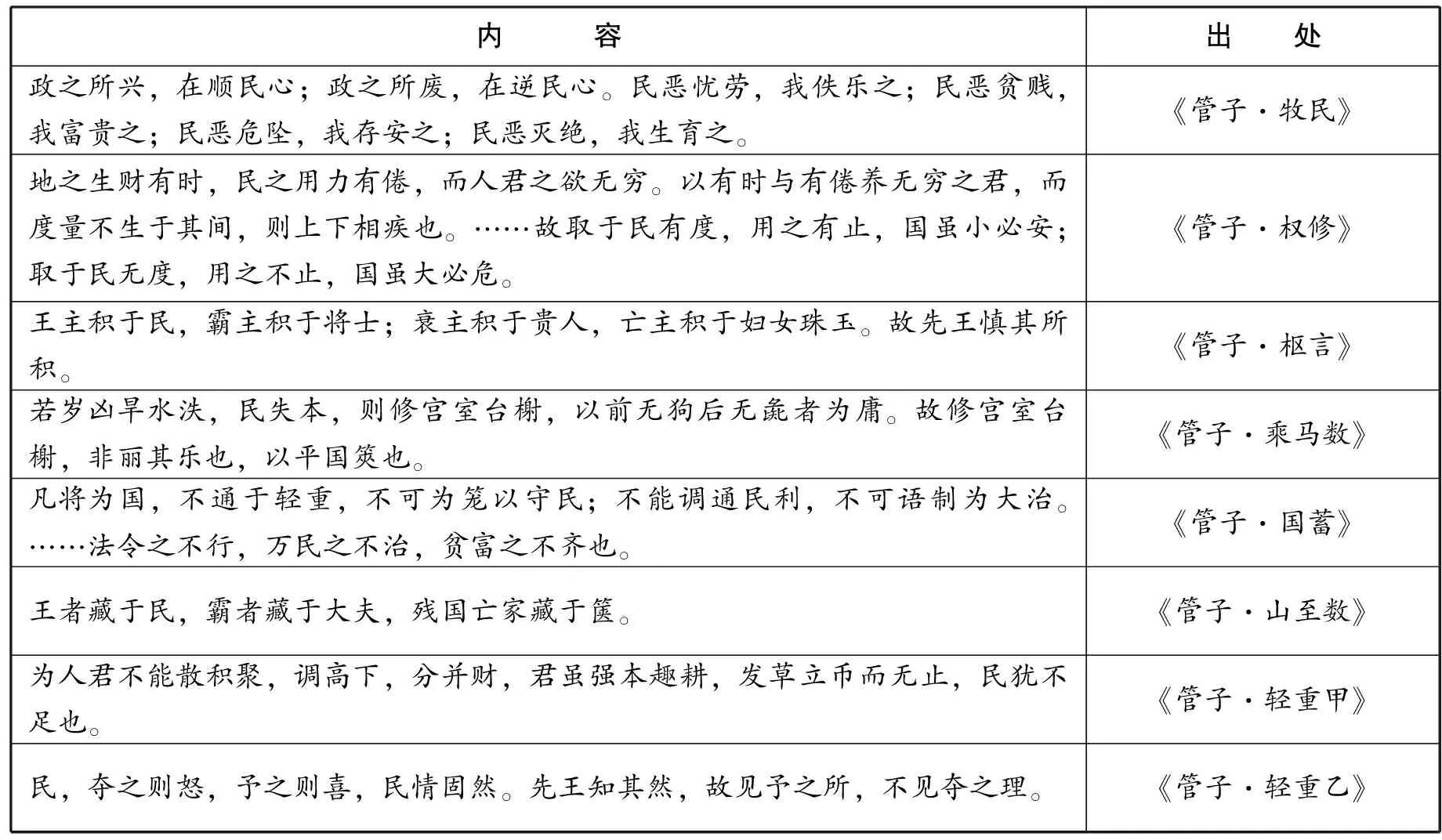

表1:《管子》民本思想举例

以此为出发点,民本的“不易”原则转化为具体的政策思想。其中,国家在灾荒之年“用侈”的建议尤具创造性:“若岁凶旱水泆,民失本,则修宫室台榭,以前无狗、后无彘者为庸。故修宫室台榭,非丽其乐也,以平国筴也。”*黎翔凤,《管子校注》(下),《乘马数》,北京:中华书局,2004年,第1232~1233页。在“轻重”论看来,越是经济陷于萧条的时期,国家越是要增加支出以保证那些贫且失本的劳动力能够“充分就业”。这一认识在宋代之后逐步转换为士大夫阶层积极推动且影响深远的经济调控政策——“以工代赈”。胡寄窗先生在评论明清之际思想家王夫之有关荒年多办公共工程“以聚失业之人”的主张时曾指出,若把荒年引起的“失业”扩大为一般的“失业”,则王夫之提出的大办公共工程以解决“失业”问题的办法,到了20世纪30年代才被凯恩斯所倡导。*参见胡寄窗《中国经济思想史》(下册),上海:上海财经大学出版社,1998年,第501页。胡寄窗先生这里的评论并不是说王夫之是提出这一思想的第一人,胡寄窗先生只是认为王夫之讲得更为具体。中国古人在经济波动中如何稳定经济的思考与实践中早已关注到“人”的稳定,这一智慧足以让令人感到吃惊,但它又无不是“轻重”论将“轻重”之道落实为不易的“人道”——即朴素的民本传统在经济社会管理方面的具体施用。

三、“阴阳之道”与“轻重之道”:《管子》“轻重”论的体用结构

“变易”“简易”和“不易”呈现出“轻重”论的三重经济要义,它们既表达了“轻重”论的基本经济思想,又从更深一层次揭示出“轻重”论的经济哲学观。就后者而言,“三易”所呈现出的经济思维模式互为表里、相互渗透、相辅相成,因此从整体观之,“轻重”论中的“变易”“简易”和“不易”构成了三位一体的统一。饶有意味的是,若以“轻重”论的“简易”“变易”和“不易”来审视中国传统哲学思想,会发现它们恰恰是《周易》哲学本体论的要义。*现在所说的《周易》分“经”“传”两部分。“经”原为周人占筮典籍,到了春秋战国时期,除了仍被视作占问吉凶之书外,哲理化的进路成为《周易》另一重要的发展方向,这样就出现了对“经”进行创造性解释的“传”来引申发挥《易经》,阐释天道与人道。“传”包括《彖上、下》、《象上、下》、《系辞上、下》、《文言》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》,《易纬·乾凿度》和东汉经师称之为“十翼”,以表示解释《易经》的十篇,汉代亦将“十翼”称为《易大传》。我们知道,古人将《周易》之“易”的本体内涵概括为:变易、简易、不易。《易纬·乾凿度》最早说“易者,易也,变易也,不易也”。*林忠军:《易纬导读》,济南:齐鲁书社,2002年,第77页。郑玄《易赞·易论》亦说:“易之为名也,一言而含三义:易简一也;变易二也;不易三也。”*王应麟辑:《周易郑康成注》,北京:中华书局,2012年,第64页。后继论《易》者多认同这一看法,所增加的“交易”与“和易”之说其实仍不出“三易”的基本内涵。为方便分析,我们有必要在这里对《周易》“三易”的内涵做出简要的讨论。

首先,“易”之变易。对自然与人事持变化发展的观念是贯穿于《周易》的一个基本思想,作《易》者认为,世界上没有事物不在变化之中,并将宇宙万象置于时间的流程之中,审视其演变与发展。《系辞下》说:“八卦成列,象在其中矣。因而重之,爻在其中矣。刚柔相推,变在其中矣。”又言,“为道也屡迁,变动不居,周游六虚,上下无常”。孔颖达在《周易正义》卷首又做出了进一步地阐发:“夫‘易’者,变化之总名,改换之殊称。自天地开辟,阴阳运行,寒暑迭来,日月更出,孚萌庶类,亭毒群品,新新不停,生生相续,莫非资变化之力,换代之功。……谓之为‘易’,取变化之义。既义总变化,而独以‘易’为名者。”*李学勤:《十三经注疏》(整理本),《周易正义》,北京:北京大学出版社,2000年。

其次,“易”之简易。在作《易》者看来,变化并非无规律可循,变易有其法则,人可从变易的法则中,梳理出最根源的枢机,这便是简易之理。《系辞上》云:“乾以易知,坤以简能;易则易知,简则易从。”由于简易之理具有万物秩序化与变化规律化的意思,因此也就具有了本体论的含义,它被称之为道,而道最为简易的法式就是一阴一阳的对待、统一、交替与配合。故《系辞上》曰:“一阴一阳之为道。”有了这样简易的原则,人方能简易地思考问题、发现规律、解释现象、指导实践。

第三,“易”之不易。所谓“易”的不易性有两层含义。第一层含义是指变化不会停止和改变,“生生不已之谓易”,这是确定不变的。第二层含义是指世界万象所包含的法则恒久不易。这就涉及在千变万化之中把握不变的体理与原则,并立足于此来应对千变万化的变易。在《周易》中,这一不易的体理便是“中”“和”——和谐、融贯、协调的结构或状态,以及实现和维持这一结构或状态的历程。在价值层面上,“中”“和”被发展为深刻影响中国传统文化的“中庸”之道。

《周易》的“三易”呈现出中国古人的思维取向,作为群经之首的《周易》,更奠定了中国传统思想与文化的本体论基石。成中英先生认为,“易的观念是一种观察事物、思考事物、认识问题与解决问题的知觉方式,也是一种基于此知觉的思维方式、诠释方式与理解方式,易的经验凝聚成易的观念,易的观念发展成易的体系,这是一个思想和文明进化的历程”。因此,“中国文化可称为‘易的文化’,中国哲学故可称为‘易的哲学’,中国人的思维方式亦可称为‘易的思维方式’”。*成中英:《易学本体论》,北京:北京大学出版社,2006,第41页。换言之,在中国思想文化的发展进程中,易学之“体”渗透到社会存在的方方面面,成为形上之“道”与形下之“器”的总原则,构成了一个内涵丰富的“易世界”。

那么照此推想,这是否意味着中国古代的经济思想也受到了《周易》的浸染?特别地,《管子》“轻重”论的“三易”观与《周易》“三易”的相似性是巧合还是必然?如是必然,两者是否存在着“体”与“用”的关系呢?解答这些问题,我们还需返回文本。

从年代来看,《管子》特别是其“轻重”篇成书于战国后期到末期,而《周易》则不会晚于战国中期。*学界对《易传》的形成年代有不同看法,但主要集中于战国前期说和战国后期说,因此《易传》的成书上、下限可定为:最早不过孔子卒,最晚不过荀子卒。李学勤先生结合考古学和文献学的研究,认为《易经》不会晚于战国中期,(李学勤:《周易溯源》,成都:四川出版集团、巴蜀书社,2006年,第120~128页)从李说。如果这两点可以确定,那么晚出的“轻重”论受启于《周易》就是合乎逻辑的。这一推断可在文本中找到线索。在《管子·轻重戊》篇,“轻重”论的运用被推广到治国的多个领域,作者开篇即以桓公与管仲的对话引出宏大的论题:

桓公问于管子曰:“轻重安施?”管子对曰:“自理国虙戏以来,未有不以轻重而能成其王者也。”公曰:“何谓?”管子对曰:“虙戏作,造六峜以迎阴阳,作九九之数以合天道,而天下化之。……周人之王,循六峜,合阴阳,而天下化之。”*黎翔凤:《管子校注》(下),《轻重戊》,北京:中华书局,2004年,第1507页。

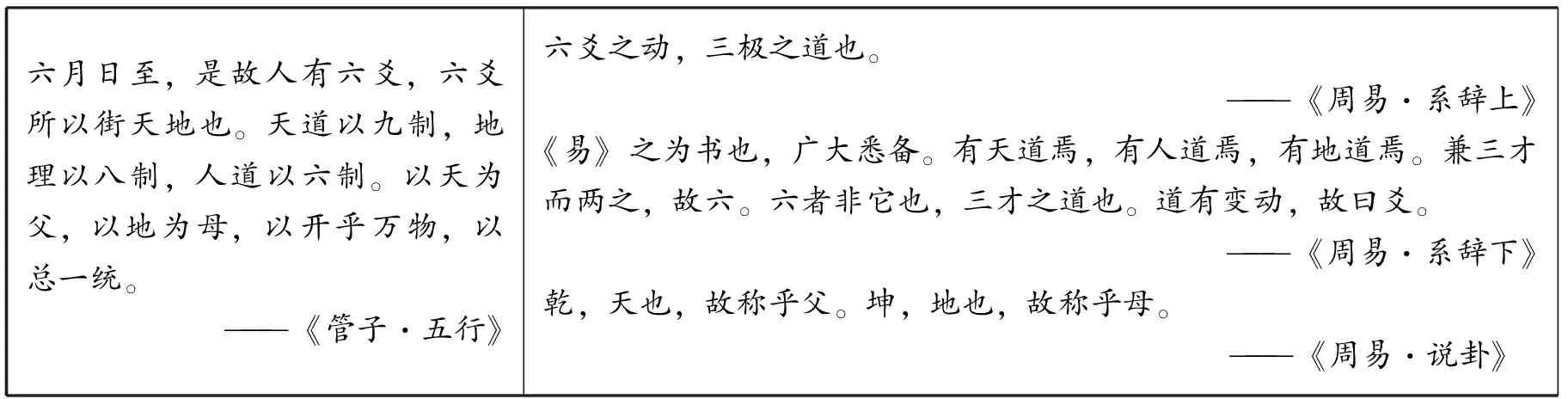

需要注意的是,在《周易》上、下经中,“阴”“阳”二字对举的用法是找不到的,*在上、下经中,只有《中孚》卦九二爻辞中出现过一个“阴”字,即“鸣鹤在阴,其子和之”。但是,上下经没有出现过一个“阳”字。只是后来在改造、发挥《周易》并将其哲学化的《易传》中才多次出现了“阴”“阳”二字以及“阴阳”连用的文辞,如《坤》卦的《文言》,《泰》、《否》两卦的《彖》,以及《系辞上》、《系辞下》和《说卦》。这样看来,《管子·轻重戊》将伏羲画“八卦”、文王演《周易》与“阴阳”合为一论,说明《管子》“轻重”论的作者已熟知《易传》。从这一点来看,善于融汇各家思想的《管子》受到《周易》哲学思想的影响就是完全可能的。再来看“轻重”篇之外的文章,将相比于“轻重”篇可能更早成文的《五行》篇与《系辞》、《说卦》的部分文句进行比较(见表2),两者若合符节之处是一望可知的。

表2:《管子》与《易经》文本比较举例

同在《五行》篇,还有如下论说:

故通乎阳气,所以事天也,经纬日月,用之于民。通乎阴气,所以事地也,经纬星历,以视其离。通若道然后有行,然则神筮不灵,神龟不卜,皇帝泽参,治之至也。

作者在这里迎合了春秋战国时期兴起与发展的理性思潮,强调“通若道然后有行”就不必再用占筮之术了。那么这里的“道”是什么道呢?将整段话前后联系起来看,应该就是“通乎阳气之道”“通乎阴气之道”,而这与《系辞上》的“一阴一阳之谓道”有着明显的承袭关系。当然,也需要认识到《管子》的思想还受到了阴阳五行观念的影响,但另一方面,春秋战国时期对《周易》的哲学解说与改造,除了儒家之外,也离不开道家和阴阳家。*参见朱伯崑《易学哲学史》(一),北京:昆仑出版社,2009年,第37~44页。这一点对于我们理解《周易》与《管子》“轻重”论之间的关系是至关重要的——《管子》“轻重”论可以说是对《周易》阴阳哲学思辨在经济领域的一次重要的创造性转换。事实上,若将“阴—阳”与“轻—重”论式摆放在一起,两者在认知模式和理论结构上的内在关联是不难觉察到的,《周易》的“一阴一阳之谓道”在“轻重”论中被具体地阐释为一轻一重之道。进一步地,如果说《周易》是讲宇宙、人生本根原理之书,那么《管子》“轻重”篇则将此原理应用于经济领域,将《周易》中丰富的辩证思想、动态平衡思想、德性中正思想在“轻重”论式下予以改造,构建出一个有“源”有“流”、有“体”有“用”的经济思想体系。

按照这样的进路探究下去,我们就能够进一步以“轻重”论为例证,探讨中国经济传统的“体—用”结构。其中,《周易》奠定了本体论基础。在《周易》的阴阳结构中,一对相对待的范畴构成了非同质的整体,整体内部的矛盾推动了事物的运动,但是整体既不是被片面、截然地一分为二,也不是统一后的同质静止,而是一个不断从“阴—阳—合”到“阴—阳—合”的“易”的历程,从而呈现出事物发展的历史性特征,而《易经》的要旨即试图在这一辩证的关系中,在时间变迁中寻找到动态平衡点——“中”,并借此推动事物的和谐发展。此正如清代易学家惠栋所论:“易道深矣!一言以蔽之,曰:时中。”*惠 栋,《易汉学》卷七,《易尚时中说》,四库全书文渊阁本(第52册),台北:台湾商务印书馆,1983年,第362页。《周易》的这种认知模式体现在“轻重”论的经济思维中,“阴阳”观被“轻重”之理所替代,人们对经济事物的认知由此而被置于一个以“轻—重”为基本范畴的辨证论式之中。其间,“轻—重”既矛盾又须臾不可离,两者相互依存,成就万物之用,又相互转化,形成经济社会发展的内在推动力。在此基础上,“轻重”论者进一步认为,“轻—重”可产生一个重要的第三者,但这个“三”不是独立存在的“三”,它是既依存于“轻重”又具有创造性的经济行动。在哲学层面,《管子》对“三”已有深刻地认识,《枢言》说:“凡万物,阴阳两生而参视。先王因其参而慎所入所出。”*黎翔凤:《管子校注》(上),《枢言》,北京:中华书局,2004年,第246页。这个“参”(即“叁”)在“轻重”论那里被转换为经济活动中人的有为性,即借助于“御”“调”达至“轻—重”之间的动态统一——“衡”。从易学的视角观察,“衡”的本体内涵就是“中”与“和”,见对立而执中,避走极端,并籍此实现经济社会的发展、稳定与和谐。

如果说对“轻重”论的上述分析仍是抽象的“体”与“理”,那么“以重射轻,以贱泄平”则将驾驭“轻重”以准平经济的尚中理念落实为至简的“用”,针对粮食实施缓冲籴粜的常平仓法,可视为一个典型的案例。其中,对“轻重”运化的抽象理解转换为对农业生产“凶穰”波动的现实感知;“御”“调”落实为“平籴”“平粜”的政策操作;而“衡”“准”则转化为可以测度的“常平”。从西汉到清代,中国古人对常平仓法的千年实践,映照出的正是经济传统的内在贯通,常平仓法遥接先秦的慧思,与《周易》、“轻重”论,构成了一个完整的体用结构。

以上讨论说明,中国的经济传统中容含着辩证哲学的思维取向,它根源于易学思维,在传统语境下,易学思维又被称为“有对”之学,程颢说:“万物莫不有对,一阴一阳,一善一恶,……斯理也,推之其远乎?”*程 颢,程 颐,《二程集》(第1册),《河南程氏遗书》卷11,北京:中华书局,1981年,第123页。推之于经济领域,《管子》在“轻重”论式下将“有对”之学巧妙地转化为经济哲学思想,其内涵可进一步简要地总结如下:在“阴阳有对”而引申出的“轻重有对”的经济思维中,“重”为了自身的作为,需要“轻”的存在,反之亦然,两者相反相成,相辅相成,使万物可为经济社会所用。这意味着,“轻”与“重”虽然相反,却不能相互否定,否则,经济社会就会出现“澄”—“常”—“高下不贰”的凝滞状态。因此,“轻重”论在“轻”与“重”之间没有做出非此即彼的判断,而是将两者中和为第三者“衡”,这说明“轻重”论者致力于在复杂的经济社会中寻求矛盾中的统一、协调而不是放任自流。不过,在“轻重”论看来,“衡”的秩序并没有超越的主宰者,“衡”中潜伏着失衡的种子(“衡者使物一高一下”),“衡”是暂时和易逝的(“不得常固”),而人的创造性就在于能够在活泼泼的“时”中把握机变(“适时而立仪”),能动、顺应地实现“衡”,因此“轻重”论容含着有机、演化的经济发展观,而这一历史进程又因“人”的参与有了其自身的目的和意义:以生民为本、以中正为则。这就使民本与德性关怀在“轻重”论中有了本体论的安置,它呼应了《周易·系辞下》一个简易而深刻的认识:“天地之大德曰生”。

四、余 论

中国的经济传统包含着经济思维模式(体)、经济思想(理)、经济制度—经济政策—实践(用)这三层内涵,它们应从一个整体来观察和把握。从所易见的制度、政策到抽象的思想,再到其背后常被忽视的思维模式,它们是内在贯通的,而将其串联起来的主线就是体现思维模式的经济哲学思想,也就是所谓的“体”或“本体”。“体”往往隐藏于特殊的表达或语境之内(如“轻重”论)而不易为人所察觉。从本文对“轻重”论的分析来看,这个“体”可称之为包含着独特辩证思维的“易”之学、“有对”之学。作为睿智的旁观者,李约瑟在《中国科学技术史》(第3卷)中道出了中国人思维之体的独特价值:

当希腊人和印度人很早就仔细地考虑形式逻辑的时候,中国人则一直倾向于发展辩证逻辑(我们在第二卷已多次谈到这一点)。与此相应,在希腊人和印度人发展原子论的时候,中国人则发展了有机的宇宙哲学,在这方面,“西方”是初等的,而中国是高深的。*李约瑟:《中国科学技术史》(第3卷·数学卷),北京:科学出版社,1978年,第337页脚注②。

本文对《管子》“轻重”论经济哲学思想的尝试性解读呼应了上述论断。从这层意义来理解,“轻重”论就不仅仅是关于供求与价格的原理,而有着更为深刻和丰富的内涵,它在经济哲学层面呈现出的辩证思维特质,是探究中国古代经济思想不容忽视甚至无法绕过的一环,为我们解读中国的经济传统提供了一条分析进路,如果它不是唯一的,至少也是极为重要的。考察中国古代经济思想史中对一些重大经济问题绵延不绝的讨论,诸如农商之辩(本末之辩)、义利之辩以及奢俭之辩,会发现它们无不是在与“轻重”论相同的辩证框架下展开的,其中最有价值且有持续影响的观点,亦无不是在农—商、义—利、奢—俭这些看似矛盾且又相生、相依的“有对”之间求得符合时代需求的统一与平衡。更发人深省的是,从历史的长时段考察,中国经济思维的辩证传统在20世纪之后的新历史条件下并没有隐没,现代中国对秉持辩证唯物论的马克思经济学的选择与发展,对社会主义与市场经济的协调与统一,都说明旧的传统以新的方式延续了下来。在库恩的视域下,中国经济思维的这一“辩证范式”与以新古典为代表的西方主流经济思维的“原子范式”之间存在着显著的差异,在中西比较的视角下,这恐怕就是中国经济思想的本质特色了。

(责任编辑 甘霆浩)

Trinity View and Dialectical Approach:Understanding the Economic Philosophy of the Light-heavy Theory of Guanzi

XIAN Wen

The Light-heavy Theory of Guanzi contains a trinity of dialectical views or three dialectical thoughts: simplicity, change and constancy. The essence of his views is that the economic world is always changing between the Light and the Heavy so as to make the economic society changeable, but people can bring into play their initiative to regulate the economy with simple methods according to different circumstances and fulfill the macro-economic goal of constancy, i.e.equilibrium. This view also takes people-oriented governance as the constant moral doctrine and seeks coordinated social development. The trinity view of the Light-heavy Theory is the philosophical expression in economic field of such ontological ideas asYin-yangandMean-and-HarmonyinZhouyiorTheBookofChanges. The Ever-normal Granary represents the application of the Light-heavy principles. Different from the atom paradigm in mainstream Western economics, this traditional Chinese dialectical paradigm is still alive in modern China and manifests the essential characteristics of Chinese economic thoughts.

Light-heavy, trinity view of simplicity, change and constancy, balance, dialectical thought,Zhouyi

缐 文,陕西师范大学国际商学院副教授(陕西 西安,710062)。

F092

A

1001—778X(2017)04—0107—10