反转新闻:传播特征、概念辨析与问题指向*

□文│万晓燕 王胜源

自2013年新华湖北网发布《见证真相2013 ,我们一起围观过的反转剧》专题以来,凤凰河南网、人民网又陆续推出《2014 九大新闻反转剧》《2015十大新闻反转剧,剧情不要太跌宕……》《盘点2016年上半年20条反转新闻》等专题,反转新闻逐渐成为近几年新闻传播领域的热议话题之一。

反转新闻也被称为“新闻反转剧”“逆转新闻”。作为信息传播实践的新命题,反转新闻也得到了学术界的快速回应。在中国知网上分别以“反转新闻”“新闻反转剧”“逆转新闻”为主题词进行检索,在去除重复和无关文献之后,共获得127篇文献(数据截至2016年11月10日)。综观这些研究成果,研究者主要关注了三个方面议题:一是有关反转新闻产生原因及其应对或“规制”措施的探讨;二是解析反转新闻的传播流程与可能影响;三是讨论反转新闻现象背后不同媒体必要的责任担当。

如何科学把握反转新闻的概念内涵,以将其与既定的理论概念区分开来?能否简单地否定反转新闻进而讨论规制策略?在实践面向上,反转新闻提出了哪些亟待讨论的新命题?应该说,澄清这些基础认识问题,正是解析反转新闻现象的逻辑前提。本文希望通过梳理2013年至2016年媒体发布的49例反转新闻,在归纳其传播特征的基础上,厘清反转新闻的概念内涵,梳理这一新现象关键的问题指向。

一、反转新闻的传播特征

具体而言,从传播主题、信息来源、表现形式来看,反转新闻呈现出以下几种特征:

1.在传播主题上,多为话题性较强的社会议题

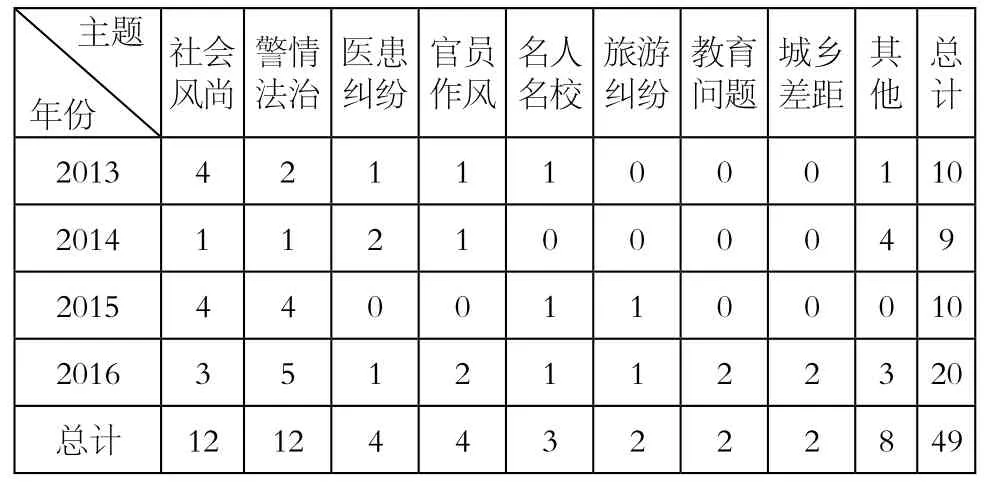

从传播主题看,49例反转新闻的分布情况如表1所示。

表1 2013年以来媒体发布的49例反转新闻的主题分布

可以看出,“社会风尚”和“警情法治”两个主题的反转新闻各有12例,二者在近四年引发舆论热议的反转新闻中所占比例接近半数;另外,“医患纠纷”“官员作风”“名人名校”“旅游纠纷”“教育问题”“城乡差距”也是反转新闻较为突出的传播主题。

从传播主题的分布情况看,反转新闻有一个明显的特征,就是强烈的话题性。很大程度上,正是那些与日常生活密切相关、关涉群众普遍利益、反映社会转型难题的事件,更容易引发社会关注和广泛讨论,从而促使新闻事件更有可能被多维审视,促成舆情反转。特别值得一提的是,“社会风尚”之所以成为反转新闻的重要主题,与近几年来媒体与社会相互建构而生的社会信任危机密切相关。自2006年媒体报道南京“彭宇案”以后,“老人摔倒扶不扶”的话题被长时间地报道和讨论,使得这些个案逐渐泛化为显在的社会问题。

2.在信息来源上,新媒体成为反转新闻的重要源头

通过统计49例反转新闻的消息来源情况不难看到,除了未注明出处的3例新闻,有32例反转新闻首发于新媒体,占比65.3%;有14例新闻首发于传统媒体,占比28.6%。而在新媒体首发的反转新闻中,有26例是来自微博、微信、网帖以及网络视频,其余6例来自媒体网站或未具体说明何种网络渠道;在传统媒体首发的反转新闻中,则有10例来自报纸特别是都市报,源起于杂志和电视的各2例。

这种情况表明,新媒体不仅是新闻反转过程中舆情发酵的重要场域,也是新闻事件重要的传播起点。另外,新媒体所呈现的传播主体多元化、信息把关机制弱化等特性,也增加了新闻反转的可能性。

此外,从统计结果中也可以发现,都市报也是反转新闻重要的媒体来源。这说明,市场化运作较为成熟的媒体有可能受迫于市场压力,努力抢夺事实“第一报道权”,从而在新闻产制上表现得更为急功近利。

3.在表现形式上,反转新闻并不必然反转“事实”

有论者认为,反转新闻“从本质上来讲是新闻失实,或者更确切地说,是以新闻的名义传播的信息的失实”。[1]按照这一理解,所有的反转新闻都存在信息失真问题。然而,事实并非如此。比如2014年媒体发布的“九大新闻反转剧”之一“博士论文八角卤鸡肉”事件,陕西师范大学官方微博发布该校孙灵霞的博士论文《八角茴香对卤鸡肉挥发性风味的影响及其作用机制》,该话题引发了广泛的社会讨论。从最初网民的调侃中可见,人们关注的焦点是该博士论文选题是否具有充分的研究意义,但在孙灵霞本人接受媒体采访介绍其整体的研究设计之后,舆论逐渐平息。

在这一事件中,并没有所谓的“新闻失实”或“信息失真”的问题。问题的关键在于,当我们讨论新闻失实或信息失真的时候,我们主要是从传者的立场考虑的;而新闻反转的关键在于公众对特定议题在认知和态度上的变化。因此,反转新闻并不必然是事实性信息的反转,它更多指向的是意见性信息的反转。

当然,事实性信息的反转往往是意见性信息反转的基础。正因如此,从媒体发布的反转新闻来看,有很大一部分是“假新闻”,其中甚至有不少与年度“十大假新闻”重合。但需要澄清的是,反转新闻并不必然是虚假新闻,它在舆情上的反转有可能是因为新的事实信息促成公众转移关注焦点而引致的。

4.在反转路径上,新闻媒体、政府部门是“事实核查”的关键主体

新闻为什么会得到反转?梳理49例反转新闻可见,新闻媒体的后续报道是新闻反转最关键的助推力量。以2015年“十大新闻反转剧”之一“男子开房就被抓,到底谁是影帝?”为例,在杭州电视台播出当地男子李先生因与尚在通缉的毒贩同名,导致每次出差住酒店都会被警察“查水表”、带到派出所接受调查甚至“尿检”一事之后,杭州日报“调查”发现,“警方录入的信息并无错误”,而后来杭州日报经过核实,又发现“警方确实是录入信息错误”。可以看出,推动这一事件“二次反转”的关键正是新闻媒体。

政府部门的介入调查与权威发布也是新闻反转的重要推手。例如,2016年5月5日,中国网图片中心陕西摄影师胡武功撰文质疑文物部门人为破坏唐陵石人石马,并配发石人石马被“洗澡”照片。次日,陕西省咸阳市文物旅游局回应称,文物部门并未安排“清洗”,文物白色表面主要是空气污染和酸雨所致。针对这一回应,胡武功通过媒体公开道歉,网民对有关文物部门的“声讨”也旋即平息。

除此之外,网民也是新闻反转重要的推动力量之一。比如,2016年的“反转剧”之一“北大才女回乡送快递”事件,网民很快针对媒体报道,发布北京大学2000 年录取学生名单,其中并无报道主人公,从而引发舆情反转。

二、反转新闻的概念辨析

对目前出现的反转新闻类型进行辨析,笔者试图得到关于反转新闻的概念界定。

1.反转新闻的概念界定

目前学术界对于反转新闻既没有统一称谓,也没有确切定义,比较有代表性的有三个:一是指“最初报道的新闻向相反的方向转变,随着新闻报道不断深入,事实真相被更加客观全面地呈现在读者面前,读者立场急剧逆转,并表现出与之前截然相反的态度”。[2]二是指“那些紧跟社会热点、标注新闻热词继而引发广泛关注,但随后被证实与事实主题或全貌不符,甚至与事实截然相反的新闻现象”。[3]三是人民网舆情频道给出的定义:“以新闻的面目出现,但随着更多信息的披露,事件要素经历至少一次反转,与最初呈现的信息部分或全部不符,同时引发较大舆情波动的信息传播现象。”[4]

可以看出,第一个定义强调的是“公众(读者)态度”的反转,第二个定义关注的是“事实”的反转,第三个定义则兼顾“事实要素”的反转和“舆情”的波动。笔者认为,尽管在业界的梳理中,反转新闻与虚假新闻有诸多重合之处,但反转新闻的基本指向是“舆情反转”的新闻(信息)。进一步说,对反转新闻的概念界定,应该从受众层面出发,强调公众在对新闻事件的认知与态度方面的转向。因此,笔者倾向于这样界定反转新闻:在新的事实要素出现之后,公众对特定新闻事件的认知和态度出现转向的信息传播现象。

2.反转新闻≠虚假新闻

辨析反转新闻与虚假新闻的异同有助于进一步认识反转新闻的实质。而有关虚假新闻的界定可以从“新闻真实”这一概念入手。甘惜分先生《新闻学大辞典》将新闻真实定义为:“新闻报道的真实性,不仅要求所写的事例、人名、地名、时间、引语准确无误,而且要求反映事物的本质和主流,反映事物发展的客观规律性。”[5]童兵先生认为“这一界定指出了真实性的三个层次的要求:细节真实、总体真实和揭示事物的本质”。[6]

可以看出,有关新闻真实的概念界定事实上包含了真实、客观、全面等综合性的专业操作指向。问题在于,以这种宽泛而严苛的视角看待新闻真实,一是很难对接“事实真实”这一有关新闻真实的一般性理解;二是容易使信息传播实践中诸如“传媒假事件”“反转新闻”一类的新现象被简单化地以“虚假新闻”或“新闻失实”进行观照,从而遮蔽其应有的讨论视角。

事实上,正如前文所言,与虚假新闻表现出来的“事实”反转不同,反转新闻的核心在于“公众意见(舆情)”的反转。所有的虚假新闻一旦被证伪,都可以被视为反转新闻,但反转新闻并不限于虚假新闻。具体地看,反转新闻在实践层面有两种表现形式:一是“虚假新闻”被证伪后的舆情反转,即先前的事实信息是虚假或不准确的,在有了新的事实信息后导致舆情反转;二是新的事实信息被开掘出来,促使新闻事件被重新检视,进而导致舆情反转。

三、反转新闻的问题指向

就反转新闻的传播特征和概念内涵来看,其在信息传播领域,至少提出或强调了以下四个命题。

1.反转新闻凸显新媒体信息传播的新常态

首先应该澄清的一个问题是,在反转新闻作为一个新话题被广泛探讨之前,其作为信息传播实践现象早已有之。那么,为什么反转新闻会在近几年成为一个新话题?应该说,信息传播技术所推动的信息传播格局的变化是一个关键因素。在传统媒体时代,信息传播总体上沿循线性的传播模式,普通公众参与的机会较少;在新媒体特别是微博、微信等社交媒体勃兴的背景下,每个人都可以拥有“自媒体”发声平台,特定信息被迅速围观、多维审视的可能性也大大增加。

从反转新闻的传播特征看,新媒体不仅是重要的信息来源,也是舆情发酵、舆情反转的主要场域。可以说,正是新媒体技术带来的信息生产与传播的开放化特征,推动了特定事件的舆情快速聚散,也促使“反转新闻”作为一种舆情现象被更多关注。

2.反转新闻说明新闻真实只能表现为一个认识过程

在讨论新闻真实时,陈力丹先生指出,新闻真实“只能表现为一个认识过程”,“任何报道都只能是对事实的一种简约的、一定程度上割断的(一个事实非常复杂,他只能从一个侧面去报道,就像一大块肉,我们只能从某一个地方咬下去,不可能一口吞掉)、扬弃的(放弃一部分和接受一部分)、概括性质的报道,不可能完全将事实原原本本地展现出来”。[7]

诚然,新闻报道不可能“有闻必录”,新闻产制总是一个对事实材料进行选择、加工的过程。因此,很难要求具体的报道、单一的信息能够纯然真实、客观、全面地还原特定事件。例如2015年的“成都男子暴打女司机”事件:当年5月,一段名为“女司机被暴打”的视频在网络疯传,视频显示一名男司机将一名女司机逼停后当街对其进行殴打。此后,网友纷纷谴责男司机行为暴虐。后来,四川新闻网提供了男司机的行车记录仪视频,从中可见被殴打的女司机曾两次突然变道险造成事故。舆情随之反转。

这一反转新闻深刻地反映出,新闻真实往往是一个动态建构的过程。男子暴打女司机的视频信息并非虚假,法院最终也以故意伤害罪判处该男子有期徒刑8个月,缓刑1年。但直到行车记录仪视频曝出之后,这一事件的来龙去脉才较为完整地呈现在公众面前,从而导致舆情反转。可以说,公众对该事件的认知和态度变化正是基于事实信息的动态建构而产生的,舆情的转向恰恰反映出新闻(信息)真实“只能表现为一个认识过程”。

3.反转新闻提示了信息生产的复杂机制

观察媒体所发布的反转新闻可见,这些新闻之所以遭遇舆情反转,与信息传播主体的多元化及其多元的利益诉求紧密相关。一方面,新媒体促成“众声喧哗”,多元化的传播主体也导致信息质量良莠不齐,很多内容缺乏有效的把关机制;另一方面,反转新闻也揭示出媒体、政府、市场、公众各自的利益诉求和相互之间的复杂关联。就媒体而言,其为了获得市场竞争的优势地位,可能急于发声,过分追逐时效性,忽视对事实信息的全面核查,或是采用单向度的报道框架,“标签化”新闻事件及当事人。如2015年有媒体在报道杭州高三女生被哈佛大学录取时,刻意隐藏了其美国国籍、父母均是麻省理工大学高材生等背景,制造“寒门学霸”的励志形象。就公众而言,其可能出于自身利益,在发布信息或接受采访时不如实描述,如2015年《大河报》报道了濮阳大学生孟某因救两位落水儿童而死亡一事,但此后被救女童母亲由于害怕担责,怂恿孩子在接受采访时否认孟某是因救人身亡,而是“依靠着栏杆玩”掉到水里溺亡的,导致舆情反转,直到有目击者出面证实孟某乃是救人身亡、警方调查确认之后,舆情才二次反转。

4.反转新闻挑战多元主体的传播责任

应该明确的是,不宜对反转新闻 “全盘否定”,除了虚假新闻(信息)被证伪后的舆情反转,有些新闻之所以被“反转”是由于新的信息被披露出来,这种反转过程恰恰提示了信息传播领域出现的可喜局面,诸如传播主体的多元化、信息产制的开放性、追逐真相的“无影灯效应”,[8]等等。

当然,反转新闻总体上是弊大于利的,其不仅可能伤害媒体、政府的公信力,也可能伤害当事人和社会公众,危及社会信任。那么,如何减少舆情反转现象?笔者认为,至少有以下几个思考面向:一是主流媒体必须坚持事实核查,避免简单依赖网络信源,恪守真实、客观、平衡等专业主义原则,特别是要“走出策划新闻误区,减少主观‘故意’失实”;[9]二是政府部门作为最具权威性的信源,应该积极回应热点舆情事件,甚至介入事件调查,澄清事实真相;三是新媒体平台不能遵循单一的资本逻辑,而应强化媒体责任,加强内容审核,建立不良信息处置系统。除此之外,如何提升公众特别是网民的媒介素养,引导网民理性发声,也是减少反转新闻需解决的一大难题。

总之,反转新闻有其自身的传播特征。它不能等同于“事实信息”被证伪的虚假新闻,而是强调在新的信息出现之后,公众针对特定事件的认知与态度即“意见性信息”所产生的变化。同样,不能简单地否定反转新闻,而是应该深入讨论其所蕴含的信息传播新格局、新闻真实性、新闻(信息)产制、多元主体传播责任等命题。

(作者单位:辽宁工程技术大学传媒与艺术学院)