建筑“时效”意义何在?

■ 陈凯峰

建设文化

建筑“时效”意义何在?

■ 陈凯峰

“文化决疑”丛谈之十五

现代以来,特别是当今社会,人们判断食品、药品等是否可食、可用,均以“保质期”或“有效时间”为准。现代科技有很多的方法来保鲜(参见图 15-1),这是现代科技的辉煌和骄傲,却也可能是食物的悲哀和不幸,因为有防腐添加剂之类的非食物成份的加入,显然让人疑虑和担忧!

图15-1 当代食品“保鲜”方式示意例图

现代方式构筑生产的建筑,同样有非常明确的“保质期”或“有效时间”,这也是现代人居社会的一个基本特征。

在 2017 年 3 月 15 日的第十二届全国人大五次会议的总理记者会上,曾有人提出“房屋产权 70年到期后怎么办”的问题,李克强总理回答说:“可以续期,不需申请,没有前置条件。”房屋关乎民生,自然要被大众所关注。但房屋是制造物,有客观因素蕴藏,这是事实。且不说“产权”及如何“续期”,就说“房屋”本身,实际上现代建筑的“房屋”是有非常明确的安全使用期的。在设定的安全使用期内,是“房屋”,也就有“产权”可言;若过了安全使用期,建筑的安全使用无法得到保证,类同报废的汽车、机器等,是否还是“房屋”就值得商榷了。如果“物产”没有了使用价值,则其本身还有谈“权益”的意义吗?

而现代建筑的安全使用年限,是现代科学给出的,这也是无需争议的一个客观事实。“现代建筑”,是“现代建筑材料”构筑形成的;而“现代建筑材料”,是以“现代科学”方式生产的,其材料的性能是有“有效时间”概念的。也就是说,以现代建筑材料构筑的“现代建筑”,是由现代科学给定其材料功能以有效时间;材料功能有效,所构建筑就能安全使用,就有真正意义的建筑存在,否则其是否存在是没有科学保证的,这就是安全使用年限。因此,现代以来的“建筑”,与其它大多物品一样,都是有“时效”的。只是建筑的这一“时效”的概念具有怎样的内容及性质和意义,似乎并不明确、甚至是模糊的。

那么,人们该怎么科学、完整地认识“建筑时效”这一概念?

其一,现代建筑是现代科技的物品,安全时效是标配概念,而且现代建筑是人类现代社会这部大机器的一个基本部件,按期更换是这部社会大机器运行的基本要求。

现代建筑与传统建筑的最大区别,不是形体、而是材料,形体可以逼真地仿构—仿传统样式之构,而所用的材料却可以是运用现代科技方式所生产出来的。无论是哪个文化区,传统建筑都是取材于大自然,特别是人居所处的自然环境,土、石、竹、木等是最常用的主要材料,最典型的莫过于具有不同材料特征及构筑方式的传统民居;即便是体量高大宏伟的寺院、教堂、神庙、宫殿、城堡等公共市政建筑,也基本上都是由传统天然材料建造营构的(参阅本丛谈之十三及图 13-2~5)。而现代建筑则完全不同,钢铁、水泥是其最基本的使用材料,若没有钢铁、水泥似乎就谈不上或完不成这“现代建筑”。或者说,“现代建筑”的最根本所在是其所使用的“现代材料”,只要是以“现代材料”构筑的,都可称之为“现代建筑”;至于所构筑形成的建筑是什么样式或风格,都不能、也不应该以样式或风格来称其“建筑”的归属。如中国传统建筑是以传统“木构架”为主体的,其主要用材是“木”,并通过“木”材的斗栱梁枋及“榫卯”构造方式来营造其结构主体(参见图 15-2 左);而“现代”以来的“仿古”建筑,所用材料则易“木”为“钢筋混凝土”,可以有非常逼真的造型样式(参见图 15-2 右),但恐怕已不能被称为“传统建筑”了。

图15-2 中国传统与现代“建筑材料”比较示意例图

尽管建筑的造型样式可以仿构,但材料的异化实际上已改变了其建筑的基本性质,这也就是上文所说的“仿古”建筑不能、也不应该被认为是“传统建筑”的根本所在。因为传统建筑是采用天然材料营造的,即便不是纯天然材料,有一定的人为加工成分(如以土制坯烧成的“砖”),其材料通常也是恒久不变的,组成的传统建筑也一样恒久,这在中国传统建筑中的范例很多。比如最原始材料的“土木”构筑的“木架土楼”,至今尚可见的漳州南靖元末的“裕昌楼”,外夯土、内木架之构,已历六百余年了仍基本完好(参见图 15-3 左);又如以土坯焙烧制成的“砖”,同样是传统建筑常用材料,明晚期苏州开元寺无梁砖殿“藏经阁”就是其典范之构,遗构至今也有约四百年(参见图 15-3 中);再如成土之源的岩石,更是大多传统建筑的必用之材,几乎所有类型的传统建筑都乐于以“石”为基,甚至是完全的石构,建造于南宋的泉州开元寺“双石塔”,七八百年至今依然完整如初(参见图 15-3 右)。诸如此类“土(木)楼”“砖殿”“石塔”等传统建筑,材料都是源于天然或近乎天然,没有“有效”的时限概念,若也无人为破坏或不可抗拒的灾害摧毁,“千年之构”都是可期的。如山西“应县木塔”和实为砖构的河南“开封铁塔”,都是近千年的北宋(辽)建筑,至今仍遗存可见。

而以现代材料构筑的“现代建筑”,“时效”却是必须有的规范要求,其规范标准是现代科学的“国标”(GB)给出的,也基本上是源于西方现代科学的“国际标准”(ISO)。现代建筑最常用的材料—钢筋、水泥等,就有非常明确的GB标准,在标准期内,有达标的力学性能存在,超出其标准期,其原有的力学性能是不能保证的。那么,所成的“钢筋混凝土”当然也就有相应的力学性能保证期。其中的“混凝土”,一般建筑常用的是由胶凝材料的“水泥”与砂石“骨料”按比例拌水混合凝成的,而“水泥”的生产和检验是有明确的 GB 和 ISO 标准的 ;然后,按照建筑功能类型等级需求,作不同使用年限的设计,一般民用建筑应不少于 50年,较重要的大型建筑则在60~80年,非常重要的建筑可达百年。而无论是多少年,都远不及传统材料的正常使用寿命。当然,建筑的实际安全寿命会有很多的影响因素,除了设计因素外,施工、材料、环境、气候,是否合理使用、科学维护等等,都可能延长或减短建筑的使用寿命。

不过,以现代科学为依据所构筑的“现代建筑”,与一定的使用年限相联系,却是现代社会生产的一项重要规则,而后按使用年限来提取“折旧”,以备使用年限期满后的“更新”。也就是说,“现代建筑”是有明确的使用周期的,这应该也是现代社会大机器对人居建筑这一基本构成部件的一项可知、可控的配套要求。因为“现代社会”发展的阶段性很明显,随着现代科技的演进发展,若干年便是一代的社会产品比比皆是,社会运行持续所需的上、下代产品的使用效率差距是显然的,也就有相应的“更新换代”要求;作为社会大机器基础构成的人居建筑,当然就有与之相协调发展的需求,则“折旧”后的一定时间的“更新”是完全有必要的,也是“现代社会”总体的一种发展必然。

其二,现代建筑是现代工业的产物,大生产、大能源是其主要特征,而“工业后”的人类社会所必然有的“开源节流”发展取向,正是建筑“时效”的深层意义。

图15-3 中国传统建筑不同材料范例

或许也是“更新换代”对现代材料需求的不间断,并且是随人类社会总体的加速发展而增长,社会大机器的发展运行,需要社会大生产,“现代工业”大致便是在这一社会发展需求的前提下飞速演进的,其中尤以人居建设的增速发展为最典型。

18 世纪中后由英国首先掀起的“工业革命”,真的是“革”了传统产业的“命”,人类社会乃至地球自然也由此发生了根本性的改变。一方面是机器运作由此逐渐取代了人畜劳作,劳动力得到了解放(参见图 15-4 左);另一方面则是生产自然循环也由此逐渐改变为自然资源消耗,使资源耗用渐趋亏虚(参见图 15-4 右)。前者使人类社会获利骤然丰硕,后者使自然环境蕴藏日益枯竭。而人类更多的是看到前者的喜悦,并不太把后者放在心上,最多也只是几个手无缚鸡之力的“学人”“杞人忧天”的唉叹,社会大机车已异常兴奋地驶上了“工业革命”的快车道,人类似乎也认定了这条“从此不回头”的社会生产发展道路。

然而,在这条利丰果硕的“大生产”道路上,人类付出的代价是惨痛的。其中,尤以“工业革命”的发起者的英国的教训为甚。当热机器被英国人发明使用后,人们为之惊喜不已,纷纷投身其中,由于“热机”在燃料消耗的同时,也离不开“水”的供给,于是原为母亲河的“泰晤士河”再次养育了这位“工业革命”的新生儿,河流两岸随即竖起了许多新生工厂,逐渐密布了整条河道沿岸。随后,燃料的不停燃烧和生产用水的大量使用,导致了相应量的废气、废水的持续排放,曾以“泰晤士”为母亲河的人居由此沦为病患魔窟,空气、河水连同人居一起病魔缠身,成千上万依河生养的人因此葬送了生命,这就是近现代欧洲历史上著名的“伦敦烟雾事件”(参见图 15-5 左)。尽管后来经过了半个多世纪的“铁腕”治理,“烟雾”的伦敦不见了,“泰晤士河”也重复清澈了(参见图 15-5 右),但曾经的创伤让英国人从此铭记难忘!

当然,遭此伤痛的并不只是英国及欧洲,可以说,世界上大多受“工业革命”潮流影响而踏上“工业化”道路的国家和地区,都或多或少有此伤痛之历。可见,资源消耗、环境污染是工业大生产的特征,也是其致命的短板。然而,人类社会似乎已离不开“工业大生产”,社会这部大机器似乎已不能没有“工业生产”这一构部件。于是,人类提出了“节能减排”“开源节流”等折衷主义的方式,既保留“工业大生产”,也顾及了人类世界乃至自然世界的受容程度。尽管人类还未敢说可以无耗、无污,但少耗、少污却是被极力推崇的。如英国最先提出的“低碳”概念、倡导“绿色能源”,始终都不愿放弃利益丰厚的“工业大生产”,这就是当今的人类社会。

图15-5 曾经“惨痛”的伦敦示意例图

对人居建筑而言,以现代材料构筑的“现代建筑”,已是现代社会人居环境空间的基本构成,现代的人类已离不开这些空间构成的大小建筑。那么,这些建筑该怎么与人类社会的“节能减排”“开源节流”等折衷方式的整体发展取向及计划相呼应?与“大生产”相呼应的必然是“大建设”,否则可能造成生产过剩,过剩便是一种对生产资源的浪费;而“大建设”需要的是物尽其用,没有尽其用的“建设”(如没有使用的“空置”和未达使用年限的“拆除”等,参见图 15-6)与没建设相似,同样是对建设物品的浪费,实际上也是一种间接性的资源浪费。因此,一方面“大生产”需要接受社会“建设”需求的制约,另一方面“建设”要有物尽其用的时空概念。对人居建设自身来说,更需要关注的是“建设”时空概念的物尽其用,在空间规模“建设”掌控得当的前提下,物尽其“时效”之用就非常有必要,未尽其物的“时效”之用当然就是“建设”浪费、“资源”浪费。那么,如果“建设”及“资源”浪费了,还可能是社会发展的“节能减排”和“开源节流”吗?

图15-6 中国当代“未尽其用”建筑示意例图

可见,建筑“时效”的另一深层意义,应该是物尽其用的“建设”,未到“时效”期的任何中断建筑使用功能的做法,都是与当今社会发展总体取向相悖逆的!

其三,现代建筑是现代文化的结晶,实用舒适是其基本需求,建筑“时效”所给出的也就只是满足这一需求所应有的特定时间概念。

无论是传统建筑、还是现代建筑,都是以功能需求为前提的,不同的功能需求决定或产生不同的建筑,这与不同材料所构的不同建筑(参见图 15-2)是相似的。不同功能的前提,实际上就是不同生活方式的要求,传统生活方式当然需要有传统建筑空间来满足;而现代社会,已经有了很多的社会功能的改变,人们也形成了相应的现代生活方式,则现代生活方式所需要的就只可能是现代建筑空间。这就是功能需求、生活方式与建筑空间的相应关系,也由此决定和产生了不同时代的不同建筑。也就是说,具有明确“时效”概念的现代建筑,其实是决定于“现代”这个特定时间段的文化状况,以及这一文化环境中的社会结构、人群组成、功能内容、生活方式等诸多因素,而这些因素最终都反映在人居的空间需求上,从而构建相应的建筑来满足这些不同空间的具体需求。

现代建筑的最大特征,就是与现代文化及现代社会、现代生活等相应需求的“实用性”意向非常明确,因此也将其视为一种“实用性艺术”。“实用”是前提、是主旨,“艺术”则是兼具、是附属,没有“实用”的存在,就不是“建筑”,更说不上“艺术”。故而,现代文化科学体系里“建筑”的基本类型,通常便是以“功能”为标准来划分的。

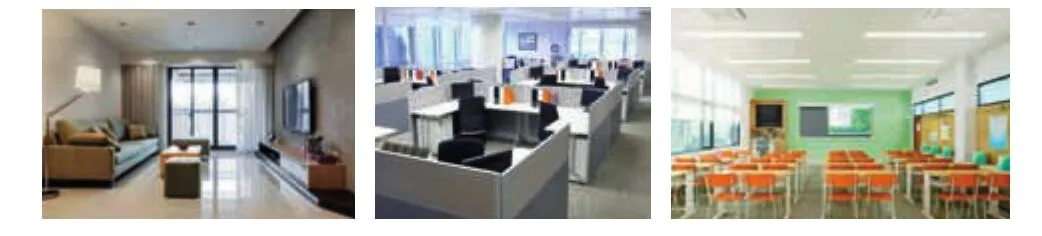

然后,建筑给出满足“功能”的相应空间,居住、办公、文教、商业、工业等建筑,都对应其不同的“功能”而有不同的“空间”。如建筑空间的高度(即层高),居宅约 2.7~3.3 米、办公室约 3.3~3.9 米、教室约 3.6~4.8 米,等等。人们的起居、工作或学习等生活活动,大致就是在这样的空间里相宜进行的(参见图 15-7)。从“空间”需求的角度而言,这基本上是与现代生活方式相适应的“功能”,若过于低矮、或过于高大,是会有不适感的。显然,关键在于空间“相宜”。

图15-7 现代建筑不同“功能”空间示意例图

而建筑空间的“相宜”,实际上就会给人以使用的“舒适感”,这是一种客观必然。起居生活需要的是亲近温馨,并不宜空旷高大(参见图 15-7 左);办公工作需要的是宁静敞亮,并不宜金碧辉煌(参见图 15-7 中);课堂学习需要的是气氛整肃,并不宜多彩斑斓(参见图 15-7 右)。而这还只是一般的民用建筑,若是工、商性质的工业建筑或商业建筑,“相宜”空间就更具专业的“功能性”需求特征,特别是工业建筑,不同的工业种类所需的“生产”功能的空间需求完全由其具体的“专业”工艺来决定。因此,现代建筑是非常讲究空间与需求的“呼应”和“相宜”的,不同功能需求产生不同类型的建筑;而且,建筑必有的“时效”,也正是相应于这一特定需求,才有相应“功能”的时间概念。

若建筑在其生命存续的过程中,并非是以给定的“功能”来使用,那么其本原“时效”意义同样是受质疑的。如果只是民用建筑范畴的“居宅”与“办公”等的功能调剂,尚无大碍;若是民用建筑与工业建筑的功能使用相互转换,那就问题多多。建筑的“功能”是设计建造时就被赋予的,不仅赋予了不同的“空间”,也赋予了不同的“荷载”。当该建筑完成了其生命诞生的建造时,就同时具有了相应的“空间”容量和“荷载”(包括静载和活载)能力,“民用”或“工业”等的“时效”功能就已筑就。那么,在功能“时效”内,若是以“工业建筑”作“民用”,“空间”和“荷载”显然都是富余的,可谓浪费而不宜(参见图 15-8 左);若是以“民用建筑”作“工业”生产之用,则“空间”和“荷载”都是有问题的,特别是后者,工业的使用“荷载”远大于民用,甚至可能是有动力使用设备而需要“防振”,但民用建筑通常未作这一功能的设计建造,即其“时效”内是不具备“防振”能力的,“不宜”显而易见(参见图 15-8 右)。

图15-8 民用与工业建筑“功能”转换例图

因此,建筑的“时效”是对其被赋予的特定功能而言的,其空间也是对应其设计建造时的功能来说的,则其使用“时效”就有了特定的对象。不相宜的功能空间使用,显然是与建筑本身的“时效”是否过期无关,其“时效”只对相应的功能空间负责。

可见,现代建筑“时效”的意义,不仅在于建筑的安全使用,也在于建筑的节能使用和合理使用,这是人类社会乃至生态整体科学发展的基本要求,并非只是建筑自身的问题。

作者单位:泉州市建筑文化研究院(筹)