村庄地域文化的活化与复兴

——以云南省文山州马关县马白镇马洒村庄规划为例

■ 曹崇杰 陈春艳 王 尉

村庄地域文化的活化与复兴

——以云南省文山州马关县马白镇马洒村庄规划为例

■ 曹崇杰 陈春艳 王 尉

村庄作为农村生产、生活的环境空间,是农村地域文化的真实表现和重要载体,自“十三五”规划提出全面建设社会主义新农村,农村面貌将发生巨大变化,其建设也将走向一个新阶段。与此同时,在高度城镇化的背景下,外来文化的强大冲击,使乡村固有文化特色趋于淡化、隐逝,村庄文化面临着严峻挑战。在此背景下,研究村庄整治规划中地域文化要素的科学处理方式具有积极的理论和现实意义。

一、马洒村概况

(一)马洒村自然环境概况

“马洒”,因这里的人擅长耍纸马舞而得名,隶属马关县马白镇,位于镇区北部。整个村子盘山环水,风景如画,村寨东高西低、南高北低,位于坡地之上。村寨东、南、北三面青山相夹,西面为千亩农田。村落建筑层叠而上、鳞次栉比,形成枕山面水、错落有致的村寨格局。

(二)马洒村文化特色概况

马洒村分东、南、西、北四个村小组,全村共有 281 户,人口 1238 人,是全县人口密度最大、户数最多的壮族(侬支系)聚居村寨。文山州壮族拥有长老宗族社会组织模式与管理,独树一帜马洒独有的“侬人古乐”,纸马舞、手巾舞等民族舞蹈、“花饭节”“龙王节”等节庆,还有以花糯米饭、糍粑等为代表的饮食文化,以传统建筑修缮、刺绣、银器制作等手艺为代表的传统手工艺技能。马洒村还拥有王世珍故居、高家祠堂、老人亭、古井、名木、古树、八仙桌、柱墩、泉眼、古寨门、古碑刻、犀牛望月等历史悠久的环境要素。马洒村的传统杆栏式建筑以土木结构为主,极具乡村韵味,在村内仍有 15栋古老的传统干栏式民居,为典型马洒民居的代表。马洒村不仅有优美的自然环境、浓郁的壮族特色,还有悠久的历史。

二、马洒村地域文化面临的危机

(一)对自然、历史、文化资源缺乏认识,创新能力不强

千村一面的村庄建设削弱村落自身地域特点,缺乏对不同村庄的底蕴挖掘和独特定位,未意识到村庄优美景观的生态型及地域文化活化与复兴的重要性。马洒村王世珍故居、老人亭、古井、名木、古树、八仙桌、柱墩、泉眼、古寨门、古碑刻、犀牛望月等历史悠久的环境要素,随着村庄发展和历史变迁,很多当地人都不甚清楚,规划人员即使进行了调查走访有时也难以获得完整资料,而类似的历史文化内涵才是村庄建设需要追溯、融合和传承的本源。

(二)规划成果千篇一律,缺乏地域特色

中央明确提出“村序治理要突出乡村特色、地方特色和民族特色,保护有历史文化价值的古村落和古民宅。”云南省全面开展村庄规划工作,由于时间紧、任务量大、编制经费有限,导致了机械化的规划内容、流水线式的出图标准,使得规划成果千篇一律。近两年来,村内已经陆续盖起60多栋3~4层的建筑,对村庄风貌影响较大。村庄建筑经过新农村规划的整治,建筑外墙大部分涂灰色墙面,画仿青砖肌理,规划格局缺乏地域特色。按照这样的规划建设实施,必然导致传统村庄布局逐渐消失,地域特色不能充分活化。

(三)传统村庄地域文化吸引力降低

乡村衰退的原因之一是传统文化的没落,当今城市文化是主流,人群自然被吸引到城市中去。世界闻名的规划大师芒福德经典理论中谈到,“城市是文化的容器”。这个理念同样可以延展到乡村中来,无论是城市还是乡村,文化始终是人类聚居点的发展源泉和动力,而城市和乡村都是文化的外在表现,反过来城市和乡村这种不同的聚居模式也影响不同文化的形成和发展。在城市中,现代文化占据主导地位,于我们看到了高楼大厦、车水马龙;乡村中,传统文化占据主导地位,于是出现了小桥流水、炊烟袅袅。随着社会发展,传统文化也应与时俱进,在新时期下焕发出新的活力,但始终不能脱离其生长的土壤,要扎根在乡村。

(四)村庄地域文化缺乏物质载体

在快速城市化的历史进程当中,在短期利益的驱动下,各村缺乏计划地引进经济项目,在“大兴土木”的同时,原有的村落形态和村庄格局不断受到冲击;另外,在没有进行建设控制的情况下,新建民宅乱建、抢建情况日益严重,历史街道不断受到侵蚀。且农村社区文化设施、场所和活动形式,主要集中在县乡(镇)级,普通村民很难真正获得有效的文化服务。即便“三下乡”活动,由于条件所限,往往只能利用乡镇集市举行,真正到村庄的不多。越来越多的村民迫切希望在家门口参加各种文化活动,希望文化下乡能变“送”文化为“种”文化。

三、马洒村地域文化活化与复兴思路

(一)挖掘地域文化

充分考虑村庄的区位交通、环境地貌、地域文化、经济产业、空间结构、建筑风貌等多方面特点,合理确定村寨定位,分析优势资源和发展潜力,挖掘、活化、复兴地域文化,预测发展趋势,制定规划措施。

(二)培育文化生境

活化和复兴地域传统文化,对物质文化与非物质文化保护作综合考虑,保证这些文化赖以保护和传承的物质载体。将各种地域文化、民风民俗融入到日常生活中,同时政府加大对各项民俗活动的推动和支持力度,有力地促进各种传统民俗活动的恢复、发展和繁荣,活着的民俗活动就是地域文化传承的根本。

(三)规划文化载体

马洒村保存了丰富多彩的地域文化遗存,如历史古迹、干栏式乡土建筑、壮族民间艺术等,均有相应的民居建筑、民艺活动和手稿等作为支撑,体现出马洒村丰富久远的历史文化内涵。通过民宅建设的引导,经济和产业项目引进的控制,以及对村庄街区、巷道和历史建筑等进行保护、修复等措施,从而达到保护村庄特有的村落形态和村庄格局,为文化和产业的引入提供载体。

四、马洒村地域文化规划与保护措施

(一)合理配置产业,明确规划目标

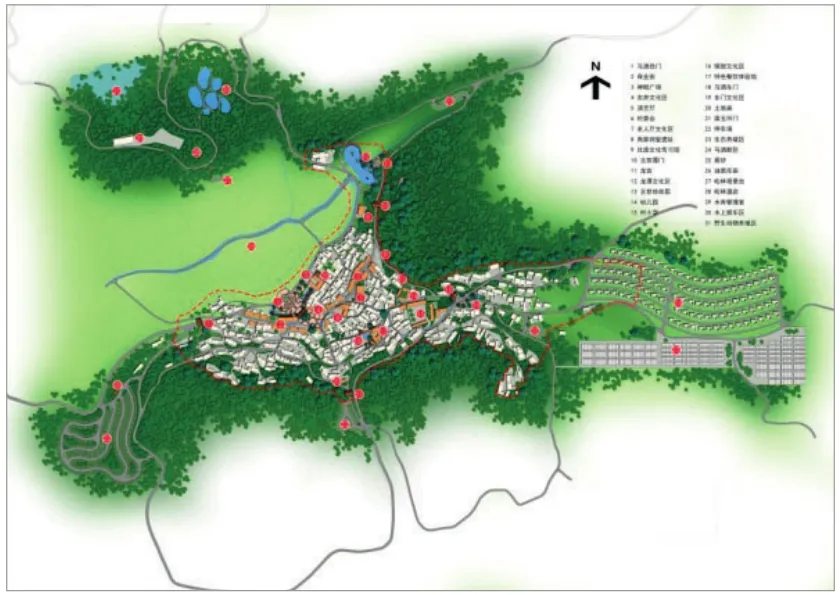

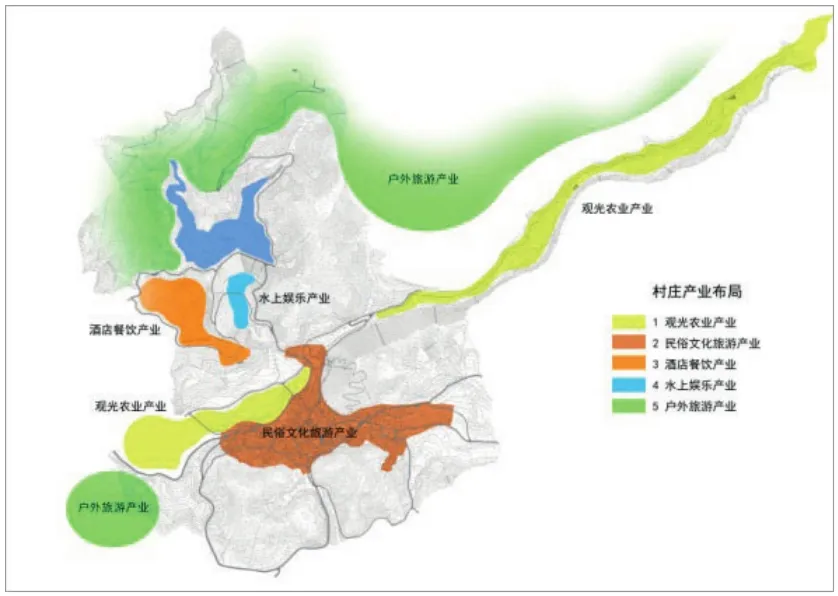

综合考虑马洒村的实际情况,规划中应深入挖掘村庄内在的文化资源,并加以开发,提升其文化品位,以期实现景观资源的高水平利用;传承历史特色,延续壮族文脉,打造文化特色鲜明的魅力之村;发展民俗旅游、野外探险旅游、水上娱乐、观光农业及酒店餐饮业,打造“漫游、乐动”一体的民俗文化结合休闲运动的文化旅游型村庄(见图 1、图 2)。

图1 马洒村庄规划图

图2 马洒村庄产业布局规划

(二)保护和尊重地域文化,打造民俗文化、休闲运动旅游生境

马洒村拥有多姿多彩的民族风情,如每年农历二月初二或三月初三要祭竜,有侬人古乐、纸马舞、花饭节、刺绣银器制作,还有红、黄、蓝、紫、绿、黑等天然植物色素加工的七彩糯米饭。可以通过民族风情村寨的建设,鼓励村民发展农家乐,让游客听壮家歌、吃壮家饭、住壮家寨,感受壮族的民族风韵;对村庄的公共活动广场进行重新打造,结合现状景观,王世珍故居、高家祠堂、老人亭、古井、名木、古树、八仙桌、柱墩、泉眼、古寨门、古碑刻、犀牛望月等历史文化资源,形成了马洒村内西门、神蛙广场、古井文化区、老人厅文化区、高家祠堂遗址、一木成屋、铜鼓文化区、王世珍故居、东门文化区、龙潭文化区、北双潭门和南玉环门民俗文化十二景点。

马洒村北面有 2000 余亩原始森林,古树参天,南面有底鎒山,坐拥天然资源,可利用北面山体开发自助探险、校园夏今营等原始森林探险活动;利用南面山崖的地势开发攀岩项目;还可开辟两处野外露营营地,分别位于原始森林入口处、出口草坡地带,打造不一样的户外露营体验;利用马洒水库的地形地势开发水上滑梯、水上碰碰船、水上步行球等水上娱乐项目。

(三)活化自然资源,打造农业观光旅游生境

利用村庄北侧的狭长谷地,种植荷塘,形成绵延数公里的十里荷塘区;村庄西侧的农田禁止建设建筑,开发稻田养鸭、稻田养鱼,做稻鸭鱼共作生态田提供绿色无公害有机食品,经济收益与生态环境双丰收;在水稻的轮休期种植油菜花,打造马关县内短线自驾游爱好者基地,有机结合马洒村的农业资源、文化底蕴与旅游要素。

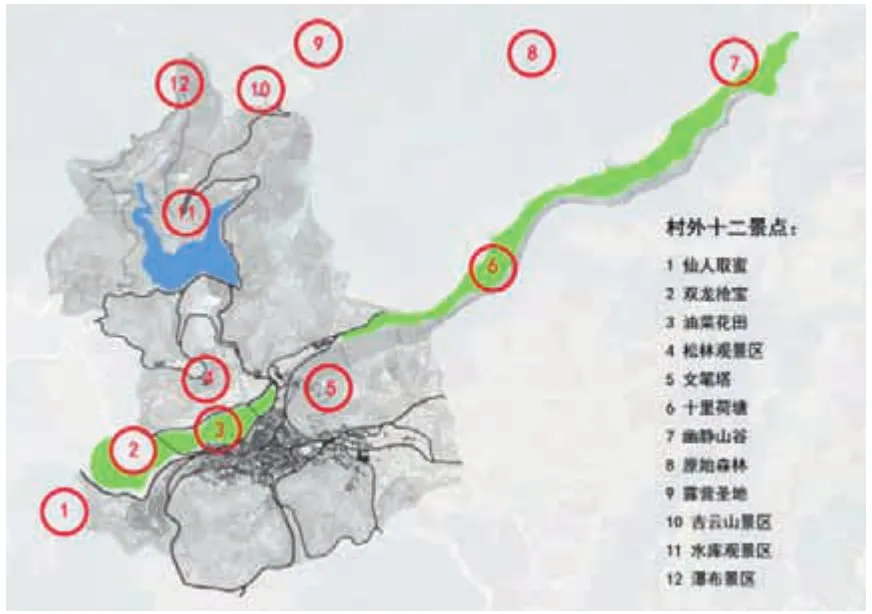

(四)村外风貌的保护规划

马洒身后的万顷原始森林,是保护完好的天然博物园,以桫椤、秃杉为代表的国家一、二类保护植物上百种,林海中古木参天,植物根系盘根错节,各种各样的植物千姿百态;底鎒崖早年间有人上山崖取蜂蜜;千亩连片的田野中,油菜花、稻田让田野在一年四季拥有不同色彩的变化;沿库区水库的源头有一处隐藏在高山中的瀑布。根据村庄产业规划的布局,结合村外的景观资源,规划营造仙人取蜜、双龙抢宝、油菜花田、松林景观、文笔塔、十里荷塘、幽静山谷、原始森林、吉云山、水库观景和森林瀑布的村外十二景(见图 3)。

图3 村外十二景点规划图

(五)村落传统格局的保护规划

要保护传统村落的完整性、保持传统的村落格局和空间尺度,不得改变与传统格局和历史风貌相互依存的自然景观和环境,同时保护与其相依存的非物质文化遗产。严格保护历史街区中“大路+巷道”的“叶脉状”肌理格局,两侧建筑必须控制在两层以内,传统街巷的宽高比保护“八尺”巷道的模数关系;沿街风貌重点保护沿街民居的传统建筑形式,保持街巷及两侧建筑的原有尺度关系,沿街建筑立面形式、墙体勒脚、建筑材料、建筑色彩等的统一性、连续性和视觉景观的完整性。

(六)传统历史街区的保护和整治

按《马洒自然村传统村落保护与发展规划(2015~2030年)》划定核心保护区、建设控制区、环境协调区。核心保护范围内的建筑按照原高度进行控制,建筑新建、改建、改善或整治后高度不得超过 2 层,一层建筑不超过 3.6 米,二层建筑不超过 3.3 米 ;建设控制区内的建筑按照原高度进行控制,建筑新建、改建、改善或整治后高度不得超过3层,建筑檐口高度控制在 9.5 米以内,建筑屋脊高度控制在 11米以内;环境协调区建筑高度控制主要考虑视线景观影响和整体风貌协调进行控制,建筑新建、改建、改善或整治后高度不得超过 4 层,建筑檐口高度控制在 12.5 米以内,建筑屋脊高度控制在14米以内。在近期高度降层或拆除存在难度的,应按照建筑风貌保护整治要求进行风貌协调处理,远期进行降层或拆除。

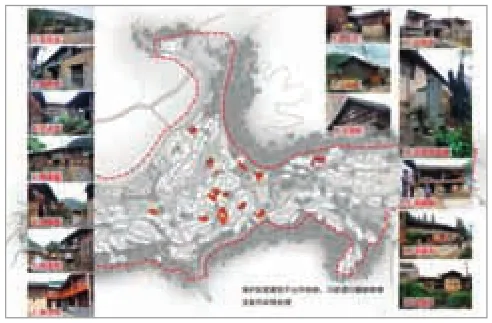

(七)传统建筑的保护和整治

综合考虑现状建筑风貌和建筑质量的评价,把建筑分类保护和整治方式相应地分为保护、修缮、改善、保留、整治改造五类。县级文物保护单位老人厅要依据文物保护法进行严格保护;村落内以王世珍故居为代表的15处历史建筑应按照《历史文化名城名镇名村保护条例》保持和修缮外观风貌特征,特别是保护具有历史文化价值的细部构件或装饰物;具有一定传统风貌,质量好或一般的建筑保持和延续建筑外面形式、风格及色彩,对其内部允许进行改善和更新,使其适应现代生活方式;对于与保护区传统风貌协调的其他建筑,其建筑质量评定为“好”的,可以作为保留类建筑在展示和利用方面,可以根据旅游发展的需要,改变原有使用功能或增加所需设施等;对那些与传统风貌不协调或者质量很差的其他建筑采用立面整治维修、使用功能转换、细部修饰和周边环境整治等方法,使其符合历史风貌的要求;对体量过大、建筑高度影响严重的,可以采用降低层数的措施,影响过大的则建议拆除(见图 4、图 5)。

图4 马洒村保护建筑规划图

图5 村内十二景点规划图

五、结语

村庄规划是一个不断完善的体系,村庄规划层面一般村庄地域文化的保护研究更是一个系统的工程,如何找到村庄规划与地域文化活化与复兴保护规划之间的有机结合点,还需要进行大量研究和实践,合理运用规划技术和措施,进行文化生境及文化载体的保护和整治,提出村庄地域文化活化与复兴的规划措施,以文化指导规划、以规划保护文化,使地域文化得到保护和传承。

(作者单位:云南易苗园林工程有限公司;云南开远市村镇建设管理处;云南五华科技产业园管理委员会)