顾恺之与六朝风韵

舒士俊

顾恺之与六朝风韵

舒士俊

了,另请人代他对句,顾恺之竟未发觉,还是兴致勃勃地对下去,直到天亮才止。

顾恺之所处的东晋,是我国书法发展的高峰时期。在这种时代风气的影响之下,顾恺之的书法造诣也绝非一般。据刘义庆《世说新语》记载,顾恺之常与当时的大书法家羊欣一起讨论书法,“竟夕忘倦”,并且还著有专门评论书法的《书赞》,可惜未能流传下来。在明代董其昌所编的《戏鸿堂帖》中,就收录了顾恺之所书的《女史箴真迹十二行》。

顾恺之为人重情感,好谐谑,既率真而又痴黠。当曾作为他的上司、对他有所眷顾的桓温死后,他在墓前哭道:“山崩溟海竭,鱼鸟将何依!”有人问他,桓公已去世,你的哭状“其可见乎”,他马上答道:“声如震雷破山,泪如倾河注海。”桓温的儿子桓玄偷了他一橱画,他心中不悦,却通脱地以“妙画通灵,变化而去,亦如人之登仙”解嘲。最有意思的是,他吃甘蔗总是先吃甘蔗的尾。别人问他原因,他笑着回答说,那是“渐至佳境”。这句话,其实也正是后世不少文人画家“大器晚成”的最好说明。

顾恺之个性的率真和痴黠,常常在画画中体现出来。有时候他画人物数年不点睛,有人问他缘故,他答道:“四体妍蚩,本亡关于妙处;传神写照,正在阿堵(意为‘这个’,系六朝人口语)中。”当时有个瓦官寺刚建成,寺僧请那些士大夫捐助钱财,没有一个人肯出钱超过十万。顾恺之素来贫困,却打赌说他捐百万。他要寺僧备一壁,闭户一月,画成了一座维摩诘像。将要点睛时,他对寺僧说:明天第一天来参观的,让每人出十万钱,第二天每人出五万,第三天则随意。到了开放参观时.果然“光照一寺,施者填咽,俄而得百万钱”,可见顾恺之画像艺术的感染力之强。

传统文人画的历史发展是一条源远流长的河,它的精神源头,可以追溯至老庄。老子提出的“天下万物生于有,有生于无”,所谓“无状之状,无物之象”,“知其白,守其黑”以及“致虚极,守静笃”等观念,与庄子提出的“物之生也,若骤若驰,无动而不变,无时而不移”,“天地与我并生,万物与我为一”以及“天地有大美而不言”等观念,对于后世注重主观写意和气韵表现的文人画的内涵有着不容忽视的深刻影响。

庄子在《田子方》中讲过这样一个故事:“宋元君将画图,众史皆至,受揖而立;舐笔和墨,在外者半。有一史后至者,儃儃然不趋,受揖不立,因之舍。公使人视之,则解衣般礴,臝。君曰:‘可矣,是真画者也!’”这位画师虽然并非文人画家,但通过庄子的文笔勾勒出来,却几乎成了后世文人画家的楷模。这位画师作画时解衣般礴、无所拘束的率真神态,我们或许可从已故现代漫画家叶浅予为张大千所作的一幅《聚精会神》中有所领略,而这种毫无顾忌的全身心的精神投入无疑是后世文人画家所十分赞赏的。

在魏晋之前,由于汉武帝独尊儒术,老庄并不受人关注。到了魏晋,因为战乱频仍,社会动荡,士人于是纷纷崇尚老庄,从高谈玄理中寻求精神解脱。当时嵇康、阮籍等士人饮酒啸傲于林下,以玄谈相标榜,行为放诞,被称为“竹林七贤”——这成为后世文人画家屡画不厌的题材。玄风的盛行,导致了艺术上的形式主义和唯心主义风气;而当时的文人、艺术家向往山林,又使其在艺术风格上崇尚平淡、萧散和蕴藉。试看代表当时最高艺术成就的陶渊明的诗、王羲之的书法和顾恺之的画,都具有平淡、萧散和蕴藉的韵味。那正是中国文人画的滥觞时期。虽然有不少研究者认为中国文人画的发展成熟期在宋、元(宋是文人画的观念趋于成熟,元则是文人山水画风趋于成熟),但其意识启蒙期其实是在魏晋。顾恺之可说是历史上最早最突出的一位文人画家。

顾恺之(345—407),字长康,小字虎头,晋陵无锡(今属江苏)人。出身于名门望族,曾在大司马桓温和荆州都督殷仲堪手下任参军,晚年任通直散骑常侍。顾恺之在文学上极有才气,曾作有许多诗赋,现流传下来的尚有《风赋》《筝赋》《冰赋》《观涛赋》《四时赋》《水赞》等。

其《四时诗》云:

“春水满四泽,夏云多奇峰。秋月扬明辉,冬岭秀孤松。”

其《水赞》云:

“湛湛若凝,开神以质;乘风擅澜,妙齐得一。”

他曾去会稽游览山水,回来后人家问他那儿的山水形状,他欣然答道:

“千岩竞秀,万壑争流,草木蒙茏其上,若云兴霞蔚。”

因为喜欢吟诗,他时常与人对句。有一次他与谢瞻在月下对诗,越对越起劲,简直到了忘我的境界。谢瞻实在觉得困

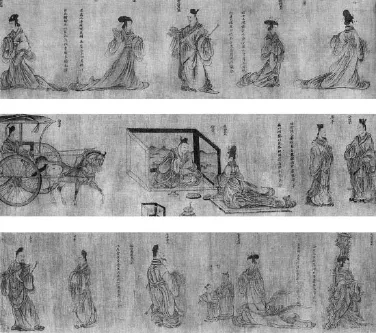

顾恺之 列女仁智图(部分)

顾恺之 女史箴图(部分)

顾恺之要给患有目疾的殷仲堪画像,殷推辞不肯。顾恺之却安慰他说:不要紧,画像时可以“明点瞳子,飞白拂上,使如轻云之蔽月,岂不美乎”。而他给裴楷画像,则有意在他的颊上添三根毛,通过夸张的手法来表现对方的“隽朗有识具”。

由于年代久远,顾恺之的真迹已无法寻觅,至今所能见到的只是极少数的后人的摹本,如著名的《女史箴图》和《洛神赋图》。在西晋惠帝时,贾后专权淫放,张华特意作《女史箴》以示讽谏,而顾恺之的《女史箴图》,便是以此箴文为题而画的插图。摹本共有九段故事图,据潘天寿先生推测可能原有十二段,后来在流传中失去了三段。可惜的是,这卷本已缺损的《女史箴图》,在1900年八国联军入侵北京时,竟被英军掠去,现藏于伦敦大英博物馆。

《洛神赋图》是根据三国时曹植的名赋而作,画卷分为三部分。第一段为“惊艳”,描绘曹植一行来到洛水之滨,忽睹洛神翩若惊鸿似的出现;第二段是“陈情”,描绘曹植与洛神互诉爱慕的衷情;第三段是“偕逝”,画面处理与曹植原作略有不同,描绘这对恋人在辞别后又相偕共乘舟车归去。图中不但把洛神那“转眄流精,光润玉颜,含辞未吐,气若幽兰”的楚楚风姿和曹植那“怅盘桓而不能去”的怅惘神情刻画得相当入微,而且全图以山峦、溪流、林木为背景首尾承接,使绘画空间得以巧妙地延伸和转换,极为自然地推进了整个诗意情节的发展。

顾恺之在绘画理论方面也有不少著述,可惜至今流传下来的只有《论画》《魏晋胜流画赞》和《画云台山记》三篇。他在人物画方面提出了“以形写神”“迁想妙得”的观念,深刻地反映了画家进行创作时的思维特征,千百年来成为许多画家恪守的座右铭。在山水画方面,虽未见他有画迹流传,但《画云台山记》一文说明了他对山水画也已有所探索。

因为顾恺之诗文书画俱擅,个性又痴黠率真,在当时人们便称他有三绝:才绝、画绝、痴绝。明代董其昌指出,“文人之画,自王右丞始”,他把唐代王维奉为“文人画祖”,其实那只是对文人山水画而言,并且,他也未能看到魏晋时期的山水画流传。而从人物画方面来看,要论文人画的祖师,则显然应推顾恺之。虽然在那时还没有像后世那么明显的文人画观念,但顾恺之无疑是六朝时期的一位带有朦胧光环的文人画宗师。

顾恺之与南朝的陆探微、张僧繇并称为“六朝三大家”,而当时评论界认为陆画人物得其骨,张画人物得其肉,都不及顾画人物能得其神。陆与张都没有画迹或摹本流传下来。而顾恺之所处的时代那么早,却不但流传下作品摹本,还有那么多趣闻故事和诗文流传至今,这对于后世文人画的影响来说当然是巨大的。首先是诗、书、画皆擅的本领,这一后世文人画的重要衡量准则,在顾恺之身上早已体现出来了。再是顾恺之那种带有魏晋名士风范的痴黠率真的个性,就好像是遗传因子,在后世一些著名文人画家身上也有所体现,如北宋米芾之癫,元代黄公望之痴、倪瓒之迂,以至明代沈周之憨,从他们身上,似乎都能看到顾恺之的某种影子。此外还有顾恺之的用笔气息特征,也是后世许多文人画家最为推崇的。顾恺之以一种游丝描法来勾取人物的面容,表现古人的衣袍裙带,其行笔流畅劲利,富于韵律感。对他的用笔,唐代张彦远在《历代名画记》中的评述是:“紧劲联绵,循环超忽,格调逸易,风趋电疾。”“迹简意淡而雅正。”张彦远还引张怀瓘对于顾恺之的评述曰:“顾公……虽寄迹翰墨,其神气飘然在烟霄之上,不可以图画间求。”元代汤垕则在《画鉴》中说,“顾恺之画如春蚕吐丝”,“笔意如春云浮空,流水行地,皆出自然”。顾恺之作画的笔致萧散自如,历来被认为是传统人物画用笔的最高境界,就好像“二王”被认为是中国书法的最高境界一样。以后的人物画大家如唐代的吴道子、周昉,宋代的李公麟等,在用笔方面都是向顾恺之学习。只是吴道子和李公麟学顾,却未免矜才使气,因此米芾在《画史》中批评道:“以李尝师吴生,终不能去其气。余乃取顾高古,不使一笔入吴生。”在传统文人画的品评中,萧散自如的笔墨气息被认为是最为高雅的,这是东晋“二王”书法的气息,也是顾恺之人物画的气息。从用笔的韵致气息上来讲,可以说这是传统人物画的“顶峰”。在“顶峰”过后,当然人物画还会大有发展,可是气息却要显得逊色了。这也就是以后的文人画家一直要提倡复古的原因所在。有意思的是,元代山水画的笔墨气息,与东晋的书法和人物画的气息有些相近,也是萧散的。这大约因为元人山水画经过赵孟的整饬,刚从宋人山水画用笔的板刻中解放出来,与“二王”的行书刚由隶楷转换过来、晋代的人物画刚从汉魏画像石和壁画的形象刻画板拙中摆脱出来一样,其萧散之妙都在于动静相参,姿质自如,勿执勿失,恰如其分;而以后绘画的笔墨气息要在原已恰如其分的基础上再有所发展,则很可能是过犹不及,过则伤韵。因而人物画在东晋之后,山水画在元代之后,从笔墨气息韵味的空灵幽微这点上来看,的确是越来越显得逊色了。

在魏晋六朝除了顾恺之之外,很值得一提的文人画家还有宗炳。

宗炳(375—443),字少文,南阳涅阳(今河南省镇平县南)人。家居湖北江陵,出身士族,却不愿做官。当南朝宋武帝刘裕和衡阳王刘义季征召宗炳担任主簿、太尉、太子舍人、通直郎、咨议参军等官职时,他一概予以拒绝。旁人问他原因,他回答说:“吾栖丘饮壑三十余年,岂可于王门折腰为吏邪?”他入庐山加入了慧远的白莲社,著有《明佛论》。生性喜漫游山水,其妻罗氏死后,他更是“放情林壑,与琴酒而俱适,纵烟霞而独往”,只身西涉荆、巫,南登衡岳,在那里结宇栖居。后来因为老病,才不得已回到江陵老家,叹道:“老疾俱至,名山恐难遍睹,唯当澄怀观道,卧以游之。”于是他把所游历过的山水一一画在墙壁上,对人说:“抚琴动操,欲令众山皆响。”

宗炳的画迹早已不见踪影。可是他那卧游作画的经历和他所写的那一篇《画山水序》,却深深地叩动了后世文人画家的心扉,使他们钦慕不已。

在《画山水序》中,宗炳叙述了自己过去“闲居理气,拂觞鸣琴,披图幽对,坐究四荒”,“身所盘桓,目所绸缪”,以至“应目会心”,“类之成巧,则目亦同应,心亦俱会,应会感神,神超理得”,最后达到“栖形感类,理入影迹,诚能妙写”的观察体验山水的经历。他认为要进入这样的创作思维境界,画家首先要能够“澄怀味象”,也就是摒弃各种杂念的干扰,使心胸开阔澄净,从而能够透彻地体味山水的幽深奥妙,使“万趣融于神思”。只有这样,画山水对于画家来说,才是“畅神而已,神之所畅,孰有先焉”。宗炳在这篇《画山水序》中,还提出了观察山水远近大小的具体方法:“昆仑山之大,瞳子之小,迫目以寸,则其形莫睹;迥以千里,则可围于寸眸;诚由去之稍阔,则其见弥小。今张绡素以远映,则昆、阆之形,可围于方寸之内。竖画三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之迥。是以观画图者,徒患类之不巧,不以制小而累其似,此自然之势。如是则嵩、华之秀,玄牝之灵,皆可得之于一图矣。”可见宗炳对于出水的观察和剪裁,其意念是处于相当主动的地位。

宗炳画山水强调“畅神”的功能,可说是开了元代倪瓒“写胸中逸气”的先声。而他那“澄怀观道,卧以游之”的作画方式,亦即是要求画家廓清襟怀,凭记忆发挥,把生平游踪一一画成图画。这虽以记忆为依据,但更强调主观意念的作用,充分发挥了写意的功能。对这种卧游山水法,清代有位曾画了五百幅《卧游图》的山水画家程正揆在他的《青溪遗稿》中道其体会:“佳山好水曾经寓目者,置之胸臆五年、十年,千里、万里,偶一触动,状态幻出,妙在若忘若忆,若合若离。”后世文人画家对宗炳卧游山水的理论和实践十分欣赏,从元、明、清直到近现代,许多山水画大家如倪瓒、沈周、渐江、石涛以及黄宾虹、陆俨少等,或是作诗文予以称赞,或是纷纷效仿而作卧游图,还有的竟把自己的画斋也取名“澄怀观”。宗炳成了许多文人山水画家崇仰的偶像。显然,卧游作画对于文人画家来说,乃是以主观意兴来熔铸改造现实山水,从而使山水画的创作打上画家本人的主观强烈印记的一种极好的创作方式。

虽然魏晋六朝时期并没有专门的山水画作品流传下来,可是在当时老庄和玄学盛行,向往山林确实成为一种士人风气。当时的诗人、文学家和书法家、画家,都不约而同地对山水十分着迷。他们有的“登山临水,竟日不归”(《阮籍传》),有的游山水时“置酒言咏,终日不倦”(《羊祜传》),有的感慨于山阴道上“山川自相映发,使人应接不暇”(《世说新语》),有的看到山水之美,“流连住宿,不觉忘返”(《宜都记》)。从陶渊明、阮籍直到王羲之、王献之父子皆是如此,作为画家的顾恺之、宗炳等当然更不用说了。这种超脱尘世、向往山林的风气,使当时的艺术和艺术理论都得到一种超脱尘世的纯净清气的荡涤,也因而使“魏晋风韵”成为后世文人画的一个重要的精神渊源。

在宗炳稍后还有一位画家王微(415—453),他在致友人书中说:“吾性知画,盖鸿鹄识夜之机,盘纡纠纷,咸记心目。故山川之好,一往迹求,皆得仿佛。”在王微所著的《叙画》中,他提出要“以一管之笔,拟太虚之体”,并描述自己登临山水的心情道:“望秋云,神飞扬;临春风,思浩荡。”他留下的文字并不多,但对后世文人画家来说也是印象深刻的。

在美术理论方面,魏晋六朝还有令后人关注的是南齐谢赫提出的“六法”论。

谢赫(约459—532),陈郡夏阳(今山西临汾)人。据南陈姚最《续画品》记载,他写貌人物“点刷研精,意在切似,目想毫发,皆无遗失”。他所著的《古画品录》,提出了著名的“六法”:“六法者何?一、气韵生动是也;二、骨法用笔是也;三、应物象形是也;四、随类赋彩是也;五、经营位置是也;六、传移模写是也。”在这“六法”当中,二、三、四、五、六这五法,讲的是用笔、设色、章法和临摹等作画的方法和要求,其中“骨法用笔”和“随类赋彩”,阐明了中国画用笔和设色的特征所在。而第一条“气韵生动”,尤引起后世文人画家的极大兴趣。由于谢赫并未对之作深入系统的阐述,这就更为后世的纷纭猜测、论说乃至拓展其义,留下了一个甚为广阔的空间。

气韵,这是中国画家对于画面形貌之外的一种冥冥追求,它也成为历代文人画家最感兴趣的一个研究课题。唐代美术史论家张彦远认为:“以气韵求其画,则形似在其间矣。”(《历代名画记》)这就是说,“形似”当以“气韵”为内在主导,而所谓“生动”不过是“气韵”的外在表现形态而已。而清代美术评论家方薰则说:“气韵生动为第一义,然必以气为主,气盛则纵横挥洒,机无滞碍,其间韵自生动矣。”(《山静居画论》)这就又把“气”和“韵”分开来辨析。近代美术史家叶朗在《中国美术史大纲》一书中亦云:“‘韵’是由‘气’决定的,‘气’是‘韵’的本体和生命,没有‘气’就没有‘韵’。”不过,也有人并不同意这一见解,如李泽厚、刘纲纪所编的《中国美学史》一书即云:“中国书画常见两种情况:一种是有‘气’而无‘韵’,因而显得粗野、直露,缺乏深远的韵味;另一种是有‘韵’而无‘气’,表现出柔弱无力。”这种说法,虽然注意到了气太盛会伤韵的现象,不无道理,但绝对的无“气”而有“韵”的现象,却是不可能存在的,因为“韵”其实只是“气”在运行时自然而然地产生的幽微表现而已,如果全然无“气”,又哪来“韵”呢?“气韵”对于鉴赏者而言,它是所面对的作品给予的一种既是整体的而又是极细微的感觉。因此清代画家邹一桂在《小山画谱》中说:“气韵则画成后得之。一举笔即谋气韵,从何着手?以气韵为第一者,乃赏鉴豪言,非作家法。”当然,画中气韵的产生,也离不开创作者的个性,如清代金绍城在《画学讲义》中即说:“气韵本乎个性,一人有一人之面貌,即一人有一人之个性。个性不同,则所作之画气韵亦不同。读万卷书,则见解高超;行万里路,则胸襟旷达。有此种见解,有此种胸襟,则用笔自不同凡响,所作之画焉有不高尚乎!若夫鄙卑者流,胸襟隘陋,纵渲染得法,而气韵亦无足观矣。”由于一幅画的气韵要靠画家的感知能力和悟性,在整体组合中通过直觉的审视和感悟,尤其是要通过用笔微妙的随机应变来获得,因而它又如宋代郭若虚在《图画见闻志》中所云:“如其气韵,必在生知,固不可以巧密得,复不可以岁月到,默契神会,不知然而然也。”而近现代大画家齐白石则说:“人知笔墨有气韵,不知气韵全在手中。”这就把气韵与技法和修养都联系在一起了。

谢赫提出的“气韵生动”四个字,竟引发了后人如此多的思索和议论,可见魏晋六朝是传统文人画精神上的渊源所在,而“气韵生动”从此也就成了后世鉴赏文人画的最高准则。