财政支出、空间溢出效应与服务业增长

——基于中心城市数据的空间杜宾模型分析

郝宏杰

(1.上海财经大学 公共经济与管理学院,上海 200433;2.郑州轻工业学院 社会发展研究中心,河南 郑州 450002)

财政支出、空间溢出效应与服务业增长

——基于中心城市数据的空间杜宾模型分析

郝宏杰1,2

(1.上海财经大学 公共经济与管理学院,上海 200433;2.郑州轻工业学院 社会发展研究中心,河南 郑州 450002)

中国目前中心城市服务业发展滞后问题比较突出,而地方财政支出不仅通过直接和间接机制影响本地服务业增长,还通过空间溢出效应影响邻近地区服务业增长。文章利用中心城市层面面板数据,运用空间杜宾模型实证检验了地方财政支出的本地服务业增长效应和对邻近城市服务业增长的空间溢出效应。结果显示:财政总支出、教育支出、科技支出和公共交通支出对本地服务业增长都产生正效应,而对其他城市服务业增长的空间溢出效应存在显著差异,财政总支出和教育支出的空间溢出效应为正,科技支出和公共交通支出的空间溢出效应为负;分地区的研究发现,从促进服务业全局发展角度,东部城市应加大科技支出,中部城市应优先完善基础设施,西部城市应首要增加教育支出。总之,为了实现我国服务业的整体发展、优化布局,需要在中心城市层面完善支持服务业发展的财政支出政策,动态优化财政支出结构,并健全财政转移支付制度和区域财政政策协调机制。

财政支出;财政竞争;服务业增长;空间溢出效应;空间杜宾模型

一、引 言

在我国经济增速放缓、制造业增长乏力、资源环境压力加大、居民消费结构转型等背景下,加快服务业尤其是现代服务业的发展对提高经济发展质量、促进就业、拉动内需和增进居民福利都有重要作用。然而,由于经济发展和产业结构演变的阶段性特征,服务业发展必须遵循产业发展的客观规律。根据“中心地”等区域产业布局理论,城市承担整个区域“中心地”功能,城市等级决定着城市主导产业的定位,高等级城市的主导产业层次也比较高,因此服务业尤其是生产性服务业主要应聚集在区域中心城市。相关实证分析结果也表明,我国服务业特别是生产性服务业发展具有显著的空间集聚性特征(李佳洺等,2014;金春雨等,2016),而大中城市服务业集聚的空间特征更加明显(王晶晶等,2014;张浩然,2015;于斌斌,2016)。也就是说,加快区域中心城市服务业发展是实现我国服务业发展战略和产业结构转型的主要驱动力。

近年来,我国主要中心城市服务业也取得了较快发展。从1995年到2014年,全国直辖市和省会城市(拉萨除外)市辖区服务业增加值占GDP的比重从47%提高到59.8%,占全国服务业增加值比重从26%提高到34.9%。但是,我国中心城市服务业发展中也凸显出三个重要问题:一是与发达国家同期发展水平(70%以上)相比,我国中心城市(除北京外)服务业发展水平都比较滞后。二是我国中心城市间服务业发展的差距过大,如2014年北京、上海、广州等东部城市市辖区人均服务业增加值在7万元左右,而重庆、郑州等中西部城市仅仅3万元左右①数据来源:中国城市统计年鉴。。三是相同发展水平或距离相近的中心城市,服务业内部结构呈趋同性发展趋势,中心城市间服务业比较优势和专业化分工不明显,如苏万春(2013)对北京、上海、广州服务业结构演变的比较分析后发现,三个城市服务业结构演化力度很大,而且演化方向呈现趋同性;席强敏和孙瑜康(2016)通过对北京和天津服务业增长的比较发现,京津冀经济圈内生产性服务业主要布局在北京,但近年来天津通过财政等政策引导服务业发展,逐步削弱了北京服务业的中心地位。这些问题不仅制约着中心城市服务业生产效率、增长速度和发展质量的提升,还影响着全国服务业的整体发展、空间合理布局及对其他产业的支撑作用。

我国中心城市服务业发展滞后、不均衡和趋同性问题的原因很多,既有制造业引致需求不足和居民服务消费低迷等需求层面因素(沈家文和刘中伟,2013),也有因为高技能劳动者短缺、服务业创新能力不高、地方和行业性投资壁垒较大等因素导致服务有效供给不足(刘胜和顾乃华,2015;郝宏杰和付文林,2015)。针对服务业增长中市场驱动力的不足,鉴于财政政策具有弥补市场失灵、优化资源配置、调节收入分配等职能,国内学术界大多认为应加大财政对服务业尤其是现代服务业的支持力度(李程骅和郑琼洁,2015;夏杰长,2015;刘志彪,2016)。但有关地方财政支出对服务业增长效应的实证研究相对薄弱,代表性研究有陈立泰和王鹏(2012),楚明钦和刘志彪(2014),李寒娜(2014)等。这些研究虽然都一定程度上证实了财政支出对服务业增长的正向作用,但现有的研究有以下不足:一是侧重于财政支出对本地服务业增长效应的研究,没有考虑到地方财政支出通过空间溢出效应对邻近地区服务业增长的影响;二是实证分析大多以省级层面数据为样本,而以中心城市为对象的研究很少,由于我国省级政府总体上没有中心城市发展服务业的紧迫性,财政支出对服务业的偏好可能不太明显,因此地方财政支出对服务业增长效应实证分析的精准性有待提高。

伴随我国现代城镇体系发展战略的推进,中心城市间经济地缘性和基础设施连贯性增强,通勤时间不断缩短,资本、技术、信息、劳动力等要素流动加快,服务业发展的关联性和竞争性在逐步加强。本文在既有研究基础上,可能的贡献在于:一是我国在城市化、区域化发展中,更多财政资金以公共项目、民生支出等形式优先投入北京、上海、广州、天津、重庆、武汉、郑州等区域中心城市(包括副中心城市),且中心城市间呈现愈演愈烈的财政支出竞争现象,尤其是位置相邻或发展水平相近城市的财政支出偏好相似,本文构建空间杜宾模型估计地方财政支出的本地服务业增长效应和对邻近城市服务业增长的空间溢出效应,对实现地方财政支出的均衡发展、财政支出与服务业增长的协调发展具有现实意义。二是鉴于近年来我国中心城市财政支出偏向于基础设施投资和教育、科技等民生性支出,且不同类型财政支出影响服务业增长的作用机理存在差异,本文选取教育支出、科技支出和基础设施支出三类财政支出变量,估计地方财政支出影响服务业增长的结构效应,有利于优化我国中心城市财政支出结构,提高财政支出促进服务业增长的绩效。三是我国区域发展的阶段性特征也带来不同区域中心城市财政支出的规模差异和结构偏向性,比如东部城市在教育、基础设施等方面投资已经非常完备,但科技创新等方面投资还有很大空间;中部城市近年来教育投资增长加快,但基础设施投资明显不足。本文分地区估计地方财政支出对服务业增长的本地效应和空间溢出效应,从推动全国和各区域服务业科学、协调、可持续发展的视角,为各区域中心城市制定适合自身发展阶段的财政支出政策提供决策参考。

二、财政支出影响服务业增长的作用机制

财政支出不仅对劳动力、资本、技术、信息等生产要素禀赋和要素流动产生直接或间接影响,也对企业经营的环境带来重要外部效应,在我国现行财税体制下,财政支出主要通过以下四种渠道影响服务业发展:

1. 财政支出直接支持了相关服务业发展

一方面,政府具有直接提供公共服务职能,且近年来政府在公共教育、公共文化、社会保障、就业培训、公共安全、基础设施投资等领域的公共性支出不断增长,这在直接促进教育文化、社会保障、交通通信等服务业发展的同时,还为其他服务业发展创造了良好的社会环境,奠定硬件和软件基础(陈立泰等,2012)。另一方面,政府设立财政性扶持资金,通过引导资金、奖励资金等转移支付方式,引导、激励和支持金融、商贸、软件信息、旅游、物流等现代服务业的发展(戚悦和张晓艳,2014)。

2. 制造业、价值链的衍生需求和服务业专业化发展

随着产品和服务价值链的延伸,服务业已经成为制造业、建筑业、服务业内部和其他产业的重要中间投入品。一方面生产性服务业以现代制造业为主要市场,另一方面由于一些生产性服务业本身构成制造业企业生产成本的一部分,所以财政增加基础设施建设、第二产业等部门的投资,使得包括制造业、建筑业、房地产、商业等上游产业的规模扩张,催生了金融、交通、信息、科技、房地产等生产性服务业发展(陈建军和陈菁菁,2011)。楚明钦和刘志彪(2014)对制备制造业和生产性服务业垂直分离问题的实证研究发现,由于一些领域服务业市场化程度还不高,一些装备制造业企业并不愿意主动把服务从制造业中分离出来,而政府的优惠政策则对推动服务业专业化具有重要作用,政府财政支出每增加1%,生产性服务业与装备制造业的分离程度比制造业高出0.18%。

3. 创造和奠定了服务业外部发展环境与基础,促进服务业人力资本积累,提升服务业技术效率

由于服务具有无形性、生产和消费的即时性、难以储存等特点,以及服务业正向高端化发展趋势,服务业的投资供给对城市空间环境、交通通信网络、技术性人才等外部环境的依赖性很强。夏杰长(2007)等认为投入正外部性产业(教育、科技、基础设施等)、新兴服务业的财政资金可以弥补服务业发展中的市场失灵,为其他服务业发展创造空间、交通和社会环境,奠定硬件和软件基础。陈立泰和王鹏(2012)基于省级面板数据的实证结果表明财政支出对服务业就业的增长和服务业增加值的增长都具有正向效应,相比中央财政支出,地方政府财政支出的作用弹性更大。同时,财政对教育、科技等领域的投资,积累了服务业人力资本,激励服务业创新发展,对提升服务业技术效率具有重要作用。李寒娜(2014)的研究发现政府财政支出促进了长三角经济圈的服务业技术效率,提升了服务业的劳动生产率。根据以上分析,得到以下命题:

命题1:受服务业自身特点的影响,不同功能的地方财政支出对本地服务业增长通常都产生正向促进效应,体现在直接供给、关联效应、外部环境、专业化发展、技术效率等方面。

4. 财政支出的空间溢出效应

近年来,我国财政竞争的形式正在悄然发生变化,以满足人们较高层次需求的公共产品的竞争即财政支出竞争逐步受到重视(尤其是东部发达省份),这主要体现在一个地区的环境建设、教育质量、科技投入、城市公共设施、公共卫生、投资环境、法制环境等方面(付文林,2011;雷艳红和王宝恒,2014),地方财政支出的空间溢出效应也受到学者的关注,例如殷德生等(2014)以长三角城市群为研究对象,发现地方财政支出存在明显的跨境溢出效应,相邻地区财政支出每增加1%,本地区财政支出增加0.64%–0.72%。因此,我们认为地方财政支出不仅影响本地服务业增长,还会通过空间溢出效应影响其他地区服务业的增长,而这种影响效应会伴随空间距离的远近和经济发展水平的差距而存在较大差异。

地方财政支出空间溢出效应对邻近城市服务业增长的影响机制为:一是竞争效应(或挤出效应),服务业尤其是现代服务业投资选址及人才流动都更加偏好于交通、建筑、配套服务等现代化的城市,地方财政支出在基础设施等方面的投资,会吸引服务业投资和人才的流入,对邻近城市产生竞争效益或挤出效应;二是示范效应(或标杆效应),由于我国地方官员晋升中的“政治锦标赛”体制,以及地方政府政绩考核中对民生财政支出比重愈加看重,城市政府都会向相邻的同等层级的城市模仿,以致竞相扩大财政支出尤其是公共教育等民生类支出,不断改善公共福利,服务业要素质量、经营环境和生产效率会明显改善,推动两地区服务业同向增长;三是外部效应,地方政府对科技创新等方面的投资,不仅促进本地服务业增长,还会通过人口流动和商务往来,实现先进理念、经验模式和生产技术的跨境传播,从而推动邻近城市服务业的增长。据此,得到命题2:

命题2:地方政府不同功能的财政支出具有对邻近城市服务业增长的空间溢出效应,净效应取决于相邻城市基础设施、教育、科技等支出的竞争效应、示范效应和外部效应的大小。

三、回归模型

(一)财政支出影响服务业增长的基准面板数据模型

财政支出影响服务业增长的基准面板数据模型,首先可以考虑选择固定效应面板数据模型,该模型除了要考虑收入增长、工业化水平、对外开放等影响因素外,本文加入了刻画财政支出的相关变量,基准模型如下:

其中,下标i代表地区,t代表年份;被解释变量Y代表服务业增长水平;主要解释变量X表示财政支出变量,Z代表控制变量;τi代表不随时间改变的个体效应;θt表示全部个体随时间改变的时间效应;εit表示随机扰动项;α、β分别表示解释变量X和控制变量Z的估计系数。

进一步地,财政支出还可能通过居民收入、制造业的引致需求、对外贸易、吸引外资等中间机制对服务业增长产生影响。本文在基准模型中纳入相关控制变量,分别包括城镇居民人均可支配收入、制造业专业化水平、对外开放度三类指标,从而避免财政支出回归结果的偏误,考察财政支出通过其他因素对服务业的影响。

(二)空间面板数据计量回归模型的构建

为了实证分析地方财政支出总额和结构通过空间溢出效应对服务业增长的影响,本文在模型(1)基础上构建了空间面板数据回归模型,该模型利用空间权重矩阵来反映地方财政支出及其他因素影响服务业增长的空间溢出效应,从而准确识别地方财政支出通过空间溢出效应对服务业增长的影响。关于空间面板数据模型,Anselin等提出了空间滞后模型(SLM)和空间误差模型(SEM)。随后,James和Kelly将SLM模型进行了扩展,提出了空间杜宾模型(SDM),该模型包含了被解释变量的滞后项,又包含了解释变量的滞后项。基于此,本文在空间视阈下,同时考虑空间依存度与空间异质性,构造一般空间面板数据模型如下:

其中,W表示非负的N×N空间权重矩阵,反映空间个体之间的相互依赖程度。WY表示本地区服务业与其他地区服务业间的相互依赖程度和关联程度,ρ是这种相互依赖程度和关联程度的反映参数;WX为本地财政支出与其他地区财政支出的外生交互作用,γ表示外生交互作用的反映参数。对方程(2)进行适当约束,可简化为三类不同的模型。当λ=0时,简化为空间杜宾模型;当γ=0,λ=0时,简化为空间自回归模型或空间滞后模型;当γ=0,ρ=0时,简化为空间误差模型。Elhorst(2010)研究表明,如果LM检验拒绝了OLS模型,既存在空间滞后又存在空间误差,这时应该选择空间杜宾模型(SDM)。

关于空间面板数据回归模型的估计结果,Lesage和Pace(2009)指出,由于变量间的空间相关性问题,需要将财政支出等解释变量对被解释变量(服务业增长水平)的影响进行分解,通常分为直接效应和间接效应两部分。参考戈艳霞(2015)的处理方法,本文以空间杜宾模型为例,首先合并式(2)中被解释变量Y,得到式(3):

I为N×1单位矩阵,将空间里昂惕夫逆矩阵展开,得到式(4):

这里第一项反映直接效应,其他几项反映间接效应。再对被解释变量Yi分别求解释变量Xir和Xjr的一阶偏导数,得式(5):

其中,矩阵Sr(W)=(IN−ρW)−1(INβr−ωrW),βr表示第r个自变量对因变量的回归系数,而ωr表示第r个自变量的空间滞后项对因变量的回归系数。

因此,财政支出等解释变量对被解释变量(服务业增长)的影响效应可以分成三种效应:一是直接效应,考察服务业增长受本地区某解释变量的影响程度,即矩阵Sr(W)主对角线上的元素;二是间接效应(或空间外溢效应),分析服务业增长受相邻空间单元对应解释变量的影响程度,对应矩阵Sr(W)非主对角线上的元素;三是总效应,分析服务业增长受全部地区某解释变量的总影响程度。本文的实证分析部分将分别估计服务业增长受本地区、其他城市和全国所有城市解释变量的影响,分别记为直接效应、间接效应和总效应。

(三)空间权重矩阵的选择

由于本地财政支出对其他城市服务业增长的空间影响同时受到距离因素和经济因素的影响,一方面,财政竞争效应随地理距离增大而减弱;另一方面,两个城市的经济发展水平越接近,财政支出间的竞争越明显。因此本文的空间权重矩阵综合选择距离权重和经济权重,距离权重方面选择中心城市间直线距离的倒数矩阵,即Wij表示i城市和j城市之间直线距离的倒数,W为斜对角元素为零的对角矩阵,且进行了行和为1的正规化处理①参考项歌德(2013)的处理办法。;经济权重选择人均GDP差距的倒数矩阵,表示i城市和j城市人均GDP之差绝对值的倒数,W为斜对角元素为零的对角矩阵,且进行了行和为1的正规化处理。总权重矩阵的计算公式为:

其中κ和(1–κ)分别为距离权重矩阵和经济权重矩阵的系数。

四、变量和数据

为加快区域化和城镇化发展,我国2010年、2014年和2015年分别制定了《全国主体功能区规划》、《国家新型城镇化规划》和“一带一路路线图”,这三个规划明确了我国各类区域的中心城市或副中心城市,因此本文优选了北京、上海、天津、广州、重庆、西安、成都等30个主要中心城市1995–2013年的数据作为本文的研究样本①这30个中心城市为北京、天津、石家庄、沈阳、长春、哈尔滨、太原、呼和浩特、济南、郑州、武汉、长沙、合肥、南昌、上海、南京、杭州、广州、海口、福州、南宁、西安、西宁、重庆、成都、乌鲁木齐、兰州、银川、贵阳、昆明。。这些中心城市承担着所在区域“中心地”功能,经济发展水平位于所在区域前列,并具有交通、通信、金融、外贸和政策等优势,服务业发展基础也相对较好,现代服务业应当成长为这些城市的主导产业。

被解释变量方面,学者们通常采用服务业占GDP的比重或人均服务业增加值两类指标,由于服务业增加值占比指标受第一产业和第二产业发展波动性的影响较大,一些制造业比重高的城市其服务业占比可能偏低,但其人均服务业增加值可能并不低(如天津、广州、杭州等城市),所以本文认为人均服务业增加值比服务业占比更能反映中心城市服务业竞争力,也能够比较客观地反映服务业年度增长水平。同时,受城市集聚效应影响,服务业一般集中在城市中心区域,所以本文选取中心城市市辖区人均服务业增加值作为服务业增长水平的衡量指标,即服务业增加值。

本文主要关注的解释变量是城市财政支出,由于城市财政支出一般包括一般公共服务支出、国防和安全支出、科教文卫支出、交通运输支出、农林水事务、城乡社区支出、工业商业金融支出、环保支出等项目,不同类型财政支出的用途、对象、作用方式等都存在很大差别,其对服务业的增长效应也会存在很大差异,因此财政支出变量需要区别财政支出内部结构的影响。由于服务具有难以储存、不易分割、生产与消费的同时性等特征(夏杰长,2010),同时伴随信息技术、互联网、运输技术等中性技术进步明显加快,服务业生产效率甚至零售、餐饮住宿等传统服务业生产效率也明显提升,所以结合第二部分的作用机制分析,本文认为影响服务业投资和劳动力流动的最直接因素是城市交通通信等基础设施条件和教育、科技等软环境。因此本文选取一个总量指标(财政总支出)和三个结构性指标(教育支出、科技支出和公共交通支出)作为衡量中心城市财政支出的主要指标,同时为了消除城市规模的影响,四个指标都采用人均水平。其中,财政总支出=年度财政支出/年末总人口,科技支出=年度科学技术支出/年末总人口,教育支出=年度教育支出/年末总人口。由于城市基础设施投资具有存量性、阶段性等特征,每年的波动性比较大,有重大投资项目的年份,基础设施的投资额比较大,相反投资额则比较小,所以年度财政交通运输投资不能反映政府对基础设施投资的实际偏好,因此本文选取结果性指标来反映政府对城市基础设施的投资偏好,即公共交通支出=万人拥有公共汽车(电车)数量。

这四个变量的统计口径都是市辖区范围,且财政总支出、科技支出和教育支出都采用实际值,即运用物价指数进行了平减,所有数据来源于历年《中国城市统计年鉴》和所在城市的统计年鉴。本文采用σ-收敛方法的分析表明(项歌德,2013),中心城市在科技、教育和公共交通等领域的财政支出呈现出稳定的收敛趋势,这对缩小中西部城市在科技、教育、公共交通及经济发展上的差距,促进我国服务业的区域协调发展都是一个非常积极的信号。

此外,本文还控制了城镇居民人均收入、制造业引致需求、对外开放度等因素,具体代理变量分别选择城镇居民人均可支配收入、制造业专业化水平、外贸依存度和利用外资依存度②由于市辖区服务业的消费市场很大一部分位于郊县,所以控制变量采用全市范围统计口径。,所有指标、变量定义和描述性统计如表1所示。

表1 指标、变量定义和描述性统计

五、实证结果分析

(一)空间自相关检验

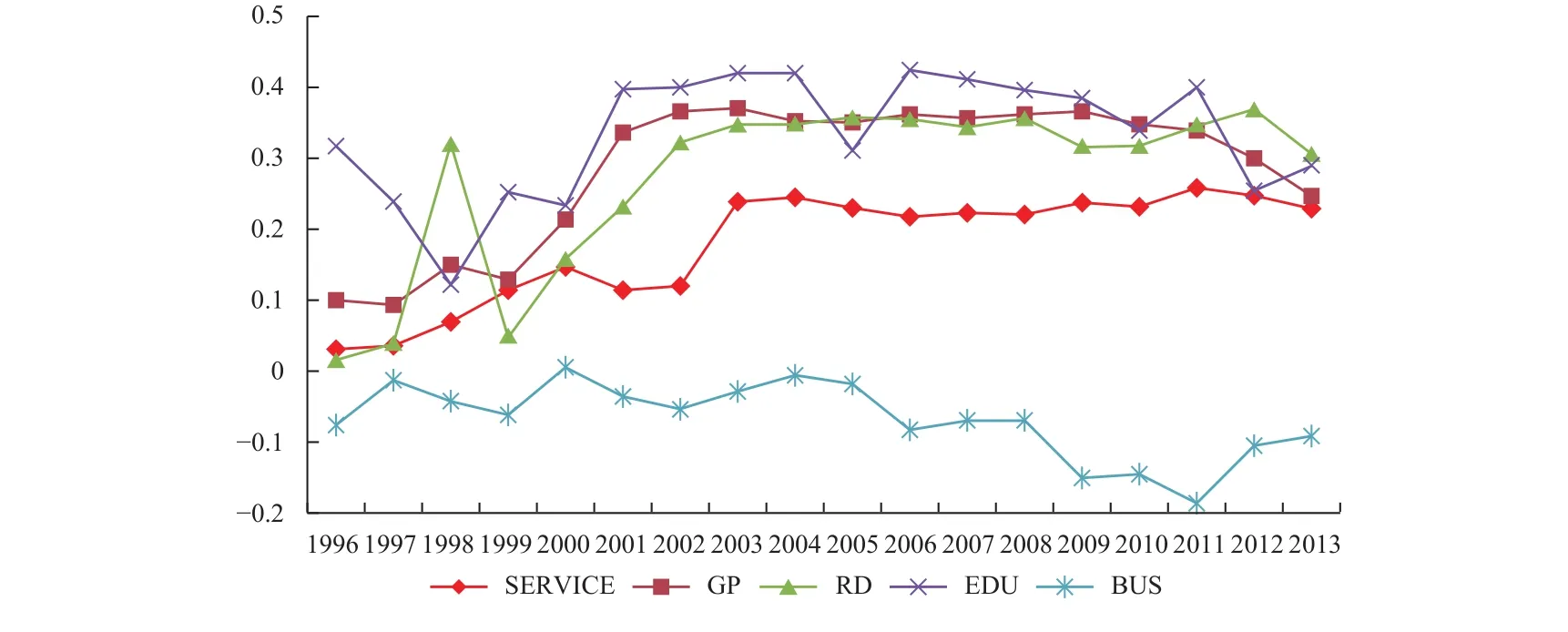

为了判断服务业增长水平、财政支出等变量自身在空间上的相关性,本文首先采用Moran’s I指数进行了主要变量的空间自相关检验,Moran’s I指数值位于[–1,1]之间,大于0表示存在空间正相关,小于0则表示存在空间负相关;指数绝对值越大,表明空间相关程度越高。本文对服务业增长水平和财政支出变量进行了空间相关性检验,结果见图1。

图1 被解释变量和关键解释变量的空间相关性Moran’s I指数值

由图1,五个变量的Moran’s I指数都通过了5%显著性水平的检验,表明中心城市服务业增长水平与财政支出指标均表现出不同程度的空间溢出效应。(1)服务业增加值的Moran’s I指数为正,说明地理位置和经济发展水平比较接近的城市,其资源条件、居民收入水平、经济发展模式甚至社会文化都比较相似,城市间服务业结构调整的方向和模式也都趋同化(苏万春,2013),服务业增加值的变动也存在空间正相关关系。(2)财政总支出、科研支出和教育支出的Moran’s I指数均为正,变化趋势稳定,且系数值较大,说明地理位置和经济发展水平接近的城市在财政支出尤其是科技、教育支出方面存在显著的正相关关系,在城市间竞争效应和示范效应的影响下,相互博弈的均衡是采取与邻近城市相类似的支出策略(付文林,2011)。(3)公共交通支出(即万人拥有公共汽车辆)的Moran’s I指数为负,且系数的绝对值较小,说明地理位置和经济发展水平接近的城市间公共交通投资存在一定的空间负相关关系,这一方面可能由于城市基础设施投资具有决策跨年度性、建设的长期性、发挥效益的滞后性等特征,城市间即使存在基础设施投资的标尺竞争效应,但在建设工程竣工运营之前这种竞争效应并不能完全显现出来;另一方面,城市基础设施建设具有饱和性特征,一些发达城市的交通设施已经比较完善,而相邻的城市可能还正在建设,所以会出现负相关关系,这一点也说明随着时间的推移,发达城市间基础建设投资的标尺竞争会逐步让位于教育科研支出等软实力的竞争。

上述空间相关性检验结果表明,我国中心城市财政支出竞争与服务业增长在空间上均表现出一定程度的溢出效应,并且随时间发展,服务业增长、财政总支出、科技和教育支出之间的溢出效应在增强,而公共交通(基础设施)的溢出效应在减弱。

(二)基准回归结果分析

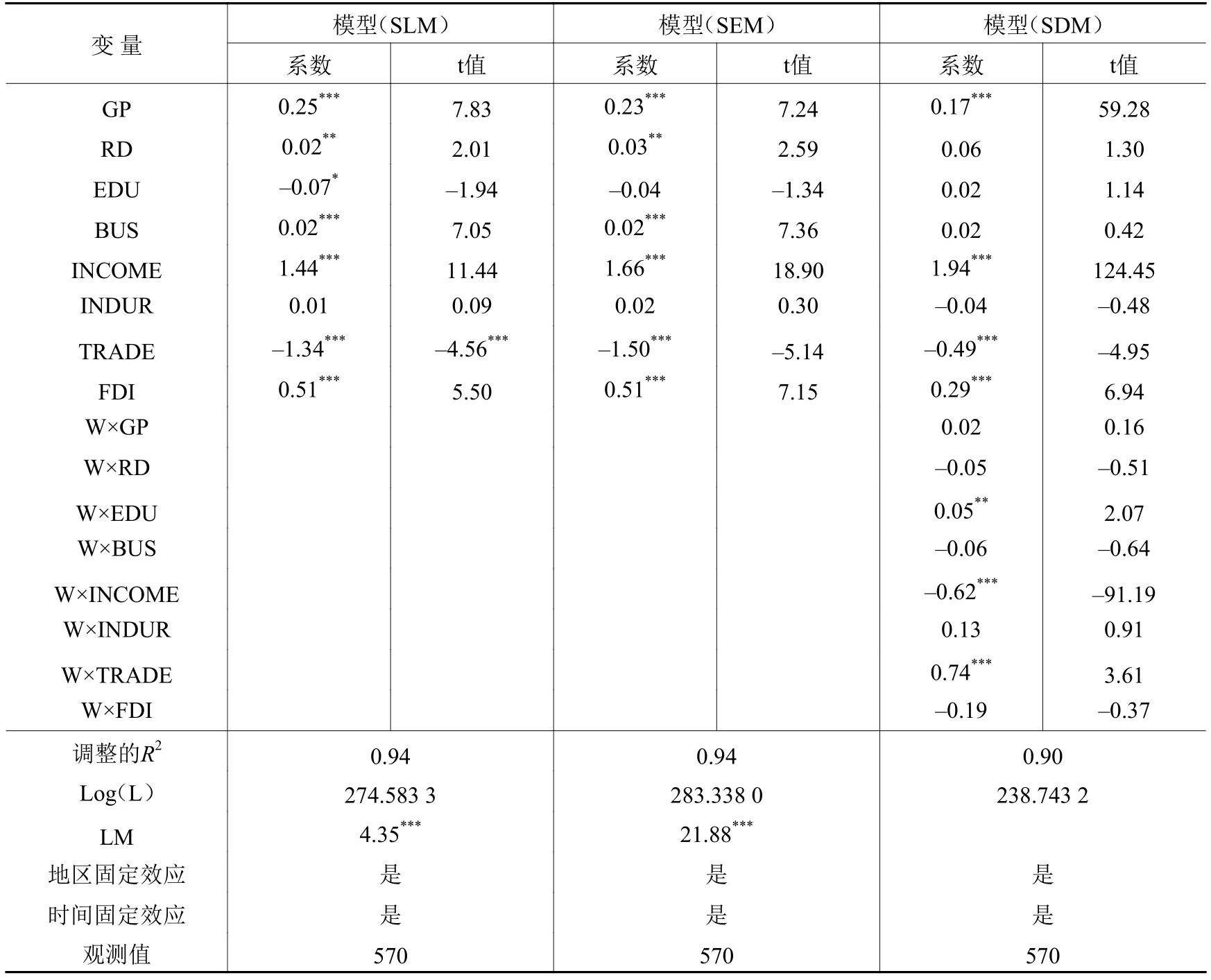

本文基于1995–2013年我国30个中心城市的面板数据,采用极大似然估计法对式(3)分别进行SLM、SEM和SDM模型估计,估计结果见表2;并基于SDM模型对财政支出影响服务业增长的直接效应、间接效应和总效应进行了估计,结果见表3。在考虑了解释变量的空间滞后项以后,SDM模型与SLM模型和SEM模型的估计结果存在一定差异。空间滞后项系数表现的是解释变量的空间相关性程度,也可以理解为其他城市对本城市服务业增长的加权影响,综合来看,SDM模型是本模型的最优实证模型和分析模型。此外,根据Hausman检验结果,本文采取控制时间和地区特殊因素的双固定效应模型。

表2 财政支出影响服务业增长的基准回归模型①在估计过程中,本文分别取κ=0.1、0.2、0.3、0.4、0.5对模型进行了估计,从估计结果来看,κ=0.5时,模型估计结果最优,所以本文最终选择κ=0.5,下同。

表3 财政支出影响服务业增长的效应分解:直接效应、间接效应和总效应

1. 财政总支出对本地服务业增长产生正效应,对其他地区的溢出效应不显著。在SLM和SEM模型中,GP系数为正,且都通过了1%水平下的显著性检验;而在SDM模型中,GP的系数也显著为正,但系数值略有下降,其空间滞后项W×GP的系数值为正,但不显著。GP对服务业增长的直接效应、间接效应和总效应系数都为正,但间接效应不显著。这说明,在综合考虑了所有解释变量的空间溢出效应后,增加财政总支出对本地服务业确实产生较大的正向效应,这与陈立泰和王鹏(2012)的实证结果基本一致,即财政支出通过基础设施和经济建设的衍生作用,创造和奠定了服务业外部发展环境与基础,提升服务业劳动力禀赋和技术效率等机制促进了服务业增长。但这一实际影响效应低于预期,原因是一方面要看财政支出结构是否优化,财政支出效益是否提高,如果增加财政支出用于行政费用或其他方面,或者资金使用的经济社会效益低下,这对本地服务业的促进作用就会削弱;另一方面,由于财政支出包括的项目很多,不同项目对其他城市服务业增长的空间溢出效应存在较大差异,这导致财政总支出对其他城市服务业的影响不太显著。

2. 科研支出对本地服务业产生一定正向效应,但对其他城市的溢出效应为负。在SLM和SEM模型中,RD的系数为正,且都通过了5%水平下的显著性检验;而在SDM模型中,RD的系数虽然为正,但显著性降低,这可以从其空间滞后项找到原因,因为W×RD的系数不显著,但系数值为负,且RD的直接效应显著为正,间接效应为负,总效应值下降。这说明,一方面,技术进步提高了服务业的技术效率,科研支出对本地服务业的促进效应为正(李寒娜,2014);另一方面,由于研发创新环境已经成为现代服务业投资选址的重要因素,科研支出多、创新环境好的城市会对其他城市现代服务业的投资产生一定挤出效应(或竞争效应),导致科研支出的空间溢出效应为负。

3. 教育支出对本地和其他城市服务业增长都产生一定的正向效应。在SLM和SEM模型中,EDU的系数为负,且都通过了5%水平上的显著性检验;而在SDM模型中,EDU及其空间滞后项W×EDU的系数均为正,前者不太显著。同时,EDU对服务业增长的直接效应、间接效应和总效应虽然不显著,但系数值均为正。这说明,教育支出的增加,增强了国民素质,提高了劳动者技能,拉动了服务消费(王晶晶等,2014),并通过城市内部和城市间的示范效应和正外部效应促进了整个区域服务业的增长,但由于财政性教育支出主要投资于公共教育领域,教育支出促进人力资本积累及经济增长的效应存在多期滞后性特征(张建清和张燕华,2014),所以教育支出对本地和其他地区服务业增长的效应都为正,但所体现出来的实际效应不大,或者说实际效应的显现具有滞后性。

4. 公共交通支出对本地服务业产生较小的正向效应,但对其他城市服务业的溢出效应为负。在SLM和SEM模型中,BUS的系数为正,且都通过了5%水平上的显著性检验。而在SDM模型中,BUS的系数显著性大大降低,这也可以从其空间滞后项找到原因,因为空间滞后项W×BUS的系数为负,且BUS对服务业增长的直接效应显著为正,但间接效应和总效应为负。这说明,一个城市增加公共交通支出的行为,可能会引起其他城市的策略模仿(示范效应)(伍文中,2010;张光南等,2014),双方都希望改善城市基础设施来争夺服务业资源,但实际上这种非合作“囚徒困境”博弈会对博弈双方服务业发展均产生不利影响,最终基础设施投资对本地服务业增长的实际效应可能会远远低于预期。此外,当城市基础设施建设趋向饱和时,基础设施投资的边际服务业增长效应也会越来越低,城市基础设施投资的“标尺竞争效应”可能对提升地方政府政绩有帮助,但不一定会有效增进服务业增长绩效。

5. 控制变量对服务业增长的影响。INCOME在三个模型中的系数均显著为正,这从中心城市层面验证了Rothbarth(1941)、沈家文和刘中伟(2013)的结论,随着我国城市居民收入的提高,家庭需求更加偏好于收入弹性更高的服务,从而拉动服务业增长。INDUR的系数为负,且不显著,与刘纯彬和杨仁发(2013)的结论相反,这可能是由于我国大城市制造业集聚特征以多样化为主,专业化程度不高,与生产性服务业的融合发展程度较低。SDM模型中,TRADE的系数显著为负,且直接效应为负,这与胡宗彪(2014)的实证结果基本一致,说明我国很多城市外贸结构还是以初级产品或加工制造品为主,通过出口导向型战略带动服务业发展的作用有限,反而可能不利于服务业发展;W×TRADE的系数及间接效应、总效应为正,说明对外贸易客观上扩大了城市的开放度,也有利于国内统一市场的形成,从而对整个区域服务业的发展都有促进作用(王佃凯,2011)。FDI的系数显著为正,而其空间滞后项W×FDI系数不显著,说明吸引外资通过弥补我国服务业投资资金的不足、提高服务业技术效率、创造服务业就业机会等方面对本地服务业发展产生显著促进作用(周文博等,2013)。

(三)按区域分组的考察

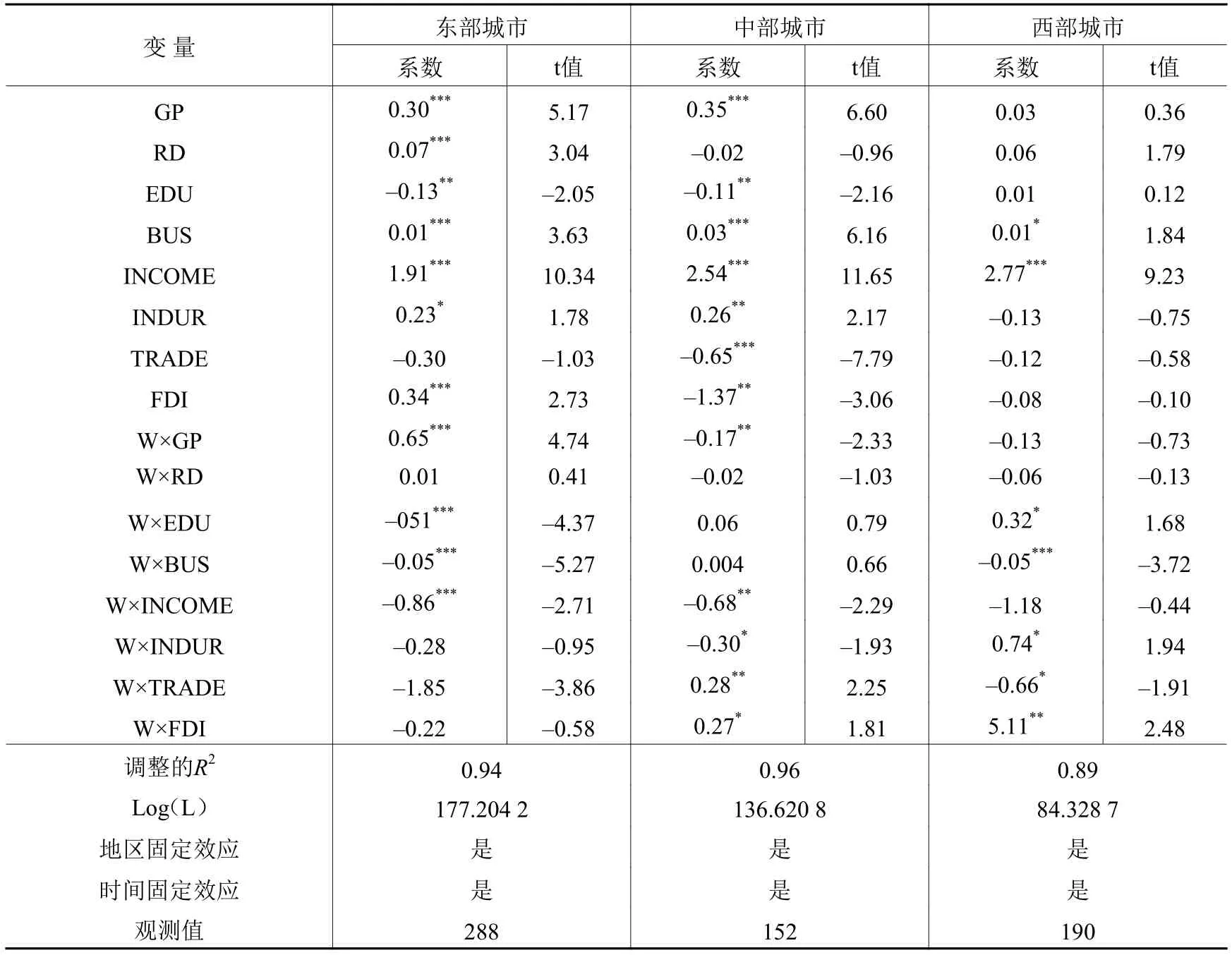

由于我国区域发展的阶段性特征,不同区域中心城市的地方财政支出规模和结构存在较大差异,城市间的竞合关系也存在较大差别,因此本文依据地理位置和经济发展水平把30个中心城市分为东部城市、中部城市和西部城市①东部城市主要包含北京、天津、石家庄、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、福州、广州、海口12个城市;中部城市包括郑州、太原、济南、合肥、南昌、武汉、长沙、呼和浩特8个城市,西部城市包括西安、重庆、成都、兰州、贵阳、昆明、南宁、西宁、乌鲁木齐、银川10个城市。,分别进行了空间杜宾模型回归,结果见表4。

由表4可知,财政支出对服务业增长的影响效应存在明显的区域差异,而从促进整个区域服务业协调发展的角度,本文分地区的实证分析主要有以下三方面的发现。

1. 东部城市增加财政总支出和科技支出有利于整个区域服务业增长。东部地区GP、RD和BUS的系数都显著为正,而空间滞后项W×GP、W×RD的系数值也都为正,且W×GP非常显著,W×BUS的系数也显著,但方向为负,说明东部城市增加财政总支出和科技支出对本地和其他地区服务业发展都有积极影响,而增加城市基础设施投资的行为会带来城市建设竞赛,而产生一定负面效应,并不是最优的竞争策略。EDU及其空间滞后项W×EDU的系数均显著为负,说明公共教育投资也存在饱和性,由于东部城市义务教育、职业教育和高等教育领域多年的累计固定资产投资已经非常高,教育体系已相当完备,此时单纯增加教育投资规模的方式,有可能降低教育资金的边际效益,对服务业增长的效应并不明显,由此发达城市继续大幅提高教育支出规模并不可取,教育领域投资重点应该从固定资产投资向人员经费倾斜,提高教育资金使用效率,最大程度地支持全社会创新创业发展。

表4 财政支出影响服务业增长的效应分析:分区域的估计结果

2. 中部城市应优先增加公共交通支出。中部城市GP、RD和BUS的系数值都为正,但RD的系数不显著;空间滞后项W×GP和W×RD的系数值均为负,但W×RD的系数不显著,W×BUS的系数虽然也不显著,但方向为正。这说明中部地区城市基础设施还不完善,增加公共交通(基础设施)支出,改善城市硬件环境对促进服务业发展有显著作用,同时也不会对其他城市产生负面效应;财政总支出虽然会对其他城市产生负面影响,不过其总效应为正,所以中部城市财政总支出的增长能够促进服务业增长,但增加财政支出规模的前提是优化财政支出结构,提高财政支出效益,最大限度地促进服务业发展。由于中部城市目前在科研机构、科研平台等方面的现有条件还比较薄弱,盲目增加科研投资,对本地和其他城市服务业增长都没有积极影响,所有中部城市之间应避开科技支出竞争,科技工作的重点首先是要逐步培育和完善科技创新平台。中部城市EDU的系数也显著为负,但其空间滞后项W×EDU的系数方向为正,说明中部城市教育支出增长对其他城市有一定的正外部效应,在优化教育支出内部结构的前提下,也可以适当增加教育支出规模。

3. 西部城市亟须加大教育支出。西部城市EDU、GP、RD和BUS的系数值都为正,其中BUS的显著性较强;空间滞后项方面,W×EDU的系数显著为正,系数值也比较高,而W×GP、W×RD和W×BUS的系数方向均为负,所以鉴于西部城市公共教育事业还比较落后,政府需要首先加大教育支出,并通过教育支出的正外部效应、示范效应提升整个区域教育水平,积累服务业人力资本,提高服务消费能力,带动服务业发展;同时,逐步增加公共交通(基础设施)支出和科技支出,推动服务业科学发展,不断提升服务业发展质量。

六、结论与政策启示

我国从工业经济向服务经济的转型过程中,必须遵循产业发展规律,不能让所有地区都重点发展服务业,而应该主要支持中心城市服务业大发展,从而带动整个区域产业升级。本文利用1995–2013年中国30个中心城市的数据,运用空间杜宾模型实证检验了中心城市财政支出的本地服务业增长效应和对邻近城市服务业增长的空间溢出效应。结果显示:中心城市服务业增长水平、主要财政支出变量都存在显著的空间相关性;财政总支出、教育支出、科技支出和公共交通支出对本地服务业增长都产生正效应,而对其他城市服务业增长的空间溢出效应存在显著差异,财政总支出和教育支出的空间溢出效应为正,科技支出和公共交通支出的空间溢出效应为负。分地区估计结果显示,对东部、中部、西部服务业增长发挥正向作用的财政支出项目分别是科技支出、基础设施支出和教育支出,因此从全国服务业的整体、协调、可持续发展角度,东部城市应重视科技支出投入,中部城市需要加大基础设施投入,西部城市亟须增加教育支出。

根据本文的发现,主要政策启示包括:

(1)财政支出是支持中心城市服务业发展的有效手段。首先,服务业对高技术劳动者的需求越来越多,而财政教育支出对提升劳动者素质,增进劳动者技术禀赋具有基础性、公益性作用;其次,当前我国服务业前沿性设备投入较少,创新能力不足,而财政科技支出对增加服务业前沿性设备投资,激励服务企业研发和创新,提升服务业技术效率等方面具有重要作用;最后,财政基础设施投资,通过改善城市交通通信条件,优化商务和消费环境,促使服务的供给更加经济化和便利化,促进服务跨区域消费,扩大服务企业消费市场,实现服务业集聚发展,带来规模经济和范围经济等效益。

(2)中心城市要动态优化支持服务业发展的财政支出政策。伴随“营改增”政策的全面实施,城市服务业税收制度逐渐趋于合理,服务业对中心城市财政收入的贡献越来越大,财政支出政策也需要向服务业倾斜。考虑到财政支出对服务业增长的空间溢出效应,每个中心城市都要从服务业区域协调发展的视角,动态优化财政支出结构。当前西部城市应加大教育支出,中部城市应加大基础设施建设投资,东部发达城市应加大科研支出;从长期来看,财政对基础设施等硬件投资要让位于对科技创新等软实力的投资。

(3)完善转移支付制度,建立健全区域财政政策协调机制。一方面,财政分权体制下,地方政府拥有财政预算的决策权,但无序的财政支出竞争会对服务业发展产生负面溢出效应,导致服务业重复投资和发展滞后并存等问题,为此,需要建立区域协调机制,统筹中心城市之间以及中心城市和中小城市间财政支出政策,避免财政资金的浪费和负面效应,在区域内实现财政资金的经济社会效益最大化。另一方面,由于区域差距等原因,一些中心城市的财力不足,尤其是西部落后城市的财政资金缺口较大,支持服务业发展的政策很难实现,需要完善中央和地方间的转移支付制度,加大对中西部城市教育和基础设施领域的转移支付,实现教育、基础设施等基本公共服务均等化发展,为中心城市服务业发展营造平等、良好、可持续的投资环境。

主要参考文献:

[ 1 ]李佳洺,孙铁山,张文忠. 中国生产性服务业空间集聚特征与模式研究——基于地级市的实证分析[J]. 地理科学,2014,(4).

[ 2 ]金春雨,陈霞,王伟强. 我国八大经济区服务业空间集聚与专业化变动趋势及其空间效应分析[J]. 当代经济研究,2016,(7).

[ 3 ]王晶晶,黄繁华,于诚. 服务业集聚的动态溢出效应研究——来自中国261个地级及以上城市的经验证据[J].经济理论与经济管理,2014,(3).

[ 4 ]张浩然. 生产性服务业集聚与城市经济绩效——基于行业和地区异质性视角的分析[J]. 财经研究,2015,(5).

[ 5 ]于斌斌. 中国城市生产性服务业集聚模式选择的经济增长效应——基于行业、地区与城市规模异质性的空间杜宾模型分析[J]. 经济理论与经济管理,2016,(1).

[ 6 ]沈家文,刘中伟. 促进中国居民服务消费的影响因素分析[J]. 经济与管理研究,2013,(1).

[ 7 ]刘胜,顾乃华. 行政垄断、生产性服务业集聚与城市工业污染——来自260个地级及以上城市的经验证据[J]. 财经研究,2015,(11).

[ 8 ]郝宏杰,付文林. 劳动力技术禀赋与消费性服务业增长——来自中国省级层面的经验证据[J]. 财贸研究,2015,(2).

[ 9 ]李程骅,郑琼洁. 现代服务业创新转型的政策效用:江苏证据[J]. 改革,2015,(2).

[10]夏杰长. 开创现代服务业发展新格局[J]. 财贸经济,2015,(12).

[11]刘志彪. 现代服务业发展与供给侧结构改革[J]. 南京社会科学,2016,(5).

[12]陈建军,陈菁菁. 生产性服务业与制造业的协同定位研究——以浙江省69个城市和地区为例[J]. 中国工业经济,2011,(6).

[13]夏杰长. 我国服务业发展的实证分析与财税政策选择[J]. 经济与管理研究,2007,(2).

[14]陈立泰,王鹏. 财政支出的服务业就业与增长效应再研究[J]. 西北人口,2012,(5).

[15]楚明钦,刘志彪.装备制造业规模、交易成本与生产性服务外化[J].财经研究,2014,(7).

[16]李寒娜. 政府财政支出对服务业技术效率提升的影响——基于长三角的实证研究[J]. 科技进步与决策,2014,(17).

[17]陈立泰,余春玲,王鹏.产业转移背景下的财政支出与服务业发展——基于28个省市面板数据的经验分析[J].经济经纬,2012,(5).

[18]戚悦,张晓艳.推动中国制造业服务业进程财税政策不可或缺[J].经济论坛,2014,(10).

[19]付文林. 财政分权、财政竞争与经济绩效[M]. 北京:高等教育出版社,2011.

[20]雷艳红,王宝恒. 财政竞争力:政治学视角的规范分析[J]. 中国行政管理,2014,(5).

[21]苏万春. 北京、上海、广州服务业结构及调整演化比较[J]. 商业时代,2013,(14).

[22]席强敏,孙瑜康. 京津冀服务业空间分布特征与优化对策研究[J]. 河北学刊,2016,(1).

[23]夏杰长. 迎接服务经济时代的来临[J]. 财贸经济,2010,(11).

[24]项歌德. 空间计量经济学理论及其方法应用:基于R&D溢出效应测度的视角[M]. 上海:复旦大学出版社,2013.

[25]戈艳霞. 中国的城镇化如何影响生育率?——基于空间面板数据模型的研究[J]. 人口学刊,2015,(3).

[26]殷德生,唐海燕,毕玉江. 地方财政支出跨境溢出效应的估计及其对区域一体化的影响——基于长江三角洲城市群的实证研究[J]. 财经研究,2014,(3).

[27]张建清,张燕华. 中国人力资本总效应被低估了吗?[J]. 中国人口•资源与环境,2014,(7).

[28]伍文中. 财政支出竞争与省际基础设施建设趋同性研究[J]. 经济经纬,2010,(1).

[29]张光南,洪国志,陈广汉. 基础设施、空间溢出与制造业成本效应[J]. 经济学(季刊),2014,(1).

[30]刘纯彬,杨仁发. 中国生产性服务业发展的影响因素研究——基于地区和行业面板数据的分析[J]. 山西财经大学学报,2013,(4).

[31]胡宗彪. 企业异质性、贸易成本与服务业生产率[J]. 数量经济技术经济研究,2014,(7).

[32]王佃凯. 市场开放对服务贸易竞争力的影响——基于中国服务业市场开放的分析[J]. 财贸经济,2011,(12).

[33]周文博,樊秀峰,韩亚峰. 服务业FDI技术溢出与服务业全要素生产率增长——理论分析和基于中国的实证检验[J]. 华东经济管理,2013,(6).

[34]Elhorst J P. Applied spatial econometrics:Raising the bar[J]. Spatial Economic Analysis,2010,5(1):9–28.

[35]Lesage J,Pace R K. Introduction to spatial econometrics[M]. Boca Raton:CRC Press,2009:137–182.

[36]Rothbarth E. The conditions of economic progress,by Colin Clark[J]. Economic Journal,1941,51:120–124.

Fiscal Expenditures, Spatial Spillover Effect and Services Growth: The Analysis of Spatial Durbin Model Based on Central City Data

Hao Hongjie1,2

( 1.School of Public Economics and Administration, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China; 2.Research Center of Social Development, Zhengzhou University of Light Industry, Henan Zhengzhou 450002, China )

Nowadays the problems of backward development in central cities’ services are very outstanding in China.Local fiscal expenditures have not only direct and indirect effects on the local services growth, but also spatial spillover effects on the neighbor cities’ services growth.Using the panel data at central city level and spatial Durbin model, this paper makes an empirical analysis of the impacts of local fiscal expenditures on local services growth and its spillover effects on the neighbor cities’ services growth.It arrives at the results as follows: firstly, total fiscal expenditures, education expenditures, science & technology expenditures, and public transport expenditures have positive effects on local services growth, but their spatial spillover effects on services growth in other cities are significantly different, namely the spatial spillover effects of total fiscal expenditures and education expenditures are positive and the spatial spillover effects of technology expenditures and public transport expenditures are negative; secondly, through regional analysis, from a perspective of promoting the overall development of national services, the eastern cities need to increase science and technology expenditures, the central cities should give priority to the infrastructure expenditure, and the western cities should increase education spending first.In short, in order to promote the overall development and optimizing layout of service industries in China, governments of central cities need to improve the fiscal expenditure policy supporting the development of services, dynamically optimize the fiscal expenditure structure, and improve the system of financial transfer payment and the regional fiscal policy coordination mechanisms.

fiscal expenditure;fiscal competition;services growth;spatial spillover effect;spatial Durbin model

F719,F062.9

A

1009-0150(2017)04-0079-14

(责任编辑:喜 雯)

10.16538/j.cnki.jsufe.2017.04.007

2017-03-20

国家社科基金重点项目“财税制度、要素流动与中国经济增长动力研究”(14AZD103);上海财经大学研究生创新基金项目“劳动力禀赋、税收制度与服务业结构升级”(CXJJ-2014-414);河南省社科规划项目“劳动力技术禀赋演进对河南服务业发展的影响及调适机制研究”(2015BJJ029)。

郝宏杰(1980-),男,河南林州人,上海财经大学公共经济与管理学院博士生,郑州轻工业学院社会发展研究中心讲师。