能人愿为:皖北传统乡村社会治理的主体基础

——基于安徽省谯城区十河村的个案研究

方 帅

(华中师范大学 农村改革发展协同创新中心,武汉 430079)

能人愿为:皖北传统乡村社会治理的主体基础

——基于安徽省谯城区十河村的个案研究

方 帅

(华中师范大学 农村改革发展协同创新中心,武汉 430079)

社会治理需要依托于治理主体。在传统时期的乡土社会,乡村能人成为了村落治理的主体。通过对安徽省谯城区十河村的形态研究发现,传统时期乡村能人参与村庄治理也是有条件的,必须具备四大要件:能力优先、服务自愿、村民认可和分工合理。四大要件的功能各有侧重,能力优先和服务自愿是乡村社会治理的充分条件,村民认可和分工合理是乡村社会治理的必要条件。而只有满足了充分且必要,乡村社会治理才会有效,否则即会陷入治理难为或治理失灵的困境。

能人;能人治理;国家治理;主体基础

1 问题提出:谁是传统乡村社会治理主体

中国的村民自治制度产生于20世纪80年代,是中国农民的一项伟大创举[1]邓大才:《村民自治有效实现的条件研究——从村民自治的社会基础视角来考察》[J],政治学研究,2014年第6期。 ,至今已经走过了30多个年头。在这30多年的村民自治历程中,村民一直是乡村社会的治理主体,而且积极参与到村民自治当中,毋庸置疑地构成了村民自治的主体基础。但是反观过去,不禁就要思考,传统时期的中国乡村社会绵延了数千年,其又是如何自我运转的?治理的主体基础又为何?鉴于此,本文以安徽省亳州市谯城区十河镇十河村为案例①,依托国家治理的分析框架,深入研究中国传统乡村社会有效治理所依靠的治理主体,以及这一主体推动村庄有序运转的内在机制。

其实,学者们对于中国传统乡村社会治理的研究十分丰富,如马克思·韦伯曾指出,中国的乡村是自治的[2]马克思·韦伯:《儒教与道教》[M],王容芬译,商务印书馆,1995年版,第142-145页。 。但可能受到一手资料不足的限制,学者们尚未从乡村社会内部寻找到村庄治理的机理,也就无法发现治理的主体究竟有哪些,以及这些治理主体如何参与到村庄事务之中。幸运的是,2016年,笔者依托华中师范大学中国农村研究院“国家治理根基——中国传统社会的村庄调查”项目,发现安徽省亳州市谯城区十河村的“四类能人”,便是传统乡村社会的治理主体,且这些能人均自愿参与到村庄治理之中,进而构成了村庄治理的主体基础。

十河村,解放前为亳县四区贾卞镇第七保(下辖10个庄子),紧靠十河集(距离1里地不到)。该保内的10个村庄除了田小庙庄和小严庄没有租佃关系,其他8个庄子均是租佃型村庄。这些环境背景恰恰为村落内四类能人的产生厚植了土壤。其实,通过梳理文献,不难发现,当下学界对于村庄能人治理和精英治理的研究已经相当丰富,比如学者黄振华提出“能人带动是集体经济有效实现形式的重要条件”[3]黄振华:《能人带动:集体经济有效实现形式的重要条件》[J],华中师范大学学报(人文社会科学版),2015年1月,第54卷第1期。 ,裘斌和卢福营研究过能人治理与村民公共参与[4]裘斌,卢福营:《能人治理背景下的村民公共参与》[J],社会科学战线,2012年第12期。 ,再比如黄博和刘祖云研究过村民自治与精英治理[5]黄博,刘祖云:《村民自治背景下的乡村精英治理现象探析》[J],经济体制改革,2012年第3期。 。但是已有的能人治理研究都是基于对当下乡村社会治理的思考,而缺乏从历史的视角对传统时期乡村社会能人治理进行形态的研究。

基于此,为了弥补这一领域的研究空白,本文拟借助国家治理的分析框架,对皖北地区亳州市谯城区十河村进行能人治理的形态考察,试图去挖掘其内在的运作机理和其所要具备的条件,进而为当下的村庄治理提供可借鉴的经验和值得反思的不足之处。

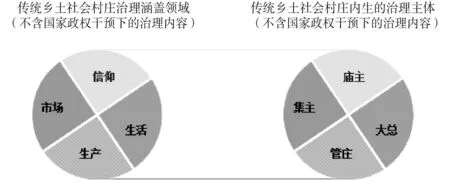

2 皖北传统乡村社会的治理主体及其职责分工

不论是传统社会还是现代社会,社会治理都离不开治理主体,社会治理主体承担着特定社会范围内重要的职责。在解放前的十河村,共有四类乡村社会治理主体,而且每个治理主体都有着各自的社会分工(见图1)。

2.1 大总:红白喜事的主持人

大总,是当地村民对红白喜事主持人的专有称呼。从字面意义去看,即可知晓其功能所在,是为“管理村落范围内大型事物或活动的总领”。从内在意义去挖掘,其有着更为深厚的含义。

图1 传统时期皖北亳州市谯城区十河村村庄治理内容与治理主体分类

2.1.1 懂礼数的“灶王爷” 传统乡村社会是一个相对闭塞的社会空间,因此,对于村落来说,大型活动无外乎两种:一是红喜事,二是白喜事。皖北地区村民历来看重纲常伦理和人情礼数。因此,为了将家里的红白喜事办好,一定要有熟知礼数(当地称“礼道”)之人来担任,进而再通过村民间口口相传和推荐,“大总”(当地又称“灶王爷”)应运而生。在十河村,凡是需要办红白喜事的家庭,均要由当事家庭的当家人(当地称“掌柜的”)出面请大总主持。从接手开始直至喜事结束,一切活动均听大总安排,期间如若发生因“礼数不周”而怠慢客人的情况,一切后果由大总承担,与办事家庭无关。

2.1.2 会协调的“问事人” 仅仅懂得礼数尚且不够,还必须有着过硬的组织协调能力。办事家庭请来的“面会”“抬棺会”、记账人(当地称“坐柜的”)和其他帮忙之人,皆有大总统一安排,比如在办理丧事时,大总对于何时封关、何时点主、何时出殡等一系列活动流程都要熟记于心,如果安排不当,则会使得喜事陷入混乱,耽误各项事宜的时辰,“掌柜的”将会很不高兴。

2.1.3 “大总”的运行机制 “大总”并非简单地指代某一具体的人,更多的指代由人所承担的职务和责任。因此,在十河村,大总有着一套完善的运作机制。一是以礼请,以礼谢。即各家各户在请大总时,“掌柜的”必须亲自前往,同时带上4包果子,如果是因白事而请,还必须以报丧之礼向大总跪拜。待喜事结束之后,“掌柜的”需买两瓶酒、两包烟和几斤肉酬谢大总。二是喜事面前弃前嫌。不论过去“掌柜的”与大总之间发生过何种纠纷或者矛盾,只要因红白喜事需要请大总出面,“掌柜的”必须抛开隔阂,亲自去请,而大总也必须主持,这是村落范围内形成的一条默认规矩。三是事前协商。大总在具体操办红白喜事之前需要和“掌柜的”商议相关细节,在尊重“掌柜的”情况下方可从事相关活动,以免期间发生偏差,令办事家庭陷入尴尬的境地。四是特殊情况。十河村村民考虑到有些家庭因为经济能力有限,实在无力“以礼请、以礼谢”,如人多地少或因病致贫等,在这种情况下,办事家庭可空手前去请大总,大总不可拒绝。

2.2 庙主:村落信仰的维系人

皖北地区信仰体系十分发达。在十河村西面,有一座寺庙,名叫“丛林庙”。丛林庙由来已久,其起源已无从考证。庙内住有一位“庙主”,当地人称“老和尚”。这位“老和尚”就是村落内维系信仰之人。为何这么说呢?因为“老和尚”承担着与信仰相关的责任。

2.2.1 管理庙宇 “丛林庙”虽然只是一座普通的寺庙,但却是十河村村民心中的信仰中心,其信仰中心的功能主要体现为两个方面:一是求子。丛林庙内有一间“娃娃殿”,过去如有夫妇婚后一直无儿无女,多会前去祭拜;二是求雨。丛林庙虽是一座菩萨庙,但囿于村内没有龙王庙,村民在逢旱之际,也只能求助于菩萨庇佑。因此,维护好庙宇成为了维护村落信仰的前提,庙主自然地成为了这一维护主体。

2.2.2 举办庙会 丛林庙每年农历二月初二都会举办一场庙会,会期三天,庙主便是这场盛会的会首。逢会期间,四面八方的村民都会带着各自的愿望前来烧香拜佛,上文的“求子”行为便是在逢会期间发生。庙主在这场庙会中主要有三大任务:一是邀请戏班子,二是向大户筹集资金,三是维持庙会秩序。请戏班子唱戏是庙会的传统项目,庙主在请来戏班子后,还要安排庙里的小和尚配合戏班子搭建戏台(当地人称“神棚”);而请戏班子唱戏需要资金,庙主虽有庙地,但毕竟寺庙的财力有限,往往都会通过当地保长求助大户人家捐资。看似整个活动与信仰无关,实则村民在庙会活动中都有着各自的精神需求和精神寄托。

2.2.3 依靠山主 山主,即为寺庙背后所依靠的大善人。丛林庙的山主则是十河村小王庄的大地主“李军门”。为何村落信仰的维系需要依靠山主呢?受访者向笔者解释道:“山主是提供庙地最多的人,寺庙只有有了庙地,才能正常运转,不然庙主吃什么呢?庙主没的吃,哪个和尚还过来管理寺庙呢?”因此,丛林庙的“老和尚”每年都和村落内的山主有所来往,如山主如果过生,老和尚则会前去送出佛门礼物。

2.3 集主:市场秩序的维护者

传统时期,村民们的日常生活往往都离不开集市,因此,集市与村民之间有着一定的关联。为了将二者的关系处理好,智慧的农民催生出了新的治理主体——集主。集主,顾名思义,即为集市上的“当家人”,也就是集市的管理者。过去每个集市都设有一个集主,与十河村村民发生关系的集市(当地人称“十河集”)同样如此。十河集的集主具体管理职能主要有以下两点。

2.3.1 调解交易纠纷 不论在传统社会还是在现代社会,但凡有交易的存在,就不可避免地可能发生交易纠纷。传统时期的十河集每年的年关时节便是交易纠纷的高发期。例如解放前夕,每逢发生交易纠纷,交易当事人都会前去找当时的集主朱义昌出面调解。朱义昌家住集镇附近的庄子,能说会道,因被“村民抬捧”,成为了该集市的集主。集主调解集市上任何一道纠纷均不要任何酬劳,均是自愿行为。

2.3.2 负责失物招领 每当十河集上有人丢失了东西,都会去找集主帮忙。但是,集主本人并不会亲自寻找,而是通过“看街人”帮忙寻找。“看街人”多为穷人,在当地衣食无着,而集主为了便于管理集市,就招“看街人”相助,双方需求对接,便形成了特定的社会治理关系。值得注意的是,“看街人”只有获得了集主的认可,才有权力“看街”。例如,有顾客不慎将牛弄丢,事主就可找到集主,集主便会命看街人在街上敲锣打鼓,以示让众人多留意提供信息。在这一行为中,“看街人”需要获得报酬。但是看街人的报酬并非由集主支付,而是由集市上的“商贩”支付,报酬不多,更多地是商贩对“看街人”的感谢,实则是对集主的感谢。正是在这样的良性循环关系中,集市的秩序才得以稳定有序。

2.4 管庄:租佃经济的管理者

十河村的管庄“因佃而生”。换言之,在发生有租佃关系的村庄才有管庄,但各村庄管庄的职责和功能又各不相同。以十河村小王庄为例,小王庄是典型的租佃型村庄,庄内的佃户皆归管庄管理。小王庄的管庄由小王庄大地主(土地改革前当地称之为“过乐主”,且为“不在村地主”)任命,其职责主要有以下四点。

2.4.1 挑选佃户与初佃帮扶 地主将土地划为多块出租,每份耕地的面积均在百亩以上。因此,租种地主家耕地的数量依据佃户家庭劳动力的多少来决定,劳动力多的人家可租种高达150亩,劳动力一般的人家可租种100亩耕地,但是劳动力太弱则不会考虑将耕地给其租种。因此,只有家中劳动力充足、牲口多、农具齐全的家庭才能租种土地。而考量佃户是否符合标准这一行为,即由管庄承担。待到佃户初入庄内租种地主耕地时,管庄会代表地主向其提供1 000斤老麦栽地,同时给予30块钱大洋帮助其购买牲口。当佃户退佃离开时,管庄负责如数收回这1 000斤麦子和30块大洋。

2.4.2 监督生产与收取租金 在出租耕地过程中,管庄本人会常到耕地去查看,如果发现地里草盛苗稀,则会督促佃户锄草耪地,比如“某某人家,你这地里都是草,还要不要种了?”可见,在监督农业生产过程中,管庄实际上间接地增强了佃户的生产动力。等到丰收之际,便是交租之时。地租则以实物分成的形式缴纳,管庄会命地主家帮工(当地称为“掌鞭的”)现场称量、抬粮,并运回地主家仓房。同时,管庄还需做账登记,事后向地主汇报交租情况。

2.4.3 主佃关系的维护 每年大年三十之前,庄内12家佃户,每户当家人会拿两只鸡送给地主家的管庄。等到大年三十中午,管庄会挨家挨户主动叫每户当家人到地主院内吃饭。等到大年初一,各户当家人会先向管庄拜年。等到农历八月十五,管庄会邀请佃户吃饭、喝酒,佃户无需送礼。此外,地主家如遇红白喜事,管庄会让佃户帮忙。可见,管庄在维系村庄的主佃关系中发挥着至关重要的作用。

3 皖北传统乡村社会能人有效治理的前提条件

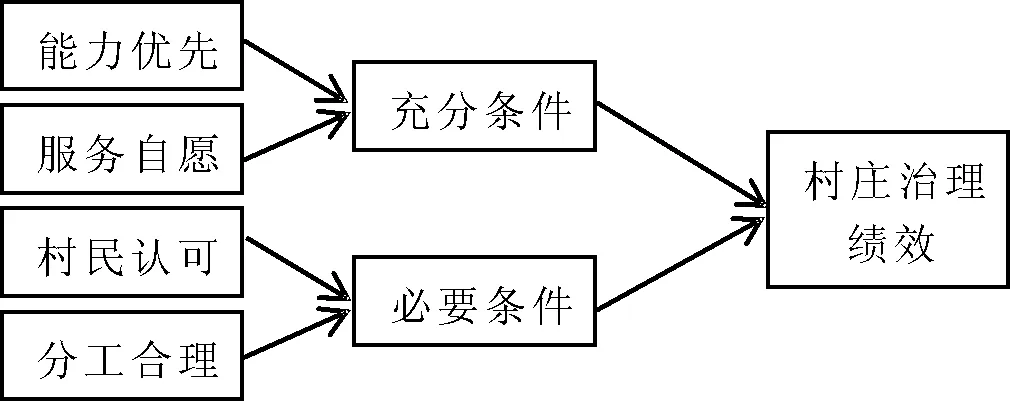

通过对十河村的个案研究发现,乡村能人构成了传统乡村社会有效的治理主体,且村庄内部会根据治理主体能力的不同进行差异化分工,从而形成了治理主体“因能而为”。但是,除了能力因素外,治理有效还离不开其他因素的共同作用。

一是能力优先。要推动村庄有序运转首先要明确实施这一行为的主体是谁或是有哪些,在推选这一治理主体过程中,村民们往往会推选出能力较强者,这种能力是一种综合能力,包含组织能力、协调能力、表达能力等。但是,在一个封闭的乡土社会,要想找出这样一个综合型能人实则有着一定的困难,因此,在能力优先的基础上,村民们还会依托自我需求,结合能人的长处,催生出不同领域下的治理主体。就如十河村一样,在村落范围内,四类治理主体分别在生活、信仰、市场和生产四大领域发挥着不同的职能。而且,因为四类主体较强的工作能力,村庄各个领域的治理都达到了“稳而不乱”的效果。

二是服务自愿。马克思曾经说过,“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”[6]马克思,恩格斯:《马克思恩格斯选集》[M],第1卷,人民出版社,2012年版,第422页。

因此,能人治理要想有效,不仅需要注重能人能力的考察,更需要尊重能人参与治理的意愿,不能强迫其代理村民治理村庄。就如同当下的乡村社会治理一般,群众自愿是当下村民自治的主体基础。邓大才教授曾指出:“新中国成立以来的农村基层治理的实践表明,农民的自愿程度、自愿方式与自治及其有效性紧密相关:自愿决定自治,自愿程度决定自治有效程度。”同理,在传统乡村社会,能人治理同样需要以自愿参与为条件。之所以强调自愿性,根本在于治理的内容。治理,不仅是权力的使用,更是服务的付出。一个治理主体,如果不愿为村民服务,但其却参与治理当中,这种治理的结果注定是失败的,更有甚者,其可能成为“权力的集结者”,不但不能给村民带来治理的“善”,反而会加剧“恶”的效果。

三是村民认可。治理是一个复杂的过程,不是简单地向治理对象输出服务,需要处理好与治理对象的多种关系。在传统乡村社会,村民虽然不是社会治理的主体,但是却是乡村社会治理体系中的关键。村民的认可是治理主体参与乡村社会治理的基础,而且村民认可程度决定了乡村社会治理的有效实现程度。村民认可程度越高,越会配合治理主体的治理行为,治理的有效性就会越好;相反,村民认可程度越低,则越不会配合治理主体的治理行为,结果治理的有效性就会越差,即使乡村社会的治理主体能力再强也会无果。另外,特别提醒的是,村民认可是一个集体行为,强调的是村落范围内村民们整体的认可程度,而不是单个个体的认可。也就是说,单个个人与治理主体关系再好,如若获得不了集体的认可,仍会带来治理的无效或者失效。从十河村来看,四类主体均是由“群众抬捧”而产生,并非某一个人推荐而担任。

四是分工合理。社会治理总是有方法的。在十河村,因为治理主体的多元化,使得村庄内部产生了社会治理主体的分工,而且这种分工边界清晰,未曾发生职能交叉,最终大总、庙主、集主和管庄在各自的职责范围内各司其职。因此,不难看出,分工越合理,治理主体的责任边界越明晰,责任的相互推诿也很难看到,办事的效率也就越高。比如,十河村的A户如果要办红喜事,则一定去找大总,而不会去找集主或者其他治理主体。可以说,皖北地区的乡村社会之所以能够在能人治理的背景下有序运转,其中分工机制发挥了极其重要的作用。

从以上分析不难发现,四大要素是乡村能人参与村庄治理的重要前提条件。同时,四个要素所发挥的作用又各有不同,见图2。

图2 能人治理前提条件与村庄治理绩效

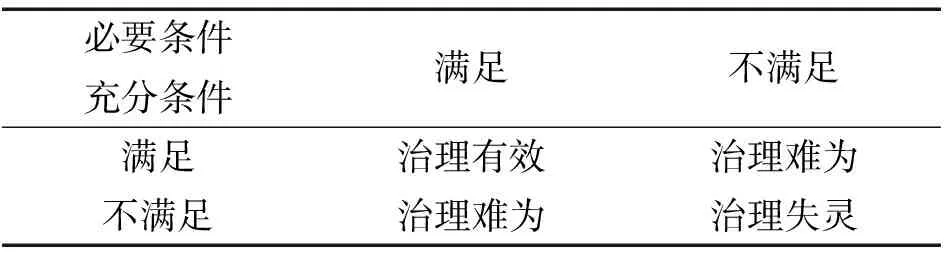

其中,能力优先和服务自愿是传统乡村社会能人治理的充分条件,而村民认可和分工合理是传统乡村社会能人治理的必要条件,只有实现了充分且必要,传统乡村社会能人治理才能有效,见表1。

表1 能人治理的前提条件满足程度与治理有效性的关系

相应地,如果乡村社会的能人治理不满足充分且必要的条件,即会出现表1中的三种情况。一是充分条件满足,而必要条件不满足,则能人参与乡村治理将会“掣肘”,在村庄治理过程中处处受阻。二是必要条件满足,而充分条件不满足,则出现能人的“被动治理”现象,缺乏主动奉献的意识和能力,治理效果难以凸显。三是充分条件和必要条件皆不满足,则可能出现治理的“对抗”局面。不过,不论是哪种情况,最终结果都会导致“治理难为”或者“治理失灵”。

4 皖北传统乡村社会能人愿为的内在动力

动机决定行为。从生理上来说,每一个思维正常的个体都有理性的一面。因此,其做出的每一种行为选择背后都有一定的主观动机在左右。十河村的四类主体,虽然在职能上各有分工,但是其动机却殊途同归。囿于村庄治理的公共性,本文将不再讨论利益动机。

4.1 基本原因——面子驱使 传统乡村社会是一个熟人社会,熟人社会往往讲求“低头不见抬头见”。村民若是对某一人“抬头”的次数越多,则说明这个人的面子越大。受访者表示,这四类治理主体,都有一个共性,即“好高”。好高,是解放前当地的一个方言,表示一个人喜欢被别人捧。捧的越高,说明面子越大。如果在一个村落范围内,村民都不认识你,见面也不打招呼,则表示此人在村落处得一般。因此,要想在村庄里获得较大的面子,便是积极参与村庄事务,愿出头、敢出头。之所以选择这样的方式,其中一个重要原因还在于纵向晋升空间极其狭窄,每年科举考试能入仕者屈指可数。因面子而参与乡村治理只是浅层次原因,相关的治理主体希望以此为基础,获得更多的隐性好处。

4.2 中层动力——威望获得 何为威望?用受访者的话说就是“做某一件事不能没有他,如果他不在,这件事就不能动”。可见,威望,相对于面子而言,其内涵的价值更进了一步。如果说治理主体的面子是村民以外化的形式给的,那么,治理主体的威望则是村民发自内心认同的。进一步去思考,威望的获得又能为治理主体带来什么样的好处呢?其实,获得了威望,即表示获得了村民们的一致认同,更是获得了村民们发自内心的尊敬,这种尊敬将会在日常行为中转化为一种信任。比如,大总通过参与村庄治理,获得了威望,同时也就表示其具备了良好的信誉,在这种信任下,其可为其他村民做中人或是做担保人等。此外,大总本人如果自身有需要,可以在无他人担保的情况下,以自身的信誉或是威望获得他人的借款或帮助。可见,威望可以为行为主体带来很多切实的利益。

4.3 最高目标——权力中心 实事求是地说,传统时期,在非国家政权体系下,要想获得政治权力几乎不可能实现,政权基本都被上层所垄断。因此,传统乡村社会的村庄能人获得的权力更多的是非制度性权力,即村庄内生的权力。这种权力有着特定的使用范围,超越了村庄的范畴,可能就会失效。但是,囿于国家权力的控制和束缚,保长成为了村庄的“权力中心”,村庄能人很大程度上都是处于“有威无权”的状态,因为制度性权力往往会对非制度性权力进行挤压。但是,保长又恰恰处在“有权无威”的境地,因此,乡村社会的权力博弈刚好制衡了不同治理主体对于权力和威望的“任性使用”。所以,在皖北地区的乡村社会,能人成为权力中心只能说是他们的最高目标,却不能说是能够达到的最高状态。

5 结论与启示

通过以上分析不难发现,皖北地区传统乡村社会有着一套适合自身运转的治理逻辑——能人治理,且这套治理逻辑丰富了以往学界对传统乡村社会的认识,给予的启发主要有以下两个方面:

一方面是能人治理与国家不在场。学者们经常讨论,既然皇权不下县,那么,县及县以下的乡村靠什么来治理的呢?皖北地区的十河村给出了自己的答案,即靠“能人治理”。换言之,能人治理是国家“皇权不下县”的情况下皖北地区传统乡村社会治理的路径之一。而且,十河村案例告诉我们,传统时期乡村社会能人治理的主体并非只有一类,也并非只靠乡绅,而是从生活、信仰、市场和生产四方面对能人进行分类分工,这在某种程度上来说提高了治理的效率,是当时社会治理的一种较优选择,更是对传统时期国家不在场的“补位”。但是,不得不承认的是,对于这种治理模式,其有着较为严苛的要求和条件,即上文提到的能力优先、服务自愿、村民认可和分工合理,缺一不可。

另一方面为能人治理与当下村民自治的再接力。改革开放以来,中国的村民自治取得了可喜的成绩。深入研究,不难发现中国村民自治制度的“血液”里蕴含着传统时期社会治理某些优良的“因子”。能人治理,其概念虽然具有现代性,但是其做法和机制却早在传统乡村社会就已生发。不过,值得肯定的是,中国的村民自治并未抛弃历史。在当下的村民自治中,村庄能人带动发展村庄集体经济的案例不胜枚举,并带领村民走上了合作化、市场化道路,这是对传统乡村社会能人治理的继承和再发力。

注 释:

① 本文的实证素材由受访者邢文德老人口述提供,在此向老人表示真诚的感谢。(受访者基本信息:邢文德,男,1930年生,安徽亳州人)

[1] 邓大才.村民自治有效实现的条件研究——从村民自治的社会基础视角来考察[J].政治学研究,2014(6):71-83.

[2] 马克思·韦伯.儒教与道教[M].王容芬,译.北京:商务印书馆,1995:142-145.

[3] 黄振华.能人带动:集体经济有效实现形式的重要条件[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2015,54(1):15-20.

[4] 裘斌,卢福营.能人治理背景下的村民公共参与[J].社会科学战线,2012(12):163-167.

[5] 黄博,刘祖云.村民自治背景下的乡村精英治理现象探析[J].经济体制改革,2012(3):86-90.

[6] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第一卷[M].北京:人民出版社,2012:422.

[责任编辑:杨立平]

A Case Study of the Subject Foundation for Traditional Rural Social Management in Northern Anhui

FANG Shuai

(Ruran Reform and Development Collaborative Innovation Center,Central China Normal University,Wuhan 430079,China)

Social management should rely on the managing subjects. In the tradtional period, the rural capable persons became the management subjects. A study on Shihe County, Qiaocheng District of Bozhou City suggests that even those capable persons participating in the rural management should meet such four requirements as superior ability, service willingness, villagers’ recognition and proper work devision. The first two were the sufficient conditions, while the last two were necessary ones. Only by meeting both the sufficient and the necessary requirements, could the rural management be effective. Othrwise it would be trapped into dilemmas.

capable person; management by capable person; national management; subject foundation

2017-04-06

2017-05-22

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“作为政策和理论依据的深度中国农村调查与研究”(16JJD810004)资助。

方 帅(1992— ),男,安徽安庆人,华中师范大学农村改革发展协同创新中心2014年级硕士研究生;研究方向:村民自治与基层治理。

C912.82

A

2096-2371(2017)03-0014-06