长江经济带视野下的晚清武汉经济转型

张宁

(湖北大学历史文化学院,湖北武汉430062)

长江经济带视野下的晚清武汉经济转型

张宁

(湖北大学历史文化学院,湖北武汉430062)

清前期,汉口发展为中部地区最重要的转运贸易枢纽。因此,在第二次鸦片战争后,汉口开放为通商口岸,成为长江中上游向世界开放的窗口。作为内地土货出口和洋货进口的集散中心,汉口的进出口贸易带动了长江中上游经济带的经济增长,由此形成了一个巨大的汉口贸易圈。为适应贸易迅猛增长的需要,武汉三镇的城市功能转型升级。到清朝末年,汉口已发展成为长江航运中心港、中部金融中心和全国第二大工业城市,号称“东方芝加哥”。

晚清;武汉;通商口岸;长江经济带;经济中心

1861年3月,根据中英《天津条约》第十款的规定,汉口正式开埠。次年1月1日,建立江汉关。汉口对外开放通商,揭开了武汉①就行政区划而言,1927年1月1日始有武汉市。但“武汉”的称谓由来已久。19世纪50年代,《遐迩贯珍》的报道已将武昌和汉阳地区称为“武汉”,如“肃清云应两县,德安武汉交通要道现已乘机扫荡”(1855年第11号第34页)。汉口开埠后,在光绪二十五年(1899)张之洞奏准阳夏分治之前,又出现“武汉三镇”的俗称,概指武昌、汉阳及汉阳县内之通商口岸汉口,并成为外省外埠对本地的普遍认知,如《申报》报道时即言“鄂省武汉三镇善堂甚多”(《申报》第3169号,1882年3月1日,第2页)。城市近代化的新篇章。近代武汉是世界资本主义经济与长江中上游广大腹地的联结点,这是“九省通衢”升级为“东方芝加哥”的关键所在。以往的研究,整体的视野有所不足,未能充分阐明晚清时期武汉区域经济中心地位的形成与内涵②有关晚清武汉经济发展的研究,包括《近代武汉城市史》(皮明庥主编,中国社会科学出版社1993年版)、《武汉通史·晚清卷》(皮明庥等著,武汉出版社2008年版)的经济部分,以及若干专题研究,如研究进出口贸易的《近代汉口港与其腹地经济关系变迁(1862—1936)——以主要出口商品为中心》(张珊珊,复旦大学博士学位论文,2007年)、《晚清汉口贸易的发展及其效应》(吕一群,华中师范大学博士学位论文,2009年),研究交通的《武汉港史》相关章节(郑少斌等著,中国交通出版社1994年版),研究工业的《武汉市志·工业志》相关章节(武汉地方志编纂委员会,武汉大学出版社1999年版)。此外,还有一些零散的专题论文。。本文站在长江经济带对外开放的高度,分析通商口岸、腹地和国际市场之间的关系,揭示近代武汉经济转型的特征。

一、“黄金水道”的战略地位与汉口开埠

选择汉口作为长江中游率先开放的口岸,是明清以来长江商路发展的必然结果。“直到20世纪以前,我国的商品运输主要是靠水运。长江是最重要的航道,货运量常占全国一半以上”[1]83。贯通东西的长江航运成为全国经济命脉,是清前期的一大经济变化。明代,中游的武昌是军事重镇,经济地位还不及连通西南地区与长江中游的荆州。但据张瀚《松窗梦语》说,已是民“多行贾四方,四方之贾,亦云集焉”[2]83。进入清代,“东西贸易有了重大发展,尤其是长江上中游的水运”。以四川和洞庭湖流域经济大开发为背景,川江航运开拓,长江中游的航运也得到大发展。“另一方面,由于陕南山区和鄂北丘陵地带的开发,唐以后陷于停滞的汉水航运重新活跃起来,襄、樊成为商业城市。于是,除粮食为大宗外,川陕的木材、江汉平原的棉花、湘蜀的丝、茶以及南北土产,都汇入长江”[1]270。“长江上中游货运发展的结果,就出现了汉口镇这样大的商业城市”。汉口“成为巴蜀、关陕与华中和东南贸易的枢纽,号称‘九省通衢’。不仅长江上游和湖南、陕西的商货在此汇集,淮盐、苏布、东南的洋广杂货也在此集散”[1]277。当时,一横一纵的长江和沿海航道是全国经济大动脉,汉口是中部地区最重要的转运贸易枢纽。

1842年8月,《中英南京条约》签订。清政府被迫开放广州、福州、厦门、宁波和上海为条约口岸(亦称通商口岸)。此后,外贸中心逐渐由广州北移到长江和沿海两条经济大动脉的交汇处——上海。

五口通商后很长一段时期内,西方资本主义国家对华出口增长缓慢[3]78~83。因此,它们希望中国进一步开放,从上海向北向南打通沿海航路,向西沿长江进入内地。1854年,英、美两国根据《中美望厦条约》第34款提出修约要求。英国外相克拉伦顿(Clarendon)指令全权公使兼商务总监督约翰·包令“争取广泛进入中华帝国的整个内地以及沿海各城;如果这一点作不到,则争取扬子江的自由航行”[4]466。美方代表罗伯特·麦莲向江苏巡抚表露“欲由长江直至汉口设立码头”的想法[5]434。这是外国首次提出长江通商以及汉口开放的要求。

第二次鸦片战争期间,清政府被迫同意长江开放通商。《中英天津条约》第10款规定:应俟长江中下游战乱平息后,在“汉口溯流至海各地”选择三个沿江港口开埠通商。1860年,英国公使卜鲁斯要求清政府履约,得到恭亲王奕诉的同意。1861年3月,英国舰队开往九江、汉口协商开埠通商事宜。3月21日,中英双方签订《英国汉口租地原约》,规定界内一切事宜由英国驻汉口领事管理。4月,英国政府委任原驻厦门领事金执尔(W.R.Gingell)为驻汉口第一任总领事。

此后,各国纷至沓来。同治年间,除英、法、美、俄外,还有德国、丹麦、荷兰、西班牙、比利时、意大利、奥地利、日本、瑞士、秘鲁,光绪年间又有巴西、葡萄牙等国在汉口通商。“前后订约来汉通商的达20个国家之多”[6]38。

从此,长江上中游以及从汉水通往西北的商路,通过汉口与国际市场连通。

二、“腹地外向型经济”与汉口贸易圈的形成

晚清时期,中国是落后的农业国。对外贸易主要是出口土货(经过初步加工的农产品,或者生丝之类手工业产品),进口工业制成品、白银和鸦片。一个通商口岸能否兴盛,取决于腹地的广阔程度,以及能否从腹地搜集到国外所需的大宗土货,通过几个“拳头产品”建立贸易优势和深入腹地的贸易网络。另一方面,腹地面积和经济发展水平也决定了该口岸分销洋货的潜力。有学者将通商口岸这一发展模式称为“腹地外向型经济”[7]。

在交通落后的时代,水运是成本最低的运输方式。汉口为长江和汉水交汇处,“南经湖南以至云、贵,北界河南,西通川、陕”,舟车辐辏,为“江海贸易之总汇”[8]70,商业辐射力从水网密集、运输便利的长江中游延伸到西北和西南地区。在西北方向,经汉水联接陕西、西北和河南西南部。在西南方向,1877年宜昌开埠设关后,轮船由汉口直航宜昌,再与川江帆船贸易联接。通过长江-湘江水系经由湘潭往西南地区,也是一条商路。长江出海口上海至汉口的航道天然适于轮船运输,于是两大港口成为内地土货和进口洋货在长江流域的两个集散中心。

1901年,《湖北商务报》这样概述汉口贸易地域:“自汉口供给外国品,又分配以他省产货物焉。故外国品输入内地,皆运来其货于汉口。而他省产品,运搬外国及内地各省者,亦皆汇集于汉口。”当时汉口的贸易地域包括:湖北全省,湖南省,河南西南部,四川省,贵州大部分地区,陕西省,广西北部和东部,其他如甘肃省、江西省、安徽省的部分地区亦从汉口输入外国商品或土产输往汉口,也属汉口贸易区域[9]46~47。

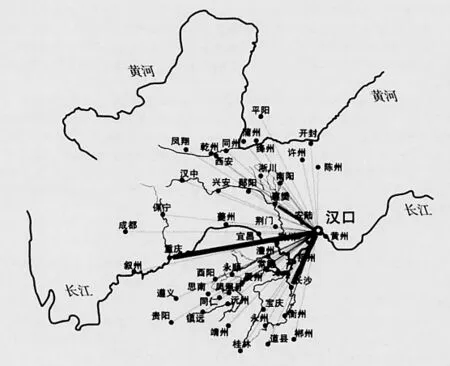

有学者统计1875—1895年的汉口子口税单贸易范围,从中可以看出汉口对上游地区的辐射范围(21年平均值,线条粗细表示贸易量大小)[10]。

汉口的核心腹地是长江中游和上游地区由水路交通贯通的一条经济带。与国内贸易时代相比,国际市场的巨量需求制造了一批更依赖商品化农业的土货产区。以汉口为中心的土货出口和洋货分销拉动了腹地经济增长,塑造了一个巨大的汉口贸易圈。

晚清时期,汉口进出口贸易发展分为两个阶段:

(图1)

19世纪60至80年代是第一阶段,武汉跃居“世界茶叶港”。通过便捷的水路运输,汉口直通长江流域几个重要红茶产区,包括两湖茶产区(以安化为中心的湘中茶区、以岳阳、临湘为中心的湘北茶区,以羊楼洞为中心的鄂东南茶区),以祁门为中心的皖南茶区,以宁乡为中心的江西北部茶区。清前期,晋商在两湖地区采购茶叶,输往西北、蒙古和俄国。汉口开埠后,英、俄茶商瞩目于此。与(必需耗费大量人力和时间将茶叶搬运过南岭才能进入珠江水系的)传统红茶输出口岸广州相比,汉口茶道运输成本低;与上海相比,汉口茶市新茶上市早。因此,汉口立即成为茶叶出口中心[11]49,57。1863年从汉口出口红茶272922担,已超过广州的135328担。1864年,汉口茶叶出口金额为720多万海关两,1871年破千万两,1879年达到1400余万两的巅峰。从1873年到1894年,汉口茶叶出口占全国茶叶出口比例都超过30%,最高的几年(1879年、1889至1891年)高达40%多。茶叶出口占汉口土货出口比例更是惊人。1864年即过半,之后继续上升,1871—1892年间几乎年年超过60%,最高的几年高达70%左右。在进出口总值中,茶叶出口一般也占到30%—40%,最高的一年(1874年)达到一半[11]154~155,162~163,172~173。但茶叶年出口值以及占汉口出口土货和进出口总值的比例都在19世纪70年代末达到最高峰。茶叶贸易一柱擎天,支撑起汉口的出口贸易,汉口完成了从内陆商品集散地到国际通商口岸的升级。

19世纪90年代到清末是第二阶段,汉口土货出口进入百花齐放的繁荣局面。1890—1902年,银价暴跌,中国的主要通货——白银的汇率指数跌去一半[12]342。汇率贬值极大地刺激着汉口的中外商业资本寻找新的出口品种。在《江汉关十年报告》第二期(1892—1901)开篇,代理税务司斌尔钦写道:“在逝去的岁月里,尽管汉口主要以世界茶叶港而驰名,然而,它所处的地理位置,便利的水运,以及作为商业中心的重要性早已为有识之士所预言。但人们最终认识汉口作为一个大的商业都会和迅速发展的贸易中心这个事实还是近几年的事。”[13]30在茶叶贸易停滞不前之际,其他土货品种迅速增长为大宗贸易项目。

皮革是汉口对外贸易的当家品种之一。水牛皮和黄牛皮主要来自两湖地区和四川,出口至英国、德国和美国。1885年出口7万担,1901年增至162635担。年出口值也从19世纪80年代的五六十万海关两涨到1903年的300万两,1910年达670万两。羊皮(羔羊皮和山羊皮及皮衣)较多来自鄂西北和河南,1901年出口134万两,1910年达到250万两[13]6,42,85~86。

烟叶和烟叶制品主要来自湖南,大多出口至英国。1903年出口值达到130万两,1910年增至270万

两[11]167,[13]7。

丝绸来自湖北和临近省份,大部分出口欧洲。1886年只有350000两,1891年暴增至250万两,此后回落到每年一百几十万两,1909年又达到250万两的峰值[11]167,[13]8。

桐油:湖北、湖南、四川三省及毗邻地区是中国主要桐油产区。汉口桐油贸易长期以内贸为主,少量通过上海出口至国外,每年出口值维持在一百几十万两。1898年暴增到317万两多,1900年始有直接出口国外的记载,汉口桐油贸易逐渐发展到外贸为主的阶段。1910年出口值达到6449421两,其中直接出口1015345两[11]。

黄豆和豆饼:湖北出产的黄豆出口至欧洲和日本,豆饼出口到日本。1892年豆饼出口只有24400担。《马关条约》签订后,日本商业势力进入汉口,黄豆和豆饼出口大增。1900年豆饼出口达到822600担,之后回落到每年500000担左右,1905年回升到834000担,1909年增至2244000担。1909年黄豆出口480万两,豆饼出口290万两[11]166,[13]41,84。

芝麻和棉花的异军突起充分说明京汉铁路扩大汉口商业腹地的积极效应。

芝麻:河南的芝麻以往通过唐白河转汉水到汉口销售,1897年经江汉关的出口值仅有48000两。随着京汉铁路南段通车,汉口以洋行为中心的出口商业网络的触角立即延伸到中原地区,挖掘到这个新出口品种。1901年,经江汉关出口的芝麻总值达到158万两,1906年增加到450万两,1909年和1910年超过千万两,是茶叶之后的第二大出口商品[13]81~83。

棉花:湖北是棉花产区,但出口很少,1889年以前还从上海进口棉花。1901年汉口棉花出口量仅有24400担。铁路通车后,河南低地棉花大量运至汉口,出口日本。1904年出口值达到720万两,1910年出口500万两[11]166,[13]84。

除以上大宗出口土货外,原料来自两湖地区的猪鬃和蛋品也是有竞争力的出口商品[13]44,85。

由于印度和锡兰红茶的竞争,汉口茶叶出口的增长势头在19世纪80年代停止,此后徘徊不前,有些年份还出现萎缩。其他大宗出口土货的迅猛增长是汉口出口贸易的新动力。1891年的土货出口为2000万海关两,其中70%是红茶和砖茶;1903年土货出口值达到55706487两,茶叶占比不到20%(1030万两);1910年土货出口值升至83081749两,茶叶占比只剩18%(1500万两)[11]164,167。

发达的外贸制造了一个以汉口为中心的巨型商业机器。出口是它的一面,进口洋货分销是它的另一面。在汉口贸易圈范围内,大部分地区经济并不发达,洋货需求增长缓慢。汉口的洋货进口净值在1866年超过千万两,此后近三十年间停滞不前。这一时期进口洋货主要是棉纺织品,鸦片和各种洋杂货。进口值最高的1885年为1360万两多。1895年以后,汉口洋货进口稳定增长。1899年突破两千万两(21666827两),1903年突破三千万两(36829444两),1905年达到4751万两(其中1550万两是铸造铜元的币材——紫铜)。此后几年,除去紫铜,基本在三千几百万两的规模[11]157~159。

洋货进口的新格局,展现出汉口及其贸易地域的经济新面貌。除了传统进口洋货(棉布绒布之类,占四分之一强)和紫铜,其他进口商品颇能折射出时代信息。一是生产资料占了近三分之一,包括铁路材料、机器、五金、机制棉纱等。二是消费资料的升级,煤油和糖(两项合计超过10%)提高了民众的生活品质,“他类杂货”(占比20%多)是形形色色的外国工业制成品。在中国汇率大幅贬值的时期,进口金额还在稳步增长,足以说明民众消费风气的转变和消费能力的提高①从日本驻汉口领事水野幸吉的调查(1905-1907),可以看到需求升级的趋势。“生活充裕”的本地人“宁可要价高质良也不要质廉质次的”洋货。进口棉布、外国面粉、经过加工的西洋木料、花露水、香皂、牙粉和砂糖等等,都是质高者销路更好。代替蜡烛、马灯的进口煤油也日益普及。洋货需求持续增长,销往腹地的洋货也越来越多。生产资料进口是新的亮点。因本地工厂和京汉铁路需求,机器、五金、水泥和枕木的进口迅速增长。进口棉纱销往两湖、河南、江西和西南三省,轧花机的销路扩展到沙市(水野幸吉著、武德庆译:《中国中部事情·汉口》第十章,“外国贸易”,武汉出版社2014年版)。。

三、武汉城市功能的转型升级

开埠后,在外贸的推动下,汉口成为长江中上游经济带的中心。为适应贸易迅猛增长的需要,武汉三镇的城市功能逐渐升级,由内地转运贸易商埠向近代区域经济中心城市转型,航运、金融和工业全面发展。

(一)从“船码头”到长江航运中心港

汉口因港而兴,清前期发展为长江中游的“船码头”。开埠通商后,江汉关设立,外国租界的建设,外国轮船公司进入汉口,改变了传统码头的形象,汉口从此向现代航运中心港演变。

1862年7月拟定的《江汉关各国商船进出起下货物完纳税钞章程》规定:“凡大洋船、内江轮船只准在大江龟山头之北、甘露寺之南停泊,离西岸在一里路之限内起卸货物。”[14]651从前,汉口港重心在汉江两岸。江汉关章程制订后,轮船码头必须修建在汉口沿长江岸边,港口重心随之转移(汉水入长江处的马王庙至今天六合路一带)。此后,该段水域沿岸相继兴建了众多新式码头、趸船、堆栈货场和仓库。在此基础上,各航运公司大规模投入上海——汉口运力,开辟江海联运航线。除了轮船公司修筑的码头外,外国洋行也修建专用轮船码头。如俄商顺丰洋行和阜昌洋行修建了专供茶叶出口的码头,德商美最时蛋厂和瑞典瑞光蛋厂修建蛋厂码头。此外,1888年江汉关建立洋药关栈,使汉口成为继上海之后第二个有保税关栈的商埠。1901年,江汉关监督批准建立汉口丹水池外商火油(煤油)池栈,汉口成为内地第一个有大规模储油(煤油)设施的商埠[15]140~155。

至20世纪初,汉口港拥有大规模的新式港口基础设施、先进的码头港口和航道管理,是名副其实的内地第一大港,其通航能力和港口吞吐量在长江流域仅次于上海。1889年,各国船只进出汉口港总吨位1080971吨。1901年增至2678246吨。贸易总值与船只进出口总吨位的增长比翼齐飞,1892年汉口贸易总值为4850万海关两,1901年达到8690万两,增长了79%。至1911年达到1.34亿两,又增长了54%[13]33,75。

20世纪初,京汉铁路逐段通车。《海关十年报告》的作者乐观地展望:“随着铁路与航运联网,汉口与世界的联系将会日趋紧密,它的政治与商业地位也会随之得到加强。”[13]321910年,轮船招商局第一次试办水路和铁路联合运输。京汉铁路使汉口从长江航运中心港,开始向中部地区水陆综合运输枢纽升级。

(二)中部金融中心的崛起

通商口岸之间对于进出口贸易地位的竞争,除了比拚区位和交通优势外,另一个关键因素是何处能提供更大规模更长期限的金融支持。

19世纪上半叶,山西票号是汉口金融业龙头,汉口也是长江中游直至西南地区的票号中心。本地钱庄多从票号融通资金。太平天国战争期间,汉口票号地位下降[16]。但票号仍是汉口金融业的重要力量,1881年,各家票号在汉分号达33家。清末,官款转由新设的户部银行和交通银行汇兑,票号由盛转衰。1908年,因汉口“三怡”等大钱庄相继倒闭,汉口票号损失百万两以上,从此走向没落。1911年,汉口票号已减至18家[17]67。

汉口开埠,给本地金融业带来了新的大金主,即洋行和外国银行。从1845年到1894年,共有8家外国银行在汉口开设分行和代理处,在全国仅次于上海(23家)、香港(14家)和福州(9家)。其中英资银行7家,法资银行1家。清末,又有5家外国银行和中外合办银行在汉口开设分支机构[18]。由于早期的外资银行只剩下汇丰和麦加利,1911年时汉口共有7家外国银行。加上中国通商银行、户部银行、交通银行等几家中资银行的分行,汉口成为仅次于上海和香港的银行业中心。

汉口开埠早期,外国洋行和银行都向中国商行和钱庄提供周转资金。到19世纪60年代后半期,对汉口中国商人的抵押贷款“成为外国银行的一部份业务”,外国银行对中国钱庄直接拆放资金[19]。此后,“本地商人逐渐增强了对外国银行(主要是汇丰银行)的信任,外国银行的业务大多限于向与茶叶和其它土特产出口有关的交易提供贷款”。越来越多的本地钱庄成为外国银行的客户,愿意用外国银行汇票向上海汇款,并接受外国银行发行的纸币[13]14,54。滨下武志认为:“从19世纪80年代后半期开始,外国银行开始积极参与内地金融业务”,“上海与汉口之间的商品运输关系以及金融关系开始松散,汉口作为金融市场开始拥有一定的独立性”[20]427。

当时,银行和洋行大多通过买办向钱庄放款,钱庄为贸易活动提供融资。汉口钱庄最重要的业务是为经营进出口业务的商人提供信用便利,钱庄生意也随土货出口贸易而波动。19世纪80年代,中国茶叶在国际市场上的地位下降,一批大茶行破产,大钱庄的数量由1882年以前的40家减少到1891年的24家。此后,出口土货品种增加,钱庄经营环境好转。至1901年,本地大钱庄增至29家,另有500家小钱庄和现金兑换店[13]14,54。

20世纪初,汉口钱庄进入黄金时代。1907年,汉口商会成立。第1到第8届汉口商会董事在250人左右。其中大商号店东117人,银行、钱庄、票号经理99人,洋行经理15人,工厂主仅8人[21]。可见当时汉口经济的核心力量是贸易商和(主要为贸易融资的)金融业。

(三)口岸型工业化的初步发展

中国的近代工业,始于10世纪六七十年代洋务派创办的军工企业、外商在通商口岸开设的一些企业,以及个别民族资本企业。甲午战后,《马关条约》给予日资在华办企业的优惠便利,列强因片面最惠国待遇均享此条款,外资在华投资大兴。为保利权,清政府开始鼓励工业投资。1898年,总理衙门议定《振兴工艺给奖章程》。1903年,设商部(1906年改称农工商部),制订《奖励公司章程》,推进实业从此成为既定国策。两股力量并行,中国工业化进程正式展开。

晚清时期的新式工业,除了矿业和一些依赖当地原料供应的行业,如水泥、缫丝之类,大部分都在通商口岸及附近,可称之为口岸型工业化模式①以下列举的新式工厂,参考汪敬虞编《中国近代工业史资料》第二辑(1895—1914年),以及武汉地方志编纂委员会编《武汉市志·工业志》之“综述·晚清的工业”部分。。

汉口是中部最大的通商口岸和长江经济带两大枢纽之一,口岸型工业化的特色非常突出。“汉口作为一个商品聚散中心,拥有其它城市不能比拟的自然优势,同时四周拱卫着丰富的煤、铁等资源以及其它工业必需的原料”[13]95。此外,武汉三镇又有一个特殊优势,即张之洞主政湖广期间,大力兴办新式工业。在汉阳开办的湖北铁政局(1890年)和湖北枪炮局(1895年),奠定了重工业的基础;湖北银元局(1893年)和铜币局(1902年)造就了中部地区的铸币中心;武昌的湖北官布局、湖北官纱局、缫丝局、制麻局,开近代纺织工业之端,是民国时期武昌纺织工业大发展的先导。1890年到1912年,武汉官办各业新式工厂共有20家[22]4,是本地区工业化起飞的重要组成部分。

汉口的出口导向型工业,始于俄商砖茶厂。19世纪70年代,俄商在羊楼洞的三家砖茶厂——顺丰、阜昌和新泰迁入汉口,改用蒸汽机制茶。顺昌雇工常有八九百人,阜昌雇工常有1300—2000人,是当时汉口规模最大的工厂[22]2~3。1893年8月,又开设第四家砖茶厂。几家工厂都装备了最先进的砖茶制作机,并有发电设备。1892—1901年,通过海关出口的砖茶和小京砖总值为26415574海关两[13]45。

蛋品厂也是较早开办的外资出口加工企业。1887年后,德国商行在汉口开设五家蛋粉厂,利用湖北的鸡鸭蛋为原料,使用机器设备制造蛋粉和蛋液,出口到欧美,是全国最早的蛋品加工厂,出口量一度占全国50%以上[13]43~44。

此外,各种大宗出口土货往往需要在汉口加工包装。此类工厂颇多,皮革加工厂如汉口普润毛革厂、武昌制革厂、汉口制革公司,包装业如美纶机器制造麻袋公司、使用新式大型水力机器的棉花打包厂、装备了芝麻除尘机的芝麻包装厂,有色金属出口加工厂如杨子公司炼锑厂、东福炼锑厂、亚献公司化炼厂。再以大豆加工为例,此类工厂之设,为向日本出口豆饼,副产品豆油可就地销售,兼具出口导向和传统产业升级的特点。1905至1906年,日本日信洋行在汉阳和汉口连续开设两家油厂。油厂也吸引了民族资本,如怡和洋行买办孙仲荫投资的武昌榨油厂、汉口的天盛榨油厂(1908年)、汉口元丰豆粕制造厂(1905年)。

形形色色的进口替代工业是投资热点,官办企业如汉阳铁厂、汉阳枪炮厂和湖北纱布丝麻四局,更多的是面向民生的外资和民族资本开办的轻工业企业。

机制面粉厂和火柴厂等民生用品工业投资见效最快。外资面粉厂有英资汉口恒丰面粉厂(1905年)、和丰面粉厂(1906年),日资的汉口东亚制粉株式会社(1907年),荷兰资本的汉口金龙面粉厂(1905年)[23]286。中资面粉厂有瑞丰面粉厂(1905年)、大买办朱葆三和黄兰生投资的汉口汉丰面粉厂(1905年)、裕龙面粉厂(1910年)。和丰面粉厂投资十万元,每月纯利可达7000元,一年两个月可收回全部资本[23]373~374。燮昌火柴厂汉口分厂(1897年)是另一个新式企业赢利标本。该厂获十年专利权,厘金局给予1.3%的税率优惠。资本20万两,建厂第一年获利达18万两之多。生产的双狮牌火柴行销两湖,远至河南、四川和陕西[24]。

烟厂是另一个赚快钱的行业。19世纪90年代,外国制纸烟打开中国市场,“汉口纸烟销数颇巨”。1906年,华商投资的汉口福华烟公司和物华纸烟公司成立。1907年,英美烟草公司汉口工厂(位于汉口德租界)建成,仅女工就有5000人之多。汉口是重要的烟草出口口岸,也是华中进口香烟的重要市场和分销口岸,英美烟草公司的生意立刻兴旺发达起来,1910年日产量超过800万枝[23]212~216。

进口洋杂货热销,说明进口替代工业大有可为,在许多行业掀起了兴建新式工厂的热潮。除上述行业外,还有建材行业的武昌辉华玻璃厂(1904年)、汉口玻璃厂,纺织行业的武昌制革厂(1903年,官办)、湖北毡呢厂(1907年,官商合办)、汉口肇新印染公司(1907年)、广生织业公司,五金行业的武昌湖北针钉厂(1909年,官办)、汉阳钢丝厂(官办),化工行业的武昌肥皂厂、汉口肥皂厂、光华洋烛厂、升新机器油漆公司等等。

使用新的机器设备和原材料更新传统产业也是新趋势。这类企业多由洋行引进,中国商人看到商机后跟进,如外商办的砖瓦厂和锯木厂生意兴旺,于是中资机器制砖厂如雨后春笋般出现,共有汉口德源制砖厂、汉阳的湖北官砖厂等十几家。其他如食品行业的汉口兆丰碾米厂(1907年)、世丰机器碾米公司,纺织行业的华胜军服公司和华升昌布厂等十几家织布厂,造纸印刷行业的白沙造纸厂(1908年,官办)、度支部汉口造纸厂(1910年,生产钞票纸的大型企业)以及武昌印刷公司(1909年,官办)、中西报印刷厂等多家印刷公司,化工行业的汉口雄黄厂。越来越多的行业开始引入机器生产。

公共事业是投资大、回收稳定的现金流行业。1906年建成的英资汉口电灯公司电厂将英、法、俄租界带入电灯时代。1907年设立的美最时洋行电灯公司对德租界供电。1908年,宋炜臣主持的汉口既济水电公司电厂建成,占当时全国民营电厂总装机容量的三分之一。次年,该公司的宗关水厂供水,汉口成为全国首先使用自来水的城市之一[24]。

机器工业是衡量一个地区工业水平的标尺。行驶在本地水域的轮船日益增加,使用新式机器的工厂逐渐增多,机器修理、配件仿造的需求自然不断增长,一批机器厂建立起来。其初创时期的工具设备往往简陋,此后进口先进设备,添置动力装置,并仿制某些新式机器。这是近代中国机器工业发展的一条内生型道路。辛亥革命以前,本地先后开设十几家作坊起家的机器厂。其中,周恒顺机器厂是近代武汉民族机器工业的领头羊。辛亥革命前,该厂已能仿制蒸汽机、榨油设备、制砖机、矿用抽水机、矿井卷扬机、人工打包机,设计制造一艘蒸汽小火轮——顺风号,战胜英国竞争对手获得顺丰榨油厂全套蒸汽机驱动的榨油设备订单[25]。近代中国机器工业的另一条发展道路是移植型,即投入大资本,直接引进先进的大型机器设备,如官办的京汉铁路汉口机器厂。1907年,投资49万元的汉口扬子机器厂建成。三年后,该公司已能完成铁壳船、拖轮和拖驳、铁路桥梁、岔道及辙尖、钢铁结构工程和修理工程等大量定货。1911年上半年,扩充了炼铁炉和钢梁厂的生产,引进一部煤气引擎、发电机和煤气制造机[23]675。至此,武汉成为仅次于上海的全国第二大机器工业中心。

上述各类企业,除了有些开办较早的出口加工企业,官办的铁厂、枪炮厂、铸币厂和纺织业四局,以及民族资本的燮昌火柴厂、华胜军服公司之外,其他工厂几乎都是1904年以后创建的,覆盖了从食品、纺织、化工、建材、五金、造纸印刷、烟草、电厂、水厂到机器制造的众多行业。统计1895—1913年上海、广州、武汉、杭州、无锡、天津等城市历年设立的厂矿及资本,武汉地区开办厂矿家数和资本金额①汉阳铁厂、湖北枪炮厂和铸币厂等大型官办企业并未计算在内。排名第二[23]654。新式工厂的扩散力和赢利前景正在产生滚雪球式的示范效应,预示着一个工业化大城市的前景。

汉口开埠后,对外开放开启了武汉地区的近代化进程。各期海关十年报告的作者记载了本地经济的转型升级:在19世纪90年代以前,汉口是世界闻名的茶叶港。到19世纪末,进一步发展为“大的商业都会和迅速发展的贸易中心”。新式工业也成了这个城市的新名片,“当旅行者接近汉口时,第一眼你就能看到林立的烟囱,它充分展示了一个工业城的面貌;在汉口和武昌两岸你还能看到许多其它重要设施的标志”。到辛亥革命前夕,武汉“不仅是华中土产贸易的聚散点,而且还是一个重要的工业中心”,是“人们普遍公认的东方芝加哥”[13]30,43,74,95。

[1]许涤新,吴承明.中国资本主义发展史(第一卷):中国资本主义的萌芽[M].北京:人民出版社,1985.

[2]张瀚.松窗梦语:卷四[M].盛冬铃,点校.北京:中华书局,1985.

[3]汪敬虞.十九世纪西方资本主义对中国的经济侵略[M].北京:人民出版社,1983.

[4]马士.中华帝国对外关系史:第一卷[M].张汇文,译.北京:商务印书馆,1963.

[5]贾祯,等.筹办夷务始末(咸丰朝)[M]//续修四库全书:第416册.上海:上海古籍出版社,2002.

[6]皮明庥.近代武汉城市史[M].北京:中国社会科学出版社,1993.

[7]樊如森.天津港口贸易与腹地外向型经济发展(1860—1937)[D].上海:复旦大学,2004.

[8]张国辉.晚清钱庄和票号研究[M].北京:中华书局,1989.

[9]吕一群.晚清汉口贸易的发展及其效应[D].武汉:华中师范大学,2009.

[10]王哲.源—汇数据在近代经济史中的使用初探——以19世纪末长江中下游诸港的子口税贸易数据为例[J].中国经济史研究,2013,(2).

[11]张珊珊.近代汉口港与其腹地经济关系变迁(1862—1936)——以主要出口商品为中心[D].上海:复旦大学,2007.

[12]郑友揆.中国的对外贸易与工业发展[M].上海:上海社会科学出版社,1984.

[13]穆和德,等.近代武汉经济与社会:海关十年报告——汉口江汉关(1882—1931)[M].李策,译.香港:天马图书有限公司,1993.

[14]宝鋆,等.筹办夷务始末(同治朝):卷7[M]//续修四库全书:第418册.上海:上海古籍出版社,2002.

[15]郑少斌.武汉港史[M].北京:人民交通出版社,1994.

[16]石莹.清代前期汉口金融业的发展[J].中国经济史研究,2010,(4).

[17]武汉市地方志编纂委员会.武汉市志·金融志[M].武汉:武汉大学出版社,1989.

[18]蒋立场.外商银行在近代中国活动的区域格局(1845—1937年)[J].金融理论与实践,2013,(3).

[19]汪敬虞.十九世纪外国在华银行势力的扩张及其对中国通商口岸金融市场的控制[J].历史研究,1963,(5).

[20]滨下武志.中国近代经济史研究——清末海关财政与通商口岸市场圈[M].高淑娟,译.南京:江苏人民出版社,2006.

[21]罗福惠.武汉工商界与辛亥革命[J].湖北文史,2010,(89).

[22]武汉地方志编纂委员会.武汉市志·工业志[M].武汉:武汉大学出版社,1999.

[23]汪敬虞.中国近代工业史资料:第二辑(1895—1914年)[M].北京:中华书局,1962.

[24]丁胜.汉镇巨贾——宋炜臣[J].武汉文史资料,2005,(12).

[25]周智佑.周恒顺家族往事[J].武汉文史资料,2010,(7).

[责任编辑:马建强]

F129

A

1001-4799(2017)04-0061-07

2017-02-15

国家社会科学基金资助项目:13B ZS042

张宁(1971-),男,湖北襄阳人,湖北大学历史文化学院副教授,中华文化发展湖北省协同创新中心副研究员,历史学博士,主要从事中国经济史研究。