传统文化落地要做到“三进”

舒兰兰

吴文化是一种特有的地域文化,主要是指苏南地区长江流域和上海、浙江范围内的江南文化,其中,苏锡常为吴文化的核心区域和发源地,主要文化形式包括吴语音文化,昆曲、越剧和评弹等戏剧曲艺文化,江南民间工艺文化,江南园林建筑文化等类型。这些文化伴随时代的变迁和时间的锤炼,已经具有明显的文化特质,成为珍贵的文化遗产,应该受到保护和传承,但现实生活中我们对吴文化的教育和传承不尽如人意。

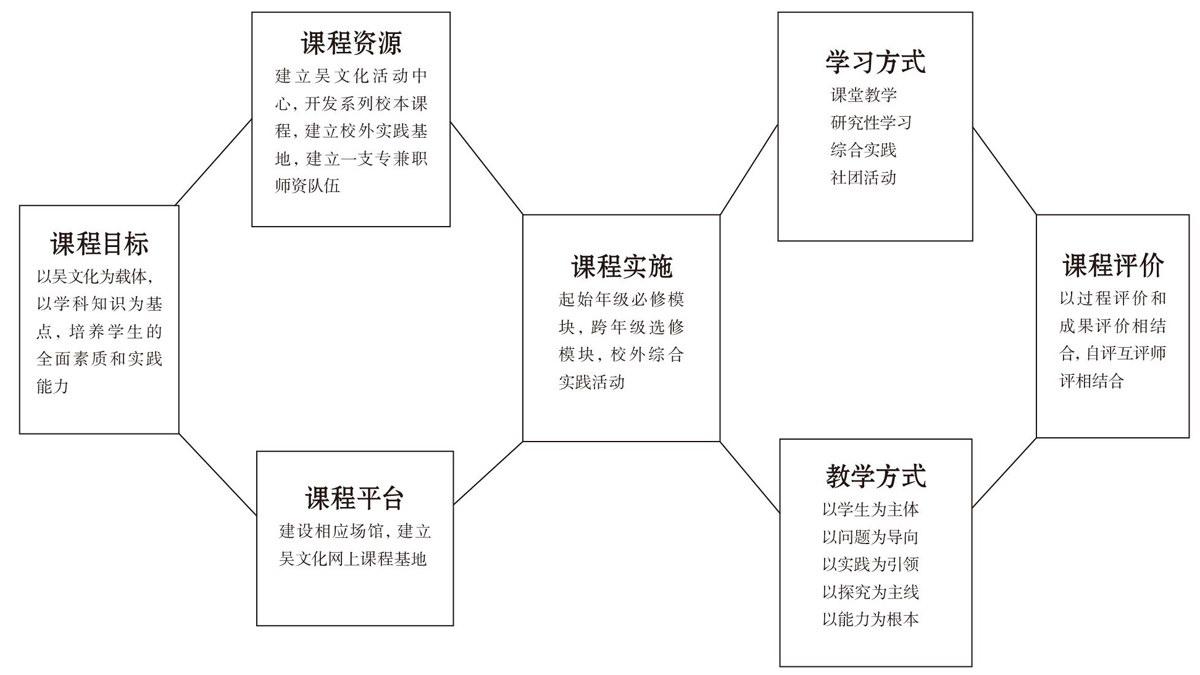

“吴文化基地课程”是江苏省苏州第一中学校(以下简称“苏州一中”)独创的一种课程形态,基于身边的文化环境,关注跨学科的综合实践学习,将苏州传统文化引入学校教育,融合传统文化与现代文化、地域文化与学科教学。课程目标是以吴文化为载体,将学科建设作为课程基地建设的核心内容融人其中。以学科知识作为基点,以必修、选修、研究性学习作为课程主要模式,以学生社刚活动和研究性学习为主的社会实践活动作为课外主要活动方式。

构筑物化平台,做到吴文化的“形进”

日常学习生活中,学生很少有机会接触吴文化,他们对吴文化并不是不认可,只是缺少必要的认识和感知。环境对于中学生的成长有着非常重要的作用,校园文化在学生的思想教育方面有着无与伦比的价值。学校依托校园改造,在校园建设中植入吴文化元素和实物,以吴文化民国建筑群为载体,精心培育“吴文化与民国景观共融”吴文化课程基地,构建看得见、摸得着、能探索、有意义的物化教育平台,系统直观地向学生展示吴文化的历史文化要素、工艺和审美情趣,从感官和耳濡目染中引导学生关注吴文化、感受吴文化,从而引导学生萌发探求吴文化的意识。

1.整体环境和规划布局

吴文化課程基地的粉墙黛瓦与学校附近干将路、观前街的吴地古建筑群浑然一体,基地生态与校内文物古迹——元和古县衙旧址相辅相成、相得益彰,弥漫着“智巧、素雅、灵动”的吴文化特质。基地植根于吴文化“天人合一”的沃土之中,实现了物、景、人三位一体的熏陶与启迪,人与环境的和美融合,形成独特的文化有机整体,从而呈现“基地一园林一文物一建筑”融合一体、蔚为壮观的格局。

2.自然景观和人文景观

学校重视校园绿化工作,绿化覆盖面较广绿化格局呈立体化,体现高层次、高品位和实用性,校园已成为学生成长的家园、乐园,成为师生工作、学习、生活的理想场所。学校将“正谊明道”的校训与吴文化物化于环境建设中,处处洋溢“崇文·尚德·开拓·创新”的吴地人文精神,使师生在校园里具有愉悦感、充实感、成就感。学校利用基地的每一个角落、每一个墙面,着力于吴文化的外显,自然渗透学校育人特色。

3.经典建筑和教学空间

学校把吴文化和建筑语言有机、高度地统一、联系、整合。在基地内迁建叶圣陶教育思想研究所,在元和县衙旧址开放叶圣陶教育思想展馆,使之成为传播学校文化理念的重要场所,增强师生的集体荣誉感和凝聚力。基地内的吴文化展馆,以吴文化发展为线索,涵盖政治历史、文化教育、科技创新、经济发展等诸多内容,是一项全面反映吴文化的立体工程。展馆从设计到内容、布置均邀请了地方乃至全国的相关专家参与,展馆的建筑结构、外形凸显了吴地建筑特色,展馆内容包含与吴文化有关的文字、图片、实物、视频、模型等,全方位展示吴地灿烂文明的结晶,现已成为苏州市综合展示吴地物质文明、精神文明的标志,成为中小学参观、学习吴文化的重要实践基地。学校重塑百年新学传统建筑格局,切实保护学校新时代教育百年历史文脉,复活历史记忆,再现吴文化传承性。

让吴文化生根,做到吴文化的“意进”

吴文化进校园离不开校园文化活动的支撑。在长期的实践中我们意识到,文化传承不只是讲出来的,除了校园环境“润物细无声”外,还必须依托相关的活动使传统文化校园传承教育理念落地。

1.昆曲、评弹走进校园,感受传统文化形式和魅力

吴文化蕴含着深厚的地域历史文化,也蕴含着高尚的道德文化,要让青少年从吴文化中吸取社会道德营养。在苏州市委宣传部支持下,学校携手苏州市评弹团启动“苏州市‘道德评谈暨艺术评弹进校园”活动,将优秀传统文化资源与道德模范先进事迹转化为生动有效的教育资源。这是传统艺术与社会主义现代文明有机结合,用“中国最美声音”讲述姑苏“最美道德故事”。学校与苏州昆曲传习所合作,推出“百年昆曲走进百年一中”工程:开办“音乐教师昆曲培训班”、昆曲进课堂、组织“学生幽兰昆剧社”、编辑校本教材《昆曲经典文本选读》等。苏州一中成功举办了第四届全国昆曲艺术节学习传承现场活动。

2.寻根活动,体味“古韵今风”的结合

苏州地处长江三角洲,是历史形成的吴文化中心,在这片得天独厚的土地上,先辈以自己的勤劳和智慧,创造了为世人所景仰和瞩目的文化成果。这些光彩夺目的文化成果,既是苏州对吴文化发展作出的历史性、代表性贡献,也是苏州对中华文化作出的独特而卓越的贡献。“寻根探源吴文化”和“我心中的园林”探访、展示活动,让学生走进姑苏城里的吴门宅院,游走于粉墙黛瓦、雕梁镂窗之间,沉浸在历史渊源、吴侬软语之中,用心感受姑苏情怀,用心探究吴文化的历史渊源。

3.校园讲习吴文化,体会历史的厚重与积淀

借助苏州市中小学吴文化研究与发展中心的专家团队为师生开设专题培训。名家带着名段和特有的艺术形式走进校园,“吴文化·中国年”活动,“名人名园”话苏州舞台剧表演活动,制作吴文化台历盒展板,“说好三话”竞赛,吴文化课件评比和苏州评弹、昆曲、桃花坞木刻学习培训活动,等等,让吴文化走进学生内心,触发学生的个人感悟,让学生更好地了解吴文化、挖掘吴文化、欣赏吴文化。

从文化体验入手,做到吴文化的“神进”

吴文化在教育形式上走进校同,只能起到宣传和点缀作用,只有将吴文化的精神实质植入学生内心,才能起到陶冶心智和推进人文教育的作用。我们以吴文化精神为内核,开发校本特色课程,既有教学平台,又有系列教材,更有个性化课程制度,形成了完整的课程体系。

1.创建跨学科的吴文化课程体系,将地域资源转变为“活”教育资源

课程改革是全面提升学生综合素质的必由之路。吴文化底蕴深厚,博大精深,与各现代学科体系联系紧密,血脉相依。我们以学生社团为载体,利用各学科的优势,将语文、历史、地理、物理、化学、生物等学科重新融合,通过师生做中学、学中做的方式,帮助学生补充和升华课堂教学内容。苏州是水乡,科技组教师指导学生开展古井研究;苏州又是刺绣之乡,苏绣闻名天下,我们聘请非物质文化遗产传承人苏绣大师亲自指导学生开展刺绣的学习和研究;苏州是古城,我们的历史、地理学科教师发挥自身优势,带领学生用双手触摸探索化石的奥秘,用双脚丈量天涯和海角的距离。

从学生需求出发,是学校创建吴文化课程体系的出发点和归属点,也是创建的根本性策略。以“苏州古城保护”课程为例。苏州古城已有2500多年的历史,水陆并行的“双棋盘”格局在世界上独一无二,具有丰富的文化积淀,既是千年苏州历史的缩影,也是吴文化的物质载体和重要组成部分,与历史、地理、物理、化学等学科存在多重紧密联系。学校组织“干将史学社”“草桥文学社”“沧海月明卉韵社”等十几个学生社团,先后考察了三山岛、小王山、西山、东山以及苏州古街、古井和各类博物馆,将课堂知识与实地考察紧密结合,既观赏了秀美的山川,又锻炼了实践创新的能力,深受历届学生的喜爱。这样,每个学生都成为吴文化课程的开发者,丰富了学校的校本课程资源。学生在相互交流中分享自己的研究成果,收获研究带来的喜悦。

创建吴文化课程不单是编教材、写教案,更重要的是让校本课程成为文化自觉传承的途径。从本世纪初开始,学校在高一年级以班级或以班级小组为单位全面开展“吴文化前世今生”小课题研究。裴浚慧、李筱玮、陈欣睿3名学生组成古井调研小组,花费了六个多月的时间,对平江路进行细致的调查研究。他们首先设计古井保护调查表、商定采访内容、划定行动路线、制定时间表;之后进行实地调查、数据统计、水质检测和撰写课题报告,最终形成了《苏州市平江历史街区古井调研报告》。他们用大量翔实的数据,向政府相关部门提出了保护、利用和开发古井的建议。

2.创建全过程体验与学习模式,让吴文化在课堂熠熠闪光

《感受吴文化》教材是跨学科综合性教材,将学校、传统文化资源与学生紧密结合在一起,促进吴文化课程的可持续发展。目前,我们正以此为蓝本,衍生构建12门学科分支教材,这些分支教材将以学科知识作支撑,由学科教师研究、编撰形成学校独具特色的吴文化校本教材体系。

同时,学校有效借鉴传统文化工作坊模式,有针对性地开展“菜单式”综合研究选修课,内容有评弹、昆曲、泥塑、吴门书画、桃花坞木刻、苏州民俗文化、刺绣、园林、吴地建筑美学等十几门课,形成系统的“听、看、学、做、悟、创”全过程体验与学习模式,在学生中很受欢迎。这种参与式学习活动,让学生在文化体验中深刻感悟到吴文化的魅力,真正实现让吴文化走进课堂、走进学生的精神世界。

比如,昆曲综研课是一门理论与实践相结合的课程。授课教师自编了校本教材《幽兰雅韵话昆曲》,学生和教师一起欣赏名家视频、网络收集整理资料、到苏州昆剧院昆剧传习所实地参观考察、走访聆听昆剧老艺术家、学唱昆曲经典唱段、学习简单的身段表演。通过多渠道、多形式的学习实践,学生的昆曲艺术鉴赏能力和审美层次有了显著提高。“幽兰昆曲社”就是由昆曲课程班学生发起成立的学生社团,每年假期都为民工子弟学校的新苏州人制作普及昆曲知识的PPT,身体力行地为世界非物质文化遗产的保护与传承贡献自己的力量。

化学综研课的授课教师自编了校本教材《吴风雅韵说化学》,以吴文化资源为背景,以高中化学学科知识为主线,将吴文化资源有选择性地与高中知识进行整合,从“知识与技能”“过程与方法”“情感态度与价值观”等三个方面确定该校本课程在教学过程中要达到的教学目标,将吴文化融入化学教学中。在“碧螺春茶”一课教学中,教师先通过介紹碧螺春茶特殊的炒制工艺——高温杀青,引出绿茶的重要有机成分“茶多酚”。在学生熟悉茶多酚结构后,根据教材呈现的关于植物中所含成分的不同预处理方式的图示,选择合理的方法进行预处理和检验;之后通过“浓茶水中茶多酚的检验”“茶叶灰酸浸液中钙元素检验的实验”“茶叶灰酸浸液中铁元素检验的实验”,提升学生对茶叶成分和检验流程的直观感受,提高学生的实验操作能力;最后通过对茶叶中有机成分和无机成分的分析,提出“物质的结构决定物质的性质,而物质的性质决定物质的预处理和检验方法”的观点,学生自主生成对不同物质的检验采用不同的方法。

要使一种文化真正得到传承,关键是使文化传承转变为文化自觉。我们立足校园,与校园文化相结合;立足课堂,与课程改革相结合;构建体验平台,与学生实际活动相结合;潜移默化地在学生内心播下吴文化的种子,持久深远地发挥文化育人功能,内化成学生的价值认同和价值追求。这才是传统文化真正走进校园要走的路。