巧手匠心

袁帅

摘要:在高速发展的现代社会,儿童背带似乎并不多见,但对侗族人民来说,儿童背带却必不可少。本文以贵州黔东南从江县高增乡侗族的一款儿童背带为例,研究分析其形态结构、工艺特点、功能作用以及视觉审美等内容,探究民间传统工艺中的设计智慧与意匠。

关键词:侗族;儿童背带;民间工艺

侗族,是一个历史悠久的古老民族,其先民属百越族中骆越的一支。侗族先民经历了民族交融、分化、迁移,自宋代以后有了“仡伶”、“伶僚”[1]等称谓,“伶与侗同”[2],即今之侗族。现主要分布在湘、黔、贵三省交界地区。依山而居,刀耕火种,农业活动便是侗族人民主要的生计方式。基于特定生存环境和生活方式,侗族劳动妇女不仅需要耕种收割、纺线织布、洗衣做饭,育儿更是日常生活中不可缺少的一部分。背带的出现,方便了侗族劳动妇女在耕种、纺织、做饭的时能安心照顾孩子,它不仅解放了双手,而且,记载了母子之间的深情。本文以贵州黔东南从江县高增乡的侗族儿童背带为例,在形态结构、制作工艺、功能审美等方面展开研究,探析民间造物艺术的设计意涵与文化价值。

一、儿童背带的形态结构

背带,也叫“背扇”、“背兜”、“裹背”[3],亦称“襁褓”。“襁褓”,古代称“襁”[4],是背负婴儿所用的布兜。侗族背带,多由外婆缝制赠送,不仅表达了辈辈代传之义,更是将外婆、母亲和孩子三代人的心凝聚起来。

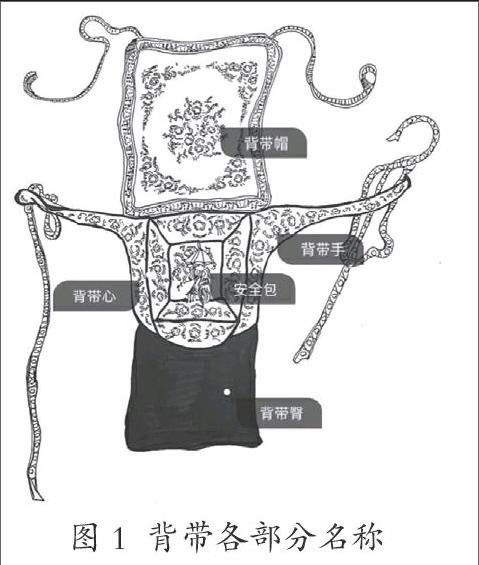

一条背带呈长条T字形(图1),由长为42厘米,宽为47厘米的“背带帽”、长35厘米,宽37厘米的“背带心”、长40厘米,宽30厘米的“背带臀”、长68厘米,宽10厘米的“背带手”、两条长181厘米,宽4厘米的连接背带手的长带子和两条长64厘米,宽3厘米的连接背带帽的短带子组成。背带心用于固定儿童身体,是背带的主干。每个背带心上都会有一串安全包(三角形、毛茸茸吊坠),用来祈求平安健康;背带臀用来兜住儿童的屁股,使双腿固定;背带手把儿童和妈妈紧密贴合在一起;背带帽可拆卸,在儿童睡觉时盖住头部,起到保暖、防风的作用。

使用时,先将儿童放在背上,将背带手从儿童胳膊下穿过,拉到妈妈的胸前,十字交叉,并把连接背带手的长带子绕到身后。用背带心包裹儿童肩部以下,臀部以上的身体部位,并用背带臀兜住儿童的屁股,将儿童的两腿自然固定。之后将与背带手连接的长带子分别绕到身后,在儿童臀部位置交叉,交叉后旋转,再从儿童腿下绕过,在妈妈的腹部系扣打结。如要使用背带帽,将连接背带帽的短带子經过儿童的身体伸到妈妈的肩部上方绕道前面,掖在背带手下方即可。(图2)

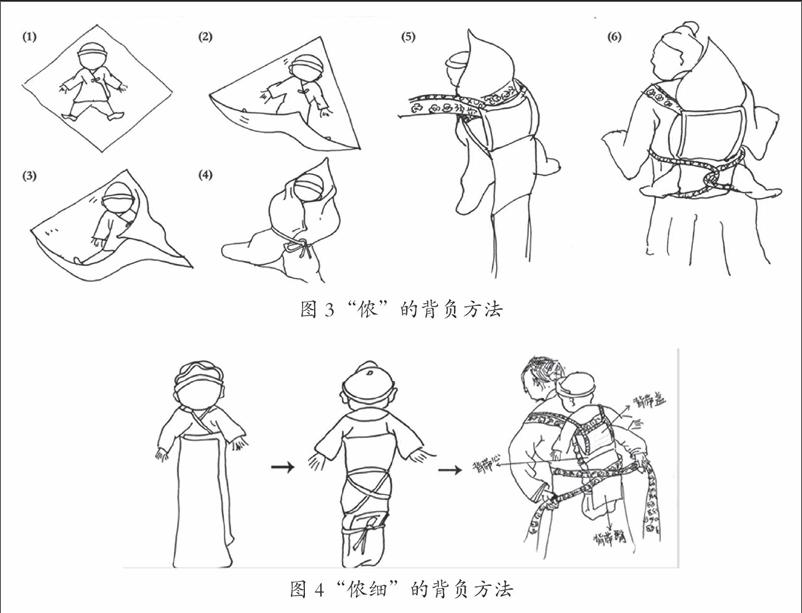

背未满周岁或刚满周岁的婴儿与背会站立行走的儿童不同,婴儿需要先包裹起来,再放进背带。侗族称娃崽为“侬”,未满周岁的娃崽为“侬细”[5]。背“侬”之前,先将“侬”放在铺平的四方形棉毯上,分开腿,将侬胯下的片角折盖至腹前,之后将右面片角折上,左面片角盖在右面片后,用细带沿中部将其捆牢后,便可用之前方法背负(图3)。背“侬细”之前,需先用抱毯把侬细胳膊以下身子包起来,再将抱毯长处来部分翻折至后面,用细带捆绑、固定后用前面方法背负,唯一不同是背侬细时背带臀不需要翻进去,自然下垂即可(图4)。

二、制作流程及工艺

背带制作属于先绣后缝,整体特点是缝易绣难,耗时较长。

1、裁剪

按照背带各个部分的各个尺寸在绸缎、亮布[6]或自家手工纺织的棉布进行裁剪。

2、绣片纹样绘制

在构皮纸(民族自制)上画出图案并剪出,以此为底稿,贴在需要的底布和绸缎上,(底布的颜色和形状可根据所要表现的寓意随意选择。)晒干压平后,方可按上面图案进行刺绣。

3、绣片刺绣与缝缀

侗族刺绣工艺精巧,绣法丰富,尤善于将马尾绣用于各种绣品中,使其具有浮雕感。具体来说,就是按照剪纸花样将马尾盘绣在花纹外轮廓,中间空隙再根据需要用彩色丝线以平绣、锁绣或打籽绣等缝制技法完成。操作方法如下:

(1)马尾绣。用丝线将2~3跟马尾绕裹,即制成马尾线。[7]

(2)锁绣。缝制时,先从A点出针,在把线从A点插入,B点穿出,B点出针时不要把针完全穿过去;之后把线从左往右在针下面绕过,形成一个圈;从B点入针(现在的B点在线圈里面),C点出针(C点在线圈的外面);把线穿出来拉紧线圈,即完成了第一部分;再把线从左往右从针的下面绕过去,然后拉出针形成第二个链圈,一直重复着几个动作,直到完成图案。

(3)打籽绣。起针后,在针上绕两圈,拿针的那只手将针垂直插到底料上,另外一只手将另外一头的丝线拉紧到合适程度,然后在背面拔下针就完成了一个籽,紧接着绣第二个籽,紧挨插针的空隙就是打出籽大小就可以,一直重复这个动作直到完成。(见表1)

有时会在在完成的绣品上加订小铜片或其它材质装饰物,以使绣品的肌理、色彩更加丰富。

4、摆放与缝合

在预先裁好的背带正面,把不同形状、大小、图案的绣片根据喜好、寓意等在不同的位置进行规律有序的拼贴,在边缘处用平针缝合即可。

5、衬里与夹里

在背带的各个部分加衬里,面料采用深色绸缎或棉布,缝制即可。背带的面料和衬里之间夹以布壳或棕片,使其硬直、透气。

6、整体缝合

各部件刺绣缝合完成后,将各部分按平针拼镶成一个整体即可

三、功能分析

经过时间的洗礼,侗族儿童背带的纹样不断发生着变化,但其款式和造型始终没有发生改变。不仅仅是侗族,其他地区的其他少数民族儿童背带的整体形态都始终保持着最原始的形态,而且所有地区、民族的背带形态都相差无几。由此,体现出了儿童背带设计的合理性。

首先,从使用背带的角度而言,一般18-55岁女性的肩宽范围是30.4cm~38.7cm[8],在不超过此范围的最小值前提下,背带手的宽度设计达10厘米,有助于降低背带对肩膊所造成的压力,并可以平均分散重量,且背带手的厚度达18毫米,其本身的面料为民族手工布料,夹里有棉布、棕片,构成了强大的脊椎减负系统(图5a)。可根据人体的高矮胖瘦,调节背带手在胸前交叉的长度,使妈妈背起来更舒服(图5b)。背带心符合人体脊椎的自然形状及运动特征,与妈妈的身体自然贴合,减轻重负为人体带来的不舒服感(图5c)。连接背带手的长带子最终绕到腹部系扣打结,进一步加强了减负效果,缓解脊柱压力(图5d)。妈妈哄孩子时的胳膊向后伸,呈现的角度约为90度,是人体最能用力的角度,背带的合理设计使妈妈能够着宝宝的身体,在孩子哭闹时进行拍打而不那么费力(图5e)。endprint

其次,从儿童的角度而言,背带心用来包裹儿童的身体,刚出生的女性儿童的身高为47.7-52cm(最小身高,男性更高),而背带心的高制作成35cm左右,符合较小百分位的标准,最矮的儿童都能露出头,长得高的自然没问题,露出头设计可满足婴儿对这个世界的好奇(图6a)。背带帽高47cm左右,比背带心长,是因为儿童的身高不同,选取较大的百分位标准制作,能盖过长得高的儿童的头,长得矮但自然没问题,使儿童睡的更舒服(图6b)。婴儿是通过感觉获得对物体个别属性的认识,进而习得物体整体特性的认知。在妈妈的背上,婴儿只能摸到或看到背带心的质感和花纹。背带心上的刺绣图案、颜色搭配是整个背带最精华的部分,这也是为了通过这些不同的触感即颜色的变化来刺激婴儿感知觉的发展(图6c)。通过背带手、长带子和背带臀的共同作用确保了儿童在母亲身后的安全性,背带臀的夹里多加棉布,进一步为儿童提供了舒适性。背带心的夹里多放布壳或棕片,从而到达硬直、透气但作用,保护儿童的脊椎不变形。连接背带手的带子一般不加夹里,主要注重其功能作用(图6d)。背带的独特设计和系法,使儿童的胳膊和腿能够活动自如,空间广阔(图6e)。背上儿童时,背带心与背带臀所形成的夹角大约为110度,符合人机工程学上坐姿的最佳角度(95度~120度),使儿童在妈妈背上不感到难受(图6f)。

四、审美分析

1、侗族儿童背带审美构成分析

(1)对称与平衡[9]。对称分为上下正对称、左右正对称、正反对称和象位对称。不论是背带的整体款式还是背带上的纹样都是对称关系。平衡包括绝对平衡、相对平衡、部分平衡和总体平衡。如背带整体呈左右、上下对称形式;背带上的纹样在左下角有,一定会在右上角或右下角出现,或是在上面有黑色,下面一定会有对应黑色,与之平衡。总之,背带符合对称与平衡的审美法度。

(2)比例与尺度。背带各个部分的尺寸、尺度都不一样,如背带帽的尺寸比背带心大一些,背带心的尺寸比背带臀大一些,使整个背带变化丰富,有层次。

(3)节奏与韵律。连接背带手的长带子最终在母亲的腹部打结系扣,与在母亲胸前交叉的背带手相互呼应,形成一定的审美效果。如果没有腹前的长带子,在胸前交叉的背带手就显得十分单一,没有押韵感。

(4)倾斜与角度。用背带将儿童背在后背时,背带与妈妈后背的贴合以及形成的倾斜角度(大于九十度),使妈妈在背儿童时,也不显得那么笨重。

2、侗族儿童背带纹样寓意分析

(1)太阳纹。百越民族是世界上最早种植水稻的民族之一,对阳光、雨露有着特殊的感情。侗族的母亲们感谢太阳带来的温暖和光明,祈求太阳神保佑自己的儿女能逢凶化吉、健康成长,于是便将太阳纹用于儿童背带上(图7)。

(2)月亮纹。有的由月亮花与万字纹组成(图8),“卍”即万字纹,它是太阳和光明的象征。有的背带是将月亮花、太阳纹、星辰纹与蜘蛛纹结合在一起的(图9),侗族民间有崇拜蜘蛛的习俗,称它为“萨巴隋俄”即“蜘蛛之母”之意。因此,将其与日月星辰纹样组合在孩子背带上。还有是将月亮花与榕树组合在一起的(图10),侗家人崇拜榕树,尊之为“龙树”。传说龙树原在月亮上,没有榕树就没有月光。它也是保护孩子的神树,因此绣在背带上。

(3)龙蛇纹。侗族以龙蛇为神灵,并作为本民族的保护神和象征加以崇拜。在背带上,龙纹是善良、灵巧、可爱的形象,并以马尾绣技法做成,赋予它細腻的神韵。

(4)井纹与马纹。井纹源于侗族先民对水的崇拜,先民骆越原居住在江河湖泊等地,与水有着密切的联系,迁徙至山区后取水困难,仅能从井中取水,井成了生活中重要的依靠,于是便将井纹作为纹样绣在背带上。在背带心绣双重井纹(图11),以象征人丁兴旺,如泉水般常流不息。其中小井纹样用马纹组成,其马纹形象极为简练、概括,长方形的头及微翘起的双耳,后面两条腿和上翘的尾巴,十分精神(图12)。

(5)葫芦纹。在侗族神话传说中,姜良、姜妹靠葫芦得救,因此葫芦被认为是逢凶化吉和繁衍后代的吉祥之物。此外,葫芦多子也含有子孙延绵之意。背带绣片上绣葫芦形花草纹样,象征人丁兴旺。[10]

五、结语

对于缝制背带的侗族长辈们来说,儿童背带倾注了其全部的心血、智慧和祝福,具有深厚的民族特色。侗族儿童背带兼具功能与审美,具有很强的实用功能和装饰效果。如背带心是包裹儿童最主要的部分,绣片最大,工艺最精且其纹样与侗族女装通用,所以颜色丰富,图案生动,总体审美功能强;背带帽用来遮盖儿童的头部,其纹样是背带专用的,虽其纹样的丰富程度和复杂程度不及背带心,但表达的生殖崇拜观念更加鲜明,也具有很强的视觉效果;背带臀是用来兜住儿童臀部的,因其遮盖在里面,且其主要目的为儿童坐着舒服,所以并无刺绣图案和装饰图案,只简单一块黑布,强调舒适性;连接背带手的长带子和连接背带帽的短带子主要负责缠绕和固定,所以其上并无刺绣工艺,只简单几个符号,审美功能不强,主要强调其功能。背带的各个部分相辅相成,共同作用,少了任何一部分都不能发挥其作用,多了又显得繁冗且功能剩余,可见,目前这样设计是最恰当不过的了。

参考文献:

[1][南宋]陆游:《老学庵笔记》卷四,中华书局,北京,1979,第46页。

[2][民国]黄志勋、龙泰任:《融县志》卷一、第二编、社会,民国二十五年铅印本,第51页。

[3]唐娜:《母爱的杰作——针丰苗族背带艺术考察》[J],艺苑,2012

[4][汉]许慎:《说文解字》卷八,衣部,中华书局,北京,1963

[5]吕胜中:《广西民族风俗艺术——娃崽背带(下)》[M],广西美术出版社,南宁,2002,第150页。

[6]亮布即侗族人民自制的布料,成褐黑色,经过浸染、捶打、蒸布,最终抹上鸡蛋清(使其发亮)等步骤完成。

[7]夏沿、柳国强,王宏付:《水族民间马尾绣背带缝制技艺》[J].纺织学报,江苏,2014。

[8]刘刚田:《人机工程学》,北京大学出版社,北京,2012,第72页。

[9]金韺兰:《中国编织绣品的传统科技与美学》[M].东华大学出版社,上海,2014,第181页。

[10]钟茂兰:《民间染织美术》[M].中国纺织出版社,北京,2002,第217-228页。endprint