胡天如老师

缪育平

胡天如老师

缪育平

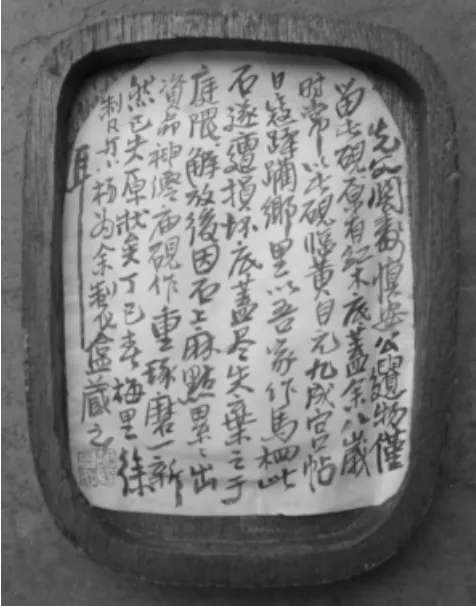

胡天如扇面

胡天如老师是使我对书画、艺术品有所认识的启蒙老师,老师博学多才,生活俭朴,为人谦恭,待人真诚,对艺术研究一丝不苟,对学生教育用诲人不倦来形容真一点不为过。老师的一生虽不能说坎坷,但道路亦不算平坦,在这道路上老师以兢兢业业的态度,在评弹书画两门艺术上取得了非比寻常的成果,给后人留下了宝贵的物质财富和精神财富。

老师丙寅年六月廿六生于苏州山塘街星桥北面的八字桥(祖籍无锡后宅)。当年老师出世时接生婆是山塘街有名的蒋老娘(弹词名家蒋如庭的母亲)。可能就是这个原因,老师命中注定今后要与评弹结下不解之缘。

老师自小就喜欢听书,在山塘街星桥头有一爿名气不小的书场“大观园书场”。老师每逢休息、放学后,一有空就到书场里去听书,当时只要不妨碍书场秩序,小孩是可以随便进书场听书的。那时好多名家都到“大观园书场”献艺,其中有评话名家汤康伯、黄兆麟。老师尤其喜欢听汤康伯的《水浒传》,因为大书内容通俗易懂。在学校上劳作课,老师便将听来的《水浒》倒书甏演给同学们听,劳作课王老师亦听得津津有味。这可算老师在艺术道路上取得成功的基础吧。

老师学过三门生意,第一次学的是木竹行生意,在齐门一家木行三年期满,大年夜老板娘夹一只鸡头给胡老师,吃鸡头代表歇生意,老师只能当夜卷铺盖回家。

第二次学的是画画,立雪于苏州老画家林伯希门下。林老为海上名家倪墨耕弟子,山水花卉皆能,尤以人物和马为精。林老住平江路潘儒巷,胡老师住山塘街八字桥,一在城东,一在城北,每天早晨到林老家中,看林老画画,中午回八字桥吃饭,下午再到林老家,每天来回四次,没有任何交通工具,全靠走。夏天穿一双木拖板,木拖板上的带子时常断裂,只能把木拖板拎在手里,光脚行走。当时画画的是靠开画展卖画才有收入的。19 岁春,老师在苏州开了一个画展,待画展结束,只售出扇面一张,扇面是当时苏州名家陈迦庵捧场买去的,老师回家路上心事重重。画展租场费用还是林老师支付的,这微薄的收入是难以糊口的。他边走边想,一不小心把人家养的一只小鸡踩死,那张扇面钱正好赔人家。老师由此考虑改行,由父亲做主,拜评话名家朱耀良为师,学习评话。九个月后便独立演出,经过努力,遂成为评话名家。评话名家吴子安曾评价老师的艺术是评话界中的一个流派,书画创作则成为老师的终身爱好。

第三次学艺终于成功了,但在成功的背后老师付出的艰辛是常人难以想象的。第二次学艺结束,老师经王月春,吴玉峰的引荐拜评话老艺人朱耀良习评话《彭公案》《三侠五义》二书。朱老没有太多文化,在收胡老师之前已收大弟子陈秉如(后改继良),以如字作为学生艺名的辈分。朱老对胡老师说给你一个如字,艺名你自己想吧。老师想法也很简单,想人是靠天吃饭的,就取艺名天如。那时朱老赶场子到书场是有包车的,老师跑步才能跟上包车速度。有时朱老下午在苏州演出,夜场到木渎,老师就跟着朱老的包车跑步到木渎,听完书再跑步回苏城。老师跟朱老学艺后第一只“码头”是吴县甪直——泓园书场,老师在台下听了没几天后,朱老就叫老师上台送书(未正式开场前半小时,让学生上台,把隔天的书说一段,叫送书)。朱老则在后面听书,听后觉得可以,明天早上奖吃一块猪油糕;如觉得说得不行,则以一记头皮作为处罚。

朱老是评弹界的有名老好人,因属牛,人称“老牛”,道众调侃为“相夫面孔洋盘心”。但朱太的脾气比较古怪,有一次朱太对胡老师有些看不顺眼,朱太拿胡老师的铺盖扔出来,胡老师不声不响拾起放回去,朱太再拿铺盖扔出来,胡老师再拾起放好,反反复复好几次,朱老忍不住大声说道:“刑部堂只有三笃(丢)三甩,倷笃勿完哉!”朱太才作罢。

老师在跟朱老学艺时,有一次朱老在临顿路一家书场演出,朱老进了书场,书场老板见老师脚上穿着一双蒲鞋,而且天还在下雨,就把老师拦在书场门口,不让进去,说要踏湿书场的。老师无奈,只好赤脚进入书场,认认真真地听完朱老的一回书,心里发誓,以后成为名家后,那一家书场哪怕是赚金子,也决不去献艺。书场老板为人太刻薄了。那家书场在苏州城内是比较有名的,老师成名后,始终没进那家书场表演。

老师独立演出后,与评话演员张国良、弹词演员包晋芳三人结为金兰。张国良家学渊源,子承父业,十三岁即上台表演长篇《三国》。三个刚出道的小演员是没有书场老板来请他们演出的,只能自谋出路,到常熟东乡各小镇寻找空场子做上几天,待下档先生到场即结束,行话叫踏场,日夜两场,总共有一百多个听客就算好极了。中饭、晚饭是书场老板供给的,住宿也在书场里,食宿总算解决哉,还小有收入。三人搭档任意组合,苦归苦,却苦中作乐。

包晋芳为祁莲芳外甥,在相隔不远的一家书场演出,有一天快开书了,书场里先生不见了。书场老板找到老师演出的书场里,对老师说:“先生不见了,有没有到你处来?”老师说他没来,与书场老板找了半天也不知去向。三弦、行李都在书场里,唯独人不见了,三弟兄成了两兄弟。为了仿“刘关张”桃园三结义,老师与国良叔、声伯叔三个人结为兄弟,三人之情远胜手足,数十年如一日,在评弹界传为佳话。数年后,解放了,才得知包晋芳北渡长江参加革命工作了。

解放后,包晋芳到苏州看望过老师,还闹出一桩笑话来。包晋芳身穿军装,带着勤务兵,到老师家中,对老师说我是来看胡天如的,老师生来胆小怕事,看见军官上门,魂灵早已不在短衫裤子里哉,连忙摇头甩手,回答:“没有胡天如,没有胡天如!”包晋芳笑着说:“我是包晋芳,不是别人!”老师这才缓过神来,请他进屋叙谈。临别,包晋芳问老师:“天如,你阿有啥困难?我好帮助的!”老师回答说:“生活中啥困难都没有,只是养鸟,鸟食栗子买不到。”包晋芳说:“没问题。”第二天装了一车子栗子到老师家中,老师见后傻了眼,想:这么多要到啥辰光才能吃完?只拿了一袋,其余退回。自此一别,老师与包晋芳再也没有见过面。

老师从常熟东乡唐坊桥、先生桥、珍门庙、彭家桥的书场转到常熟城里仪凤、城外得意楼,逐渐升级到苏州城外石路上“龙园书场”、城里“慎园书场”,在评弹界已小有名气,但老师觉得自己的艺术未完,远远不够。朱老靠说功取胜,脚色表演稍逊之。老师便投帜于评话名家吴均安门下,吴均安擅长《隋唐》,脚色分明,独树一帜。老师对吴均安讲明,“我不是要学你的书,而是要学你的脚色。”吴均安欣然应之。老师经过不长时间学习,深得吴均安脚色的精髓,使自己的艺术大有长进。经过数年锤炼,艺术提高,名气逐渐大起来。进上海说书是评弹演员的最终理想,一旦成功,即可名利双收。进上海书场演出,有两条渠道:一条是先为名家代书,代得好,继续演下去;代得不好,两三天结束,名家自己演出。杨震新大老师五岁,早红于上海,有意提携老师,欲请老师代书,被老师回绝了。老师要凭自己的艺术进上海。另一条渠道是靠同道介绍,国良叔比老师先进上海演出,立定脚头后,便介绍老师进上海。进上海第一次演出的书场是“大陆书场”,国良叔当时还心有余悸,想老师的艺术是否能被上海的听客接受、认可,提心吊胆地坐在后台静听台下动静。谁也没料到,老师上台后不说书,而是把半桌搬到一边,在台上打了一套拳,引得下面听客哈哈大笑。国良说当时先是一吓,怎么没有一点声音,而下面的听客在哈哈大笑,从后台窥视,才晓得老师在台上表演打拳,听客笑得肩膀都在抖动。这一来拉近了和听客的距离,才正式说书。由于自己努力,他的书深得听客好评。五十年代中后期是老师艺术的鼎盛时期。上海西藏书场邀请老师去献艺,西藏书场当时是上海的一流书场。与其他二档书越做,其中一次,上一档是朱雪琴、郭彬卿弹唱《珍珠塔》,由老师送客。老师心有顾虑,当时朱雪琴郭彬卿是有名的响档说书先生,红极一时,如果送得好不要紧,更上一层楼,送得不好,身败名裂。西藏书场场方言明,老师送客拿二份签子。老师想自己努力一下是不会有问题的,大胆地答应了。老师第一天进书场,换好长衫,在后台候场,到晚上 11 点时,朱雪琴、郭彬卿还在台上演唱,没有要落位的趋势。老师想时间太晚了,最可怕的是朱雪琴、郭彬卿一落位,听客们也跟着抽签,那影响肯定不好,便叫弟子李惠良到台上去挂一把单刀,听客看见后就晓得老师上台要表演舞单刀了。等朱雪琴、郭彬卿落位,听客没有一个抽签,都等看老师舞刀了。老师上台后便言明:今台上地方狭小,舞刀不太安全,明天上午 9 时 30 分到人民广场舞刀给大家看。随后便开口说书。老师自豪地说,只要让他开口,便有拿人之法,三言二语即能让下面的听客哄堂大笑。第一天演出成功,以后的演出就有把握了。第二天老师按时到人民广场给听客舞单刀。事后老师高兴而归,说做人不能失信。西藏书场的演出收入真可谓日进斗金。当年由老师的好友齿科医生华介峰介绍购得市中心一座中西式洋房,仅用西藏书场一副书场一个星期的收入。

1959 年成立嘉兴南湖评弹团,由老师担任团长。老师到嘉兴有两个因素,一因当时文化工作需要,支持江浙沪各市建立评弹团。二则因为老师有一嗜好,养黄藤鸟。嘉兴有几个养鸟的知心朋友,还有嘉兴的鸟特别好,有嘉兴大白毛之誉,像嘉兴土产一样。清末嘉兴有一画仕女的大名家潘雅声,为嘉兴派创始人,当时潘雅声已不在世,其侄潘浪圃深得伯父真传。老师到嘉兴去拜访潘浪圃,欲拜潘浪圃为师,学习嘉兴派仕女画的技法,可惜潘浪圃年事已高,已不作画,只在家帮儿子带孙子了。老师甚是觉得遗憾,后经人介绍,南浔有一潘雅声的学生朱忆椿,还在作画,老师则立雪于朱忆椿门下,深得嘉兴派艺术的精髓。

评弹演员除台上献艺,多数在生活中无非是吃酒、打麻将来消磨时间,老师则是以写字画画作为娱乐。老师每次出门演出,行李中笔墨纸砚是随身带的。经过循序渐进的练习,画艺不断提高,不熟悉评弹家的人看见老师的画后,以为老师是专业画家呢!

老师生活俭朴,年轻时既不抽烟,也不喝酒,更不赌钱。可是,画画用的颜色极其考究,仕女的穿着都用的是真石青、石绿、西洋红,首饰插戴用的是真泥金,作画一丝不拘。书法以恽南田书法为主,偶尔掺以白玉蟾体。他自得其乐,余暇时常与各地书画家交往,切磋技艺。在各地演出评弹时,购得名人旧画无数,老师讲,多看旧画能提高自己的创作能力。砚台、书画收藏真可谓洋洋大观,可惜“文革”中付之一炬。甚为婉惜。

“文革”开始了,大字报贴到评弹团,“艺术上的拦路虎”“傀儡团长”,形形色色蔚为大观,评弹家被停止演出、上台批斗、下放劳动、关进牛棚、戴着黑臂章扫街,受尽种种折磨。当时有好多演员因受不了,跳河上吊是寻常事,老师还是以乐观的态度生存着,他后来说只有苦中作乐,才能生存,心中既然没有亏心事,就要堂堂正正地活下去!老师讲,黑臂章上是“反动艺术权威”,自己按掉“反动”两字,留出“艺术权威”,心中还挺喜孜孜的;有时安排演出,只允许老师在台边上坐一只小凳子,起个把不起眼的小角色,哪怕只一个角色,只要老师一开口,定能博得满堂喝彩,到最后只能停演,不让老师上台。老师失业在家,生活没有来源,只靠师母外发加工微薄的收入勉强度日。好在老师有画画的技能,通过苏州花鸟画家张继馨的帮助,入吴门画苑做画师,每月工资约定为七十元。可在去吴门画苑报到的隔天,嘉兴文化局打来电报,要老师重回嘉兴,重建评弹团。老师接到电报,喜出望外,一口气跑到张继馨先生家中,讲明情况,因嘉兴工作的需要只能回嘉兴重建评弹团,辞去了吴门画苑画师的工作。老师说如果去吴门画苑工作,到后来可能会成为一个真正的画家,可惜与画家无缘。再则,吴门画苑每月七十元工资也已经不少,但回评弹团,只要有演出,一天的收入远不止七十元。回到评弹团,老师艺术的青春又焕发了,编演了新评弹《敌后武工队》、《阳澄天兵》,恢复了省曲联副主席、嘉兴市南湖评弹团团长的荣誉;更喜的是儿子均已长大,随父学艺。大儿子艺名胡大如,随父亲学艺,到一书场,场方接风用一蹄髈招待先生,吃饭时老师把骨头给儿子吃,儿子感到诧异,老师便说:“场方是为我接风,你只能吃骨头。”儿子把这句话深深记在心中,半年后,儿子能独立演出,拿到收入后买了一只九斤重的蹄髈招待父亲,父亲笑着说:“当时不给你吃骨头,你是不会有本事请我吃蹄髈的。”这说明老师在教育方面是别有一套功夫的,两个儿子当时演出都受到听客好评。可惜后来皆“下海”经商了,没有坚持下去,如果坚持下去,可能又是两个大名家。

老师虽然在“文革”中受到种种不公平待遇,但没有以以仇报怨的态度来对待社会,还是热衷于评弹事业,老师一直讲,以前评弹艺人地位低下,能演出的时候生活稳定,一旦不能演出如丧家之犬,客死异乡比比皆是;而在生老病死都有保障的情况下,在台上演出更要有积极的思想。老师每逢大年夜出门演出巡转于各城市,平时很少回家,除非省文联开会才会休息十天半月。一般演员五十五岁以后基本不出门演长篇,而老师临退休了,还是为书场演长篇《三侠五义》半个月,近七百多个座位天天爆满,老师说要给苏州人留个好印象才能退休。1986 年夏天老师退休了,各地好多书场都要求老师能去演出,老师婉言回绝了。老师说:“买了房子也该好好地住住了。”老师为了事业几十年一直奔波在外地,现在已经子孙满堂,也该在家享受天伦之乐,颐养天年了。

老师待人厚道、谦虚,顾宏伯与老师为平辈,但老师以叔辈相敬。老师刚出道时,顾宏伯曾传授评话技艺与老师,老师终身不忘其授艺之恩。评话演员高一鸣,比老师大好多岁,擅长开讲《金台传》,有高一腿之称,老师在刚出道时,高一鸣把赋赞无偿赠给老师,使老师书中的内容更丰富。老师把此事铭记心中几十年,退休回苏州后,逢年过节必备厚礼送至高一鸣家中,以示不忘当年之情。

老师回苏州后除会书外平时很少演出,周日纱帽厅书场的早茶是必去的,与众多同道好友叙一叙旧,听一听年轻演员的情况。平时在家很少出门,如有年轻演员上门求艺,老师则认真地传授自己演出的心得、形体技巧,百问不厌,诲人不倦。

老师在家大多时间放在创作书画上。凡有人要求老师作画的,从来没有回绝的,真可谓“有求必应”,他也忙得不亦乐乎!老师嘴上一直讲要留一些画,计划将来在七十岁开一个展览会,也可告慰两位画画的老师。六七十件画作精品是老师用一生的心血积累下来的,有的是早年之作,有的是在外地演出时创作的,人物、山水、仕女、马、花卉,品种齐全,可惜老师没等到开展览会,却与世长辞了。1994 年夏末,老师被查出肺癌晚期,生病期间,他不让师母去报销医疗费用,他说现在评弹团已经名存实亡了,报销的医疗费用是要文化局出的,自己有能力承受,不要给文化局添麻烦了。这一点足可看出老师是用真心真情热爱祖国的。11月老师安详地走了。在他走后的三年,由师母提出,为完成老师的遗愿,在苏州市文联,为他开了“胡天如书画遗作展”。花鸟画家张继馨先生为展览写了展标,在开幕式上发言。展览期间苏州好多画家看过展览会后都感到诧异,一个评弹演员的书画水平之高竟不是一般画家能达到的,远远超出了他们心中的胡天如。

——苏州光裕书场现状调查与思考