大众媒介乡土文化传播的现状及未来取向

——基于浙江文化礼堂仪式报道的样本分析

习少颖

大众媒介乡土文化传播的现状及未来取向

——基于浙江文化礼堂仪式报道的样本分析

习少颖

近三十年来,中国乡土文化在城市化进程中受到明显冲击,作为乡土文化保存较为完整的浙江省同样面临这一困境。文章以浙江媒体在报道文化礼堂中的礼仪活动新闻为分析样本,提出大众媒介对乡土文化的传播面临外力与内生、统一与个性、现代与传统的三对现实关系,建议在未来的传播取向上突出乡土文化生产的内生力量,鼓励本土的原生仪式传播,并强化培育现代国家及公民意识的现代礼仪传播。

乡土文化;仪式;文化礼堂;日常生活

近三十年来,我国经济发展迅猛,工业化、城市化进程加速。与之相伴的,则是传统乡村经济凋敝,人口空巢化严重,村民生活单调,社会松散无序。因为这种现代化以城市、市民为核心,相对忽略和冲击了乡土文化的存在基础,其中包括人口流动性迁移导致文化传承缺乏对象,经济凋敝带来乡土文化传播缺乏经济基础,村落破败致使作为日常生活的乡土文化失去生存环境等。这一现象即使在乡村经济相对较为发达、乡土文化保存较为完整的浙江省也不例外。作为中国经济最发达的省份之一,2016年浙江省居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入均居全国前三位;城乡居民收入比为2.066∶1,是全国均衡性发展最好的省份。但乡村居民的精神文化生活相对城市居民来说,显得单调和贫乏。2007年浙江省首次发布农民文化生活调查,显示农民最期待村文化活动场所具有的5项功能分别是:健身锻炼、图书阅读、科技培训、观看戏曲和棋牌娱乐。农民内在的文化需求排在前五位的是:电影放映、地方戏剧演出、歌舞演出、图书上门和文艺辅导培训。调查表明富起来的乡村居民对精神产品十分渴求。

中国传统文化的起源即在乡村和乡土,乡土文化的衰落和乡村精神生活的空虚现象受到各级政府的关注。2012年至2016年间,国家住房和城乡建设部、文化部等先后公布了4批共4153个中国传统村落名单,对这些中国传统文化和农耕文明不可再生的文化遗产实施保护。浙江省也从2011年起设立了基层公共文化服务建设专项补助资金,2013年5月,浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅联合发布《关于推进农村文化礼堂建设的意见》,确认未来5年内在全省行政村建成一大批集教学型、礼仪型、娱乐型于一体的农村文化礼堂1000家。截至2015年底,全省已建成4959家文化礼堂,其中一些是在旧祠堂、闲置校舍、老厂房等的基础上修缮改扩建而成的。为推进这项工作,浙江省每年都要召开现场总结会,并通过大众媒体传播文化礼堂的建设情况,最终目的是让农民在“身有所栖”后“心有所寄”,实现传承优秀文化、弘扬文明乡风、培育农民素养等社会目标。这项对乡土文化的培植和传播工作,在全国都走在前列。因此本文认为选择浙江省的文化礼堂作为研究乡土文化传播的载体具有一定的代表性。

同时,为研究大众媒介传播乡土文化的现状,本文选择了浙江省最大的新媒体——浙江在线为数据来源。一方面浙江在线作为省级媒介机构,在刊载文化礼堂相关报道的数量、范围上最为全面,另一方面因其同时集纳了报纸、网页、微信、手机客户端等多种传播平台,在新闻表现形式上也最为全面。本文的数据分析时段为2013—2016年,即文化礼堂开始建设至今的4个整年度。

一、基本概念:乡土文化传播,仪式,文化礼堂

本文的乡土文化传播是指以传播中国传统乡村文化为主要目的的传播行为和传播活动,其核心是对中国传统乡土文化的关切及传承。传播主体在人际传播领域是乡土文化传播的实践者(既是自然人,也可以是组织),在大众传播领域是大众媒介。有学者从社会学角度,将文化定义为某一特殊社会生活方式的整体,由表层结构、深层结构和意义结构三层组成,并由此界定乡土文化也可以划分为乡村物质文化、乡村规范文化和乡村表现文化三类。[1]笔者采纳此种划分,并将关注重点放在属于乡村规范文化的仪式活动部分,原因在于乡土仪式活动既意味着生命的延续,也有文化记忆、群体规范的作用,是乡土文化传播中最有生命力和传承性的部分。

仪式最初的普遍用意,在于宗教中的规范和程序。美国传播学者罗森布尔在《仪式传播》一书中认为,仪式是适当的规范行为的自愿表演,其象征性地影响和参与严肃生活,同时容纳人类认为重要的、规范的所有象征行为。宗教的、世俗的仪式或礼仪活动都具有传播特性,甚至是一种强效的传播机制,因而仪式是维护社会秩序的人性化途径,对人类共同生活很有必要。*转引自刘建明.“传播的仪式观”与“仪式传播”概念再辨析与樊水科商榷[J].国际新闻界.2013(4).从这个角度看,仪式的通常功用有利于人们对共同体的认同,有利于团体的精神和文化生存。因此也有学者认为,仪式是人类文化的核心及缩影。[2]首创传播与仪式关系研究的美国学者詹姆斯·凯瑞在著作《詹姆斯·凯瑞:一个批判性读者》中认为,人类社会其实充满了混乱和偶然,在创造了文化之后,才得以实现秩序。而仪式在其中创造了社会关系形式,建构了通行的社会规则,通常被看作是一种标准化的、象征性的、由文化传统规定的一整套行为规范。[3]

中国的诸多文化习俗特别是来自历史传承的文化仪式,是与巫术、宗教、道德观念、生活习惯、地域特点等杂糅在一起的。中国乡村文化乃至本土文化的传统精神,便正是以此程序化的仪式繁衍下来。更多时候,人们将此种仪式统称为民俗或传统文化。钱穆先生曾十分精辟地指出:“要了解中国文化,必须站到更高来看到中国之心。中国的核心思想就是‘礼’。”*转引自张志刚.钱穆的宗教观与中西文化比较研究[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版).2016(6).这个“礼”在乡村的呈现,就是村民在乡村生活的整个人生阶段以及与其他村民交往时所涉及的各种礼仪。这种礼仪既有个人的也有建构社会关系的,即通常所说的礼尚往来。因此,本文认为要探讨大众媒介传播乡土文化的现状及其存在的问题,从基于各地习俗的乡土仪式活动入手显得十分必要。

二、大众媒介对仪式活动的样本呈现

学者陈力丹认为,新闻作为一种仪式,为人们提供了日常生活的秩序、调子和样貌,其作用是对仪式承载的环节和内在思想、观点、价值的确认。[4]这一概念与丹尼尔·戴扬对仪式研究的延伸——媒介事件的研究有相似之处。媒介事件理论中,事件的素材或脚本大致可划分为“竞赛”、“征服”、“加冕”三大类,它们决定着每一媒介事件内人物的角色分配及其扮演的方式。在其“加冕”仪式中,观众的角色变成与统治者或核心政府的重新协作、宣誓效忠、唤起社会的基本价值。[5]在媒介事件理论的“加冕”环节,主演和观众都要经历分裂和重新进入,号召观者参与、分享情感并表现出关心,其中包含强化价值的主题和大众意识的主题。新闻对仪式本身的报道,就是一种潜在的规划和秩序传播。正如前文所说,乡村凋敝不仅表现为经济的衰败,还体现为道德礼仪的没落。因此,浙江省在2013年开始建设文化礼堂时,就定位为“教学型、礼仪型、娱乐型于一体”,礼仪活动成为三大设定任务之一,并在各地文化礼堂建设中成为日常运作内容,目的在于在传播现代与传统礼仪过程中,吸纳更多人参与、接纳、传承仪式中的文化内涵,重建对乡村社会的信心。浙江省委宣传部为此专门编制了《文化礼堂操作手册》,对乡村政治与文化生活中的重要礼仪进行专门指导和规范。

为探求大众媒体对文化礼堂举行的礼仪活动的传播现状,作者在浙江在线数据平台输入“文化礼堂”和“礼仪”两个关键词,搜索出266条符合规范新闻要求的样本。筛除工作性、概括性及无实质内容等报道,共得到详尽描述各地文化礼堂举办的礼仪活动的新闻样本29篇,内容大致包括四类:(1)与人的生命周期有关的仪式:出生仪式、满月赐名礼、启蒙礼、成人礼、新婚仪式、重阳节敬茶礼;(2)与时令有关的仪式:送年仪式、清明祭祖、祭祖灯会等;(3)与地域或行业有关的仪式,如抲鱼启蒙礼、船模拜师礼、“谢龙王”礼仪、敬鱼节、祭橘神、迎新人礼;(4)与现代国家治理有关的仪式:尊宪守法仪式、新兵入伍壮行礼。以单项礼仪统计,最多的是开蒙仪式,有8篇;其次是结婚、敬老、迎新人,各有3篇;再次是祭祖有2篇,最后是当地各种行业或地域仪式,各有一篇,共计8篇;与当代社会有关的礼仪如尊宪守法和新兵入伍壮行礼,各有1篇。

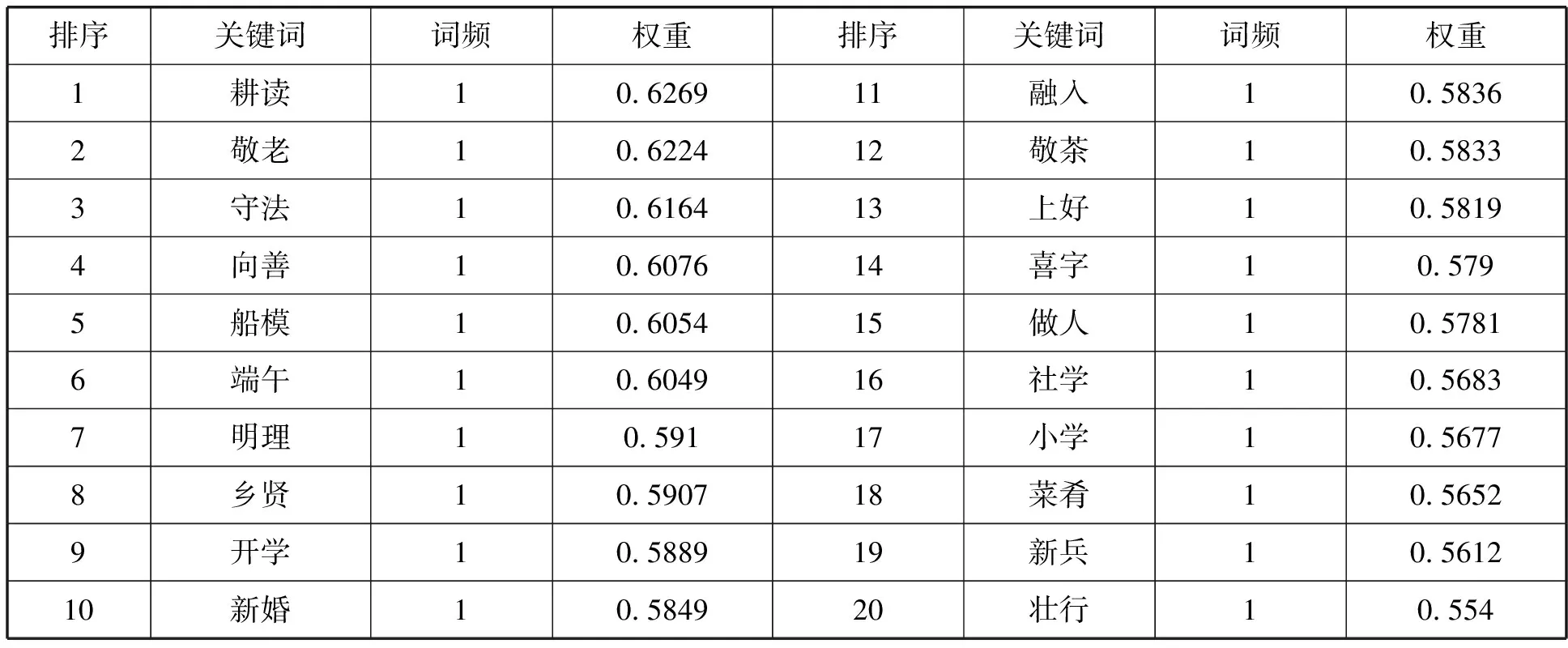

为更客观准确地分析大众媒介对乡村礼仪传播的现状,作者使用谷尼舆情图悦picdata.cn热词分析工具对样本进行词频分析,得出排名前30位的热词结果,其中排名靠前的礼仪分别为:耕读、敬老、守法、端午、新婚、迎新、新兵。

表1 浙江在线对乡村礼仪传播的词频分析

2015年,浙江省委组织部印制了《文化礼堂操作手册》第四版礼仪活动指南,其中列出了指导推广的15项礼仪:春节祈福迎新礼仪、婚礼礼仪、七岁开蒙礼仪、国庆礼仪暨成人礼、国家宪法日“尊宪守法”礼仪、端午节礼仪、尝新礼仪、新人入村、拜寿礼、重阳敬老、崇德礼仪、新兵入伍“壮行”礼仪、拜师礼仪、耕读礼仪、村干部就职礼仪。其中,加入新的流程或内容的传统礼仪占11项,全新的现代礼仪有4项。笔者将官方指导礼仪与现实举办礼仪样本进行对比,并结合样本统计及词频分析,发现基于浙江在线的礼仪样本呈现如下特点:

(1)从礼仪的类型看,与村民日常生活相关的礼仪成为文化礼堂举办仪式活动的主体。如开蒙礼的举办数量占全部样本的27.5%,在单项礼仪中排名第一。8篇样本都详尽描述了启蒙教育中的仪式,包括正衣冠、行拜师礼、朱砂启智和开笔破蒙。本文分析此类仪式数量庞大的原因,一是儿童在中国家庭中的地位仅次于长者,是家族的希望;二是传统乡村教育的起源是分散的私塾,没有宏大的受教育仪式,读书与生活毗邻而居。此种仪式不仅讲读书,也讲做人,是谓知行合一。词频分析软件结果也证实如结婚、敬老、迎新、祭祖等与人的生命周期相关的礼仪,在总样本中占到相当份量。

(2)从礼仪的时代性看,现代礼仪样本数量很少。如上文所述,浙江文化礼堂推荐的现代礼仪中,包括了国庆仪式、入伍壮行礼、宪法仪式和村干部入职仪式等。但在样本统计中,偏向法治、理性、创新和国家观念的现代礼仪只举办了尊宪守法和新兵入伍壮行礼2项,国庆仪式、村干部入职仪式的样本为0。而强调长幼层级的开蒙、尊师、敬老、祭祖等仪式有13项,占到样本总量的近一半。这显示出现代礼仪进入乡村的某种困境。

(3)从礼仪的文化特色看,各地礼仪的区域差异不明显。在29个仪式样本中,呈现行业或区域文化特色的样本有8篇,在总样本中比例偏小。如2014年4月24日报道《启村民智 浓乡邻情 聚万人心》的文化礼堂普陀样本,介绍舟山市普陀区虾峙镇沙峧村作为远近闻名的渔业村举办“抲鱼启蒙礼”,表现了海洋村落独有的渔民之术和风俗文化。浙江在地理上地形多元,文化与语言也非常多样,但在各地文化礼堂举办的礼仪活动却显得比较统一,缺乏个性。

三、大众媒介传播乡土文化的现实问题与解决的路径

进入大众媒介报道范围的内容选择标准,既有政府的政治取向,媒介自身的选择,也有村民的喜好。如前文所示,在今天乡村人口减少的情况下,乡土文化的传播者除了村民、参观者外,就是大众媒介。而真正吸引人们了解、参与、传播并推进传统礼仪成为现代仪式,融合成为新文化的一部分,大众媒介起到了主要作用。文化正藉由呈现人的生命周期、传统的节日与祭奠仪式,通过大众媒介的图像与文字,以准制度化的程序演绎下去。这其中,有旧的框架和新的含义的融入,亦或直接有新的框架和新的内容加入,形成更符合当下社会价值观和乡村社会发展需求的新礼仪。基于这个考虑,本文对抽样文本做了进一步的分析,发现乡土文化传播在大众媒介报道中呈现出一些关系及取向,这对未来乡土文化传播至关重要,值得关注。

(一)外力与内生:进入日常生活的礼仪更有生命力,大众媒介应关注乡土文化的自我发掘和创造

样本呈现的第一个明显特点,就是与村民日常生活相关的仪式占到样本数量的相当大的比重,这反映了大众媒介在传播乡土文化中面对的第一对关系:外力与内生。乡土文化的恢复或振兴,不外乎本体创造和外来输送。在文化礼堂这个新兴的乡村公共空间中,目前外部输入的力量比较明显,而自身发掘或创造的能力较弱。这既有现实中乡村空心化的因素,也与政府惯性地认为乡村民众是弱势群体,乡土文化较城市文化落后等因素有关,因此大众媒体介入乡土文化传播行为,也表现出一定的“传”与“受”、上级和下级、先进与落后的二元关系。在本文最初抽样的266篇文章中,有相当多的样本呈现出这种关系。在现实调研中,也有一些村民表示,虽然喜欢各级政府机构“送文化”下乡,但这类活动通常集中在特定时段如节假日,以至离开这个时段,本村的文化礼堂就会闲置。而对于“送文化”下乡的被动等待状态,也使得“送”下来的文化不能成为乡土文化的有机组成部分。而本文的样本选择标准——详尽表达乡村礼仪的新闻报道——实施后筛选下来的29篇报道,无形中也反映了乡土文化发展需要内生动力的规律。

例如其中有一篇描述满月赐名礼的样本新闻,详尽陈述了由告祖、迎子、佩璋、赐名、指认、祈福、贺成、答谢、栽种等九个环节组成的完整仪式,蕴含了人们对新生命的美好祝愿,体现了家族对新生命的重视。而另一篇逢重大时节举办的祭祖仪式,程序繁杂精巧,还结合了民间庙会的传统。如衢州市龙游县大公村纪念徐偃王的清明祭祖灯会已有四百多年历史,祭祀徐偃王时,四乡八村以社为单位,龙灯、花灯、舞狮、走马灯、采茶灯、高跷、十番锣鼓等争奇斗艳,歌舞达旦,既熟络乡里关系,又凝聚家庭人心,同时也显示家族或区域兴旺,成为一年一度的盛会。这些受村民喜欢的居家生活式的仪式,经由大众媒介报道,呈现出与村庄和村民共同成长的鲜活样貌,既是娱乐也是共同文化的体现。

笔者认为,乡土文化本就是一种活的日常状态,不是也不应该是博物馆里的文物或商业活动的表演。中国自改革开放以来的工业化、城市化进程,在文化层面上大多呈现出市民、城市为中心—乡村、农民为边缘的文化传导模式,乡俗民风成为被教育和改进的对象。但乡村的空巢化状态并不意味着乡村缺乏文化,而是乡村文化不同于城市文化的类型。浙江文化礼堂实践启用了乡贤、“文化能人”等乡村意见领袖,发掘和恢复了区域文化,并在礼仪传播中体现其凝聚和带动作用,但在现实操作中,村落乡土文化的自我创造和发掘能力还远远不够。从这个角度看,大众媒介在未来报道中对如何引导和强化乡土文化内生的创造力,仍有巨大的挖掘空间。

(二)统一与个性:特定仪式成为“稀罕”物,大众媒介要关注乡土文化的个案与特殊性

浙江文化礼堂建设的重要目的之一,是夯实农村文化建设基础,培育和践行社会主义核心价值观。*摘自2013年5月10日《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于推进农村文化礼堂建设的意见》.因此从政府的角度而言,活动举办的最终目的是国家层面的统一价值观传播,表现为《文化礼堂操作手册》每年都会及时更新,以便和中央保持一致。但这些统一推行的礼仪如果都强制成为乡村礼仪的标准,就会使文化本身失去活力。从本文的分析样本看,真正原生态的具有鲜明地域特色的礼仪,在总量上并不多,但恰是这些当地独有的礼仪,因延续了区域文化内涵,强化了区域社会认同,而受到当地村民的欢迎。这一现象显示出大众媒介在传播乡土文化的统一与个性关系上,仍需在有特殊性的个案上着力。

如下述样本的礼仪呈现,在大众媒介报道中就比较少有,也是乡土文化礼仪的珍贵遗存。2014年1月28日《东沙文化礼堂演绎“送年”习俗》的报道,介绍了舟山市岱山县东沙镇东沙社区的送年仪式,“廿三祭灶,廿四掸尘,廿五廿六搡点心(年糕),廿七廿八谢年神,除夕团圆守岁人。”新闻详述了现场如何摆设桌椅,放置菜品内容,具体的送年仪式程序、动作等。“三拜九叩是以前最高的一种礼仪。仪式前后都要放鞭炮,代表‘请神’和‘送神’的意思。”2013年12月6日报道的《姜衙,传承崇学向善的礼仪之村》,描写了金华市婺城区竹马乡姜衙村对新生儿、嫁娶新人等村落新成员的欢迎礼仪,体现了非常丰富的文化记忆和集体认同感。其仪式包括为新生婴儿手腕系上红丝带,追随姻缘想要扎根村落的人必须将家乡的土壤与本地水混合,再浇于村中“樟树娘”的脚下,还要在村中长辈指点下诵读村规,表示真正融入当地人的亘古秩序。

学者柯文在有关中国研究问题上建议:“应当把中国从空间上分解为较小的、较易于掌握的单位”。*转引自邵培仁,王昀.本土化方法革新:一种认知传播视角的回应[J].现代传播.2016(5).这样的研究意识同样适用于大众媒介对乡土文化的传播。如今的本土是一种开放的空间,而本土文化若要在全球化浪潮中走得更远,必然要思考如何能贡献被世界所进一步接纳的文化命题。大众媒介对乡土文化的传播,也要在寻求宏大叙事,传达国家、民族观念的同时,认真思考如何不遮蔽地方文化的特性,在推进统一意识的同时凸显地方文化的个性,从而协调并推进文化共同体与本土认知的共处关系。在实践操作层面,笔者认为大众媒介在传播政府指导的仪式活动的同时,应更多地突出报道本村落原汁原味的个性化礼仪,重建农民作为当地仪式传播的主角地位。这既保证了文化的多样性,也强调了乡土文化的自主性。

(三)现代与传统:现代礼仪严重缺乏,大众媒介在传导新观念上仍任重道远

样本分析的第三个特点是现代礼仪的严重缺乏。现代乡村的秩序重建,不仅要巩固传统秩序传统仪式以吸纳人心,还要加入新的社会治理仪式,以适应当代中国社会发展的需要。但在现实操作中,强调公民的国家意识、社会责任及法制、理性、科学观念的礼仪,因与乡村靠自治完成的乡村治理方式及村民日常生活完全不同,在文化礼堂活动中比较少见。如以2014年11月30日报道的台州市路桥区新桥村《“尊宪守法”礼仪活动进新桥村文化礼堂》为例,区及村两级行政官员组织村民在文化礼堂中完成了公开朗读宪法、郑重分发宪法读本、根据宪法修改村规民约等仪式流程,仪式中,无论村民作为参与者还是旁观者,都无形中加强了对宪法及相关法律的认识。仪式同时还是青年村民的成人礼仪,参与的青年表达了跨过青年进入成年及成为守法公民的价值认同。但是这样的现代礼仪在研究的样本中却非常稀少。

学者梁漱溟曾指出,中国社会有家、国两个层面,中间并没有宗教、种族、工业或农业社团等集体存在,谈家太小,谈国太大,所以“中国人的自私,正因其太公,正因其没有较大范围的团体,所以绝培养不出他的公共观念”。[6]学者马良灿将当前中国乡村社会治理形态分析为“乡政村治”,即传统的村治被融汇到乡政中,基层政权的利益共谋引发了新的治理危机,解决方案是将农民社会权利置于乡村治理的核心,通过社区组织建设,实现国家治权与乡村治权间的协商共治。[7]无论是乡土文化的礼俗还是乡村治理的危机,都传递了一种现实,即乡土文化要实现新的发展和延续,必须通过包括大众媒介在内的一定外力来强化新观念的引入和刺激,引导村民对现代观念包括公民意识、法制社会、科学与理性精神等的认同。文化礼堂作为现实的生活公共空间,可以通过大众媒介对现代观念的仪式化传播,实现乡村的人情风俗与现代社会规制的渐进式融合和互为规范。费孝通先生曾指出,“有形的事实是乡村,无形的道理是理性。这两个地方,原来就是中国社会的根,除此外都不算。”[6](117)只有乡土性的基层发生了变化,现代化的东西才能“下乡”。

四、结 语

对于文化礼堂的关注源于笔者在浙江省委宣传部为期一年的社会实践,笔者出于理论应对现实社会有所关照的研究宗旨对这一课题进行了调研,发现虽然文化礼堂是作为政府的一项惠民工程和执政任务在推进,但现实中乡土文化传播也确实需要一定的外力扶持和刺激。本文通过抽样量化分析得出大众媒介对浙江省乡土文化传播呈现出的一些共性特点和问题表明,乡村日常生活礼仪成为文化礼堂举办活动的主体,具备本土特色的传统仪式虽有但不多,传递现代社会法治和理性观念的新式礼仪明显缺乏。为此,建议大众媒介应推进乡土文化生产的内生力量,鼓励本土的原生仪式传播,强化培育现代国家及公民意识的现代礼仪传播,以实现中国乡土文化的重生和从传统向现代的转型。

[1]胡映兰.论乡土文化的变迁[J].中国社科院研究生院学报,2013(6).

[2]闰伊默.“礼物”:仪式传播与认同[J].国际新闻界,2009(4).

[3]刘建明,徐开彬.“仪式”作为传播的隐喻之原因探析[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2015(7).

[4]陈力丹.传播是一种信息传递,还是一种仪式?[J].国际新闻界,2008(8).

[5]丹尼尔·戴扬,伊莱休·卡茨,麻争旗.媒介事件:历史的现场直播[M].北京:北京广播学院出版社,2000:41.

[6]梁漱溟.乡村建设理论[M].上海:上海人民出版社,2011:82.

[7]马良灿.中国乡村社会治理的四次转型[J].学习与探索,2014(9).

[责任编辑:詹小路]

习少颖,女,主任记者,文学博士。(浙江传媒学院 新闻与传播学院,浙江 杭州,310018)

G206.3

:A

:1008-6552(2017)03-0092-06