体育教育专业学生基本功大赛开展的现状及对策研究

黄元骋

摘要:体育教育专业学生基本功大赛是对我国高校体育教育专业进行教学检查和评估的重要措施,是提高体育教育专业人才培养质量的重要举措。通过比较鲁、赣、苏、湘、粤五省普通高校体育教育专业学生基本功大赛方案,发现地区性大赛开展的时间不长,组织机构较完善,项目设置基本涵盖了2003年教育部颁布的体育教育本科专业课程方案中的核心课程和人才培养基本要求,个别省份进行了大赛内容上的创新;同时也存在个别省份内容设置单薄,参赛人数较少,反映学生实际工作能力测试的内容和项目较为薄弱等欠完善之处。提出建立赛会制度,逐步形成常态机制;适当增加参赛学生,真实反映教学水平;科学选择大赛内容,全面反映培养目标;从分利用区位优势,突出地方人才特色;统一规范培养方案,实现竞赛条件均等建议。

关键词:普通高校;体育教育专业;基本功大赛

体育教育专业是我国体育专业办学历史最长、规模最大、专业积淀最厚和发展最成熟的专业,为我国基础教育以及高等教育培养具有先进体育理念、掌握有效教学方法、具备创新精神和实践能力,从事体育教学、健身指导以及竞赛组织等工作的专门人才。是我国体育专业人才培养的重要力量。因此,不断探索人才培养质量,走内涵式专业建设的发展道路是当前高校教育改革与发展的战略主题之一。组织体育教育专业基本功大赛就是为了进一步贯彻国家加强体育教育工作的重要精神,体育高等院校体育教育专业的办学水平,培养高质量的体育教师。同时,通过不同层次(如“985”高校、“211高校”及其它普通高校等)、不同类型院校(如体育专业院校、师范院校、综合性大学等)间的比赛交流,进一步明确体育教育专业的培养目标、课程体系,优化教学内容,革新教学方法,在竞赛中取长补短、相互借鉴,以提高体育教育专业学生的人才培养质量。

教育部早于20世纪90年代初期便开始了全国普通高校体育教育专业学生基本功大赛工作(以下简称为“基本功大赛”),到2009年已经成功地举行了五届。10余年来,经过不断改革和探索,基本功大赛制度不断完善,对于促进全国高校体育教育专业教学改革与发展,进一步规范和提高人才培养质量发挥了重要作用。但由于国家疆域辽闊,区域差异明显,经济发展极不平衡及国家制度安排战略差异等因素,导致全国各普通高校在社会声誉、办学资源、招生情况等诸多方面存在差异,并且,不同类型及不同层次的高校之间差异明显。因此,有学者提出了一些不同的观点,如梁晓刚(2010)教授提出了关于举办基本功大赛的目的与贯彻教育公平的原则的质疑。关于大赛项目的设置问题一直都是争论的焦点之一。梁晓刚(2010)教授认为“在现行基本功大赛的项目设置上,能反映学生未来教学的基本功非常少”等等。

经过初步调查发现,全国只有少数省份开展了本辖区高校“基本功大赛”的探索工作。目前,山东省走在前列,到2013年已成功举办了5届。本研究选取山东、江西、江苏、湖南、广东5省作为研究的基本样本,以5省教育行政部门近年来举办高校体育教育专业基本功大赛的方案及最新教育部的方案为研究对象进行比较研究,发现问题、提出对策,不断丰富和发展“基本功大赛”制度的科学性和合理性,进而促进体育教育专业人才的培养。

1五省普通高校体育教育专业学生基本功大赛内容及规程的比较

1997年,全国首届体育教育专业学生基本功大赛确定了两个方面的比赛内容,体育基础理论和运动技能。运动技能包括田径、体操、球类和武术4项。随着对体育教育人才需求的不断变化,竞赛的内容也不断调整,在基础理论知识与技能方面,逐步增加了英语知识的理解与运用,体育新闻与时事内容的掌握、计算机应用技能的考查。在运动技能内容考查方面也渐趋全面。

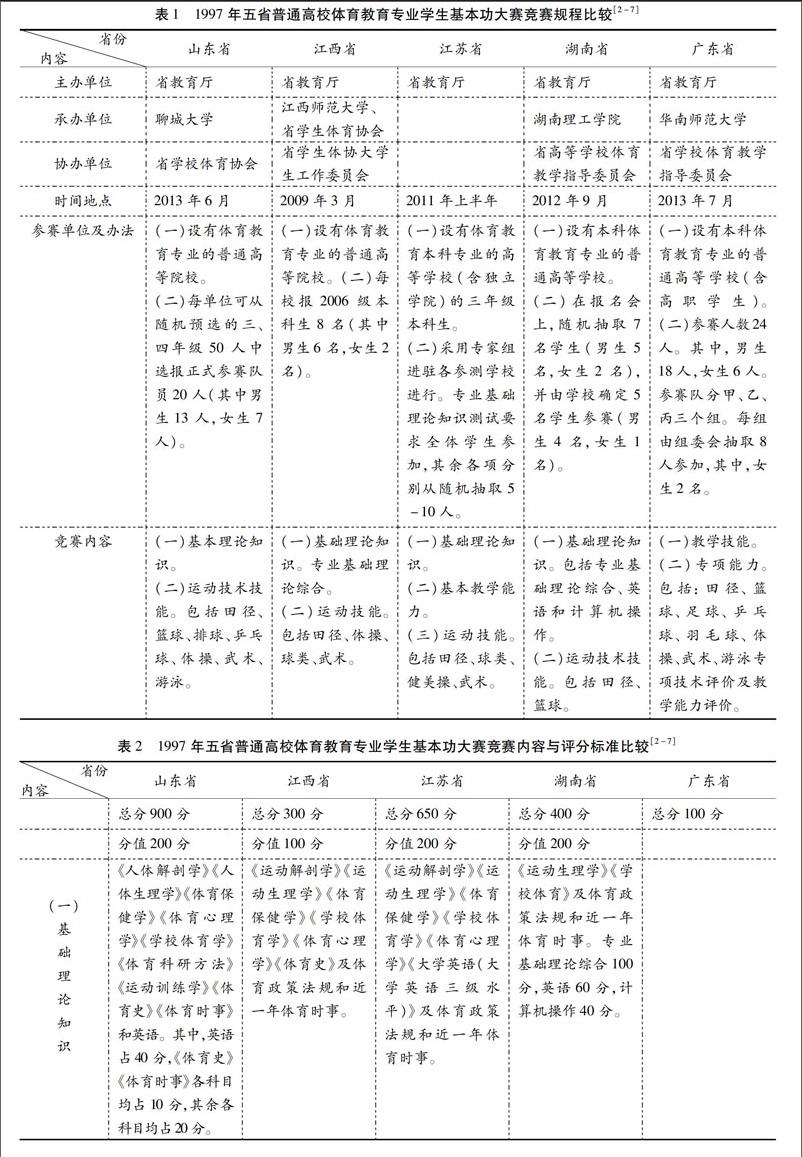

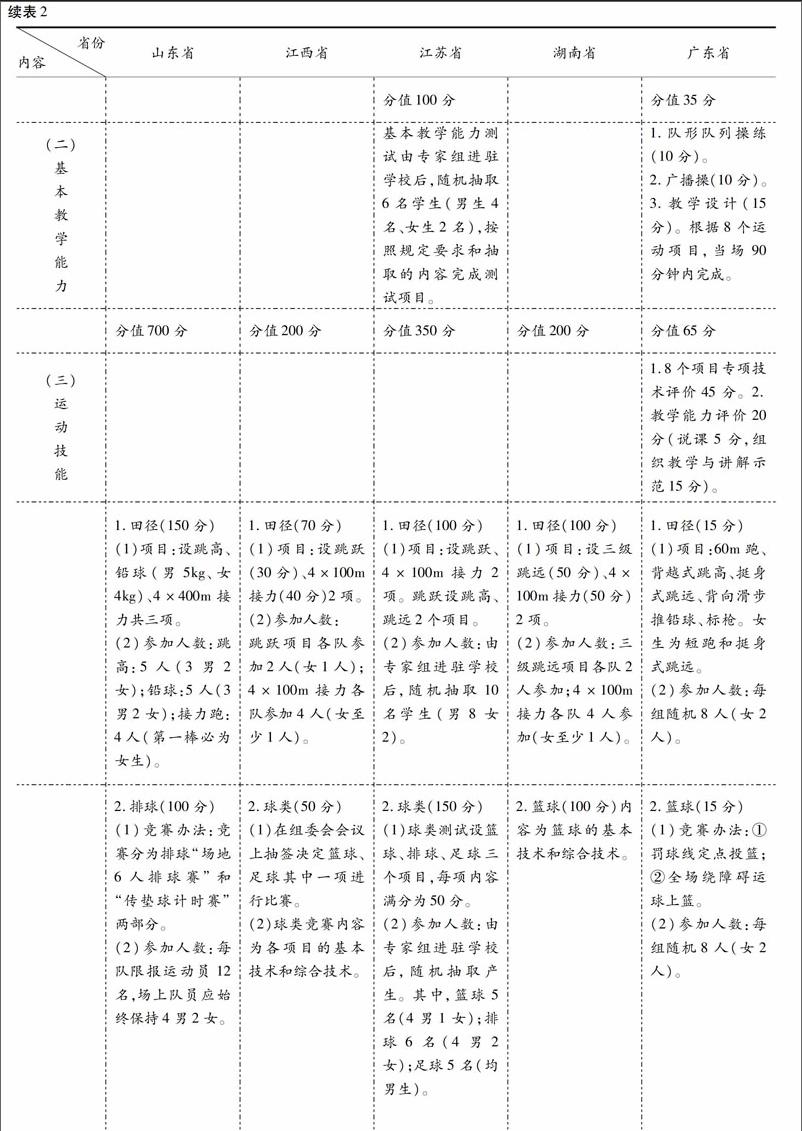

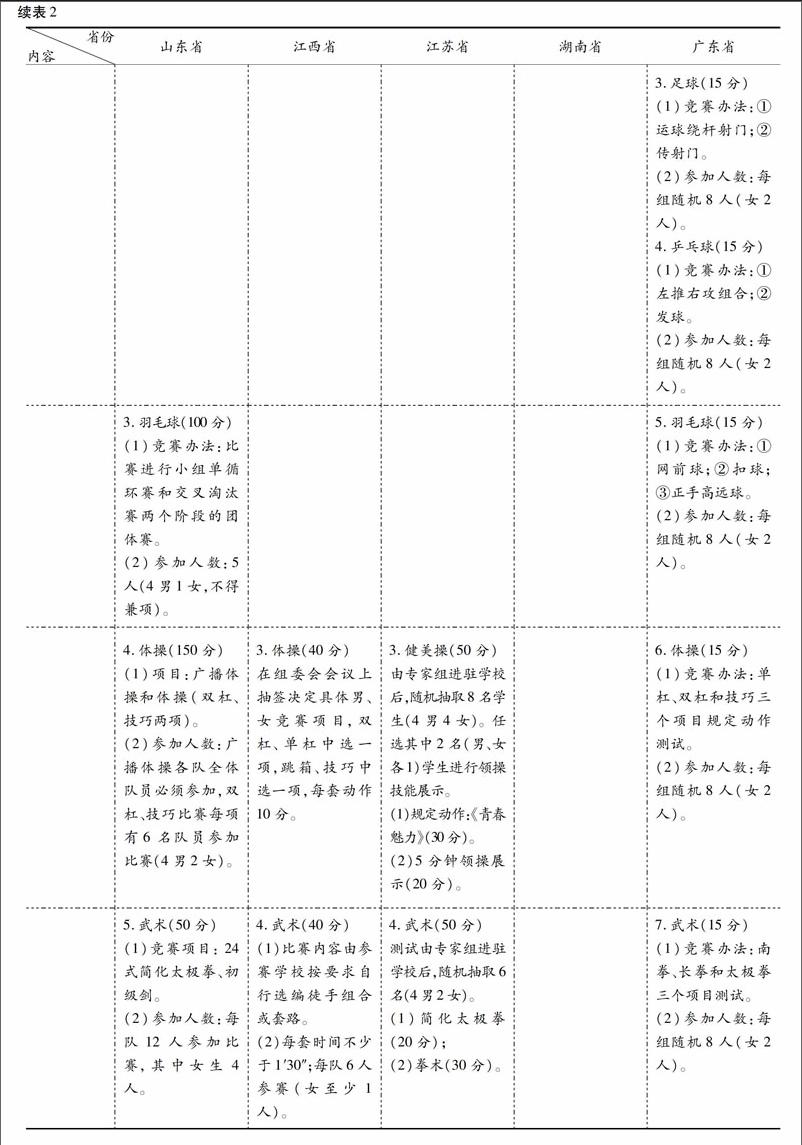

本研究选取山东、江西、江苏、湖南、广东五省教育行政部门近年来举办“基本功大赛”的竞赛内容和相关规程进行比较分析。各省规程基本信息见表1、表2。

表1显示,5省教育行政部门均较重视“基本功大赛”工作开展,赛会组织机构完善,具有权威性。除江苏省是采取组织专家组分别进驻高校依次开展测试之外,其它4省均采取与教育部一致的集中竞技展示的办法。举办时间的选择不太统一,其中,在上半年举行的有3个,下半年有2个。从参赛单位上看,主要是普通高校体育教育本科,只有江苏和广东两省包含了独立学院和高职院校。总体看,参赛院校的数量还较少,覆盖面不大,制度约束力不够。

参赛人数的确定是个难点问题。因为,招生规模决定了单位参赛学生选择的空间和概率,招生规模小的高校供选择的空间相对较小。5省中选拔8人以下的有2个,20人以上的有3个;报名注册学生人数最多的是山东省,达到50人之多,而正式参赛学生人数最多的是广东省,达到24人。参赛对象多以3年级为主,个别允许4年级或1~2年级学生参赛。总体上说,各省份在参加基本功大赛的总体人数过少,不能反映该院校体育教育专业学生的整体培养状况,也无法对院校的人才培养方案提供更有价值的反馈信息,所以影响力还不够。

综合表1和表2,在竞赛总分的设计上差别较大,从100分~900分不同,但关键是具体的竞赛内容。从竞赛内容上看,基本上是由基础理论和专项技能两部分组成,其中,江苏和广东还增加了基本教学能力测试,突出了对体育教育专业学生基本教学实践能力的考量。基础理论主要包括专业基础理论5~8门综合知识、体育时事及外语,只有湖南1个省选测了计算机科目。然而,值得关注的是:湖南省只选测了2门专业基础科目,广东省竟然没有选择基础理论知识的测量。总体看,在基础理论知识考查内容上都缺乏教育学、教师职业技能等师范类课程内容,忽视了未来体育教师教育教学理论知识与技能的提高。

在选择专项技能方面,可谓参差不齐。各省一般选择2~8项不等,其中湖南省最少,只测试2项;而广东省最多,达到8项之多。广东省还在专业能力的测量上进行了创新,如将专项能力测试分成技术评定(占80%)和达标(占20%)2个方面;另外,还分别增设了教学设计、说课及组织教学与讲解示范等测试内容,进一步丰富了对学生实践能力的考量,反映了时代的需求。这也是其它4个省份所没有的。在所选运动项目中,田径、篮球、体操、武术是选择较多的项目,这基本覆盖了教育部颁布的体育教育本科专业课程方案中规定的主要技术类核心课程。关于各个专项技术的测试基本相似,这里不再赘述。

2五省普通高校体育教育专业学生基本功大赛方案与教育部基本功大赛方案的比较

比较五省“基本功大赛”方案与教育部2001年方案,我们不难发现,有以下特点。第一,在继承教育部方案代表性、示范性的基础上,地方省份又有了可喜的改革与创新。如广东省在专项技术评价方面进一步细化为技术评定与达标两个方面;同时,还增加了教学能力评价的说课及组织教学与讲解示范环节。第二,在参赛人数上,有3个省超过了教育部举办大赛规定8人的数量,使更多的学生有机会参赛、受益,同时,也增加了样本的代表性。第三,在所有选择体操项目的3个省份,均没有选测跳马(山羊)项目,这在一定程度上反映出主办方的“畏惧”心理。第四,个别省份仅仅是选测了2个运动技能项目,远远小于教育部4个基本大项的覆盖面,其不能很好地反映体育教育专业学生关于专项技能掌握的整体状况。第五,个别份省份开始注意到了独立学院及高职院校体育教育专业人才培养。当然,由于在招生、培养目标等方面与普通本科不同,因此,尚待专门的研究来探讨。教育部“基本功大赛”方案基本内容见表3。

3完善体育教育专业学生基本功大赛的对策

3.1建立赛会制度,逐步形成常态机制

体育教育专业学生基本功大赛属于教学竞赛性质,是检查人才培养质量的重要手段和途径。因此,应当建立赛会制度,明确竞赛的目的、制定相对稳定的竞赛方案,并逐步形成常态化管理。建议各省份每两年举办一次基本功大赛,与教育部举办的全国基本功大赛交错进行。时间选择在7月中下旬为宜,这样,对正常的教学冲击较小,便于组织安排。省级教育行政部门应设立专项经费予以保障,承办单位可通过申办或轮流承担的方式产生。

3.2按在校生比例确定参赛学生,真实反映教学水平

在数量上,应按在校生总数的适当比例确定参赛人数。防止因各院校招生数量的差别影响竞赛的客观性和真实性,并且可以真实反映院校整体教学水平。为避免“赛什么练什么”以及克服“少数尖子学生获益”现象的发生,可考虑根据基本功竞赛规程,在赛前采取随机抽签的办法确定参赛人选、竞赛项目等事宜。也可采用整群随机抽样的方式确定参赛人选。如在賽前3个月,根据学校在招生时随机编制的教学班,从大三的全体学生中随机抽取1个自然班作为对象班,于赛前1~2个月再从中随机抽取20名学生参加比赛,其中,明确男女生比例。这样做的目的,可以有效地避免赛前突击训练,进而更加真实地反映学校整体的教学水平。

3.3科学选择大赛内容,全面反映培养目标

科学、合理地选择竞赛内容和评价方法是决定基本功大赛教学属性的重要前提,也是最终有效地反映体育教育专业人才培养目标的重要基础。因此,在竞赛内容与项目的选择上要全面,具有代表性,要全面反映教育部印发的《全国普通高等学校体育教育本科专业课程方案》(教体艺[2003]7号)文件精神;同时,还要兼顾专业知识与公共基础知识的关系,以及专业基础理论知识与专业运动技术技能的关系。建议将竞赛内容分成两大部分,第一部分为理论部分,总分500分。由专业基础综合(200分)、体育法规与时事(50分)、说课(50分)、英语(100分)和计算机(100分)5部分组成;其中专业基础综合从体育教育本科专业核心课程中抽取4~5门(建议选择学校体育学、教育学、体育心理学、体育学概论、运动生理学、运动解剖学)为宜。第二部分为专项技能部分,总分500分。由田径(跑<100 m>、跳<跳高、跳远二选一>、投<铅球、标枪二选一>)、球类(篮、排、足三选一和乒、羽、网三选一)、体操(单杠、双杠、跳马<女山羊>、技巧和广播操)和武术(器械<刀、枪、剑三选一>套路)共5大项组成。专项技能项目以技术展示为主,不提倡同场竞技或对抗。竞赛方法应体现学科属性和人才规格特点,理论课目均采取全员参与,闭卷考试(说课除外);专项技能部分采取技术评定和成绩达标两个方面,分别占60%和40%。

3.4充分利用地区优势,突出地方人才特色

我国幅员辽阔,自然地理位置差异明显,经济社会发展不平衡现象依然存在。因此,在考试内容与项目的设计上应当注意地方区位优势因素。如我国东北地区冰雪自然资源丰富,为学校体育工作提供了便利的体育资源,因此,可考虑设置滑冰等冰雪项目;而东南沿海水域自然资源丰富,且经济较为发达,为开展水上体育教学提供了便利条件,因此,可考虑设置游泳等水上项目。

3.5统一规范培养方案,实现竞赛条件均等

由于目前全国普通高等学校(含综合大学、师范院校、体育院校)的办学层次和类型不尽相同,这就导致体育教育本科专业在人才培养方案总学时的安排上存在差异,进而导致单个课程学时上的差异。教育部于2003年印发的《全国普通高等学校体育教育本科专业课程方案》关于专业课程及课时分配有着明确的规定,规定各类课程课内总学时为2600~2800学时。独立建制的体育院校的培养方案的总学时通常是在2700学时以上,而综合性大学、师范院校中的体育教育专业培养方案通常在2500学时左右。由于不同高校教学管理制度上的差异而导致教学学时设计上的不对等,进而导致竞赛不公平。因此,我们建议在同一省级教育行政辖区应当统一总的教学时数,以确保基本功大赛在教学设计上的公平。

4结语

体育教育专业学生基本功大赛是提高体育教育专业人才培养质量的重要举措,是对我国高校体育教育专业进行教学检查和评估的重要措施,而地区性的基本功大赛还处于刚刚起步和探索的阶段。通过对五省份体育教育专业学生基本功竞赛的比较研究,发现竞赛内容和规程参差不齐,既存在共性问题,也存在个性问题。比如各省份的体育基础理论知识考查都忽略了教育学、教师职业技能等教育教学理论与技能的考查。各省份的考查内容,尤其是专项技能方面都缺少凸显地域特征的竞技项目。个别省份甚至仅考核了专项技能,而完全放弃体育理论知识储备的维度。

因此,建议各省份的教育行政管理部门制定既符合全国体育教育专业基本功大赛要求,又突出地域特色的竞赛制度,逐步完善常态的竞赛机制;在参赛人数和选择上,按在校生比例采用整群随机抽样的方式抽取,以真实反映院校的人才培养水平;在竞赛内容上,既要反映体育教育专业的总体培养目标,又要突出地域优势;在人才培养方案制定上尽量平衡,以实现竞赛条件的均等化。