国有企业改革、纵向产业结构与民营企业发展

叶满城

摘要:从产业组织视角看,中国已经形成了国有企业相对集中在上游,而众多民营企业分布在下游的纵向产业结构,因而上游国有企业的混合所有制改革将影响下游民营企业的发展。通过建立纵向产业结构模型,笔者发现当对上游国有企业进行混合所有制改革时,下游民营企业的成本将会降低,生产规模得以扩大,经济绩效得以提升。从整体看,上游国有企业混合所有制改革,有助于下游民营企业的健康发展。

关键词:国有企业;民营企业;纵向产业结构;混合所有制改革

中图分类号:F279.24

文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2017)05-0032-05

一、引言

对国有企业实行混合所有制改革,其源头可追溯至1999年的“十五届四中全会”,当时主张对国有大中型企业尤其是优势企业实行股份制改革。通过此次改革,一定程度实现了国有经济与民营经济在企业内部的融合,同时也初步完善了国有企业治理结构,一定程度上提高了国有企业的活力。截至2013年,尽管90%的国有及国有控股企业完成了股份制改革。89%的中央企业及其所属子公司得以改制,中央企业资产总额的56%、净资产的70%、营业收入的62%已在上市公司,但国有企业所占比重偏高、国有产权“一股独大”且长期固化和活力不足的问题依旧存在。胡鞍钢等的研究显示,中国的国有股权自2007年以来一直保持在80%左右。股权过于集中,无法形成有效的制衡机制,不利于增强国有企业的竞争力。

2015年《关于深化国有企业改革的指导意见》出台,将国有企业分为公益类和商业类。其中对商业类国有企业的要求是:主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业,原则上都要实行公司制股份制改革,积极引人其他国有资本或各类非国有资本实现股权多元化,而对主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域、主要承担重大专项任务的商业类国有企业的要求是:保持国有资本控股地位,支持非国有资本参股。国有企业混合所有制改革进一步深化,势必会完善混合所有制企业内部的治理结构,改善混合所有制企业的绩效,有利于混合所有制企业内部国有资本和民营资本的保值增值。进而实现混合所有制企业内部国有经济和民营经济的融合共赢发展。

然而,国有企业混合所有制改革除对企业自身有影响外,其对民营企业是否也有影响?基于对中国产业结构的观察可以发现,2006年以后国有企业主要集中在资源和能源行业,从产业组织视角看。中国的经济结构实质上已经形成了国有企业占据上游位置、众多民营企业占据下游位置的纵向产业结构。在这一纵向产业结构中,国有企业将原材料或其制造的中间产品销售给下游竞争性的民营企业,民营企业生产最终产品销售给消费者。在纵向产业结构的约束下,《关于深化国有企业改革的指导意见》提出的国有企业混合所有制改革。其实质是对上游非公益类国有企业进行改革,这会影响处于下游位置的民营企业的发展,进而影响整个国民经济的发展。

现有相关文献主要有三类:第一类是关于国有企业对民营企业影响的文献,如刘元春认为在中国这样的后发国家。国有企业的存在可以部分地解决市场失灵、政府失灵和公共物品供给不足问题,因而对整个经济具有正的外部性,这也意味着国有企业对民营企业具有正的外部性:但刘瑞明和石磊却持相反观点,他们认为由于效率低下且存在软预算约束现象,国有企业的存在拖累了民营企业的发展:刘瑞明认为国有企业对民营企业的拖累效应主要通过金融压抑、市场分割、所有制歧视和上游要素市场垄断等途径进行传导。第二类是关于民营企业对国有企业影响的文献,如樊纲认为民营经济的发展为国有企业冗余社会成本的释放创造了许多有利条件,使得既得利益集团对国有企业体制改革的抵制不再那么激烈,因而民营企业的发展有利于国有企业的发展。第三类是关于国有企业改革经济效应的文献,如王志刚等认为在微观层面国有企业改革提高了其生产率水平:詹新宇和方福前从宏观经济波动角度认为国有企业改革可以使经济波动更加平稳化:张滕和周茂认为国有企业改制能促进其盈利能力提高。鲜有文献从理论上研究国有企业改革对民营企业的影响,本文将从纵向产业结构角度。考察上游国有企业混合所有制改革对下游民营企业的影响,①以揭示国有企业混合所有制改革的经济效应。

二、上游国有企业混合所有制改革与下游民营企业发展的特征事实

1,国有企业混合所有制改革的动态发展

利用国家统计局公布的按行业分规模以上国有控股工业企业和私营工业企业的相关经济指标,②本文以总资产占比的变化代表国有企业混合所有制改革的指标,选择8个代表性行业作为依托进行上游产业分析,具体包括煤炭开采和洗选业(简称shl,下同)、石油和天然气开采业(sh2)、石油加工、炼焦及核燃料加工业(sh3)、黑色金属冶炼及压延加工业(sh4)、交通运输设备制造业(sh5)、电力、热力的生产和供应业(sh6)、燃气生产和供应业(sh7)、水的生产和供应业(sh8)。这8个代表性行业都是为整个国民经济提供原材料的能源、资源类行业,在縱向产业结构中占据上游位置。表1是代表性行业的混合所有制改革情况,从对企业控制权的角度看,8个行业总资产占比均值达到76.0%,各行业历年最小值为2014年交通运输设备制造业的总资产占比49.6%,也接近50.0%,其他行业的总资产占比在历年均超过50.0%,反映了在生产中处于上游位置的规模以上国有控股工业企业绝对控股的事实。从单个行业看,总资产占比虽然在某些年份略有上升,但所有行业的总资产占比总的趋势是下降,反映了国有企业混合所有制改革不断深化。通过国有控股行业总资本占比的区间分布可以发现,石油和天然气开采业的总资产占比一直在90.0%以上,电力、热力的生产和供应业的总资产占比一直在90.0%左右,水的生产和供应业的总资产占比一度下降到80.0%以下,但近些年又回到80.0%以上,反映了国家对关系国计民生行业的重视。煤炭开采和洗选业近年来维持在近70.0%,石油加工、炼焦及核燃料加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、交通运输设备制造业、燃气生产和供应业的总资产占比已经下降到60.0%以下。

2,下游民营企业的发展

基于国家统计局网站公布的相关数据。本文选择规模以上且生产中相对处于下游位置的私营工业企业的两个指标代表民营企业的发展。第一个指标是行业的总资产占比,其反映了在该行业中民营企业所占比重,代表民营企业的规模。第二个指标是行业的资产回报率。其显示了该行业民营企业的绩效。本文所选择的8个行业分别是农副食品加工业(phl)、食品制造业(ph2)、纺织业(ph3)、纺织服装、鞋、帽制造业(ph4)、木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业(p}15)、家具制造业(ph6)、文教体育用品制造业(ph7)、废弃资源和废旧材料回收加工业--(ph8),这8个行业在纵向产业结构中居于相对下游位置。从民营行业总资本占比的变动趋势看,民营企业的规模呈逐年上升趋势,反映了民营企业不断发展壮大的事實。从企业控制权角度看,木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业的总资产占比已经超过50.0%,反映了该行业民营企业绝对控股地位,其他行业仍然低于50.0%,处于相对控股地位。从总资产占比的区间分布看,食品制造业的总资产占比在30.0%以下,其他7个行业的总资产占比在30.0%50.0%之间,均低于50.0%,这同时也说明这7个行业还有很大的发展潜力。此外,8个行业的经济绩效都较2000年有大幅提升,整体趋势也是上升的,但在2009年后,不同行业分别在不同年份出现下降情况,这可能是2008年美国金融危机导致的全球经济下行环境的累积影响。这也反映了作为市场主体的民营企业对市场的敏感性,一定程度证实了中国市场经济逐步完善的过程。

因为国有企业在纵向产业结构中处于上游位置,因而国有企业混合所有制改革会对处于下游位置的民营企业产生影响。以上特征事实表明。中国国有企业混合所有制改革处于不断深化过程中,同时中国民营企业的规模不断扩张,经济绩效不断提升。对此,本文将通过建立纵向生产模型进行分析。

三、基本模型与理论分析

假设在一个经济系统中,最终消费品的生产由上游的国有企业和下游的民营企业共同完成。当政府改变国有企业的股份时,意味着政府对国有企业进行了混合所有制改革。假设上游的国有企业是垄断的,其生产并销售中间产品。同时假设下游为竞争性的民营企业,但由于“玻璃门”“弹簧门”的存在,民营企业有进入壁垒。民营企业间也没有实现完全竞争的状态,其利润大于0,或者说,下游民营企业的数量小于完全竞争市场时所能容纳的民营企业数量。下游民营企业购买上游国有企业的中间产品以生产最终产品,并将这些最终产品销售给消费者。无论是国有企业还是民营企业,均以利润最大化为目标。为简化起见,假设民营企业将中间产品转化为最终产品的比例为1:1。

3,国有企业混合所有制改革的经济效应

下文分析当国有企业进行混合所有制改革,即当政府决定提高混合所有制企业中0的比重时,最优均衡解的变动情况。

式(6)表明上游国有企业混合所有制改革将会降低中间产品的定价,这必然会降低下游民营企业的成本。在供给侧结构改革的指引下。中央提出去产能、去库存、去杠杆、降成本和补短板的五大任务。为了顺利完成降成本的任务。国务院也提出了降低企业的税费、融资成本、制度性交易成本、人工成本、能源成本和物流成本等六大措施。本文的研究表明,国有企业混合所有制改革也会起到降低成本的作用。因为上游国有企业进行混合所有制改革后,不同产权主体的激励强化使内部治理结构更加完善,这将提高国有企业的生产效率,进而降低了国有企业的成本:更进一步,上游国有企业成本下降将降低其所生产的中间产品的价格,这对于使用中间产品的下游民营企业来说,能够以更低的价格获得中间产品,民营企业的成本自然下降。盛朝迅和黄汉权的研究表明,目前中国工业平均电价和工业天然气价格分别比美国高30.0%和3倍左右。这意味着中国的电价和天然气价格有很大的下降空间。如果处于上游的电力、天然气行业的混合所有制改革迈出实质性步伐,即使技术水平不变,内部治理完善将带来生产效率的提升,进而促进民营企业的发展。

式(7)表明上游国有企业混合所有制改革将促进下游民营企业的产量,促进单个民营企业规模扩大,即上游国有企业混合所有制改革促进了单个处于下游位置的民营企业的发展。

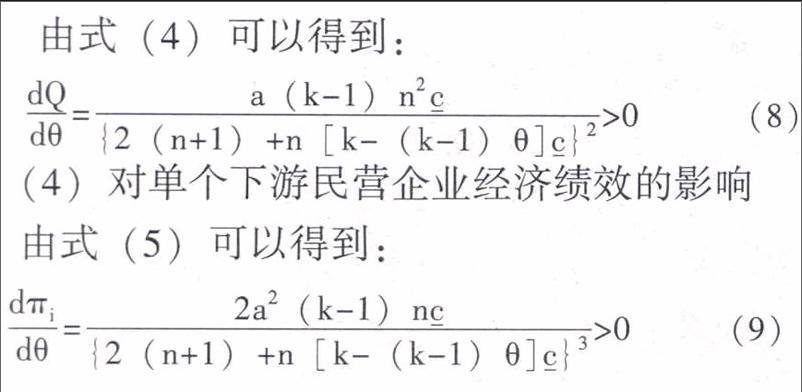

(3)对最终产品市场供给量和消费者剩余

式(8)表明上游国有企业混合所有制改革将促进下游民营企业的整体规模扩大。由于单个下游民营企业产量的扩张,在厂商数目既定的条件下,整个行业的总产量自然提高。更进一步,由于上游国有企业混合所有制改革促进了所有下游民营企业的最终产品供给量,因而最终产品的市场价格会下降,这必然会提高消费者剩余水平,消费者的福利状况会得到改善。

式(9)表明上游国有企业混合所有制改革将提高下游民营企业的利润,这源于上游国有企业成本的下降。因为利润水平是代表企业经济绩效的一个指标,因而上游国有企业混合所有制改革提高了下游民营企业的经济绩效。

四、研究结论与政策建议

在中国国有企业混合所有制改革深入推进的过程中,民营企业规模不断扩大,这个特征事实可以用经济学框架加以分析。本文通过构建包含上游、下游厂商的纵向生产模型,在理论上证明了上游国有企业混合所有制改革将会对下游民营企业产生影响。上游国有企业混合所有制改革,降低了下游民营企业的成本,扩大了下游民营企业的规模,提高了下游民营企业的经济绩效。因此,上游国有企业混合所有制改革促进了下游民营企业的发展,不仅在混合所有制企业内部实现了国有经济和民营经济的融合发展。也实现了中国整体经济中国有经济和民营经济的互动融合发展,其中最为关键的传导链条是国有企业混合所有制改革降低了中间产品的价格。基于以上研究结论,笔者提出如下政策建议:

第一,以国有企业混合所有制改革为突破口。提高国有企业混合所有制改革的力度和速度,实现产权的多元化。这将改善混合所有制企业的内部治理结构,不但能够促进国有经济和民营企业在企业内部的融合,提高混合所有制企业的生产效率和竞争力,还将降低下游竞争性领域民营企业的成本,促进民营企业的发展。

第二,优化国有经济布局,将国有经济集中在关乎国计民生和国家经济命脉的领域。使国有经济具有专业化和规模经济优势。降低国有企业成本,提高其效率,进而促进下游竞争性领域民营企业的发展乃至整个国民经济健康发展。

第三,降低民营企业的进入壁垒。减少民营企业的制度性交易成本、要素成本和融资成本,这将增加下游民营企业的数量。扩大下游民营企业的规模,进而提高对上游国有企业生产的中间产品的需求量,提高国有企业的效率。实现民营经济和国有经济的互动共赢发展。