张佩纶、范当世交谊考略—兼及近代文学史上的“桐城派北传”现象

潘静如

张佩纶、范当世交谊考略—兼及近代文学史上的“桐城派北传”现象

潘静如

桐城派几乎与有清一代相始终,道咸以后,先是曾国藩沿其流而创湘乡派,继而出现了近代文学史上的“桐城派北传”现象,而这一文学现象,颇值得探讨。李鸿章以淮军起家,官至直隶总督,久镇北方,乡人亦每随其北上谋事。吴汝纶在北方授学三十馀年,还曾在李鸿章的安排下继另一桐城后劲张裕钊主讲保定莲池书院,桐城派遂有北传一脉,其统绪至民国犹存。

吴闿生《晚清四十家诗钞》自序云:

先大夫(吴汝纶)垂教北方三十馀年,文章之传则武强贺先生,诗则通州范先生。二先生皆从公最久,备闻道要,究极精微,当时有南范北贺之目。其后各以所得传授徒友,蔚为海内宗师,并时豪杰未有或之先也。二先生外,则有马其昶通伯、姚永朴仲实、姚永概叔节、方守彝伦叔、王树枏晋卿、柯少忞凤孙,咸各有以自见。①《晚清四十家诗钞》,吴闿生选评,杭州:浙江古籍出版社,2006年,第24页。

这里将桐城派的北传作了极简略地勾勒。北传之后,文章则有贺涛,诗歌则有范当世,都是旗帜型的人物。当时直隶、京畿一带,与吴汝纶、贺涛、范当世等桴鼓相应的还有马其昶、姚永朴、姚永概、方守彝等桐城派后劲。当时,负有文名者即使非桐城派嫡传,也与桐城派文人颇有渊源,比如吴闿生在这里提到的王树楠。考尚秉和《新城王公墓志铭》有云:

祖讳振纲,中道光戊戌科会试第一名,成进士,授知县,以亲老不仕,讲学乡邑。会曾文正公为直隶总督,聘主讲莲池书院,门弟子数千人,学者称为隐斋先生……公生而颖异,年十六入邑庠,十七食癝膳,二十举优贡,朝考以教职候选。曾公问其名,时蒙延见,训诲砥砺,许具大成。后李文忠督直,见公文,叹曰:“此苏长公后第一人也。”聘请纂修通志。光绪二年举于乡。……冀州知州吴公汝纶,方招延贤俊,陶冶州人,

乃以重币聘公主讲信都书院,冀州文学遂以大光。②尚秉和《新城王公墓志铭》,汪兆镛《碑传集三编》卷二一,《清代传记丛刊》125册,第407、408页。王树楠的祖父王振纲曾奉曾国藩之命主讲莲池书院,王树楠本人后来也肄业于莲池书院,此为与桐城派的第一层渊源。光绪间,吴汝纶任冀州知州,又聘王树楠为信都书院的主讲,此为与桐城派的第二层渊源。因此,王树楠与桐城派后学颇相交好,且为文也力求义理之正。总之,得种种内、外条件之助,晚清民国之际,桐城文章颇煊赫于北方。

桐城诗派,开自姚鼐,北传以后,则不得不推范当世为巨擘。不过,当时北方诗坛的情况较文坛为复杂。汪辟疆《近代诗派与地域》云:

近代河北诗家,以南皮张之洞、丰润张佩纶、胶州柯劭忞三家为领袖,而张祖继、纪巨维、王懿荣、李葆恂、李刚己、王树枏、岩修、王守恂羽翼之。若吴观礼、黄绍基,则以与河北诸家师友习处之故,受其熏化者也。③汪辟疆《汪辟疆说近代诗》,上海:上海古籍出版社,2001年,第30页。

尚秉和《忍冬书屋诗续集》序云:

河北近世诗人,以余所知者言之:南皮张文襄公,新城王晋卿公,丰润赵菁衫先生,此三人者其名至大,其艺亦至高;而南宫李刚己则雄奇博大,直逼唐音;枣强步芝村则清逸娴雅,上陵陶谢;盐山唐昭卿、贾佩卿,饶阳常济笙,则沈厚老苍;任邱吉亮侪,大城邓如甫,则超拔聪慧。凡以上之人,皆诣极之作,可与唐宋名家比肩接武,毫无愧色。④尚秉和《忍冬书屋诗集序》,郭家声《忍冬书屋诗集》卷首,民国十九年铅印本。又,此序别见《诗人郭家声纪念专辑》,北京:星球地图出版社,2009年,第226页。郭家声,字琴石,光绪廿九年癸卯科进士,卒于民国三十四年。著有《忍冬书屋诗》正、续集。

汪辟疆、尚秉和列述的近代河北诗家,颇有出入,但都提到了李刚己。李刚己肄业于莲池书院,也是正宗的桐城派传人。因此,综合诸家的评论来看,桐城诗派的北方传人当以范当世、李刚己为魁杰。

上述只是“桐城派北传”的大概,验诸史实,尚有很多细节值得注意。以诗派魁杰范当世而论,近年来的研究成果已经相当丰富,但他与另一“北方巨子”张佩纶的交往,则鲜为人知。考论二人交谊始末,可以使我们对桐城派的北传有着更为细致的认识。

张佩纶(1848-1903),字幼樵,号蒉斋,又号绳庵,直隶丰润人。他早年与张之洞、陈宝琛、宝廷、黄体芳、邓承修等声气相通,以勇于建言著称,号为“清流”。从光绪四年到光绪十年,清流主导了当时的话语权①葛兆光《近代·学术·名著以及中国》,《西潮又东风:晚清民初思想、宗教与学术十论》附录二,上海:上海古籍出版社,2006年,第230-241页。。光绪十年(1884),以甲申易枢和中法战争的爆发为转折点,清流从盛极一时走向衰落。马江海战之败,张佩纶被参,部议戍张家口。光绪十四年(1888)四月,三年期满,张佩纶被放还。李鸿章十分赏识其才,又与其父张印塘是旧交,便把爱女李菊藕许配给了他。他以李鸿章女婿身份寄寓天津,得以结交范当世。

考范当世结交张佩纶的时间,在光绪十七年(1891)因吴汝纶之荐,来天津入李鸿章府教授其次子李经迈之后。光绪十四年(1888),张佩纶贬谪期满,自张家口放还,往天津依李鸿章,不久娶了李的幼女。李鸿章还不惜借故调走张裕钊,为他准备了莲池书院山长一职,不过因为遭到士林的激烈反对而作罢,最后吴汝纶接手了莲池书院②董丛林《吴汝纶弃官从教辨析》,《历史研究》2008年第3期。。

查《涧于日记》,有不少关于范当世的记载。他们第一次见面当在光绪十七年三月二十一日,张在日记中说:

午后范肯堂秀才来,南通州人,能为古文,吴汝伦极称之,荐为合肥塾师。③张佩纶《涧于日记》,台北:台湾学生书局,1966年,第1114、1488页。版本下同。

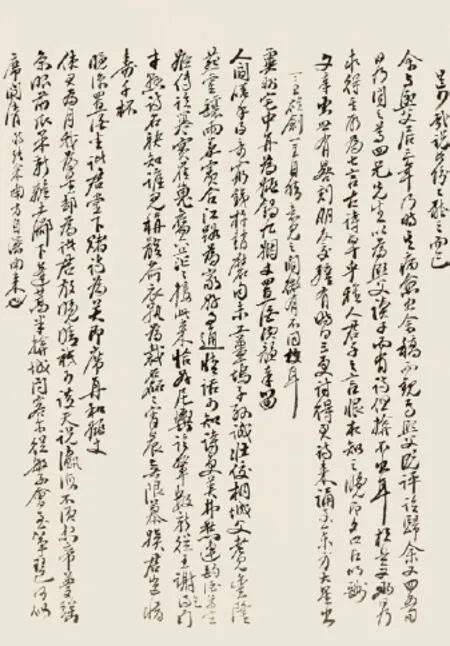

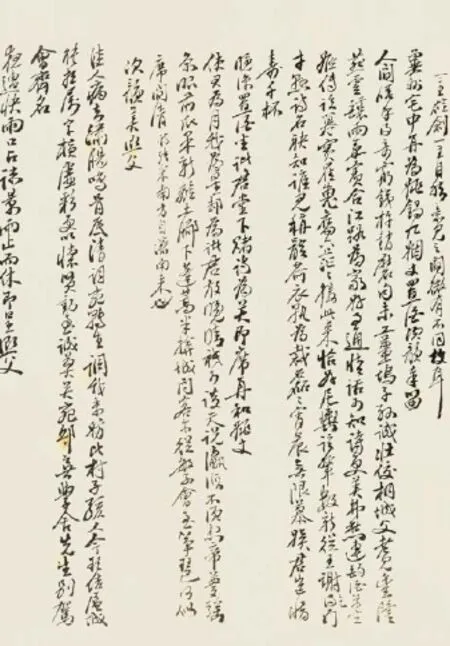

范当世手稿

范当世手稿

这与《范伯子年谱简编》说他“光绪十七年辛卯二月末,至天津,课李鸿章次子经迈”④范当世《范伯子诗文集》,附录二《范伯子年谱简编》,上海:上海古籍出版社,2003年,第588页。版本下同。相吻合。

此后几年中,《涧于日记》类似“肯堂来谈”“晚肯堂来坐”“范肯堂过谈”“过肯堂略话”的记载不下三十处,看来他们两人是很相得的。如光绪十八年(1892)三月十五日记载:“过肯堂,答吴挚甫也。肯堂昨以《中复堂全集》见赠,报以《古微堂内外集》。”⑤张佩纶《涧于日记》,台北:台湾学生书局,1966年,第1114、1488页。版本下同。由此可见,二人交分即使算不上深笃,但也绝非泛泛之交。而且,他们朋友圈子也差不多,像顾肇熙、于式枚、文廷式、袁昶、吴汝纶等,都彼此过访甚殷。他们两人,一个是李鸿章的女婿,一个是李鸿章请来的塾师,见面机会当然更多。

二人所以如此相得,除了居址上的邻近、秉性上的投契而外,我以为还与刘熙载相关。范当世在光绪四年与顾延卿一道拜谒刘熙载,以弟子礼贽见①丁红禅《范伯子年谱》、黄树模《范伯子先生行实编年》、季本弈《范当世年谱》,收在《范伯子研究资料集》,镇江:江苏大学出版社,2011年。另,杨抱朴《刘熙载年谱(四)》也考辨甚精,《辽东学院学报》2008年6月第10卷第3期。,师生关系就此确定。从刘熙载死后他前往奔丧及撰述的一系列诗文来看,他是十分敬重这位老师的。张佩纶早年的业师夏如椿(字寿人)正是刘熙载的门生。张佩纶《矩斋时文序》云:

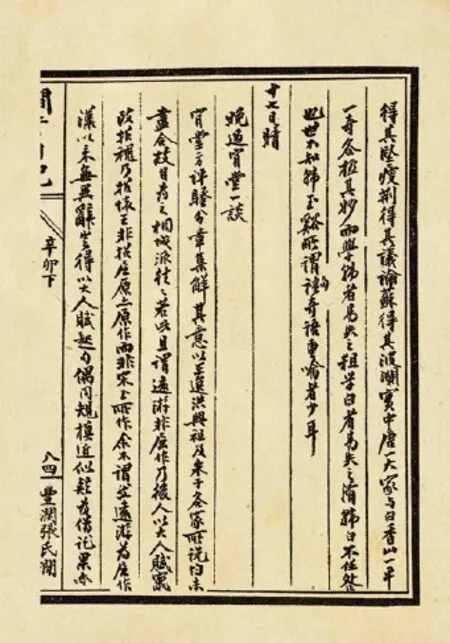

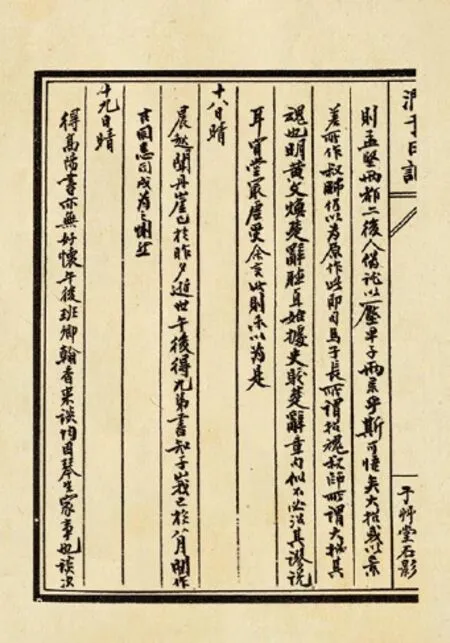

《涧于日记》

《涧于日记》

矩斋时文若干篇,吾师上元夏寿人先生作也。先生幼承家学,年十二能为诗古文辞……同治丙寅,从兄古虞先生宰华亭……姚衡塘前辈称其工四六,乃因衡塘请之, 至则文不加点,粲然可观。四座悚异,遂礼为家塾师,佩纶兄弟均受业焉。馆于吾家者两年,教诲甚至。戊辰下第,至上海,从刘融斋前辈游,选海州学正以卒……②《涧于文集》卷上,《续修四库全书》1566册,第19页。夏如椿早年因姚光发之荐,被张佩纶族叔张泽仁礼聘为塾师,但本人则举业不顺,于是在同治七年戊辰下第后,便到上海龙门书院师从刘熙载。这样一来,范当世、夏如椿同门之谊确然可晓。因此,张、范之交,一定程度上与此相关。这有例为证。张佩纶在光绪七年把胡适的父亲胡传推荐给挚友吴大澄的时候,就特地强调了“铁华(胡传字)尝从融斋先生于龙门书院,究心当世之务”③《涧于书牍》卷一《致吴清卿京卿》,《续修四库全书》1566册,第439页。。很显然,当时正春风得意的张佩纶不遗馀力地推荐一个“老秀才”,以至这成为胡传“事功的开始”④《胡适日记全编》第8册1955年11月10日日记,合肥:安徽教育出版社,2001年,第377、378页。,固然与他乐于推毂有关,但当他从胡传口中得知其师出刘熙载时,恐怕更有别样的情缘在里头⑤潘静如《张佩纶前半生事迹考论》,苏州大学文学院2012年硕士论文。。

那么,短短的三、四年中,张佩纶与范当世有哪些事情值得我们注意呢?

查阅范当世的诗文,有两篇跟张佩纶直接相关。这两篇文章的背景都能在《涧于日记》里找到,两相参观,其始末原委不难推知。我们一一来分析。

一是《与张幼樵论不应举书》开头说:

承以观古书之法,批评拙著时文,惭惶不敢当。尔时辄为书谢,不果以献,昼间谈此为笑耳。比承再使往还,索所谓圈识涂乙之稿,而当世卒忸怩不以将去。其可笑之故,谅蒙鉴原。至疑其书必谈经论学,则鄙私益愈惶恐,不得尽如雅怀,而或遂援泛词奉酬,则以自以为可省也。①《范伯子诗文集》,第456,170、171页。

接下来,范当世呈述了自己不事举子业的原因。他一则说自己“自二十岁不与于学政之试,则不复致力于时文”,一些好友“不谓其高,即疑其愤”也多未得其心,再则说“窃观于今日之执,盖不特时文之末流处于当废,即士大夫间所传之古学,亦必且有中旷之一日而更待百年而后兴”,可说是一篇精心撰构的文字,对于我们考察范当世的心路历程,有着至关重要的作用。他论断“士大夫间所传之古学,亦必且有中旷之一日而更待百年而后兴”,后来的历史证明了这一点。仔细揣摩这篇文字,大概张佩纶见到了范当世教授李经迈的“时文范本”,便陈述了自己的批评,还劝说范当世赴科场应考,以图大用。再一个,张佩纶可能还顺便索要范当世的古文稿,以为中多“谈经论学”之文,大加推挹;本文接下来要举的范赠张的诗题有“蒉斋学士既绳刻吾诗文”之语,可作旁证。

《涧于日记》中有两处文字值得注意。光绪十七年八月二十三日日记云:

浴罢遇范肯堂一谈。近日作古文者,默守《古文辞类纂》一书,皆康氏刻也。实则吴刻视康多一卷,乃姬传晚年定本……偶与肯堂谭,因笔之。②《涧于日记》,第1317、1365、2012页。

同年十月十七日云:

十七日:晚遇肯堂一谈。肯堂方评骚,分章集解,其意以王逸、洪兴祖、朱子均未尽合,故自为之。桐城派往往若此。生谓《远游》非屈作……余不谓然。③《涧于日记》,第1317、1365、2012页。

日记里并未记载劝范当世应试文字,但《与张幼樵论不应举书》开头所谓“承以观古文之法”却在这里得到了印证。张佩纶是不喜欢桐城派古文的,从“近日作古文者,默守《古文辞类纂》一书”“桐城派往往若此”等语即可看出来。“桐城派往往若此”一语,显是针对范当世“评骚”“故自为之”而言;实际上,桐城派的确有这个嗜好,远的不说,就是马其昶还著有《屈赋微》二卷,采录了马瑞辰、张裕钊、姚永朴、吴汝纶的不少说法,还申言“屈子之书,人之读之者无不唏嘘感泣,然真知其文者盖寡,自王逸已见谓文义不次;今颇发其旨趣,务使节次了如秩如”④马其昶《屈赋微》序,《马其昶著作三种》,合肥:安徽大学出版社,2009年,第96页。,简直与张佩伦记述范当世之言如出一辙。范当世先后及张裕钊、吴汝纶之门,自是桐城正响。因此,据常理推测,他与范当世相论必不甚合,从时文到古文,都是如此。张特地写入日记,范也写了《与张幼樵论不应举书》作为回应,当非漫然为之。

一是《蒉斋学士既刻绳吾诗文又引申其义至再至三而不厌若以鄙人足当其直道而拙诗能堪其纠弹者感酬一诗以悲其遇》诗:

龙比伤心百不云,空将热血洒吾文。十年草莽宜心折,千古膏兰总自焚。不意鼓钟共昏晓,卧看风雨在烟云。何缘老谢人间世,长为獿泥试匠斤。⑤《范伯子诗文集》,第456,170、171页。这首诗,沉郁凄楚,可见范当世作为一个既无功名又未能用其所学的读书人的悲哀,李鸿章虽然待之不薄,但终是寄人篱下。颔联那句“十年草莽宜心折”,更可说是《与张幼樵论不应举书》“游谈十年而产不进”之语的翻版。查《涧于日记》光绪十九年(1893)十一月二十日日记云:“范肯堂以余评其诗稍作忠告,赠七律一章。”⑥《涧于日记》,第1317、1365、2012页。大概说的就是这首诗。张佩纶“忠告”范当世的是什么?仅仅是诗法么?显然不是。张佩纶本人又何尝不是“空将热血洒吾文”?马江一役,功名两失,在“清流”与“淮戚”的夹缝中,走完了自己的后半生。⑦张鸣《清流·淮戚》,《天公不语对枯棋:晚清的政局与人物》,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第74至92页。他们的共鸣大概也是基于此。不多久,甲午中日战争爆发。范当世因在李鸿章府上,倍受包括张骞在内的“清流”非议,终于离开了李府。张佩纶,则在稍早的时候,就因端方等人参其“在李鸿章署中,以干预公事,屡招物议,实属不安本分”,而被朝廷一纸诏令驱逐出津⑧张桂树《李鸿章为已革侍讲学士张佩纶剖辨奏折浅析》,《历史档案》2002年01期。,迁居金陵。张南迁之后,大概与范再无交集。

然而,考察范当世与张佩纶的交往情形,可知二人经常谈诗论文。只不过,从张佩纶“近日作古文者,默守《古文辞类纂》一书”“桐城派往往若此”等言论看来,他并不喜欢桐城派的文学理念。毫无疑问,“桐城派北传”是近代的一个重要的文学现象,但对北方士大夫而言,并非一律地欢迎桐城义法的北来。张佩纶、范当世的这个例子,为我们提供了一个窗口。