我国高职院校中外合作办学述评*

李 青

(武汉交通职业学院,湖北 武汉 430065)

我国高职院校中外合作办学述评*

李 青

(武汉交通职业学院,湖北 武汉 430065)

我国高职院校中外合作办学规模初具,进入了平稳发展阶段。文章从地区分布、合作对象、专业分布、办学形式、培养模式5个方面分析我国高职院校中外合作办学现状,指出存在促进本土特色职业教育模式形成的目标尚未实现,办学模式有待完善,办学质量保障体系不健全,引进优质资源不足,学科专业设置不均衡等问题,并结合存在的问题对高职院校中外合作办学的发展提出相关对策建议。

高职院校;中外合作办学;分析

中外合作办学是指外国教育机构同中国教育机构(简称“中外合作办学者”)在中国境内合作举办的以中国公民为主要招生对象的教育机构(简称“中外合作办学机构”)的活动[1]。其办学主体是中外教育机构,办学地点位于中国境内,办学方式是合作办学,办学对象是中国境内的中国公民。中外合作办学是我国教育事业的重要组成部分,是教育国际合作与交流的一种重要形式。

高职院校开展中外合作办学的动因主要体现在两方面:一是顺应学校发展需要,适应和服务于国家及教育事业改革和发展的大局;二是顺应受教育对象的需求,适应和服务于学生的发展和成长。经过20多年的发展,我国高职院校中外合作办学规模初具,进入了平稳发展阶段。通过引进境外优质教育资源,实现了在较短的时间内学习和吸收国外的先进教育理念、教学模式、管理模式,提升了教师教育教学能力,增强了办学活力,适应国民经济发展的需要,培养了大批社会需要的“国际化”高素质技术技能型人才。

有学者对我国高职院校中外合作办学的理论和实践等问题进行了探讨,但是通过文献检索发现,其研究多集中于微观层面的项目个案分析、教学模式构建、管理模式建设等。本文试图从整体入手,研究我国高职院校中外合作办学现状,以期为其发展和教育决策提供有益参考。

一、数据分析

中国高等职业教育从1995年深圳职业技术学院创办到2015年,全国高职(专科)院校1341所,占高等教育的41.2%[2]。笔者将上述院校作为研究范围,其中,中外合作办学机构与项目数据来自教育部中外合作办学监管工作信息平台(简称“平台”)中的由地方审批报教育部备案的机构及项目名单(截至2017年4月30日),剔除了地方本科院校开展的中外合作办学机构和项目。

下面依次从地区分布、合作对象、专业分布、办学形式和培养模式五个方面进行数据分析。

(一)地区分布

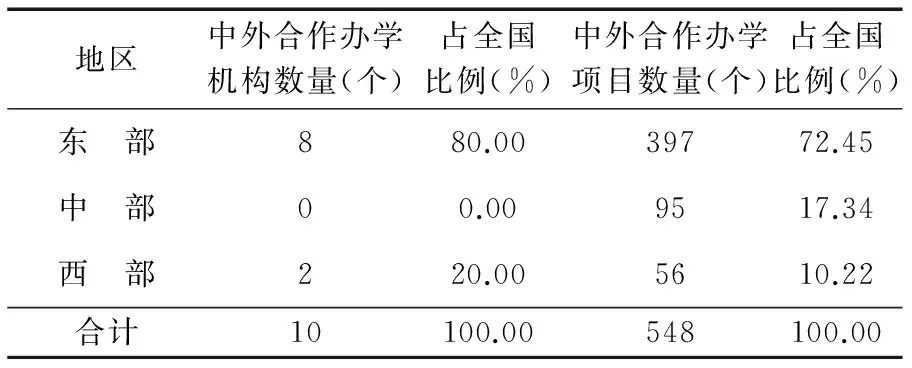

我国高职院校开展中外合作办学的规模及发展水平呈现东、中、西部分布不均衡现象(见表1),其中东部12个省、市、自治区举办的中外合作办学项目占总数的72.45%,举办的中外合作办学机构占总数的80.00%,这与我国东、中、西部经济发展水平及教育水平密切相关。

表1 我国高职院校中外合作办学情况区域对比

(注:资料来源于中华人民共和国教育部中外合作办学监管工作信息平台。)

(二)合作对象

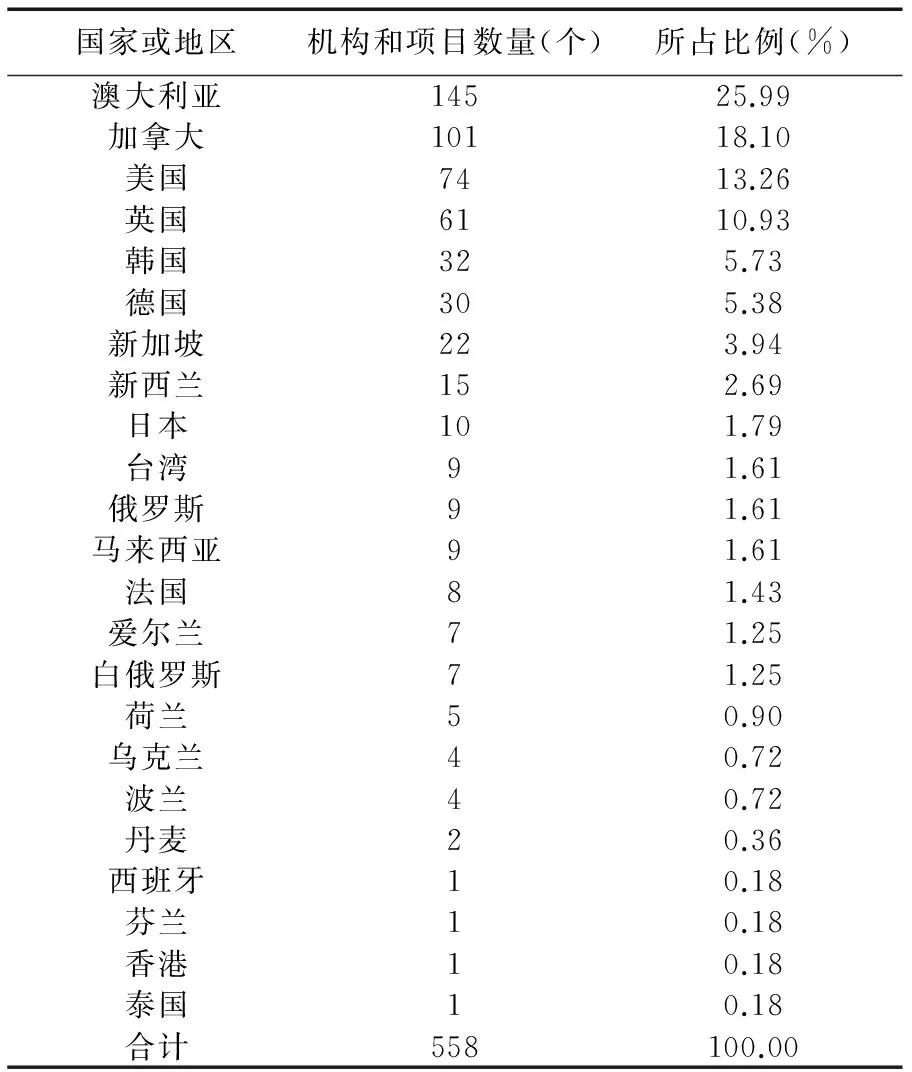

从合作对象的国别分布来看,我国高职院校中外合作办学的外方院校主要集中在澳大利亚、加拿大、美国、英国等职业教育发达的英语系国家(见表2),占中外合作办学机构和项目总数的68.28%。

表2 高职院校中外合作办学合作对象国分布情况

(注:资料来源于中华人民共和国教育部中外合作办学监管工作信息平台。)

(三)专业分布

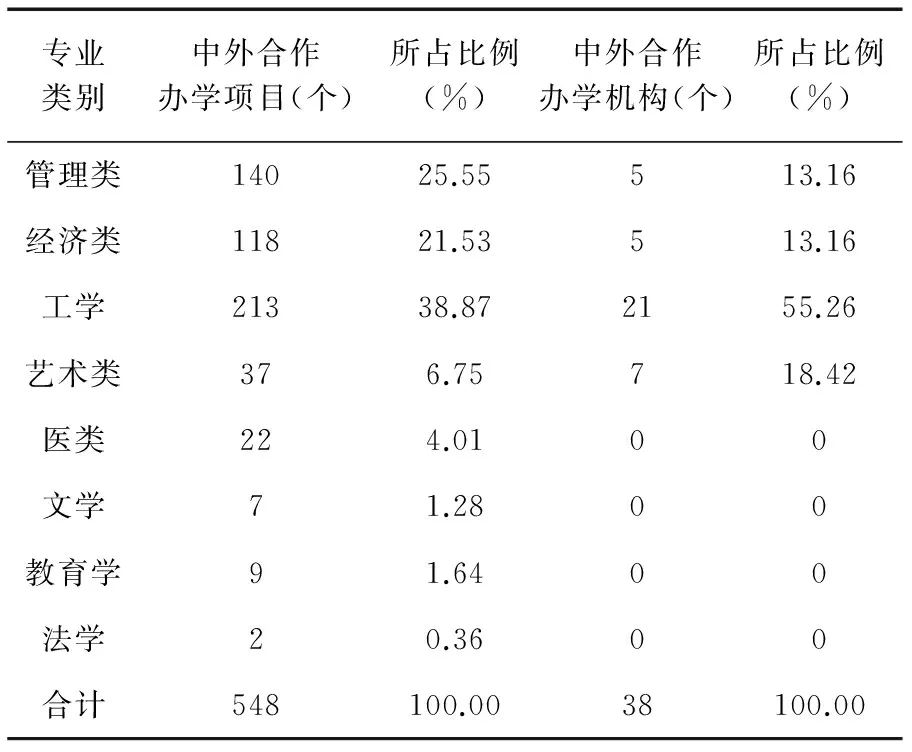

专业分布上,中外合作办学项目中经济、管理类专业占项目总数的47.08%,工学类专业占项目总数的38.87%,三者合计占项目总数的85.95%。中外合作办学机构中经济、管理类专业占专业总数的26.32%,工学类专业占专业总数的55.26%,三者合计占专业总数的81.58%(见表3)。

表3 高职院校中外合作办学机构和项目专业分布

(注:资料来源于中华人民共和国教育部中外合作办学监管工作信息平台,同一专业名称不同机构或项目重复计算。)

(四)办学形式

中外合作办学有机构和项目两种办学形式。中外合作办学机构有法人设置和非法人设置两种。按照《中华人民共和国中外合作办学条例》规定,中外合作办学机构应当具备《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国职业教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律和有关行政法规规定的基本条件,并具有法人资格。但是,外国教育机构同中国实施学历教育的高等学校设立的实施高等教育的中外合作办学机构,可以不具有法人资格[1]。中国教育机构应与相应层次和类别的外国教育机构共同制定教育教学计划,颁发中国学历学位证书或外国教育机构的学历、学位证书。中外合作办学机构颁发的外国教育机构的学历、学位证书,应当与外方教育机构在其所属国颁发的学历、学位证书相同,并在该国获得承认。

中外合作办学项目是指中国教育机构与外国教育机构以不设立教育机构的方式,在学科、专业、课程等方面,合作开展的以中国公民为主要招生对象的教育教学活动[3]。中外合作办学项目具有投资小、风险小、启动快、周期短、合作方式多样、对合作主体高校的从属性和依附性强等特点[4],我国高职院校基于办学层次及办学基础等现实原因,合作办学形式的主体为中外合作办学项目。截至2017年4月30日,我国高职院校设立的中外合作办学机构有10个,开展的中外合作办学项目548个。

(五)培养模式

据调查,我国高职院校中外合作办学机构及项目的办学层次绝大部分为3年制高等专科学历教育,其中,宁波城市职业技术学院中澳合作技术与继续教育学院是全日制教育和继续教育并举、学历教育与技术培训并重、高中后高职教育与初中后五年制高职教育并存。所有高职院校中外合作办学机构及项目纳入国家高等教育统一招生计划,完成学业的学生可获得我国普通高等学校专科毕业证书。我国高职院校中外合作办学培养模式有“3+0”“2+1”“2+2”“3+1”和“3+2”五种。

“3+0”培养模式是指中外合作办学机构或项目的学生,在国内接受中外教师双语联合授课,学习期满2年后,若达不到赴外方合作院校所在国的语言要求等学习条件或未能获得赴外方合作院校所在国有效签证,将继续在中方教育机构学1年,成绩合格者获得中方教育机构颁发的普通高等学校专科毕业证书。

“2+1”培养模式是一种双专科培养模式。中外合作办学机构或项目的学生,在国内接受中外教师双语联合授课,学习期满2年后,若达到赴外方合作院校所在国的语言要求等学习条件或获得赴外方合作院校所在国有效签证,将赴外方合作院校学习1年,成绩合格者获得我国高职院校颁发的普通高等学校专科毕业证书及外方合作院校所属国认可的专科文凭或证书。

“2+2”“3+1”和“3+2”培养模式属于专本连续后续培养模式,即获得中外专科毕业文凭的合作办学机构或项目的毕业生,若达到赴外方合作院校所在国的语言要求等学习条件或获得赴外方合作院校所在国有效签证,无需经过专升本考试,根据中外合作办学协议可赴外方教育机构(4年制本科院校)及其所在国认可学分的其他4年制本科院校继续就读1或2年,成绩合格者获得外方教育机构所在国认可的学士学位证书。

二、存在的问题与不足

客观地看,我国高职院校通过走中外合作办学之路,引进国外优质教育资源,学习和引进了国际先进成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和教学方法,增加了高等教育供给的多样性和选择性。同时,在与国外院校的合作交流过程中,中外双方互派教师,有利于教师更新专业知识,学习教育教学方法,开拓视野,创新思路,促进了高职院校教学质量和育人水平的提升。然而,通过对我国高职院校中外合作办学整体数据的分析及个案的研究,笔者认为我国高职院校中外合作办学尚存在着亟待解决的问题与不足。

(一)促进本土特色职业教育模式形成的目标尚未实现

“双元制”的职业教育制度是德国经济腾飞的“秘密武器”,在世界范围内享有盛誉,基础是德国发达的制造业,核心是校企合作、工学结合。新加坡在借鉴德国的基础上,结合本国经济发展和职业教育实际,创建了新加坡的双元制——“教学工厂”。通观我国高职院校举办的10个中外合作办学机构和548个中外合作办学项目,目前尚处在引进国外优质教育资源,对国际先进成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和数字化教育资源等的学习、运用及积累阶段。结合我国国民经济发展和职业教育实际,消化、吸收国外先进的职业教育理念与教学模式,创新本土特色的职业教育模式形成的目标尚未实现。

相当一部分高职院校将中外合作办学作为“锦上添花”“国际标签”,忽视它对教育、教学改革的推动作用。加上学历教育的中外合作机构及项目的招生纳入国家高等教育统一招生计划,而学费收入是高职院校办学经费的主要来源渠道之一,所以一旦出现实际到校学生数达不到计划数时,大部分高职院校将会在下一年度减少中外合作办学项目的招生计划数,甚至暂停中外合作办学项目招生,在某种程度上影响了中外合作办学的可持续发展。

同时,为满足学生就学选择的多样化及增强中外合作办学项目或机构招生吸引力,大部分高职院校中外合作办学项目或机构办学呈“贴牌+输出”的单向性特点。“贴牌”是指高职院校直接引进国外合作院校的课程、资格或毕业证书,引进国外合作院校的教学模式,学生在国内完成合作双方的课程学习,经考核合格后,可获得双方所属国认可的毕业文凭。“输出”是指将学生送到国外继续深造,如前文所述的“2+2”“3+1”“3+2”专本连续后续培养模式。这种将中外合作办学等同于学生出国留学预科班的并不鲜见,尤其是我国东部经济发达地区。这样的办学定位实际混淆了中外合作办学与一般的国际合作交流的差别,导致我国部分高职院校在选择外方合作院校时,过多地考虑外方合作院校“专升本”的能力。这种办学思路偏离了通过引进优质教育资源,深化高职院校应用型人才培养体制改革的初衷。

(二)办学模式有待完善

“办学模式是指在一定的历史条件下,以一定办学思想为指导,在办学实践中逐步形成的规范化的结构形态和运行机制。它是有关办学体制、投资体制、管理体制与高等学校之间形成的相对稳定的权力结构和关系[5]。”我国高职院校中外合作办学呈现国家行政主导的一元化办学体制。高职院校拟开展的中外合作办学机构和项目,经所属地方教育行政主管部门或政府依法批准设立和举办,并报教育部备案。高职院校中外合作办学形式有两种:一种是依附于中方高职院校、不具备法人资格的中外合作办学机构,一种是依附于中方高职院校某个与项目相关的二级学院或系、部的中外合作办学项目。相对于中方高职院校的主体地位,中外合作办学机构或项目往往处于从属地位,招生规模很小。

在投资机制上,中外合作办学属于“引智工程”,各参与方的办学目的往往是不一致的,外方主要是为了经济上的利益,其投入主要在课程设置、教材及教学方式输出、选派外籍教师等方面。而中方在基于学校基本经济利益保障的基础上,其办学目的主要是顺应上级教育主管部门对教育国际化的期许和提升自身办学的影响力等,为中外合作办学投入主体,其投入主要在教学设施设备、教师、教学管理等教学硬件及软件上。相比而言,中方投入远大于外方,承担的风险也远远大于外方,有悖于中外合作办学的对等性。

在管理体制上,存在着中方高职院校教育管理与中外合作办学机构或项目管理“两张皮”的现象。即高职院校设立独立于国内学历教育的专门机构管理中外合作办学机构或项目,独立运行引进的外方教材、教学模式及管理模式等。这种“两张皮”的管理模式导致高职院校学历教育与中外合作办学机构或项目管理的分离,不利于高职院校在较短的时间内,通过中外合作办学项目的管理和教学组织,学习和吸收国外职业教育的先进教学理念、教学模式、管理模式,创新我国职业教育。

(三)办学质量保障体系不健全

教育教学质量是中外合作办学的生命线。为进一步规范中外合作办学秩序,提高办学质量,促进中外合作办学更健康发展,教育部目前采取4项措施加强中外合作办学监管。即重点推进“两个平台”和“两个机制”建设,积极构建中外合作办学质量保障体系,以期对中外合作办学实施“输入—过程—结果”全方位监管。

“两个平台”即中外合作办学监管工作信息平台和中外合作办学颁发证书认证工作平台。依托教育部教育涉外监管信息网开通中外合作办学监管工作信息平台,通过办学监管信息公示,实施对中外合作办学的动态监管,并向社会和广大就学者提供较全面和可靠的就学指导和服务信息。开发中外合作办学颁发证书认证工作平台,加强所颁发学历学位证书认证工作。“两个平台”从源头和结果保障了广大就学者的利益。

“两个机制”即中外合作办学质量评估机制和中外合作办学执法和处罚机制的建立。教育部办公厅2009年颁布了《中外合作办学评估方案(试行)》(教外厅〔2009〕1号),通过自我评估与抽查评估相结合的方式开展中外合作办学质量评估,建立中外合作办学质量评估机制。根据法规的要求强化办学单位和各级管理部门的责任,建立中外合作办学执法和处罚机制。“两个机制”试图通过办学过程的监管,确保中外合作办学质量。

自1995年原国家教委颁布《中外合作办学暂行规定》(教外综〔1995〕第31号)以来,我国已初步建立了中外合作办学质量保障体系,但主要依靠的是外部行政手段。中外合作办学评估工作存在自评不够全面深入、合作办学利益相关者未能充分参与等情况。中外合作办学作为我国高等教育形式的补充,其质量保障体系存在有待完备的方面,尤其是评估指标体系科学化、量化方面还有较长的路要走。

(四)引进优质资源不足,学科专业设置不均衡

如前文所述,我国高职院校中外合作办学项目中47.08%的项目专业为经济、管理类专业,而培养我国制造业急需的高技术技能型人才的工学类专业只占项目总数的38.87%,显现学科专业设置的不均衡,工学专业等优质教育资源引进有待加强。虽中外合作办学机构中经济、管理类专业占专业总数的26.32%,工学类专业占专业总数的55.26%,但高职院校举办的中外合作办学机构仅有10个,远远低于548个中外合作办学项目。

从生源情况看,专科层次的中外合作办学,主要是为家庭经济条件较好、高考成绩不理想的学生提供了更多的就学选择机会,招收学生的录取分数线一般为各省份的专科建档线。基于生源素质和投资机制,为保证招生,确保合作办学双方的经济利益,大多数高职院校偏重于选择办学投入较低、对实训要求不高及双语专业教师培养难度较低的管理类、经济类专业开展中外合作办学,打开学校中外合作办学局面。

《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》中明确指出,“引进境外优质资源,加强与信誉良好的国际组织、跨国企业以及职业教育发达国家开展交流与合作,探索中外合作办学的新途径、新模式[6]”,“重点服务中国制造2025,主动适应数字化网络化智能化制造需要,围绕强化工业基础、提升产品质量、发展制造业相关的生产性服务业调整专业、培养人才[6]”。由于我国义务教育阶段学生外语学习语种主要为英语,导致高职院校68.28%的中外合作办学机构及项目合作对象国为澳大利亚、加拿大、英国、美国等英语系国家,只有5.39%中外合作办学机构及项目是与基于发达的制造业发展起来的职业教育先进国家德国合作的,折射出高职院校中外合作办学服务国家及区域经济发展,引进境外优质职业教育资源还大有潜力可挖。

三、对策建议

《国家教育事业发展“十三五”规划》中明确指出“提升中外合作办学质量。加强中外合作办学管理,完善准入制度,简化审批程序,完善评估认证,强化退出机制,加强信息公开,健全质量保障体系。建立合作办学成功经验共享机制,突出合作办学对学校教学改革的推动作用。重点围绕国家急需的自然科学与工程科学类专业建设,引进国外优质教育资源,建设一批示范性合作办学机构和项目,鼓励和支持职业学校与国外一流职业学校开展合作办学,培养高水平技术技能人才[7]”。结合前文的分析研究,针对我国高职院校中外合作办学中存在的问题和不足,笔者给出以下对策建议:

(一)回归开展中外合作办学初衷,促进我国高职教育教学改革创新

高职院校开展中外合作办学的根本目的,是通过与国外一流职业院校开展合作办学,引进国外优质教育资源,推动我国职业院校教育教学改革。因此,高职院校开展中外合作办学,应以推动学校教育教学改革、提升学校人才培养水平为根本出发点,严把合作项目“选择关”。

高职院校中外合作办学项目的选择,一是要基于高职院校办学定位及专业特色,选择职业教育发达国家类型相同、专业相近、信誉良好的高水平院校开展交流与合作,探索中外合作办学的新途径、新模式。二是服务中国制造2025,选择引进在发达制造业基础上发展起来的职业教育先进国家的工科类专业,主动适应数字化、网络化、智能化制造需要,培养高水平技术技能人才,提升工科类专业职业教育水平。三是在学习和引进国外先进成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和数字化教学资源的同时,结合自身办学优势,共建专业、实验室或实训基地,形成本土特色的、与国际接轨的课程、教材及职业培训体系,实现教育教学改革的目标。

(二)发挥宏观政策指导作用,完善中外合作办学模式

针对高职院校中外合作办学的国家行政主导的一元化办学体制,各级政府及教育行政主管部门应组织有关专家结合区域经济、产业发展及人才需求实际开展调研论证,从区域经济、产业发展及人才需求出发,加强中外合作办学学科专业的规划和政策引导,出台高等职业教育中外合作办学的学校及学科专业指导目录,明确发展目标、发展思路、主要任务和政策措施,鼓励、指导服务中国制造2025和区域经济、产业发展开展相关专业的中外合作办学。提升与韩国、新加坡等新兴经济体国家高水平职业院校的合作比例,缓解引进优质资源与控制办学成本之间的矛盾。

在投资机制上,各级政府应出台相应政策,鼓励和引导区域经济实体、跨国企业等在资金、实验实训设施设备等方面对高职院校中外合作办学进行投入,减轻高职院校中外合作办学的压力,充分发挥高职院校的办学优势,培养服务区域经济、产业发展的“国际化”高技术技能型人才。

(三)探索建设数据平台,健全中外合作办学质量保障体系

目前教育部重点推进“两个平台”和“两个机制”建设,主要依靠行政手段对中外合作办学实施“输入—过程—结果”全方位监管,其核心工作是中外合作办学机构或项目评估。

中外合作办学机构或项目评估采用自我评估与抽查评估相结合的方式进行。首先,评估对象对照“中外合作办学机构(或项目)评估指标体系”,按要求在规定时间内完成自我评估。其次,自我评估的基础上,以专家会议或通讯评议的方式对自我评估情况进行初评并确定重点考查的范围和内容。第三,专家组对所确定的重点考察范围和内容进行实地考察评估,根据“中外合作办学机构(或项目)评估指标体系”,完成对被评中外合作办学机构或项目的分项评价、总体评价及考察报告。教育部和地方主管部门将把评估结果作为对合作办学进行管理评价的重要内容和依据,评估结果除以适当方式向评估对象反馈,还将通过教育部中外合作办学监管工作信息平台等公开途径发布。其中,专家考察报告将提供公开查阅。

中外合作办学作为我国高等教育形式的补充,在近22年的发展历程中,一直处在经验的积累中。国家教育行政主管部门应组织专家开展专题调研,进一步量化、科学化“中外合作办学机构(或项目)评估指标体系”,指导高职院校规范中外合作办学行为。探索建立“中外合作办学数据采集平台”,便于各级教育行政主管部门全面及时掌握中外合作办学工作状况,以此为依据开展中外合作办学评估工作,促进高职院校自觉规范中外合作办学行为。

(四)创新合作方式,引进国外优质职业教育资源

1.开展基于企业职业培训项目的中外合作办学。“产教融合、工学结合”是职业教育的基本要求和本质特点。为促进我国职业教育健康发展,教育部与国际知名企业及其在华投资的合资企业签订了合作协议,引进国际知名企业的职业培训体系、课程、教材等,借助企业职业培训平台开展职业院校“双师型”教师的培训。典型的有教育部与丰田汽车(中国)有限公司和一汽丰田汽车销售有限公司签订的合作建立T-TEP学校协议,与上海通用汽车有限公司签订了上海通用汽车维修服务技能ASEP校企合作项目。该项目毕业生可获得职业院校的学历文凭的同时,可获得相应跨国企业办法的培训资质证书。

丰田的T-TEP已经在全球50多个国家开展,通用ASEP校企合作项目在北美已有28年的成熟经验,两个项目都有与国外职业院校成功合作的范例。截至2010年底,我国共有31所职业院校导入丰田T-TEP项目,上海通用ASEP项目已与我国16所职业院校正式建立了合作关系。如果这些职业院校开展基于企业职业培训项目的中外合作办学,选择与丰田T-TEP项目或通用ASEP项目成功合作的国外职业院校开展合作办学,更有利于中外合作办学的可持续发展。

基于企业职业培训项目的中外合作办学,可以实现学校、企业、学生“三赢”的效果:一是基于企业职业培训项目成熟的课程、教材及培训体系,拥有经企业培训的“双师型”教师和按企业标准建设的实训场所及企业捐赠设备等开展合作办学的良好基础,中方职业院校可大大降低合作办学投入;二是通过与国外职业院校合作,可创造中方学生赴外方院校学习交流的机会,提升学生外语能力,培养国际化技术技能型人才,提高人才培养水平;三是学生可获得中外双方认可的学历证书及企业职业培训项目的资格证书。

2.建立区域中外合作办学共享机制。以湖北省为例。汽车产业是湖北的重要支柱产业,已建成十堰、襄阳、武汉沿汉江沿线,荆州、黄石沿长江沿线两条汽车产业聚集带[8]。湖北高职院校以为区域经济发展培养高技术技能型人才为己任,纷纷开设了汽车类专业。笔者根据2013年湖北省高职高专招考目录的统计,湖北地区开设汽车类专业的高职院校有31所,位于武汉的有14所。其中,位于湖北十堰的湖北工程职业学院和湖北荆州的荆州职业技术学院两所高职院校与德国“F+U”萨克森职业培训学院开展了“汽车检测与维修技术”专业的合作办学项目。由此可见,湖北省境内举办的汽车类专业中外合作办学项目数量与湖北省汽车支柱产业的地位不相称。分布上,位于“车城”十堰的湖北工程职业学院与德国“F+U”萨克森职业培训学院开展了“汽车检测与维修技术”专业的合作办学项目,汽车产业已成为第一大支柱产业的武汉[9],无一所高职院校开展汽车类专业中外合作办学。主要原因在于以下几点:一是各大汽车制造商间的技术壁垒。现代汽车维修是以机、电、液一体化系统诊断为核心的综合诊断技术,技术资料主要为汽车制造商的维修手册或资料光盘,以准确诊断故障点为目标,以定量分析为基础,主要采用仪器仪表检测分析和部分直观检查的方法来完成。二是办学投入高。面向汽车后市场的汽车类专业对实训条件的要求高,需要原厂车型、专用维修工具、检测仪器及维修手册等,导致合作办学项目的投入远远高于商科、管理类及信息技术类专业,主要体现在培训课程及教材体系、实训场地及设备、师资的投入上。如何突破汽车类等工科类专业开展中外合作办学的难点,成为摆在各高职院校面前的课题。笔者认为走区域中外合作办学共享机制是一条可行之路。

《国家教育事业发展“十三五”规划》明确指出:“提升中外合作办学质量”,“建立合作办学成功经验共享机制,突出合作办学对学校教学改革的推动作用[7]。”湖北省教育行政主管部门应结合本省职业教育发展现状,出台相应的政策及措施,引导和鼓励高职院校建立区域中外合作办学共享机制,走集合效应降低工科类专业合作办学的成本,稳定招生规模,促进湖北省职业院校中外合作办学的发展。

如以湖北工程职业学院与德国“F+U”萨克森职业培训学院开展“汽车检测与维修技术”专业合作办学项目为基础,联合十堰、襄阳地区高职院校建立沿汉江汽车产业聚集带中外合作办学共享项目,合作培养国际化的汽车类职业技术人才。指导位于武汉的湖北交通职业技术学院(丰田T-TEP)和武汉交通职业学院(上海通用ASEP示范院校)开展基于企业职业培训项目的中外合作办学,借汽车职教集团平台,联合位于武汉的14所高职院校共同开发汽车类专业中外合作办学项目,遴选外方合作院校,培养具有国际视野的汽车专业技术人才。

[1]国务院.中华人民共和国中外合作办学条例[Z].2003.

[2]中国高等职业教育院校达1300余所在校生过千万[EB/OL].(2016-06-28)[2017-05-30].http://news.sina.com.cn/o/2016-06-28/doc-ifxtmwri4865474.shtml.

[3]教育部.中华人民共和国中外合作办学条例实施办法[Z].2004.

[4]银丽丽.高等教育中外合作办学历史研究[D].厦门大学,2014.

[5]潘懋元,邬大光.世纪之交中国高等教育办学模式的变化与走向[J].教育研究,2001(3):3-7.

[6]教育部.高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018)[Z].2015.

[7]国务院.国家教育事业发展“十三五”规划[Z].2017.

[8]湖北大力发展汽车产业[EB/OL].(2015-12-22)[2017-05-29].http://www.most.gov.cn/dfkj/hub/zxdt/201512/t20151221_123067.htm.

[9]汽车连续7年蝉联武汉第一大支柱产业,撑起武汉工业脊梁[EB/OL].(2016-06-28)[2017-05-30].http://mt.sohu.com/auto/d20170426/136616583_558547.shtml.

2017-04-21

中国交通教育研究会教育科学研究课题“交通类高职院校中外合作办学运作模式研究”(编号:交教研0602-17)。

李 青(1968-),女,湖北武汉人,武汉交通职业学院副教授,主要从事物流管理、高职教育研究。

10.3969/j.issn.1672-9846.2017.02.013

G717

A

1672-9846(2017)02-0063-07