受贿罪量刑失衡问题实证研究

邵栋豪

(重庆工商大学 重庆廉政研究中心,重庆 400067)

受贿罪量刑失衡问题实证研究

邵栋豪

(重庆工商大学 重庆廉政研究中心,重庆 400067)

从司法实践看,受贿罪量刑存在严重失衡现象,造成这一状况的原因既有潜规则盛行的因素,又有错误司法的原因。同时,现行法律和司法解释本身存在的缺陷与不足是导致量刑失衡的制度性要素。革除受贿罪量刑失衡的弊端,应当通过司法解释限制法官在量刑中的自由裁量权、确立同种数罪并罚的处罚原则和将数额、情节(非量刑情节)作为量刑的基础这三方面上取得突破。

受贿罪;量刑失衡;潜规则;自由裁量权;反腐败

十八大以来,党中央坚持“老虎”“苍蝇”一起打和依法反腐的基本方针,取得显著成效,但在依法反腐,尤其是在对腐败分子的量刑方面,却存在诸多弊端,造成了严重的罪刑失衡。本文以十八大后被查处且判刑的省部级及十个有代表性的省部级以下领导干部的量刑情况为样本,分析两类标本各自及相互之间量刑失衡的实际并做相应的研究探讨,以期为受贿罪量刑失衡问题的纠正有所裨益。

一、受贿罪量刑失衡问题的数据及分析

(一)量刑失衡情况的分类考察

1.十八大后被查处的省部级领导干部量刑情况

表1 十八大后被查处的省部级领导干部量刑情况

续表序号姓名数额(万元)自首/立功/坦白等处罚受贿罪主刑他罪及主刑数罪并罚16蒋洁敏1403自首、全部退缴、认罪悔罪法定从轻12年巨额财产来源不明1476万处5年、国有公司人员滥用职权处5年16年17杨刚1379坦白、全部退缴法定和酌定从轻12年18谭栖伟1143坦白、全部退缴法定从轻12年19李崇禧1109坦白、全部退缴、认罪悔罪法定和酌定从轻12年20陈安众810坦白、全部追缴法定和酌定从轻12年21陈柏槐28312年滥用职权罪处8年17年22阳宝华1356坦白、全部追缴或退缴法定从轻11年23祝作利854坦白、全部退缴法定从轻11年

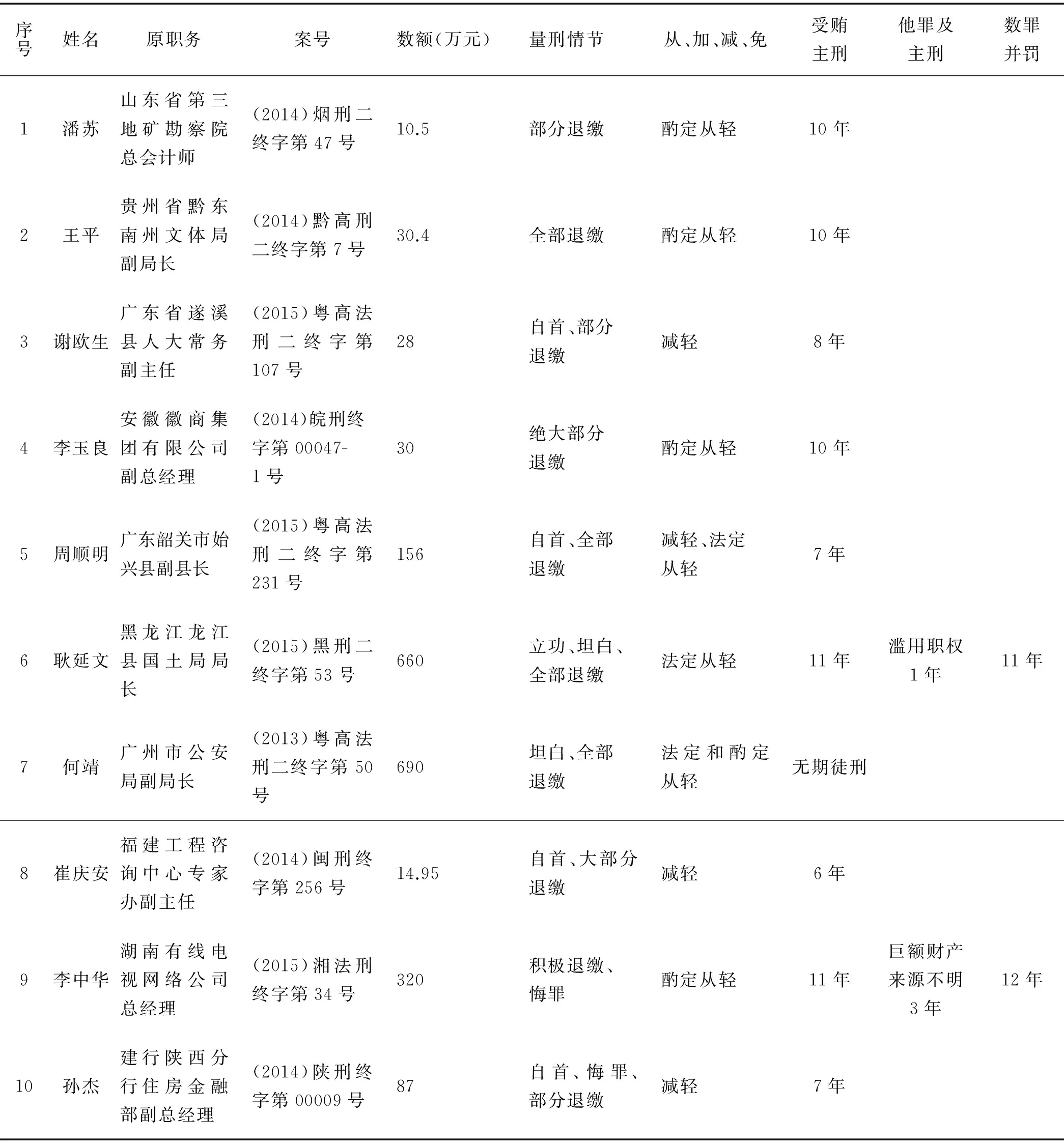

表2 被查处的省部级以下部分领导干部量刑情况

(二)受贿罪量刑的三大潜规则

1.部分退缴难以酌定从轻处罚

司法实践中,存在着退缴和追缴不分的现象,尽管《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》(以下简称《量刑指导意见》)在措辞上将退缴和追缴均用退缴一词统辖,但通过处罚幅度对退缴的主动程度做了调整,事实上认定了退缴和追缴的区别,但在判决书或裁判文书中,尽管也存在退缴和追缴的语词差异,但鲜与刑罚处罚挂钩。尤其在退缴与酌定从轻处罚的关系上,《量刑指导意见》第8条规定,“对于退缴、退赔的,综合考虑犯罪性质,退缴、退赔行为对损害结果所能弥补的程度,退缴、退赔的数额及主动程度等情况,可以减少基准刑的30%以下。”该规定包含三层含义,第一,是否酌定从轻处罚取决于犯罪性质、损失填补程度、退缴数额和主动程度四种情节;第二,既可以酌定从轻也可以酌定不从轻,不是应当性要求;第三,酌定从轻处罚的幅度为基准刑的30%以下。其中,第一层含义中的犯罪性质、损失填补程度、退缴数额和主动程度是酌定从轻处罚需要考量的四大要素,损失填补程度和退缴数额是对酌定量刑情节在数额上的要求,毋庸讳言,损失填补程度和退缴数额越大,酌定从轻处罚的可能性及幅度也应越大;主动性越强、配合退缴越积极,酌定从轻处罚的可能性及幅度也应越大。遗憾的是,从上述裁判来看,部分退缴者不管多么积极主动,一般均难以被从轻处罚,谢欧生受贿案、孙杰受贿案、冀文林受贿案、沈培平受贿案、谭栖伟受贿案等均是如此,*根据中国裁判文书网及其他权威机关公布的裁判结果,谢欧生、孙杰均因自首而获减轻处罚,冀文林因自首、立功而分别获得从轻和减轻处罚,沈培平因重大立功而获从轻处罚,谭栖伟因坦白而获从轻处罚。在上述案件中,如果行为人有自首、立功等法定从轻或减轻处罚情节,裁判会考虑相应处罚,但如果仅有部分退缴,不管多么积极主动,则这一酌定情节不会在量刑中有所考虑和体现。这显然与《量刑指导意见》的精神相悖。

2.自首一般减轻处罚

这主要体现在表二列举的对省部级以下官员的量刑中,这种量刑模式严格执行了数额标准,即凡是受贿数额在十万元以上的,首先确立十年的基准刑,在此基础上根据行为人的具体情节(如自首、立功、坦白、认罪悔罪和退缴等)进行刑罚裁量。但量刑中的具体操作时,只要有自首存在,一概减轻处罚,从轻处罚不再适用。这种近乎一概减轻处罚的做法并不具有合理性,尽管刑法第67条规定对自首的犯罪分子“可以从轻或者减轻处罚”,也同时规定了“犯罪较轻的,可以免除处罚”。 但这种针对自首的从轻、减轻和免除处罚并不具有随意性,依据法律解释原理,从立法“犯罪较轻的,可以免除处罚”之规定看,从轻、减轻或者免除处罚量刑情节的采用,是以犯罪行为本身的性质为评价对象的,鉴于此,对行为人从轻还是减轻处罚应当以犯罪行为本身轻重为基础,而表2所列举的对省部级以下官员之自首情节的刑罚裁量均为减轻处罚,且减轻幅度较大,如周顺明等。但因自首被减轻处罚的官员中,不乏犯罪行为本身较重的案例,如周顺明、孙杰等。这种遇到自首便减轻处罚的做法还会产生其他两个不利后果,一是如何适用从轻情节?是否从轻情节成了虚置条款?二是会挤压立功的存在空间,因为自首和立功存在层进关系,作为行为人而言,首先应当就自己的犯罪事实彻底如实供述,在此基础上推己及人,将自己所知晓的他人犯罪事实检举揭发。尽管实践中存在对自己的罪行只供述一部分甚至少部分,而主要检举揭发他人犯罪事实的案件,但从立法精神而言,是不被允许的。

3.量刑回避十四年的刑期

从上列图表可以看出,在刑罚裁量中,司法判决均回避了14年的有期徒刑刑期,这在表1被查处的省部级领导干部的量刑中表现得尤为突出,迄今为止被判刑的23名省部级官员的量刑中,均达到数额特别巨大的标准,因而对应的法定刑均在十年以上,其中有21名被判处十年以上十五年以下的有期徒刑,不可思议的是,在该量刑幅度内,具体刑罚有15年、13年、12年和11年,而却无一人被判处14年有期徒刑,其中的缘由不得而知。上述案件的审理法院均是中级人民法院,总体而言,法官素质相对较高,审判经验相对丰富,即便如此,14年的刑量却没有在任何一份判决书中出现。上述21名被判处有期徒刑的被告,作为曾经的省部级领导干部,在被查处和审判的当时均在全国产生一定影响,相应的审理法院也是慎而又慎,但裁判结果中不见14年的现象却让人难以理解,期待法官和法院在未来的判后说理中能够给予解释。“法律的原则——规则和原理,本身并不足以预示和解释案件是怎样判决的。法官和陪审团通常是根据他们的个人信念和情感来断案的,只是在实际上已经这样断案之后才到书面的法律中寻找合法理由。”[1]

(三)导致量刑失衡的三大错误

1.从轻处罚与处刑无期、有期十五年的冲突

依据刑法第62条的规定,从轻处罚是指犯罪分子具有刑法规定的从轻处罚情节,应在法定刑限度内判处刑罚,这里的法定刑限度内是指行为对应的法定刑幅度,因而当犯罪分子具有从轻处罚的情节时,便应当在相对应的法定刑限度内选择较轻的刑罚。依据刑法第63条的规定,减轻处罚是指犯罪分子具有刑法规定的减轻处罚情节,应在法定刑以下判处刑罚;若刑法规定了数个量刑幅度,则应在行为对应的量刑幅度的下一个量刑幅度内处刑。依据刑法第67条第3款的规定,当犯罪嫌疑人不具有一般自首和余罪自首的情节,但能如实供述自己的罪行的,可从轻处罚。对于此处所提到的“罪行”,两个司法解释均对其进行了限定,一是1998年最高法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定,当已被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯如实供述司法机关尚未掌握的罪行与司法机关已掌握或判决确定的罪行属同种罪行的,可以酌情从轻处罚;若如实供述的同种罪行较重,一般应从轻处罚。二是2009年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第二条的规定,若办案机关掌握部分犯罪事实,而犯罪分子交代了其他同种犯罪事实可以酌定从轻处罚;若办案机关仅掌握小部分犯罪事实,犯罪分子交代大部分未被掌握的同种犯罪事实的,一般应当从轻处罚。从上述规定可以看出,对于如实供述同种犯罪的坦白,在处罚上,应根据供述案件的性质及轻重决定酌定从轻处罚还是一般应当从轻处罚。实践中,不少司法裁判对自首、立功和坦白及法定从轻、酌定从轻和减轻等理解错误。如在刘铁男案中刘铁男交代了大部分未被掌握的受贿犯罪事实,不属于自首和立功,只能属于坦白,属于一般应当从轻处罚的情形,却又被判处无期徒刑。无期徒刑是绝对确定的法定刑,不存在较重的无期徒刑和较轻的无期徒刑之分,因而在认定自首并依法从轻处罚的情况下,无期徒刑的裁判不仅与法理相违背,也与法律规定相违背。同理,在王永春、郭永祥、郭有明、李东生、廖少华、倪发科、季建业和李达球等受贿案中,所有犯罪人均被认定为自首、立功或坦白情节,而且均被依法从轻处罚,但却均被处以15年有期徒刑,显然是量刑错误。从轻处罚的15年根据何在?肯定不是来自无期徒刑,因为如果来自无期徒刑,则一定是减轻处罚,而所有8个案件的行为人均未被减轻处罚,那从轻处罚的15年到底来自哪里?答案只有一个:量刑错误。

一句话,在无期徒刑这一绝对确定的法定刑条件下,不存在从轻处罚的情形;在行为对应的法定刑幅度内,从轻处罚绝对不应被裁定为顶格处罚。因而,裁判中认定行为人具有从轻处罚情节却又处以无期徒刑或单罪条件下又处以15年有期徒刑均是错误的判决。

2.犯罪数额(或其他特别严重情节)被过分淡化、量刑情节被过分强调

在郭永祥案中,受贿4 346万,有坦白和全部追缴的量刑情节,法院裁量对其依法从轻处罚和酌定从轻处罚,判处有期徒刑15年;而季建业受贿1 132万,具有坦白和全部退缴的量刑情节,法院裁量对其依法从轻处罚和酌定从轻处罚,判处有期徒刑15年。上述两案中,郭永祥的犯罪数额几乎是季建业的4倍,量刑情节也基本相同,不同之处在于郭永祥的赃款是被追缴而季建业是主动退缴,因而季建业的悔罪态度更好,但两人均被处以顶格15年的法定刑。显然,这违背了刑罚应以犯罪行为为基础,兼及量刑情节的基本原理,将量刑情节作为主导量刑的要素,同样的情形也体现在姚木根和许杰的量刑中。

3.对量刑情节与处罚的关系理解错误

减轻处罚与从轻处罚的界限并不明显,沈培平案中,重大立功后“在接受审查之前有毁灭罪证的行为,且受贿赃款、赃物未全部退缴,因此对其重大立功表现,依法不予减轻处罚,但可从轻处罚”,重大立功后毁灭罪证可以互相抵消吗?按照刑法第68条的规定,成立重大立功的,“可以减轻或者免除处罚”, 换言之,从轻处罚不是重大立功这一量刑情节的刑罚裁量依据,不难看出,若使法官真正理解我国刑法第三条罪刑法定原则所蕴含的法无明文规定不为罪、法无明文规定不处罚的基本思想,不仅有很长的路要走,而且会走得相当艰难。审理上述案件的法院均为中级法院,承担着大量疑难复杂案件的审理工作,法官的审判经验较为丰富;对刑事法官而言,自首、立功、坦白、退缴和认罪悔罪,法定从轻、酌定从轻、减轻和免除处罚都是在审判实践中经常接触并适用的内容,对如此耳熟能详的规定的把握尚且如此,对其他有关罪刑规范内容的掌握就更不好预估和评价了。

二、现行法律、司法解释对量刑失衡规制乏力

《刑法修正案(九)》对受贿罪的入罪和量刑标准进行了修正,将原来的具体数额修正为抽象数额或情节,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《贪污贿赂案件解释》)对抽象数额和情节进行了具体化。其中,有代表性的变动之一是将数额特别巨大的标准提升为300万元,但这种单纯数额的变动根本无法解决问题,将会造成新的量刑失衡,因为无论数额如何提升,若制约瓶颈不能突破,量刑失衡便会一直存在。目前调整罪刑失衡的做法是最高人民法院通过发布司法解释强行推动,如最高人民法院《关于重大贪污受贿犯罪案件量刑意见》(2016年)关于“贪污、受贿数额不满二千万元,一般判处十五年以下、十年以上有期徒刑”“贪污、受贿数额在二千万元以上不满一亿元的,一般判处无期徒刑”和“贪污、受贿数额一亿元以上的,一般判处死刑缓期二年执行”的规定。事实上,该做法只能使得各级法院法官越来越依赖于这种以固定数额为基础的规范性文件,不仅法官的自由裁量权被限制过死,而且通过立法方式制造出新的量刑失衡类型,与司法解释的初衷已渐行渐远。

三、改进思路

(一)通过司法解释限制法官在量刑中的自由裁量权

原本期待《刑法修正案(九)》能对“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”的情形相对应的法定刑进行立法上的细化和剥离,遗憾的是,新法仍然沿用原法“打包”的规定,即“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑……或者死刑”。事实上,这种将有期徒刑、无期徒刑甚至死刑杂糅到同种行为不法和结果不法对应的法定刑中的立法并不科学,这种做法不仅使得法官的自由裁量权过大而难以控制,而且违背了不同刑种应当分别规定的刑法原理,尽管我国立法中不乏这样的立法例,但确是立法不成熟的表现。根据我国法律解释的实践,在立法存在缺陷的情况下,可以通过司法解释进行矫正,但遗憾的是,司法解释也鲜有对同一条款中的行为不法和结果不法对应的不同刑种进行解释和明确化的先例,相反,司法解释在这一问题上错误明显,如最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见(2014)》第(六)类盗窃罪第一条第(3)项“达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的,可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点”的规定便是错误的典型,依据刑法第264条“数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑”的规定,达到数额特别巨大或者有其他特别严重情节的标准时,其基准刑的确定既有可能是十年也有可能是无期,最终的确定要视数额特别巨大或其他特别严重情节的程度,但《关于常见犯罪的量刑指导意见(2014)》将其基准刑确定为“十年至十二年有期徒刑”,换言之,无期徒刑只能在上述10~12年的基准刑基础上确定,但司法解释忽略了有期徒刑和无期徒刑分属于不同刑种这一关键要素,当基准刑被确定为12年时,无论如何也不可能再通过数额累加到无期徒刑,而且无期徒刑不可能作为有期徒刑的结果加重犯而存在。笔者建议,司法解释应当通过数额和情节对有期徒刑、无期徒刑和死刑(死刑缓期两年执行和死刑立即执行)制定大体适用标准,而不应把过大的自由裁量权留给法官。

(二)确立同种数罪并罚的处罚原则

《刑法修正案(八)》将数罪并罚的总和刑期从20年延长为25年,以期缓解无期徒刑与20年之间的巨大空档。就修法的初衷而言,立法者期待通过延长数罪并罚的期间达到量刑均衡的目的,这不仅包括异种数罪还应包括同种数罪。但由于我国刑法理论与司法实践长期以来坚持同种数罪不并罚的量刑原则,因而这一修正对同种数罪的并罚并无影响,这显然不利于同种数罪的量刑均衡。笔者的基本观点是,判决前一人犯数罪的应当并罚,无论从刑法的本体还是从刑事政策的角度都是如此。从刑法本体看,犯罪的成立是以行为不法为基础,在特定情况下兼及结果不法,这里的行为不法是以被独立评价的行为对应的构成要件为基础的,当构成要件所要求的要素齐备,则相应的罪名成立。因而当存在数个同种罪名时,一定存在数个独立的构成要件,也一定存在数个独立的行为,数个行为之间并无牵连、竞合等关系。由于我国刑法对死刑和无期徒刑采取限制加重原则,而对有期徒刑和拘役等采用并加原则,因而从刑法立法的本意讲,“对于同种数罪,也应当坚持‘一罪一刑’的原则,亦即,应当实行数罪并罚。”[2]

从刑事政策看,当异种罪名数罪并罚时,在有期徒刑的架构内,犯罪人的刑期远大于同种数罪不并罚时数额累加后被判处的刑罚,而被并罚的数罪中不少存在轻罪。如安徽省原副省长倪发科案中,行为人构成受贿罪和巨额财产来源不明罪,犯罪数额分别是1 296万和578万,处刑分别是15年和4年,由于是异种数罪,决定执行17年。假设行为人只构成受贿罪,巨额财产来源不明罪的犯罪数额全部转变为受贿罪的犯罪数额,则根据目前受贿犯罪的量刑情况可知,行为人的处刑仍为15年。相对于受贿罪,巨额财产来源不明罪为轻罪,但在上述假设中,因同种犯罪不并罚而导致的量刑失衡问题的严重性可见一斑。在同种犯罪不并罚的条件下,在有期徒刑限度内,由于15年是制高点,因而难以实现量刑均衡,应当充分利用25年的数罪并罚跨度,缩小与无期徒刑之间的巨大空档,真正实现量刑均衡。

(三)应将数额和其他情节作为量刑的基础

这里的其他情节是指作为构成要件的犯罪情节以及法定刑升格的加重情节,而不是立功、自首、坦白等量刑情节,抛开犯罪情节而只关注量刑情节,无疑使刑罚裁量只关注事后行为人认罪悔罪情节,而忽视行为对法益的威胁或危害程度,是一种本末倒置的做法,在上述两图表中所列对行为人的处罚过分关注或仅关注量刑情节而忽略甚至不顾犯罪情节的做法,是造成量刑失衡的重要根源。

受贿罪入罪构成要件的“其他较重情节”仍是一定意义上的数额犯,并非单纯抛开数额的情节,因为无论入罪还是加重形态,其中的“其他较重”“其他严重情节”和“其他特别严重情节”均要与数额结合方能成立,而情节则包括多次索贿,为他人谋取不正当利益致使公共财产、国家和人民利益遭受损失以及为他人谋取职务提拔和调整。但不管数额还是情节,均是定罪和量刑的基础性要素,是伴随行为和结果的行为不法和结果不法,刑罚裁量中的基准刑正是以行为不法和结果不法为基础而确立。至于自首、立功、坦白、退缴和认罪悔罪等,则是与行为不法和结果不法没有关系的事后情节,因而必须在依据行为不法和结果不法所确立的基准刑的基础上进行相应裁量,如果没有减轻和免除处罚情节,则针对基准刑的调整力度不会太大。鉴于此,罔顾犯罪数额的巨大差异而过分注重罪后情节,并在事实上将罪后情节作为确定刑罚的基础,是对行为不法和结果不法及罪后情节之功能的错误理解。

[1] 布莱克.社会学视野中的司法[M],郭星华,等,译.北京:法律出版社,2002.

[2] 张明楷.论同种数罪的并罚[J].法学,2011(1).

(责任编校:杨 睿)

An Empirical Study on the Imbalance of Sentencing for the Crime of Taking Bribes

SHAO Dong-hao

(Clean Government Research Center of Chongqing, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

In judicial practice, the sentencing measurement for accepting bribes has serious imbalance, whose reasons for this situation result from both prevailing unspoken rules and judicial errors. At the same time, the defects and shortcomings of existing laws and judicial interpretations themselves are institutional factors for the imbalance in sentencing. The removal of the drawbacks of the imbalance for accepting bribes sentencing should restrict judges discretion in sentencing via judicial interpretation, and establish the principles for joinder of punishment for plural crimes, and take bribed amount and circumstences as the basis of the sentencing.

acceptance of bribe; sentencing imbalances; unspoken rule; free discretionary right; anti-corruption

10.3969/j.issn.1672- 0598.2017.03.017

2016-06-08

2014年度重庆市社科规划博士项目(2014BS044)“受贿罪量刑失衡问题研究”;中国博士后科学基金第58批面上资助项目(2015M582510)“我国商业欺诈犯罪立法问题研究”;2016年度重庆市教委重点项目(16SKDJ008)“从财产申报到财产监督:大数据背景下腐败预防新机制的构建”

邵栋豪(1979—),男,山东菏泽人;法学博士、博士后、重庆工商大学重庆廉政研究中心研究员,主要从事廉政理论和刑法学研究。

D924.392

A

1672- 0598(2017)03- 0116- 08