辽宁省小窑湾地区岩溶发育特点分析

张唯聪+赵迎磊

摘 要:辽宁省小窑湾地区可溶岩分布广泛,断裂构造复杂,岩溶发育程度强烈。该文以工程实例为依据,围绕岩溶发育这一主要工程地质问题,采用统计分析等方法对场地内的岩溶发育特点进行了分析总结,认为岩性和构造是该地区岩溶发育的主要控制因素,岩溶以竖向构造发育为主,不同岩性、不同地下水运动条件呈现明显差异性。

关键词:岩溶 构造 岩性 特点 地下水

中图分类号:P642 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)04(b)-0070-02

小窑湾位于大连市金州新区黄海之滨,西接大窑湾保税港区,东临金石滩国家旅游度假区,是大连重点发展的国际商务区,这里将建设高密度、大体量的现代化建筑群。搜集以往地质资料,该地区地质构造复杂,石灰岩分布广泛,岩溶发育程度强烈,对场地的稳定和建筑物的安全会产生不利的影响。该文在《小窑湾国际商务区D及E地块专项岩溶勘察》地质资料的基础上,从地层岩性、地质构造、新构造运动及地下水动力等方面对岩溶的发育特点进行分析,以期对该地区以后的勘察、设计和施工工作提供依据和参考。

1 工程地质条件

1.1 地层岩性

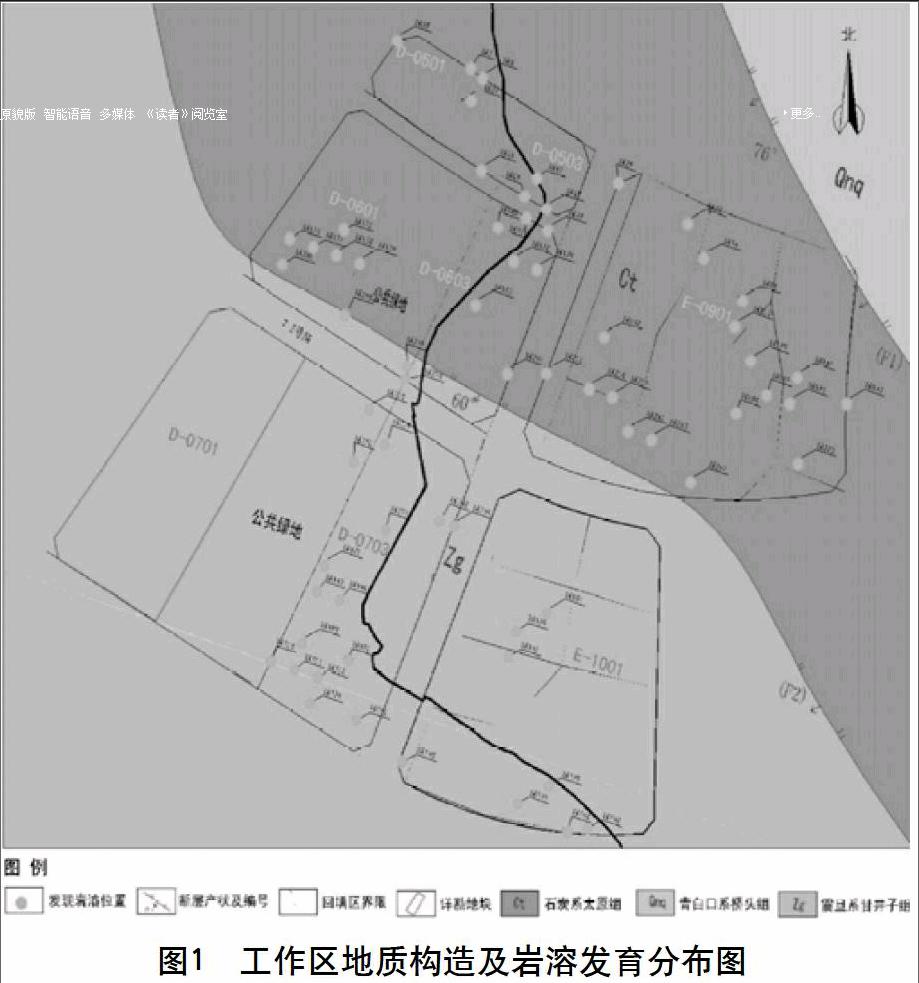

区内出露的地层为青白口系桥头组(Qnq)和震旦系甘井子组(Zg)及石炭系太原组(Ct)。桥头组(Qnq)岩性为灰白色石英岩、石英砂岩、砂质板岩及泥质板岩,分布在场地东北角;甘井子组(Zg)岩性为灰白色厚层状白云岩、白云质灰岩、燧石结核白云岩,分布在场地西南角;太原组(Ct)岩性为黄绿色钙质粉砂岩、砂岩、紫色泥岩、页岩夹薄煤层,分布在场地中部,呈条带状展布(如图1)。工作区主要可溶性岩石为甘井子组(Zg)白云质灰岩和太原组(Ct)石灰岩,占全工作区面积约70%。

1.2 地质构造及新构造运动

工作区内断裂构造发育,有煤窑屯北西向断裂带(F1),呈北西320°方向舒缓波状延伸,贯穿整个场地。断裂带倾向南西,倾角67°,破碎带宽10余米,其内充填有构造碎裂岩、构造角砾岩、挤压扁豆体等,断层泥厚2~3 m,赋存于构造带的中部,断裂带东侧(下盘)为桥头组石英砂岩、砂质板岩,挤压片理发育,柔皱发育;西侧(上盘)为太原组砂岩、粉砂岩、页岩,层间柔皱发育,并发育有与构造破碎带主断面平行的小断层。另外,在煤窑屯北西向断裂带(F1)的西侧发育一条与其平行的第二条北西向断裂(F2),赋存于太原组与甘井子组之间,走向320°,倾角30°~60°,其断层性质与F1相同,F1与F2生成于同一时代,为印支期产物,在印支-燕山期运动时活动强度加大,并伴有北北东向的断裂产生(如图1)。

该区新构造运动主要表现在:燕山运动后,地壳一直处于间歇性、差异性的抬升阶段,断裂构造在老断裂的基础上有所继承和发展。工作区内F1构造破碎带在场地北侧有出露,切割Q2地层,上覆Q3与Q4的地层没有被错断,说明该全新活动断裂近10万年以来在该区没有活动过。

2 岩溶水文地质条件

工作区内煤窑屯断裂带(F1)是可溶岩与非可溶岩的分界线,呈北西向展布,与第二条北西向断裂(F2)构成了该区内地下水的集水和导水网络。

岩溶发育受岩性、构造、地下水动力、水化学成分、地形地貌及新构造运动的制约,以及诸因素的相互作用,共同影响区内的岩溶发育。对该工作区而言,地层岩性、地质构造和地下水动力条件是影响岩溶发育的主要因素。岩性在条件确定的前提下,构造是主控因素。

工作区断裂构造发育,F1、F2斷裂带为压性、压扭性断裂,上下盘岩石多为脆性岩,如石英岩、石灰岩、白云质灰岩等,断裂带影响范围内岩石破碎,既是地下水通道,又是地下水富集的有利地段。

甘井子白云质灰岩和太原组石灰岩分布在F2两侧,地势北东高西南低,西侧临海,地下淡水通过断裂破碎带汇入海中,对可溶岩石不断的冲刷、溶蚀,从而具备了地下水的近岸强循环的地下水动力条件。

3 岩溶特点

3.1 岩溶发育情况

工作区内布设的422个勘察钻孔中,其中67个钻孔均遇见溶洞(如图1),共揭露溶洞90个,见洞率为15.8%。在所揭露的溶洞中,大部分溶洞呈单体状发育,少数呈窜串珠状出现,仅有5个溶洞为空洞,其余均被粘土、碎石、含碎石粘土等密实物充填,各钻孔中初见第一个溶洞的顶板最浅埋深为6.1 m(ZK212孔),其标高为3.80 m,最大埋深为30.5 m(ZK166孔),其标高为-12.89 m。

根据场地内溶洞发育特点统计(表1),揭露的90个溶洞多发育在地下6.0~30 m的深度内,其中约13.33%的溶洞埋深为6.0~10 m,约75.56%的溶洞埋深为10~20 m,11.11%的溶洞埋深为20~30 m。据统计,该场地内溶洞高度在0.2~20.5 m之间,平均溶洞高为1.96 m,最大溶洞洞高20.5 m,揭露于ZK166钻孔。根据场地内溶洞的高度,若将溶洞分成大型溶洞(洞高≥4 m)、中偏大型溶洞(2 m≤洞高<4 m)、中型溶洞(0.5 m≤洞高<2 m)和小型溶洞(洞高<0.5 m)4类,那么统计结果表明,场地内溶洞以中型为主,占溶洞总数的53.33%,其次为中偏大型和大型溶洞,分别占总数的22.22%和16.67%,小型溶洞占总数的7.78%。

3.2 岩溶发育特点

3.2.1 岩溶以竖向构造发育为主,横向空间发育小

溶洞多埋深在地下6.0~30 m的深度内,最浅埋深为6.1 m(ZK212孔),最大埋深为30.5 m(ZK166孔),垂向发育区间值大。ZK78、ZK166、ZK267孔均为大型溶洞,为查明溶洞发育规模,采取钻孔周边补孔方法。以ZK166孔为例:溶洞洞高20.5 m,以该钻孔为圆心,2m为半径,在其周围补打了4个钻孔,均未发育溶洞,由此可判断该溶洞横向空间发育小,应为构造性岩溶。

3.2.2 不同的地层岩性岩溶发育程度差异明显

在F2断层西南侧地层岩性为甘井子(Zg)白云质灰岩,岩石质纯、层厚,溶洞呈单体状产出,大部分为中偏大型溶洞。而F1和F2断层之间太原组(Ct)石灰岩分布区,石灰岩多在砂页岩层中以透镜体形式出现,溶洞多发育在与砂页岩接触带上,多为中型溶洞,二者发育程度有明显不同。

3.2.3 溶洞与断裂构造展布和规模有关

岩溶分布主要受F1、F2构造破碎带所控制,在F1断裂西侧溶洞分布呈北西向展布,在F2断裂南侧溶洞分布呈东西向展布(如图1),另外,还表现在断裂带切割深度较大处,溶洞发育深度亦较大,与构造不发育场地相比,“串珠状” 溶洞在构造破碎影响带上分布较多。

3.2.4 在平面分布上,受地下水作用的影响,西侧比东侧岩溶发育。

工作区西侧临海,海水入侵,地下水丰富,加上地下水由东向西运移,在地下水动力作用下,西侧靠海沿岸一侧溶洞数量占总溶洞数量的60%左右。工作区东侧地势相对较高,地下水埋藏较深,接受大气降水补给,受季节影响大,岩溶发育程度相对较弱。

4 结语

通过对小窑湾地区岩溶发育特点的分析,为以后的工程勘察、设计和施工工作提供了参考,对建筑物的安全使用和降低工程投资具有重要意义。

参考文献

[1] 小窑湾国际商务区D及E地块专项岩溶勘察报告[R].大连金州辽南地矿工程勘测院,2012.

[2] 工程地质手册编委会.工程地质手册[M].4版.北京:中国建筑工业出版社,2007.

[3] 大连金州新区地质调查报告[R].辽宁省地质勘查院,2013.