失独女性社会再融入问题思考

——基于安徽某市120名失独女性与80名失独男性比较研究

沈庆群

失独女性社会再融入问题思考

——基于安徽某市120名失独女性与80名失独男性比较研究

沈庆群

(蚌埠医学院马克思主义学院,安徽蚌埠233000)

目前失独问题已经成为一个敏感而严重的社会问题。结合安徽某市实证调查,通过失独女性社会再融入评价体系研究发现,失独女性由于生理、心理、家庭关系及社会地位等弱势性,存在主观融入困境和客观融入困境,再融入状况总体差于失独男性,呈现高脆弱性。解决失独女性社会再融入困境,需从体现性别差异性的客观支持和主观建构两方面来促使失独女性重拾生活信心,再融入社会生活。这是实现中国梦,构建和谐社会的应然要求。

失独女性;社会再融入;客观支持;主观建构

一、文献回顾

自2000年人口学家王秀银等学者对失独家庭展开研究以来,失独问题越来越受到学术界关注,取得了很多具有启迪意义的成果。据专家测算,我国独生子女数量可能已达到2.18亿,未来中国可能有1 000万个失独家庭[1]。虽然当前二胎政策可以大大减少未来失独家庭的产生,然而许多独生子女家庭由于女性生育周期等问题,失独父母的数量在一定时期内还会呈增长态势。

失独父母在遭受失子事件人生重击后,其个人、家庭、社会关系产生一系列不良状况[2-5],个体陷入孤立封闭的境地。因此,如何重建失独者社会互动圈,建构生命价值,即实现失独者社会再融入是解决失独者困境的核心途径。学术界关于失独者社会生活重建、社会再适应方面的研究也日渐增多。通过实证调查、比较分析等形式,有学者指出失独老人存在社会关系断裂及社会生活解体[4]等问题。还有学者从不同角度对失独父母的社会再适应展开研究,包括:失独父母的社会关系变迁、社会融入,失独父母边缘化,失独父母夫妻关系、家庭稳定性等等[5-9];也有学者笼统分析了失独家庭的社会互动与回归问题[10]。梳理文献发现,学者们研究失独对象角度划分不一,有失独老人、失独父母、失独家庭等,但从性别差异角度,专门性研究失独女性社会再融入的还未出现。

我国社会传统是男主外、女主内,女性的家庭功能是相夫教子。女性在怀孕、生育及哺育子女的过程中付出大量心血,对孩子的疼爱、依恋程度比男性更加强烈,所谓“母子连心”。因此,失去孩子对母亲的打击远远高于父亲。失独女性①在身心方面面临着性别差异带来的更多特殊性:生理脆弱、心理脆弱、家庭关系弱化及高社会边缘化等多重脆弱,导致女性本身的弱势地位更加弱化,境况令人担忧。2010年全国第六次人口普查显示,我国30~64岁的妇女中的失独妇女约为67万人。其中45~64岁的失独妇女30.48万人,占45.49%[11]。

如何化解失子之痛,让她们重新融入社会中,已成为我们亟待解决的问题。文章首次以性别划分失独者,结合安徽某市部分失独女性的实证调查,有针对性探讨关于失独女性个体重新融入社会的特殊性所在、影响因素、实现路径。

二、失独女性社会再融入调查基本情况

(一)失独女性社会再融入指标及权重设定

失独女性社会再融入是一个复杂的社会问题,对此把它概况为失独女性以积极乐观的心态,重拾生活信心,重构社会生活。综合调查和访谈的结果,文中从六个维度:经济融入、社会关系融入、生活融入、心理融入及政策、社会支持、非失独者的容纳六个方面,分析影响失独女性社会再融入的因素,并围绕这六个维度,搭建社会再融入程度指标体系,设立各指标权重②。

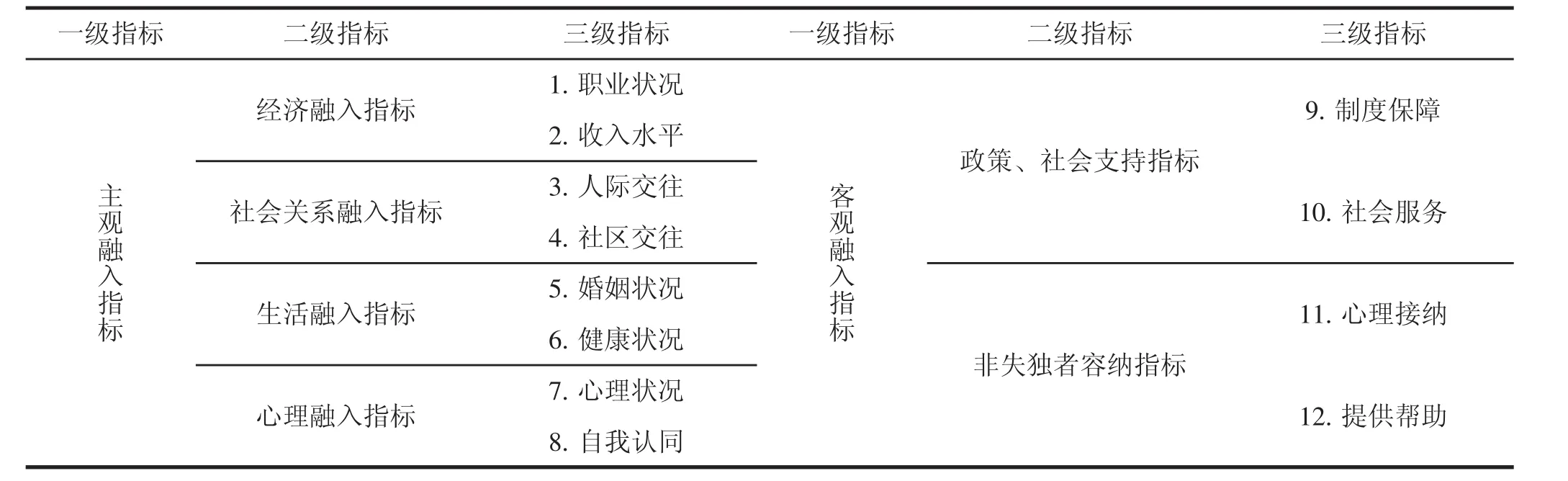

在借鉴已有研究成果基础上,文章中失独女性社会再融入指标共设三个等级指标,一级指标、二级指标、三级指标(详见表1)。一级指标2个,从主客观两方面设立:失独女性主观融入指标、客观融入指标③。二级指标6个,下设三级指标12个(详见表1)。

表1 失独女性社会再融入测评指标框架

上表主观融入指标中,经济融入、社会关系融入、生活融入所赋权重各20分,心理融入的权重40分,总分100分。每题选项不等,若四个选项,则分值各为1、2、3、4分(其他选项数分值按等比例计算)。最后总分和除以题数得出平均数,即二级指标数值,再汇总成总表分值。根据分值融入程度分为四级:0-20分为再融入重度困难;21-40分为再融入存在中度困难;41-60分为再融入存在一定困难;61-80分为再融入良好;80分以上为再融入程度高。分值越高,社会再融入程度越高。

(二)某市失独女性社会再融入调查设计

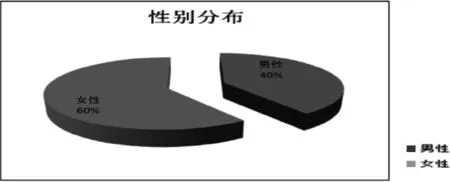

在2013年3月某市妇联对市三县六区失独女性的专题摸底调研数据基础上,采用方便抽样方法,选取三县六区316名失独女性中的120名,失独男性80名(见图1、表2)作为调查对象(选取80名失独男性是想通过比较分析,反映出失独女性社会再融入由于性别差异导致的高脆弱性之处)。同时还随机选取28名男性和22名女性市民作为非失独人群容纳指标的调查对象。

调查根据对象不同,自行设计了男、女性失独者再融入状况调查、非失独人群对失独者认知调查两套问卷,每份问卷由两部分构成:导语和被调查者基本情况、调查内容。失独者调查问卷设置35个问题,市民调查问卷中设计20个问题。本研究分别在2015年5月、2015年11月和2016年4月三次调查中发放问卷200份,回收195份,有效问卷190份,有效回收率约为95%。针对市民的问卷发放50份,收回50份,问卷有效率100%。问卷回收后进行统计,将有效数据输入统计软件SPSS18.0进行统计分析,并通过各类型图表的方式进行说明。

图1 被调查失独对象性别比例分布情况图

表2 失独女性、失独男性基本情况

三、失独女性社会再融入现状及其影响因素

(一)主观融入状况

结合调查数据及表1社会再融入指标框架,从经济融入、社会关系融入、生活融入及心理融入四方面对失独女性主观再融入情况进行分析。

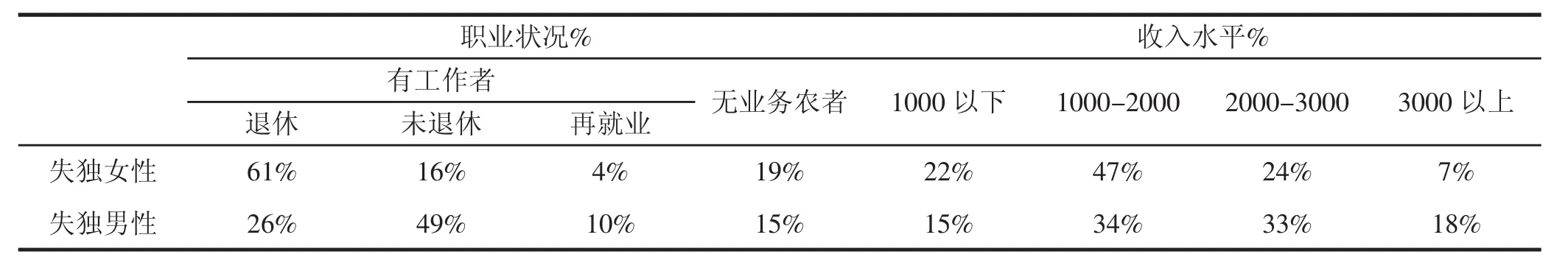

1.经济融入

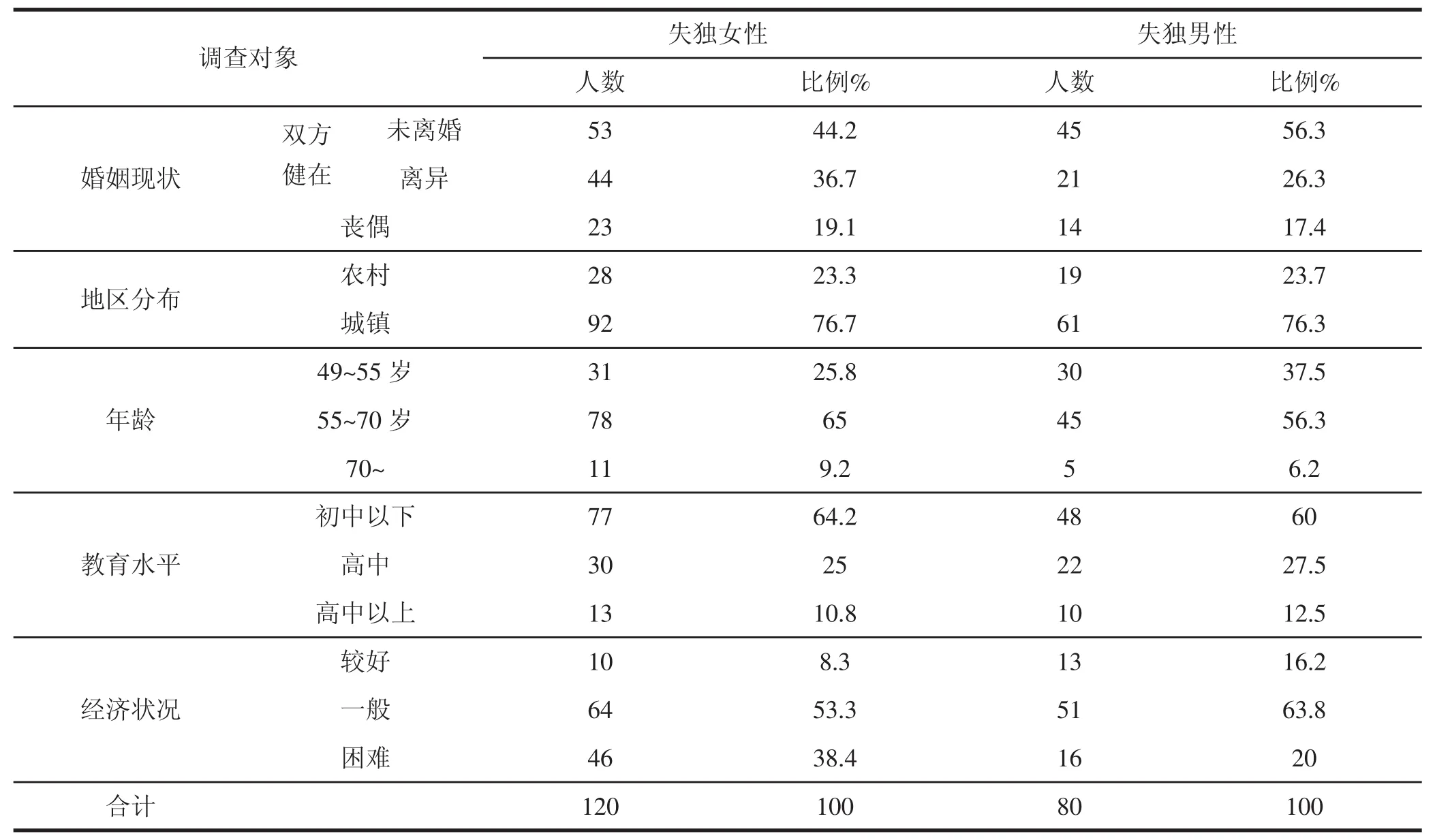

考察指标包括职业状况、收入水平两方面,权重20分,下设五个具体小问题。对问卷的数据统计得出:失独男性测试分值12.11分,失独女性得分9.03分。具体情况见表3:

由于女性退休年龄小于男性,以及大龄女性再就业歧视等原因,失独女性工作在岗人数远小于失独男性,直接导致失独女性经济收入的降低。从调查数据看,收入3 000元以上的失独女性只有7%,而失独男性占至18%。该市平均月收入为3 784元。由此可见,失独女性收入水平低,面临着生存压力,极大影响她们的经济融入。

2.社会关系

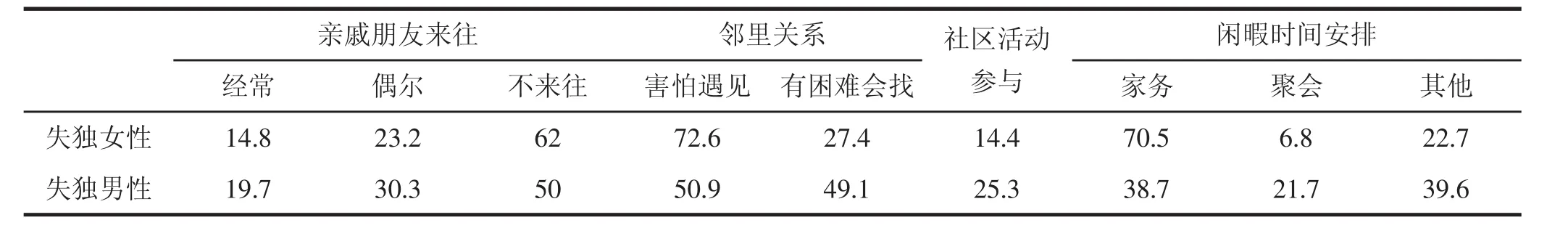

社会关系是失独者能否顺利再融入的关键前提。在失子后,失独父母无法和原有社交圈再进行日常的互动。这一方面由于失独父母没有足够情感精力参与其中;另一方面孩子这个永恒话题已成为失独父母的社交伤疤,他们害怕此种交流。因此,他们选择主动退出以往社交圈,孤立封闭自己。失独女性的社会关系融入从亲戚朋友来往、邻里关系、社区活动参与和闲暇时间安排四方面考量。统计得分失独男性11.98分,失独女性8.20分。失独者在社会关系融入方面状况不良,失独女性差于失独男性。具体情况见表4:

表3 失独者职业状况、收入水平统计表

表4 失独女性社会关系融入(单位:%)

在与亲戚朋友和邻里的关系数据看,失独者与亲戚朋友的来往较少,一半以上的失独者选择与亲戚朋友断绝来往,尤其是失独女性的情况更糟。在被问到与邻里的关系时,大部分失独女性都选择躲避邻里,只有少部分失独女性认为以前邻里关系比较好的,现在有困难还会找其帮忙;社区交往中,失独者很少参与社区活动,失独女性低至14.4%;闲暇时间安排,绝大部分失独女性只做做家务,聚会或者其他项目比例都不高。从调查数据总体看来,失独女性的走亲访友、社区活动、消遣娱乐及朋友聚餐等社会活动,情况皆不如失独男性。她们较容易自我隔绝,被排斥出社会关系,导致在需要的时候缺乏实际上以及情感上的支持。

3.生活融入

失独后,无论是外部社会关系,还是内部的家庭生活,失独者的生活都产生了巨大变化。社会关系是失独者能否顺利再融入的关键前提,而生活状况良好与否则是失独者能否再融入的重要基础。我们从失独者的婚姻状况、健康状况两方面考察失独者的生活融入情况。通过问卷统计发现:失独男性11.43分,失独女性9.37分。失独女性婚姻稳定性和健康状况明显差于失独男性。具体如下:

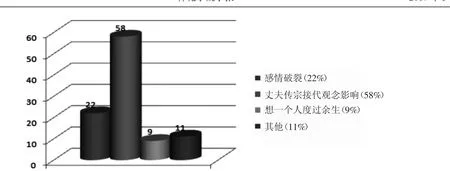

婚姻状况:上文表2失独者的婚姻状况分为两种状态:双方健在和丧偶,双方健在分为离婚和未离婚。表中离婚的失独女性比例达36.7%,失独男性26.3%,失独女性的离婚人数多于失独男性。对失独女性的离婚原因做了如下统计(见图2)。失独女性离婚原因中,夫妻感情破裂占22%。因为丈夫传宗接代的观念影响婚姻关系的高达58%,是失独女性婚姻破碎的最主要原因。在失去孩子这层亲密关系后,稳固的三角家庭出现了解体风险。受传统观念影响,“传宗接代”、“子嗣传承”的意义大于维系婚姻的意义,且与丧失生育能力的失独女性相比,失独男性还可生育,失独父亲的婚姻替代选择水平较高。有调查显示我国有近半数失独家庭选择离婚[12],且女性多数是“被离婚”。因此诸多因素往往导致失独女性陷入失子又失家的境地。还有些离婚原因是失独女性因为失去孩子,觉得两个人过下去没有什么意义了,或者看到丈夫就会想到逝去的孩子,选择一个人带着孩子的遗物度过余生,占到9%。其他原因中如二人达成共识分开或受外界因素影响离婚的等,占到11%。

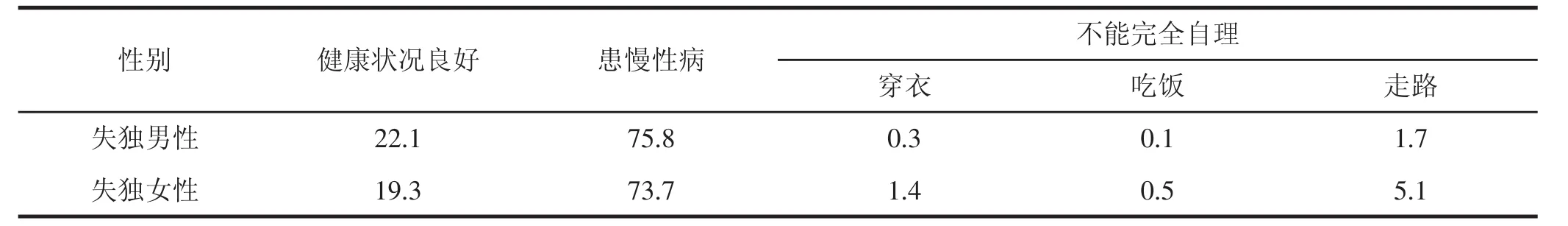

健康状况:女性寿命长于男性。在中国,2001年的女性平均预期寿命为73.5岁,男性平均寿命为70.21岁,女性比男性高出3.29岁[13]。但女性长寿并不等于女性比男性更健康,特别是高龄女性的健康水平明显低于同龄男性[14]。文中被调查对象的生理年龄较高,均在49岁以上。伴随着较高的生理年龄,其健康水平也在下降,加之失子伤痛,失独者的身体状况普遍不佳(见表5)。从统计数据可以看出,女性失独者的总体健康状况弱于男性失独者:多数被调查者患有一个或若干个慢性疾病,如高血压、心脏病、高血脂等。还有极少部分人生活不能自理,尤其发生在65岁以上失独人群中。

4.心理融入

心理层面的融入是判断失独女性社会再融入程度的最重要标准。相比较于功能性的经济融入、互动性的社会关系融入和生活融入,失独女性必须在此基础上,增强自我抗逆力和认同感,通过“再社会化”内化主流人群的文化价值观念,重新获得归属感,实现心理再融入。对心理融入测量从心理状况和自我认同两方面展开,下设具体问题考察失独女性的心情状况、生活态度和自我认同状况。本部分指标权重40分,统计得分:失独女性14.36分,失独男性19.87分。失独者心理融入状况不容乐观,其中失独女性融入程度差于失独男性。具体如下:

图2 失独女性离婚原因(%)

表5 失独男性与失独女性健康状况(单位%)

心情状况:调查结果显示,一般情况下,失独女性的心情状况与其失去孩子的时间呈正相关关系,当然也不排除个体与环境的差异。总体来看,近八成失独女性表示身心疲惫,时常伴有焦虑、悲哀、抑郁等负面情绪,有的甚至患上严重抑郁症。“儿子走后,我和丈夫离婚了。房子归我,因为我只愿呆在儿子生前生活过的地方”、“生命失去了意义!只有看着孩子遗物,回想着以前的生活片段,我才能觉得自己还活着”④。约12%的失独女性心情状况进入第三个阶段——适应孤寂阶段⑤,情绪波动频率降低,适应孤独感。仅有8%左右的失独女性基本走出阴霾。分析发现,失独女性的心情状况受婚姻状况影响也较明显。婚姻状况完好的失独女性心情状况要明显好于离异的失独女性,说明家庭在女性心里的位置较重。

生活态度:67.3%的失独女性觉得没有了孩子,生活很无聊,很少有感兴趣的事,22.5%的失独女性觉得生活中能找到些感兴趣的事,只有10.2%的女性认为生活中充满兴趣。交叉分析结果可知,失子时间间隔久、年龄较轻、性格开朗、经济稳定的失独女性生活态度积极;反之,失子时间间隔短、性格内向、离异、经济水平低的失独女性生活比较消极。可见失独女性的生活态度受到个体、家庭、社会支持等因素共同影响。

自我认同:失独女性对自我的认同度和接纳程度是决定其能否实现社会再融入的重要内在因素。吉登斯认为:“自我认同(self-identity)是个体依据个人的经历所反思性地理解到的自我”[15]。这个理解受外在环境和自身状况的综合影响。失独女性在失子,抑或失家、失社会的社会情景中,面临重新定位自我的问题,即塑造新角色、新地位,重新实现自我认同的过程。此次调查对失独女性在自我认同方面的状况设计了如下表6:

表6 失独群体自我认同量表(N=120)(单位%)

表中设计6个问题考察失独女性的自我认同度。总体看来,自我认同度不高,多数人都还处在失子阴影中没有走出来,对未来比较迷茫。但也有部分失独女性,从失去孩子的痛点上慢慢转移,认识到:“孩子不幸离我而去,他在天堂安好,他一定希望我继续好好生活下去”⑥等暗示心理,让自己放下过去。“我要把对自己孩子的爱给那些失去父母的孩子,让他们感受到人世间的温暖。我的孩子很善良,她一定非常高兴我去帮助其他孩子”⑦。在这样的自我调整中,部分失独女性重新实现了自我衡量、自我定位,开启了人生又一个新起点。

(二)客观融入状况

失独女性社会再融入除了受其主观融入因素的影响之外,客观状况也是影响社会再融入的重要因素,如国家的制度保障、社会服务等政策支持,以及社会人群营造的环境氛围。

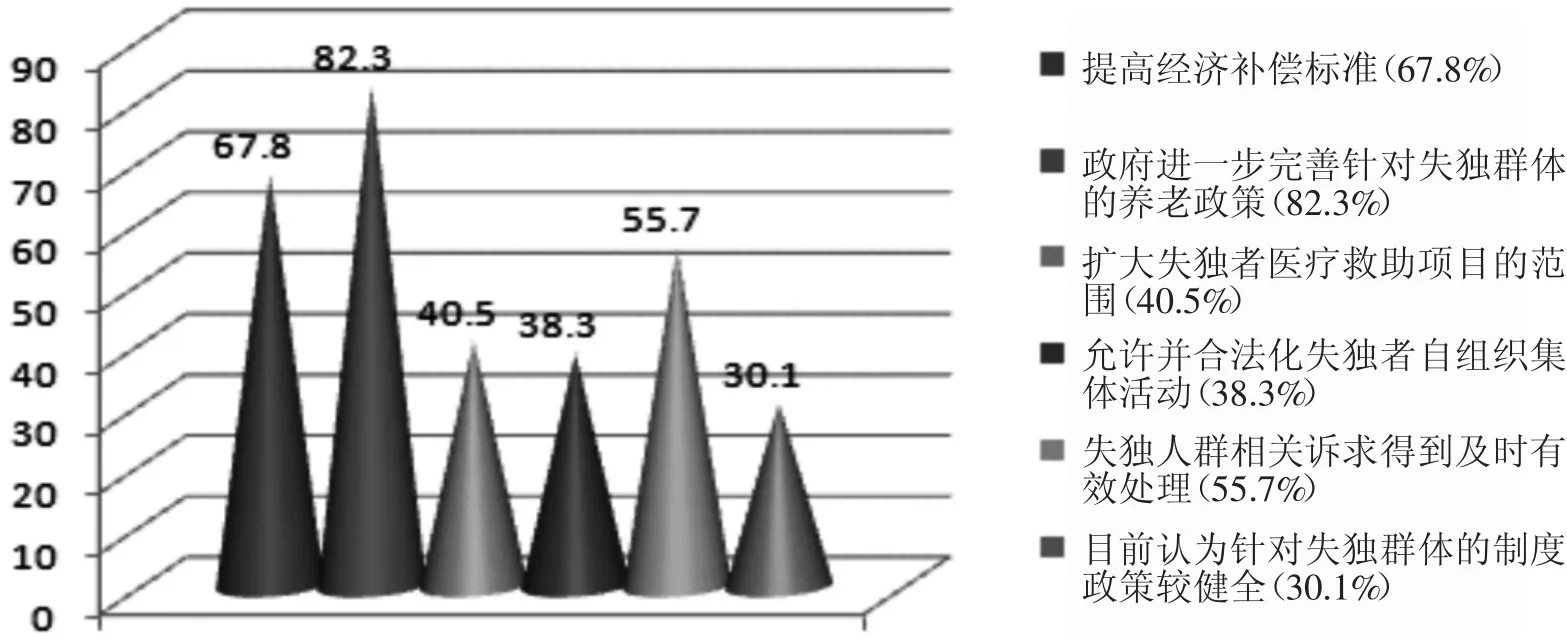

1.政策支持

随着失独问题的日渐突显,国家颁布和实施了各项保障失独群体利益的制度。如:独生子女死亡家庭的经济补偿、特别扶助金补偿机制、养老保障优先照顾政策、医疗救助等。在指标考察中,对失独女性设问了如“你最希望得到哪些方面的帮助”,或者“你觉得目前的保障政策还有哪些地方需要改进的”等问题。由于本部分问卷采用多选方式作答,因此以统计数据的高低反映失独女性在政府制度保障方面的需求。从图3数据可以看出,经济补偿和养老问题是失独女性最为关心和担忧的项目,分别占到67.8%和82.3%。失去孩子,经济水平低,且传统的“养儿防老”对失独家庭的失效,致使经济问题、养老问题成为困扰失独女性的两大难题。据调查,某市失独妇女家庭收入普遍不高,一半以上的失独妇女经济拮据[16]。其中关于完善养老政策的调查中,有七成失独父母有集中养老的诉求,提出建造专门针对失独父母的养老院。除此之外,多数失独女性认为应扩大医疗救助的项目范围,最大程度减轻失独父母看病就医的压力。总体来说,就目前失独者制度保障的完善度,满意率较低,只有30.1%的失独女性认为较健全。

图3 失独者对政府制度保障的看法(%)

2.社会服务支持

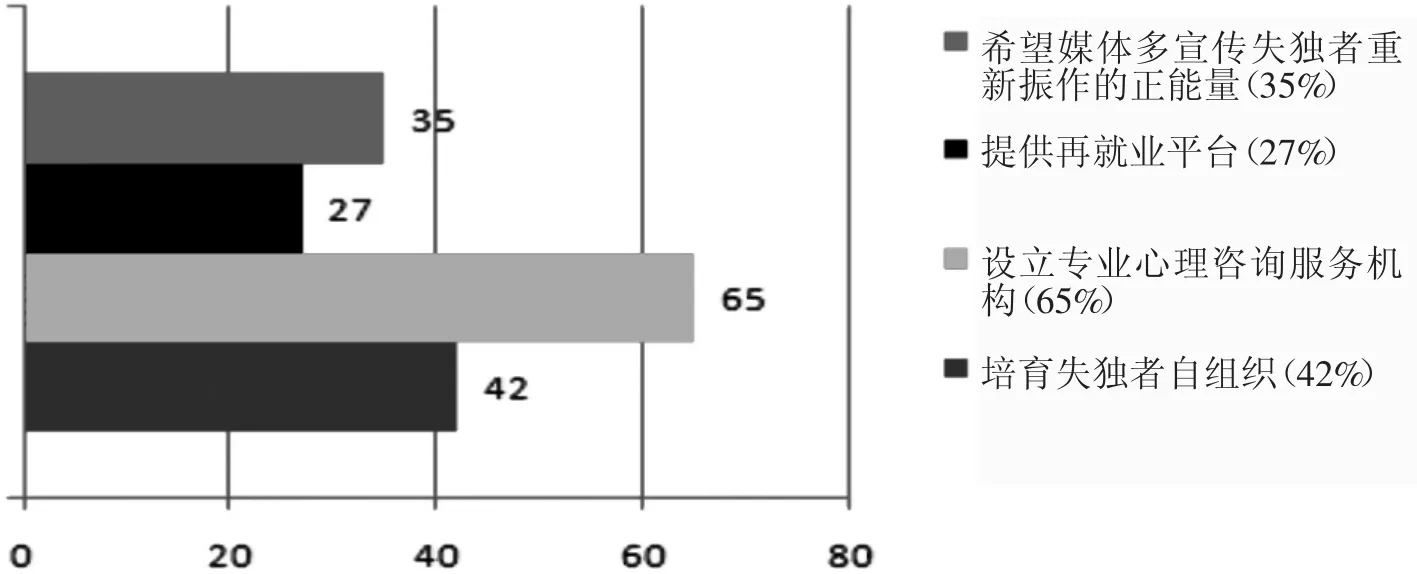

图4 失独者社会服务需求调查(%)

表7 失独者主观融入考察指标分值(单位:分)

社会上存在包括企业和社会组织在内的专门帮扶失独者的各类服务机构,它们以精神慰藉和心理疏导为重点,深入开展各种形式的社会关怀活动。调查显示,35%的失独女性希望大众媒体对失独者的生活进行积极引导,多传播失独者重新振作的正能量,减少失独者负面情绪体验,而非一味地渲染悲恸、施与同情;27%的失独女性有再就业的意愿,希望在自己有劳动能力的时候,多增加些经济积累;65%的失独女性希望成立专业的心理咨询中心,希望专业机构向她们免费提供心理辅导和调适、情感抚慰服务;42%的失独女性希望政府、社会鼓励并支持培育失独者自组织,她们希望“同样的人能够走到一起,同心协力,渡过难关”。目前某市还未形成一定规模的失独者自组织,只是存在个别失独者私下里小规模的聚会。

3.非失独群体容纳度

社会氛围对失独者再融入实现起到重要调节剂作用。调查发现非失独者对失独女性的容纳程度存在地域、身份、教育水平等的差异。在50名被调查的市民中,30名市区的被调查者对失独女性的容纳程度较高。认为“失独女性非常不幸,有极强同情心,愿意为其提供帮助”的占八成。12%表示“人的命天注定,应该选择接受”。还有极少部分的人对失独女性存在主动排斥,觉得“应该与那些女人保持距离,以免霉运上身”⑧,或者“怕接触那些失去孩子的人,她们就像‘祥林嫂’一样哀怨,怕负面情绪影响自己”⑨。

受环境、文化程度等影响,部分郊区居民的思想相对落后和狭隘。在被调查的20名郊区市民中,对失独女性主动排斥所占比重较高。调查中有近三成农村妇女会主动排斥和隔离失独女性,认为“那些女人是前半生坏事干多了,可能遭报应了”⑩的“因果报应论”,或者“她们的命硬,克夫、克子,只能一个人过”(资料来源:访谈录音20151024LSJ)等迷信思想。在此种思维影响下,失独女性往往被贴上各种标签:“扫把星”、“祥林嫂”、“克夫、克子”、“因果报应”等。在如今人际关系淡漠的环境中,人们往往会更加回避与失独者的交流。除此之外,有五成农村居民认为“失独女性非常不幸,有极强同情心,愿意为其提供帮助”。也有二成居民觉得“与那些人沟通难度大,不愿花费时间和精力,各过各的吧”(资料来源:访谈录音20151024HQS)。

(三)结论

对上述主观融入考察指标的分值进行汇总,失独女性主观融入总分40.96分,介于21—40分之间,再融入存在中度困难。呈现经济融入水平低、社会关系区隔性强、生活融入差异性大和心理融入屏障多的困境。失独男性55.39分(表7),介于41—60分之间,再融入存在一定困难。失独男性融入程度高于失独女性,且失独女性主观融入的各项指标分值均低于失独男性,表明失独者主观融入存在明显性别差异。

客观融入指标方面,存在政策支持满意度低和非失独群体容纳程度高低不均现状。目前虽已有诸多失独者利益保障政策,但还有待完善和发展。非失独群体容纳氛围总体良好,存在少部分人有冷漠、偏见的看法。狭隘的观念、态度不利于形成良好的社会环境及互动,易构成失独女性的社会再融入障碍。

总之,由于女性的自身特点原因,社会再融入状况差于失独男性。失独者社会再融入存在明显性别差异。

四、促进失独女性社会再融入的现实路径

国际经验表明,一个越进步、越发达的国家,就会越重视对弱势群体的权益保障。失独女性作为弱中之弱的“高脆弱”群体,如何给予她们更多的关怀和支持,帮助其早日走出阴霾、回归社会,是国家全面协调发展中不容回避的一项民生问题。

(一)完善政府扶助网络体系。宏观政策方面,应从顶层设计入手,创设保障失独女性权益的专项救助政策。如:将失独女性纳入特殊困难群体救助范围,享受国家特殊困难群体同等帮扶服务;设立失独女性专项关怀救助金,规避失独女性由于生理、心理及婚姻等方面存在的潜在风险;建立失独群体经济补偿动态增长机制,根据经济发展状况,逐步提高扶助标准;通过立法严格规范失独者救助金的发放和管理,确保救助金有序、足额地发放到失独者手中;出台相关政策解决失独老人就医、入住养老院免家属签字等等。服务不足的,政府向社会购买服务。国家可通过降免税费、硬件服务等鼓励手段,引入多元化的、积极有效的社会组织参与服务,协同广泛的社区服务和传统的家庭自助体系,构建侧重于失独女性的物质、养老、精神、医疗等“多管齐下”的综合服务网络。

(二)重建失独女性人际关系扶助网络。建立以家庭稳定性维护为依托,社区关系重建为重点的失独女性人际关系恢复网络。培养夫妻情感交流新载体,加强舆论监督和道德教育,增强家庭凝聚力,避免因失独父亲的婚姻替代选择,导致失独女性因失子而失家的悲剧;搭建社区弱势群体互动平台,以开展互助帮扶等活动形式,促进失独女性与其他弱势群体的交流、融合,增强被需要感,达到重新审视自我,积极主动参与社区活动的目的;完善志愿者服务激励机制,实现现有志愿者日常服务的长效性。

(三)营造良好文化氛围,消除失独女性污名化标签。社会性别和传统观念带来女性的从属地位,女性的名声被绑架于家庭的兴衰,并赋予其正相关关系。因此营造积极正面的社会文化氛围,消除传统迷信思想影响下失独妇女专有污名化标签,减少非失独人群的偏见与歧视,降低个体的边缘化体验,为失独女性再融入社会创造条件。

(四)发掘个体内在优势,重塑生命意义。弗雷德里克·巴特(Fredrik Barth)说:“人是具有理论性策略的,他们无时不在盘算优化自己的利益,并对自己的行动做出选择”。虽然失去孩子,遭受巨大伤痛,但失独女性不是无意识的客体,相反,他们拥有清晰的心理需求和明确的能动性特征[17]。即便处在逆境中,个体权能意识也在发挥着作用。因此,应从两个方面激发、培养失独女性个体积极乐观感的个人特质。一方面,摒弃弱者身份,发挥失独女性主观能动性,强调个体参与式重建,肯定自我,增强其辨识、发掘和链接社会融入资源的能力;另一方面,鼓励失独女性走出家庭,筹建、参与失独群体自组织,寻找“命运共同体”,并实现失独者自组织活动常规化。同质性的互动愈合个体创伤的同时也有助于恢复“集体创伤”,满足了失独女性的交往、互助需求。当然也不能将自我认同一味转向同命人,会导致同命人始终处在失去孩子的情感体验中,而无法走出阴霾,应结合与非失独人群的交流互动,实现与原人群日常生活的并轨与融合。

失去独生子女是不幸的,而对于很多失独女性来说,失子、失婚、失家则更是不幸。社会因此要更多地关心和关爱失独女性,让她们能够重新恢复积极乐观心态,重新融入社会生活。这是国家、社会以及我们每个人的责任。

注释:

①结合国家人口计生委的独生子女伤残死亡家庭扶助制度界定的独生子女死亡家庭四个要件,文中研究对象失独女性的指定范围为:女方年满49周岁,不再有生育能力,失去独生子女的,且不愿再收养子女的,生活和身心因失独事件的发生而受到较大负面影响的个体。

②确定指标权重系数大小的方法采用经验方法,即通过访问有经验的专家、学者,结合其建议,确立各项指标重要性层级,从而确定这些指标项的权重系数的大小。本指标所设定的分值即为权重的数值。

③设置客观指标是因为失独女性社会再融入影响因素不仅与自身的因素有关,还受到诸多客观因素的制约。从主观客观两方面对失独女性社会再融入进行综合分析,才能够全面真实地反映出某市地区失独女性的社会再融入现状。

④资料来源:来源于调查对象的谈话录音20151020LCS。出于保护受访者隐私,访谈资料采用访谈日期加受访者姓名首字母编排。

⑤引自文章作者《失独群体心理状况调查与抚慰》一文,牡丹江医学院学报,2014(06):失独者的精神、心理一般经历的三个阶段:否认事实阶段,敏感脆弱阶段,适应孤寂阶段。

⑥资料来源:访谈录音20151022TWJ。

⑦资料来源:访谈录音20151022GXM。

⑧资料来源:访谈录音20151022XJ。

⑨资料来源:访谈录音20151022ZDC。

⑩资料来源:访谈录音20151024ZDH。

[1]易富贤.大国空巢:反思中国计划生育政策[M].北京:中国发展出版社,2013:209-210.

[2]穆光宗.独生子女家庭本质上是风险家庭[J].人口研究,2004(1):127-130.

[3]沈庆群.失独群体心理状况调查与抚慰[J].牡丹江医学院学报,2014,35(6):128-129.

[4]方曙光.断裂、社会支持与社区融和——失独老人社会生活的重建[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2013,45(90):105-112.

[5]张必春,陈伟东.变迁与调适:失独父母家庭稳定性的维护逻辑——基于家庭动力学视角的思考[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2013,52(5):19-21.

[6]张必春,许宝君.失独父母社会关系变迁的“差序格局”解读[J].四川师范大学学报(社会科学版),2015,42(5):67-67.

[7]谭磊.论社会工作视角下失独父母的社会融入问题[J].东疆学刊,2014,31(7):82-83.

[8]徐晓军.失独父母边缘化的路径、类型与社会风险——基于个体与群体关系的视角[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014,53

(11):22-29.

[9]张必春,刘敏华.绝望与挣扎:失独父母夫妻关系的演变及其干预路径——独生子女死亡对夫妻关系影响的案例分析[J].社会科学研究,2014(4):104-104.

[10]余涛,徐华.试论失独家庭再适应问题及专业社会工作在其中的作用——以合肥市蜀山区调查数据为依据[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2013,15(4):119-110.

[11]国家统计局人口和就业统计司课题组.中国失独妇女及家庭状况研究[J].调研世界,2015(5):3-3.

[12]王晓易.我国失独者养老医疗缺乏保障,近半家庭选择离婚[DB/OL].(2013-04-03)[2016-12-22].http://news.163.com/13/0403/20/8RIIL 8CM00014JB6_all.html.

[13]庄亚儿,张丽萍.1990年以来中国常用人口数据[M].北京:中国人口出版社,2003:45-48.

[14]曾毅,柳玉芝,等.中国高龄老人的社会经济与健康状况[J].中国人口科学,2004(增1):9-10.

[15]安东尼·吉登斯.现代与自我认同[M].赵旭东,方文,译.北京:三联书店,1998:275-278.

[16]某市妇联.某市失独妇女基本情况调研报告[EB/OL].(2013-04-23)[2016-12-29].http://www.ahwomen.org.cn/views/news/23156.htm.

[17]陈雯.从“制度”到“能动性”:对死亡独生子女家庭扶助机制的思考[J].中共福建省委党校学报,2012(2):118-119.

Reflection of Social Re-integration about the Lost Only-child W om en——Based on Comparative Study of 120 Lost Only-child Women and 80 Lost Only-child Men in XX City in Anhui Province

SHEN Qing-qun

(Marxism School of Bengbu Medical College,Bengbu,Anhui233000)

The problem about the loss of single child recently has become a sensitive and serious social problem.Based on the empirical investigation of XX City in Anhui province,through the study on the social re-integration evaluation system of the lost only-child women it is found that,because of the weakness of physiology,psychology,family relations,social status,etc.these women are faced up with subjective and objective integration difficulties,that the general situation of social re-integration is worse than the lost only-child men,and that these women's social re-integration presents high vulnerability.To solve these women's dilemma,we can make the women pick up confidence of life and re-integrate into the civil life through objective support and subjective construction with the gender differences.This is a requirement in realizing our Chinese dream and constructing the harmonious socialist society.

the lost only-child women;social re-integration;objective support;subjective construction

D913.9

A

1671-9743(2017)03-0058-08

2017-01-30

安徽省教育厅人文社科重点项目“失独女性社会再融入问题研究”(SK2015A402);蚌埠医学院人文社科项目“失独家庭医疗救助体系研究”(BYKY14113sk)。

沈庆群,1986年生,女,安徽蚌埠人,讲师,研究方向:马克思主义理论中国化与思想政治教育。