人情、关系和面子

——中国社会工作实践中伦理困境的二重解读

萧子扬

(中国社会科学院 研究生院,北京 102400)

人情、关系和面子

——中国社会工作实践中伦理困境的二重解读

萧子扬

(中国社会科学院 研究生院,北京 102400)

人情、关系和面子是中国人日常交往中极为重要的行为逻辑,也是社会工作及其实践必须关注的问题:其一,社会工作者作为资源链接者,其本身就承担着为案主“拉关系”的角色,以促进资源有效、及时地从政府和社会传递到案主手里;其二,社会工作者要想与案主建立良好的专业关系,就必须尊重案主,“给足面子”;其三,对于社会工作机构的发展而言, “拉关系”本身就是社会工作实践过程中极易出现的伦理困境,对于“强社会工作机构”与“弱社会工作机构”发展起点的差异,“拉关系”“找人情”“给面子”在某种程度上成了不同水平社会工作机构力量博弈的筹码。本文从社会学、社会工作视角出发,探讨“人情、关系和面子”在社会工作实践中的利与弊,并结合具体案例对社会工作实践过程中的伦理困境进行二重解读。

人情;关系;面子;社会工作;伦理困境

众所周知,传统中国被普遍认为是一个“人情社会”“熟人社会”,其中,“人情”、“关系”和“面子”是传统社会极为重要的表征,也是传统中国人日常交往过程中极为重要的行为逻辑。正如费孝通所言:“和别人所联系成的社会关系就像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。”[1]传统中国社会中的个体和群体均十分注重和强调“差序格局”,换句话说,传统社会中人际互动是基于血缘的亲疏远近,血缘决定了关系的类别以及人际互动的种别、程度和深度。诚然,随着时代的发展,传统中国社会亦发生了较大的变化,一些学者顺势提出了“新乡土中国”“后乡土中国”“新(后)乡土中国”等概念,具有中国特色的人情社会和熟人社会随着市场经济的发展,而逐渐被陌生人社会、经济人社会所替代,但以“人情”“关系”“面子”为核心的人情社会在相当长的时间内依旧是十分重要的存在。而作为舶来品的社会工作专业发端于西方,其核心思想基础和来源主要是西方宗教精神和伦理,因此,西方社会工作专业主要强调的是一种制度性的信任关系,而当西方社会工作专业引入中国的时候,必然面临本土化的议题,以及西方社会工作价值伦理在中国本土情境中产生的冲突和融合。

从历史经验可知,中国社会工作实践是基于中国特色社会环境与背景的一次“文化自觉”与“理论自觉”,其中包含诸多伦理困境,而这些伦理困境是在中国人情社会中顺势产生的。这种伦理困境主要表现为:第一,社会工作者作为资源链接者,其本身就承担着为案主“拉关系”的角色,以促进资源有效、及时地从政府和社会传递到案主手里;第二,社会工作者要想与案主建立良好的专业关系,就必须尊重案主,“给足面子”;第三,对于社会工作机构的发展而言,“拉关系”本身就是社会工作实践过程中极易出现的伦理困境,造成“强社会工作机构”与“弱社会工作机构”发展起点的差异,“拉关系”“找人情”“给面子”在某种程度上成了不同水平社会工作机构力量博弈的筹码。本文主要借鉴金耀基、黄光国、翟学伟等学者关于“人情与面子”理论的论述,并从社会学、社会工作和社会心理学等视角,重点探讨中国本土情境中的社会工作者与案主、社会工作者与政府的关系,以及社会工作机构发展过程中的“拉关系”等伦理困境,并分析“人情、关系和面子”对于社会工作实践产生的积极和消极影响,结合具体案例对社会工作实践过程中的伦理困境进行二重解读。

一、人情、关系和面子:传统中国人的行为逻辑

如前所述,人情、关系和面子是人们在日常交往过程中时常被提及和使用的概念和技巧。从大多数人的主观感受来看,中国人置身于人情社会、礼俗社会,人们是非常看重和依赖“关系”的[2]。这样一种重血缘、亲关系的社会行为模式,它在中国社会发展过程中扮演着重要角色,历经千年依旧发挥着效用,至今市场经济社会仍然留有“乡土中国”与“人情社会”的烙印。与此同时,社会工作专业本身就是一门建立关系和促人发展的学科,甚至在部分学者眼里它是一门艺术。那么,社会工作专业既然作为一门讲求关系的学科,要促使这样一个产生于西方的专业和学科在中国“落地生根”,就必须打通西方话语与本土文化之间的屏障,研究中国社会工作如何嵌入到本土文化之中,探讨“人情”、“关系”和“面子”在中国社会工作实践之中的运行机制及其核心内涵。

(一)人情

“人情”一词是极具中国本土特色的术语,也是一个能够和“世故”“社会”等搭配使用的重要概念。陈刚认为,所谓人情就是指人的感情或者情感,它是在人们互动过程中存在和发展的一种重要属性,它既是情感,也是规范。人情缺失则意味着在社会交往过程中极难获得相应的资源,意味着关系和面子缺位,意味着社会个体难以在本土情境中立足[3]。贺雪峰认为,人情是指中国社会中特有的一种文化,是一种以红白事为主的非年节性的仪式性人情,主要包括婚丧嫁娶、送礼、收礼、吃酒等活动[4]。这一现象在中国农村普遍存在,且随着现代社会的发展,出现了一种“人情异化”现象。翟学伟认为,“人情”概念是中国人际关系中的核心要素,是指包括血缘关系和伦理思想而延伸的人际交换行为。李伟民认为,人情是国人进行交往与建立关系的依据和准则,它在一定程度上决定了中国人在交往时的互惠互利的社会性交换行为,尤其是在与没有血缘关系人群进行互动时,人情起着显著作用。在某种程度上,人情决定了人们在人际交往活动中的关系取向[4]。沈毅认为,人情是中国人(民间生活)日常“小传统”的一个表征,它与中国儒家思想中的“义”高度吻合,以工具性资源为主的“人情”在实践本质上就是“义”与“利”混合的施报过程[5]。

因此,笔者认为,人情既是一种主观情感,也是一种人际资源,或者说,人情是我们社会生活中一个普遍存在的“社会基因”,在某种程度上是“情谊”“感情”“情面”“恩惠”等的复杂组合,它在我们日常社会生活中扮演着重要角色。与“人情”相随的是“礼物”“馈赠”“金钱”等,在人情的施与接受过程中,诸多要素贯穿其中,越轨、违背伦理也就不可避免。

(二)关系

“关系”常和“社会网络”“社会网”等词汇形影相随,它是社会关系理论中必不可少的概念。格兰诺维特提出“强关系”和“弱关系”等概念,他认为坚实的信任和可怕的欺诈都来自人际关系,而关系在科层社会中的作用尤为明显。与此同时,边燕杰基于传统中国的“人情”特质,对“强关系”和“弱关系”作了进一步补充。其实,最早系统论述“中国式关系”的当属费孝通先生,他认为传统中国人在社会互动过程中时常以“自我”为中心,按照血缘的亲疏远近分为若干层次,由内而外关系依次递减,这也就是我们前文所提到的“差序格局”理论[1]。黄光国把中国社会的人际关系分为三种主要类型,即情感性关系、混合性关系和工具性关系。翟学伟延续了边燕杰的观点,并进一步认为关系是指人们在社会互动过程中基于交流的目的并通过接触而产生的一种联系,这种联系不仅存在于人与人之间,组织之间也同样存在[2]。

笔者认为,关系既是一种社会联系,又是一种基于信任而产生的资源互动。首先,关系就是社会中行动者在交流与交往过程中发生的特定联系。这种联系既可以是无意识和无目的的,又可以是基于特定目的而展开的。其次,关系是一种互动。在这一互动过程中,双方运用相应的信任机制,基于特定的信任机制使关系得以建立和强化。因此,在某种程度上,关系也是一种资源的互动。再次,关系和人情是相伴随的。人情中蕴含着关系,关系中建造着人情,两者基于中国特定社会环境不断互构。最后,社会工作专业实务技巧非常强调和案主建立一种专业关系,而这种专业关系是不能产生个人情感的。因此,来自西方的社会工作价值观在注重关系和人情的中国必然面临诸多伦理困境。

(三)面子

“好面子”“脸皮薄”等词汇时常和中国人的特点和性格并行出现。明恩溥认为,“保全面子”是中国人的第一性格,这一特点在传统中国人身上都是适用的[6]。翟学伟认为面子就是社会个体对做出良好行为后的自我评价以及在他人心目中的序列地位。常雅慧从“镜中我”理论出发,认为面子不单单是一种心理现象,它同样是一种期待过程,是一个经过社会认可的自我。众所周知,“要面子”、“讲面子”和“给面子”是中国人在人情往来中的常态,它是基于人情社会、熟人社会的本土特质而形成的一种行为范式和互动逻辑。中国人在长期的社会演化过程中,可谓是把“脸面观”发挥得淋漓尽致,而这种“好面子”“讲面子”的社会环境也给中国社会工作实践造成了不少困难,“如何尊重案主的面子”和“给予案主足够的尊严”是社会工作在中国本土化过程中务必探讨的问题。

二、一个具有中国人情特色的社会工作实践模型

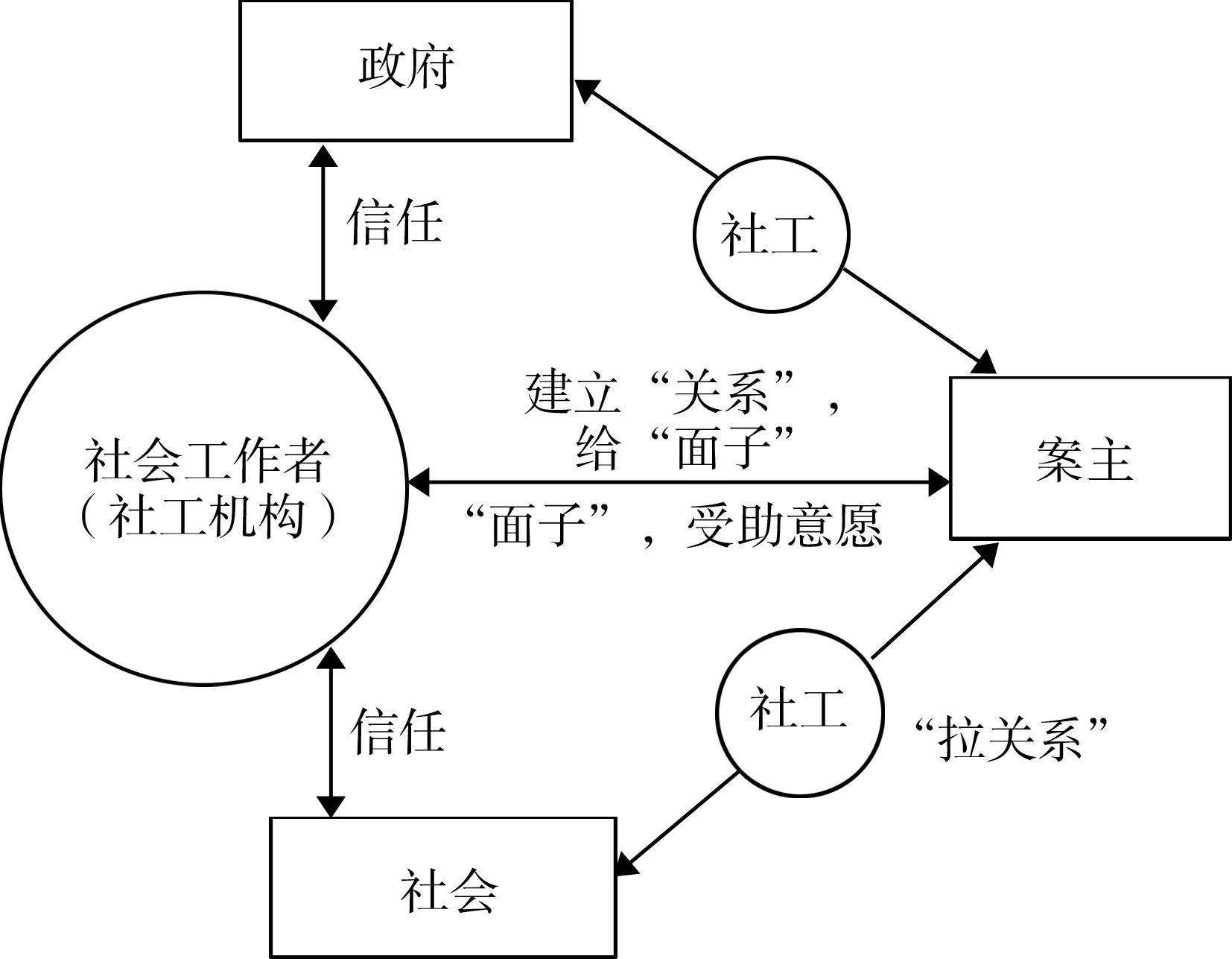

以1912年步济时创办北京社会实进会为标志,社会工作专业已经在中国发展了104年。虽然期间中断多年,但是社会工作专业正不断从中国传统文化中汲取力量,一大批学者正不断推动中国社会工作专业的本土化进程。在社会工作专业本土化的过程中,主要是社会工作者、社会工作机构、案主、政府与社会之间的互动,而这些互动都是基于特定的社会背景和文化传统等进行的。在人情社会中,中国社会工作以内嵌的方式获得发展,或多或少呈现出中国本土气质和特色。笔者认为,在某种程度上,中国社会工作实践正在构建自身的特色模型,大致可分为社会工作者与案主互动模型、社会工作机构与政府互动模型两类(见图1)。

图1 “社会工作者—案主—政府—社会”多元互动模式图

从图1可知,一个社会工作的互动过程包含诸多角色的互动,在某种程度上说,社会工作就是由社会工作者与案主在特定环境下进行的特色合作、复杂互动以及助人过程[7]。在许多情况下,社会工作者扮演着资源链接者和资源获取者的角色,其在案主与政府、社会之间起着缓冲、链接作用,为处于劣势地位的案主向政府和社会“拉关系”“找资源”。因此,这里所讲的“关系”更多是一种社会支持、社会资源。这种“拉关系”现象应当得到合理解释和理解,但是在过去一段时间里,社会工作“谈关系色变”,换句话说,“关系”在这种场域中被“污名化”了。

与此同时,社会工作的主要目的就是助人和促人发展,而要达到这一目的就必须和案主(受助者)建立合理、稳定的专业关系。在建立关系的过程中,必然涉及“人情”、“关系”和“面子”等问题。首先,案主之所以需要社会工作者的帮助,是因为其认为社会工作者是专业人员,两者基于技术认可而建立关系。其次,在关系建构过程中,社会工作者应当尊重案主,这里既包括尊重案主自决的能力,也包括接纳案主等内容。换句话说,就是要给案主“面子”,因为案主的受助意愿在某种程度上是和“是否给足面子”有关的。

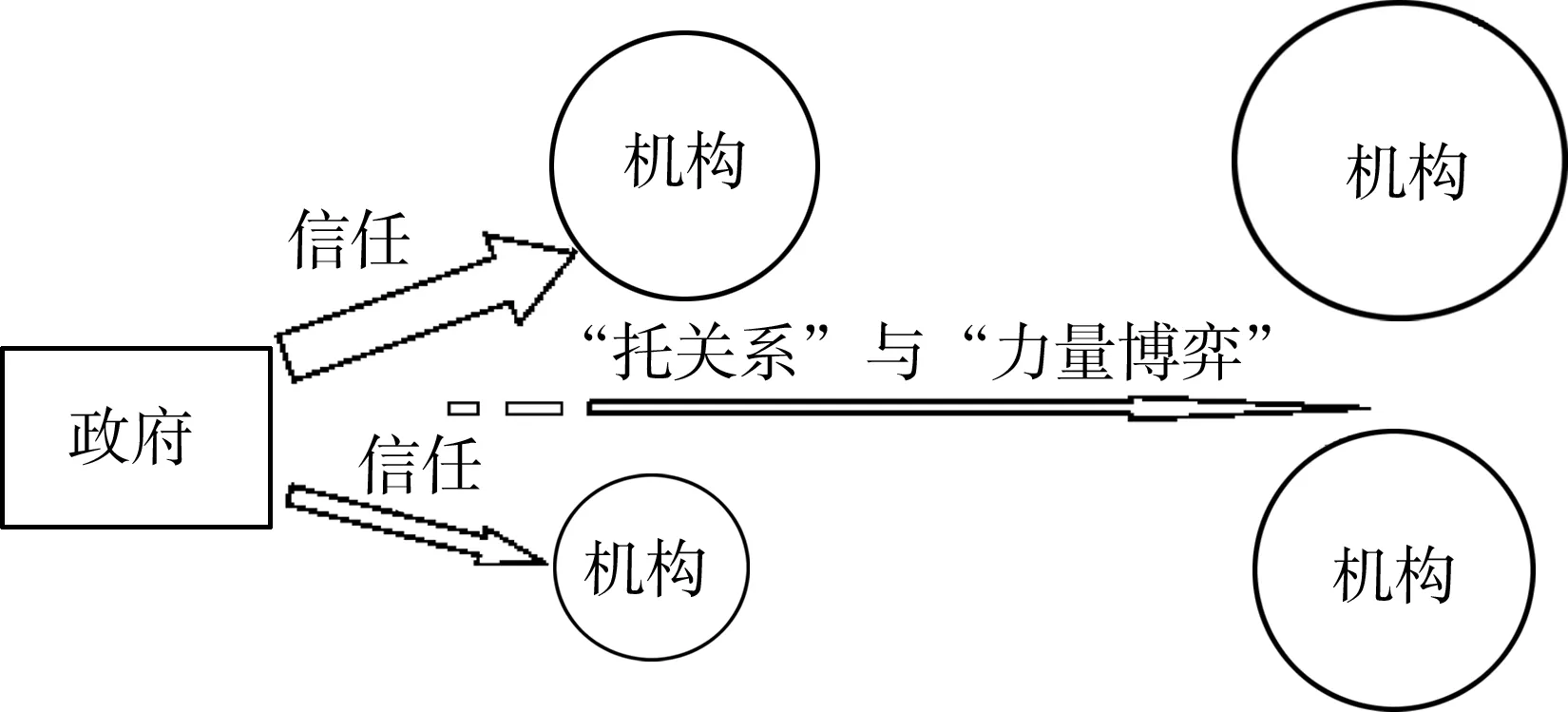

从图1可知,政府、社会与社会工作者(社会工作机构)的交流互动,更多依赖的是信任,是一种基于实力、规模等形成的信赖关系(见图2)。

图2 “关系”机制下的社会工作机构发展演进图

如前所述,政府、社会和社会工作机构的互动模式更多是基于实力、规模等形成的一种信赖关系,对处于不同发展层次的社会工作机构而言,政府和社会对其信任程度及关系疏密的差异尤为明显。由于社会工作进入中国的时间相对较短,社会工作机构的发展亦参差不齐,相比起步较早、发展较快的社会工作机构,小型机构由于项目、资金不足等问题举步维艰。而起步的不平衡其实也具有延续和传承的特点。在中国这样的人情社会,建立关系的机制分为制度信任和人际信任,而其中基于制度信任的项目筛选机制,相比小机构的各种不足,大机构由于本身发展得较为完善,政府和社会对其信任程度要远高于小机构。换句话说,基于市场经济的“优胜劣汰”“弱肉强食”的竞争机制,小机构相比实力雄厚的大机构在多数情况下是处于劣势的,此时人情社会中的“关系”就开始出场并发挥其特有的作用。“托关系”成了小机构获取资源、竞标项目过程中的无奈之举,或者说,“拉关系”“找人情”“给面子”在某种程度上成了不同发展水平社会工作机构之间力量博弈的筹码。

当然,“关系”在大、小机构的力量博弈之中必然存在伦理困境与冲突。这种冲突不仅包括传统道德伦理,而且包括社会工作专业伦理。那么,“关系”的出现是否会扰乱正常的竞争机制,或者说是否会沦为恶性竞争,这是一个值得探讨的问题。笔者认为,“关系”的出场促使小机构得以借助相关资源发展、壮大,尽管小机构通过“关系”谋求发展是“下下之策”,但是在目前尚不完备的以市场为导向的竞争机制下,小机构反而从中觅得了一线生机。在某种程度上说,“关系”是对目前市场经济条件下社会工作机构竞争机制的补充,是在特定的人情社会背景下生成的灵活机制。当然,至于说“关系”是否会导致恶性竞争,就必须探讨上述状况下使用的是何种“关系”,或者说“关系”是何种类型和属性。如果是符合正常规范的人情与面子,并且这种“关系”促成的帮忙并非出于“不良”目的的话,应当是可以被认可的。虽然“关系”的出场已经违背了西方传统所遵循的社会工作从业伦理和专业规范,但笔者认为,其在中国社会工作发展进程中合理、合法的运用,在某种程度上可以缩小机构之间的差异,使社会工作机构在发展层次、区域、步伐等方面达到稳态平衡。

至于“关系”最后的出路,笔者认为,其作为中国传统社会中独具特色的一个要素,它既是对“差序格局”的传承(暂且不论这是陋习还是中国特色的传统),也是对市场经济下所谓“公平机制”(公平实则也制造不公平)的灵活补充。与此同时,当社会工作机构之间达到稳态平衡,“关系”可能失效,尤其是当各大机构实力相当的时候,它就会成为一个可有可无的东西。简而言之,“关系先于市场经济而生,却在市场经济中起着灵活补充和润滑剂的作用。当然,它亦因市场经济而亡,总有一天,它会像乡土中国一样湮没。”

三、关系场域下社会工作实践伦理困境及其实例

“人情”、“关系”和“面子”是中国传统文化在日常生活中产生与建构的,它从产生之初就和中国人的本质特征相融合。尽管时代发展、朝代更迭,人情社会、熟人社会却亘古未变,或者说至少它作为一种价值观念、行为逻辑是从日常生活中潜移默化习得,同时又潜移默化地影响我们的思想与行动。因此,作为发端于西方且具有高度西方价值理念的社会工作专业必然会与中国本土的人情文化产生冲突。第一,中国传统文化与社会工作价值伦理的冲突;第二,“人情社会”中社会工作者与案主之间专业关系的矛盾与处理;第三,社会工作机构发展过程中的“托关系”困局;第四,社会工作者在政府、社会与案主之间所处的“拉关系”角色的二重性。以下笔者借助具体案例来进行探讨。

案例一:居住在社会工作服务站隔壁的大姐,每天都主动帮社会工作者烧开水和做些杂务。一天,她请我们留下私人电话号码,希望以后到上海打工时能联系上我们,并请我们给她介绍打工信息。[8]

案例二:社会工作者探访案主,遇到案主家异味很大,脏乱差,而社会工作者是一个特别爱干净的女生,对于异味容易过敏,但是考虑到案主的感受,她没有做出捂鼻的动作,因为害怕案主自尊心受到伤害,面子上过不去。

案例三:由于小军所在的社会工作事务所发展得不好,领导也一直为没有项目和资金来源而烦恼。而这个时候领导突然想起,小军的舅舅就在市民政局上班,且担任了一个不大不小的职务。领导要小军帮忙,去求求自己的舅舅,顺便约舅舅出来一起吃饭。这个时候小军就犯嘀咕了,本身请别人帮忙顺便吃饭在中国这样一个人情社会是很常见的,但是碍于自己社会工作者的身份,应当遵循职业规范和专业伦理,因此,小军开始犹豫起来。如果不帮忙的话,机构可能就不能很好发展,机构负责人对自己也可能产生不好的看法。

案例四:社会工作机构接到一个案主的求助,尽管该案主的问题解决起来非常复杂,但是社会工作者只要找到政府相关部门的一个办事人员喝一次酒就能把问题解决,可以使案主的花费从几万变为几千。那么,社会工作者是否要去陪酒呢?

从上述案例中我们可以看到,“关系”、“人情”和“面子”在社会工作过程中扮演着重要角色,也正是中国人情社会这一本土特质导致西方社会工作专业价值观和专业伦理在中国“水土不服”;上述案例中出现的问题如何解决“见仁见智”,笔者无意在此提供解决策略。笔者认为,既然“关系”无处不在,处于人情社会这一场域中的中国社会工作专业就应当积极借鉴,融合创新,而绝非照搬西方传统;要理清西方社会工作伦理产生的思想渊源和理论基础,明确中国社会工作专业与西方的差异,发挥“关系”、“人情”和“面子”在社会工作实践中的积极作用,进而积极探索中国社会工作的本土化路径。

四、融合与创新:中国社会工作伦理的本土路径选择

如前所述,基于人情社会的背景,西方社会工作引入中国以来在社会工作伦理方面主要面临如下困境:中国传统文化与社会工作价值伦理的冲突;“人情社会”中社会工作者与案主之间专业关系的矛盾与处理;社会工作机构发展过程中的“托关系”困局;社会工作者在政府、社会与案主之间所处的“拉关系”角色二重性。常立认为,面子、人情、关系文化会限制社会工作价值观的本土化发展。他具体分析了中国传统文化与社会工作价值观本土化的契合及伦理困境,提出社会工作价值观本土化的跨文化构想,具体包括四个方面的内容:第一,积极回应当下中国亟须处理的具体社会问题;第二,深度挖掘中国传统文化中有利于社会工作本土化的优势资源;第三,主动调整自己,融合中国现有社会管理与社会福利制度体系;第四,建构适合中国具体社会情境的社会工作知识框架[9]。杨柳认为,发端于西方社会的社会工作专业,有着全球共识性的知识、技术和价值体系,但是在本土化的过程中,也要考虑各国文化的差异性,遵循各国的文化传统。对于社会工作者与案主之间的“人情、关系和面子”,曾群认为,第一需要明确“工作关系”和“专业关系”的区别,而在中国更应当重视“工作关系”。在本土情境中,社会工作者更多是一个“他者”、“外来者”和“生人”的角色,因此,社会工作者要想拉近和服务对象的距离,培养人际信任并建立工作关系,必须借助传统中国的人情机制,充分发挥好二重关系的积极作用[8]。当然,曾群也不无担忧:“如何确保此种双重关系不会伤害服务对象和社会工作者成为本土情境中的一个重要问题。”黄耀明认为,只有促使社会工作专业伦理与中国传统文化的融合,才能推进社会工作的本土化,而社会工作伦理不是一成不变的,应提升社会工作专业伦理在中国本土的适切性[10]。

笔者认为,当前中国社会工作正处于快速发展与情况复杂并存的阶段,在这样一个阶段,社会工作参与者不仅要积极探索、开拓创新,而且要及时回顾和梳理中国社会工作发展的历史[11],并从中国传统文化中汲取力量。只有打通西方话语和本土文化的屏障,才能真正促使社会工作专业在中国“落地生根”。中国社会工作要嵌入本土文化,就必须探讨人情社会情境下的中国社会工作本土化的路径选择与现实追求。第一,社会工作伦理困境作为一个正常现象,无须被过分强调和刻意放大。第二,“人情、关系和面子”机制在中国社会工作发展过程中并不完全是一种阻碍,在某种程度上说,在社会工作发展初期,人情社会对社会工作者与案主关系的建立以及社会工作机构的发展壮大起着特殊作用,不宜对社会工作过程中的“关系”污名化。第三,“人情、关系和面子”机制对于社会工作专业发展与实践具有双重作用,如何因势利导,借助中国传统的人情机制“趋利避害”,并以此推进中国社会工作本土化进程,是每一位社会工作参与者都应当思考的问题。与此同时,不必过分担忧“关系”是否会导致社会工作机构之间的不正当竞争,因为“关系”是对目前市场经济体制下的社会工作机构竞争机制的灵活补充,各大社会工作机构进入稳态平衡后,“关系”可能失效,自动退出历史“舞台”,如有必要,我们只需制定一个相对公平的机制,即可制衡这种所谓的“关系”。

[本文的修改和完善得益于与导师、民政部柳拯司长,中国青年政治学院陈涛教授,北京工业大学杨荣教授,河北科技大学彭秀良研究员,中国社会科学院研究生院马恩泽、李倍倍的讨论;广东石油化工学院孙健老师提供了课题资金支持。在此并致谢忱!]

[1]费孝通.费孝通全集[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2009:213.

[2]翟学伟.人情、面子与权力的再生产[M].北京:北京大学出版社,2005:167-168.

[3]陈刚.法治社会与人情社会[J].社会科学,2002(11):53-57.

[4]李伟民.论人情——关于中国人社会交往的分析和探讨[J].中山大学学报(社会科学版),1996(2):57-64.

[5]沈毅.“仁”“义”“礼”的日常实践:“关系”、“人情”与“面子”——从“差序格局”看儒家“大传统”在日常“小传统”中的现实定位[J].开放时代,2007(4):88-104.

[6]明恩溥.文明与陋习:典型的中国人[M].太原:书海出版社,2004:139.

[7]王思斌.社会工作概论[M].北京:高等教育出版社,2006.

[8]曾群.人情、信任与工作关系:灾后社区社会工作实务的伦理反思[J].社会,2009(3):176-182.

[9]常立.中国传统文化与社会工作价值观本土化的契合及伦理困境[D].西安:西北大学,2011.

[10]黄耀明.对话与融合:社会工作专业伦理与中国传统文化[J].社会福利(理论版),2012(4):8-11.

[11]Ralph Dolgoff.社会工作伦理实务工作指南[M].隋玉杰,译.北京:中国人民大学出版社,2005:211-215.

[12]萧子扬.论本土化视野下中国社会工作史的教育、教学与研究[J].长春教育学院学报,2017(2):10-14.

[13]萧子扬.“流动的酒席”:后(新)乡土中国的一个表征[J].长春教育学院学报,2016(10):41-44.

[责任编辑 文 川]

2016-12-21

中国青少年研究会-新英才科研基金(2016B10);广东省茂名市社科基金(2016YB07);广东“攀登计划”(pdjh2016b0336)

萧子扬(1997— ),男,江西赣州人,硕士研究生,研究方向:青年社会学与互联网人类学、中国社会工作与社会治理。

C912

A

1008-6390(2017)03-0005-05

——认知行为治疗介入精神障碍康复案例