汉代建筑设计的匠艺传统

——探究传统造物艺术制器尚象的美学尺度①

兰 芳(江南大学 设计学院,江苏 无锡 214000)

顾 平(江南大学 视觉文化研究所,江苏 无锡 214000)

汉代建筑设计的匠艺传统

——探究传统造物艺术制器尚象的美学尺度①

兰 芳(江南大学 设计学院,江苏 无锡 214000)

顾 平(江南大学 视觉文化研究所,江苏 无锡 214000)

在中国古代建筑发展的历程中,汉代是一个重要的转折期。宫殿、祠庙、民居、墓葬等建筑形制在汉代不断走向成熟。汉代建筑设计人工宇宙与自然宇宙同构的理性思维达到了高度的统一,是“物”、“我”和谐造物美学尺度的典范。本文通过探寻汉代建筑设计的文化传统,探究古代传统造物艺术“天”与“人”、“物”与“我”、“匠”与“艺”相统一的制器尚象之造物美学问题。

汉代建筑设计;匠艺;制器尚象

“制器尚象”是一个造物美学问题,语出《周易》爻辞。从人类科学创造来看,人造的物品,都是根据“象”制造出来的。其中包含古希腊模仿论的内涵。从周易的时代看,“象”指卦象,但卦象有个象征符号的来源及其所指,象又指外在世界的形象。对“象”的美学意义的理解,有助于把握传统造物设计的文化精髓。建筑的营造活动具有“象”的隐喻传统,最早人类居住在洞穴中就如回归母体。汉代建筑设计的发展呈现高度的理性化,对宇宙“象”的模仿达到一定的自觉。建筑通过“天—地—神—人”的聚集而展开以城市、宫殿、居民、陵墓等形式的叙事情节。由此,表征传统造物艺术“物”、“我”统一的美学理念。

现代社会,人与物关系的疏离,造物艺术在从物到符号的转变过程中,处于物质、符号爆炸的世界之中。依据本雅明的观点,具有氛围的物,随手工艺人的衰退而衰退。物在消费社会中成为一种关系之物。鲍德里亚在《物体系》中说:“消费是一种建立关系的主动模式,它是一种系统性活动的模式。也是一种全面性的回应,在它之上,建立了我们文化体系的整体。”[1]在此背景下,对汉代建筑营造传统的梳理,探究道、器的双向互动结构构成中国传统造物“物”、“我”关系的统一问题,从而引发造物艺术由“生产性”向“诗性”的回归。

一、汉代建筑的匠艺法则

在中国古代建筑发展的历程中,汉代是一个重要的转折期。建筑形制的发展、文化空间的分化已相对稳定,自然宇宙与人工宇宙相同构的理性思维高度统一。自然宇宙被看做是一座大房子,建筑则模仿宇宙的形制承载着时空一体的营造理念。在我们先民的观念中,空间由天地四方围合而成,它的秩序则以日月星辰、四时太岁为纲纪。按照宇宙是房子的说法,上为天,下为地。《说卦传》对代表天、地、山、泽、雷、风、水、火八卦的方位进行了详细说明:震位于东,巽位于东南,离位于南,坤位于西南,兑位于西,乾位于西北,坎位于北。而八卦的方位是与“四时”、“八节”相关的。所以孔颖达疏曰:“上帝出乎震,以震是东方之卦,斗柄指东为春,春时万物出生也。”[2]197《管子•宙合》说:“宙合有橐天地,天地苴万物,故曰‘万物之橐’。宙合之意,上通于天之上,下泉于地之下,外出于四海之外,合络天地以为一裹。散之至于无间,不可名而山。”[3]史前文化遗址的发掘表明,大约五千年前,在中国的许多地方都出现了高水平的文化。从这些文化遗址中我们可以看到在营造实践中,人们已经对建筑出现体系性的思考。陕西临潼姜寨仰韶村落遗址是一个有分区、有主从、有中心、有边界,并且正方位布置的人工环境。这个环境的特征与中国古人对“天下”的形式特征的认识相合,卜辞显示,殷人不仅已经有了对四方的认识,认为每个方位对于人世有不同的意义和作用,对各方的神祇有固定的祭祀,并且各个方位之间有一个固定的秩序,且与时间的流转有对应的关系。[4]

图1 长安城市总体布局概貌图

先秦建筑按照天象方位进行布局,但仅从建筑布局上迎合了各个星座在天空中的空间位置,二者并未在天体运行方面建立实际的对应关系。如,《史记•秦始皇本纪》载:“乃营作朝宫渭南上林苑中。先作前殿阿房,……周驰为阁道,自殿下直抵南山。表南山之颇以为阙。为复道,自阿房渡渭,属之咸阳,以象天极阁道绝汉抵营室也。”[5]256至汉代,测定时间、季节、方位的技术已十分完善。《汉书•律历志》说,“汉武帝元封七年‘议造汉历。乃定东西,立晷仪,下漏刻,以追二十八宿相距于四方,举终以定朔晦分至,躔离弦望。’”[6]地支十二辰代表12个等距离的30度角的方位,子午,午南,卯东,酉西,寅与戌分别为夏至时日出的方位角,辰与申则是冬至日出的方位角,卯与酉是春、秋分日出入的方位角。①常正光:《阴阳五行学说与殷代方术》,[美]艾兰等主编:《中国古代思维模式与阴阳五行说探源》,江苏古籍出版社,南京,1998,第253-255页。《史记•律书》对八风以及二十八宿、干支的方位与气候的解释,清楚说明了方位、季节的内涵与相互关系。东汉末年马融增补的《礼记•月令》又对此进行了深化和拓展。汉代筑城营室将时令和方位看作重要考虑因素(图1)。如汉高祖在长安所修之未央宫,为长安之主要宫殿。汉长安城将南北两面城墙筑作南斗、北斗的城墙,以呈现斗为帝车,运于中央,临制四乡的观念。其次,把最重要的宫殿——未央宫放在整个城区的西南方位。因为汉人以八卦定方位,八卦中的“乾”代表天,“坤”代表地。乾卦对应西北,坤卦对应西南。天之紫薇因其在天而与乾对应,人之宫阙因其在地而与坤相通。这样一来,乾与坤、天与地、紫薇宫与汉王宫、西北与西南就对应起来了。

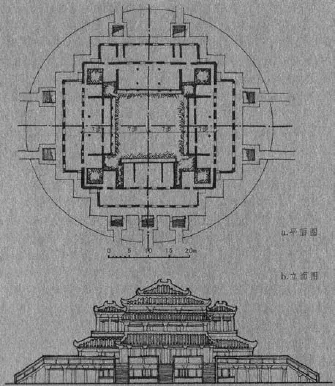

古代最重要的礼制建筑明堂是时空一体观念的最突出的例子(图2)。《三礼图》说:“明堂者,周制五室。东为木室,南火,西金,北水,土在其中”[7],而东西南北四方又分别代表春夏秋冬四季。王莽用五行相生序作为在明堂辟雍举行祭祀的程序。中堂和四厢的厅堂象征五行,每厢各代表五行之一行和四季之一季,中堂象征土行和一年之中。每一季节,王莽都衣着相应的服色在相应的厅堂内举行相应的祭祀。皇帝(王莽)的一举一动体现了五行相生循环之时间顺序。明堂因而体现了宇宙中各种元素的分类及其转化。环绕着中心,季节和所有其他元素永无休止的运转。

图2 汉长安南郊礼制建筑中心建筑复原,王莽托古改制成的明堂

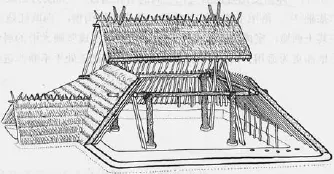

汉代宫殿、明堂建筑的营造法则依照时空一体的结构,对宇宙四方围合的模仿,以此达到“天”、“地”、“人”的沟通。另外,依据建筑构件的结构发展来分析,汉代建筑构件也具有“象”的模仿特征。如建筑上使用栌斗,在古人观念中,不单是构造和视觉的要求,更重要的是,斗的使用可以使建筑获得与上帝沟通的能力。所谓“斗为帝车,运于中央,临制四乡”[5]1291。又如,中国传统的大屋顶形式与凤鸟头部的屋脊有着千丝万缕的关系。《诗经•斯干》中曰:“如跂斯翼,如矢斯棘,如鸟斯革,如翚斯飞。”[2]197这里描述的建筑形象类似于庙底沟凤鸟图形,庙底沟凤鸟图形是一个大屋顶建筑的断面影像。升腾、飘逸的建筑形象和鸟的形象结下不解之缘。中国传统大屋顶形式的产生即以这种象征之道为基础。人们对传统建筑的位置、大小、形制乃至特殊象征性构件的使用进行系统安排,以至呈现多元化的宇宙空间。

二、汉代建筑的匠艺传统

汉代建筑呈现多元化的宇宙空间是匠人在长期的实践活动中对宇宙空间模仿之结果。中国传统建筑有其独特性,建筑技术或建筑规则的传承主要是经验和技巧的传递。因此古代建筑是传统工艺与社会需求、宇宙法则进行思考的衍生物,被称为“匠艺”。“匠”是指具有专门技术的人。《考工记》曰:“匠人建国、匠人营国、匠人为沟洫。”[8]《仪礼•既夕记》:“遂匠纳车于阶间”[9]2521。《论衡•量知》:“能斲削柱梁,谓之木匠;能穿鑿穴埳,谓之土匠;能雕琢文书,谓之史匠。”[10]《庄子》里有:“匠石运斤成风。”[11]《韩非子•定法》:“夫匠者手巧也,而医者齐药也。”[12]古诗文中常有“匠心”一词,如张祜《题王右丞山水障》诗:“精华在笔端,咫尺匠心难。”这里的“匠心”犹言“造意”,是指文学艺术上的构思。由此可见,古代建筑的营造活动是匠人的生产性与技艺性得到充分发挥以至达到承载社会本体价值观念的实践活动。它所承载的不仅是形式与质料相结合的遮蔽性功能。黑格尔认为,建筑艺术是实用性与象征性的结合。建筑的最初形成比雕刻、绘画和音乐都较早。建筑最早的建造是用于居住的。但当日常生活得到满足,建筑还出现了另外一种动机,要求艺术形象和美。它和一般的艺术美的形式不同,这种艺术作为建筑并不创造出本身就具有精神性和主体性的意义,而且本身也不就能完全表现出这种精神意义的形象,而是创造出一种外在形状只能以象征方式去暗示意义的作品。①[德]黑格尔:《美学》(第三卷上),朱光潜译,商务印书馆,北京,1997,第30页。传统工艺源于实用性需求,社会需求与宇宙法则使建筑走向一个象征的世界。

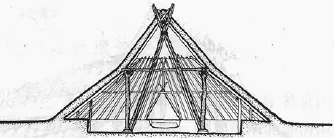

古代建筑的象征性有其特有的逻辑结构,“象”的文化形式和空间表现,激发传统建筑从实用的物理空间转向多维的文化空间。建筑语汇从物象中经过人为抽象、体悟而提炼出来建筑符号,传递人、器物与天的同构关系。“宇宙即是建筑、建筑即是宇宙”。从自然宇宙角度看,天地是一所奇大无比的“大房子”,从人工建筑角度看,建筑像法宇宙,“天地入吾庐”也。所谓“宇”,“屋檐”之谓也。《说文》云:“宇,屋边也。”[13]即“屋檐”,许慎可谓深谙“宇”之本义。《周易》之“大壮”卦有“上栋下宇,以待风雨”之说,即取“宇”之本义。”“宙”,梁栋。高诱解释得很清楚:“宇,屋檐也;宙,栋梁也。”[14]211“宇”为“屋檐”、“屋边”,而单有“宇”,还不能成屋,只有同时有“宙”,才有房屋在东方古老大地上屹立的现实存在。建筑物是否能持“久”屹立,全凭梁栋的撑持。于是,“久”成了建筑物得以存在的梁栋的一种特性。中国建筑文化的时空意识,是一种自古就有的、人与自然相亲和的建筑“有机”论。王鲁民的《中国古典建筑文化探源》中指出:半坡遗址发掘的F1大房子的结构形式与《淮南子》中所提及的宇宙模式完全一致(图3)。《淮南子•览冥训》讲到女娲补天时说:“往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载,……女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极。”[14]95《山海经》中,这方面的记载也不乏其辞,“海内昆仑之墟,在西北,帝之下都。昆仑之虚,方八百里,高万仞;……面有九门,门有开明兽守之。”[15]古代中国人确是从建筑的时空观念与建筑实践去认识天地宇宙且大且久的时空属性的。这种关于天地宇宙的时空意识,长期有力地影响了传统中国建筑文化观。

半坡“大房子”房址F1结构复原之一例(剖面Ⅰ-Ⅰ )

图3 半坡“大房子”房址F1结构复原之一例(剖视)

三、匠艺传统的美学尺度

中国传统建筑的形制、空间是天地宇宙的“镜像”。人们对天地宇宙的理解,构成了造物艺术的美学标准,如许多陶器造型,模仿的是现实中的动物;青铜器的造型,有些模仿的是民族信仰中的神灵;从神话—原型的角度来看,凡圆形的造型器物,都有模仿女性身体的隐喻。作为宇宙图像的建筑,其“天—地—神—人”的聚集特征,是“制器尚象”之“物”、“我”统一的造物艺术美学尺度的集中表现。正如诺伯格—舒尔茨在《建筑——存在、语言和场所》中所说:“这对于建筑图像来说,的确是一种宇宙图像(imago mundi),是存在的有形表达。正是因为建筑像镜子一样反射了存在的整体,因此被称为‘艺术之母’,它是典型的主体间,以一种较其他艺术以更满意的方式,直接导向一种承诺来给人类提供空间和时间的坚实本源。”[16]

制器尚象的理论根源即《周易》的“以制器者尚其象。”[2]167孔颖达《正义》说:“大则取象于天地”。“以制器者尚其象者,谓造制形器,法其爻卦之象。若造弧矢,法睽之象。若造杵臼,法小过之象也。”[2]167这种“依卦造器”的理论依据,以为古人制出的器物都是根据卦象、卦义得来,如先有《井卦》然后才有井的发明和创造。宋人杨万里说:“《易》之既作,圣人复取诸《易》以制器。”[17]然而,对“卦象”的解释,顾颉刚有不同的看法:“创造一件东西,固然是要观象,但这个象乃是自然界之象,而非八卦之象”,“于此可见,所谓‘以制器者尚其象’本是莫须有的事。”[18]对卦象、物象问题的争论也可见得古代造物艺术中的“道”、“器”之论。中国传统造物艺术向来重道轻器,弱化匠而取其艺,或将匠推向一个模糊的边缘状态。因此,传统经典文献中更重视卦象而非物像。事实上,卦象象征表达应以物象的模仿为基础。物象和卦象始终处于处于“你中有我,我中有你”的状态。“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”[2]179包牺氏创造符号时,根据自然天地和人体造化以及鸟兽之迹等具体的物像进行模拟、抽象、移情、简化而创造出来的。卦象指人由自然物象而创设出的符号,如《周易》之八卦符号及六十四卦的卦形。《周易•系辞上》曰:“是故阖户谓之坤,辟户谓之乾,一阖一辟谓之变。”[2]169乾和坤都为卦象。《说卦》列出“八卦之象”,即八卦符号所象征的八类事物。“乾,健也。坤,顺也。震,动也。巽,入也。坎,陷也。离,丽也。艮,止也。兑,说也。”[2]197世界上的万事万物,复杂多变,八卦用一个符号体系,对其作了象征的归纳。由此,对“制器尚象”准确的理解是:效仿物象而取其象征意涵,来制作器物。在这一过程中,由于卦象变通性的符号体系,制器活动根据符号体系的变化需要不断调整、创新,才达到“物”与“我”的和谐统一。这个概念也诠释了造物艺术美学尺度的核心问题。

具体的制器活动所体现的技艺与尺度构成的物与物、人与物关系的和谐空间,它不断地规范和调整着人们社会生活的行为方式和思维方式。在过去的历史文化中,传统造物艺术的地位及其作用并不明晰,“形而上谓之道,形而下谓之器”的理念使传统造物艺术长期处于被遮蔽的状态中。近现代社会技术的发展,设计与制造的分野,进一步疏离传统造物与现代设计体系的关系。对传统造物的美学尺度的探究不是试图还原传统造物艺术语境,而是在现代社会语境下,回归“物”、“我”统一的文化传统。海德格尔用尺度(measure)与边界(boundary)来阐述世界的造化与大地的自然状况之间蕴涵着丰富而又必然的对立问题,他认为这是一种共存的关系。对传统造物艺术美学尺度问题的追溯,是平衡造化与自然关系的途径之一。在技术高度发展的今天,探寻造物艺术的诗学传统,形成新的伦理规范是我们面临的新的挑战与任务。

结 语

古代建筑发展至汉代,其宇宙观念、象征空间、营造法则等都达到高度的统一,建筑的形制与类别基本定型,并影响后代。从建筑的功能结构分类,汉代建筑包括城市、宫殿、祠庙、陵墓等。从建筑的形制结构出发,汉代建筑又有高台、楼阁、院落等。古代建筑既要满足功能尺度,又要实现隐喻性价值。技术的革新与观念的传承,使建筑的表现空间与象征意涵的逐渐统一,形成系统性的建筑体系。建筑营造活动“有象可效,有形可度”,匠人在不断发展的实践活动中,竭尽可能实现宇宙之“象”,达到“物”、“我”和谐统一的高度。正如宗白华所说:“象即中国形而上之道也。象具有丰富之内涵意义,于是所制之器,亦能尽意,意义丰富,价值多方。因此,制器活动中物像与卦象不断调和的动态发展观是造物艺术美学尺度的重点。本文对“制器尚象”美学尺度的追问,即关涉了“天”与“地”、“器”与“道”,“物”与“我”之间相辅相成的造物方法论,伦理观和创新思维等现实问题。

[1][法]鲍德里亚.物体系[M].林志明,译.上海人民出版社,上海,2001:222.

[2][清]阮元,校刻.十三经注疏[M].北京:中华书局,2015,1:197.

[3][唐]房玄龄注[明]刘绩补注.管子[M]. 上海:上海古籍出版社,,2015:73.

[4]葛兆光.中国思想史[M]. 上海:复旦大学出版社, 2001,1:91-94.

[5][汉]司马迁.史记[M]. 北京:中华书局, 2005:256.

[6][汉]班固.汉书[M]. 北京:中华书局, 2002:975.

[7][清]张英.渊鑑类函[M]. 上海:上海古籍出版社, 2008,5:33.

[8]闻人军,译注.考工记[M]. 上海:上海古籍出版社, 2014:110-120.

[9][清]阮元校刻.十三经注疏 [M]. 北京:中华书局, 2015,2:2521.

[10]黄晖.论衡校释[M]. 北京:中华书局, 2014:552.

[11]方勇,译注.庄子[M]. 北京:中华书局,2015:414.

[12]高华平,等编.韩非子[M]. 北京:中华书局,2015:625.

[13][汉]许慎.说文解字[M]. 上海:上海古籍出版社, 2007:288.

[14][汉]高诱注.淮南子[G]//诸子集成:第七册,北京:中华书局,1954:211.

[15]方韬译注.山海经[M]. 北京:中华书局,2015:264.

[16][挪威]克里斯蒂安·诺伯格—舒尔茨.建筑——存在、语言和场所[M].刘念雄、吴梦姗,译. 北京:中国建筑工业出版社,2013:11.

[17][宋]杨万里.诚斋易传[M]. 北京:九州出版社, 2008:254.

[18]顾颉刚.古史辨:第三册[M].上海:上海书店出版社,1931:42;61.

(责任编辑:梁 田)

J509

A

1008-9675(2017)02-0074-04

2017-01-09

兰 芳(1980- ),女,江苏徐州人,江南大学设计学院博士研究生,江苏师范大学美术学院讲师,研究方向:古代造物艺术。

江南大学产品创意与设计文化研究中心专项研究资助项目;国家社科基金项目艺术学“汉代建筑明器的造物学研究”阶段性成果(15CG151)。