默会认知视域下的技术认知

吴致远

摘要:在西方传统认识论陷入困境的情况下,默会认知开始受到学术界重视。默会认知研究解除了技术认识论发展的瓶颈,为技术认知研究提供了广阔的空间。海德格尔的生存论分析表明,技术之思不同于科学之思,技术之思是knowing how,是内居于身体的默会之知。默会认知是技术认知的本质特征,也是技术与科学的本质区别。默会性使技术知识在产生、积累、保存、传播等方面具有与科学知识完全不同的机制。对技术认知特殊性的认识有着重要的理论与实践意义。

关键词:默会认知;技术认知;认识论;具身性

中图分类号:B15 文献标识码:A文章编号:1000-5099(2017)02-0040-07

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbshb.2017.02.06

默会认知很早就被人们注意到了,但是由于默会认知的个体性特征以及默会认知在表达、传递、习得等方面的困难,对于默会认知的研究长期停滞不前。这种情况严重影响到与默会认知关系密切的其他人类活动的研究,比如对于技术认知的研究。技术活动是人类最普遍、最基本、最悠久的实践活动,对于这类活动的认知特点、规律、机制和内在结构等方面的研究按说很早就应该进行了,但是由于时代条件所限,特别是默会认知研究的滞后,相关研究迟迟没有启动,直到20世纪后期情况才有所改观。所以,在传统哲学认识论中,技术是没有地位的,至多只起着中介工具和手段的作用,“技术即无思”是长期以来人们的普遍看法。在当代,默会认知研究获得了重要的发展契机,现象学、认知心理学、语言哲学的进展为其提供了关键性支持,这使我们有理由相信,“技术之思”是另一种形式的“思”,与科学相比,技术之思具有不同的本质内涵和追求,是一个有待充分揭示的认知新领域。

一、默会认知的显现

从20世纪初期开始,针对西方传统认识论困境①,柏格森、杜威、海德格尔、赖尔等人先后从各自的理论视角提出一种与主体不可分离的(具身化的)、非言述的、非表象式的认知路线,这种认识路线与传统认识论所标榜的以追求知识的明晰性、客观性为目标的“无认知主体认识论”②截然不同,它因其意会性和缄默性而被称为“默会认知”。 下面以海德格尔和赖尔为例予以简要说明。

海德格爾在对传统认识论进行反思后认为,人与世界的关系首要地不是反映与被反映的关系,而是操作关系,是另一种形式的“知”。这种“知”是从“此在”(人的存在)的结构分析开始的。海德格尔认为此在的基本结构是“在世界中存在”(being-in-the-world),处于世界之中的人与其周围的“物”的关系不是传统意义上的主体/客体关系,而是在……之中的“寓居”关系,所以,人与世界的关系首先与主要地不是观察式的认识关系,不是传统意义上的内、外表象关系,而是“操作”关系,是通过“器具”(用具)与世界内的其它存在者打交道,是诸种方式的操劳。“最切近的交往方式并非一味地进行觉知的认识,而是操作着的、使用着的操劳——操劳有它自己的‘认识。”[1]79通过对“用具”的分析,操劳中的“认识”得以被揭示。所谓“用具”是在操劳活动中照面的存在者,如书写工具、缝纫用具、加工用具、交通工具、测量用具等,“用具本质上是一种‘为了作……的东西。有用、有益、合用、方便等等都是‘为了作……之用的方式。这各种各样的方式就组成了用具的整体性。在这种‘为了作的结构中有着从某种东西指向某种东西的指引。”[1]80指引揭示出了人生活于其中的世界的存在者网络。在用具的指引揭示中,“上手性”成为其存在论规定。所谓上手性是“使其他存在者与此在发生关联并进入此在的存在的那种存在性质”,[2]27它标示的是其他存在者与此在的关联性,在用具的使用中它表现为用具的上手状态,即用具的“称手”性。海德格尔以锤子为例说明了“用具”上手性的独特本质:当用锤子进行锤打时,使用者并不对锤子本身进行专题把握,他越是不关注锤子本身,就越得心应手,打的起劲,使用者与锤子的关系就越本真、越原始。这就是说,用具如其所是地发挥作用,处于“自在”状态,那么它就在最广泛意义上是称手的和可用的。“仅仅对物的具有这种那种属性的‘外观做一番‘观察,无论这种‘观察多么敏锐,都不能揭示上手的東西。只对物做‘理论上的观察的那种眼光缺乏对上手状态的领会。使用着操作着打交道不是盲目的,它有自己的视之方式,这种视之方式引导着操作,并使操作具有自己特殊的把握。同用具打交道的活动使自己从属于那个‘为了作的形形色色的指引。这样一种顺应于事的视乃是寻视(Umsicht)。”[1]81-82这里的寻视实质是一种领会,是一种内在于操作着的默会知识,是knowing how,是“会某事”“胜任某事”“能做某事”。

明确区分了knowing how和knowing that两类知识并对knowing how知识的重要性给予了充分肯定的是英国哲学家吉尔伯特·赖尔(Gilbert Ryle, 1900—1976)。1946年,赖尔发表了论文Knowing How and Knowing That,他认为,knowing how是不能用knowing that来界定的一类知识,其在逻辑上要先于后者。“哲学家们没有公正地看待我们都很熟悉的知道某个事件和知道如何做某事的区别。在其认识论中,他们专注于发现真理或事实。他们要么忽视发现做事的方式和方法,要么试图将其归结为发现事实。他们认为,智力等于对命题的思考,并为这种思考所穷尽。我要破除成见,证明knowledge how不能用knowledge that来界定,并且进一步证明knowledge how这个概念在逻辑上优先于knowledge that的概念。”[3]4-5赖尔把knowing that称作是命题性知识,而knowing how是非命题性知识,后者实现或体现在个人做事的过程之中,是一种体现在“做”的活动(行动)中的知识。

以上先驱性研究为“默会认识论”创立奠定了基础,在此之后,形成了三条较为清晰的默会认知研究进路:一条是波兰尼路线,一条是后期维特根斯坦路线,还有一条是现象学—解释学路线。[4]5首先提出“默会知识”概念并对默会知识论给予了系统研究的是英国哲学家迈克尔·波兰尼(Michael Polanyi),从上世纪50年代后期开始,他陆续出版了《个人知识》(1958)、《人的研究》(1959)等多部著作;从上世纪70年代开始,在现象学传统之下产生了以唐·伊德(Don Ihde)、胡伯特·德里弗斯(Hubert Dreyfus)等人为代表的研究路线;上世纪80年代以来,一批维特根斯坦的追随者如格里门(Harald Grimen)、翰内森(K.S.Johannessen)、墨兰德(Bengt Molander)等人也开始进行专题的默会知识论研究。

二、技术认知的默会性

值得注意的是,在各种进路的默会认识论探讨中,学者们多以技术为例来说明默会认知的特殊性,其中包括最具思辨性的维特根斯坦、海德格尔等人。作为默会认知研究的先行者,每当他们论述到相关论题时总是以技术或人造物为例来加以说明。在笔者看来,这种情况绝不是偶然的,客观上表明了默会认知与技术认知的内在一致性,或者说二者之间存在着一种天然的亲缘关系。技术作为一种“做”的活动,其具身性、工具手段的多样异质性、意识与物质的交互性、动态实践性等特点,使其成为默会认知的天然居所,是默会认知充分展开的载体。也正是在技术这一最基本的人类实践形式中,默会认知的形态、结构及其意义才得以被充分揭示。

从默会认知的角度,我们就可以理解技术认识论何以会长期缺失,这本质上与技术活动和技术物的三种属性有关。

1.具身性

技术是一种操作行為,当人们从事技术活动时,技术物往往会与人的身体结合起来,作为人的身体的一部分而起作用,这种情况看起来就好像技术物成为人身体上的一个器官,具有了身体的感知功能,我们把这种情况称为技术的“具身性”(Embodiment)。比如,盲人的拐杖起到手的触摸功能;显微镜增强了人类视力辨别微小物体的能力,好像人的眼睛一样在发挥着作用;工人用一把螺丝刀顶在机器上,耳朵贴近螺丝刀的手柄,聆听机器内部的声音,这时候螺丝刀就成为听觉器官的延长。不仅是这些简单工具,即使像操纵机器和汽车这样的大型设备,也会产生人—机一体、人—车一体的感觉。学习驾驶技术时,教练会告诉你把车当作你的身体去感知,这样当车出现轻微的异常情况时也能被你觉察到。与马克思同时代的技术哲学家恩斯特·卡普提出了“器官投影说”,认为技术人造物可以看作是人的器官在外部世界的投射与延伸,这一思想虽有局限性,但却反映了技术的具身性特征。前面提到,人寓居在世,通过身体感知世界并与世界打交道,因此身体是在世的媒介,“身体是我们在世界上的锚地”[5]82。當技术内在化为身体的一部分时,那么它就成为人认知世界的一个中介,技术越是发展,人就越是依赖技术去认知世界,这样我们就很大程度上寓居于技术之中了。技术具身化的结果使它很容易被“忘记”,这是因为,当我们的身体器官正常发挥功能时我们往往会忘记它的存在,而只有在身体器官出现问题时,它才会成为我们关注的焦点。

2.默会性

当人们用身体去感知事物时,却往往无法用语言描述出感知对象的特征,或者描述出其全部特征;当用具身化的技术物去感知事物或者完成一个操作时,人们同样难以准确说出自己的身体是如何做到这一点的。比如,一个人闻到了咖啡的气味,却无法说出咖啡气味的独特性究竟是什么;一个球员投球时命中球筐,但却没法准确说出命中篮球框时的各种技术数值,比如角度、距离、力度等。与具身性相关的这些技术行为所具有的只可意会不可言传的性质,被称之为“默会性”。默会性使技术的传播增加了困难,需要借助特殊的途径才能完成。比如各种技能,只有通过动作演示和亲身实践以及用心体会才能逐步掌握,这完全不同于以公式、数据、图表和清晰严格的专业术语表达的科学理论,后者只需要借助文字说明就可以理解掌握。

3.透明性

处于上手状态的技术物,往往处于“熟视无睹”的状态,它以自己的“常在”而使自身缺席(absence)。海德格尔说:“切近的上手者的特征就在于:它在其上手状态中就仿佛抽身而去,为的恰恰是能本真地上手。”[1]82技术物的这种在行动中抽身而去的特征被称为“透明性”,技术的具身性一定程度上强化了技术的这种“透明性”,但并不是技术“透明性”的唯一原因。“透明性”本质上源于技术物不是环顾寻视的主题,它是被先行领会和把握的,只在操作行为中起着辅助作用,人们只是默会地对其有所知。用现象学的语言说,在技术意向的指引组建中,人们尽可以无视作为上手事物所具有的存在方式,而仅仅就其现成状态来揭示它、规定它、把握它。哲学家C·贵格农(Charles Guignon)对此有着很好地说明:“只有当我们涉及的东西是透明的时候,日常的实践活动才能展开。透过用具,我们注意到要做的工作,这工作是活动的对象。因此,海德格尔把日常性的‘视的样式,称作‘环顾寻视,它不同于沉思状态的‘纯粹凝视。这种know-how 通常是对上手用具的一种默会感知,而不是一种明言的know-that。我们所用的工具‘是在操劳中‘就其本身而被遭遇的,操劳使用这些工具但不明确地注意到它们。”[6]100

三、技术认知的过程及其结构机制

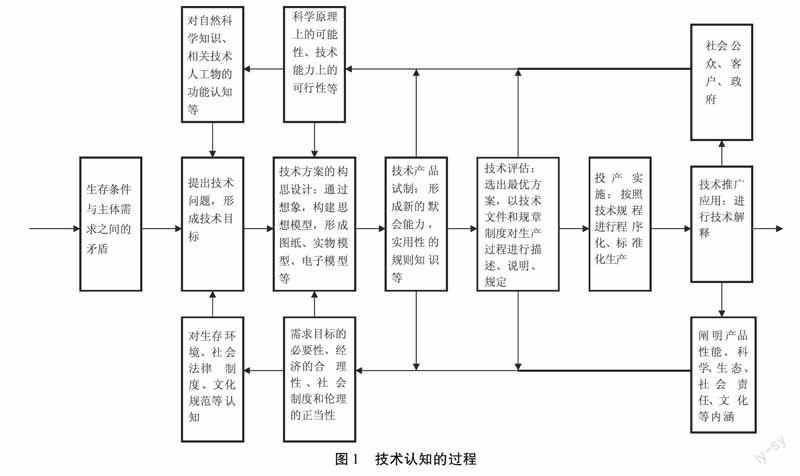

技术是“创制”“制作”,是“为……之用而进行的操作”,不管这种创制操作是有形的物质生产还是无形的精神生产,甚而是纯粹的才艺表演,都离不开操作者的内在觉知——知道如何去做(knowing how)。它遵循的是一条从一般到个别、从普遍到特殊、从本质到现象、从思想到行动的认识路线,与科学的认识过程正好相反。在技术认知中,已知的科学理论知识只是上手存在者之一,还有其他的上手存在者(要素)在起作用,如操作者的已有经验知识、操作技能、工具器械、加工材料、技术标准、审美观、社会需求、制度法规等。把这些本不相关的因素在特定的情景中聚集、结合起来,并凝铸在具体的技术活动和技术物中,给予完美地呈现出来,是人的创造力的最重要的体现。李伯聪教授在此意义上提出的命题——“我造物故我在”,应该给予足够的重视。这里体现出来的远不只是科学的理性之知,不是对自然规律探索的本质之知,而是制作之知、操作之知、超越之知。有学者对技术的认知过程进行过研究,通过与科学认识相比较,显示出其特殊性。

2000年以来,技术哲学界有多位学者就技术与科学的差异进行了比较区分,如陈昌曙、远德玉,张华夏、张志林、李醒民、林德宏、李伯聪等人,目的在于找到技术哲学的逻辑起点。其中,张华夏、张志林教授的文章《科技划界与技术认识论》一文,着重从认识论的角度考察技术与科学的差异。

这里,笔者以图形对技术认知过程予以直观呈现,详见图1。

需要特别指出的是,在技术认知的每个环节都贯穿着技术主体的经验之知,其中的默会知识和身体技能始终发挥着基础性作用。这些个人的、感性的东西在科学研究中是要竭力加以排除的,但在技术中却是不可或缺的。我国技术哲学家陈昌曙先生说:“经验对于科学活动来说只是达到认知目的的一个台阶或初级阶段,科学是要扬弃经验去追求和上升到理论,一旦有了原理、学说,先前的经验就会显得不那么重要乃至被忘记,或用黑格尔的话说科学用了经验却对经验不知感恩。技术则主要关系到从一般(规则)到个别、从普遍(原理)到特殊、从理论到经验,主要采用想象、综合的方法来建构客体,把经验的东西(技能、经验公式等)作为必要构成因素。”[7]131-132通过比较可以发现,经验技能及其默会知识是技术活动的一大特色,是技术认知的本质特征。正是这一特质使技术认知长期游离在人类的视界之外,或者说没有作为关注的焦点而引起学术界足够多的重视。

那么贯穿技术认知过程的默会认知究竟具有什么样的结构机制呢?M·波兰尼通过对默会认知进行细致的考察和分析,揭示出其如下基本结构:

内居(indwell):内居是通过身体完成的内在认知过程,是一个领悟与理解过程。在世之人首先有一个与世界的同一化过程,同一化是借助身体完成的,一方面人通过身体感知事物,事物被整合进自我的感觉经验中,成为我身体的一部分;另一方面我也把自己的身体投射到对象事物上,使其成为身体的延伸,“每当我们将某种工具同化为身体的一个部分时,我们的身份就会发生某种改变,扩展而为新的存在模式。”[8]123所以,内居是默会认知的第一步,是默会认知中辅助觉知的出发点。波兰尼认为,在默会认知中有两种觉知:辅助觉知和焦点觉知,辅助觉知的对象——辅助项由于更为接近认知主体,所以被称为“近侧项”(Proximal term),而焦点觉知的对象——焦点项由于与主体关系较远,被称为“远侧项”(Distal term)。作为发生起点的近侧项首先依赖于认知主体的“内居”过程,这就是说,如果人们使一物成为默会认知的近侧项,那便是将此物并入到自己的身体来,换个说法就是,通过延伸我们的身体而包括此物。其结果是,“我们内居于此物”[9]16。

整合:主体内居于诸细节并把其整合为一个连贯的整体,使其成为默会认识的近侧项,这种由不连贯的局部到完全整体的过程是默会认识的一个飞跃,是一个不可逆的过程,因为这时候作为局部的细节的意义已经发生了变化,主体不再以原来的方式去觉知它们。这种非逻辑的跳跃过程充分显示了人的意识的积极能动性,是现代人工智能所力不能及的。从这一点看,波兰尼对默会整合能力的评价是中肯的。他说:“我认为形态(Gestalt)是人在追求知识之际对经验所行的活跃主动的形塑。我认为这是伟大而且不可或缺的默会力量,一切知识的发现,以及发现之后的执以为真,都是这股力量之所为。”[10]171

想象:波兰尼的默会整合过程本来意指两个过程,一是通過内居于事物的局部而认识事物整体的过程,二是指将辅助项融合进焦点项的过程。不过根据笔者的理解,后一过程以“想象”表达更为贴切,因为前一项中意识的默会整合能力发挥着关键性作用,将其归结为整合过程是恰当的,但是后一过程中发挥关键作用的是意识的“想象”能力,即将辅助项引向焦点项的意向关联。这是人的意识能动性的又一种体现,是人的创造力的根本所在,是人超越于动物的一个关节点。如果说,动物也具有明显的完形认知能力的话,那么在“想象关联”方面,其能力是不可同日而语的。正是靠想象,默会认知从近侧项走向了远侧项,把辅助觉知引向了焦点觉知,完成了辅助项与焦点项之间的关联。对于这一点,波兰尼在《意义》一书中有所意识,“从一项探讨的起始到中介,心灵的两个功能都是联合活动的。一个是想象力蓄意的活跃力量;另一个是自动的整合过程。”[11]71想象的自由性与无限性意味着人的认知空间的无限性,这是人的默会能力高于动物的默会能力所在,是人超越于动物的最大优势所在。

四、默会维度的技术认识论意义

1.技术认知的优先性

默会性与言述性是人类知识的二重品格,没有知识是完全默会的,也没有知识是完全明述的,但是这并不意味着默会知识与明述知识在认识过程中具有相同的地位和作用。像赖尔强调“能力之知”的优先性一样,波兰尼强调默会知识的自足性、优先性和根源性。波兰尼说:“默会知识是自足的,明述知识必须依赖于被默会地理解和运用。因此,所有知识不是默会知识就是立足于默会知识。一种完全的明述知识是不可想象的。”[12]144如果说默会知识构成技术认知的核心内容的话,默会知识的优先性就意味着技术认知的优先性,即相对于科学认知而言,技术认知具有自足性、优先性与根源性。这一点有充分的技术史与科学史例证支持。人类史表明,技术与人类相伴而生,早在科学产生之前技术就已经存在了,人类最初的几何学知识起源于丈量土地的技术,近代物理学产生于力学实验与观察。现代人似乎已经遗忘,伽利略首先是一个技术的使用者,是透镜的磨制者、望远镜的使用者、倾斜平面的制造者、比萨斜塔上铁球的抛掷者、教堂钟摆的观测者,正是基于大量的实验观测,他才奠定了近代物理学的理论基础。此后,以物理学为先导的西方科学才逐渐走上了一条远离直观、远离生活经验的“数理化”道路。但是直到今天,以技术手段装备起来的实验仍然是自然科学发展的最根本的动力,无论理论推理多么严密都需求接受实验事实的检验,并随着实验现象的产生而得到补充和完善。

2.技术认知的特殊性

默会认知虽然构成技术认知的核心内容,但仍不能完全等同于技术认知,毕竟在技术认知中也包括着理论化的明述知识,尤其是在现代“科学化的技术”中,理论化的科学知识居于支配地位,科学探索与技术创新经常难分彼此,甚至是同一过程。尽管如此,技术认知中毕竟包含着科学认知所没有的内容,不能通过科学的认知程序推演出来,因而构成技术与科学的本质差异。有鉴于此,我们有必要在默会认知的维度下阐明技術认知的特殊性。

(1)技術知识积累传承的个体性:技术活动中形成的默会知识和默会能力具有很强的个体性和内在性,作为内心体验和身体技能,它们不能在个体之间实现完全的转移(比如像科学知识一样,可以毫无保留地全部传递),这造成了技术知识在个体之间积累、传承方面的困难。技术史料和考古发现曾记载了古代匠人们诸多惊人的技艺成就,但是由于传递上的困难大多湮没在历史的长河中。中国有句俗话,“师傅领进门,修行在个人”,就是对技术知识和技能在习得修炼方面的很好概括,它意味着个体间的技术传承是十分有限的,而个体技术能力的增长根本上依赖于相应的实践训练。在现代技术条件下,这一点具有很强的现实意义。有学者颇有见地地指出,较之发展中国家,发达国家的优势在技术方面而不是科学方面。因为科学研究遵从普遍主义和公有主义的原则,其成果人们都可以免费共享,尤其在现代互联网技术时代,人们可以轻易地在各种知识库中获取基础科学研究方面的最新成果。但是技术则不然,技术秘诀的保有是获取各种经济、政治和其它社会利益的保障,即使人们获得了某种技术知识产权,由于相应的技术人员素质的欠缺,也会造成技术活动难以开展,甚至长期停滞不前的局面,因为大批熟练技术人员的培训需要很长的时间周期,不是通过书面知识的短期传授所能完成的。

(2)技术知识传授的示范性:技术中的默会知识的传授方式截然不同于其中明述知识(包括规则、事实知识、理论知识等)的传授方式。以技能、鉴别力等形式存在的“能力之知”不能通过语言文字进行有效表达,但却可以通过动作示范、图例、图形、声音等形象化、感性化的方式进行较好地表达,这是技术知识传授的独特之处。从事技术职业技能培训时,师傅总是既言传又身教,尤其是后者,师傅总是通过不断地亲手演示来让学徒观摩体会,并通过模仿、实践来领会其中的要领。H.格里门认为,技能总是表现为熟练地完成某项行动的一系列步骤,这些步骤可称为“一项行动编排”,用语言来表达这些行动编排总是困难的,是不充分的,而必须辅之于图例、图形。他观察到在几乎所有的技术操作与使用手册中,总是伴随有视觉图例说明。在无人示范的情况下,这些图例的作用是十分明显的——它们提供了进行操作使用的一手经验。[13]76以上情况提示我们,在现代计算机图像信息处理十分便利的条件下,应该充分利用电脑图像、图形模拟技术,进行技术职业技能培训,使学员尽可能处于与真实场景一致的模拟环境中,通过近乎真实的动作模拟与效果展示,增强学习效果,缩短学习时间。

(3)技术学习的临场感:需要肢体参与的技能学习与只用大脑思维的理论学习的又一个不同之处是“临场感”。它是一种全身心的投入,是活动场景中的一种“身”“心”“物”的三者合一状态。庄子对中国古代技艺中的临场状态有过精彩的描述,其“庖丁解牛”寓言人们已经颇为熟悉,现另引“轮扁斫轮”中一段话加以说明,“斫轮,徐则甘而不固,疾则苦而不入。不徐不疾,得之于手而应于心,口不能言,有数存焉于其间。”脑、手、心配合默契,不紧不慢,相互观照,虽然用语言表达出其要领,但是对上手之物拿捏的分寸是恰到好处、心知肚明。这种对场景的沉浸和投入是技术操作得以顺利进行的前提。与临场感相反的情形是“怯场”,波兰尼对“怯场”也有过精彩的分析,“由于焦點注意力被引向一个动作的附带因素而产生的这种动作变笨拙的情况通常被称为自我意识。自我意识的一个严重而有时是难以矫治的形式是‘怯场,其起因似乎在于一个人急于把注意力集中在他要找到或记忆的下一个词——或下一个音符或手势动作上。怯场毁掉了一个人的临场感,而临场感本身是可以顺利地引出一个人的词语或音符或手势动作的适当序列的。如果我们能成功地把自己的心灵引向前进,使它清晰地把握着我们的主要兴趣所在的整个活动,那么,怯场就可以消除,动作就可以恢复流畅了。”[14]83显然,临场感的获得只有靠大量的实际(或模拟)训练才能成功,而不是理论学习和反思行为所能达到的,因为身心体验既不基于观察,也不是基于言述的思想,它是一种“在世”的活动。

(4)技术学习的实践特性:技术是人的主观意识借助物质客体进行创造制作的活动,所以实践性是其基本特征之一。从这一基本特征出发,我们可以推知技术学习要遵从“在干中学”原则。以上所提及的个体经验性、操作示范性和临场感的获得都是技术学习实践性的不同表达,它们从不同的角度说明技术学习不能“纸上谈兵”,而应投身于具体实践,边干边学,边学边干。如果说约翰·杜威“在干中学”的方法应用于自然科学研究具有经验主义色彩的话,那么把这一方法应用于技术实践则是正确的,因为技术活动的方法、规则与技能不可能从理论中推导出来,它们是在人与环境相互作用的动态过程中产生的。先前获得的规则与方法总是要回归到具体的情景中,与现实的各种因素重新结合才能发挥其作用,而且总是要在“修正”之后才能得到施行。

3.技术认识论的研究路线

新世纪之交,国内外学界相继提出了技术认识论的研究路线,甚至有学者认为技术认识论研究应当是技术哲学的主要内容,应当作为纲领性目标加以推进。笔者认为,技术存在的维度是多重的,既是价值伦理的也是知识方法的,既是社会规范的也是客观事实的,所以技术哲学的研究路线应该不止一条,其研究纲领应该在多个维度上展开。这样,从认识论的维度考察技术的研究路线就不仅是必要的,而且是可行的。在《科技划界与技术认识论》(2003)一文中,张华夏、张志林教授探讨了科学认识与技术认识的共同性,同时也对其差异进行了比较。不过笔者认为,其不足之处是始终没有引入默会认知的维度,没有抓住技术认识的这一核心与本质,所以相关论述总有隔靴搔痒之感。不仅如此,美国技术哲学家J.C.皮特和国内陈文化教授的相关研究也有相似的缺陷。皮特借鉴了约翰?杜威的经验自然主义思想,以“经验”作为消解传统哲学主客分离困境的理论工具,提出了技术“行动说”,彰显了技术的实践特性和行动/活动实质,但是他提出的技术认识论路线也缺少了默会知识的维度。[15]11国内陈文化教授提出了技术认识的“第二条道路”,即“抽象的规定在思维行程中导致具体的再现” [16]12,他强调的具体再现过程中“改造世界”的操作性问题距离“默会认知”仅一步之遥,但还是没有迈出这一步。由鉴于此,探讨技术认知中默会知识的形成、发展、积累传承及其与科学理论知识、社会规则知识之间的互动转化等问题就成为当前技术认识论研究中呼之欲出的主题,具有重大的实践意义与理论意义。相信该主题将为笔者下一步深化研究指示方向。

参考文献:

[1]〔德〕马丁·海德格尔.存在与时间[M].陈嘉映,王庆节,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2006.

[2]包国光.海德格尔生存论视域下的技术[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

[3]Gilbert Ryle. Knowing How and Knowing That [J]. Proceedings of the Aristotelian Society, 1946,Vol.46.

[4]郁振華.人类知识的默会维度[M].北京:北京大学出版社,2012.

[5]Merleau ̄Ponty. Phenomenology of Perception [M]. translated by Colin Smith. London: Routledge,1962.

[6]Charles B.Guignon, Heidegger and the Problem of Knowledge [M]. Indianapolis: Hachett Publishing Company,1983.

[7]陳昌曙.技术哲学引论[M].北京:科学出版社,2012.

[8]〔英〕迈克尔·波兰尼.科学、信仰与社会[M].王靖华,译.南京:南京大学出版社,2004.

[9]Michael Polanyi. The Tacit Dimension [M]. Gloucester, Mass: Peter Smith, 1983.

[10]〔英〕迈克尔·波兰尼.波兰尼讲演集[M].彭淮栋,译.台北:中国台湾联经出版公司,1985.

[11]〔英〕迈克尔·波兰尼.意义[M].彭淮栋,译.台北:中国台湾联经出版公司,1984.

[12]Michael Polanyi. knowing and being [M]. edited by Marjorie Grene. London: Routledge, 1969.

[13]哈罗德·格里门.默会知识与社会科学理论[M]//刘立萍,译.思想与文化:第5辑.上海:华东师范大学出版社,2005.

[14]〔英〕迈克尔·波兰尼.个人知识[M].许泽民,译.贵阳:贵州人民出版社,2000.

[15]Joseph C Pitt.Thinking about Technology: Foundations of the Philosophy of Technology [M]. New York:Seven Bridges Press,2000:11.

[16]陈文化,刘华桂.论技术哲学研究的主题性转换[C]//郭贵春,乔瑞金,陈凡多维视野中的技术——中国技术哲学第九届年会论文集.沈阳:东北大学出版社,2003.