中国视域中的西贝柳斯研究

王若西

[摘 要]近二十年国内关于西贝柳斯的音乐研究论文共有50余篇,专著3部。这些研究成果大致可分为音乐作品风格研究、音乐家创作与生平研究和音乐批评研究三种类型。通过对现有的研究成果进行梳理可发现国内对于西贝柳斯研究的不足,以期国内学者对西贝柳斯的研究达到更加深入而全面的程度。

[关键词]西贝柳斯;音乐作品;研究综述

耶安·西贝柳斯(Jean Sibelius,1865-1957)是民族主义和浪漫主义晚期音乐代表作曲家,一生共创作了七部交响曲,四首交响传奇曲,交响诗《芬兰颂》,一部小提琴协奏曲,此外还有大量的声乐作品、弦乐四重奏和钢琴作品等,其音乐作品凝聚了大量的爱国主义和北欧自然风光,是北国之声中极为出彩的一笔。近二十年间国内涌现出一批对西贝柳斯音乐的研究成果,计有50余篇论文和3部专著。本文对这些成果进行分类梳理,对其中问题作进一步思考,望能对国内关于西贝柳斯音乐的研究提供参考。

一、国内西贝柳斯音乐研究的相关数据

国内对西贝柳斯的研究以编译专著和撰写相关论文为主,在知网(CNKI)中以“西贝柳斯”为关键词进行检索和筛选,得出公开发表文章共70余篇,其中包括专题性的学位论文、进行音乐作品研究的相关文章,也有非专业性的音乐鉴赏与评论,以及观后感性质的文章。笔者去除《浪漫夕阳中的北国之声——纪念西贝柳斯逝世五十周年》等活动纪念性文章与《“西贝柳斯交响曲全集”版本谈》唱片集赏析杂谈等文章后,涉及西贝柳斯音乐研究的论文共50余篇,其中硕士学位论文17篇,发表年份见表1。

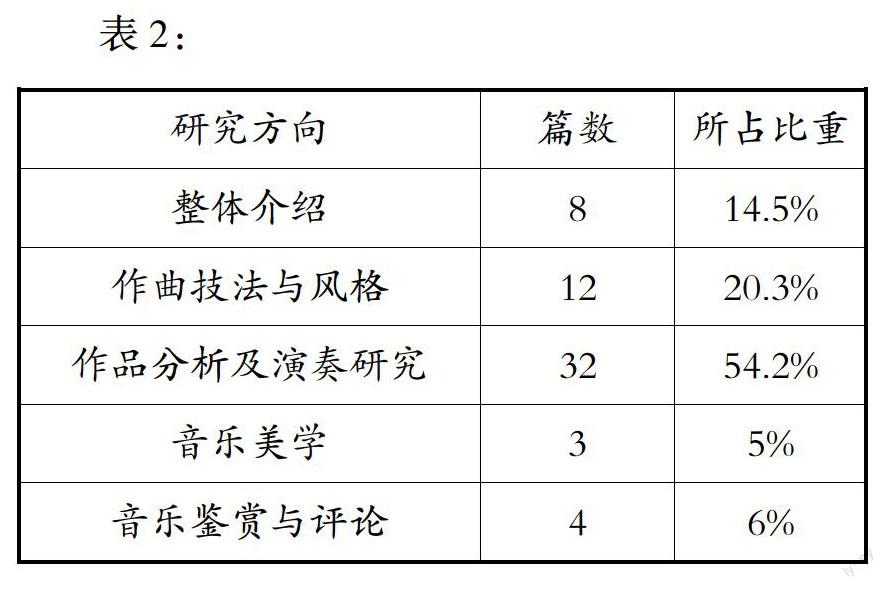

表一从数量上显示近年来国内学者对西贝柳斯音乐研究的情况。2000年以前在知网上收录的关于国内对西贝柳斯的音乐研究只有4篇,到2006年以后对西贝柳斯音乐研究的相关论文呈激增的状态,并有逐年递增之势。国内期刊论文中第一篇对于西贝柳斯的研究是李曦微教授于1981发表在《音乐艺术》期刊上的《西贝柳斯的交响乐》。这篇文章以西贝柳斯的学习生涯以及创作历程为线索,将其七部交响曲的产生和影响有机地串联起来,同时简要分析了交响曲的创作手法,从西贝柳斯的交响乐中了解其人生观、美学观和艺术趣味,拉开了国内对西贝柳斯音乐研究的序幕,具有一定的借鉴意义。随着国内学者对西贝柳斯音乐研究的不断深入,其研究方向也日益呈现出多样化的趋势,笔者在研究方向上对这50余篇学术论文进行分类,以求得到更明确的学术研究动向,见表2。

统计结果显示对其音乐作品的分析与演奏在专业性研究中占有较大的比重,共占总数的54.2%,其次为对西贝柳斯作曲技法与作曲风格的研究,所占比重为20.3%,而在其他研究方向如音乐美学视角方面发表的论文只有3篇,故表格中体现的关于研究现状的问题也是十分明显的,笔者将在后文中对其进行进一步的分析和阐述。

二、西贝柳斯音乐研究的类型

国内学者对西贝柳斯音乐的研究现状,可分为以下几个类型:音乐作品风格研究、音乐家创作与生平研究、音乐批评研究。

(一)音乐作品风格研究

音乐作品风格是国内学者对西贝柳斯音乐研究的主要方面,尤其在硕士论文的选题方向上倍受青睐。从1980年至今对西贝柳斯的音乐进行专题研究的硕士学位论文共17篇,2010年(含)之前7篇,2010年后共有10篇,此类音乐作品风格研究的论文基本具备了论点明确、主题框架清晰、主旨立意较高和具有较高的学术价值等基本特点,对西贝柳斯某一具体作品进行了深度的剖析,对其艺术价值的挖掘是很可观的。

《音程细胞技法在西贝柳斯第二交响乐中的运用》(席勤,2005年上海音乐学院硕士学位论文)是国内第一篇对西贝柳斯的交响乐进行专题研究的学位论文,这篇论文主要探讨了音程细胞在西贝柳斯第二交响曲中的微观和宏观结构,以及在音乐展开手段中的构建模式,也对西贝柳斯音乐创作的其他有关问题进行了简要的探讨。作者认为,在“精简作风”的影响下,如何从“胚胎”成长为“生物有机体”是二十世纪音乐创作的基本理念。①《西贝柳斯作品中的北欧风情》(魏楠妮,2007年东北师范大学硕士学位论文)是一篇从作曲家所有作品中寻找共性以得出作曲家总体风格特征的学位论文。作者以《芬兰颂》《第二交响曲》《d小调小提琴协奏曲》等西贝柳斯不同体裁的作品为例,从作曲家运用的作曲手法如配器、和声技法等方面进行分析,得出西贝柳斯独特风格的形成过程。其他类似探讨共性的论文另有金毅妮的《析西贝柳斯交响曲和声的民族化风格》(星海音乐学院学报,2004年第3期)、易俏的《西贝柳斯三部交响曲中个性化的旋律发展手法》(北方音乐,2014年第10期)等。梁粤梅的《论西贝柳斯小提琴协奏曲第一乐章的演奏》(贵州大学学报,2002年第3期)是第一篇从实际演奏方面研究西贝柳斯音乐作品的论文。《d小调小提琴协奏曲》是西贝柳斯唯一一部协奏曲体裁的小提琴作品,作者从这部作品的演奏技巧和音乐表现两方面进行详细的介绍,采用谱例分析与小提琴演奏技巧相结合的方式分析在演奏《d小调小提琴协奏曲》第一乐章时应注意的运弓、揉弦、断奏等演奏技巧和应达到的音乐效果。关于《d小调小提琴协奏曲》的分析与演奏研究另有《西贝柳斯〈d小调小提琴协奏曲〉的创作特点及演奏分析》(杜妍,2011年中央音乐学院硕士学位論文)、《西贝柳斯〈d小调小提琴协奏曲〉作品研究及演奏分析》(李李,2013年天津音乐学院硕士学位论文)等,此外还有非学位性质的论文对这部作品进行分析和演奏。

(二)音乐家生平与创作研究

前文提到李曦微教授于1981发表在《音乐艺术》期刊上的《西贝柳斯的交响乐》拉开了国内学者对西贝柳斯音乐研究的序幕,在这篇论文之前国内已有学者对国外学者所著的关于西贝柳斯的专著进行了编译,此类成果都为研究西贝柳斯及其音乐提供了基础性资料。国内学者对西贝柳斯进行整体性研究的专著以编译国外学者的作品为主,相类似的专著另有人民音乐出版社1997年第一版的《西贝柳斯》,胡向阳,邓红梅编;江苏人民出版社出版的《西贝柳斯》,英国大卫·伯奈特·詹姆斯著,1999年第一版;人民音乐出版社《西贝柳斯画传》,芬兰马蒂·胡图宁(Matti Huttunen)著,杜钟瀛译,2008年第一版。

以林波姆所著的《西贝柳斯》为例,这部著作将西贝柳斯的创作经历分为八个时期,从作曲家的学习时代开始到其音乐成就被世界公认的创作生涯作为主线,分别对芬兰的社会背景、作曲家人生经历以及直接影响其创作产生的因素进行详细的描述,并且加入部分作品的分析,以展示西贝柳斯在不同历史时期的音乐风格的变化。例如在第五章《内心之声》中,作者将西贝柳斯于1909年完成的d小调弦乐四重奏与《a小调第四交响曲》成为西贝柳斯创作生涯中的“内心之声”,在文中作者提出“这首弦乐四重奏和第四交响曲所反映的心里转变,和这几年中大师所经历的内心危机是分不开的……‘我受够了苦,受够了教训。他所没有用语言来表现的,都表现在音乐中”。①文中表示西贝柳斯在创作着两部作品的时期遭受了疾病加重、生活拮据与政局动荡等困扰,并且引用具体的谱例分析作曲手法的方式来证实作曲家在这两部作品中所表现的情感和态度。

(三)音乐批评研究

西贝柳斯的音乐在国内有着可观的听众市场,相当一部分音乐爱好者与国内学者都为西贝柳斯的音乐作品书写乐评。此类文章在西贝柳斯及其音乐研究中占有较大的篇幅,例如载于《音乐爱好者》期刊上的文章,其主要特色为作者以主观的印象与喜好为出发点,运用富有诗意的语言和丰富想象来阐述自己的直观感受。例如描写西贝柳斯的钢琴作品《枞树》的语句:“左手的低音声部一直有音区较低的长拍音在强拍出现,使得音乐慵懒却不拖沓,如阳光淡淡洒在身上,微风迎面而来,夹杂着森林里树木的气息,沁人心脾。”②“圓号轻声步入,而木管奏出一条清冷、如歌的旋律,似初升太阳般熠熠生辉;在此基础上,音乐再次升腾,铜管和木管全力投入,全体乐队高奏出跌宕起伏而又壮丽动人的主题——这是所谓‘如日中天的时刻,音乐光芒四射!”③相类似的文章还有肖复兴的《西贝柳斯的声音》、王莉楠的《浅谈西贝柳斯的音乐》以及李永贞的《论交响诗〈芬兰颂〉中的音乐性内容与非音乐性内容》等。这一类文章在音乐本体的专业性上也许不如以上所列举的音乐风格分析的专题研究论文,然而作者以自身为出发点,站在特定的角度对音乐的各个方面例如演奏演唱以及音乐会进行评价,颇具借鉴意义,所带来的启示也值得深思。

三、对国内西贝柳斯研究现状的思考

纵观对西贝柳斯的音乐研究,我们既需要承认现有的成果,同时也要分析其中存在的问题。

首先,在研究对象上,国内学者对西贝柳斯的协奏曲体裁可谓情有独钟。特别是对《d小调小提琴协奏曲》的研究,无论是就这部作品的专业分析还是演奏方面,已经达到了足够细致和完善的程度。上文提到《论西贝柳斯小提琴协奏曲第一乐章的演奏》是国内第一篇从实际演奏方面研究西贝柳斯音乐作品的论文,整篇文章的叙述性较强,对小提琴演奏能够起到一定的指导作用。之后,樊海伦的《西贝柳斯〈d小调小提琴协奏曲〉的音乐特点及演奏分析》(2010年山东师范大学硕士学位论文)首先对这部作品展开了较专业性的研究。这部论文首先对西贝柳斯的生平和《d小调小提琴协奏曲》的创作背景进行了简要的叙述,接着从旋律、曲式结构、速度与节奏、独奏与乐队四个方面对这部作品进行细致地分析,再引申到小提琴实际演奏中去,对揉弦、音准的把握、颤音以及运弓技巧方面结合具体的谱例进行分析,最终总结出《d小调小提琴协奏曲》的民族风格与浪漫情怀。作者认为:“西贝柳斯的作品所表现出的北欧的阳刚之气,具有雄浑的力量,无可战胜的斗志和精神,可以给人注入一种无形的力量,给人以胜利的信心。”④此外,还有学者在其他音乐表现形式上对《d小调小提琴协奏曲》进行了新的研究,例如《协奏曲的指挥手法探究——以西贝柳斯〈d小调小提琴协奏曲〉第一乐章为例》(夏凡,2015年武汉音乐学院硕士学位论文)以西贝柳斯《d 小调小提琴协奏曲》为例,剖析该协奏曲在指挥手法上的特点,探究协奏曲与一般交响曲的异同。由此可见,国内对西贝柳斯这部作品的研究已经达到了比较深入的程度。

其次,在对西贝柳斯音乐风格的民族性探究上,各学者也充分挖掘西贝柳斯音乐具有芬兰民族性、根源性的特点。在民族性的探究上,大部分学者选用篇幅较宏大的交响曲体裁来进行分析说明,例如《大自然的交响乐——西贝柳斯〈a小调第四交响曲〉与他的交响乐创作》(赵海花,2007年西安音乐学院硕士学位论文)从《a小调第四交响曲》的结构、主题、配器、和声等方面进行音乐分析,并总结西贝柳斯在交响乐创作中的个性化风格。并且通过音乐作品的分析了解其美学观和人生观,从中得知他对古典和现代、本民族和他民族、内容和形式等关系以及对待不同流派、不同风格的问题上所表现出的胸怀和远见。对于当代中国如何发展起一个高水平的“民族乐派”,将是我们很好的借鉴。①此外,《西贝柳斯交响诗的作曲技法与创作共性之研究》(张丽丹,2009年陕西师范大学硕士学位论文),以西贝柳斯的交响诗为研究对象,涉及的作品有《莎加》《传奇曲四首》《波希奥拉的女儿》《芬兰颂》等,对这几部交响诗的作曲技法和创作风格进行分析和总结,对调式、和声、动机与主题的发展手法、旋律、配器以及曲式结构等方面的梳理较为全面,具有较强的专业研究性。除以上列举的相关音乐风格研究的论文之外,还有众多探索西贝柳斯音乐风格民族性的音乐研究成果,可见在西贝柳斯音乐的民族性探究上,国内的研究已是十分丰厚了。

最后,在西贝柳斯的音乐研究上,硕士学位论文中的专题性音乐研究论文具有较大学术价值。不仅仅因为这些成果对作曲家和音乐作品所进行的详细介绍和分析,更因为其中囊括了当时的研究现状,在发现新观点的同时也对前人的研究成果进行了收集、整理和概括,是站在前人的基础上拓展了新的音乐研究视野,进行了深一层面的音乐分析,对后人的进一步研究提供了重要的研究资料和研究平台,有利于进行深入研究时发现曾经忽视的盲区。

四、对西贝柳斯音乐进一步研究的建议

通过分析西贝柳斯音乐研究成果,笔者得出了在研究体裁上国内对于西贝柳斯的音乐研究呈现出“特定集中”这一特点。众所周知西贝柳斯在其人生的最后三十年没有推出任何新的作品,然而在此之前西贝柳斯创作的音乐作品也不在少数,所涉猎的创作体裁也是十分广泛的,包括室内乐、钢琴作品、声乐作品和大量戏剧配乐等。然而国内的音乐研究却把目光局限放在几部作品上,例如《d小调小提琴协奏曲》。研究西贝柳斯音乐的17篇硕士论文中有8篇是对这部作品的分析和演奏研究。在期刊中发表的与《d小调小提琴协奏曲》相关的文章更是不胜枚举。另外在西贝柳斯的7部交响曲中,也仅仅涉及到对《第二交响曲》与《第四交响曲》的研究,其他音乐体裁的研究更是少之又少,只有《沧海遗珠:西贝柳斯钢琴小品集(Op.76)研究》(张海霖,2011年西安音乐学院硕士学位论文)、《西贝柳斯〈F大调钢琴奏鸣曲op.12〉创作特征与演奏研究》(翟雪莹,2014年山东师范大学硕士学位论文)和黄芝路的《论西贝柳斯〈图翁涅拉的天鹅〉的配器特点》(当代音乐,2016年2月号)对西贝柳斯的其他音乐体裁进行了研究,在西贝柳斯的音乐中甚至还有大量未开发的“盲区”。笔者认为,对某一作品的深入研究挖掘是必要的,然而如果只把研究目光放在仅仅几部音乐作品上,就对一个作曲家的创作风格形成定性固化的观念是有待商榷的,这种在某一作品上进行量的研究不一定能引起质的升华。在将来的研究中,希望国内学者还是应该将作曲家的各种作品进行横向与纵向的研究分析,以对西贝柳斯其人与作品风格达到全面的把握,这是笔者就研究体裁方面发现的问题提出的建议。

此外,在对西贝柳斯音乐研究的视角上,国内的研究是比较单一的。在这50余篇论文中,几乎所有的文章都是运用作品分析与民族性的视角,仅有三篇论文站在美学的角度论述西贝柳斯的音乐风格,分别为李永贞的《论交响诗〈芬兰颂〉中的音乐性内容与非音乐性内容》(商丘师范学院学报,2011年第11期)、竹琛的《独奏的力量——对西贝柳斯〈d小调协奏曲〉之独奏特性探讨》(乐府新声,2011年第4期)和徐辉强的《西贝柳斯〈降E大调第五交响曲〉在中西方的接受初探》(北方音乐,2012年第3 期)。除了在美学等其他视角的研究上,西贝柳斯作为浪漫主义晚期的重要作曲家,也是芬兰民族乐派的代表人物,在对后来音乐史的发展和变迁上是否有独特的意义?对芬兰以及北欧的音乐发展是否会产生衍生的影響?笔者认为在音乐研究中这也是相当重要的一个方面。以不同的视角来研究音乐史上已为人熟知的作曲家是比较困难的,但是笔者认为对西贝柳斯的音乐研究这条道路才刚刚开始,目前还有大量的研究视角可供学者探索。

最后,在研究的形式上,例如对西贝柳斯交响曲的专题研究,大部分学者一般都采用选取交响曲作品中固定的音乐元素如和声技法、曲式结构、主题旋律的衍生发展等方面,再结合相关作品进行具体分析的方式来对西贝柳斯的某一作品进行研究。然而此种交响作品的专题研究大部分只是详细地分析某一部交响乐,在此基础上再或多或少地对西贝柳斯的生平以及该作品的创作背景进行叙述,并没有在思想上上升到新的高度。也就是说,音乐本体和音乐思想呈现的是脱节的状态,甚至一些论文仅仅只是对作品进行音乐分析,没有涉及到相关的人文思想,故国内对西贝柳斯的研究上过多地重视了音乐本体上的分析。此外,在研究形式上除了偏重分析之外,思想内涵的论述与音乐本体的分析总是处于平行的状态,二者并没有很好地结合起来。例如大部分学者将相关背景和社会历史等人文因素设为一章节,音乐分析另设一章节,二者似乎是相互脱离的。如果将作曲家的思想内涵和人文背景与音乐本体的分析相结合,由此得出的作曲家赋予其音乐中的立意是否能更加清晰准确呢?

五、结语

综上所述,国内学者对西贝柳斯的音乐研究不乏热情,无论在作品风格研究、生平与创作研究还是音乐批评方向,都涌现出优秀的研究成果。在对协奏曲体裁的把握特别是西贝柳斯音乐民族性的探究上,已达到了较高的水平。然而现有研究对于西贝柳斯一生的音乐创作来说只是冰山一角,对于西贝柳斯这一处于浪漫主义晚期和民族运动时期的作曲家,我们要从更多的角度去解读他的音乐作品,才能感受到他的思想内涵。西贝柳斯音乐中所体现的深沉的芬兰民族风情与他个人所执着的源于自然风光的音乐语汇,还有待更多学者去探究和诠释。

参考文献:

[1] 尼尔斯·艾里克·林波姆.《西贝柳斯》[M].北京:人民音乐出版社,1962.

[2] 大卫·伯奈特·詹姆斯.《西贝柳斯》[M].南京:江苏人民出版社,1999.

[3] 金毅妮.西贝柳斯交响曲构建的民族风格溯源[J].中国音乐,2009.

[4] 王广国.论西贝柳斯.《d小调小提琴协奏曲》的结构特征[J].歌海,2010.

[5] 刘春荣.西贝柳斯扩充下属功能和声的技法[J].中国音乐学,1987.

[6] 杨燕迪.西贝柳斯的沉默与回声[N].文汇报,2015-05-06-012.

[7] 席勤.音程细胞技法在西贝柳斯第二交响乐中的运用[D].上海音乐学院,2005.

[8] 杜妍.西贝柳斯《d小调小提琴协奏曲》的创作特点及演奏分析[D].中央音乐学院,2011.

[9] 夏凡.协奏曲的指挥手法探究[D].武汉音乐学院,2015.