漫漫如斯千年韵 琵琶弦上说相思

——记方琼古诗词歌曲音乐会与学术研讨会

2016年11月17日、18日晚,“长相知——方琼古诗词歌曲音乐会”在上海交响乐团演艺厅举行。音乐会由上海音乐学院主办,上海音乐学院贺绿汀中国音乐高等研究院和声歌系承办,此次音乐会是“上海音乐学院高峰高原项目”的成果之一。与此同时,18日上午在上海音乐学院北416教室,就上海市高峰建设“中国古诗词歌曲演绎与传播”议题隆重召开了学术研讨会,与会人员进行了深层次的学术研讨。

音乐会上,我国著名歌唱家、声乐教育家、上海音乐学院声歌系教授方琼以多年的艺术积淀倾情演绎了《阳关三叠》《胡笳十八拍》《长相知》等古曲,以及由赵季平、奚其明、谭盾等当代作曲家根据古典诗词创作的《关雎》《幽兰操》《杨柳枝》《越人歌》等近20首作品。音乐会还邀请了著名歌唱家姜嘉锵、92岁高龄的湖南吟诵学会会长史鹏和方琼的16位在校学生倾情出演。此次音乐会由上海音乐学院党委书记、院长林在勇担任出品人,杨燕迪先生担任总策划,廖昌永先生担任总监制,奚其明先生担任艺术总监,郑倜、鞠秀芳两位教授担任声乐指导,王勇担任主持人。担任音乐会伴奏的有王蕾、毛宇龙、汤云理、刘乐等优秀的青年演奏家。琴箫合奏加之余音绕梁的雅美之声,让这场独具古韵的音乐会得到了业内外人士及社会的关注和一致好评。

作为对中国传统文化的呈现,“长相知——方琼古诗词歌曲音乐会”集合了非常多的元素。其一,音乐会中的古歌拥有极高的艺术价值,从音韵行腔中,歌者的心境及描绘的景致、意境一目了然。其二,每首作品都拥有深厚的历史底蕴,作品的背后不仅仅是对静谧山水、人文关怀的描绘,更多的是对历史语境、故里乡人及人与人之间深厚的情感表达。这样题材的作品本身即具有极高的内涵性,在歌词情节的设置及曲调的配器设计中也起到非常重要的作用。可以说,“长相知——方琼古诗词歌曲音乐会”画面与情感交替,人物的爱恨情愁通过吟唱得到了淋漓尽致的体现。这对于一场中国古诗词歌曲音乐会来说,是再好不过的了。这充满历史题材与人文情怀的选题,通过对历史的呈现,对其中所包含的中国传统文化进行了全新的文脉诠释。

音乐会的上半场,在古琴和萧的伴奏下,方琼和她的学生们让观众们一享古音饕餮。值得一提的是,歌唱家方琼邀请了92岁的吟诵大师——湖南吟诵学会会长史鹏老先生和年逾八旬的中央民族乐团的歌唱家姜嘉锵登台献艺。史先生带来了以长沙方言吟诵的《登岳阳楼》,姜先生则演唱了《板桥道情》(《望山堂琴谱》)等作品,老艺术家们精彩完美的表演令全场惊艳,根植于心。

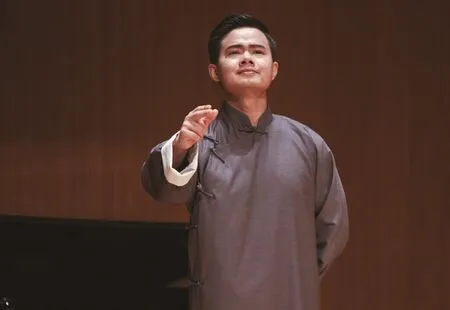

音乐会的下半场,方琼和她的学生们,如青年男高音歌唱演员、第十届中国音乐金钟奖银奖得主陈家坡等为观众献上了近现代作曲家为古诗词谱曲或重新编配的作品。这些作品不仅保留了古典诗词的韵味,且以多样的手法展示出更丰富的层次。赵季平谱曲的《关雎》《诗经·国风》《幽兰操》,新颖别致,直观呈现出诗的简练风格;奚其明谱曲的《杨柳枝》《黄莺吟》,作曲家编配成含有人声、箫、琵琶的室内乐形式,更具有表现力;谭盾作曲的《越人歌》,编配更是别具一格,作曲家通过将西洋乐器与民族乐器古筝、琵琶等巧妙融合,每一个音律都饱含深情、情感浓郁。

音乐会现场处处都洋溢着浓郁的中国传统文化风情,从随处可见的刺绣古装长衫,到通往舞台的长廊或嘉宾休息室里,或有女子演奏丝竹,或有书法家即兴挥毫,观众亦可欣赏茶艺、小酌清茶,浏览装帧精美的节目导赏册。音乐会旨在让观众静心聆听祖先留下的古老音律,品味千百年时光沉淀下来的“精音”。无论是形式还是内涵,都具有庄重的仪式感,古曲里先贤的志趣与情操生生不息地流传下去,音乐与生活、时代密切结合,突显丰富、立体、多元化的特色。演出开始后,歌唱家们仿佛穿越到过去,所有人都全身心沉浸在传统文化之中,歌唱家本色演唱、古朴清幽之气迎面扑来,人们仿佛穿越时光隧道,在遥远的音律中梦回古代。在古琴和箫悠扬而清雅的乐声中,纯美的歌声响起,身着古典而素雅裙装的歌唱家方琼在歌声中将古人的平和与清明娓娓道来。不用麦克风,没有电声,台上也没有任何现代手段的烘托,本色演出的方琼不仅展现出其精湛的歌唱“内功”,也向观众们传递了其对中国传统文化内涵的独到理解。

这场融合现代与传统的古诗词歌曲音乐会吸引了众多乐迷,为了让更多的音乐爱好者聆听到曼妙的古音古乐,音乐会还通过网络视频进行直播,让全国各地的乐迷们足不出户即可感受到古人的平和与纯净。

举办这场音乐会绝非易事,方琼教授怀揣着一份使命感筹备许久。考据古曲中的发音,为在演出中加入吟诵环节,她到访各地,寻找合适的吟诵大师。为唱出古典诗词的意境,花大量时间静心研究古曲和诗词的内涵。诗词经过反复推敲,对仗工整,描绘了内心深处的细腻情感,传递出的精神很美、很真。

在12月18日上午的学术研讨会中,上海音乐学院党委书记、院长林在勇,中国音协党委书记韩新安,人民音乐社社长莫蕴慧,著名声乐教授马秋华,著名歌唱家姜嘉锵等众多领导、专家、前辈莅临研讨会议现场,会议由方琼教授与沈阳音乐学院院长刘辉主持,就上海市高峰建设“中国古诗词歌曲演绎与传播”议题进行了深层次的学术研讨。与会人员在充分肯定音乐会的学术性、艺术性和意义的同时,对民族声乐的发展展开了热烈并有深度的讨论。大家认为此次以音乐会、研讨会的形式传承民族文化精神,将历史性、民族性、科学性、艺术性、文学与学术融会贯通,实现了从诗词文本到表演的转换,完成了古诗词文本的创作、演绎诠释和聆听接受三个阶段。通过此次学术活动的契机,通过多维度演绎中国古诗词歌曲,体味诗中真意,诗篇与演绎者相映生辉,这正体现了音乐艺术多意多解性的本质特征。

方琼教授说:“读史书,可以让人们传承前代的智慧和文化;吟古诗,可以让世人感受先贤的志趣和情操;唱古曲,可以让今人倾听祖先的心灵和呼吸。自20世纪以来,不少歌唱家如应尚能、周小燕、姜嘉锵等,积极传播古诗词歌曲,通过自己的演唱诠释不仅将优秀的中国传统音乐文化传播到世界各地,更以独特且多元的艺术表现方式赋予了中国古诗词歌曲以现代魅力,向世人展示出中国民族音乐文化的神韵。近年来,学界围绕中国古诗词歌曲创作、演唱和理论研究,取得了一定的成果,有了一定的学术积淀,但中国古诗词歌曲的演唱诠释与传播整理工作尚未引起足够的关注。作为中国声乐学科内涵建设和教学实践的一项重要内容,亟待有一个系统的梳理与新的提升。此次中国古诗词歌曲演绎、传播音乐会与学术研讨会圆满召开,领导和专家前辈们的莅临,是对民族声乐的支持,是对古曲音乐的支持与参与,饱含对声乐事业执着追求的精神和不放松的意志,以及对民族声乐事业的热爱。这是一次学习的机会,通过上海‘高峰’建设项目,让我们得以走近古曲、拓宽见识。从曲目的选择到深入的学术研讨,无不体现出精致、精彩、深刻的一面。”

为了中国古诗词歌曲的演唱诠释与传播整理,在上海音乐学院的支持下,方琼教授还将着手整理出版中国古曲作品教材和高品质音频资料,计划将唐朝的《敦煌琵琶谱》、宋朝的《白石道人歌曲》、明清时期的《魏氏乐谱》《碎金词谱》《梅庵琴谱》中所涉及的《诗经》、《楚辞》、汉乐府、唐诗、宋词、元曲中的近300首歌诗演绎出来,致力于构建新的中国民族声乐曲库。